『Death Howl』というゲームが、とても面白かった。

どうおもしろいかといえば、神がかっている。

しかし、現代において、わたしたちが「神がかっている」というとき、おもだっているのは、

「あのキャラデザは神がかっている」とか、

「あの声優は神だ」とか、

ハーフマラソンを走りおえてくたばりかけているとき、誰かが持ってきてくれた水、ないしはその誰かにたいし、

「神!」

と言ったりするやりかたである。

これらは、あるパラダイム(範例、規範)に沿った言い方だ。

これらの言い方のとき、『Death Howl』は「神ゲー」だ、ということができる。

まちがいではない。

ただ、『Death Howl』の神がかりは、フィロソフィカル(哲理的)でもある。

人が物に向き合うときのやり方、それじたいを指している。

もっといえば、「人が物に向き合う」ことを、そもそも可能ならしめているものを指している。

その感覚は、現代において非常に薄くなっているけれども、みなさん覚えておられるはずだ。

それを思い出すところからやれば、原稿がうまくいくと思う。

よくわからないことを言っている、と思うだろう。

この歌をひとつ声に出して読めば、すぐわかる。

奥山に もみぢ踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋はかなしき

──古今和歌集、秋上215、詠み人知らず

じっくりと読んでから、こう考えてほしい……。

鹿の声をきいているのは、誰か。

その鹿は、どの鹿か。

奥山、もみじ、落ち葉を踏んでかさかさ言う音、感触、それらをひっくるめた秋、秋を秋たらしめている星辰の運行……。

その主体はなにか。

わたしたちは、これを「人」にも「鹿」にも限定しない。

あるいは、鹿が踏みわけたのでも、あなたが踏みわけたのでもよい。

その無限定の無主格にあらわれるのが神で、『Death Howl』というゲームは、その神をうまくたたえている、という話をする。

画像:Was a bee – 投稿者自身による著作物, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15867361による

やまとことばに可能なのは、歌のみだ

むかしむかし、あるところに。

密林の奥地に暮らす、未開の部族の娘たちが三人、川の岸に並んで、洗濯をしていました。

川のなかから、ワニがにゅっと顔をつきだして、真ん中に座っていた娘をたべました。

その娘の父母やきょうだいは、悲しみました。

恋人もいたかも知れません。

この件について、現代人なら、こう言うだろう。

「どうしてワニは、ほかの二人ではなく、まんなかの娘を食べたのか」

しかし、彼女の両親は、こう言ったにちがいない。

「どうしてワニは、ほかの二人でなく、わたしの娘をえらんで食べたのか」

その問いにたいして、現代人たちは、こう答えるだろう。

「たんなる偶然さ」

しかし未開人たちは、こう解釈しただろう。

「川の神様が、わたしの娘を欲しかったのだ」

と、いう話を、批評家の小林秀雄がしていた。

いずれの現実理解の方法も、ヴィトゲンシュタインの言うところの、言語ゲームの所作である。

いずれの方法が優れている、という話ではない。

問題は、それらが話されている、場のほうだ。

場とはなにか?

ずいぶん昔、作家の海猫沢めろん先生が、こんなお話をしてくださった。

「言語がもっている音韻や文法と、その言語が産まれた土地の地形には、あきらかな対応関係がある。

そのことを科学的に証明しようとしている本を読んだのだ。

たいへん面白かったよ。」

わたしも面白いと思った。

書名を覚えていないのは口惜しい。

けれど、経験的に同意できる。

日本語の文章は、主語や述語がどこにあるのかわからない。

助詞の草花が、木々のあいだに生い茂る。

ひるがえって英語は、石造りの歩廊のように明朗だ。

これはおそらく、その大本である地中海沿岸の、あのまぶしい光から来ている。

行けばわかる。ものごとの輪郭が、よく見える。

古代ギリシャ人が肉体、エロスを通じて真理へ至ろうとしたのも、うなずける。

しかし日本人は、肉体を肉体以上のものとして認めないばかりか、肉体それ自体も空であるとする……

と、三島由紀夫が日記『小説家の休暇』で書いている。

だから、谷崎潤一郎の『陰影礼賛』を引くまでもなく、日本語はくらやみの言語で、闇のなかで機能するのが本然だ。

ためにわれわれは、意味の輪郭線を追い求めるとき、むつかしい漢語やカタカナ語を多用する。

というよりも、だからこそ、外来語をまなんだ。

やまとことばに可能なのは、歌のみだ。

だからといって、われわれの本性は未開人のようにばかだ、と言いたいのではない。

というより、未開人はばかだという言語ゲームを口先でやっていながら、本性では未開人のように考えたり、感じたりせざるを得ないことが、現代日本人の生きづらさの病因であるのだが、話をもどそう。

われわれには、もとから、「川の神様がわたしの娘を欲しかったのだ」という考え方が、そなわっている。

誰に教わったわけでもない。

あるいは、自然に教わった。

お日様が照るから、おれたちがいる

数学者の岡潔が、こんなことを言っている。

「私は数学なんかして人類にどういう利益があるのだと問う人に対しては、スミレはただスミレのように咲けばよいのであって、そのことが春の野にどのような影響があろうとなかろうとスミレのあずかり知らないことだと答えてきた。」(『春宵十夜』)

この感覚を追求したときあらわれてくるのは、主客の別を排した、純粋な経験である。

モリス・バーマンは、『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』のなかで、前近代の魔術的世界においては、食べること、すなわち自分の体内に他者を取り込むことが、現実認識のおもな手段であった、と語っている。

たしかに、人間の身体は、他者を取り込むことで生きながらえる。

英単語の digest には、「消化」と「分析」の意味がある。

しかし日本人は、そうした理屈を一足に飛び越えて、神意ないしは憑き物というかたちで、現実を認識する。

いや、日本人だけでない。

これは、人類普遍である。

たとえば、那智の滝を一目見ればだれだって、それが神だとわかる。

何人か、外国生まれの友人を連れて行ったが、わかってくれた。

仏像については、「これは仏だね」といって、定義するひとがほとんどだ。

柳田国男の『妹の力』を読んでいて、おもしろい話があった。

おそらく江戸後期であろうが、ある農村の、十三歳の妹と、五人の兄が、発狂した。

家の前を通りがかる者を、妹が鬼だと言ったならば、兄たちにも鬼に見えた。

殺してしまおうと妹が言うと、兄たちは農具を手に襲いかかり、「鬼」を殺したという。

こうした出来事は、近代以降は発狂とよばれ、一顧だにされない。

にもかかわらずわれわれは、狐憑きの現象が悠久の時のなかで洗練され形式化された巫女を神への捧げ物とし、その経路は現在でも個別の神社を通じて祭祀王である天皇にいたり、天照大神(あまてらすおおみかみ)につながって天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)におわる世界解釈を、維持している。

では、場はどこにあるのか?

狩猟採集民の部族は、原母を動物と規定する。

わたしのはじめの母は熊、わたしのは鹿、といったふうにだ。

なぜか。

母は、子を産むとき、一定確率で死ぬ。

子という他者のために、命を使う。

そのサクリファイスのイメージは、その肉をわれわれに捧げてくれる動物たちのイメージと、合致する。

たとえば知里幸恵『アイヌ神謡集』の冒頭に収められている歌において、フクロウの神は、「銀の滴降る降るまわりに、金の滴降る降るまわりに」と繰り返しながら、いじめられ、迫害された貧乏人の子のもとに自ら降り立つ。

あるいは北山耕平が翻案する『虹の戦士』において、アメリカ・インディアンの少年は、自らつくった弓矢で鹿を射、恐怖と苦しみにあえぐ鹿の瞳を見たとたん、「過去に人間たちによって傷つけられ、罠にかけられてきた無数の動物たちの痛み」を知る。

これら動物たち、母親たちの、無償の贈与の系の頂点に位置するのは、太陽である。

だから、最も原始的な太陽信仰でさえ、合理的だ。

カミュ『異邦人』のムルソーは殺人の理由をこう述懐した。

「太陽が眩しかったからだ。」

猟師や百姓は、このような雑文を読まずとも、体得していることだ。

お日様が照るから、おれたちがいる。

「神がかる」ということ

人間が、自分の運命をコントロールできると思うのは、おこがましいことだ。

われわれは、生きたいと思って産まれてきたのでも、死にたいと思って死んでいくのでもない。

命は運ばれてくるものであり、われわれにできるのは、どこからか運ばれてくる命を活かそうと、試み続けることだけだ。

とはいえ、天照大神に荒御霊(あらみたま)としての禍津日神(まがつひのかみ)があるように、われわれは時折、受け入れることも活かすことも直ちにはできない、巨大な困難に相対する。

それは生死にかかわることだから、何とかして原因となっている命を運ぶ神の、ご機嫌をとらなければならない。

曲日を直日に回復せねばならない。

場をたださねばならない。

そうしないと、死ぬ。

理性の発露は、ここにある。

現代において、生け贄といえば、野蛮の象徴である。

しかし生け贄は、物事を正常な状態に直したいという意志から起こる操作の試みであり、その意味で、古代の雨乞いの踊りと、現代の天気予報は直結している。

現代人は雨乞いの踊りを嗤う。

だが、その因果関係が確認できないだけであって、悪魔の証明にすぎない。

科学文明は、なぜかはわからないけれど、十中八九そのとおりに働く。

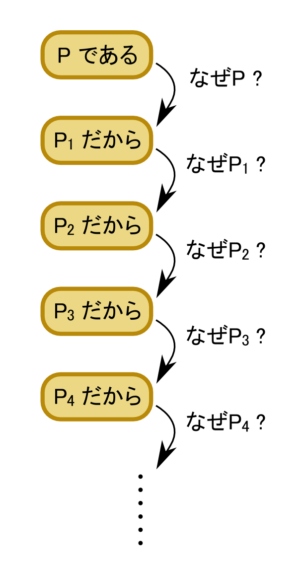

その「なぜか」を、いったん「神」と置かなければ、そもそも人間はことばで考えられないのだ。

だから問題は、神に支えられた場において、人間の意志がどれほど強く発露したかの一点にかかる。

不明な状況にたいして、最適解を模索しつつ、策定した(された)時限のうちで行動すること。

それが人間性のもっとも高貴な発露である。

そして逆説的に、人間性の十全な発露の瞬間のことを、わたしたちは「神がかる」という。

神の視点、お天道様の視点

ここまできてやっと、『Death Howl』について語ることができる。

アイソメトリックビューのストラテジー・ゲームで、ターンベース制。

ターンごとに選択できる技のカードを切って行動する。

レベリングのシステムは、ひとことでいえば、ソウルライクだ。

地域ごとに使えるカードが異なるが、行動コストがひとつ上がるだけなので、それを承知でデッキを組む余地もある。

戦闘に勝利して敵の「スピリット」を回収し、円陣で神に捧げることで、新たなカードや、グローバルなアビリティを解放する。

フィクションは単純。

子を喪った母が、子を死から取り戻すために、精神世界を彷徨する。

こう書くと、何か子供だましのおとぎ話のように聞こえるが、ちがう。

近年でいえば『OMORI』、さかのぼれば『ゆめにっき』に見られたパターンだが、ゲームプレイそれ自体が、子を喪うというおそろしい運命に見舞われた若い母の、運命にたいする精神的最適解を模索する試みとして、照応している。

つまり、中々歯ごたえのあるむつかしいストラテジー・ゲームにおけるプレイヤーの一挙手一投足が、死んだ我が子をもういちどこの腕にかき抱きたいという、一見して不可能な望みを果たすための、母の戦略的思考として、表象されている。

敵キャラクターがことごとく「スピリット」であるのも、だからうなずける。

頭だけで飛んでいる烏、人間よりも巨大な蜘蛛、洞から火を噴く枯れ木。

環境も「スピリチュアル」だ。

腐り果てた森のなかで膨らんだりしぼんだりしている肺、底なしの無限にむかって落ちていく滝、一軒家くらい大きな海月が打ち上げられた黒い海岸。

これらは、何を象徴しているのか。

散文的にいえば、母親の精神世界だ。

しかし、そう描写することがいったい、子を喪った母親の深い悲しみを、どう癒やすというのか。

だから、もっとべつの言い回しが必要だ。

彼女は、レゾリューション(解像、解決)を求めて戦っている。

精霊や環境は、ただ美しいだけでなく、腐敗や呪詛でもある。

しかし、美しさそれじたいには、古代ギリシャ人のいうとおり、善悪はない。

むしろ、禍々しさを含んだ美しさは、荘厳である。

死もまた、荘厳である。

だとしたら問題は、主人公として、この世界にどのように相対し、行動するかだ。

彼女はひとりきりだ。

彼女は導かれなければならない。

誰によってか。

もちろん、プレイヤーによってである。

あなたによってである。

つまりこの作品においては、プレイヤーが天照大神であり、きびしい難易度をもったゲームシステムが禍津日神である。

アイソメトリック・ビューの、上から見下ろすカメラは、彼女をじっと見守っている、お天道様の視点だ。

だから、アイソ(おなじ)メトリック(測定法の)・ビュー(視点)なのだ。

彼女に襲いかかる悪霊たち、あるいは死という現象そのものは、仏教でいう縁起だ。

すべてのボスが被っている表層意識の仮面は、息子を奪われた母の恨みを語る。

大岩を打ち砕くように攻略し、仮面を剥ぎ、現れてくるのは慈愛である。

慈愛は、新たな生命だ。

だからゲームを攻略して、母親が目覚めるとき、彼女はもういちど生き始め、ゲームは終わる。

つまりこの作品は、レゾリューション(断固としてあること)において、ソリューション(解決)を求め、アブソリューション(絶対)にいたる、ストラテジー(戦略)ゲーム(狩りの獲物)なのだ。

またGOTYが増えた。天に感謝するほかない。