『フロストパンク2』をプレイしたとき、初代のほうが好きだな、と思った。

よく考えもせず、おいておいた。

先日、友人と酒をのんでいて、政治談義になった。

ソクラテスに死刑を宣告し、毒ニンジンをのませたのはアテナイの議会で、だから民主主義がいけないのは紀元前から証明されていると、酔いにまかせて放言した。

すると友人は笑い、『フロストパンク』について書いたらどうかね、と言った。

それは名案だった。

あんなに初代がすきだったのに、『2』をプレイして、わたしはなにも語らなかった。思想は、一文で言い切れるようになって、はじめて意見になる。

当時のわたしは、「民主主義はソクラテスを殺したから駄目だ」とは、言い切れなかった。言い切れるようになったいま、『フロストパンク』の1と2について、なにか言えそうだ。

つめたいリアリズム

それで、ふたつとものキャンペーン(ストーリーモード)をやりおえた。

けれど、何だか、呆然としてしまった。

もちろん、数年前にいちどやったことのあるゲームだから、覚えていて、うまくいったのもある。

わたしはほとんど、ゲーム内のスコア(そんなものはないが、かりにあるとして)で、満点に近いゲームプレイができた。

迫りくるマイナス160℃の嵐を、より多くの住民とともに耐え忍ぶ。

奇跡が起きて、日が昇る。

それで、ゲームクリアだ。

わたしのニュー・ロンドンは六百人近い人間を生き延びさせた。

これは、ゲーマーとしての自慢である。

自慢が、そのまま誇りであるような稚気が、初代にはあった。

その意味で、『2』のほうが、大人びている。

マイナス160℃の大寒波よりも冷たくなれるものが、この世にはある。

人の心だ。

どこで聞いたか、

「雪が溶けたら何になる?」

「水になる」

「春になるんだよ」

という、会話があった。

しかし『2』は、そんなあたたかな情緒をはたらかせていたら、街ごと滅んでしまうぞ、というような、つめたいリアリズムにつらぬかれている。

リアリズムのつめたさをやりきることで、逆説的に同胞を救えるのだという、つらく哀しい現実がある。

慈愛によって人を助け、人口が増えるほど難しくなっていくゲーム

話を急ぎすぎた。

ゲームを要約しておく。

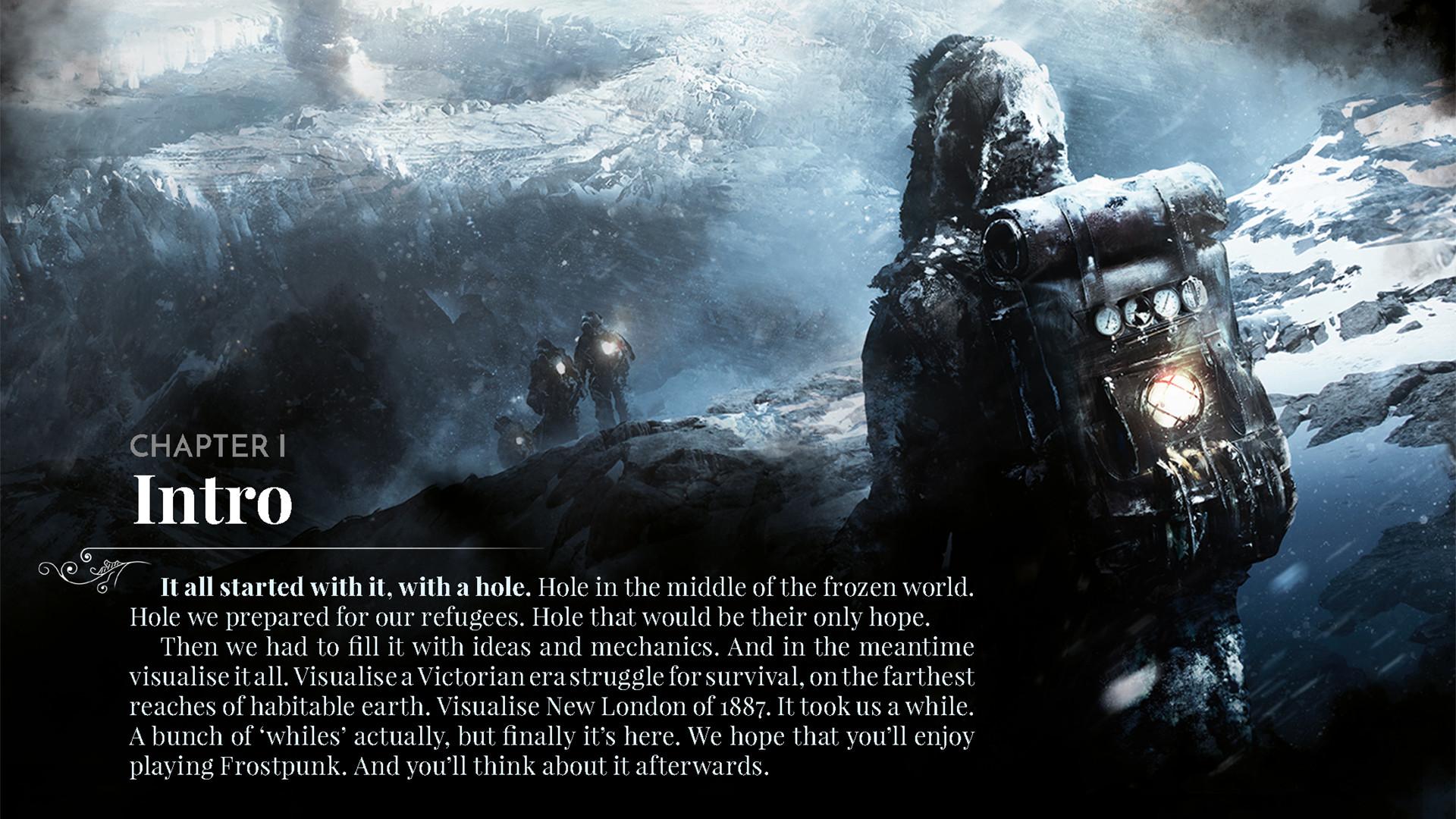

時代は、十九世紀の終わり(初代)、ないしは二十世紀の初頭(『2』)。

十九世紀の末ごろ、どういうわけか、大寒波がきて、世界が滅んだ。

誇り高きロンドン市民の末裔たちが、救済をもとめて、北へと旅だった。

彼らが発見したのは、わけもわからず、得体も知れない、巨大なジェネレーター【※】だった。

※ジェネレーターは、日本語だと、発電機とか、発動機といった意味だが、ことばの原義にかえると、Generate + er ──創る+もの、といった意味だ。

彼らはジェネレーターのまわりに街をつくることを選び、石炭、木材、鉄鉱石といった資源を採掘、精製しながら、生存のための共同体を築きあげていく。

どこかにもっといい街があるのではないかという期待をこめて、雪に閉ざされた荒野に探検隊を送る。

だが、見つかるのは人類滅亡の証左ばかりだ。

それどころか探検隊は、極寒のイングランドをさまよう流浪の民を見つけては、連れ帰ってくる(見捨てるかどうかは、プレイヤーが選ぶことができる)。

こうなると、また「人の口」がふえた、住宅はどうする、食料はどうする、それらを暖める石炭エネルギーはどうするで、ゲームはどんどん難しくなる。

つまり、人口=ゲームの難しさで、プレイヤーの同胞愛の強さが、そのまま難易度である。

むろん、人口はたんなる穀潰しではなく、労働力でもあるが、土にたねを撒けば作物が実る世界ではない。

ある種の管理、調節が、どうしても必要になる。

そうこうしているうちに、マイナス160℃の大寒波がやってくる。

ここまでが初代。

プレイヤーの役割は、この共同体の首長である。

『2』は、初代の三十年後。

冒頭は、初代の首長の死からはじまる。

彼の世代が建立したニューロンドンの街は、初代のゲーム終了時で五百人にも満たなかったが、『2』になると、開始時ですでに一万人いる。

いつ、だれが死ぬとも知れない、それどころかジェネレーターがいつ止まるとも知れなかった初代とくらべて、街はすでに、できあがっている。

生活基盤はそこそこ安定している。

もっか、対処すべき問題は、首長の死による命令系統の混乱、予想される過剰な人口増、そして、人間いかに生くべきかという形而上学だ。

プレイヤーの立場も、首長から摂政に変わる。

首長は、跡継ぎ(プレイヤー)に全権を委任しなかった。

かわりに議会を設立し、一万人いる市民の代表者たちをあつめて、合議させた。

それは首長が、信頼に足る跡継ぎを見つけられなかったからでもあろうし、あるいは独裁者という、人間存在のすべてを民に捧げる、ほとんど生き地獄の生き方そのものを、この世の同胞に継承したくなかったからなのかも知れない。

しかし、いずれにせよ、人間の生暖かい血がもたらす、「自分だけはいい目をみたい」という欲求が、すでに議会を腐らせはじめている。

義理と人情、そして道徳は、首長の亡骸とともに、墓所に葬られてしまったかとみえる。

しかし、街は生き延びねばならない。

この一万人という人口の、等比級数的に殖えていくこどもたちを含めて、まるごと生き延びねばならない。

……何なら、そのついでに、この地球上で生き延びているほかの共同体に、ニュー・ロンドンの優れたやり方を啓蒙することによって、人類を救わねばならない。

この道理が破裂して植民地主義となるあたり、はじめから舞台をイングランドに置いていたのは慧眼だなと感心するが、とにかくこれが『2』のあらましである。

いずれも、リソース管理寄りの対環境ストラテジー・ゲームだ。

プレイヤーのわがままに、民主主義のフィルターを噛ませる

どうして『2』が、一見してそんなに面白くないかといえば、ストラテジー・ゲームの本道から離れているからだ。

『2』におけるプレイヤーの一挙手一投足は、すべて議会を通過する。

そういうゲームシステムもある。

投票時には、議会の証明は落とされ、各議員が胸にかけている明るい懐炉を灯すかどうかで、賛成、反対の意が表される(この表現はすごくいい。初見でも再プレイでも、感心した)。

とうぜん、ゲームのつごう上もあるが、どこに建築物を建てるか、といったことは、クリックひとつで出来る。

そりゃそうだ。こんなにも家のいない人がいるなら、家を建てねばならない。どこに建てるかといえば、つめたい風からまもってくれる、渓谷の下であろう。

そんなことは、小学生でもわかる。

議会もすぐに承認しただろう。

問題は、立派な大人でもわからない、未来のことだ。

どの技術の研究を推進し、どの宗教を正教とし、なにが悪であり、なにが罪であるかだ。

この国家──Nation State──が、この先どんな道を歩んでいくかだ。

これらのことは、どんなに道を究めた君子でも、容易にはわからない。

ストラテジー・ゲームの本道のおもしろさは、独裁者的である。

クリックひとつで人民がはたらき、言われたとおりに家を建てる。

積み木遊びをする子供の無邪気なよろこびが、そこにないとは誰も言えまい。

その積み木(ゲームプレイ)が上手いかどうかは、もう少し先の話だろう。

その意味で初代は正統的であり、『2』は挑戦的である。

プレイヤーのわがままが素通りしていた部分に、民主主義のフィルターを噛ませているからだ。

そして、作品としての初代のうまさは、プレイヤー(独裁者)の指示に服従し、意のままに積み木を積んでくれる労働者ユニットこそが、プレイヤーが生きていられ、また生きていくためにいちばん大切なものなのだ、という教えを、そこかしこに仄めかしたところにある。

たとえば、街を歩いているひとをクリックすると、そのひとの名前、健康状態、そのひとがいまなにをしているか、まで見ることができる。

あるいは、病院をクリックすると、そこに勤めているお医者さん、看護師さんの名前、入院している患者さんたちの名前が、名簿として見える。

これは、ゲームをうまくプレイするうえでは、まったく必要のないものだ。

ゲームシステムとも、なんの関わりもない。

しかし、これらの名簿を眺めていると、このひとたちはどんな気分で、この極寒の世界を生きているのだろう、という気味になってくる。

だからこそ、たとえば、手遅れになった患者さんをどうするか決めてくれと民衆に迫られて、四肢切断による凍傷の根治治療を行うか、それとも姥捨て山の養老院を開設して緩和ケアを行うか、という選択のまえで、独裁者であるプレイヤーは、わがことのように必死に考えることができたのである。