2018年もゲーム業界は大きく動いた。

2017年に「ドン勝」という魔法の言葉で世界を虜にした『PUBG』こと『PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS』を火付け役に、2018年は『フォートナイト バトルロイヤル』 の参戦でバトルロイヤルゲーム戦国時代が本格的に激化。結果、基本プレイ無料の巧妙なゲームモデルやクロスプラットフォームへの対応などが功を奏し、1年間で『フォートナイト』は世界の頂点に立った。

そして、成功の大波に乗ったEpic Gamesが次に斬り込んだのが、長年にわたりSteamの一党独裁が続くPCゲーム配信プラットフォーム事業だった。これまで業界スタンダードとなっていた開発側との利益配分率を大きく見直すことで、Epic Gamesは脱Steamの流れを加速させようとした。この競争に、2018年夏からゲームストアへ参入したチャットアプリDiscordも加わることで、PCゲームプラットフォームはわずかながらも多様化への兆候を見せ始めている。

一方、いまや世界最大のマーケットへと成長した中国のゲーム業界では、共産党による機構改革によってゲームライセンスの認可が一時凍結された。 その影響は、莫大なチャイナマネーで世界の名だたる大手ゲーム会社を傘下に収めたテンセント・ホールディングスの時価総額を大幅に下落させる事態を生んだ。

2019年になっても続くであろう、2018年に世界のゲーム業界で起きた大きな出来事を3つのテーマに分けて振り返ってみよう。

新たな対戦ジャンルとして確立された「バトロワ」

2017年3月に流星のごとく登場し、それまでSteamのプレイヤー人口でトップに君臨していた『Dota 2』、『Counter-Strike: Global Offensive』(CS:GO)を抜いて桁違いの人気を誇った『PUBG』。その4ヵ月後に発売されたEpic Gamesの『フォートナイト』は、同年9月、時流に乗る形でバトルロイヤルというゲームルールを採用し、基本プレイ無料の『フォートナイト・バトルロイヤル』で『PUBG』の一人勝ちに待ったをかけた。ゲーム業界におけるバトロワ戦国時代の始まりである。

あれからおよそ1年あまり。増加の一途を辿っていた『PUBG』のユーザー数は落ち着きを見せ始め、Steamデータベースのプレイヤー人口ランキングはふたたび『Dota 2』、『CS:GO』を混じえた三つ巴の状態へ戻っている。しかし、Steamというリングの外でひたすらに躍進を続けていたのが、基本プレイ無料のビジネスモデルとクロスプラットフォームへの対応で、いまや世界最大のビデオゲームと呼ばれるまでに成長した『フォートナイト』だった。

現在までに、PCのみならずプレイステーション4やXbox One、Nintendo Switchといった家庭用ゲーム機はもちろん、さらにはiOSやAndroidを対象にモバイル端末へも移植され、その人気は衰えることを知らない。2018年11月には、1983年から続く世界最大規模 のゲームアワード「Golden Joystick Awards」で、ベスト対戦ゲームおよびゲーム・オブ・ザ・イヤーの二冠に輝いた。また同月、登録プレイヤー数が2億人を突破したことが経済誌などで報じられ、世界規模の社会現象として話題になったことも記憶に新しい。

このほか、ワールドカップ決勝戦でゴールを決めた選手が、ゲーム内に登場するエモートダンスを披露したり、賞金総額10億円の世界大会が開催されたり、日本国内でもアイドルグループTOKIOが出演するテレビCMがお茶の間で放映されたりと、2018年は『フォートナイト』の話題が尽きない1年だった。

こうした一連のブームが及ぼしたもっとも大きな影響は、既存の有名フランチャイズをも巻き込み、バトルロイヤルという新たな対戦ジャンルを広くゲーマーのあいだで確立させたことにあるだろう。これまでに、前述した『Dota 2』、『CS:GO』をはじめ、『Grand Theft Auto Online』、『Paladins』、『Battlerite』といった名だたる既存のゲームがバトルロイヤルに触発されたゲームモードを追加している。また、長年にわたりFPSジャンルを牽引してきたActivisionの『Call of Duty』シリーズとElectronic Artsの『Battlefield』も、最新作でバトルロイヤルモードの実装に乗り出した。

もちろん、バトルロイヤルというゲームジャンルは、2012年に映画『ハンガー・ゲーム』が公開されたころから存在する が、当時は『マインクラフト』や『DayZ』において一部のコアなPCユーザーがModとして楽しむという領域を越えないものだった。そうしたマイナーな文化に最初に火を着けたのは、ほかでもない『PUBG』生みの親であるブレンダン・グリーンだ。そしてこれをゲーム業界の人気ジャンルとして普及させたのも『PUBG』に違いない。そんななか、『フォートナイト』が果たした役割は、ハードコアな印象が強かった同ジャンルをプラットフォームやユーザー層の垣根を越え、カジュアルな娯楽として拡大させたことといえる。

撮影: Ritsuko Kawai

およそ10年前に『マインクラフト』 がサンドボックスゲームというジャンルの普及に貢献し、数多のクローン作品が世に送り出されてきたことと同様に、FPS・TPSをはじめとした対戦シューターゲームにおいて、多数の個人プレイヤーが同時に争うバトルロイヤルというゲームルールは、2019年以降もメインストリームとして定着していくことが予想される。

加速する脱Steam、Epic Games Storeの展望は

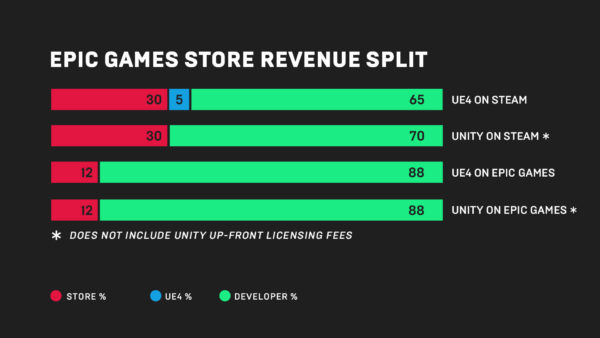

2018年は、PCゲームのダウンロード販売において15年の長きにわたり圧倒的なシェアを誇ってきたValve CorporationのSteamに対抗すべく、新たなサービスが勃興。ゲーム開発者への利益配分率をめぐって競争が激化した年でもある。これまでゲーム業界では、ストア側とデベロッパー側の利益配分率は70対30がスタンダードとされてきた。

この数字はSteamをはじめ、マイクロソフトストア、そして2018年で10周年を迎えたCD Projekt傘下のGOG.comが採用している。また、Appleが運営するApp Storeや、GoogleのGoogle Playといったスマートフォン向けのアプリストアでも同様の比率が採用されている。

このスタンダードに先陣を切って風穴を空けたのが、『フォートナイト』の大ヒットで勢いに乗るEpic Gamesだった。同社は2018年12月、新たなPCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」をオープン。脱Steamを促さんばかりに「収益を生むためのフェアな取引条件」を掲げ、デベロッパーへの収益率を一律88パーセントに定めた。さらに、Unreal EngineやUnityを利用した際にかかるロイヤリティも、ストア側の取り分である12パーセントに含まれている。

その翌週、ゲーマー向けのボイスチャットプラットフォームを運営するDiscordは、Epic Gamesの動きに呼応するかのように、自社のPCゲームストアにおける利益配分率を2019年から90対10に設定することを発表した。同時に、これまでベータテスト段階だった同ストアを、多くのゲーム開発者に向けて開放すると宣言。このストア機能は、2018年8月にDiscordアプリ内に実装されたもので、同社は月替りでゲームソフトを無料で配布するサブスクリプションサービス「Discord Nitro」を提供している。

こうしたPCゲームストアの多様化を促す流れは、近年におけるインディーゲーム業界の活発化や、2017年からValveが開始したSteam Directのような、一般開発者に向けた 販売機会を幅広く開放する制度に起因している。

ゲームエンジンの高性能化や一般向けの普及が進むにつれ、AAAと呼ばれてきた大手フランチャイズと中小規模のインディーゲームの境界線は薄れつつある。そうした非中央集権化が進むマーケットに、個人開発も含めた極小規模のインディーゲームが一気に流れ込んだことで、インディーゲームの販売競争はこれまでになく激化した。そこに目をつけたのが、まさに脱Steamを目指す新興プラットフォームだった。

ちなみに、あえて業界スタンダードのレールに乗らず、以前から独自の仕組みを貫いてきたサービスもある。PWYW方式(Pay What You Want、欲しい分だけ支払う方式)のバンドル販売で知られるHumble Storeでは、開発側とストア側の利益比率は75対15。残りの10パーセントは慈善団体に寄付される。また、個人開発作品をはじめとした小規模なタイトルで賑わうPCゲーム配信プラットフォームItch.ioでは、販売者が利益配分率を自由に設定できる仕組みを採用している。こうした独自のルールもまた、業界全体がSteamとの差別化を図ろうとしてきた非中央集権化の落とし子 といえるだろう。

ゲーム開発という業態が大手企業だけの特権ではなくなった現代、その商品を販売するためのプラットフォームもまた、開発者や消費者のニーズに合わせてさらなる多様化を遂げようとしている。こうした動きは、2019年以降もさらに加速していくことが予想される。

しかし、Valve帝国が築いたSteamのほかに、古くからサブスクリプションサービスとゲームの無料配布を実施しているEAのOrigin、UbisoftのUplay、前述したGOG.comのGOG Galaxyなど、大手が運営するPCゲーム販売プラットフォームはすでに群雄割拠の時代。自社のゲーム販売とランチャーを兼ねているBlizzard EntertainmentのBattle.netやBethesda SoftworksのBethesdaランチャーなども含めると、さらにその数は増す。ユーザー視点では、管理するプラットフォームやゲームライブラリを増やしたくないというのが本音だろう。覇者を見極める目がそこには求められる。

中国のゲーム市場で起きた規制強化、テンセントの日本上陸

2018年3月、中国では国家主席の任期を撤廃するという憲法改正案が可決された。それは、さらなる中央集権化の強化を意味する。これに伴い、中国国内におけるゲーム販売の認可プロセスを監督するふたつの機関、「国家広播電視総局」と「文化観光省」では機構改革が進められ、人事の刷新および責任範囲の変更がされるに至っている。これで中国におけるゲーム規制の権限が、共産党の直接的な統制下へ置かれたことになる。

そして8月、中国の規制当局がゲームライセンスの承認を凍結したことが、経済誌などで大々的に報じられ、ゲーム業界は激震した。そのおもな理由は、当局が「一部のゲームにおける暴力やギャンブルの描写に懸念を抱いているから」とされた。これを受けて、中国ではアリババに次ぐ超巨大企業テンセント・ホールディングスの時価総額が、同年のピーク時から1500億ドルも減少。中小企業にいたっては、生き残りすら難しい窮状に追い込まれた。その影響は海を渡った日本国内でも著しく、当時の東京株式市場ではゲーム関連株が軒並み下落する事態となった。

その数日前には、テンセントが運営するPCゲームプラットフォームWeGameで、カプコンのPC版『モンスターハンター:ワールド』が、当局の命令により販売停止にされたと報じられたばかりだった。その理由についてテンセントは当時、「規制当局が相当数の苦情を受けたから」と発表していた。しかし、後に中国政府が、子どもの近視率の高さを憂慮したことによる新たな政策の中で、オンラインゲームの販売やプレイ時間を制限する規制方針を明らかにしたことから、この販売停止には政府に恭順する意図が含まれていたと推察できる。

こうした中国政府による規制強化の波を受け、中国の大手ゲーム会社は海外市場に活路を求めている。テンセントは同年8月、スクウェア・エニックス・ホールディングスとの戦略的提携関係の構築に合意。合弁会社を設立することで、新規IPに基づくAAAタイトルの共同開発をはじめ、既存IPを使ったグローバルなコンテンツ・サービスの展開を加速していくと発表した。なお、テンセントはこれまでに米国のRiot GamesやフィンランドのSupercellを傘下に収めているほか、『PUBG』を生んだ韓国のBlueholeをはじめ、米国の大手Activision BlizzardやEpic Gamesにも出資している。

中国当局がゲームライセンスの認可を凍結した当初、アナリストの見解では9月までに事態が収束すると見込まれていた。しかし、10月に入っても状況は変わらず、中国当局は暫定的な認可プロセスを通じたゲームライセンスの発行を終了した。この暫定的な認可プロセスとは、一般的にグリーンチャンネルと呼ばれていたゲーム規制の抜け穴で、ゲームライセンスが承認される前でも、「ユーザーの体験をとおしてデバッグや品質改善を図る」という名目でならゲームを配信できるという仕組みだった。この抜け穴が完全に閉ざされたことによって、世界最大のマーケットである中国で新たなタイトルをリリースする正規の手段は、このとき事実上なくなっていた。

中国当局があのとき ゲーム規制に動いた背景には、若年層で急速に広がるゲーム依存が社会問題になった経緯がある。2018年6月には、世界保健機関がゲーム依存症を「ゲーム障害」という新たな疾病に認定したことも記憶に新しい。また、共産党指導部の入れ替えによって、官僚の姿勢が消極的になっているという内情も伺える。

中国における審査は、欧米や日本におけるレーティングシステムとは大きく異なり、国民生活に害となり得る情報を阻止することを目的にしている。その基準は暴力や性的な描写だけに留まらず、国家の基盤たる社会主義的な価値観を毀損しているかどうかにまで適応される。したがって共産党にとって、欧米の文化が反映されやすいゲーム業界は、不用意に論争を誘発する爆弾のようなものと考えられていても不思議ではない。

長きにわたり続いた混乱だが、昨年12月末からは新たな部門がゲームの審査を進めていることが明らかとなっている。だが、その作品数は“山積み”と表現され、一部では7000タイトル以上、2019年に承認が受けられるのは3000タイトルになるのではないかという見方もある。ここから2019年の動きはまったく読めない。