『サイレントヒル』を26歳で作り始めた理由

――そろそろ、お二人のゲームの話に入っていきたいと思うんです。まず、外山さんは初代「バイオ」の登場から3年後の1999年に、『サイレントヒル』を作られていますよね。あの作品は「バイオ」以降のホラーゲームでも、特に印象深い作品です。

(画像はプレイステーションオフィシャルサイトより)

柴田氏:

いや、僕なんかは『サイレントヒル』には、初代「バイオ」以上に衝撃を受けましたからね。

なにせ心理的なホラーだったんですよ。しかも、ゲームならではの曖昧さを活かした表現だった……とでも言えばいいのかな。

――どういうことでしょうか?

柴田氏:

初代「バイオ」は、ゲームの中でもゾンビが襲ってきて、銃で撃って血が飛び散ったりしたら怖いだろうと思っていたのが、ついにCGで可能になった驚きだったんです。それはゲームが映画に近づいた驚きだったんです。映画とは何かと言えば、やはり役者がいて、現実の場所でカメラで撮影する「客観的」なメディアなんですね。ところが、『サイレントヒル』をプレイした時に、シチュエーションと空間表現で内面や心理世界まで表現できるようになったと思ったんですよ。覚醒しながら悪夢をみることができるような。

――3DCGが登場して表現力が上がったときに、ゲームは映画みたいな「客観的」な表現ができるようになったけど、実は同時に心の中の風景のような「主観的」な表現も可能になっていた、と。

柴田氏:

『サイレントヒル』は全てが曖昧じゃないですか。霧の向こうに影だけ見えて、暗闇の中に懐中電灯だけがあって、ラジオのノイズが響き渡って、最後は精神世界へと入り込んで――そして、しまいには、まるでインスタレーションのように、教室の中に机とイスだけが置かれている。あれは衝撃的でした。

外山氏:

うーん、すごい褒められ方(笑)。

当時の僕としては、制作中に『メタルギアソリッド』【※】が出てきて、ひっくり返ってましたけどね。おいおい、カメラワークがあるじゃねーかよ! って。

※『メタルギアソリッド』

ここで語られているのは、1998年にPlayStationで発売された、小島監督によるメタルギアシリーズの3作目。当時としては最先端だったポリゴンを用いた3次元の映像表現をベースに、映画のようなカメラワークを駆使した演出やアクション性が大きな話題を呼んだ。

柴田氏:

同じ会社なのに、技術共有とかなかったんですか(笑)!?

ただ、私としては、『サイレントヒル』はカメラも印象的でしたけどね。

あのカメラの引き方が絶妙なんですよ。程よく距離感が合って本当に起こっていることかどうか今一つ実感がない。そして、よくわからない謎の生き物に襲われて、何も解決しないままとりあえず先に進んでいく。あの雰囲気が、とてもホラー的なんです。真相がわからず、何も説明されないまま、どこまでも安心できないシチュエーションが続くわけです。

――まさに、「そこにいること」それ自体をホラーにしていますよね。それにしても、今回資料を読んでいて驚いたのですが、このディレクターをしたときに外山さんは、まだ26歳だったんですね。

|

外山氏:

いや、それは時代のおかげ(笑)。

僕がコナミに入った1年目にセガサターンとPSが発売されて、3Dの流れが来たんですよ。でも当時の3Dは、まだ登場したばかりで表現力もさほど高くはなくて、ベテランの先輩方はやりたがらなかったんです。それで、僕たち当時の若者が挙手をした。それだけのことですね。

――3Dというテクノロジーの台頭にあわせて、若い開発者の台頭があった、と。そういえば、初代「バイオ」のチームも、三上真司さんたちカプコンの若手が中心だったと聞きます。

外山氏:

なにせ3Dになってテクスチャ表現になったのに、当時の先輩たちはドットで格子を打つんです。今でも覚えてますが、解像度をツールで変えようとしたら、「そんなんじゃダメだ! ちゃんと一個一個ドットを打ち直せ」と怒られたりして(笑)。柴田さんは世代が一緒なので、この感じはわかりますよね。

柴田氏:

今なら笑い話ですよね。「グラデーションに別の色をだんだん混ぜていって、中間色を作るんだ」みたいな感じですよ。

――でも実際、スーパーファミコンの末期って、実は2Dゲームの表現力というのは、とてつもなく高度な領域に達していましたよね。当時としては、むしろPSになったせいで、表現力が低下したくらいの印象がありました。

外山氏:

ただ、新人だった当時の僕としては、減色ツールで意図せぬノイズが入ったりすると、むしろ“味”を感じていたんです。だから、むしろ「こっちのツールの方がいいのになあ」と思ってましたね。

柴田氏:

OPTPiX【※】とかですよね。後処理がなんかいい感じになるので、流行りましたよね。

※OPTPiX

画像減色ツール。その後PS2向けゲーム開発では必須のツールとなっていった。

外山氏:

そうそう、懐かしいなあ。

まあ、そんな感じで、若手はむしろ3Dをやりたがっていたんです。研修を終えて僕が正式配属されたのが『ハイパーオリンピック イン アトランタ』【※】で、KCE東京(当時のコナミの開発拠点の一つ)で初のモーションキャプチャでした。会社にモーションキャプチャデータの扱いのノウハウが全く無い状況で、なんとかソフトイメージなどでそれをゲームまで落とし込めたのが認められたのか、「次はディレクターをやれ」という話になったんです。

ところが、そこで「オリンピックの続編で”長野編”をやるか、(“バイオ”の流行に乗る形で)サバイバルホラーをやるか、どっちか選べ」と言われたんです。まあ、そうしたら「じゃあ、ホラーの方で」という(笑)。

※『ハイパーオリンピック イン アトランタ』

1983年から続くコナミの人気シリーズ「ハイパーオリンピック」の1996年リリース版。グラフィックが高い評価を受けた。

|

初代「バイオ」との差別化はどこか

――その際に、どういうことを考えたのですか。

外山氏:

初代「バイオ」との差別化が重要と考えて、動的な光と闇の表現をテーマに据えたんですよ。プログラマーと検討した結果、背景がプリレンダリングだった「バイオ」に対してフルポリゴンでいくことになって。それで、デプスキューイング【※】と点光源という基礎技術を組み合わせて、白い霧と懐中電灯の表現ができたんです。

※デプスキューイング

光源から近い部分を明るくし、遠い部分を暗く表示する技術

柴田氏:

たしか最初は、スティーブン・キングの小説『霧』をゲーム化しようとされたんですよね。

外山氏:

うん。ゲームでモダンホラーという切り口は新しいと思い、アメリカまで交渉に行こうとしたのですが……色々とあって結局、オリジナル作品になったんです。あと、当時TBSで『インスマスを覆う影』【※】という作品が放映されていたんですよ。これ、クトゥルフをモチーフにした日本が舞台のドラマで、それからも可能性を感じていたりしたのですが、それは後に『SIREN』に繋がりました。

※『インスマスを覆う影』

1992年にTBSによって制作されたドラマ。アメリカのホラー小説家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトが1936年に発表した短編小説『インスマウスの影』を元に、日本を舞台に翻案された。

――先ほど、曖昧な世界観の魅力を柴田さんが挙げられていましたが、その辺はどこから来たのですか? 以前、リアリティとゲームの整合性を取るために「悪夢」に寄せるのを意識したと説明されていたのを見たんです。確かに、当時のポリゴンの解像度やハードの表現力で、ホラー映画のようなゲームを作るのは難しい気もするので、大変に納得したのですが……。

|

外山氏:

そこは、自分が好きだった、デヴィッド・リンチやアレハンドロ・ホドロフスキー【※】の映画の「不条理感」を意識していますね。

ただ、全てを計算していたように言えると格好いいんですけど、これは僕なりの苦肉の策なんですよ。やはり僕も若くてディレクターの仕事が分かってなくて、チームも未熟だった。そのせいで、キチンと整合性のある舞台を演出できなくて、「不条理」に寄せた面もあるんです。

仕方ないから、未熟さゆえの「あやふや感」を、もう「悪夢」のイメージにまとめてしまおう、と。その上で夢の中であり得るかを表現におけるアリかナシかを決める落としどころにして、表現の線引きを決めていきました。ゲームでツッコミの入る「お腹減らないのか」とか「トイレ行きたくならないのか」みたいな話も、夢なら別に大丈夫、みたいにね(笑)。

※アレハンドロ・ホドロフスキー

1929年生まれ。チリ出身の映画監督、漫画家、セラピスト、タロット研究家。代表作の『エル・トポ』を始め、数々のカルト映画を手がけている。

柴田氏:

と言いつつ、「バイオ」と違って、『サイレントヒル』には必ずトイレはありますよね(笑)。

外山氏:

まあね(笑)。ただ、アートの方に伊藤君という才能が入ってきて、制作も佳境の時期にインパクトのあるビジュアルをどんどん作り出しちゃったの。「夢でそんなモノ見たら目が覚めるよ!」って(笑)!

(画像は『サイレントヒル3』公式サイトより)

まあ、その辺は作りながら人が増えてしまったせいもあって、当時の僕には完璧にはディレクションできなかったんだけど、結果的には大人しくなりそうなゲームが、インパクトのあるものになったのはあります。

柴田氏:

でも、アート作品としては自信があったのでは。僕は当時「これは古びないゲームだ」と思いました。アートとして優れているから、きっと消費スパンが長い作品になるだろうな、と。パッケージもトレヴァー・ブラウン【※】を使っていたりして、「贅沢でいいなあ」と思いました(笑)。

※トレヴァー・ブラウン

1959年生まれ。ロンドン出身の画家・イラストレーター。スキャンダラスな作風が母国イギリスでは受け入れられなかったために、現在は日本で活動。

外山氏:

いや、やりたい放題ですよね。敬愛する尖った映画や音楽へのオマージュも「こんなにやってるゲームはないだろ」と思うくらいやったし、気に入った作品にはなったんです。

ゲームのホラーは「間」を作るのが難しい

――ちなみに、ホラーゲームとしてのクオリティの方は、自信はあったんですか?

外山氏:

いや、全然怖くないと思ってたから、「こりゃ酷評されるんじゃないか」と、不安で不安で(笑)。

――そうなんですか(笑)。

外山氏:

ところが、終盤になってアメリカのテストプレイヤーとかから、「めちゃくちゃ怖い」という反応が来だしたんです。その辺でウケ方の勘所がわかりだして、発売してみたら海外でめちゃくちゃウケました。自分が感じていたショボさはあまり問題にされなくて、自分が「これはイケる」と思っていた箇所がバッチリ受けていたという感じですね。

色々と反省のあるディレクションではあったけど、そのときに自分が得意なのは設定や物語の全体的な世界観を構築して、うまくまとめ上げるような辺りにあるのかな、と思ったのはあります。

――ただ、実際のところ、ホラーとゲームの関係は難しい面が多い気もするんです。例えば、電ファミに寄稿された記事に、「バイオ」はゲームと必ずしもそぐわない「映画」の演出を取り入れることでホラー体験を生んでいると分析した文章があったのですが、「夢」に世界観を寄せた外山さんは、一体どうホラーを作ったのだろうか、と。

外山氏:

映画とゲームの違いで言うと、ゲームでは計算して「間」を作れるのがカットシーンくらいというところですかね。

なにせ、操作がプレイヤーにゆだねられているので、行ってほしい場所に行ってくれるとは限らないですから。じりじりと不安を煽って、一気に「ドーン!」、という映画でよくある演出が難しいんですよ。

しかも、人間は怖くなると、通常しないような「思いも寄らない行動」を取るんです。テストプレイを見て、「ええええ、そっちに行くのかよ!」とか、よくありますからね(笑)。

柴田氏:

いやあ、よくありますよね(苦笑)。

――映画や漫画の「ホラー」はかなりの程度、作家の意図した演出ができる前提で作られているのに対して、ゲームでは違う発想のホラー演出が求められる、ということでしょうか?

柴田氏:

ただ、「零」は、少し分かれ道があるくらいの、古典的な一本道のゲームなんですよ。ですから、広い場所を探索する楽しみを出すのは限界があるんですが、逆に意図的に恐怖を仕込みやすいんです。この辺は、お化け屋敷の文法で作ってますね。だけど、外山さんの『SIREN』と『サイレントヒル』は完全にオープンエリアのような作りですから、大変だと思います。

――外山さんは具体的には、どういうふうに恐怖を演出したのでしょうか?

|

外山氏:

まあ、言うてもイベントのときに「ここで絶対、ロッカーを開けざるを得ないよね」みたいな瞬間は来るので、そこには仕込めますよね。ただ、基本的にはタイミング依存の表現は切り捨てて、「その場を歩いているだけで怖い」というのを基本に置きつつ、恐怖が起きやすい環境の設計を考えていくしかないです。

柴田氏:

その意味では、マップの長さや曲がり方で、プレイヤーの感情をコントロールすることは出来るんですよ。『サイレントヒル2』なんかは印象的でしたね。序盤のシーケンスがかなり長くて、プレイヤーにあの世界に入り込む間になってました。『サイレントヒル』では、マップのつながりがおかしくて悪夢感を出してましたし、「零」では廊下の長さが異常に長かったり、変なところで曲がったりしていているマップは、感情をコントロールするために「間」を設けているんですね。

――ああ、ホラーゲームでよく意味もなく、部屋と部屋の間に何も出てこない「連絡路」みたいなのがあって、ちょっと必要性が疑問だったのですが、それも「間」なんですね。

柴田氏:

そうですね。部屋の場合は、「よし。さぁ調べるぞ」となって、自由に動き回ってしまう。ところが、廊下は前に進むしかないので、「目の前のドアには何があるんだろう」と考える時間が生まれるじゃないですか。

でも、このマップによる感情のコントロールは、ホラーゲーム以外のクリエイターは、皆さん意識されていないと思います。ジャンルは違うんですが、『Killer7』【※】がやっていて、マップの長さで間を作ることをホラーゲーム以外で拘る人がいるとは、と思いました。

※『Killer7』

2005年にカプコンより発売された「多層人格アドベンチャー」。須田剛一がディレクターを務めた。

――ちなみに、マップ制作でそういうコツは他にもあるんでしょうか。

柴田氏:

まあ、曲がるところを多くした方が、先がわからなくなるので不安に感じるのはありますね。ホラーゲームのマップは直線禁止です(笑)。やっぱり、見通しの良いマップは安心してしまうんですよ。

外山氏:

それは基本だよね。

柴田氏:

あと、何か不安になるような分からないものを仕込んでおくんです。

「下の方に小窓があって、少しだけ空いている」とかでも怖いですよね。あと、物陰を作るのも定番ですね。つい立が左右に並んでいる中を通り抜けたら、それだけで怖いでしょう。しかも、よく見てみると過去に何かが起きた痕跡があったりすると、頭の中で想像が膨らみますし。

外山氏:

それは大事なんです。マップに説得力も出るんですよね。

例えば、ただのリビングなのに、なんかちょっと争った跡が残っていたりすると、「何があったんだろう」と想像が膨らんでいくじゃないですか。『SIREN』の場合は、僕よりもアートディレクターの高橋功が、そういうストーリーの背景に拘ってましたね。「なんとなく作るな、背後になにがあったか考えて、意志を入れろ」なんてことも言ってました。

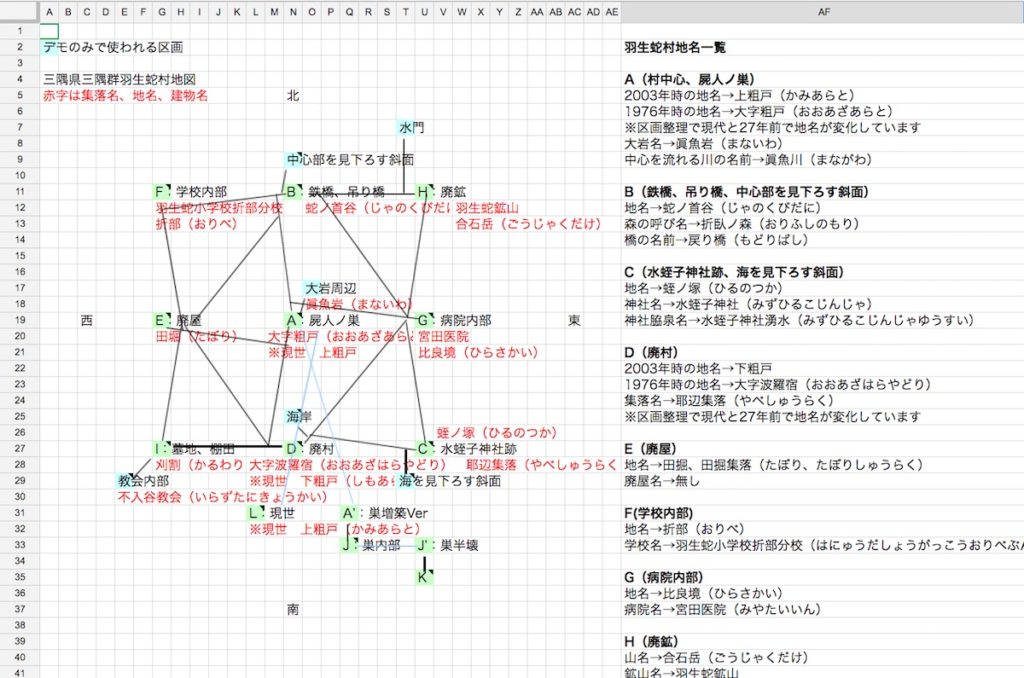

(画像をクリックするとスプレッドシートが別タブで開きます)

柴田氏:

外山さんの仰るような設定のリアリティは、ホラーにとって大事なんです。

以前、「『サイレントヒル』は風の吹く方向を考えて、風が通りやすいように地形を設計した」と、高橋さんが話されていたんです。こういう細かい部分までしっかりと考えられてるから、そこに本当に街があって、人間が生活をしていたと想像しやすくなって怖さが増してくる。「零」でも、「この屋敷にはどんな人がいて何をしたのか」を設定するんです。そうすると、他人の家に土足で上がっている感じが出て「入ってはいけないところに入ってしまった」みたいな感覚が出てくるわけです。

|