日本の娯楽産業の中で、世界的に成功したジャンルとして「ホラー映画」がある。

『リング』や『呪怨』といった、日本人にも親しみ深いホラー映画の名作は、実は海外でも「ジャパニーズホラー」と呼ばれる独特のジャンルとして高い評価と人気を得ている。例えば、全米で公開後2週間にわたり動員数No.1となった『THE JUON/呪怨』は、日本人監督作品として初のハリウッド興行収入1億ドルを突破しており、この記録はいまだに破られていない。

一方で、ゲームはどうか。無論、海外のパソコンゲームでホラーゲームの先鞭はつけられてきたが、やはり90年代の日本のゲームクリエイターたちがエポックを切り拓いたのは疑いない。中でも世界的に大きな成功を収め、ゲームにホラーの可能性を切り拓いたのは、カプコンが1996年に発表した『バイオハザード』だろう。

その後、欧米のファンを数多く抱えて映画化もされた『サイレントヒル』を始め、『クロックタワー』や、RPGツクール発のゲーム『コープスパーティー』のような日本の作品までが海外で着実にファンを獲得してきた。とはいえ、やはりホラーはゲームとしては明らかに独自ジャンル。いささかマイナーな扱いを受けてきたのも否めない。

|

ところが、この2016年現在、ふと我々の周囲を見渡してみると、ホラーゲームは世界的な一大勢力のようになりだしていないだろうか。

まず、一つには海外の世界的なヒットタイトルやインディーゲームに、特にゾンビ物のホラー作品が増えているのがある。また、『The Last of Us』のようにゾンビゲーの要素を巧みに取り入れ、ハリウッド映画のような、骨太なヒューマンドラマで多くのゲーマーの感動を呼んだ作品が登場してきたのも見逃せない。

一方で、日本の文脈で大きかったのは、ゲーム実況の影響力だろう。元々はネットラジオなどの界隈のアングラな娯楽だったこのジャンルが表舞台に踊り出た経緯には、『青鬼』や『Ib』などのフリーホラーゲームが実況とともに独自の人気を博してきたことがある。

今回の「ゲームの企画書」は、ホラーファンから高い評価を受け、ゲーム実況でも人気を呼んできた、『サイレントヒル』や『SIREN』の開発者・外山圭一郎氏と『零』シリーズの開発者・柴田誠氏に、ホラーゲームについて語っていただくというもの。通常のゲームの常識に反する部分も少なくない、ホラーゲームという独自の世界について伺ってみた。

普段の「ゲームの企画書」とはだいぶ毛色の違う回であるが、ぜひホラーファンではない人もこの独自の世界に、この機会に触れてみてほしい。

※なお、SIE様とコーエーテクモ様のご厚意で、文中で言及されている、柴田氏による初代『零』の企画書を公開しております!

※『零』の企画書は当記事5ページ目の企画書公開部が別タブにて開きます。

聞き手/稲葉ほたて、TAITAI

文/稲葉ほたて

カメラマン/佐々木秀二

|

ホラーの定義とは何か

――今回の対談では、お二人に「ホラーゲーム」という色々な意味で独自のジャンルについて、実際に制作している立場からお話を伺いたいのです。ただ、そもそもゲームに限らず、このホラーというジャンルそのものが非常に特殊なジャンルに思えるんですよ。

外山圭一郎氏(以下、外山氏):

まあ、何がホラー作品なのかが、まず難しいですよね。

だって、ホラー作品と呼ばれていなくても、恐怖感が凄い作品なんていくらでもあるんですよ。ミステリとの区別も凄く曖昧なジャンルだし、「殺人鬼が出ていたらホラー」と言えるわけでもない。

柴田誠氏(以下、柴田氏):

例えば、『エイリアン』【※】はファーストコンタクトSFだけど、ホラーだと思う人もいますよね。実際、あの物語構造はホラーで分類するなら、「吸血鬼」モノなんです。夜になると、一人ずつ殺されていく……みたいなね。

※『エイリアン』

1979年に公開されたアメリカの映画。大型宇宙船の薄暗い閉鎖空間の中で、乗組員たちが次々とエイリアンに襲われる恐怖を描いたSFホラーの古典。H・R・ギーガーによる男性器を模したという特徴的なエイリアンの造形は、今作以降の「エイリアン」という言葉が指すイメージを大幅に変えた。また、シリーズを通じての主人公エレン・リプリーは、ハリウッド映画での闘う女性キャラクター像を確立する人気を博した。

――『エイリアン』は設定こそSFですけど、演出についてはむしろホラー映画の定番ばかりでできているように思います。

|

外山氏:

だから、「このギミックがあればホラー」みたいな単純な話じゃないんだよね。むしろ、制作者がホラーという体系の文脈をどのくらい意識しているか、という話くらいしか区別のポイントはないかもしれない。

柴田氏:

ホラーというジャンルへの意識ですか?

外山氏:

ジャンル……というか、非現実的なものの「扱い方」とでも言えばいいのかな。例えば、スティーブン・キング【※】には自分が触れてきたホラー的な作品へのオマージュがあるし、『リング』も日本の怪談話の伝統に根ざしているでしょう。そういう過去の作品への意識にホラーの文脈があると思うんだけど……『エイリアン』みたいなSF映画は、「ホラー映画」なのかと正面から言われると難しいけど、異星人などの扱い方がホラー的であるのは多いですよね。

まあ、聞かれたからヒネりだしてみると(笑)、こんなところでしょうか。でも、ホラー好きの特徴として、歴史を遡るのはあるんですよ。アクション映画と違って、シリーズを薦められたら、最新作やリメイクじゃなくてちゃんと一作目から見始める、みたいな。

※スティーブン・キング

1947年生まれ。アメリカのホラー作家。アメリカの平凡な日常の中に恐怖を描くスタイルで、従来のホラー作品とは一線を画す「モダンホラー」の旗手となった。『シャイニング』、『グリーンマイル』などの数々の大ベストセラーや映画化作品を放ってきた、現代ホラーの最重要人物。

柴田氏:

わかります。私も映画でもゲームでも薦められると、どんなに古くても律儀にAmazonでポチりますもん。本当は撮影技術やCGなんかも、最新の方が良くなってるのにね。

外山氏:

でも、ホラーファンのツボはそこじゃないんだよね。

だから、彼らに「オススメを教えて」と聞いたら、平然と70年代の映画を薦めてくるんですよ。だって最近聞いたんですけど、PlayStation 2(以下、PS2)の『SIREN』って、ついこの前まで生産してたらしいですからね(笑)。ゲームアーカイブスがあるので今は止まってますけど。

一同:

(驚いて)ええ!

外山氏:

『RULE of ROSE』【※】もまだ生産してるみたい。ホラーファンって、本当に時代のトレンドとか関係なくて、ネタを聞いたらとにかく絶対に買うんですよ。

※『RULE of ROSE』

2006年にSCEから発売されたPlayStation 2用のサイコミステリー・アドベンチャー。独特の世界観が高い人気を呼んだ。

――……うううむ。確かに、そう聞くと、ホラーマニアというのは非常に特殊な集団ですね。いや、実際ホラーゲームにしても、ゲームの一ジャンルと言うより、「恐怖」の快楽に取り憑かれた人間たちが集う「ホラー」というジャンル横断の世界の下部構造に「ゲーム」も入っていると見た方がいいのかな、と。もしかしてホラーゲームのクリエイターって、同じジャンル同士の仲間意識が強いんですか?

|

柴田氏:

なんか歌舞伎じゃないけど、だんだん伝統芸能みたいなカテゴリになってしまっていて(苦笑)。でもジャンルの意識があるかというと、どうなんでしょう。もちろん、「バイオハザード」(以下、「バイオ」)が一つ誰もが意識する巨大な存在になってるジャンルなのは間違いないですけどね。

外山氏:

ホラーゲームのクリエイター同士で飲み会とかを開いたりするんです。『トワイライトシンドローム』の須田剛一さん【※1】がいて、『クロックタワー』の河野一二三さん【※2】がいて、『サイレントヒル』の音楽の山岡晃さん【※3】、アートの伊藤暢達さん【※4】、『SIREN』のシナリオの佐藤直子【※5】、だとかが来る感じで。

※1 須田剛一

1968年生まれ。株式会社グラスホッパー・マニファクチュアのCEO。ゲームデザイナー、ゲームディレクター、シナリオライター。「トワイライトシンドローム」シリーズや『Killer7』などの作品を手掛けている。

※2 河野一二三

1969年生まれ。ヌードメーカー代表取締役。ゲームクリエイター、ゲームディレクター、シナリオライター。代表作に『クロックタワー』など。

※3 山岡晃

1968年生まれ。作曲家、音響監督、ゲームデザイナー。主に「サイレントヒル」シリーズの音楽制作で知られる。

※4 伊藤暢達

1972年生まれ。イラストレーター・デザイナー。「サイレントヒル」シリーズの背景やクリーチャーデザインを担当。独特のクリーチャーデザインにファンが多い。

※5 佐藤直子

「SIREN」シリーズのシナリオライター。現在は、同じく外山氏による「GRAVITY DAZE」シリーズのシナリオも手がけている。

――そんな飲み会が(笑)。

柴田氏:

あと、『ナナシ ノ ゲエム』の時田貴司さん【※】も来たことがありましたよね。ちなみに、「バイオ」の三上真司さんとは一緒に飲んだことはないです。

※時田貴司

1966年生まれ。ゲームクリエイター。スクウェア・エニックス所属。『クロノ・トリガー』のディレクションや『ファイナルファンタジーⅣ』のゲームデザインなどを手がける。近年の『ナナシ ノ ゲエム』ではエグゼクティブプロデューサーを務めた。

外山氏:

へえ、意外だなあ。まあ、三上さんはあまり外に出ない人だけど、僕はちょこちょこ会いますね。ゲーム業界のカート部の主催をやっているんですけど、そこに三上さんがふらっと顔を出して入賞して、打ち上げには顔を出さずに帰ったりとか、そういうのはあります(笑)。

――賞だけ獲って颯爽と立ち去る(笑)。でも、お二人はそういう場で、ホラーゲームについてガチンコで議論を交わされたりはするんですか?

柴田氏:

いやあ、あまりないですね。だって、そもそも外山さんはホラーゲームを作ろうと思ってないんです。「ホラーゲームを作るつもりはないのに、Jホラーの文脈に乗っちゃうんだよね」とか言うんですよ!

――なんと……いや、『サイレントヒル』とか『SIREN』が、そんなはずはない気が(笑)。

外山氏:

いや、制作時の意識としては、まず革新的なゲームや面白いゲームを作るのがコアで、そこに設定としてホラーを足しているイメージなんですよ。だって、そうするとフックになるというか、売りやすいでしょう。売れる見込みがあれば、自分がやりたいゲームデザインも入れやすいわけです(笑)。

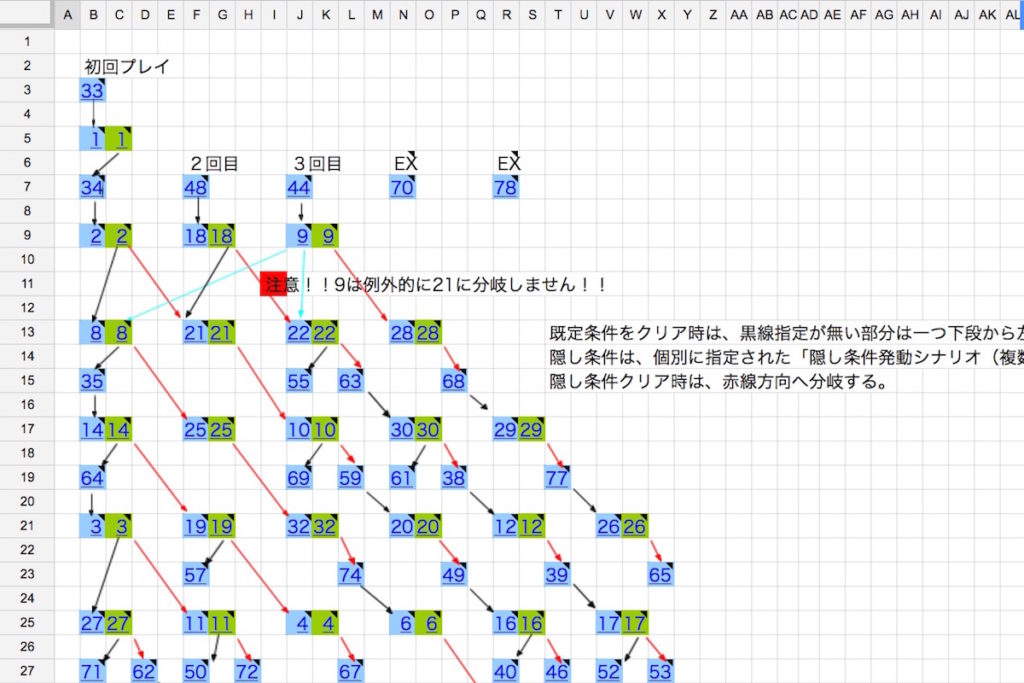

(画像をクリックするとスプレッドシートが別タブで開きます)

柴田氏:

ほら、こんな調子なんですよ。

やっぱり、私なんかは「ホラーゲームを作ろう」と思って開発しているんです。ところが、外山さんは目指すところは本当は違うのに、ああいう怖いゲームになると言う。ですから、そういう話を聞くと、「外山さんはホラーに愛されているけど、私はただ一方的にホラーコンテンツが好きで頑張っている人でしかないんだなあ」と思うわけです。

――なるほど。外山さんは“神に愛された”天然のホラー作家、柴田さんは“ホラーを愛する”理論家肌のホラー作家である、という感じなのでしょうか(笑)。

|

ホラーとは何か?

――そんな正反対のお二人にもう一つ聞いていいでしょうか。人間ってなぜホラーを楽しむんでしょうか。そもそも不快な体験を喜ぶ心理って、ちょっと異常な気もするんです。

外山氏:

うーん……いきなり漠然とした回答で申し訳ないけど、なんか気持ちいいんですよね(笑)。

――なるほど。

外山氏:

例えば、僕はネットに落ちている「怖い話」みたいなのが、もう大好きで大好きで仕方ない。あのゾワッとなる感じが、たまらないんですね。ああいうときには、どうも人間がヒトになる前の猿だった頃に必要だった機能が、本来の使い道じゃないことに使われてしまっているように思えてしまいますね。

柴田氏:

電ファミの特集で東京大学の先生が、そういう話をされていましたね。人間は「脅威」に対して、不快感を覚えると同時に、快感を覚えるのだと。

――ええ。読者に向けて手短に説明すると、どうやら人間は不快感を覚えるときに、同時に脳内で快感物質が分泌されるというんですね。進化生物学的には、脅威の対象から逃げるには、苦しみを抑制して逃げる時間を確保する必要があるから……という説明になるみたいで、しかもこのとき調教によって、どうもSMでマゾヒズムに目覚めるように、快感を不快感よりも上回らせていけるみたいなんですね。

外山氏:

まあ、僕も何かの間違いでそうなっちゃったのかもしれないけど、明らかに快感なんですね。なぜホラーが楽しくない人がいるのかが分からないくらいですもん(笑)。

柴田氏:

外山さんのは一つの考えだと思うのですが、私はちょっと違うことも思います。

私は非リア充なんで、ついこんなことを考えてしまうのですが……人間はどん底にいる酷い精神状態のとき、もっと酷い状態のものに触れることで、やっと呼吸できるようなところがあるんです。楽しいリア充はより楽しいことを求めるのでしょう。でも、辛く苦しい精神状態のとき、人間はより激しい苦しみの世界を知ったり作品に傷つけられることで、何か心に初めて安寧を得るようなところも確かにあります。

実際、ホラーファンにはホラーに救済を求めている人も結構いると思うんです。私自身、トラウマになるようなゲームを作り続けている理由に、それは一つあるんです。

外山氏:

確かに、そうかもしれない。僕はホラー作品の一つ顕著な特徴として、「寓話性」の高さというのがあると思っていて……。

――イソップ物語やおとぎ話みたいな、寓話の特徴がホラーにはあるということですか?

|

外山氏:

ええ、ホラーというのは、どういうわけか必然性のような論理が支配しているんですね。

だって、嫌な奴はやっぱり悲惨な結末に至るし、助かってほしい人は助かるでしょう。これはおとぎ話の世界に似ていて、だからこそ寓話を読んだときの、どこか教訓めいた腑に落ちる気持ちが、ホラーを見終えたときにはある気がします。表現こそ寓話より複雑ですが、人間のとても単純な「願望」が根っこにあるというか……まあ、ひとまず日常のストレス解消にはなってますよね。

柴田氏:

要は、エッチなことをしているカップルは、ジェイソン【※】に斧で切りつけられるって話ですか(笑)。

※ジェイソン

ホラー映画『13日の金曜日』シリーズに登場する架空の人物。定番のシーンとして、劇中で男女がエッチなムードになってくると、ジェイソンが殺しにやってくるというのがある。

一同:

(笑)

――ただ、そういう寓話に通じる「因果」の物語とは別に、ホラーのジャンルには「不条理」としてのホラーもありますよね。日本のホラー映画にありがちな気がするんですけど、すっごく理不尽に嫌な目に遭うような……。

外山氏:

ただ、因果関係が全くないのって珍しくないですかね。本当にないとデヴィッド・リンチ【※】の映画みたいになっちゃう。いや、でも『呪怨』とかは、別にあの家に住んだ人は何も悪いことしてないな……。

じゃあ、あれは不運な人は酷い目に遭うんだよ、という寓話性があると言うことで……(笑)!

※デヴィット・リンチ

1946年生まれ。アメリカの映画監督、脚本家、プロデューサー、ミュージシャン、アーティスト、俳優。シュールレアリズムの手法を好み、観客を突き放すほどの幻想的な展開の『イレイザーヘッド』や『マルホランド・ドライブ』などで、熱狂的なファンを世界中に持つ。代表作に最近、続編の製作が発表された、TVドラマシリーズ『ツイン・ピークス』がある。

――ちょ……そんな(笑)。

外山氏:

ふふふ。でもね、ホラーの本質として、ギャグみたいなところも確かにあるんですよ。

だって、タブーや穢れのような、日常の中で口に出してはいけないような抑圧されたことを、わざわざ持ち出してくることで「解放感」に転化しているわけですから。そこは笑いに似ていますよね。小学生が「うんこ、うんこ!」と言って、喜んでいるような快楽は確実にあります。

――確かに、スプラッター映画でコミカルな展開というのは、実は定番な気がします。笑いと恐怖の相性は実は良い、と。

外山氏:

ええ。だって現実に起きた事件で悲惨な死に方をした人を笑ったら、やっぱり社会の中でマトモな扱いは受けないですよね。ところが、フィクションの中でなら、グシャグシャの死体を出して、ギャーとやっても許される。その辺は、まさに小学生の「うんこ、うんこ!」みたいなノリはあるんですよ。

柴田氏:

ただ、また非リアなことを言うと(笑)、僕は、さっき言った精神的に苦しんでいる人たちは、タブーや穢れに“美しいもの”として触れたい想いがある気がするんですね。やはり「うんこ、うんこ!」のような生々しさを脱臭した感じがないと、心が落ち着けないと言いますか。

その点で、零シリーズの幽霊というのはそんなに血も出ないし、あまり穢れて出てこないんですよ……しかも、「死」というのは、人間が不快を快楽とする生き物だとすれば、究極の快楽とも言えるわけで。それが記憶が曖昧になる疑似体験として現れるというのは、大変に綺麗な理想郷なのではないかと思います。

――確かに、幽霊譚にしても、吸血鬼やゾンビにしても、エイリアンやマッドサイエンティストにしても、「死」の要素が全く登場しないホラーというのは、なかなかない気もします。

柴田氏:

人間は「死」のギリギリの瀬戸際に行くと、やっぱり「死にたくない」と叫びたくなるし、色々な「最後の感情」が湧いてくるんですよ。これは「私の考えるホラー」にとって非常に大事な観点ですね。ただ、この辺は人によって回答が結構違うものになってくると思います。

|

ホラーゲームとは何か?

――もう一つ、お二人のゲームの話に入る前に聞きたいのが、ゲームとしての「ホラー」を考えるときのポイントなんです。ゲームならではのホラー表現というのは、あるんでしょうか。

外山氏:

3D以降のゲームは空間の表現に優れているので、「その場にいるだけでホラーになる」というのは、あると思いますよ。

――確かに、初代「バイオ」は3D空間の表現とともに登場してきましたね。実は、『弟切草』【※】などの先駆はあれど、本格的にホラーゲームが登場してきたのは、 PlayStationの発売以降でした。

※『弟切草』

1992年にチュンソフトより発売されたゲームソフト。サウンドノベルというジャンルを初めて確立した作品とされる。また、「バイオ」以前のコンシューマーにおける、ホラーゲームの先駆的作品の一つでもある。

外山氏:

他のメディアのホラーというのは、ストーリーの流れによるお膳立てが必要なんですよ。小説の文字だけで、「この場にいること」それ自体の恐怖を表現するのは困難だし、映画も時間軸のある表現だから、どうしても物語が必要になる。

ただ、近代になるほどに、小説、漫画、映画と「場の体験」としての表現が進化しているのも事実で、ゲームによってついに「空間の恐怖」がそのまま味わえるようになったんです。特に3Dになったのは大きくて、文脈越しに恐怖を表現せずにダイレクトに体験できるから、『Minecraft』【※】のワンシーンですら怖さを覚えられるわけですよ(笑)。

※『Minecraft』

2011年にリリースされた、Notch(マルクス・ペルソン)とその会社(Mojang AB) の社員が開発したサンドボックスゲーム。ブロックを空中や地面に配置し、自由にモノや建造物を作ることができる。ゲーム好きの大人のみならず、その人気は中高生など世界中の子供にも波及。ゲーム実況やMODとの相性も良く、ゲームの遊び方の最先端を開拓している、現代の重要作品。

――その意味では、VRはそういう進化の先を提示するものなんじゃないでしょうか。

柴田氏:

ええ。今度は、もうゾンビとの戦闘なんかが起きなくても、本当にただ「怖いところを歩くだけ」で、ホラーゲームが成立するでしょうね。

VRについては、私も期待しているんですよ。何せVR ZONE【※】なんかに行くと、先端恐怖症や高所恐怖症のような、これまでのメディアでは表現しづらかった体験が、ホラーゲームになっているんです。あれは小説や映画では表現しづらいんですよ。

※VR ZONE

お台場ダイバーシティにある、バンダイナムコによる期間限定の「仮想現実エンターテインメントコンテンツの実験施設」。2016年4月15日から10月10日までの期間、VRを使った様々なエンターテイメントが体験できる。

画像はVR ZONE Project i Can公式サイトより

――まさに「文脈」以前のところにある、感覚の「原理」的な部分での恐怖ですね。ちなみに、外山さんがホラーゲームで「ゲームならでは」の恐怖を初めて覚えたのは、どんな作品ですか?

外山氏:

疑似空間ではないゲームとして、私自身のプレイヤー体験で強烈だったのは、やはり『弟切草』でしたね。それはなんか……こう“底が見えない”恐怖とでも言えばいいんですかね。

――底が見えない?

外山氏:

映画や小説のように、「ここからここまでで終わりですよ」とパッケージされていない、もう無限に続いていく恐怖がありますよね。

柴田氏:

ホルヘ・ルイス・ボルヘス【※1】の『砂の本』に、本をめくって閉じて、もう一回めくると違うことが書いてあるという、無限に内容がある本の話があるじゃないですか。自分は『弟切草』に、それを思い出すんですよ。あの作品はシーンのつながりがランダム生成だから、全てを見終えることができないでしょう。まさにそれを実現してしまったゲームだな……と。

『弟切草』って、実のところ屋敷に入ったら双子の女の子がいて、そこから最後の時系列まで大体1時間くらいで辿れるんです。ただ、毎回それが変わっていくので、その合間に起きていることが想像される。

『SIREN』でも、いま「視界ジャック」【※2】で釘を打っている屍人の主観視点が見れるんですが、その男の背後では何が起きているのか……なんて考え出すと、その点と点の隙間に思いが巡らされるんです。あれは実に魅力的ですよね。

※1 ホルヘ・ルイス・ボルヘス

1899年生まれ。アルゼンチン出身の作家、小説家、詩人。膨大な数の読書体験にもとづく独特の哲学から繰り出されるエッセイや物語が、20世紀後半のポストモダン文学のみならず、世界中の様々なジャンルの作家に影響を与えた。代表作に『伝奇集』『エル・アレフ』など。1986年に没した。

※画像はPS2ゲームアーカイブス版『SIREN』(プレイステーションオフィシャルサイトより)

――その「底知れなさ」というキーワードは素晴らしいですよね。どこまで行っても正体がつかめない、整理できないものの怖さというのは、確かに『弟切草』というゲームの怖さの本質を表していると思うし、他の小説や漫画や映画のような一直線のストーリーテリングでは生まれない恐怖ですよね。

柴田氏:

そもそも、恐怖体験において「全てが見えないので想像する」というのは、非常に重要なんです。

例えば、私はよく人生で一番怖かった映画は『リング』だと言うんです。でも、それは『リング』を当時見なかったからなんですよ。

――え、どういうことですか?

柴田氏:

つまりですね、会社の先輩が、「すごい怖い映画があるから観に行こうぜ」と言うので、頭の中でどんなに怖いのか妄想を膨らませながら待ち合わせたのに、当の先輩が直前にビビって別の映画を見に行くハメになったんですよ。

その晩、私が見た夢は、それまでの人生で見た夢で最も恐ろしいものでした。見ていないだけに、「すごく怖いもの」への想像が膨らんでしまったんです。

外山氏:

ホラー映画って見に行ってみると、「なんだよ、ちゃんと普通に映画じゃん」となっちゃうのはあるよね。ちゃんとストーリーあるじゃん、みたいな(笑)。実際、自分も子供時代に一番怖かったのは映画『HOUSE』【※】の広告展開で、あのCMのビジュアルとかに凄く影響を受けてるんだけど、実際に映画は観ていないんです。

※『HOUSE』

1977年公開の大林宣彦監督による日本映画。元祖Jホラー作品と評されることもある、ファンタジータッチのホラー・コメディ作品。大林監督の劇場映画監督デビュー作品でもある。

柴田氏:

そう、見えてしまうと怖くなくなってしまうんです。

|