第一次世界大戦直後の1920年代、多脚戦車と歩兵が闊歩する泥臭い戦場を描く、架空戦記モノ……。そんなロマンあふれるテーマをこれでもかと盛り込んだストラテジーゲーム『Iron Harvest』。

開発資金を募るクラウドファンディングが2018年3月14日からKickstarterにて開始されており、初期目標額である46万7000ドルを2日間で達成。最終的には1万6607人から129万8726ドル、日本円にしておよそ1億4000万円近くを集めることに成功した。日本でもゲームメディアが報じていたほか、SNS上で話題になるなど、国内外でその独特のディティールが注目を集めている。

話題の『Iron Harvest』だが、ポーランドのアーティストJakub Rozalski氏が連作しているアートワークを軸に創作された「World of 1920+」(以下、「1920+」)をベースとしているのはご存知だろうか。

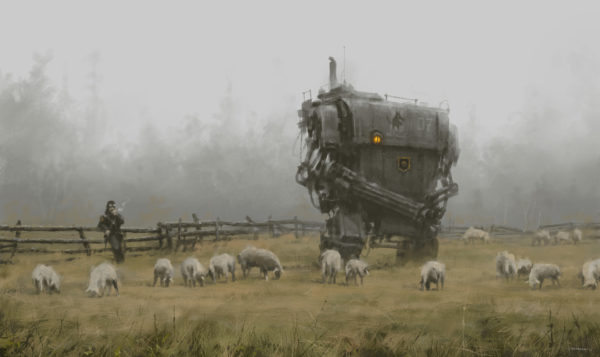

「1920+」の世界では、第一次世界大戦後に当たる20世紀初頭を舞台にifの歴史が紡がれており、産業革命後のまだまだ牧歌的な空気の中で、「メック」(Mech)と呼ばれる歩行戦車が闊歩する情景が広がっている。

農業を中心とした牧歌的な「人の営み」、現実世界とは異なる発展を急速に遂げる「技術」、軍人や武器によって暗示される「戦争」、そして超兵器として描かれる「メック」。

これらが「1920+」の軸となるモチーフだ。これらの要素が絡み合うことによって、「1920+」では、第一次世界大戦後のどこか見たことがあるような情景を描いているにもかかわらず、幻想的な世界を形成している。

「1920+」の象徴でもある「メック」は、第一次世界大戦に生まれた戦車のように各国が開発・研究したというよりも、実はオーパーツ的に授けられたものだとされている。

ほかの作品に例えるならば、技術的なブラックボックスが存在しているにもかかわらず活用し、動作させているという点で、『∀ガンダム』や『風の谷のナウシカ』の“巨神兵”に近いかもしれない(これらが過去からの遺物であるのに対し、「メック」は後述するように、どこから来たものなのかがわからないという違いはある)。

「1920+」の架空の東欧の世界では、「ファクトリー(Factory)」という名の謎の資本主義国家が存在し、オーバーテクノロジーじみた機構を持つメックを各国へ供給していた。だが、同国は突然の鎖国を宣言。今までこの国家から伝わる文化や技術の恩恵にあずかっていた各国は、自国の繁栄と栄誉のために、ファクトリーへ接触を図ろうとする。

「ファクトリー」とはいったい何なのか? どうして「メック」を供給していたのか? 「メック」が与えられたことで各国はどのような技術発展を遂げたのか? これらの謎についてはヒントが出されているものの、Jakub氏から明確な答えは明らかにされていない。

このように「1920+」は、ただ「むせる」とか「しぶい」と感じ入るだけの作品ではなく、原典がアートワークだけであるがゆえに深い考察を招く作品でもあるのだ。

(画像はStonemaier Games | Art Galleryより)

また「1920+」の世界は現実世界の史実を根本に敷いており、現実との関係性に思いを馳せるのも楽しい。「ザクセン帝国」(Saxony Empire)、「ポラニア共和国」(Polania Republic)、「ロスヴィエト連邦」(Rusviet)といった国家は、名前から現実世界の実際に存在する国家を想像させる。

極東には「トガワ幕府」(Togawa)という国家も存在するので、日本人もニヤリとするだろう。こちらはサムライが住まい、水田の生活がいまだに続いているという文明開化前の世界観だ。

(画像はStonemaier Games | Art Galleryより)

Jakub氏の公式サイトでは「1920+」を題材にしたアートワークが販売されており、さらに今回の『Iron Harvest』を筆頭に、同じ世界観を題材としたゲーム化プロジェクトが複数展開されている。

たとえば2016年にリリースされたボードゲーム『Scythe』(日本語版では『大鎌戦役』とも)もそのひとつ。タイトルにもある「Scythe」とは鎌のこと。鎌は武器としても農具としても使われている道具であり、人の営みも戦争も同時に描く「1920+」の一面を同作は切り抜いている。

『Scythe』もKickstarterにて開発資金181万ドルを集めており、デジタルやアナログといった表現方法の枠を超えて、世界観が強く愛されているのがわかる。

(画像はStonemaier Games | Art Galleryより)

『Scythe』から知ることができる世界設定もあるなど、「1920+」はさまざまな作品形態によって提供される情報の断片から世界が成り立ち、プレイヤーに考察させるという構造を持つ存在となりつつある。

しかしその世界観を一手に構築するのは、やはり「1920+」を創り出したJalub氏だ。実際に『Scythe』を開発したボードゲームデザイナーJamey Stegmaier氏に話をうかがってみると、同作の世界観に関してはJakub氏の創り出したものにまったく手は触れず、自身はゲームデザインに集中したという。

「1920+」の世界はどのように作り上げられたのだろうか。世界の考察の手助けを求め、編集部は原作者のJakub氏に手短ではあるが話を聞いてみた。

──『Iron Harvest』や『Scythe』は、「ファクトリー」および「メック」という存在のおかげで、現実の歴史とは大きく異なる不思議で魅力的な世界観になっています。あの技術の発達や発見は、人々に何をもたらすのでしょうか?

Jakub氏:

「1920+」の世界は並行世界となっていて、ifの歴史をたどった20世紀初頭のヨーロッパがベースとなっています。伝統の保守と近代化が衝突しており、世界には依然として発見されていない地域と秘境が地図上にちりばめられている。そんな時代です。

産業革命時代には、人類は鉄鋼やエンジンのような新技術に魅了され、産業はこれまでにないスケールで発展しています。また鋼鉄の歩行マシンの研究と試行がスタートしている。もちろん、これらはすべて政府、将軍、強力な武器産業によって推進されています。

さまざまな大きさや形の歩行マシンが日常生活に侵入し、戦場を支配し始めます。 現実の20世紀初めのヨーロッパと世界のように、「1920+」の世界は、コントラスト、多様性、謎、未踏の場所で満ち溢れています。この世界では、環境と調和した伝統的な生活様式は、技術、強力な機械、重工業によって徐々に変わっていきます。

ただし、「1920+」の世界には宇宙人や魔法といった要素はありません。

──史実の19世紀では、日本は倒幕によって幕府が権力を失い、明治新政府という議会制度に移行しました。

「1920+」と『Scythe』に登場する日本(Togawa)については、わかりやすく「日本といえばサムライ」ということでこういったデザインを採用されたのですか? それともifの歴史(明治維新が起こらず、幕府制度の続行)を想定したデザインをされたのか、どちらでしょうか?

Jakub氏:

「1920+」の世界の日本はもうひとつの歴史をたどっており、 トガワ幕府と侍がまだ生存しています。 私は日本の歴史の中でこの時期が大好きで、サムライには幼少時からぞっこんでした。

(画像はArtStation | Jakub Rozalskiより)

アーティストとして、視覚的にも美学的にも非常に魅力的です。 そこで私は、サムライと幕府が20世紀まで生き残った日本のビジョンを作り出すことにしました。

──「メック」のコンセプトについて、影響を受けた作品はありますか?

Jakub氏:

直接的というよりはあくまで間接的なものですが、いくつかの作品から影響は受けていますね。『スター・ウォーズ』での“ホスの戦い”、第一次世界大戦で活躍した元祖の戦車に、スタジオ・ジブリの素晴らしいアニメーション、ジュール・ヴェルヌの小説、『ゴースト・イン・ザ・シェル』(Ghost in the Shell)などから着想を得ています。

「1920+」のメカは先進的でも未来的でもありません。第一次世界大戦の戦車に似て、粗悪で、巨大で、時にかなり厄介な構造物です。

(画像はWikipedia | ポーランド・ソビエト戦争より)

歴史が常に私にとって大きな情熱とインスピレーションでした。当初、「1920+」のプロジェクトは、1920年のポーランド・ソビエト戦争(1919年2月-1921年3月)に基づいていました。

この戦争とワルシャワの戦いは、多くの歴史家によって世界の歴史において、もっとも重要な戦いのひとつとみなされています。この戦争はヨーロッパの歴史を変え、赤軍とボルシェヴィキ西への侵攻を退けました。大きな労力と犠牲を要しましたが、ポーランドは独立を取り戻してからわずか2年後に達成しています。

(Image by Bundesarchiv, Bild 183-P1013-316. Licensed under the terms of CC BY-SA 3.0 de.)

興味深いことに、西洋の人々は、歴史マニアを除いて、この出来事について知っている人はほとんどいません。

騎兵隊がこのように大規模に使用され、戦場で重要な役割を果たした歴史上の最後の戦争でもありました。この事変から、私は「1920+」の世界の歴史を形作るために、より多くのテーマや紛争と英雄の登場人物を付加しました。

──ありがとうございました。「1920+」の世界がさらに深まっていくことを願っています。

アートが広げるゲームアイデア

コンセプトアートというものがゲーム開発において重要であることは言うまでもない。ただアートがまずあり、そこから着想を経て『Iron Harvest』や『Scythe』といった複数ジャンルのゲームへと発展していったという点で、「1920+」はひときわ異彩を放っていると言えるだろう。

『Iron Harvest』のリリース時期は2019年12月に想定されている。なおオフィシャルサイトは日本語にも対応しているようだ。一方でボードゲーム『Scythe』は日本語版が2017年12月にリリース済みで、3月28日に再販済み。またデジタルゲーム版も発売予定となっている。

我々日本人にもどこか馴染みのある雰囲気を持つこれらの作品に興味がある読者は、ぜひ「1920+」の世界へと足を踏み入れてほしい。