ホラーゲーム総力特集も最終ターン。特集の軸のひとつとして据えたこの徹底レビューは、さまざまなゲーム有識者にその知見を書き記してもらう企画です。

これまで3回にわたって幅広くホラーゲームを語ってもらった自称“洋ゲー冒険家”マスク・ド・UH氏による最後の寄稿では、『零』シリーズをはじめとする、Jホラーゲームの独自性と、Jホラームーブメントの源流についてが語られています。

心霊的・観念的な東洋、フィジカルな西洋

これまで、ゾンビ映画やSFホラーなどさまざまなジャンルをテーマに、海外そして日本のホラーゲームタイトルを取り上げてきたが、今回は視点を大きく変え、日本独自の恐怖の感覚を言葉にしつつ、海外の恐怖の演出との違いを考え、そのカルチャーのギャップが反映されたさまざまなタイトルについて考察を試みたい。

ここでまず前提として語っておきたいのは、日本と海外(ここではおもに北米)では、文化的背景や宗教観の違いから、恐怖に対する感覚に非常に大きな相違があるという事実だ。

ごく一般的に、日本人が感じる「怖い」という感覚は、いわゆる“心霊”的要素が大半を占めるのに比べ、北米の「怖い」という感覚は、大ナタやチェーンソーを振り回すシリアルキラーのように、極めて肉体的で現実的な恐怖として受け止められている。「死人が蘇る」という言葉から思い起こすものも、日本なら幽霊が就寝中の枕元に立ち恨み言を述べるイメージだが、北米であれば墓場に土葬された死体がゾンビとなって文字どおり歩き出すものとなる。さまざまなホラーコンテンツを観ていれば、この違いは解るだろう。

だが近年では、その感覚の違いが次第にボーダレス化しているのも、また事実。そのキッカケとなったのは、恐らくはM・ナイト・シャマラン監督による映画『シックス・センス』(2000年)あたりからではないかと筆者は考える。

M・ナイト・シャラマン監督の出世作。1999年公開。映画本編冒頭に“話の秘密をバラすな”的な前置きがあるほどの、見事にネタバレ厳禁な作品に仕上がっている。

(C)Buena Vista Home Entertainment, Inc. and Spyglass Entertainment Group, LP.

この世に思いを残して死んだ人々の魂が見える、特別な霊感=第六感(シックス・センス)を持つ少年と、心理カウンセラーを営む中年医師との交流を描いたこの映画は、じつに日本的なスタイルとも言える幽霊、亡霊譚であるにも関わらず、欧米文化圏で大ヒットを記録した。このヒットは、それまで定番だった殺人鬼やゾンビによるエクストリームな描写が引き起こす恐怖が、すでに観客に飽きられていたことが背景のひとつとして挙げられる。このヒットを受け、俄然、心霊的、観念的な恐怖が注目を浴びることになる。そこで俎上に載せられたのが、日本から発信された湿度の高い恐怖映画群、すなわち“Jホラー”だったのではないだろうか。映画『リング』のオリジナルが1998年、ハリウッドリメイクが2002年。時期を考慮すると合致する。

そのような経緯を鑑みつつ、これまでの日本のホラーゲームを北米と比較しながら見渡すと、恐怖に対する感覚が映画以上に大きな相違を生んでいることに気づく。たとえば『アリス・イン・ナイトメア』が発売された2000年には『稲川淳二 真夜中のタクシー』が登場しているように。これは極端な例だが、そのギャップは20年以上前から近年に至るまで途切れることなく続いていたのだ。

(左)『アリス・イン・ナイトメア』 (c)2000 Electronic Arts Inc. All Rights Reserved. Portions(c) 2000 Rogue Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(右)『稲川淳二 真夜中のタクシー』 (c)2000 架空 (c)2000 VISIT

だが、ここへ来て次第に融合が果たされ、新たな恐怖のスタイルが産み出されつつある。それがもっとも顕著に現れているのが、『パシフィック・リム』などで著名な映画監督ギレルモ・デル・トロと、ご存知小島秀夫監督がタッグを組んで送り出した『P.T.』ではないかと筆者は考える。その噂を聞きつけ、初めて『P.T.』をプレイしたとき、欧米由来のリアリティと、日本由来の直接的でない恐怖がまさに合体した、強烈に新しいホラーゲームの登場を実感した。実感したと同時に、これまでにリリースされた日本独特の恐怖感をテーマにした、国産ホラーゲームにも見落としていた魅力があるはずだと思いを新たにした。それが本稿執筆の直接の動機にもなっている。

このような現況を踏まえつつ、国産ホラーゲームによる海外ホラーゲームへの影響とカルチャー・ギャップについて、タイトルバイで考えてみようと思う。

信仰心や歴史の上に成立する、湿度の高い怖さ~『零』シリーズ

日本独自……とまでは言わないが、世界規模で見ても日本は図抜けて“心霊写真”が好きな国であることは間違いない。PCやスマートフォンが普及した近年では、心霊写真より心霊動画のほうがお盛んな状況ではあるものの、1970年代のブーム以降、これまでに刊行された専門書籍や毎夏恒例のオカルト番組、心霊写真や動画を特集した映像作品の多さは群を抜いている。また心霊写真がそこまで深くカルチャーに食い込んでいるだけに、当然ながらそれを題材にしたゲームも制作される。そう、日本を感じさせるホラーゲームの最たる存在であり、世にも奇妙で恐ろしい心霊写真アクションゲーム『零 ~zero~』ならびにそのシリーズだ。

2001年の1作目リリース以来、続編が制作され続けている『零』シリーズは、写真を撮影することでエネミー(この場合は怨霊)を撃退するというゲームデザインがとにかく独創的。登場する人物、舞台の設定、各種のアイテム、物語の背景などすべてが純和風にして純国産。語りが中心の怪談ゲームならいざ知らず、これだけ湿度感たっぷりに味付けされたオリジナリティあふれる純日本的な恐怖は、ほかに類を見ない。

前述のとおり、写真を撮ることで怨霊を撃退、成仏させるのが目的のゲームで、ここで活躍するのが“射影機”と呼ばれるカメラのような武器だ。射影機を銃に、フィルムを弾に見立て、ナイスアングルの撮影で大ダメージを与えるという着想は、恐怖の対象に怖いながらも向き合わなければならないダブルバインドをプレイヤーに強制するという大変に秀逸なもの。射影機を向けたアングルによって敵が出現したりしなかったりと、いわゆる「志村!うしろうしろ!」状態を引き起こす。これが初期の『バイオハザード』のような固定された画角と閉じられた空間の移動によるステージ構成と相まって、高い次元での恐怖を煽ることに成功しているのだ。

こうした日本人の好みを思慮し尽くしたゲームが、はたして海外では受け入れられるのかと心配になるが、実際には『Fatal Frame』というタイトルで見事にローカライズされ、好評を博しているのだから、(海外にもいるなら)地縛霊もビックリだ。しかも初代XBOX版は流通数が少なかったためか、現状は中古がかなりの高プレミア価格で取り引きされていたりする。

海外でもこれだけ好評な背景には、もちろん先行してJホラーが受容されたという下地があるだろう。だがそれに加え、じつは心霊写真というジャンル自体はヨーロッパにもともとあることも無視できない。とくにイギリスでは、第一次大戦前後のウィリアム・ホープなど心霊写真家を名乗る者もおり、昔から非業の死を遂げた貴族の亡霊や、火事で焼け死んだ少女、呪われた牧師の霊が大量に撮影される教会などが有名となっている。北米と違い、イギリスでは鑑定作業や心霊写真撮影ツアーなどが盛んに行われていることも興味深く、長い歴史の積み重ねが、そこに積もる人の思い=幽霊の存在を肯定し、観念的なものをリアルに捉えさせる背景となっているのではないかと考えられる。

逆に宗教とまでは行かずとも自然への畏敬や信仰心が薄かったり、歴史的な背景が希薄だったりする国や地域では、『零』のようなゲームのおもしろさは理解しづらいのかもしれない。たとえば長い歴史を持っているはずの中国では、文化大革命や近代の経済改革を経て信仰心が希薄になり、いまや心霊現象や心霊スポットといった概念や感覚がまるで存在しないという。筆者が聞いたものでは、「上海に心霊スポットはあるか?」と尋ねたところ、「何それ?」と返され、「連続して死亡事故が発生したりするいわく付きのポイントのことだ」と説明すると、「早く歩道橋を作ったほうがいいね」という身も蓋もない返答をされた、という逸話がある。反面、古くからの信仰心が残るタイや台湾、そして韓国では、心霊写真や怪奇現象への探究心がそれぞれ盛んで、各地域の文化を背景に持つホラー映画が数多く制作され、Jホラーの作品群も受け入れられている。

その観点から考えると『零』シリーズは、非合理で湿度の高いアジア特有の霊に対する観念が、高い技術で具現化された、オリエントを代表するホラーゲームと言えるし、洋の東西を問わず実際に好セールスを記録していることが、その仮説を証明しているだろう。

蛇足なのは重々承知だが、心霊写真のゲームといえば『バイトヘル2000』(PSP・2005年)に収録されているミニゲーム『心霊写真鑑定人2』も忘れてはならない。これは初代プレイステーションのタイトルとして、電気グルーヴがプロデュースした『グルーヴ地獄V』(プレイステーション・1998年)に収録されていた作品の続編だが、その完成度の高さ(ふざけた合成写真を適当に鑑定するだけでゲーム性皆無。そこがイイ)と、くだらなさ加減の絶妙さは、『零』が確立した心霊写真ゲームというジャンルの末席に加えておきたいところだ。

『バイトヘル2000』より“心霊写真鑑定人2”

(c)2005 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

土着的恐怖や生理的嫌悪感との戦い~『SIREN』シリーズ

純国産ホラーゲームの中でも異色の存在である『SIREN』(プレイステーション2・2003年)は、横溝正史の書くような、日本の土着的な恐怖を直接的に描きながら、海外市場においても高評価を受けた稀有なタイトルだ。

ひなびた不気味な村に漂う雰囲気と、見るからに不快で、心理的にも生理的にも厭な感じが全開かつ不死身という厄介極まりない敵キャラクター“屍人”の存在が白眉な本作。プレイ難度の高さやシナリオ構造の複雑さもさることながら、“視界ジャック”という独特なゲームデザインによって、『バイオハザード』や『クロックタワー』など、それまでのホラーゲームとはまったく感触の違うホラーゲームに仕上がっていた。

(c) 2004 Sony Interactive Entertainment Inc.

『SIREN』のゲーム内に登場する、アーカイブと呼ばれるさまざまなアイテムは、言ってみれば日本古来の濃いサブカルチャーそのものであり、キャラクターの設定から地域背景に至るまで、おいそれと海外では受け入れられないようなネタばかり。だがこの作品が海外で受容されたその根底には、日本のみならず海外にも存在する“サバービア(都市郊外)における理解を拒む恐怖”=いわゆる“田舎ホラー”が脈々と流れているのではないだろうか。

具体的には、都市部から隔絶された郊外には、人智を超えた何かが潜んでいるという恐怖観であり、古くは『悪魔のいけにえ』【※1】や『サランドラ』【※2】、近年では『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』【※3】などの海外のホラー映画でも取り上げられてきたテーマだ。日本では『八つ墓村』【※4】や“杉沢村伝説” 【※5】あたりが有名だが、要するに「閉塞した田舎は怖い」という感覚が世界共通であることを『SIREN』は証明している。常識と思っていた都会のルールが通用しない場で、人々の不気味な言動や、呪術感覚あふれるアイテムなどが生理的不快感や嫌悪感を増幅していく田舎ホラーの手法は、『SIREN』でも遺憾なく発揮されており、プレイヤーの気分をドン底に突き落としてくれる。その完成度の高さは、早くからJホラーの可能性に注目していたサム・ライミ率いるゴーストハウス・ピクチャーズが映画化権を取得していた事実からも垣間見えるが、実際に映画化まで至らなかったのは残念である。

※1『悪魔のいけにえ』……1975年日本公開。テキサスを舞台に、若い男女のグループが、チェーンソーを抱えた殺人鬼レザーフェイスに襲われていくさまを描いた作品。その生々しくショッキングな描写が多くのフォロワーを生み出した。

※2『サランドラ』……アメリカ1977年、日本1984年公開のホラー映画。砂漠で立ち往生した一家が土地の因縁から奇形となった一族に襲われるというストーリー。“戦慄のジョギリ・ショック”という宣伝惹句が、騙された思い出として往時のホラーファンの胸をキュッと締めつける。

※3『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』……1999年公開の作品。魔女の伝説が残る郊外の森に立ち入ってドキュメンタリー映像の撮影をしていた学生たちが消息を絶ち、残されていたビデオを公開する、というモキュメンタリーの手法が採られている。超低予算で大ヒットを飛ばしたことも話題となった。ここへ来て、正当な続編『ブレア・ウィッチ』の2016年12月公開が明かされている。

※4『八つ墓村』……横溝正史による小説とその映像化作品。映画化は3度なされているが、ここでは1977年公開の野村芳太郎監督映画をおもに指している。岡山県の山村をめぐる連続殺人事件に主人公が巻き込まれていくストーリー。主演はショーケン。金田一耕助役は渥美清!

※5“杉沢村伝説” ……かつて青森県にあったとされる山村をめぐる都市伝説。村民全員が殺され、その犯人もまた自殺。以降、立ち入ってはならないとされる伝説の村の話が2000年前後からネット上で話題となり、テレビ、ビデオ、雑誌、コミックなどさまざまな形で題材とされた。近年、映画化もなされている。

あまりの身近さが恐怖の手触りを増幅する~『トワイライトシンドローム』シリーズ

日本独特のホラー文化といえば、やはり学校を舞台にしたホラーコンテンツの存在に触れない訳にはいかないだろう。筆者の知るかぎり、深夜の共用トイレに小さな女の子が出現して恐怖におののくような内容の作品は、海外ホラーには見当たらない。そんな事態が発生したら、屈強な警備員がスタンガン片手に“Freeeeeze!”と怒鳴りながら飛んで来るのがアメリカンスクール。そもそも設定が成り立たないと思われる。しかしながら、アメリカほど多様化されておらず、学校生活が人々の共通の体験となる戦後日本においては、“学校の怪談”はジャンルとして確立されている。

この学校の怪談ブームの源流をたどると、ポプラ社から1990年代前半に刊行されていた“学校の怪談”シリーズの児童書にたどり着く。これが子どもたちのあいだで人気となり、普遍名詞であったがためか、講談社など他の出版社からも類似の傾向の書籍が重ねて出版されていき、ブームを底上げしていく。同時期の週刊少年ジャンプにはブームに乗ったように、学校で起こる怪異に少しのエロティシズムをまぶして描いた『地獄先生ぬ~べ~』が掲載され、当然のごとく大ヒット。1995年には、その名も『学校の怪談』という映画シリーズが東宝から登場し、ほぼ年1本のペースで4作が作られていく。

これら学校で起きる怪異譚の中でもとりわけ1990年代の後半に語られたのが、“トイレの花子さん”だ。これはある意味、学校の怪談ブームのシンボルとなり、単独でゲーム化もされていく。このように学校の怪談や学生をモチーフにしたホラーゲームは、とにかく初代プレイステーションに多く見られる。『逆転裁判』でおなじみの巧舟氏が手掛けた『学校のコワイうわさ 花子さんがきた!!』(1995年)、後に『四八(仮)』を作るバンプレスト&飯島多紀哉氏による『学校であった怖い話S』(1996年)、学園祭の前夜に起きた怪異を語る『・・・いる!』(1998年)、後味の悪さがしばしば語られる『厄 友情談義』(1996年)と『厄痛 呪いのゲーム』(1997年)のシリーズなどなど……。セーラー服の黒魔術師ヒロイン、黒井ミサを吉野公佳が演じた映画『エコエコアザラク』がゲーム化されたのもこの時期(1995年)だ。

『厄』シリーズなど単体でひと原稿書き上げられるシロモノであるが、それはまた別の機会に。

(左)『厄 友情談義』 (c)1995 IDEA FACTORY

(右)『厄痛 呪いのゲーム』 (c)1997 IDEA FACTORY

そしてこの時期の学校の怪談的なタイトルの中で、ひときわ傑作との呼び声が高いのが『トワイライトシンドローム』だろう。このタイトルは、いまはなきヒューマンから2作、スパイクから2作、トータルで4作が発売されており、アドベンチャーゲームながら横スクロールという特殊な体裁をしているのが特徴だ。

前後編の関係に当たる1作目『探索編』、2作目『究明編』(プレイステーション・どちらも1996年)は、心霊現象の噂を聞きつけた女子高生3人が、学校や街の噂のスポットを探索し、事の真相を解き明かそうとする物語。ゲームの想定ターゲットである中高生たちに身近な学校の音楽室、図書室、通学路上の公園、電車などを舞台にくり広げられる怪談話は、主人公たちのリアルなセリフ回しや効果的に挿入される立体音響と相まって異様なリアリティを持ち、広く支持された。また、『探索編』、『究明編』の2本にのみ設けられた、主人公たちの恐怖度を表すゲージ(これが高まり過ぎると、気絶や死亡などでゲームオーバーになる)がゲームを引き締めている。

じつはこのゲームのディレクションをしているのが我らが須田剛一アニキだ。前任者から手渡され、みずからの企画でないながらも独特の感性で2本を仕上げたのち、アニキは心霊題材というよりは、より自分好みのサイコホラー色が強い『ムーンライトシンドローム』(プレイステーション・1997年)を作ったことも覚えておきたい。同じくこのタイトルには、拡散したスタッフが一部再集結し作り上げた精神的続編『夕闇通り探検隊』(プレイステーション・1999年)がある。

(左)『ムーンライトシンドローム』 (c)HUMAN 1997

(右)『夕闇通り探検隊』 (c)1999 Spike

戦えないもどかしさの無間地獄~『クロックタワー』シリーズ

ここまでは日本らしい文化的背景に充ちたタイトルを紹介してきたが、海外のスラッシャー映画への日本からの回答とも言うべきホラーゲームが存在することにも触れておかねばならない。皆さんご存知の『クロックタワー』(スーパーファミコン・1995年)だ。

監督とゲームデザインは河野一二三氏。イタリアン・ホラーの巨匠ダリオ・アルジェントの傑作ゲテモノ美少女ホラー映画『フェノミナ』をオマージュしつつ、不死身の殺人鬼シザーマンが支配する狂気の館を舞台に設定。ヒロインの移動もあえて位置指定タイプにすることでプレイヤーにもどかしさを感じさせつつ、ひたすらシザーマンから逃げ隠れることしかできないシステムを怖さに直結させたホラーゲームだ。移動を伴う純国産のホラーゲームとしては『スウィートホーム』(ファミコン・1989年)に次ぐ早さの元祖的存在であり、『フェノミナ』で主演を務めたジェニファー・コネリーをイメージした主人公もまた、この手の映画好きには堪らない仕様といえるだろう。

当時13歳のジェニファー・コネリーを蛆だらけのプールに突き落とすという、鬼才ダリオ・アルジェント監督の変態残酷美学あふれる学園美少女ホラー。1985年公開。

(c)1984 TITANUS

ちなみに、アルジェント作品に限らず、洋ゲーにおいてもスラッシャー映画を題材にしたホラーゲームは意外と少ない。古くはATARI 2600時代にリリースされた、もっとも古いホラーゲームとしてマニア筋では有名な『The Texas Chainsaw Massacre』(1982年・悪魔のいけにえ)や『Halloween』(1983年・ハロウィン)が挙げられる。ゲームとしての完成度に関しては黎明期特有の感じではあるものの、『Halloween』は主人公がベビーシッターに設定されており、包丁片手に襲いかかるブギーマンから子供たちを逃がすというゲームデザインが、『クロックタワー』に共通するサムシングを感じて止まない。逃がし損ねてブギーマンに捕まるとザックリと首を切り落とされて、簡素なドット絵でブシャーッと流血する描写はかなりショッキングである。

惨劇の現場。

『Halloween』 (c)1983 Wizard Video GamesTM All Rights Reserved.

シリーズの中でも『クロックタワー3』(プレイステーション2・2002年)は正式なナンバリングタイトルでありながら、カプコンが権利を引き継いだこともあり、河野一二三氏らオリジナルのスタッフが関わっていない。だが、演出を担当したのが筆者の敬愛する深作欣二監督であり、深作作品としては正式に、映画『バトルロワイアルII 鎮魂歌』(2003年公開)に次ぐ遺作となっているため、その1点で筆者のお気に入り作品となっている。

また、オリジナルスタッフである河野氏が、“Project Scissors”と銘打って2014年から進めているタイトル『NightCry』は、『クロックタワー』20年の遺伝子を正統に継ぐホラー作品。共同制作者として『呪怨』の清水崇監督、クリーチャーのデザイナーとして『サイレントヒル』シリーズの伊藤暢達氏、アートディレクターに『FFXII』や『FFXIV』の新井清志氏、ほかにもサウンド陣にも豪華な面々を起用。Jホラーの映画とゲームの文脈がいままさに融合しようとしているのだ。期待せずにはいられない。

Jホラー世界を制す~『リング』と『呪怨』

最後にJホラー映画作品が欧米のホラーゲームシーンに与えた影響についても触れておこう。

『シックス・センス』のヒット以降、心霊要素の強いホラー映画がハリウッドで新たな鉱脈として評価されると、折からのネタ不足も手伝い、Jホラーを原作としてリメイクするムーブメントが勃発。その先陣を切ったのが、サム・ライミ主宰の制作会社ゴーストハウス・ピクチャーズであり、清水崇監督の『呪怨』がサラ・ミッシェル・ゲラー主演で『The Grudge』として映画化された。その勢いに乗ってWii専用タイトルでリリースされたのが『恐怖体験 呪怨』(2009年・洋題『JU-ON The Grudge』)だ。映画のJホラームーブメントの大きさに比べると、ビデオゲーム市場でのJホラーの存在感がもとるためか、あまり話題にならなかったのが残念な作品だ。

(c)東映ビデオ/「呪怨」制作委員会/「呪怨2」制作委員会 (c)2009 AQ INTERRACTIVE INC.

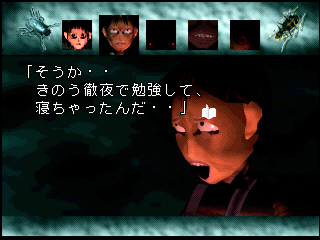

だがもっと残念なのがJホラームーブメントの火付け役となった『リング』だ。予想をはるかに超えた映画のヒットに便乗して、2000年にドリームキャスト専用タイトルとして『リング the Ring』が登場。だが、ゲームの内容が映画の設定とは無関係な『バイオ』ライクなアドベンチャーゲームに仕上がっていたため、リリース当時も大きな話題を集めることはなく、もはやゲーム化されていた事実すら忘却された感がある。

ただ『リング』に関してはひと言付け加えておきたい。『リング』の源流は、1964年(1959年説もあり)に北米で公開予定だったがオクラ入りとなった幻のホラー映画『シェラデコブレの幽霊』だ。この映画はその後1967年に日本が配給権を買い取り、全国放送としては日曜洋画劇場で一度きり放映された過去があるのみ。現在は版権の関係で鑑賞やDVD化が非常に難しい作品だが、『リング』の原作と脚本を執筆した鈴木光司氏の証言によれば、氏は幼少時に偶然にこの作品のテレビ放映を観たことに恐怖を覚え、その原体験が『リング』の草案を思い付くキッカケになったという。『シェラデコブレ』には、当時のハリウッド映画では異例といえる足のない怨霊が登場。壁やドアをすり抜けて襲いかかる描写が怖すぎたあまり、当時のプロデューサーがオクラ入りを決めたとされている。要するに「早すぎた」のだ。

世界を席捲したJホラーの源流にあるのが、じつはハリウッド製のホラー映画であり、その子孫が40年以上の時をかけて再びハリウッドを恐怖に陥れるという図式に、何か呪われた一族がたどる運命のようなものを筆者は感じた。そこから『零』のような子も生まれ、それがまた“運命を司るフレーム”として伝播し……。対象は地域で違いこそあれ、恐怖の感覚に国境はない。場所を変え、形を変えながらも、怖さの記憶だけは伝播していく。そんな構造が図らずしもJホラーによって浮かび上がったのではないか。