今回のホラーゲーム総力特集にあたり、さまざまなゲーム有識者にその知見を披露してもらいました。それがこの徹底レビューです。

初回は、週刊ファミ通やファミ通.comなどで長きにわたり海外発タイトル=洋ゲーを紹介し続けている、自称“洋ゲー冒険家”マスク・ド・UH氏による渾身のゾンビ語り。氏の有するという256の得意ジャンルから、シネマとゾンビと『バイオ』をチョイス。絡めて語ってもらいました。

過日、アメリカ・ロサンゼルスで開催された世界最大級のゲームショウE3 2016にて発表された『バイオハザード7 レジデント イービル』(以下、『バイオ7』)は、同シリーズの『4』から『6』にいたる路線から大転換。衝撃的なリニューアルによってプレイヤーたちの度肝を抜いた。

(動画は『バイオハザード7 レジデント イービル』特設サイトより)

『バイオ7』は、VR環境でのプレイを念頭に置きながら、主観視点によってビデオゲームにおけるホラー表現をさらに変えていこうという意気込みと、恐怖の本質に立ち戻ろうとする意志を明確に示している。このタイトルが今後のホラーゲームというジャンルの中で、大きな節目のひとつになることは間違いないだろう。その意味では、まさに我々は、いま変革の瞬間に立ち会っていることになる。

そこでいま一度、ホラーゲーム、とりわけ『バイオハザード』(以下、『バイオ』)に代表されるゾンビゲームというジャンルと、それが育まれた周辺文化に関する資料を掘り起こして整理してみよう。これにより“キング・オブ・ホラーゲーム”と評される『バイオ』の魅力、そしてT−ウィルスのごとく周辺に広がり、多大な影響を与えながらビデオゲーム史を牽引する屈指の巨大タイトルへと成長した過程が明らかになるはずだ。

〜『バイオ』紀元前〜 ゾンビとゲームと映画の出会い

本稿では『バイオハザード』をサバイバルホラーではなくゾンビゲームとしての視点で考察している。そのうえで“ゾンビ”という、怪物としては最弱クラスのキャラクターと、ビデオゲーム史や映画史との接点を探ることとしよう。また、ここでは『バイオ』の誕生前をホラーゲームの紀元前と仮定し、『バイオ』以後のビデオゲーム市場と、そこを取り巻くサブカルチャーから見た『バイオハザード』、そしてホラーゲームというサブジャンルの深遠なる世界についても考察を試みたい。

そこでまず大前提として語らなければならないのが、ゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロの監督作品『ゾンビ』(原題:『Dawn of the Dead』/1978年)の存在だ。『ゾンビ』はモダンホラー映画の古典的名作であるだけでなく、その中で、青白い肌でノロノロ動きながら噛み付くという独特の動き、感染やカニバリズムの恐怖、「頭を撃ち抜かないと死なない」といった現在に続くゾンビのスタイルを提唱。ゾンビのパブリックイメージは、ロメロのこの作品によって完全に定着していった。

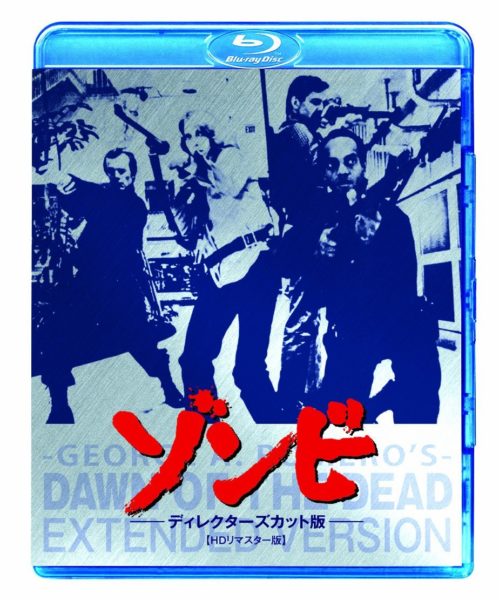

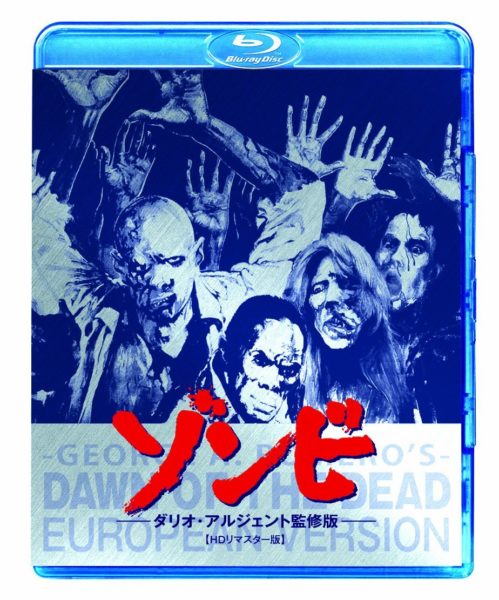

映画『ゾンビ』には公開タイミングと場所によって、さまざまなバージョンが存在する。上の左端のパッケージ画像が、ロメロがカンヌ国際映画祭のために編集した『ディレクターズ・カット版』で、モール内などの描写が長い。中央が『アメリカ劇場版公開版』。右端が『サスペリア』などで有名なダリオ・アルジェントが音楽・音響などまで監修したバージョンで、ヨーロッパなどで公開されたものだ。『ディレクターズ・カット版』と『ダリオ・アルジェント監修版』では長さに20分もの差がある。

この映画では描かれたのは、人肉を食らって無尽蔵に増えるゾンビの恐怖だけではない。物資文明への批判や、社会不安に対する政治的警鐘、そして「もっとも恐ろしいのは意志を持たない死人の群れではなく、狂気に取り憑かれた人間である」ことを暗喩的に描いている。それは前日譚ともいえる作品『Night of the Living Dead』(パイオニアから発売されていたレーザーディスクのタイトルは『生ける屍の夜』!/1965年)に始まり、現時点でのロメロの最新作である『Survival of the Dead』(2009年)まで一貫して変わらないメッセージだ。

こうして映画『ゾンビ』の登場は、以降のホラー映画というジャンルの流れを決定した。よく言われることだが、ロメロの『ゾンビ』がなければ、昨今のゾンビブームも、幾多のゾンビゲームも、テレビドラマ『ウォーキング・デッド』(2010年~)の大ヒットもあり得ない。また映画の製作者の視点で見れば、ゾンビものはじつに低予算で比較的手軽に作れるカテゴリーのひとつであるため、『ゾンビ』以降、内容はともかく描写だけがエスカレートしまくったB級ゾンビ映画がとりわけ1980年代に大量生産されるのは、極めて自然な流れだったと言える。

その1980年代には、デジタルとディスコ、スペースオペラとコンピューターに夢や希望が見出され、最新のエンターテイメントであったビデオゲームもその波に乗り、存在感を増していく。そういう意味では、ホラー/ゾンビ映画の進化期と、娯楽としてのビデオゲームの成長期はぴったり重なる。そういえば、オタク少年がコンピューターを使って悪魔と交信し、主従契約を果たしたあげく、いじめっ子を皆殺しにする映画『デビルスピーク』(1981年)などという怪作もあった。こんな時代にホラー映画やゲームは育まれていったのだ。

最古のゾンビゲームか? 『Zombie Zombie』とUbisoft

筆者が知るかぎりでもっとも古くにゾンビをテーマとしたホラーゲームは、1984年にホームPC“ZX Spectrum”のソフトとしてリリースされた『Zombie Zombie』だ。舞台はパンデミックにより、ゾンビに支配された世界。プレイヤーは地上にヘリコプターで降り立ち、救援物資や食料を調達するという内容で、キャラクターのグラフィックこそマッチ棒のようなものだが、内容はお察しのとおり、間違いなくロメロの『ゾンビ』の影響下にある。

問題はゾンビのダッシュ力が相当あるため、接近して攻撃されると、自分も即ゾンビ化してゲームオーバーとなるあたりで、この状況は粋ではあるが、完成度として考えるとなかなか厳しいものがある。そのためか今日まであまり振り返って評価される機会も少なく、一方でそれらのタイトルの存在を掘り起こすのが今回の稿の目的であることを考えると、うってつけのタイトルとも言える。

ちなみに同じ1984年には、サム・ライミ監督の出世作となった映画『死霊のはらわた』(1981年)のゲームソフトがCommodore 64でリリースされていたりする。

それから2年後の1986年、今度は皆さんがご存知の老舗ゲームパブリッシャー、Ubisoftより、Commodore 64用の新たなゾンビゲーム『ZOMBi(ZOMBIE)』が登場する。こちらは4人の男女がショッピングモールに立て籠もり、ゾンビの襲撃を退けながら食糧と武器を調達するという、もうそのまま映画『ゾンビ』をなぞったものだ。Commodore 64というマニアックなハードでのリリースということもあり、これまでホラーゲーム史でも語られる機会が少なかったが、ホラーゲーム自体をあまりリリースしていないUbiのチャレンジ精神が伺える貴重なタイトルと言えるだろう。

この流れがあってこそWii Uのロンチタイトル『Zombi U』(2012年)の存在も光ってくるのだが、まずは1980年代においてこれほどの老舗がゾンビゲームをリリースしていた事実は、本稿の後々の展開にも大いに関係してくるのだから、世の中わからない。

本邦初のホラーゲーム、そしてシネマゲームの誕生

少ない数ではあるものの、ここまでビデオゲームでもゾンビというキャラクターは定着してきた。もっともRPGに登場する骸骨騎士のようなアンデッドも一種のゾンビと分類できるので、ここでは混同を避けるため、本稿の“ゾンビ”はすべてロメロの影響下にあるモダンゾンビを指し、それらをメインとしたゲームについて語っているとお断りしておく。

さて、海外ではこのような経緯で1980年代中盤からゾンビゲームがチラホラ登場していたが、一方の日本では何が起きていたのだろうか?

このころの日本は、空前のホラー/スプラッター映画ムーブメントに包まれていた。新聞、雑誌、テレビは毎週のように『死霊のはらわた』や『死霊のえじき』といったキワモノ映画の情報を発信。とくに土曜の昼に放送されていたテレビ番組“おんなの60分”は、毎週のようにスプラッター映画の新作を超ハイテンションでPRしていた。最絶頂期には、ゴールデンタイムに桂三枝(現・桂文枝)が司会となってホラースプラッター映画の特集番組【※】を放送するくらいの勢いだったといえば、そのイカれた興奮レベルが伝わるだろうか? いまだったらクレームは必至。「お茶の間に何を届けているんだ貴様らは」となりそうな話だが、時代は昭和末期。いろいろ大らかだったのだ。

※1980年・テレビ朝日『水曜スペシャル』枠『恐怖!残酷!世界大ショックシーン特集』。

すでに1970年代から『エクソシスト』(1974年)や『サスペリア』(1977年)などオカルト映画のヒットにより、日本でも欧米と同様の規模のホラー映画ムーブメントの素地が形成されていた。ここに1980年代になって登場したレンタルビデオという仕組みによって、日本未公開のB級C級のホラー映画作品がレンタル店の棚の隙間を埋めるべく大量に輸入され、状況は一変する。ホラーファンの数は爆発的に増加し、専門誌も(すぐに廃刊するが)創刊され、映画祭に合わせて本国でもカルト扱いの局地的有名人が多数来日を果たすなど、極東アジアではホラー映画ムーブメントが狂乱の花を咲かせていたのだ。

そんな海外ホラー映画ムーブメントに、日本からのアンサーを提示したのが、故・伊丹十三監督だ。伊丹監督はさまざまな先駆的作品を、みずからの選んだ先鋭スタッフで製作するスタイルを取り、それまでも『お葬式』、『タンポポ』、『マルサの女』などのヒット作を世に送り出していた。その伊丹氏がここで着目したのは、技術的にハリウッドに遅れをとっていた日本の特殊メイク技術の状況だった。そこに喝を入れるべく、本場から特殊メイクの神様と呼ばれるディック・スミスを招聘し、黒沢清氏を監督に抜擢して、映画『スウィートホーム』(1989年)を発表する。

映画はハリウッドスタイルというよりは、日本的な怪談話が本場直送の特殊メイク全開で展開し、同時にスラッシャー映画のように古舘伊知郎などが演ずる登場人物がどんどん憤死していくという内容。筆者が再鑑賞したところ、初見時にはまるでノーマークだった準主役級の山城新伍が意外に目を見張る活躍を見せていたという新発見があった。諸般の事情によりDVD化はなされていないが、VHSビデオでは市場に出回っている。未見の方もそうでない方もぜひ観ていただくといいだろう。

そして1月に公開されたこの映画を受け、日本のビデオゲーム史からは、モチーフだけでなく恐怖によってプレイを駆動させる初ホラーゲームであり、『バイオハザード』の原点とされる、カプコンの名作ファミコンソフト『スウィートホーム』(1989年)が12月に登場する。

スウィートホームをやってみた 1(『スウィートホーム』実況) by ゆうたん

これはもちろん前述の伊丹映画のゲーム化だが、特筆すべきは、ドアの開閉などよく語られる『バイオ』との類似点や関係性以上に、これが日本ではめずらしい映画原作のゲーム=シネマゲームだったことだろう。日本のビデオゲーム史において、当時、国産の実写映画を原作としたオリジナルのゲームタイトルは極めて少なかった。同時期には原作となり得る角川映画のような優良コンテンツも多かったが、利権や既得権益、業界どうしの相互理解の少なさなどが作用したためか、シネマゲームはほぼ見られず、いまだに国産シネマゲームの超大作にしてヒット作というものは実現されていない。

さらに日本のゲームがいわゆる洋ゲーのシネマゲームのような方向に進まなかった理由には、日本のもうひとつの独自文化であるアニメ・マンガとの親和性が高すぎたことも挙げられるだろう。アニメ・マンガと自然に結びつくことで、映画のゲーム化という選択肢そのものが発想されなかったのだ。翻すと、洋ゲーは日本のアニメやマンガほどゲームと相性のいいコンテンツがなかったために、映画原作のタイトルを推し進めたとも言える。この違いが、後の日米のゲーム開発競争において差異を生み出す大きなファクターとなっていくのだが、それはまだもう少し先の話だ。

ともあれ『スウィートホーム』は当時もいまにしても野心的なタイトルであり、本格的な国産ホラーゲームの元祖と考えて間違いない。しかし、当時のハードのスペックの問題やプレイヤーの趣向とは必ずしも合致せず、日本におけるホラーゲームの歴史は、アーケードゲーム『スプラッターハウス』(1988年)のコンソール移植版などに寄り道しつつ、ここから一度途絶えかけてしまう。

寄り道といえば忘れてはならない国産ゾンビゲームがある。1980年代ホラー映画ブームの残滓をビンビンに感じさせる怪作PCゲーム『DEAD OF BRAIN死霊の叫び』(1992年)だ。こいつはかなりヤバい。

アダルトゲームが摘発され、それ以外に活路を模索したという開発会社の事情により偶発的に誕生した本作は、ロメロの『ゾンビ』ではなく、哲学的な思想をいっさい抜きにした『死霊のはらわた』や『ZOMBIO 死霊のしたたり』(1985年)のような、人体破壊描写への徹底した愛が込められており、続編も含め、日本のホラーゲーム史に残るカルトゲームソフトとして重要なタイトルと言えるだろう。その徹底したグロ描写、B級ホラー丸出しのストーリー、ちょっとコミック感のあるグラフィックなど、ゾンビゲームとしても独自の魅力があふれる、まさにカルトに相応しい作品だ。

だが現在に至るまでPC版は再販されておらず、最後のPCエンジンソフトとして移植され、1999年になって突如発売された『1&2』も、中古価格に数万から十数万というプレミアがつくばかりの現状が、その再評価を困難にさせる原因となっている。

『デッド・オブ・ザ・ブレイン1&2』

〜バイオ創世期〜 ゾンビ映画の斜陽と復活

1990年代に突入すると、日本ではバブル経済が弾け、先の見えない不景気に突入する。ここで嘘のように盛り上がっていたホラー映画ブームは完全に過ぎ去り、特殊メイクはCGに取って代わり、低予算ホラーの代名詞となっていたゾンビ映画も粗製乱造された作品が数多く出回っていたために客離れを呼び、急速にその数を減らしていった。もう、観客は過剰な流血を映画に求めなくなったのだ。

だがそれは映画に求めなくなっただけであり、血と肉片、火薬と薬莢が飛び交う世紀末パンデミックは、ビデオゲームによって再び脚光を浴びることになる。すなわち『バイオハザード』(1995年)の登場だ。

(画像はプレイステーション ゲームアーカイブスページより)

『バイオハザード』の成立には、さまざまな海外ゲームタイトルからの影響があったという風聞はよく語られているが、筆者がそれらのタイトルを実際にプレイした限りでは、影響はほとんど感じられないという真逆の結論に至った。以下に具体例を挙げながらその解説を試みたい。

まずは1992年にPC用としてリリースされた『アローン・イン・ザ・ダーク』との関連について。フランスのインフォグラム社が開発したこのホラーゲームは、謎の洋館に放たれたゾンビや即死トラップを回避して館から脱出するという内容と、3Dポリゴンによるグラフィックと演出性の高い固定カメラワークにより、以前から『バイオハザード』の根底にあるタイトルとされていた。だが実際にプレイすると、まったく感触の違うゲームと気づくだろう。

その世界観の根底には怪奇小説家H・P・ラヴクラフトが構築したクトゥルフ神話があり、この時点で、ある意味でサイエンスホラーとも言える『バイオハザード』とは性質をまったく異にする。

さらに言及するなら、本作に登場するゾンビは、ゆっくりと歩み寄るものではなく、人間のようにマシンガンを乱射してくる元気な奴ばかり。これはロメロの生み出したゾンビではなく、その後にイタリアで制作された亜流映画『ナイトメア・シティ』(1984年)からの影響ではないかと筆者は推測している。『ナイトメア・シティ』に登場するのはゾンビではなく、不死身で凶暴化する謎の疫病に感染した人間たち。ゆえに元気で残酷だ。これは2000年代に入って流行した“走るゾンビ”の元祖と言えるかもしれない。

この『ナイトメア・シティ』は、ロバート・ロドリゲス監督のゾンビアクション映画『プラネット・テラー/グラインドハウス』(2007年)のメイキング映像内でも、「だから『ゾンビ』じゃなくて『ナイトメア・シティ』なんだよ! その違いが重要なんだよ!」と、ロドリゲスに力説されていたほど、『ゾンビ』とはテイストが異なるものだ。これらのすべてに触れた感触をもとに言うなら、『アローン・イン・ザ・ダーク』は決して『バイオ』の原点に位置するタイトルではないと言える。

実際に『バイオハザード』登場以降になってリリースされた『アローン・イン・ザ・ダーク』シリーズを見ると、逆に『バイオハザード』そっくりだということに気づく。その後、内容を大きく変えたリメイク版(北米2008年)に至っては、世界中が豪快にぶっ壊れる、マンガ『漂流教室』のソロバージョンのような話になっており、もはやゾンビはまったく関係のないものとなっている。このようにホラーゲームとしては似通ったところも見られる両者だが、上記の流れを見るにつけ、影響は『バイオ』から『アローン』に与えた方が強いと確信する。

ともあれ『バイオハザード』の世界的な大ヒットにより、ゾンビという存在に再び熱い注目が集まったのは紛れもない事実であり、この時点で早くもゲームと映画の融合が実現する。といってもミラ・ジョヴォヴィッチ主演の映画『バイオハザード』の話ではなく、そこに先駆けること約10年前に実写で撮影された、ゲーム『バイオハザード2』のテレビCMの話だ。

1997年、全世界の期待を背負い発表された『バイオハザード2』のCMは、監督にジョージ・A・ロメロ、主演に当時15歳で女性からの支持を多く集めていたハリウッド俳優ブラッド・レンフロ、特殊メイクにはスクリーミング・マッドジョージという、ゲームCMとして異例の超豪華メンツ。しかも製作予算は驚愕の1億5000万円という異例尽くしのビッグプロジェクトとして発表された。

この時点でいかに世界中の期待を集めていたかも推し量れるが、ロメロに日本からの製作費が提供されるのが初めてだったことも重要だ。当時はロメロ自身、ホラー映画というジャンル全体の不振により仕事があまりなかった時期でもあったためか、この話を即座に引き受けている。これにより、1970年代から80年代にかけて登場したホラー映画、ゾンビ映画の落とし子であるホラーゲームが、ジャンルを越えてその親に恩返しを果たしたのだ。しかも直接に。

ロメロ本人は、当時はビデオゲームそのものに興味がそれほどなかったというが、もともとはCM監督出身だったこともあり、でき上がったものの完成度は非常に高い。ゲーム色が強く、ロメロらしさがまったく感じられない作風ではあるが、約20年前の時点でゾンビ映画の始祖とゾンビゲームの代名詞が手を結んでいる事実は重要で、いまとなっては振り返って語られる機会も少なくなっているので、忘れずに脳内タイプライターにセーブしておきたいところだ。

ついでに純粋なゲームソフトではないが、英会話の勉強用にリリースされたプレイステーションの『CINEMA英会話シリーズ vol.5 ゾンビ』(1999年)の存在にも触れておこう。本作は名作『ゾンビ』の登場人物のセリフをミニゲームで復唱できる学習ソフトで、容量の少ないCD-ROMなので、ライセンスを受けているものの中でも画質は最低レベル。さらにメインはあくまで英会話であるため、ほとんどの残酷シーンがカットされている。公開バージョンが数多く存在する『ゾンビ』だが、その中でもかなり珍味として位置付けられるのは間違いない。このシリーズでほかにリリースされていたタイトルが『嵐が丘』や『愛の果てに』などの文芸映画ばかりなので、なぜここにロメロの『ゾンビ』が加わったのか、いまもってまったく謎なばかりだ。

『CINEMA英会話シリーズ vol.5 ゾンビ』

(画像はプレイステーションソフトウェアカタログより)

その後の『バイオハザード』シリーズの快進撃はご存知のとおり。影響を与えた作品は燃え盛る街に横たわる屍の数ほどあり、とりわけプレイステーションやドリームキャストでリリースされた、いまはなきTHQの『EVIL DEAD:Hail to the King』(2000年/日本未発売)などは、ループデモの語りに始まり、インベントリの構造、固定カメラ、アイテムの光り具合など、あらゆる部分が『バイオ』そのまますぎて逆にスゴい。いかに『バイオハザード』が世界的な影響力を誇っているか、よく理解できる事例だ。(『EVIL DEAD 死霊のはらわた』のビデオゲームは結構な数がリリースされているので、別の機会にまとめて触れたい)。

しかし、その本家たる『バイオ』は現状に満足することなく、新たな改革を断行する。『バイオハザード4』の登場だ。

〜バイオ中世紀〜 『バイオハザード4』とアングル革命

2004年、革命の始まりは、またしてもE3という舞台から始まった。注目を集めることは予見されていたが、スクリーンに映し出された新生『バイオハザード4』は、それまでまったく見たことのないアングルを大胆に取り入れた、完全リニューアルを果たした姿となっていた。

『バイオハザード4』(動画はSTEAM上の販促用トレーラーより)

まず敵をゾンビではなく寄生虫に乗っ取られた、より手強い存在に変更したことは、プレイヤーの意表を突くのが宿命のホラーゲームとしてじつに正しい進化といえるだろう。これまでの流れに則るなら、筆者はプレイをしたとき、ロメロ『ゾンビ』から『ナイトメア・シティ』にテイストが近くなったと感じた。それだけに、『バイオ』シリーズはここを起点にゾンビ映画から離れていくのだが、一方の海外では、これまで以上に、ゾンビゲーム、そしてゾンビ映画が数多く登場する、まるでパンデミックのような様相を呈していく。

そして言及を忘れてはならないのが、あのアングルだ。TPSのように画面にキャラクターを映し込みながら、やや右斜め後ろからカメラで捉える、現在は“ビハインドカメラ”として定着したこのアングルを生み出した功績は大きい。有名な『ギアーズ・オブ・ウォー』のアングルはもちろん、いまやギネス級のヒット作である『グランド・セフト・オート』においても、シリーズ4作目から同アングルが取り入れられている。およそTPSというジャンルにおいて、画面構成から何まで大幅に革新したうえで放たれた『バイオ4』の影響力は計り知れないのだ。

そこで再び話題に上がるのがUBIsoftだ。『バイオ4』発表の同年末にリリースされた海洋サバイバルホラーゲーム『Cold Fear』は、おそらくもっとも早い『バイオ4』フォロワータイトルだと言える。全体の画面構成こそ旧タイプの『バイオ』を彷彿とさせるが、武器を構える動作により『バイオ4』の様なTPSに移行。大西洋で難破した軍用艦が舞台という設定もおもしろいし、謎解きやトラップも充実している。『バイオ』系のサバイバルホラーとしてはたいへん完成度が高く、日本未発売に終わったのが惜しまれるが、これはまだ序章に過ぎない。『バイオ4』がゾンビから、より行動力の高い敵にシフトしたことで、海外ではサバイバルホラーとは別に、FPSというジャンルでゾンビは別の進化を遂げることになるのだ。

そして舞台をアフリカに移し、長期間の開発を経て登場した『バイオハザード5』によって、『バイオ』はまたも進化を遂げる。ここでもっとも注目したいのは、ホラーゲームとしての進化よりも、タッグパートナーとの行動やチームワークの概念の本格的な導入だと筆者は考える。アクション度合いが増してホラー要素が薄まる懸念もあったが、むしろタッグによるプレイはホラーゲームに適度なスピード感を与えることに成功した。ふたりで困難な状況を乗り切る場面での、オブジェクトの配置や武器の交換などは、古くは『バイオ2』のころから試行錯誤されたシステムだ。実際にふたりのプレイヤーで操作し、ふたりでなければ解除できないオブジェクトの導入は、前作『4』の革命的アングルには及ばないものの、新たなゲームデザインとしてはたいへんに魅力的だった。

この『バイオ5』のフォロワーとして語っておきたいのは、これまた意外なタイトル『50cent: Bulletproof』だ。これはギャングスタ・ラッパーとしてその筋には有名なミュージシャン、50(フィフティ)セントが主人公のガンアクション。南米での公演後、ギャラをもらい損ねた50セントが、怒って何かの秘宝のようなドクロを奪い、それを巡って奪った相手と滅茶苦茶に撃ち合う話だ。もはやストーリーなんてあってないようなものだが、本作でもタッグパートナーシステムは、なんと『バイオ5』とほぼ同じものが採用されている。ただしこちらも相手は美女ではなくムサ苦しいラッパーだ。攻撃に合わせて合いの手を入れてくれるが、色気は皆無。しかし、これも立派な『バイオ』のフォロワー。筆者がプレイしながらそのことに気づいたときの衝撃は、相当なものだったと記しておきたい。

このように『バイオハザード』とフォロワーたるゾンビゲームを追いかけたが、『4』以降での『バイオ』の変質により、フォロワーたちも2000年代以降、別のジャンルに移行を余儀なくされるか、ゾンビをモチーフにした別のタイトルとして市場に拡散していくことになった。次回はゾンビゲームそのものの進化とゾンビ映画との関係性を中心に、より深くゾンビゲームの歴史を掘り下げよう。予習や復習に、ぜひロメロの映画や記事内リンクの鑑賞をお勧めしつつ、第1章はここに筆を置く。