伝説の大破壊によって荒野と化した世界。

機械とも生物ともつかぬモンスターが徘徊するフィールドを冒険するのは、戦車を駆るモンスターハンターたち。

RPGといえば剣と魔法の世界が主流だった時代に、『メタルマックス』はオイルと硝煙の匂いを漂わせて登場した。

発売したのはデータイーストだが、そもそもの企画を立て、ゲームデザインとシナリオを担当したのは『週刊少年ジャンプ』のゲーム記事コーナー“ファミコン神拳”のナビゲーターであった、ミヤ王こと宮岡寛氏だ。

『ドラゴンクエスト』のいわゆるロト三部作にも参加していたことで知られる宮岡氏は、なぜ王道RPGの頂点にあった『ドラクエ』に背を向け、独自路線の『メタルマックス』を作るに至ったのか。

(画像は編集部撮影)

第1作の『メタルマックス』が発売されたのは、いまから27年も前、1991年のことだ。

それがどのように世間に受け入れられたかは、すでに結果となって表れている。──正直、大ヒットしたとは言い難い。それでもなお『メタルマックス』は、熱烈なファンによって支持されている。

今年──2018年の4月には、待望の新作『メタルマックス ゼノ』がプレイステーション4/プレイステーションVita用タイトルとして発売される。

電ファミではこのタイミングを受けて宮岡氏に話を伺った。

取材の場には、シリーズの1作目から参加し、宮岡氏の片腕とも言える存在の田内智樹氏も同席。あらかじめ申し上げておくと、今回のインタビュアーを務めるわたし、とみさわ自身も、『メタルマックス』の開発を手伝っていたという過去がある。

当時の開発現場を見ていたからこそ訊くことのできる『メタルマックス』の開発秘話。

『ドラクエ』から巣立った宮岡氏が『メタルマックス』に込めたものとは? その27年目の真意に迫る。

「ホイミって……カッコ悪くないスか!?」

──いきなりなんですが、堀井雄二さん【※1】のもとで『ドラクエ』を作っているときに、呪文のネーミングで事件があったそうですね?

宮岡寛氏(以下、宮岡氏):

あれは衝撃的だった。

『ドラクエ』では、呪文の名前をどうするかでいろいろあったんだよ。ぼくと中村光一くん【※2】は、「ハリト」とか「ティルトウェイト」とか『ウィザードリィ』のような呪文をイメージしていて、それっぽいやつが来るのかな……と思っていたら、来たのが“ホイミ”。「ホ、ホイミ!?」みたいな(笑)。

※1 堀井雄二……1954年生まれ。「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親で知られるゲームデザイナー。学生時代からフリーライターとして活動し、その後、アニメカルチャー誌『OUT』の読者コーナーなどを担当。『ポートピア連続殺人事件』などを手がけるかたわら、『週刊少年ジャンプ』のゲーム紹介ページ“ファミコン神拳”を担い、その後も『ドラゴンクエスト』シリーズ、『いただきストリート』シリーズなど、ゲームデザイナー業を中心として活躍。

※2 中村光一……1964年生まれ。株式会社スパイク・チュンソフト代表取締役会長。高校時代にマイコン専門雑誌『I/O』へプログラムの投稿を始める。1982年にエニックス主催の第1回ホビープログラムコンテストで、制作したアクションゲーム『ドアドア』が優秀プログラム賞に入選。1984年にチュンソフトを設立した。その後、『ドラゴンクエスト』の1作目から『V』に至るまで携わったのち、自社ブランドで『弟切草』などサウンドノベルというジャンルの開拓や、いわゆるローグライクRPG『風来のシレン』シリーズをリリースするなど、精力的に活動している。

──わはは! でも、その気持ちはわかります。

宮岡氏:

それで、中村くんとふたりで「ホイミってかっこ悪くないスか!?」って堀井さんに大反対したの。

すると堀井さんはいつもの癖で手許の紙をちぎりながら、「ま、とりあえずこのままにしておこうよ。来週の打ち合わせでもまだキミたちがそう言うなら変更も考えるからさあ……」って。

|

ところが一週間もすると慣れてきちゃうから、まあ、誰も何も言わなくなるんだよ。

──堀井さんの思うツボだ(笑)。でも、フィールドの移動を『ウィザードリィ』風の3Dダンジョンじゃなくて、『ウルティマ』風の見下ろし画面にしたのと同じ判断がそこにはあったんでしょうね。

宮岡氏:

そう。かっこよさ、もっともらしさよりも、親しみやすさを重視したってことなんだよね。

ホイミとラリホーが出てきた段階で、その後の方向性はほぼ決まった(笑)。

いま振り返るとあの事件は、堀井さんの言語感覚が天才的であることの証明だったと思う。

物の見事に予想を裏切って、しかもそれがただ“意外”なだけでは終わらない。

【堀井雄二インタビュー】「勇者とは、諦めない人」――ドラクエが挑んだ日本人への“RPG普及大作戦”。生みの親が語る歴代シリーズ制作秘話、そして新作成功のヒミツ

ホイミにもラリホーにも、何と言うかこう……理性を司る大脳皮質じゃなく、本能を司る扁桃体に直接刺さるような、「言葉の生命力」みたいなものがあるでしょう。

使い慣れて来ると、いつのまにか「ホイミ以上に回復呪文っぽい言葉はこの世に存在しないんじゃないか?」と思えて来るという。

堀井さんは、「言霊が使える人」と言ってもいいんじゃないかな。

それから『ドラクエII』、『ドラクエIII』と続編を作っていく過程で、呪文名を系統化する役目を担当したのはぼくなんですよ。

堀井さんが“ギラ”の次は“ベギラマ”と決めたので、その言語感覚を要素に分解していったわけ。

「元の呪文名に「~マ」と付けると、より攻撃力が高い感じがするな。じゃあ、他の呪文も……」という具合に、それらしい形にしていった。

- 『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』パッケージ (画像は編集部撮影)

画像左:『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』ファミコン版パッケージ

画像右:『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』ファミコン版パッケージ

(画像は編集部撮影)

──ああ、いいですね。“ヒャド”が“ヒャダルコ”とか、当時、感動しましたもん。

宮岡氏:

“ベギラマ”が“ベギラゴン”になったり、“ベホマ”が“ベホマズン”になったりとか、「これ、全然ハマるじゃん!」と(笑)。

あの仕事は、堀井さんという天才の言語感覚と、自分の言語感覚との真剣勝負で、ぼくにとってはすばらしい経験だった。

──宮岡さんが、そういう過程で“ゲームを作ることの面白さ”を感じた瞬間というのはどんなときだったのでしょう? ゲームデザイナーである自分を自覚した瞬間というか。

宮岡氏:

それに関係する話で言うと、1作目のときに堀井さんに頼まれてエンディングのメッセージを書いたんですよ。でも最初にできたものはとても長くて、当然、堀井さんがあとから赤字を入れて、100行くらいあったエンディングが3行くらいにされちゃった。まあ、メモリがないから。

|

そういうこともありつつ、ぼくが担当していたのは、意外と世界観に関わる部分も多かったんだよね。ダンジョンとか、町とか、アイテム名だとか。

おもな流れは堀井さんと相談して、だいたいアイテムから決めていくわけですよ。「最後に必要なアイテムはこれ」って。

──ああ、そこから逆算して、シナリオの流れを作っていく。

宮岡氏:

おおまかな世界地図は堀井さんの頭の中にできているから、「今度はこういうのでいく」となると、どこにどのアイテムを置いて、どこでラスボスと戦わせる、というようなことを決める作業になる。

すると、その前に海峡を渡るのに虹の橋をかけることになり、「だったら、そのためのアイテムが必要になるよな」という。

──それで「じゃあ、そのアイテムはどこに隠そうか?」となっていくわけですね。

宮岡氏:

そう。そういう作りかたを、なんとなく3回繰り返したことで、自分にもゲームが作れるような気がしてきたんだよね。そこがゲームデザイナーを意識した最初かもしれない。

1作目のときは、まだ全然それが商売になるとすら思えなかったんだけど。

|

──そういうもんですか。

宮岡氏:

いや、ある程度は売れると思ったよ。『ポートピア連続殺人事件』がそれなりに売れたんで、もっと売れるだろうと『ドラクエ』のスタッフはみんな思っていた。

(画像はAmazonより)

「アドベンチャーが来たなら、次はRPGが来るに決まっている」と確信していた。でも、まさかあんなに売れるとは思わなかったけど。

田内智樹氏(以下、田内氏):

『ドラクエ』の開発に誘われたときは、そもそも何を手伝ってくれと言われたんですか?

宮岡氏:

堀井さんの手が回らないところだね。単純に言うとダンジョンとか、あとは町もそうなんだけど、メインの仕組みを作ってもそこに仕込むデータがないとプログラムがちゃんと動くかどうかもわからないので、それは誰かが作らなきゃならない。そういうところを作ってくれということ。

それで『ドラクエ』のときは「ダンジョンをやってくれ」という話になったんだけど、「マップ用のパーツは4種類しか使えない」と言うんだ。

──ああ、容量の関係でパーツがそれしか持てない。

宮岡氏:

ということは、「床と壁で2種類使ったら、あと2種類しか残ってないわけ?(笑)」となって、しかたがないから階段は上りと下りを共通にして、残りのひとつは真っ黒のパーツで“闇”ということにすれば、まあ30分くらいは保たせられるダンジョンが作れるんじゃないかと思ったんだ。

──宮岡さんが担当したダンジョンはどこでしょう?

宮岡氏:

1作目では、ひととおりは全部作ったと思うよ。

──ダンジョンにも難しさのレベルデザインがあるわけじゃないですか。そういうものもご自分で考えられたんでしょうか?

宮岡氏:

そうね。「えらく難しすぎる」とか「ダメ!」とか言われて、何度もボツになったりはしたけど。

|

ノウハウなんてものはまだどこにもない時代だったから、自分の本能だけが頼り。たぶんあの当時、日本一と言ってもいいくらいヘヴィなRPGプレイヤーだった自分の、プレイ経験が役に立ったとは思う。

田内氏:

「たいようのいし」を取りに行くのに、城壁の外側を回り込むというギミックは宮岡さんのアイデアですか?

宮岡氏:

あれは堀井さん。ああいうトリッキーなアイデアは堀井さんで、ぼくが作るとマジで難しくなっちゃうんだ(笑)。

──『ドラクエII』で宮岡さんが作ったロンダルキアへの洞窟は、鬼畜のような難度のダンジョンとして有名ですもんね。

田内氏:

ガライの墓へ行くために町の奥の暗闇に突っ込む仕掛けは?

宮岡氏:

あれは、おれ(笑)。あれも苦し紛れなんだよ。だって使えるグラフィックパーツが全然足りないんだから。

──ゲーム作りのノウハウなんて、まだ誰もよくわかってない時代です。堀井さんでさえRPGを作るのは初めてだったはずですもんね。

宮岡氏:

ただ、その……なんていうのかな、たとえば『ウルティマ』って、その仕組みは革新的だったんだけど、ゲームとしてはズバ抜けて面白かったわけではないんですよ。

だから、遊んでいると「自分ならああする。こうする。これはやりたくない」と感じることがたくさんある。

それは『ウィザードリィ』でも同じで、面白いんだけど、「おれだったらここはこうするなあ」というものが必ずあって。そうするといろいろなRPGを遊んでいくうちに、ノウハウとまでは言えないけれども、そういうことが蓄積されていくわけです。

──そうして蓄積された知見を頼りに『ドラクエ』を『III』まで作り、そこで宮岡さんは『ドラクエ』チームを卒業されたわけですよね。

ライター時代は「ほぼ運だけで生きてきた」

──今日お伺いしたいのは『メタルマックス』についてです。爆発的にヒットした『ドラクエ』のいわゆるロト三部作に深く関わりながら、宮岡さんはその『ドラクエ』から離れ、機械油と火薬の匂いに満ちたRPG『メタルマックス』シリーズを手掛けられます。

『ドラクエ』から離れた理由は何だったのか。そして『メタルマックス』で実現しようと思ったことは何なのか? 爆発的なヒットこそないものの、四半世紀にわたって熱いファンたちに愛され続ける『メタルマックス』というIPについて、『ドラクエ』との関係性などを含めつつ、語っていただければと思います。

|

手始めに、『メタルマックス』を知るためには、まずは宮岡寛を知ることが必須。というわけで、最初のうちは宮岡さんご自身に関するお話を中心に伺うことになると思います。

早速ですが、宮岡さんのご出身は山口県防府市でしたよね。ご存知の読者も多いと思いますが、宮岡さんはゲームデザイナーになる前はフリーライターでした。代表的なお仕事としては、やはり『週刊少年ジャンプ』のファミコン神拳【※】でしょうか。

宮岡氏:

そうですね。ゆう帝(堀井雄二)、ミヤ王(宮岡寛)、キム皇(きむらはじめ)、てつ麿(黒沢哲哉)、カルロス(とみさわ昭仁)……ファミコン神拳のメンバーはみんなフリーライターだった。

※ファミコン神拳

1980年代後半に『週刊少年ジャンプ』の巻頭カラー綴じ込みページで連載されていた、ファミコン情報コーナー。『ドラクエ』の開発者本人たちが記事を執筆していたことで優先的な情報公開が可能となり、全盛期の『ジャンプ』の部数増加に大きく貢献した。

──ライターは、そもそも目指していたものだったんですか?

宮岡氏:

作家になる気で東京に出てきたんですよ。大学受験で早稲田の第一文学部に受かったから、まずそれを中退する。そして水商売の世界に入って、40歳くらいで文壇デビューする。そういう人生設計だったんだ。

──いきなり中退って!(笑) いや、確かに物書きの世界には早稲田中退という人は多いですけど、だからといってそんな最初からやめること前提で。

宮岡氏:

とにかく大学を中退して、水商売の世界に入って苦労を重ね、酸いも甘いも噛み分けてから書いた小説で直木賞を獲る、というような道筋を描いていたんだ。

何も知らない若造だったからさ、とにかくそんなイメージで東京に来たの。

──それで、順調に中退したと(笑)。その理由は……まあ、そういう計画だったとは仰いますが、だからといって積極的に中退したわけではないですよね?

宮岡氏:

大学2年のときにビリヤードの店でバイトを始めて、それから麻雀も覚えたんですよ。そうしたらもうそれが楽しくてしかたなくなっちゃって。

|

それでビリヤードのプロになるか、麻雀のプロになるか、真剣に悩む日々がしばらく続くんだ。

毎日夕方になるとビリヤードの店でバイトして、夜中はずーっと徹マンする。

──それは、大学の仲間と?

宮岡氏:

いや、ビリヤードの客が多かったかな。あと新宿あたりの雀荘へフリーで打ちに行ったりもして、けっこう本気で麻雀のプロになろうかと思っていた。

あのころって、小島武夫さんとかそういう有名なプロ雀士が多かったんだよ。

──まったく麻雀できないわたしでも小島武夫さんの名前は知っています。

宮岡氏:

そういうこともあって、気がついたら大学には行かなくなっていた。

それである日、大学から“円満退学のすすめ”という書類が届いたんですよ。「あなたは規定の期間内に規定の単位を取れる見込みがありません。だからちゃんと授業料を払ってやめましょう」というような。

──「やめるにしても、金は置いていけ」と(笑)。

宮岡氏:

払わないと抹籍になる。抹籍だと中退とは言えない。

──あ、それじゃ人生設計が狂ってしまいますね。

宮岡氏:

結局、親が学費を払ってくれたのかもしれないけど、ともかく中退し、そこまではだいたい予定どおりで事が運んだ。一方そのころ、小池一夫さんの劇画村塾【※1】というものがあって、ぼくはその第1期生になったんですよ。

|

さらに当時、新宿にシンデレラというディスコがあってさ、ぼくが大学を中退した直後くらいに、そこでダンスの大会が開かれたのね。東京中から猛者がいっぱい集まってくるから、これを山本貴嗣【※2】という男と「見にいこう!」という話になって。そうしたら、貴嗣がさくまあきらさん【※3】も誘っていたんだよ。

※1 劇画村塾

1977年に漫画原作者の小池一夫が開講した、漫画家・漫画原作者を養成するための私塾。出身者には、狩撫麻礼、高橋留美子、原哲夫、板垣恵介などといった錚々たるメンバーが並ぶ。

※2 山本貴嗣(やまもとあつじ)

1959年生まれ。劇画村塾第1期生の漫画家で、宮岡氏とは山口県時代からの幼馴染み。代表作には『最終教師』、『エルフ・17』、『剣の国のアーニス』、『SABER CATS』などがある。

──さくまさんも劇画村塾の出身ですが、その日が初対面だったんですか?

宮岡氏:

いや、劇画村塾では何回か顔を合わせていたけど、ちゃんと話したことはなかったね。

そこで、貴嗣が「こいつ(宮岡氏)は大学をやめて何にもやることないから、使ってやってください」とさくまさんに言ってくれて、そこからライターになった。

──そもそも劇画村塾に入ったのはなぜですか?

宮岡氏:

貴嗣に「行こう」って言われたから。

──わはは。そんな受け身な。

宮岡氏:

でも、人生の節目になると必ず山本貴嗣がやってきて、ぼくの運命を変えるんだよね。

それで、さくまさんのパシリというか、仕事のお手伝いをするところから、いまの仕事につながっていったわけ。

──なるほど。わたしの目から見たライター宮岡寛は、まったく食えない時代があったとか、無名の出版社の仕事から少しずつ積み上げてきて……という感じではなく、最初からメジャー誌の仕事をしていた方という印象があったんですが、そういう経緯があったんですね。

宮岡氏:

徳間書店の系列で、スターランド社というタレント本などを出していた小さな会社があって、そこで漫画のムック本を作ろうという企画がライター仕事の最初だったな。

その仕事を見た小学館の編集者から声がかかって、小山ゆう先生の『がんばれ元気』の連載がもうすぐ終わるから、それを記念した本を作ってくれと頼まれた。

(画像はAmazonより)

それで、主人公の堀口元気が生涯で何発パンチを出したとか……。

──ああ、豊福きこうさんの『水原勇気0勝3敗11S』なんて、漫画中の描写をカウントしてデータで漫画を語る本もありましたけど、それより前に?

宮岡氏:

そう、ああいう漫画のデータ研究本のハシリだね。

原作をひたすら調べて、データを拾ってという。それがメジャーでの初仕事。

──では、最初に徳間書店や小学館などの仕事から始まって、さらには集英社の仕事もするようになっていくわけですから、ライターとしては順風満帆な道のりだったと。

宮岡氏:

運だけはよかった。ほぼ運だけで生きてきた(笑)。

|

世界中で発売されたすべてのRPGを遊んでいた

──当時のさくまさんや、堀井さんなど、のちにゲームデザイナーになる人たちって、他のライターと何が違っていたんでしょうか?

宮岡氏:

まあ、ぼくはほかの……さくま人脈以外のライターさんとはあんまり会ったことはないんで、よくはわからないんだけど、たとえば『週プレ』(週刊プレイボーイ)あたりで活動してるライターさんとは、肌合いはぜんぜん違いますよね。

彼らはどちらかというと、もっと修羅場に行きたがるというか。我々は、どちらかというとインドアで、マンガを読んだりゲームしたり。当時はゲームはなかったかもしれないけど。

田内氏:

あの時期、いわゆるライターさんたちが、こぞってゲームを作るようになるわけじゃないですか。ハタから見ていて、あれは本当に不思議な感じがしました。

|

宮岡氏:

まあ、単純に言うと、我々がライターになったころは、まだゲームなんて一般的なものではなかったんですよ。

それがある日突然、ゲームというものが社会の中に浸透してきて、それが『コロコロコミック』あたりですごい人気になって、「子どもがそればっかりやってるらしい」という話が聞こえる時代になった。

それで、ファミコンの仕事をやり始めるようになったわけだけど、最初のころはゲームを作るんじゃなくて、紹介記事を書くとか、攻略本を作るとか、そういうライターの仕事として関わっているだけだった。

──そうですね。当時はそうでした。

宮岡氏:

そのころは、まさか自分たちがゲームを作るようになるとは、思っていないわけですよ。まったく畑違いのことだから。作れるとも思ってないし。

ところが、そこに堀井雄二という男がいてですね、なんか知らないけど、ライターなのにゲームデザイナーになってしまったと(笑)。

それを見たさくまさんが「じゃあおれも」と。そこらあたりから、ドドーッと、みんなそっちの道へ向かっていった。

──確かに堀井さんの『ドラクエ』の成功例は大きかったでしょうね。RPGは物語を提示するゲームだから、「おれたち物書きなら作れるかもしれない」と思わせてくれたという側面はありそうです。

田内氏:

なおかつ「ゲームは儲かるらしい」っていうね。

|

──確かに(笑)。それで異業種の人たちが入ってきたのも事実でしょう。

田内氏:

ある脚本家さんがゲームのシナリオを書いたとき、「何に苦労したかといったら、ゲームのキャラクターはアドリブをしてくれないんだよね」って言っていました。

──ははは! ゲームは用意したデータ以外のことは起こりませんからね。バグは別にして(笑)。

あの、何度も訊かれていることでしょうけれど、宮岡さんが堀井さんと出会ったのは、どういうキッカケだったんですか?

宮岡氏:

元をたどれば、堀井さんは劇画村塾の3期生なんだよね。それで堀井さんとさくまさんというのは、大学の漫研時代からつながってる古い知り合いなの。

ぼくはさくまさんの弟子というか、ライターになっていた。で、さっきも言った初仕事のときは堀井さんも参加してるんだよ。

──ムックですね。

宮岡氏:

そこに堀井さんも参加していて、そのときに会っているんだよね。

──堀井さんも早稲田の出身でしたよね。一方、さくまさんは立教だから、大学の先輩として宮岡さんは堀井さんと出会って、その後、さくまさんを紹介してもらったのかと思っていたんですが、順序が逆だったんですね。

宮岡氏:

そう。しばらくはさくまさんの仕事の手伝いをしていて、堀井さんとはときどきすれ違うというような関係だったんですよ。

それで、ここはあんまり書いてほしくないことなんだけど(笑)、いろいろあってぼくはしばらく仕事を干されていた時期があって、その後、鳥嶋さん【※】が「『ジャンプ』で何か書かないか」と言ってくださった。

それで『ジャンプ』で仕事をし始めたわけなんです。そのあとファミコンブームがきたんだよね。

──ということは、『ジャンプ』での初仕事は“ファミコン神拳”ではなかったんですか。

宮岡氏:

その前にグラビアページの構成などをやっていた。

『ジャンプ』の漫画がアニメ化されたときに東映動画(当時)まで取材に行って、「今度、この漫画がこういう風にアニメ化されるぜ!」という記事とか、あるいは話題の映画があればそれを記事にするとか。そういうものをやっていたね。

──そこにファミコンの大ブームがやってきて、“ファミコン神拳”が始まっていくと。

宮岡氏:

“ファミコン神拳”は、鳥嶋さんが『コロコロコミック』を潰すために始めた仕事なんだよ。

──さらっと恐ろしいこと言いましたけど、そんなこと書けませんよ!

宮岡氏:

いや、ご本人もあちこちで言っているから(笑)。

それで、「お前ら『コロコロ』の人気を『ジャンプ』に引っ張ってこい」と。ぼくとか、堀井さんとか、さくまさんとかは、あのころゲームセンターで一緒に遊んでいた仲間でもあるんだよね。そういう関係性もあって御鉢が回ってきた。

あのころは、知り合いの中でぼくがいちばんゲームが上手かったんだよね。たとえばApple IIというゲーム機【※】があって……。

(Image by All About Apple. Licensed under the terms of cc-by-sa-3.0.)

宮岡氏:

仕事を干されてヒマで、どうせ週休5日だったから、Apple IIでめちゃめちゃゲームをしていたんだよね。

それが仕事になるなんて思っていなかったけど、楽しいのでひたすらゲームばっかりやっていた。本数もそんなには出てなかっただろうけど、おそらく、あのころに世界中で発売されたすべてのRPGを遊んでいたと思う。そういうことがあって「お前がやれ」という話になった。

当時、“ファミコン神拳”には裏ワザが書かれたハガキが毎週50000通とか来るわけですよ。それをぼくが見て、「実現できそうだな」と思ったやつは自分で確かめて、実際に再現できたらそれを誌面に載せていた。

たとえば『スーパーマリオ』の無限増殖ワザとかは、「ああ、これはできるな」と直感的にわかるわけ。でも実際にやってみると、腕が足りずにできなくてさあ!

──わっはっはっは。

宮岡氏:

「あとちょっとだったのにィ!」とか叫びながら、徹夜でファミコンに向かって、ついにマリオの無限増殖に成功したときの感動みたいなものは、いまだに忘れられない。ゲームが好きでなきゃやってられない仕事だよね。

|

そうこうしてるうちに、(それまではパソコンでゲームを作っていた)堀井さんが「ファミコンでゲームを作るぞ」という話を持ってきたの。

『ウルティマ』でも『ウィザードリィ』でもない『ドラクエ』の原点?

──今回、そこはどうしても訊きたかったことのひとつでした。堀井さんから、宮岡さんが最初に『ドラクエ』に誘われたときのことです。どういう状況だったんでしょう?

宮岡氏:

一緒に仕事をしていて定期的に会っていたんで、あまりよくは覚えちゃいないんだけども、おそらく何かの打ち合わせのあと、「今度こういうことやるんだけど、やんない?」みたいな感じだったと思うんだよね。

──堀井さんはエニックスのコンテストで入賞して、『ポートピア連続殺人事件』をファミコンですでにリリースし、つまりアドベンチャーゲームから「次はいよいよRPGを作るぜ」という流れになっていました。そこに宮岡さんを誘ってくれたと。

宮岡氏:

そうね。夜中にゲームをやったりして遊び回っているときに、堀井さんとたまたま新宿で会ったことがあって、そのとき堀井さんがPC-6001かな? 感熱紙に打ち出したパソコンのプログラムを持ち歩いていたの。「これがプログラムだよ」って見せてくれて。「へえ~」となって。

──そのとき見せてくれたプログラムは、何のゲームだったんでしょう?

宮岡氏:

内容以前にそれが何なのかもサッパリわからない。

──それが『ドラクエ』への誘いにつながっていくんですね。

宮岡氏:

同時期に『ウィザードリィ』をやっていたのが大きかったと思うね。

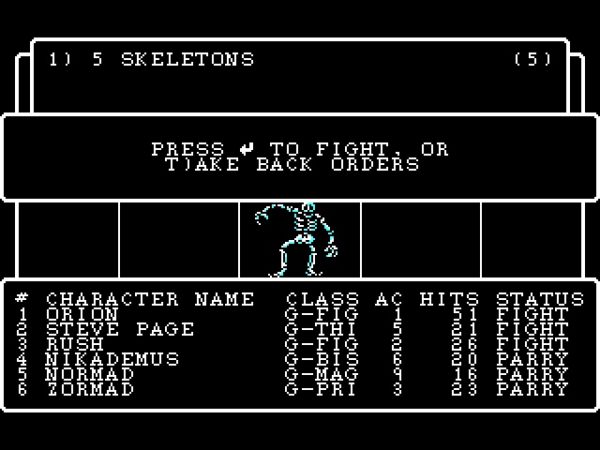

(画像はWikipediaより)

あのとき堀井さんととても感動していたのは、「この世の中にこんなにすごい遊びがあるのか!」ということ。

あのころはぼくも堀井さんもかなり麻雀にはまっていた。そうすると、コンピュータ相手のひとり遊びなんて面白いわけがない。ところがそう思い込んでいたのに、いざ『ウィザードリィ』をやり始めたら、麻雀どころじゃないわけよ。

「この面白さはなんなの?」って、自分の中でそれが言語化できなかった。

「なぜ、こんなに面白いのか。なぜ、自分はこんなに夢中になるのか」。

──そりゃそうですよねえ。いまだって、それを言語化できるライターがはたしてどれほどいるか。

宮岡氏:

深夜喫茶で朝までそんな話をしていた。

そうした体験の中で、「堀井さんとはだいたいRPGに対する趣味が似ているなあ」ということはわかってきたの。同じようなところを面白がれるし、同じようなところを嫌だと感じてしまう。

──面白さの理由は言語化できなくても、それを受け止める感性は同じ、ということですね。

宮岡氏:

『ドラクエ』というのは、堀井さんや開発に関わったスタッフがRPGを遊んでいて「嫌だ」と思ったことをすべて排除して作られているんだよ。

──自分たちの理想のRPGということですね。

田内氏:

『ドラクエ』って最初は3Dダンジョンにする案があったと聞いたことがあります。

宮岡氏:

うん、ぼくと中村くんは『ウィザードリィ』を作るものだと思ってたんだよ。

──ああ、『ウィザードリィ』のようなものを。

宮岡氏:

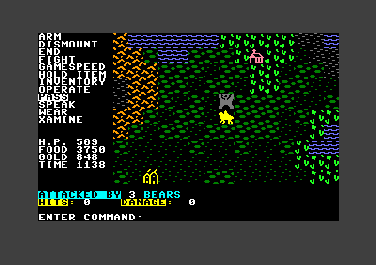

それが、まさか『ウルティマ』のほうに行くとは思わなかった(笑)。

だって、どう考えても『ウィザードリィ』のほうが面白かったから。だけど堀井さんには独特の天才的なセンスがあって、「ファミコンで子どもに遊ばせるとするなら、冷静に考えたら『ウィザードリィ』じゃなくて、やっぱり『ウルティマ』なんだよ」という判断をしたんだ。

──確かに。上から見下ろして歩き回る感じの、あのわかりやすさですよね。

(画像はWikipediaより)

宮岡氏:

それで、堀井さんが出した企画書を見ると、ぼくと中村くんの予想を裏切って、もう『ウルティマ』になっているんだ。そのくせ戦闘画面は『ウィザードリィ』で。

あのね、じつは当時、『ウィザードリィ』でもなく『ウルティマ』でもない、両方のゲームシステムを採り入れた『クエストロン』【※】というゲームがあったんですよ。

(画像はWikipediaより)

宮岡氏:

『クエストロン』のすごいところって、ゲームを進めていると、ある日突然、システムに呼び戻されたりするんですよ。「魔法使いが会いたいと言ってるから戻ってこい」とか。

プログラムがプレイヤーをコントロールしようとしたRPGは、おそらくあれが最初だったと思う。

だからみんな『ウルティマ』だ『ウィザードリィ』だと言っているけど、堀井さんが『ドラクエ』を作るにあたっていちばん参考にしたのは『クエストロン』だったんだよね。

──へえー!

宮岡氏が『ドラクエ』から去ったその理由

──前提としての『ドラクエ』の話も長くなってきました。……ここで話しにくい部分もあるとは思うのですが、宮岡さんが『ドラクエ』から離れた理由を、この機会にぜひ教えていただけたら。

宮岡氏:

うん、まあ……おれが『ドラクエIII』のころは文句ばかり言っていたから。

──それは内容に関して?

宮岡氏:

そう、たとえばダンジョンだったら、おれは「地下迷宮なんだから迷うように作るんじゃないんですか?」と言う。

すると堀井さんは「いや、そんなものを作ったらプレイヤーが解けないだろう」と返してくる。

そうするとおれもそのころは若かったから、「おかしい! 解きやすいダンジョンなんかあるはずがない!」と。まあ、そういう小さい衝突がいろいろあったわけですよ。

|

いままでやっていない方法で、なおかつ実現可能な仕掛けを考えて、「こういうことをやりたいんです」と言っても、だいたい堀井さんに「ダメ」と言われて。

その繰り返しで、なんとなく「方向性が違うかも?」という感じになってきたんだよね。

田内氏:

どこかのバンドみたいですね(笑)。

宮岡氏:

作り始めたころは、「似たような方向を向いているな」という実感があったんだけど、『ドラクエIII』のころになると、「だいぶ違うかも?」というようなズレがはっきりしてきた。

それで堀井さんとしては、「宮岡には宮岡の作りたいようなものを作らせて、自分が作りたい『ドラクエ』は、別なスタッフを集めてリスタートする」という感じがあったんだと思う。

田内氏:

宮岡さん、わたしに堀井さんと同じことを言っているんですよ。

──えっ、それは『メタルマックス』シリーズで?

田内氏:

そう。「きみの作ったダンジョンは難しすぎるからダメ」って。

──わははは! 師弟が同じことを繰り返してるんだ。で、まあ、宮岡さんとしては、そこから「自分のゲームを作ってみよう」と思うようになったわけですか。

宮岡氏:

あとはやっぱり、堀井さんが「(宮岡氏にもゲーム作りが)やれそうだ」と思ってくれたみたいでさ。

そのタイミングでバンダイ(当時)から橋本名人【※1】プロデュースで「RPGを作ってほしい」という依頼があったから、「宮岡くんやってみない?」ということで、堀井さんが監修するという形で始まったのが『ルーンマスター』【※2】だったの。

※1 橋本名人

橋本真司。1956年生まれのゲームプロデューサー。バンダイ在籍時は営業部に所属。ゲームソフトの宣伝活動で日本全国を飛び回り、ハドソンの高橋名人らとともにファミコン名人として人気を博した。現在は株式会社スクウェア・エニックスで取締役執行役員を務める。

※2 ルーンマスター

剣と魔法のファンタジー世界という部分では『ドラクエ』の血を受け継ぎながら、ダンジョンでの冒険に主眼を置いたファミコン用RPG。バンダイから発売される予定だったが、残念ながら完成には至らず幻のゲームとなった。

──ああ、そういう経緯があったんですね。わたしはそのとき宮岡さんに声をかけていただいて、『ルーンマスター』のお手伝いをさせてもらい、そのときに初めてRPG作りというものを学びました。マップの描きかたや、ショップでの会話のフローチャートなどは、そのとき宮岡さんから教わったんですよね。

それはともかく、『ルーンマスター』は世に出ることはないままに終わり、“ファミコン神拳”も連載が終了しました。

そして“ファミコン神拳”の最終回では、ミヤ王、キム皇、カルロスが「おれたちもゲームを作るぜ!」と宣言したところで終わります。それが『メタルマックス』になっていくわけですね。

宮岡氏:

あのころって、ものすごいスピードだったんだよ。『ドラクエ』の1作目って半年くらいで作っているのね。その次の『ドラクエII』も半年くらい。『ドラクエIII』でやっと1年かけられた。

|

そうすると、自分は『ドラクエ』3作にすごく深く関わったような気がしていたけど、正味でいうと2年とか、せいぜい3年なんだよ。

──そうか、たったそれくらいの時間なんですね。

宮岡氏:

そう。そういう短い時間の中で次から次へといろんな企画が立ち上がっていった。とにかくファミコンブームというのは、いままでになかった新しいジャンルが生まれる瞬間みたいなものだし、あまりにいろいろなことが立て続けに進行したんです。