「女々しくて」でNHK紅白歌合戦に4度出場したヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」でベースを担当する歌広場淳氏が、いまゲームプレイヤーとして注目されている。

(画像はゴールデンボンバー Official WebSiteより)

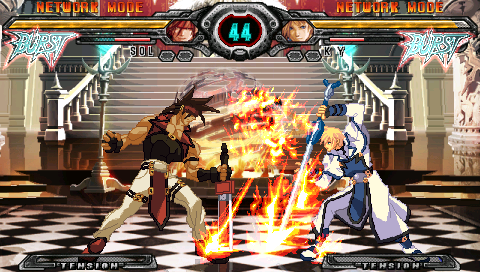

歌広場氏が特にプレイしているのは格闘ゲームで、自身のツイッターで度々格闘ゲームに関する発言がツイートされていたが、2018年に入るといくつかの大会にも出場するように。1月に開催された「eスポーツスターリーグ 第一回 eスポーツ スターバトル チャンピオンシップ」の『ストリートファイターV』(以下、ストV)部門では見事優勝し、翌月の「EVO Japan 2018」では『ストV』部門に選手として出場するだけではなく、配信ではゲスト出演もした。

さらに2018年10月に放送されたTV番組「有吉ジャポン」では、プロゲーマーのチョコブランカ氏との対戦に勝利している。

本稿は、そんな歌広場氏はいかにしてゲーマーになったのだろうか──というインタビュー企画である。

ここ1,2年の活動だけを見ると“芸能人がゲーマーになった”ように見えるが、実は真逆で、“ゲーマーが芸能人”になったパターンなのだ。

ダイジェストで見て行こう。歌広場氏は小学生のときに『ザ・キング・オブ・ファイターズ97』にのめり込み、「ゲームは遊びでも勝たなきゃダメなんだ」という考えを持つように。

そして同作で隠しキャラクターを使う年上のお兄さんとのやりとりに衝撃を受け、ゲームをコミュニケーションツールとして捉えるようになる。

そして中学生のときに『ストリートファイターIII 3rd STRIKE』でリュウのある名言と出会い、とにかく“勝つこと”にこだわり始めるようになっていく。だがあることがきっかけで、勝ち負けではなく“プレイで魅せなくちゃいけない”という意識に変わっていくのだ。

その後、話は高校生、師匠との出会い、「ゴールデンボンバー」加入──と続いていく。それではゲーマーとしての歌広場氏の人生と、彼の考え方を紐解いていこう。

ゲーム道に入ったきっかけはニコニコ動画と実況者

──最近ゲームがお好きな芸能人がよく話題になりますが、その中でも歌広場さんは実力派として有名ですよね。

歌広場氏:

今eスポーツがこの盛り上がりで、その中で「芸能界最強」と言われるのも嬉しいんですけど、一方でそれは申し訳ないと思っていまして……。というのも、ゲーマーがゴールデンボンバーになっただけなんですよ(笑)。

──ああ、実は”逆である”と(笑)。

歌広場氏:

ええ(笑)。芸能人がゲームが上手くなったんじゃなくて、ゲーマーが芸能人としての枠に入っているだけなんです。

──歌広場さんは昔からゲーマーだったと思うんですが、注目……というか「どうやら歌広場は格ゲーマーらしいぞ」と話題になり始めたのは、ここ数年というイメージがありまして。

歌広場氏:

ゲームは小学生からやっていたんですが、「ゴールデンボンバー」としての活動が忙しい時期が4年間ほどありまして。全国のライブハウスをがむしゃらに廻るような生活に対する憧れもあったので、その期間はほとんどゲームをやってなかったんですよ。

ゲームを再びやり始めたのは、その忙しい期間がひと段落ついたころですね。久々に格闘ゲーム──当時の最新タイトルである『ストリートファイターIV』を少しだけやったんですが、不思議なことに3、4年前よりもゲームが上手くなっていたんですよ! キャパが増えていたっぽくて(笑)。

(画像はゲームソフト | ULTRA STREET FIGHTER IV | プレイステーションより)

──普通なら、なまるはずなのに……(笑)。

歌広場氏:

僕には田中さん(現在はプロゲーマーとして活動している「伝説のオタク」氏のこと)というゲームの師匠がいるんですが、数年ぶりに一緒にやったら「高山君(歌広場氏の本名)、上手くなったね」って言われたんですよね(笑)。昔はあんまり言ってもらえなかったんですけど……。

──具体的にどこで「上手くなっていた」と感じたんでしょうか。

歌広場氏:

昔はやりたくてもできなかった、たとえば“相手の技に対して差し返し”が当然のようにできたんですよ。そして田中さんが当時言っていたことが、なぜか今になって理解できたんです。

格闘ゲームでは攻撃だけではなく防御テクニックも重要なんですけど、相手がずっとガードしていたら攻撃を当てることができないですよね。だからどういう戦い方になるかというと、相手がガードしていない瞬間を狙うんです。

|

そしてガードしていない瞬間があるとすれば、それは相手が攻撃した瞬間。その瞬間は無防備になるから、(身振り手振りで説明しながら)こうやって相手が攻撃してくるときに、自分は一瞬引いて、逆に蹴り返すというのを“差し返し”と言うんですけど……当時はそれができなかったんですよ。

でも、それが自然とできていて。

それで田中さんに「わかりました! 相手の攻撃を見ているわけじゃないんですね。相手が出しそうなところを予想して、『出た!』ってことだけわかったらボタンを押す。

答え合わせはダメージが入ってからなんですね」と言ったら、「正解だよ……!」と言われて(笑)。「高山君よくわかったね、あのときはわからなかったのに」ということがありました。

──それは熱いですね。Twitterで格闘ゲームの発言が増えたのもそういった時期と重なったからでしょうか。

歌広場氏:

そうですね。できないことができるようになり、理解できないことが理解できるようになったので、凄く楽しくなっちゃって。そして「理解できた」の先にあるものは“道”なわけです。

ゲーム道という言葉はないですけど、弓道とか柔道とか剣道とか“道”というのがつくものには、その行いというか、そのものに接する段階で自分自身を見つめ直す、自分自身の精神性のもっと深いところに行く、というのが根本にあると思うんですよ。

だから、僕は久しぶりにゲームをやって、ゲーム道に入っちゃったわけです。

──そこに至ったそもそもの出来事といいますか、少し話が戻るんですが、なぜ久しぶりにゲームをやろうと思ったんでしょうか。

歌広場氏:

それは「ニコニコ動画」とゲーム実況が流行ったからですね(笑)。おそらく2007年ぐらいから流行り始めて、みんなニコ動で実況動画を見ていたじゃないですか。

悪い言い方をすれば有名人が『ポケモン』をやって「やられちゃった~」みたいな動画も多くありましたが、その結果、よくも悪くも「とにかくライトにゲームを楽しむ」みたいな風潮が一気に広がったと思うんですよ。

しかもその期間というのは、ちょうど僕が「ゴールデンボンバー」に加入(2007年)して、先ほどお話した忙しかった期間と丸被りしているため、久しぶりにゲームのほうに帰ってきたら「今こんなことになってるのか!」と。

だから、そこへのアンチテーゼとしてのゲーム道でした。

──たしかに、当時は“極める”ではなく“楽しむ”を追求した動画が多かったように思えますね。また自分ではプレイせず、そういった動画を見てゲームを楽しむ方も多くいらっしゃったと思います。

歌広場氏:

それはそれでいいんだけど、その側面しか知らないのはヤバい、と思ったんですね。それはゲームを楽しんでいるかもしれないけど、ゲームというものの一面だけを見て全部を理解したような気持ちになっているだけ、みたいに感じてしまって。

だから実は、ニコニコ動画、ゴールデンボンバー、実況者たち、という誰にも見えない僕しか感じないトライアングルがあって(笑)。そこで一気にゲームに関する発言をするようになったんです。

それが2011年とかですね。

──ちょうどその頃、カプコンのオンラインゲームが原作のアニメ『イクシオン サーガ DT』のオープニングも担当されましたよね。

(画像はAmazon | TVアニメ「イクシオン サーガ DT」OP&ED曲 DT捨テル/レッツゴーED (通常盤) | ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT | J-POP | 音楽より)

歌広場氏:

そういう機会もありましたね。少しずつですが新しいことに挑戦できるタイミングが来ているのを感じていました。だからゲームの事を言ってみようかなという気持ちになったんだと思いますよ。

『風来のシレン』を3000回遊び、「ゲームも死んだら終わり」と学ぶ

──まずはここ最近のことをお伺いしてきましたが、これはもっと遡って、“歌広場淳はいかにしてゲーマーになったのか”を紐解く必要がありそうです。早速ですが、最初のゲーム体験は何だったのでしょうか。

歌広場氏:

最初という意味ではファミコンですね。ある日、父がファミコンと『ファミスタ』を買ってきまして。ただ、僕は野球に全然興味がなかったので、まったく楽しめなかったんですよ。

だから最初はゲームのことがあまり好きではなくて……。それで、自分で好きそうなものを探そうと思い、当時は今みたいにネットが発達していないので、ポストに投函されていたチラシとかでゲームを探し始めたんです。

そうしたら「これは面白そう、これは難しそう」みたいに想像するのが凄く楽しくて。

ここで初めて、ゲームに携わることの楽しさを経験したんです。

──そしてどのようなゲームを選んだのでしょうか。

歌広場氏:

元々MSXとかで出ていた『ハイドライド』シリーズというのがあるんですが、その『ハイドライド3』ですね。

『ハイドライド3』(MSX版)

(画像は ハイドライド3 | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイトより)

──おお! シリーズの完結編ですね。『3』から始めたんですか?

歌広場氏:

僕は一番最初が『3』だったんですよ。とてもじゃないですが子どもには攻略できないほど難易度の高いゲームでしたが、僕は楽しかったですね。なぜならば、自分で選んだゲームだからです。

当時は訳がわからずフィールドを歩き回ってるだけだったんですが、それだけでも楽しかったし、恍惚とした気持ちになった──没入感があったんです。ゲーマー風の表現をすれば脳汁みたいなものが出たんですよ。

|

日常生活では缶蹴りで仲間を全員助けるとか、そういうときにしか出なかったのに、ゲームに接すると簡単に出ることに気が付いて。ゲームで脳汁がすごく簡単に出てしまったが故に、それ以降の日常生活では脳汁が出ない日々を送ったんですけど(笑)。

それからですね、ゲームはあくまでゲームだから現実ではないんだけど、ゲームでしか得られない感動があるということを知ったのは。

──その感覚はゲーマーならばみんなが経験していることでしょうね。

歌広場氏:

ですよね。次にそのような経験をしたのがアーケードです。今でこそeスポーツと言われてゲームをやっていることに意味が生まれていますけど、僕が小学生の頃は“ゲームは子どもの遊び”と言われていて。

かといって、子どもだからゲームをやっていいのかというと、「ゲームなんてやったら馬鹿になる」とやらせてもらえなかった。

そういう時代だったんですが、反発心というか好奇心もあって、友達に誘われて電車で隣の町のデパートに一緒に行ったんですよ(笑)。それがめちゃくちゃ楽しくて……。

小学校低学年かつ活動範囲の外なので、悪いことをしているという気持ちもあったんですけど、ここでも脳汁が出まして。

──冒険感や非日常感があったんでしょうね。

歌広場氏:

そうだと思います。そしてそのデパートには「MVS」(SNKのアーケード筐体。厳密には基板のこと)があり、そこで格闘ゲームを初めて遊びました。

最初は訳がわからずただ100円入れて「よくわからないけど楽しい」状態だったんですけど。ある日、先生にバレてしまい……なぜバレたのか記憶にないんですけど、「子どもがゲームをやっているなんて」とか「こんなとこ行っちゃダメ」みたいな感じで怒られたんですよ。

ただ、怒られるとより興味がわいちゃうじゃないですか(笑)。それで、どんどんゲームをするにはどうすればいいか、を考えるようになりまして。

そんな思考をする自分に気づいて初めて、「ああ、僕はゲームが好きなんだ」と思うようになったんです。ただ、当時の友達とはまったく話が合わなくて(笑)。

周りの友達は「『ファイナルファンタジー』の新作が出た」とか、そういう話題で盛り上がっていたんですが、僕は全然興味なかったんですよ。

──まあ「MVS」に100円入れているような子どもですもんね(笑)

歌広場氏:

というのも、僕はコンシューマーゲームをあまりやってこなかったんですよ。一応スーファミとか流行りのものとかをやったんですけど、親がすごく厳しく、そんなにゲームを買ってもらえるような家庭ではなかったんですよ。

だから1個のゲームをめちゃくちゃやり込むという遊び方をしていて、周りが『ファイナルファンタジー』の話をしているときには、『風来のシレン』をめちゃくちゃやってました。

『不思議のダンジョン 風来のシレンDS』

(画像は不思議のダンジョン風来のシレンDSより)

「不思議のダンジョン」の絶妙なゲームバランスは、たった一枚のエクセルから生み出されている!? スパイク・チュンソフト中村光一氏と長畑成一郎氏が語るゲームの「編集」

──やり込みにもってこいのゲーム!

歌広場氏:

マジで1000回以上……それこそ3000回ぐらい遊んだかな……『風来のシレン』のおかげで、「ゲームだから死んでもいいわけじゃなくて、ゲームも死んだら終わり。だから真剣勝負だ」と考えるようになりました(笑)。

ただ、コンシューマーゲームに限って言うと、あとは友達の家で『スーパードンキーコング』や『ヨッシーアイランド』とかをちょこちょこっと遊んでいたぐらいで、あんまり情熱的ではなかったんです。

──では小学生の頃から主にアーケードゲームを遊ばれていたわけですね。

歌広場氏:

デパートで「MVS」に触れた経験もありますが、それ以上に、どうやら僕は”自分で選ぶのが好き”みたいで、「みんながやってるからやろう」という思考にならなかったんですよ。

そしてついに、周りのみんなが同じゲームの話ばかりをしていることが嫌になっちゃって、6年生のときにゲームセンターに行くようになります。

しかもそのころ、ちょうど反抗期が来てまして(笑)。「怒られても何でもいいから行くんだ!」とゲームセンターに行きましたね。

──その頃は何のゲームをプレイしていたんでしょうか。

歌広場氏:

『ストリートファイター』や『ザ・キング・オブ・ファイターズ97』(以下、KOF97)ですね。ただ当然、小学生なので100円とか50円しかないので、長くプレイできるわけがなく。

(画像はSteam:THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCHより)

だいたい2面とかで死んでしまって、そこからは上手い人のプレイをずっと見ていました。これは格闘ゲーマーたちが必ず通る道だと思うんですが、上手い人のプレイを見るというのをずっとやっていると、ゲームが上手い人……100円で永遠に遊ぶ人がカッコよく見えてくるんですよ。

──当時は”何人抜き”とかありましたしね。

歌広場氏:

ありましたね(笑)。そういう人たちのプレイを間近で見るようになってから、僕にとっての格闘ゲームは「これは遊びじゃないのかもな」と思うようになってきまして(笑)。

すごく印象的だったのが、当時の周り(小学校6年生の子たち)はみんな「ゲームって遊びだから楽しければいいじゃん」って言ってたんですけど、僕だけ「それじゃダメだよ」と言ってて(笑)。

──あはは(笑)。それはガチな小学生ですね。

歌広場氏:

本当に(笑)。そこで命運をわけてしまったんでしょうね。すごく連勝している人とかを間近で見ることによって、「ゲームは遊びでも勝たなきゃダメなんだ」という気持ちになっていった、という幼少期を過ごしました。

リュウ「少しずつ強くなっていく、それがいいんだ」、歌広場「ああそうか、少しずつ良くなっていけばいいんだ」

──そこまでゲームセンターに魅了されたのは、なぜでしょうか。もちろん反骨心のようなものもあると思いますが、たとえば雰囲気なのか、ゲームなのか……。

歌広場氏:

間違いなく“人”ですね。『KOF97』が出たばかりのときに、ある日ゲームセンターに行ったら知らないキャラクターを使っている高校生ぐらいのお兄さんがいたんですよ。『KOF97』ってキャラクター選択画面で特殊なコマンドを入力すると、隠しキャラクターが出るんですけど、それがすごく衝撃的で。

「これ絶対俺の知らないキャラだ、なんなんだろう」と思って、その人に「さっきのキャラクターってどうやって使ってるんですか? どうやって出すんですか?」と話しかけに行ったら、「上から下に3回ぐるぐる」みたいなコマンドを教えてもらえて。

実はそのコマンドは全然正確じゃなくて、お兄さんも偶然出ちゃったみたいな感じだったんですけど(笑)。

当時はネットが今にくらべて全然広まってなかったですし。

だから実際にやっても出なくて、3回挑戦して3回とも知らないキャラクターに決まっちゃったんですよ(笑)。

それで「使えないよー」と言ったら、「じゃあ俺やるよ」ってお兄さんが言ってくれて、一緒にキャラクターを使いわけて遊んだんです。それがすごく楽しくて。

──それが原体験なわけですね。

歌広場氏:

ええ。当時の小学生は、年上のお兄さんとかは親戚じゃないと知り合う機会がないし、一緒に何かをすることもないじゃないですか。だからすごく刺激的かつ楽しくて、とてもワクワクしたんです。それでのめり込んだというのがあります。

だから、結局“隠しキャラを出す”という目的は達成できませんでしたが、じゃあ失敗なのかというと、そうではない。隠しキャラが出て「たのしー!」となる以上の楽しさがそこにあったんですよ。

ゲームを通したコミュニケーションには間違いなく成功していて、そういう場面がこれから今に至る人生の中で何度もあって、ゲームから離れられなくなっていったんです。

──つまり、コミュニケーションツールとしてのゲームの面白さに気がついたわけですね。

歌広場氏:

僕にとってゲームはコミュニケーションツールであり、この出来事はそれを体験した瞬間でしたね。もちろんゲームそのものも楽しいんですけど、それ以上にゲームの本質とは別の部分の楽しさに魅了されて。

だから、ゲーム内だけじゃなくてゲーム外も同時に見て楽しむ、という文化に興味を持つようになったんです。言い換えれば、ゲームはゲーム単品で見なくて、その周辺の文化やそこに携わる人とかも含めて見る、と。

|

たとえば映画って作品の中だけで評価する表層批評がありますが、それとは別に“監督がこういう思いでこの作品を作った”ということまでも含めて批評するという方法もあるじゃないですか。

そう考えると、そのほうがより豊かだと思うんですよね。厳密じゃなかったとしても。

あとは一言で「クソゲーだからやらない」と切り捨てる人もいますけど、むしろクソゲーをやり込むとどうなるのかとか、なんでクソゲーがあんなにヒットしたんだろうとか、そういうことにも興味が出てきたりして(笑)。

──そして、その経験が今でも生きているわけですね。では、中学生の頃はいかがでしょうか。

歌広場氏:

中学生のときに兵庫県から千葉県に引っ越したんですけど、『KOF』って関西と関東じゃボタン配置が違うから、それで今までやっていたことが全部できなくなってしまって。それで『KOF』からは一旦離れて、関西でも関東でも同じボタン配置のカプコンのゲームをやるようになったんです。

──それだけガチだったということですね。

歌広場氏:

同年代ではやはり強いほうだったと思います。なんとなくガチャガチャやって楽しいという時期が小学校の時代で終わっていたのでラッキーでしたね。

──その頃のカプコンゲーだと……。

歌広場氏:

1999年頃なので『ストリートファイターIII 3rd STRIKE』(以下、『3rd』)と『ストリートファイターZERO3』(以下、『ZERO3』)という2タイトルがありましたが、僕は『3rd』のほうをめちゃくちゃやりました。本当に中学生時代にめちゃくちゃやりましたね。いまだに愛されているゲームなんですけど。

(画像はCAPCOM:STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION -Fight for the Future- 公式サイトより)

『3rd』ってキャラ差があるゲームなんですけど、腕次第では何とでもなるシステムだったんですよ。そこに惹かれて。

一方で、『ZERO3』はそのキャラ差がめちゃくちゃで、『3rd』と『ZERO3』のどっちがクオリティが高いかというと、まあ基本9:1ぐらいで『3rd』ってゲームファンは言うと思うんです。

よく“本格派の大人のゲーム”と言われるんですけど。

ところが面白いことに、当時は『ZERO3』のほうが全然人気があったんですよ。くそ強い技を叫びながらやるだけで皆満たされていたわけですね(笑)。

そこがまたゲームの面白い所なんですけど。

──これまでのお話を踏まえるに、歌広場さん的に『ZERO3』は合わなそうですね(笑)。

歌広場氏:

まあ、『ZERO3』の良い部分が性に合っていなかった、というのはあります。『ZERO3』ではシステムやバランス的にやっぱりどうしようもない場面があるんですよ。だから『3rd』に行って。

ただ、そのときの僕がすごくこのゲームやろうと思ったきっかけは、そういうシステムやバランスじゃなくて……。

最初はよくわからないから、スタンダードなリュウを使ったんです。そうしたら全然上手くいかなくてボロボロに負けちゃって……。

(画像はCAPCOM:STREET FIGHTER III 3rd STRIKE ONLINE EDITION -Fight for the Future-|キャラクターより)

でもリュウでやっと勝ったときに、「少しずつ強くなっていく、それがいいんだ」というセリフが流れたんですが、「こいつ、本当に良いこと言うな。ああそうか、少しずつ良くなっていけばいいんだ」と(笑)

──めちゃくちゃいい話じゃないですか(笑)。

歌広場氏:

それで「いきなりは無理だよな。子どもの頃から見てきた連勝しまくる人たちも、きっとこういう時代があったんだな」と思って。これがきっかけで、ゲームをより深く理解しようと思ったし、勝つことにこだわり始めるようになったんです。

──より強さを求めるようになったと。

歌広場氏:

しかし、その先に待っていたのは孤独でした。というのも、ゲームばっかりやっているので当然強くなっていくんですけど、強くなるということは勝つということなんですよね。

いつしか“地元のゲームセンターのその年代では一番強い”みたいになったことがあって。そんなある日、そのゲームセンターで普通にプレイしていたんです。

時間帯が早かったのもあって、最初は誰もいないなかプレイしていましたが、時間帯が深くなっていくと人が増えてきたにもかかわらず……。

──かかわらず……?

歌広場氏:

ボスを倒し切っちゃって。じゃあもう一度やろうかとひとりプレイをやったのですが、何度も何度もラスボスを倒しちゃうんですよ。どういうことかというと、誰も乱入してこないんですね。だから「対戦しようよ」と周りに言うと「嫌だよ、100円無駄になるだけだもん」って言われちゃったんです。

──それは辛いですね。

歌広場氏:

それを言われてすごいショックを受けたんですよ。「対戦格闘ゲームって100円を無駄にしても戦うものなんじゃないの?」とか「勝てばいい」と思っていたから。でもそんなの独りよがりで、当たり前ですけど、勝ち負けの前に楽しくなきゃいけないんですよね。

僕はいつしか勝つためにゲームをやるようになっていたんですよ。ゲームが少しずつ上手くなっていくと、その過程で勝てるようになってきて、勝つことが楽しくなってくる。

そして次第にその楽しさにしか目が行かなくなり、知らない間に手段と目的が入れ替わってしまっていたんですね。

そうなると、周りの人がついて来れなくなってしまう。だから誰も対戦してくれないというときがあったんですね。

──それは“すごく強かった”、ということでしょうか?

歌広場氏:

めちゃめちゃ強かったわけじゃないので、たぶん戦って楽しくなかったんだと思うんですよ。『ストⅡ』で言うところのハメ飛び蹴り、当て投げ、波動拳、波動拳、波動拳みたいな……そんな戦い方されたら、そりゃ戦っても楽しくないですよ(笑)。

そこでまた大事なことに気づいて。どんなに強いプレイヤーでも、最強のプレイヤーでも、“筐体の向こうに人が来て、100円を入れてくれなきゃ最強を証明できない”と。

──意識が変わったわけですね。

歌広場氏:

ええ。そこで最強を目指すのは置いておいて、向こう側から100円を入れてもらえるようなプレイヤーになりたいと思ったんです。

すでにゲームは多様化しており、ゲームセンターにもいろんなゲームがあるので、その中でわざわざ「対戦したい」と思えるような人にならなきゃいけない、プレイで魅せなくちゃいけない、という気持ちになったんですね。

だから、ゲームというのは強くなきゃダメなのかといったら、「強くなきゃダメだけど、強いだけでもダメ」と答えたい。

|

それで僕、ゲームに関する考え方がまた変わり、“ゲームとはコミュニケーションツールだ”というのに深く繋がっていくんです。中学生のときに、そこに気づけたのは大きかったですね。

ゲームと触れ合う上で一番大事なことなので。

──なんという中学生……。しかもその頃は格ゲーの氷河期と重なりますもんね。

歌広場氏:

『GUILTY GEAR』が出た直前ぐらいの出来事なので、そうかもしれませんね。高校1年くらいのときに『GUILTY GEAR』が出てゲームセンターに知らない人が増えていきましたが、先ほどの出来事がなければ、「見ない顔だから潰すか」みたいな感じになっていたと思います(笑)。

「会社が僕らのたまり場だった」国産格ゲータイトルを支える男たちの、青春の日々を今こそ明かそう【初対談:『GUILTY GEAR』石渡太輔×『BLAZBLUE』森利道】

でも、大切なことに気づけたので、新しく来た人に対して「いろいろ教えてください」とか「対戦しましょうよ」とコミュニケーションを取れるように意識をしました。

──となると、当然プレイスタイルも変化したわけですね。

歌広場氏:

無理やり二択だけを押しつけるとかはやらなくなりましたね。そんな戦法で勝たれたら、誰だって嫌な気分になりますから。

じゃあどうするのかというと、自分が好きなことをするのなら相手にも好きなことをさせて、それを捌いて勝つ。あとは見ている人が「今の上手い」と思えるかどうか。

体力100のゲームで、当たれば50の技を2回続けて出して倒すとかじゃなくてね。

昔はそれでも勝てばいいと思っていましたが、それはじゃんけんするのと同じなので、対戦している人が楽しいか、周りにいる人が楽しいか、そういうことを考えるようになりましたね。

また、自分のキャラクターのカラーや衣装にもこだわるようになりましたね。プレイヤー名が出てなくても、キャラクターのカラーや衣装で誰かわかることってあるじゃないですか。

そういうのはこの頃からこだわりはじめました。

そしてそれが、ゴールデンボンバーの活動にも繋がっています。

──繋がっていくんですね!

歌広場氏:

勝てばいいとか、強ければいいというのは、独りよがりなんですよ。だからそうなってはならない。なぜなら、ゲームはひとりじゃできないから。

これはバンド活動でも一緒なんです。バブルの時期だったらテクニックだけでもCDはみんなの記憶に残らないと意味がない。

だからライブのパフォーマンスに関しても、ついつい人に話したくなる面白いものにしよう、ずっと記憶に残る楽しいものにしよう、そのために色んなことにこだわろう、というのが僕らの活動方針なんです。

──先ほどの話にも繋がりますが、『バーチャファイター』の鉄人のブンブン丸さんが「もちろん勝つのはマストなんですが、より見映えのする派手な技を使おうだとか、対戦相手に自分の考えていることが伝わるように意識していましたね。その甲斐あってか、いまだに対戦の内容を覚えてくれている人もいて、ときおりそういう話を聞くと、とても嬉しいんですよ」と言っていたのを思い出しました。

高橋名人×ブンブン丸×ウメハラ:eスポーツ座談会──名人ブームの影響からプロライセンス発行の本音まで

歌広場氏:

そうですね。そういう名シーンや人生を変える試合って、梅原大吾さんにおける「背水の逆転劇」のようにフィーチャーされているかどうかの違いはあれど、誰にでもあると思っていて。

格ゲー“暗黒の10年”は、『鉄拳』を世界一売れる格闘ゲームへと鍛え上げた──世界市場に活路を拓いた戦略を訊く【バンダイナムコ原田勝弘インタビュー/西田宗千佳連載】

ただ、そういうシーンは意識しないと絶対生まれないんですよ。だって極端なことを言えば、「背水の逆転劇」はあの状況ならもっとベストな動きはあったんですから。

手前の選択肢の中でも。

でもウメハラさんは、数ある選択肢の中であえてあの動きを選んだ。その結果、人生が変わったと思うんですよ。

もし「背水の逆転劇」がなければ、いまのウメハラさんはなかったんじゃないでしょうか。

──そういう意識が歌広場さんにもあったからこそ「ゴールデンボンバー」の活躍につながっていくんでしょうね。そういえば高校生になってからも基本的にはおひとりでゲームセンターに行かれていたのでしょうか。

歌広場氏:

そうですね。ただ『バーチャファイター4』(以下、『バーチャ4』)が出たときにちょっと時代が変わって。キャラクターを「VFネット」というネットワークに登録して名前をつけたり、段位のシステムやカードを登録して情報を管理できるようになったんですよ。

(画像はAmazon | Virtua Fighter 4 | ゲームより)

段位のシステムは10級からスタートして、初段になると同段位で戦って勝つと次の段に、5回負けると戻っちゃうというシステムです。

ところが最初に対応していたのがボーダフォン(現ソフトバンク)だけで、僕はauだったので登録できなかったんです。だから高校の友人のボーダフォンユーザーに登録してもらっていて。

それで初段になってから少し経ったある日、上手い人にカモられて1級に戻ってしまい……その日の夜に、半泣きになりながらその友達に「ごめん、『バーチャ4』の名前変えてもらっていい? 実は負けちゃってさ……いつまでもこの名前でいたくないという気持ちを込めて『一級さん』にしたいんだ! それだと笑えると思うから(涙)」と電話しちゃって(笑)。

──そんな電話が掛ってきたらビックリしますよ(笑)。

歌広場氏:

そしたら友達が「何それ?(笑)」と興味を持ったらしく、『バーチャ4』を一緒にやるようになったんです。ここで初めて一緒にゲームができる学校の友達ができて、初めて好きなゲームの話をできるようになって。

結局その子は全然上手くなりませんでしたが、僕はその子と毎日ゲームの話で「フレームがあーだこーだ」と言い合うのが楽しくて仕方なかった。

先ほども少しお話しましたけど、友達が『ファイナルファンタジー』の話題で盛り上がっているときにそこに入って行かなかった人間で、なんなら周りが『マリオ』とかをやっているのを横眼に覇王丸(『サムライスピリッツ』シリーズのキャラクター。)とかを使っていた人間なんですよ(笑)。

だからそういう友達ができてめちゃくちゃ楽しかったです。

──高校生にしてやっとですね。

歌広場氏:

本当に(笑)。そう考えると、僕の青春はゲームにすごく捧げたし、支配されていましたね。そのとき売れていた歌手とか、流行りのお笑い番組とかに触れなかったので、当然たくさんのことを捨てたんですけど。

でも、ひとりでずっとゲームをやっていたわけじゃないというのが、楽しかったことでもあり救いでもありますね。ゲームセンターには当然自分の居場所としてのコミュニティがあったし、ベタですけど本当に学校で教えてくれないことを全部ゲームから学んだ感じだったので。

だって学校では教えてくれないじゃないですか、「いいか、お前らがどんなに偉くなっても、周りに部下がいなければ偉いということを表現できないんだぞ」なんて(笑)。

──あはは(笑)。