『釣り★スタ』から『ドリランド』へ。だが初期『ドリランド』はヒットのプレッシャーに負けて手応えが掴めず

──『ドリランド』の頃になると、どういうプロジェクトチームで開発や運営をされていったのでしょう?

吉田氏:

『釣り★スタ』からずっと同じなんですよね。『釣り★スタ』も最初は3人で運営していて、途中で少しエンジニアが増えたりして、その頃に会社から「もう一本行こう」と言われたんです。

そこでまた、『釣り★スタ』を立ち上げたときと同じメンバーでまたやりましょうと。

僕がゲーム事業を立ち上げるときは、コアな遊びや演出の部分を必ず比護さんに見てもらって。こういう作りにするといいとか、こうすればユーザーが集まるし、この要素が入っていれば大丈夫なので、これであとは面白くしてください、というような。

比護氏:

『釣り★スタ』は“釣り”というカジュアルなものだったのに対して、『ドリランド』は“発掘”という非日常的なテーマだったので、すごく苦労して。

『ドリランド』で要望された“石を砕いて発掘する”という要素を入れたコア部分の制作も、実はあんまり自分でも上手くできなくて、結局それがきっかけでサービスが徐々に収束していったところもあって。「やっちゃったな」とすごく反省したプロダクトですね。

|

──『ドリランド』は『釣り★スタ』を運営している中で並行して立ち上がっていった企画なんですよね?

吉田氏:

そうですね。『釣り★スタ』が2007年5月に出て、2008年の8月にはドリランドのプレスリリースを書いているので約1年後に立ち上がった企画です。

『釣り★スタ』の基本的な構造を活かして横展開しようということでできていったゲームなんですが、『ドリランド』は最初は思った以上に伸びなかったですし、作っているメンバーにも「うーん……」という空気がありましたね。

──その空気というのは?

吉田氏:

『釣り★スタ』を出すときには「これは楽しいよね」という気持ちがチーム内にあったんですよね。でも、『ドリランド』のときは「これで本当にいけるかな」というような。そういう空気だったかなという記憶です。

──なるほど。『ドリランド』はそもそもどういう狙いで作っていったのでしょう?

吉田氏:

『釣り★スタ』のときの構想で、仮想世界を作ってその中で遊べるもののひとつとしての“釣り”というものがありましたので、釣りの次は“探検”だったんですよね。コレクション要素として探検して“化石を掘る”というものになっていきましたね。

──『ドリランド』を作ろうとしたとき、ゲームのコア部分は『釣り★スタ』同様に比護さんにお願いされたんですか?

吉田氏:

そうです。でも比護さんも「これでいきましょう!」という感じではなくて。最後の最後まで悩んでいましたよね?

比護氏:

そう。しっくりこないままでしたね、ずっと。なんかあれじゃないかな、会社の株式上場のタイミングも重なっちゃって社内がバタバタしていて。ゲームバランスが整えられないままにリリースしたというところがあったかもしれないです。

──『ドリランド』で当初に苦戦したというのは、社内のプレッシャーだったり会社の事情だったり、そういう要因が背景にあったのでしょうか。

吉田氏:

それもありますが、僕からすると“1本目が当たっちゃったがゆえのプレッシャー”があったのではないかなと。

僕は当時、「ゲームを作られている方で、まったく違うタイプのゲームを連続してヒットさせた人っているのかな……」とか、そういうことばかり調べてましたね。

そんなの任天堂の宮本茂さんしかいないんじゃないのって思っていたんですけど、調べていくと『星のカービィ』や『スマッシュブラザーズ』の桜井政博さんとか、セガの名越稔洋さんとか、すごい人はいらっしゃるんだなーと知ることになったのですが(笑)。

僕らが挑んでいるのはそんな皆さんと同じぐらいのことなんじゃないかって思えて、「無理じゃない!?」と思ってました(笑)。

|

『釣り★スタ』の成功体験を引っ張りすぎちゃっていて、残すべきところ、捨てなければいけないところの判断が、『ドリランド』を作っている時期はずっと悶々としていて。自分の軸を持てないというか、なにを大事にするべきなのかが見えていない感じがありました。

会社からのプレッシャーとかではなくて、自分の問題でしたね。自分自身の成功体験に変に縛られていて、「縛られたくない」と思っている自分がいるのに、家でふと「縛られているかも……」と考えるような、気持ち悪い状態でした。

──難しいかもしれませんが、“残すべきもの”と“切り捨てるべきだったもの”はなんだったのでしょう。今はその整理はついているのでしょうか?

吉田氏:

いや、難しいですよね……。でも、残すべきものはやはり、SNSとの連動性や、友達と遊べること、コミュニティとの繋がりみたいなものは、やっぱりあるべきだったと思います。あとはやっぱり“シンプルさ”。『釣り★スタ』もそうですし、その後のゲームに対しても、そうあるべきだと思っています。

先ほど比護さんも言っていたのですが、『釣り★スタ』は“釣り”という身近にある遊びの題材ですが、『ドリランド』の“探検”というのは、ちょっと非現実的なんですよね。

非現実的なものの場合にはおそらく、もっとしっかりとした世界観が必要なんだと思うんです。より本当のゲームの世界に近づくものというか。そこがちょっと中途半端だったなと思いますね。

──なるほど。『ドリランド』は途中でガラッとゲーム内容を変えているんですよね。おそらく多くの人が知っている『ドリランド』のイメージは、変わったあとのものではないかと思うのですが。

吉田氏:

そうですね、イメージは変えたあとの方が強いとは思うのですが。

実は最初期の『ドリランド』から遊んでくれていたユーザーさんは今も遊び続けてくれているみたいなんですよ。

──そうなんですか! その人たちは『ドリランド』のどのあたりに帰属意識を持っているのだと考えますか?

吉田氏:

それはやはり、“最初の『ドリランド』の中で出会えた人たち”という結びつきが強いのではと思います。『ドリランド』という名前のもとに集まった人という繋がりですよね。

それはだんだんと『ドリランド』以外のゲームも“この人たちと遊びたい”という気持ちになって、そのまま一緒に遊ぶようになったりとか。

『ドリランド』をきっかけに、普通の友達関係に変わっていったのではないかなと思います。

|

──ゲーム性というよりも、『ドリランド』というコミュニティだったことが大きいということですね。

吉田氏:

ですね。

──別のインタビューでとても面白いなと思ったのですが、あるゲームでは、もともとはカードゲームのシステムだったのに、イベントではパズルとかの全然違う遊びを作って入れているということなんですよね。

いわゆるゲーム屋さんからすると、ゲームとは「ゲームシステムや世界観を遊ばせるもの」なので、なんでも詰め込むという考え方は最初からそういうコンセプトでもない限り、あまりやらないんですね。

でも、そのインタビューをした会社さんの考え方は“とにかくユーザ-さんを楽しませる”というだけなんです。その感覚って、たぶんゲーム屋さんにはなかなか理解できないですし、僕も聞いていてけっこう新鮮だったんです。

今の吉田さんの話は、そういうものなのかなって。『ドリランド』という場所に集まった人は、ゲーム性がまったく変わった今も居着いているというのは、ゲームの仕組みに惹かれたわけではなくて、ほかのところに理由があるわけですよね。

吉田氏:

そうですね、昔バンドを組んでいた仲間みたいな(笑)。

僕らはどう人を繋げてあげるかを大事にしてますし、そこになにかネタを常に投下してあげて、コミュニティの人たちが集まるきっかけを作っている感じがありますね。

──競争や協力要素など、昔はプラットフォームありきで考えられていた「ソーシャル性」的なものは、プラットフォームの存在感が薄くなったスマホゲーム全盛の今でもなお求められているように思います。

ソーシャル性って、もはや仕組みとかシステムではなくて、もうちょっとこう思想みたいなものに、またもう一回整理されはじめているのかなって感じるんですよね。

吉田氏:

ゲームって、「AかBを取捨選択して良い答えを出しましょう」というのが根本だと思うのですが、僕らはそういったゲームというよりも、“遊び”を作っているというか。ゲームの外側のコミュニケーションや空間、集団全体も遊びに含まれているんですよね。

“遊びをクリエイトする”というのはかつてのナムコさんのキャッチフレーズだったと思うのですが、あれがすごく好きで、ゲームを作っている訳ではなく、「友達関係を含めた空間や生活の一部を作っている」という考え方がすごく好きですね。

──学生時代の友達と久しぶりに会って、公園で缶蹴りとかしたらめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、その缶蹴りを作りたい感じですかね。

吉田氏:

そうですね。でもその時に誰も知らないゲームをやろうって言われても「無理無理!」ってなるじゃないですか。なので、誰でも知っていて遊べる感じが良いんですよね。

|

旧『ドリランド』から新『ドリランド』へ。ユーザーはリニューアルで600万人、テレビCMで1,000万人越えへ

吉田氏:

旧『ドリランド』は僕の後に久岡(祐介氏)【※】がプロデューサーを担当することになったのですが、当時グリーが提供していたゲームの中では、ユーザー数が一番少なかったです。少ないとは言っても10万人以上はいましたし、売上も月に数億円ぐらい出ていたので、少なすぎたというわけでもないのですが……。

もう一歩飛躍させないといけないということで、旧『ドリランド』の最終段階の頃にはいろいろ試行錯誤していました。いろいろやっていましたよね。

※久岡祐介

2007年9月にグリー入社。2008年7月から『ドリランド』チームに配属。2010年6月から2011年4月まで『ドリランド』のプロデューサーを担当。

比護氏:

僕も企画書をたくさん書きましたね。

大成くんは久岡さん経由で企画書を受け取っていたと思いますけど。もうその頃は大成くんは出世して直接会話させてもらうことすらもほとんどできなくて……。

吉田氏:

嘘だ! そんなことありませんよー!!(笑)

比護氏:

いやぁもう、「比護ってやつもいたよなー」みたいな感じで全然話してくれなかったですよ(笑)。

『ドリランド』は久岡さんがプロジェクトリーダーとして立っていまして、僕が久岡さんに企画書を渡して、久岡さん経由で大成くんに渡されて、その大成くんからボツという答えが僕に返ってくるというのをずっとやっていました。そうしたらだんだん腹が立ってきて(笑)。

吉田氏:

そんなー!

比護氏:

そんな矢先に、あのコナミの『ドラゴンコレクション』(以下、『ドラコレ』)が出るんですよね。あれがもう、すごいパイオニア的な存在で。みんな「あれはやばいね」って言ってました。

──いわゆる「ガチャ」を普及させたのは『ドラコレ』と『ドリランド』だったということですよね。

吉田氏:

そうなんです。僕も『ドラコレ』が出てから2ヵ月目ぐらいに「これはヤバイかも」って思って。

これはすごいシステムだし、「さすがコナミさんだな」なんて思ったのですが、でもそれをうちでそのままやるわけにもいかないので、僕らは「『ドリランド』のこの設計でまずは試してみよう」という話をして。

『ドリランド』もカードゲームではあったのですが、レイドバトルのシステムを入れて、ガラケーなのに同時にマッチングしたり、リアルタイムにしていましたし、CPUとのバトルやユーザー同士のバトルではなく共闘バトルを売りにしていたので、『ドラコレ』とは違うよね、と。

──その方針については資料を起こしたりとか誰かとディスカッションしたりされたのですか?

吉田氏:

資料には残していないのですが、当時のプロデューサーに方針や考え方を伝えていました。

『ドラコレ』の話も「こういうのがコナミさんから出たよ」という話をして、「あ、これはすごいね、大ヒットするかもね」という話をしたのを覚えています。僕らもこのままではマズイねというのがありました。

比護氏:

誰に言われたか忘れたんですけど、「『ドラコレ』をプレイするな」って言われていたんですよね。僕はUIやデザインなどを作る担当でしたから、プレイしていると『ドラコレ』に似てきちゃうからなんでしょうけど。

|

吉田氏:

『釣り★スタ』時代からも、「同じようなものを作ってもしょうがない」という意識はチームにあるんですよね。

『ドラコレ』と比べると、カードゲームというシステム自体は普遍的なのでいいとしても、遊び方のスタイルは根本的に差異をつけないといけないって思っていましたね。

『ドリランド』はローンチしたあと、すぐにレイドバトルを入れているんです。それをやらないと、プラットフォーマーがヒットしている他の作品をマネたって言われてしまうだろうと思えて。

越えなければいけないラインを意識して、新しい遊びのスタイルを入れていましたね。

──その判断というのは吉田さんの方で出して、それをどう実現するかは比護さんたちがチャレンジしていたのですか?

吉田氏:

そうですね。

──そういう判断の数々を振り返ってみると、「間違っていたな」というものもあるんですか?

吉田氏:

たくさんあります! ひたすら間違えまくっていました(笑)。全部とは言わないですが、こういう遊びをベースにして、こういうふうにしようというのを自分で考えて伝えていましたね。

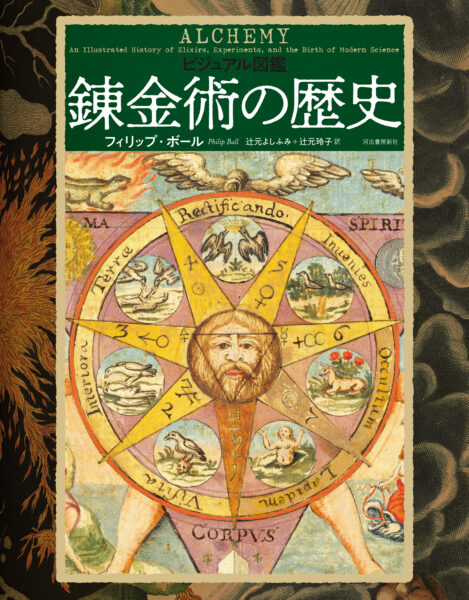

最近こういうのが流行っているとか、昔こういうゲームがあったらしいよとか、情報収集していました。僕もファミコンの歴史みたいな本を読んだりして。

オンラインゲームの制作者に話を聞いたりもして、「こういう要素を組み合わせたら新しいものができるんじゃない」みたいな話もしていました。

──冒頭にもお聞きしましたが、そこからはリニューアルで600万人、テレビCMで1,000万人を越えていくんですよね。その頃の吉田さんの部下とかチームって何人ぐらいいたんですか。

吉田氏:

2012年だと全社員数が1200~1300人ぐらいで、ゲーム部門は200~300人ぐらい。

僕が見ていたのはそのなかの企画部門ですが、他にもゲームのプラットフォーム部門やゲームを実際に作っている部門、あと開発やエンジニア陣もいたので、実質的にはゲーム部門の60%ぐらいを僕が見ていた感じですね。

ただ、2012年ぐらいにはもう中国や韓国、ヨーロッパやシンガポールの支社もできていて、僕は行きたくなかったのですが、行かざるを得ない流れになってしまって。

一週間中国に行って戻ってきて、次は韓国に行ってまた少し日本に戻る、みたいな状況になってしまい、あんまり日本にいなかったんです。

なので、2012年に「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」問題が起きたときや、その前の不正コピーのRMT(リアルマネートレード)問題が起きたときも、僕はシンガポールにいたんですよ。

|

シンガポールから東南アジアのデベロッパーさんに出資するのを決めるためにいろいろ回っていたときで、そんななかで「大変です」って連絡がきて。

他の役員も中国など海外のいろんなところにいたので、リモートで対応していましたね。

──ソーシャルゲームが一般的になり始めたとともに、さまざまな問題点も浮上してきたころですね。当時は業界内でどういった立場だったのでしょうか?

吉田氏:

2013年頃に、業績も良くなかったので「東京ゲームショウ(TGS)に出展するのを辞めようか」みたいな話が会社で持ち上がったんですよね。それをCESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)の方に伝えたら、色んなゲーム会社の役員の人に呼ばれて。

そのとき、「TGSに出る出ないは各企業の自由ですが、御社はゲーム業界に対してどんな思いをお持ちなんですか」といったことを言われたんです。

ゲーム業界に突然現れて突然消えていくのではなくて、業界をもっと盛り上げるためにどんな取り組みができるのか、ちゃんと考えていくべきなのではないかと。

「私たちは表面上は競争しているかもしれないけど、水面下ではさまざまな規制を自分たちで作ったりすることで、ゲーム業界全体をみんなで守ってきた。それについて考える姿勢を示してもらえないと、ゲーム業界の一員と認められないよ」といろんな人から言われて。

当時は、「何で僕に言うんだろ」って思ったんですけど(笑)。

──そんなことが。5~6年前ぐらいだと鵜之澤(伸)さんとかですか?

吉田氏:

鵜之澤さんにはもう一番言われましたね。すごく仲良くさせて頂いていたんですよ。

──なるほど。鵜之澤さんは、そういうことをちゃんと言う方かもしれませんね。

吉田氏:

その後も各社さんから言われて。当時だと『ファイナルファンタジー』のゲームを作っていたので、スクウェア・エニックスの橋本(真司)さんからも言われたし、『モンスターハンター』のゲームも作っていたのでカプコンの辻本(良三)さんからも言われて。

僕はもう「ああーーー!」ってなって。

──なかなかのメンツですね……。

吉田氏:

その時、先人の方々が作られてきたこのゲーム業界の歴史の重さみたいなものを、そのタイミングに改めて感じましたし、だからこそ自分たちがやらなきゃいけないことがわかって。

|

そのタイミングで一般社団法人ソーシャルゲーム協会(JASGA)【※】という団体を作ってもらったんです。

※一般社団法人ソーシャルゲーム協会(JASGA)

グリーをはじめとしたプラットフォーマー6社と一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)、一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)といった関係団体、そのほかのソーシャルゲーム事業者に加え、ドコモなどの主要キャリアを含めた50社の賛同を経て2012年11月に発足。ソーシャルゲームに対する自主規制と青少年等に対する啓発活動、カスタマーサポート品質の向上のための活動を目的とした。2015年4月にCESAに吸収合併された。

──投資をする人から話を聞いたことがあって、儲けたお金の再投資率という指標があるんですが、他の産業だと低くても80%で、映画だと90%ぐらいらしいんですよね。一方でゲームってその再投資率が60%ぐらいらしいんですよ。

そこは産業として、まだまだ水物というか。これが未来永劫続く産業とという捉え方になっていないということなんですよね。任天堂さんとか一部の大きなメーカーの再投資率は相当高いと思うんですが、それでもまだまだ過渡期にあるんだなと。

大きな産業ではあるんだけど、100年以上続いている映画業界とかと比べると、まだゲームは30年で。30年なりの重みはあるんだけど、他の産業は100年、200年というスケールがあって。

吉田氏:

作ってきた人たちがどういう業界や産業にしたいのかをしっかりと持って、それを長く続けていかないと、まだまだ映画のような産業にはならないですよね。

──一方で、比護さんはその当時どういう状況だったんですか?

比護氏:

僕は“立ち上げ屋”なんですよね。サービスが始まると、すぐまた別のプロダクトにアサインされちゃって。

吉田氏:

そもそもリアルマネートレードというのがどういうものか知らなかったんですよね。オンラインゲームやってないから。

比護氏:

そうそう、僕もあまりピンと来なかった。

吉田氏:

なので最初は「どういうこと?」となって。それで「いや、カードを作ってアカウントごと売っている人がいるんですよ」って説明を聞いて「えぇっ!?」という感じ。全然知らなかったですね。

比護さんには立ち上げやリニューアル時とかにあっちこっちを見てもらって。1年に1回、大ヒット作を生んでくれれば比護さんは何をしていてもいいという扱いでしたね(笑)。

比護氏:

そんなの無理だよ(笑)。

吉田氏:

比護さんはマネージメントをやりたい人ではないし、良いものを作りたい、軸がブレているチームでは絶対にやりたくないという人ですので、比護さんには自由にしてもらって。そういう権限が与えられていましたね。

──権限を与えられていたというと、具体的には?

吉田氏:

普通なら会社から「このチームでやってください」と言われたら、「これはやりたくない」とはあまり言えないと思うのですが、比護さんについては“拒否権あり”みたいな感じですね(笑)。

比護さん自身がやってみたいと思えることに関わってもらうべきということで。

比護氏:

そうなんだ! 全然自覚がなかった。気を使ってくれて本当にありがとう!(笑)

|

吉田氏:

いやいや。だってもったいないですからね。比護さんはゼロイチでモノを作れる人ですし、普通のことを我慢してやってもらっていてもね。

──グリーの中で、比護さんのようにクリエイティブなゼロイチのモノ作りができる人というのは、他にいらっしゃるのですか?

吉田氏:

当時のゲーム部門ではあんまりいなかったように思いますね。

比護氏:

大成くんがグリーを辞めたあとだと、『消滅都市』とかいろいろ出たんですが、あれの開発者はもともとスクウェア・エニックスの人だったりするから。後から入ってきた人はゲーム業界寄りのクリエイターさんが多かったですね。

『釣り★スタ』や『ドリランド』の頃は、グリーにいても「ゲーム会社です」って誰も言わなかったですし、そういう系統の人もあんまりいなかったですからね。

──ゲーム内容や方針を決める時に、「こういうものをこうやるとユーザーはこう盛り上がってくれるはず」みたいなことをイメージされるじゃないですか。『ドリランド』のときも『釣り★スタ』と同じように、グリーにいるコミュニティの人たちを意識されたということでいいんですよね?

吉田氏:

いえ、そのときにはもう時代が変わってきていて。

最初のコンセプトでは、10代~20代で無料で遊びたい人に受け入れられるようにということを意識して、でも上の世代の人たちにも遊んでもらえるものにしたいね、というものだったんです。

でもゲームがヒットすることでSNSも拡大していったので、『ドリランド』の頃にはそれまでグリーのゲームを遊んでいなかった層にも広げていこうというのを意識していましたね。

比護氏:

絵文字の使い方をたたき込まれたりしていましたよ。当時は30歳を越えていて感覚的にはおじさんなんだけど、「ここはハートでしょ!」とか、「ニッコリマークはどうした!」とか言われて。

ガラケーって1行に13文字程度しか表示できなかったので「13文字で全てのことは言えるんだ!」みたいな話をされて、なんとか13文字以内に収めたり。

絵文字を駆使する手段をすごく学びましたね。かわいいのをおじさんが書いてましたよ(笑)。

──ゲーム内のお知らせなどの文章を比護さんが書いていた?

比護氏:

そうです。「○○のお知らせだよー!」みたいなのを書いてましたね。

お知らせだけじゃなくお詫び文とかも。「この度は……」みたいなお詫び文を書くのが得意だったんですよ(笑)。

──今ではもう失われた技術ですね。

比護氏:

そうですね、ガラケーのインターフェースに合わせた文章量で伝えるという技でした。

|

──ちょっとここまでの話を整理すると、『ドリランド』を立ち上げたもののちょっと不調で、そんなときに『ドラコレ』が出てきて、それを見て『ドリランド』も大きく舵を切ったと。

吉田氏:

プロジェクトメンバーの中でどうしていくかを考えてもらって。『ドラコレ』の絵が『遊戯王』的なカジュアルなものだったので、『ドリランド』の新しいビジュアルもだいぶカジュアルに寄せていったんですよね。

比護氏:

これはSNSのアバター素材を活かしているんですよね。開発費がそんなになかったから。

吉田氏:

いろいろ事情があって、『ドリランド』チームにそんなに予算を出せなかったんです。

──GREEのアバター素材をそのまま使っている?

比護氏:

そうなんですよ。アバター素材を組み合わせているんです。僕はこういうの得意なんですよ、せこいの。再利用がすごい好きで。

──なるほど。でも素材が共通していおかげで、『ドリランド』は“グリーのゲーム”というイメージがしっかり出ていますよね。

比護氏:

そういって頂けるとすごく嬉しいですね。

吉田氏:

旧『ドリランド』から新『ドリランド』にリニューアルするにあたって、ゲームデザインを変えて、名前も変えようかという話になったんですが、そのときに「名前は変えないで」とひたすらお願いしました。

チームからは「もう全然違うゲームになるんですから名前も変えちゃったほうがいいじゃないですか」と言われたんですけど、「これまで遊んでくれたユーザーが集まる場所がなくなるし、名前は変えないで欲しい」と話したんですよ。

──そもそも『ドリランド』というネーミングにも苦労されたとお聞きしました。

比護氏:

大成くんは「もっとカジュアルなタイトルがいい」と言っていましたね。あの時は一番揉めたんじゃないかな。

吉田氏:

タイトルもロゴも台形にして欲しいとか、もうちょっと子供っぽくしてほしいとか、いろいろ言いましたね。

比護氏:

今思い返すと、サービスがふわふわしていたから、モヤモヤしちゃったんでしょうね。

|

いち早くモバイルゲームにレイドバトルを持ち込んだ『ドリランド』

──『ドリランド』のリニューアルは、イベント運営など通常業務もありつつ並行しながらやっていったのですか?

吉田氏:

『ドリランド』チームには『釣り★スタ』の運営もそのままやってもらいながらでしたね。ゲームスタイルとコミュニケーションのデザインをイベント運営をしながら考えていて。

『釣り★スタ』でも、3対3の釣り対決の大会イベントもやりましたよね。

比護氏:

あったね。

吉田氏:

ガラケー時代にリアルタイムマッチングのルームを作って、3対3が揃ったら5分間の釣り競争をするみたいなものだったんです。実装が大変だし、マッチングのミスなども起きまくっちゃって大変だったんですけど、とにかくチャレンジしまくっていた感じですね。

──『ドリランド』がリニューアルされて復活していった流れをもう少しお聞きしたいのですが。なにか明確に感じられたタイミングとか、きっかけはあったのですか?

吉田氏:

リニューアルして「前よりはいいよね」という感触はあったのですが、一番大きかったのはレイドバトルのシステムを入れたことですね。

当時だとまだレイドバトルのシステムは、PCのオンラインゲームにはありましたけど、モバイルのゲームにはなかったんですよ。うちの社内の人がPCのオンラインゲームが好きで、「こういうのがあるよ」というのを教えてもらって。

当時の僕は『釣り★スタ』と『ドリランド』と『モンプラ』というゲームを担当していたのですが、『ドリランド』と『モンプラ』のチームに、「どちらか速くシステムができた方がレイドバトルを入れていいよ」って話したんです。

そうしたら『ドリランド』チームがリニューアルのタイミングに、レイドバトルのシステムも作り上げてくれたので。それがやっぱり爆発的でしたね。

──レイドバトルがあることで、友達を誘ったりするようになってくれた?

吉田氏:

そうですね。初期のユーザーさんやコアな人たちが毎回リアルタイムにコミュニティで遊んでくれて、「リニューアルされた『ドリランド』のレイド面白いよ」と言ってくれたんですよ。

それで、面白いしシンプルで分かりやすいという声が増えて、1回目の火が付いてきて、これはもう爆発的に伸びるだろうと思えました。

2回目の火はテレビCMの放映ですね。自社ゲームのCMをすることになったので、「じゃあ『ドリランド』のCMをやりましょう」と。

実は『ドリランド』のCMのモチーフは『モンスターハンター』のCMなんですよ。『モンハン』のCMでは関ジャニさんが出ていたと思うのですが、「仲がいい人たちが集まって『モンハン』を遊んでいる」という世界観が良いなと思って。

『ドリランド』もレイドバトルなんで、みんなで楽しく倒そうというものですから、ああいうCMにしたいという話をして。

それでTOKIOさんにご出演して頂いたんですよね。TOKIOさんだと、若年層から年配の方に至るまで幅広い層に圧倒的な知名度があって。ワイワイ遊んでる様子を見せたいというコンテを自分で作って、お願いしたんです。

|

──CMの絵コンテも吉田さんが作ったんですか。

吉田氏:

手描きで、「こういう感じでワチャワチャやっている感じにしてください」というだけのものなんですけども。

──ちなみに初期の『ドリランド』から残っていた人たちって、どれぐらいいらっしゃったんですか?

吉田氏:

おそらく1万人ぐらいだったかなと思います。

──なるほど。別のゲームの例ですが、『Fate/Grand Order』って、リリース直後は大炎上して大変だったんですが、そこで取った戦略は「コアなファンをひたすら守る」というものだったそうなんです。

それで1万人ぐらいのユーザーさんが残って、その人たちを大事にするなかから、だんだんと伸びていった。それに近いものを感じますね。

比護氏:

バンドだとインディーズ時代の人を大事にするみたいな。メジャーになったら売れる曲ばっかりになって初期の人が離れたり。

吉田氏:

そういうのってユーザーさんに伝わりますよね。売上を作りたかったというわけじゃなくて、遊んでくれている人がどう熱狂してくれるかとか、一生の思い出になってくれるかとか、そういうことの方が大事ですよね。

──『釣り★スタ』ですと、釣った魚の魚拓を写真としてブログに載せられたり、『ドリランド』ではレイドが大きかったということですけど、ソーシャル要素で他に工夫されたものってありましたか?

吉田氏:

コミュニティにどう遊んでもらうか、ログをどう使うかはやっぱり1番大事にしていましたね。

『釣り★スタ』や『ドリランド』にはチーム機能があったのですが、それもゲーム内だけで終わらせるのではなく、グリーのSNSにくっつけて、そちらも活性化するみたいな作りをしていました。SNSで見た人がゲームに来てくれるように、ですね。

遊び方では、単独で遊べるものもないと厳しいよねということで、競争系のイベントを月に1回はやるようにして。

もうひとつは協力系で、3人チームでやるのか、30人のチームでやるのかといったようにいろいろな種類を考えて、「誰かと必ず一緒に遊んでください」というイベント企画を入れるようにはしていましたね。

──協力プレイで楽しもうというコンセプトは、当時の他のタイトルですでにやっているものはあったのでしょうか?

吉田氏:

ガラケーでは全然なかったですね。たぶん僕らがやった後にgloops(グループス)とかクルーズとかが出てきて、よりもっとオンラインゲームっぽいものが出てきた感じですね。

──『釣り★スタ』や『ドリランド』はモバイルゲームにおける協力プレイの先駆けでもあったわけですね。

吉田氏:

そうですね。当時のオンラインゲームはパソコンを持ってないとできなかったじゃないですか。そこで、ガラケーでそういう楽しさが味わえるとなると、人口の大きさが全然違うんですよね。

ガラケーしか持っていない人が、ゲーム内で全然知らない人から「ありがとう」とコメントをもらうといったことは、すごく異質な体験だったんだと思います。異質だけど面白いというか、“出会える感”がありましたよね。

──なるほど。

吉田氏:

でも、PCのオンラインゲームではレイドバトルがあって、僕はそれを知ってモバイルに持っていったものですから、新しい遊びを作ったなんて思ってはいないんです。

ただ、オンラインゲームでは要素をたくさん表示できても、ガラケーではコメント欄とアイコン程度しか出せなかったんですよね。そこで、「ありがとう」などのコメントを書き込ませて、SNSっぽい反応をさせるようにして。そういう人がいる感やワチャワチャ感を演出することが大事だと考えたんですよね。

|

──コメントを書くというのは、レイドに参加したあとにコメントを書けるようにしていたんですか?

吉田氏:

「ありがとう」とかの定型文のボタンをつけて、自由にコメント付け加えて「お疲れ、ありがとう」みたいなのを書けるようにもしていましたね。

──そのへんのUIとかもガラケーでの先駆けというか。

吉田氏:

他になかったですからね。

比護氏:

大成くんからそういう方針があったから、僕らも作れたんじゃないかなって。僕なんてもっとゲーム知識がなかったですからね。

“人がいる感”、“ワチャワチャ感”を出したいというコンセプト

吉田氏:

ワチャワチャ感を出そう、コメントを書き込ませようというのは常にありました。その頃にFacebookで「いいね!ボタン」が出てきているんですが、これをどう持ち込むかが一番大事だと思っていました。

ソーシャル系のアクションのなかで圧倒的に簡単で、ワンタップで「見ましたよ」感が出るので。あれをガラケーの世界に持っていきたかったというのがありますね。

──ワチャワチャ感を無機質な感じにせずに取り入れるというのは、実は結構難しいですよね。例えば、「いいね!」の数値が溜まっていくだけだと面白くないけど、定型文であってもコメントが並んでいると嬉しいかもしれない。そのあたりの肌感覚が重要だったんだろうなと。

吉田氏:

重要だったと思いますね。

比護氏:

僕はリア充じゃないから分からないまま作っていたんだけど(笑)。常日頃から“人がいる感”というのを言っていたよね。

──“人がいる感”を生み出すシステムやUIの話をもうちょっと聞きたいですね。今のソーシャルゲームからはそれがなくなってきているように思えて、なんでなんだろうなと。

吉田氏:

あの時代はやっぱり特殊で、インターネットサービスとかコミュニティサービスが好きな人がゲームを作っていたという、2つの領域に跨っていたなかで産業が立ち上がったというのが面白かったのかなって思いますね。

|

でも、今はそういう人たちがもう辞めちゃっていて。1本あたりのゲーム開発期間が長くなったとか、世界観をちゃんと作れないと注目してもらえないとかの理由もあると思います。

比護氏:

分かる。僕みたいな、ゲームにちょっと肩入れしている人の方の密度が上がって、コミュニティ側の人がだんだん脱退していったんだよね、おそらく。

吉田氏:

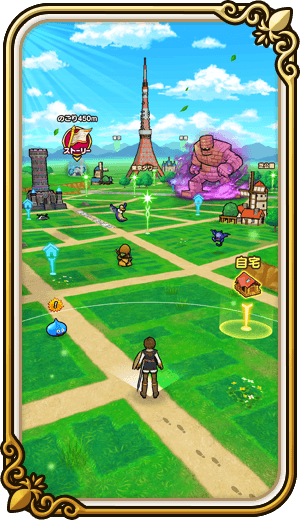

そんななかだと、『ポケモンGO』はやっぱりすごいなって思うんです。あれはゲーム内はそんなにワチャワチャしてないですけど、リアルの場所がワチャワチャしますからね。

──ジムの場所とかに行くと、プレイヤーさんがその場所にいますからね。

吉田氏:

その光景をデザインしたんだと思うんですよね。ゲームをデザインしているというより、生活空間をデザインしている。

『パズドラ』とか『モンスト』とかも、ガラケー時代にはやれなかった、大会などのリアルイベントをやっていますよね。ゲームの盛り上がりをコミュニティに還元していくみたいなことをやられている。

(画像左はABOUTーeスポーツとはー/『パズドラ』eスポーツ公式サイトより、画像右は「モンストグランプリ」などの大会ステージが遊べる!?モンストスタジアムをご紹介!|モンスターストライク(モンスト)公式ブログより)

スマホの中だけで完結させるのではなく、リアルにも絡ませようということをしているところは、長く続いているなって思いますね。そういう意味では、コミュニケーションやSNS要素がゼロになった訳じゃないのかもなって思います。

──そういったリアルイベントや大会なども見に行かれますか?

吉田氏:

イベントに招待いただいたりしてたまに行っています。そこでユーザーさんが楽しそうにしているのを見ると、僕らが作っていたものはゲームだったけど、最終的にはこういう人が集まる光景を作りたかったんだろうなって思えますね。

──比護さんの方では「ワチャワチャさせるってこういうことかな」と考えたことや工夫とかってありましたか?

比護氏:

要素は大成くんから聞いたままに作っていたんですよね。結果画面に、「今日一番大きな魚を釣った人を出したい」とか「急に魚がいっぱい釣れる時間を設けたい」とか。そういうのを彼から聞いて、ユーザーさんが使いやすいデザインにしていただけなんですよ。

吉田氏:

今思うと、グリーがアバターを導入してくれたのが良かったなって思いますよね。『釣り★スタ』のときのグリーは実名制なので、アイコンが顔写真じゃない人とかもいたんですよ。ネコとか。

そういう意味では“人がいる感”が薄かったんですが、アバターが導入されてからは顔写真が並んでくれるようになって、大会のあとにはアバターを並べることができるようになったんです。

──なるほど。

吉田氏:

今のスマホとは全然違いますからね。僕が作っていたのはガラケー時代で、やれることも表現の幅も狭くて、できることといえば、背景色を変える、文字色を変える、横13文字で縦に10行ぐらいと、わずかな画像が貼れる、といったもの。

|

でもそれだけの画面だからこそ、そこに顔写真があってニックネームがあって、一言のコメントにその人らしさがあったりすることで、その人のことを想像したり妄想したりする余地があったんです。

今のPCやスマホでは、イメージするというよりも、世界がちゃんとありますからね。世界があるから、そのままでしかなくて。僕らのときはワチャワチャしている感というイメージを膨らませて作れたのが良かったのかもしれないです。

──『釣り★スタ』や『ドリランド』で、オンラインゲーム的な面白さをガラケーではじめて体験したという人が多かったのでしょうか。

吉田氏:

多かったと思いますね。リアルイベントを初めてやったときには、40歳~50歳ぐらいの方々もいらっしゃってましたから。そういう家にパソコンとかはなさそうな世代の人がたくさんいました。

そういう人にとって新しい面白さを感じてもらえたんだと思います。小さい頃にニフティとかのチャットルームで全然知らない人と会話して楽しかった、みたいな経験に近かったのかもしれない。そこに行けば誰かがいる嬉しさ、みたいな。

──わかりますね。でも今はTwitterやInstagramなどSNSがさらに増えましたし、その人がいる楽しさをゲームに求めなくなったのかもしれないですね。

吉田氏:

それはそうだと思いますね。

比護氏:

そうか、もうきっかけがゲームである必要はないのかもしれないね。

吉田氏:

結局は可処分時間の取り合いですし、ゲームだけの戦いじゃないと思いますね。なので、スマホのゲームが“よりゲームらしく”なっていったのも必然かもしれないと思います。

でも、今流行っている中国から来ているゲームとかは協力要素がけっこう強かったりして。

──つい最近に中国に行って現地のゲーム好きの人に話を聞いたりしたのですが、みんな5対5の対戦ゲームを遊んでいるのですが、そのときに“スクワッドを組む”という表現をするんですよね。

1人で遊ぶのではなく、友達とか会社の同僚とかに誘われてやっていて、心理的障壁もないし、対戦ゲームであってもそんなに競争要素も感じないと話していて。『ドリランド』に取り入れられたレイドバトルというシステム自体はコアユーザー寄りだと思うんですけど、遊んでいる当人たちはあまりそのコアなゲームらしさ意識することもなく、遊ばれていたのかなって思いますね。

ヒットするのは“それまでにない遊び方で人と人とが接するもの”

──ソーシャルゲーム業界の人はゲームを作る動機がやっぱり独特ですよね。ゲーム業界や映画業界であれば、求めるものは作品的なものになると思うのですが、吉田さんが求めたのは“ワチャワチャした感じ”というものだったわけで。“面白さそのもの”みたいなものを表現しようとしている感じというか。

でもおそらく、今のゲーム屋さんに求められているのは、その両方なんだろうなって思いますね。

吉田氏:

大ヒットするものが生まれたり、ゲームデザインが変わったりするタイミングって、デバイスが変わったからというのが大きいと思うんですよね。しかも、そうでないと大ヒットしないのかなとも思えるんですよ。

|

いったんゲーム産業が衰退し始めたときに盛り上げたものって、大概そういうコミュニケーション要素が入っていたんですよね。

──ファミコンですら、お茶の間のテレビがある場所という、その空間全体を含めた遊びだったとも言えますね。ファミコンってひとりで遊ぶものって言われがちなんだけど、体験している身としてはそうではなかったなって思えたり。

吉田氏:

ゲームボーイも一時期は少し厳しい状態になっていましたけど、『ポケモン』が出て通信ケーブルを使った交換とか対戦で再び盛り上がったというものがありましたし。

大ヒットが生まれるのって、やっぱりそういう、誰かと一緒に楽しめるものが見つかったタイミングなんじゃないかって思うんですよね。

──そこにはやっぱり、なにかしら目新しいカラクリがないと広がらないんですよね。なにかしら技術なのか、感情なのか、社会なのか、いろんな要因はあると思うのですが、なにかがカチっとハマるタイミングがあるのかなと。

当時の『釣り★スタ』や『ドリランド』も、ガラケーというデバイスと、ゲーム要素というのが良いタイミングだったのかなと思いますね。

吉田氏:

最近の大ヒットで言うと、『ポケモンGO』はゲームクリエイターの人が作られたのですか?

──あれは、企画の発端は株式会社ポケモンの石原さん(石原恒和氏)が『イングレス』にハマっていて、「これをポケモンでやりたい」というところからなんですけど、作られたのは『ポケモン』を作られているゲームフリークではなく、米国のナイアンティックですね。

詳しいやり取りは分からないですが、おそらくゲーム的な要素はかなり削って作ったのではないかなと思うんです。僕からすると「これはゲームと言えるのかな?」ぐらい思うのですが、それも狙いのうちなんだろうなと。

吉田氏:

すごいですよね。そこでもゲーム業界の人と、ゲーム業界じゃない人のコラボで何か新しいものが生まれたという感じがするんですよね。

比護氏:

たしかに。ゲームクリエイターが集まっちゃったら普通にバトルを始めちゃうだろうね。

吉田氏:

もしそうだったら、今のコロプラさんがやっている『ドラゴンクエストウォーク』寄りになっていただろうなって思うんですよね。

比護氏:

そうだろうね。

吉田氏:

でも、『ポケモンGO』みたいなビッグウェーブがゲーム業界に突然現われるのが面白いですよね。

──そうやって考えると、『ドラゴンクエストウォーク』はとてもゲーム寄りになっていますし、あれは『ドラゴンクエスト』だから広まっているけど、逆に『ドラゴンクエスト』以上のものには広がらないのかもしれないですね。

吉田氏:

そうなんですよ。意外とゲーム業界の外からもっと広げるものが生まれるんじゃないかなって。

──次はどこからなんでしょうね。

吉田氏:

楽しみにしています。(了)

|

“ゲームにこだわらず場所を作りたかった”──大ヒット作に込められていたのは意外な想いだった。

“ゲームらしいゲームではなく、楽しくてワチャワチャしている場所を作りたかった。”

吉田氏がインタビュー全体を通して語っていた言葉だ。決してゲームの事情や歴史に精通しているわけではなく、個人サイトをきっかけにネットで人と繋がる、楽しむという面白さを知った吉田氏が、ゲームボーイで遊んだ原体験を思い返しつつ、ガラケーの世界にテーマパークを作ろうと試みたのが、『釣り★スタ』の始まりだった。

そこにはエンジニアであり、ゲーム制作の心得はあるものの、どっぷりとゲーム専門というわけではなかった比護氏の存在があり、ゲーム業界の論法には縛られず、個人制作で得た独自の考え方や着眼点から、吉田氏の考えるものを具現化していったのも面白い。

ガラケーでのソーシャルゲームの始祖と言える『釣り★スタ』の誕生は、そんな意外なふたりの化学反応が生んだものだったわけだ。

そして、『釣り★スタ』のヒットというプレッシャーに悩まされながらも生み出した旧『ドリランド』、そしてガチャという仕組みを搭載してリニューアルし、大ヒットとなった新『ドリランド』。こちらもまた、レイドバトルをいち早く取り入れて、「みんなとワチャワチャ楽しめる」を目指したゲームであった。

吉田氏が当時を振り返り、そして今を見つめて語る“新しい技術やデバイスが出てきたときに、コミュニケーションを目指したものが、新しいヒットを生む”という言葉。そこには、次のヒットを生み出すためのヒントが秘められているように思えてならない。

【第1回】『釣り★スタ』そして『探検ドリランド』が拓いた“ソーシャルゲーム”の時代の夜明け

【第2回】「怪盗ロワイヤル」狂想曲──ゲーム開発未経験のエンジニアが大ヒット作を作り上げるまで(仮)