面白いゲームに出会ったとき、あなたはどういうふうにその面白さを説明するだろうか。

たとえば、そのゲームは「没入感」がすごくて、それでいて「インタラクティブ」でもあり、プレイヤーひとりひとりが独自の「ナラティブ」を味わえるゲームだ、と書いたとしよう。

しかし、ここまで書いたところであなたは自分の文章を読み直し、考え込んでしまう。

「没入感」という言葉で済ませてしまったけれども、そもそも「ゲームに没入する」とはどういうことだろう?

「インタラクティブ」だとなぜ良いんだろう? 小説や映画では体験できない、まさにゲームらしい物語だと言いたいんだけど、「ナラティブ」という言い方で合っているのだろうか?

……そもそも、「ゲームらしさ」って何だろう。……そもそも、ゲームとは何なのか。

こうしたゲームにまつわる問いに真正面から取り組む、ゲーム専門の学問がある。それがゲームスタディーズだ。

ゲームスタディーズは、2000年頃に海外で成立した比較的新しい学問で、文学や演劇、物語や映画といったほかの表現媒体とは異なる“ゲームという表現媒体ならではの特徴”を研究する。

先の例に挙げた「没入感」や「インタラクティブ」といった、ゲーム独自の特徴を表すのによく使われる言葉や概念を整理して、ゲーム的な現象をよりわかりやすく説明できるようにするのもゲームスタディーズの仕事だ。

しかし、日本ではまだほとんど馴染みがないように思われるこの学問。日本で行われてきたゲーム研究とはどう違うのだろうか。実際のゲーム開発に役立ったりしているのだろうか。そもそも、ゲームを学問的に研究するとはどういうことなのか。

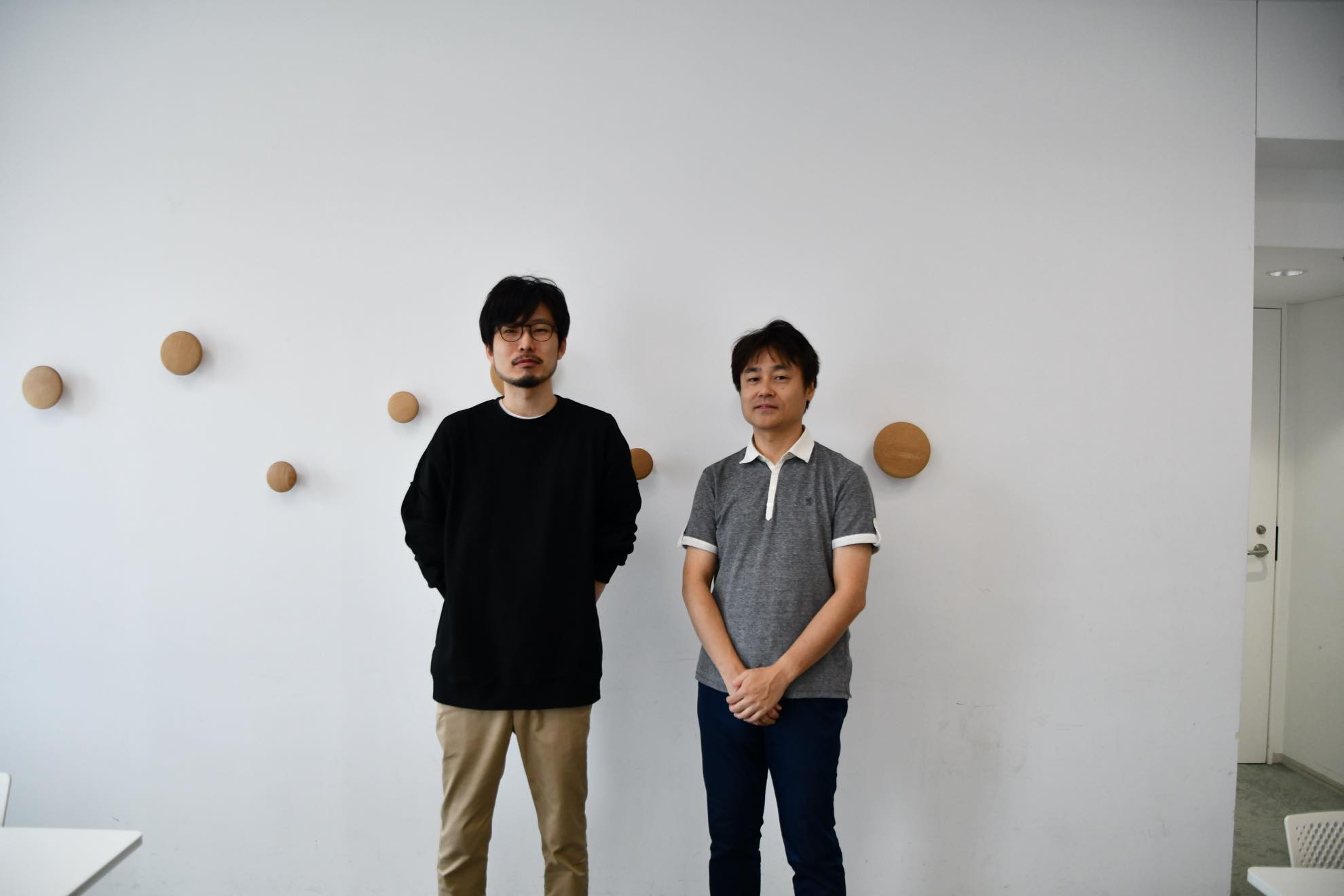

今回は、そうした疑問に答えていただくべく、日本のゲームスタディーズの第一線で活躍する東京大学文学部准教授の吉田寛氏、そしてゲームスタディーズの古典『ハーフリアル』の翻訳や『ビデオゲームの美学』などの研究書で知られる松永伸司氏のおふたりにお集まりいただいた。

ゲームスタディーズの歴史や日本における状況、ゲームデザインやクリエイターとの関係といった学問的な話から、ゲームを“ハック”することや、「『ファイナルファンタジー』は何作目から始めればいいのか?」といったプレイヤー側の話まで、多岐にわたる話題を研究者ならではの観点からお聞きすることができた。

そもそも、ゲームスタディーズってなに?

──電ファミニコゲーマーでは、ゲーム開発者やAI研究者などへの取材はしてきたものの、「ゲームスタディーズ」という学問の分野にはこれまであまり触れてきませんでした。

なので、まずはゲームスタディーズとはそもそもどういうものなのか、ということをお訊きできればと思います。

松永伸司氏(以下、松永氏):

「ゲームスタディーズとはこうだ」みたいにはっきりと言うのは難しいんですが、おおまかに言えば「ゲームをゲームとして研究する学問」というところかと思います。

とはいえ、いまではかなり裾野が広がっているので、もう少し厳密に言えば「ゲームと遊びに関わるトピックを研究する分野横断的な学問」くらいになりますね。

──「ゲームをゲームとして研究する」とはどういうことでしょう?

松永氏:

ゲームというものを、ほかの媒体の視点から扱わないということですね。つまり、ゲームを文学や演劇や映画としてではなく、まさしくゲームそのものとして扱うんです。

たとえば、ゲームは文学という視点から見れば「インタラクティブな物語」ということになるし、映画という視点から見れば「インタラクティブな映像表現」ということになるかもしれません。

そうではなく、ゲームという表現媒体には、ほかの表現媒体とは違う“ゲームならではの特徴”があるはずで、その切り口からゲームを研究しようという学問なんですね。

──たとえば『ドラクエ』のようなRPGは物語としても語れそうですけど、『マリオ』みたいなアクションゲームを物語として見るのはちょっと厳しい。だから、ゲームスタディーズの立場からすると、物語もたしかにゲームの重要な部分ではあるけれど、まずはゲームをプレイする体験が先にあって、その一側面として物語がある、という感じでしょうか。

松永氏:

そうですね。また、一口に「ゲーム」と言っていますが、ゲームスタディーズの主な研究対象はいわゆる「ビデオゲーム」【※】になります。

「ゲーム」というと子どもの遊びからサイコロ遊びにボードゲーム、囲碁や将棋などの伝統的なアナログゲームも含まれますが、そうした広い意味でのゲームについての研究は昔からありました。

※ビデオゲーム

PCゲーム、家庭用ゲーム、アーケードゲーム、そのほかのコンピューターゲームすべてを指す包括的な用語として、英語では一般的に「ビデオゲーム」が用いられる。学問の世界では「デジタルゲーム」と呼ばれることもある。

そうしたゲーム研究は、心理学や文化人類学、経営学などいろいろな分野から散発的に行われていたんですが、「ゲーム専門」の学問としてはひとつにまとまっていなかったんです。

そうした状況で、90年代に海外でゲームを「新しい物語表現の媒体」として扱う、ニューメディア・スタディーズという動きが出てきた。先ほど言ったように、文学や映画などと並ぶ物語の新しいかたちとしてゲームを捉えようとしたんですね。

その潮流に反対して、「ビデオゲームをゲームとして研究する新しい分野を作ろう」というムーブメントが、2000年頃に北欧の研究者を中心に巻き起こりました。ビデオゲームは物語媒体でもあるけれど、第一にはゲームをするものであって、そのゲームプレイの体験にこそ独自のものがあるんだ、と。

そこで新しく、ゲーム専門の学問として成立したのがゲームスタディーズというわけです。

──なるほど、そういう動機があったんですね。ゲームという表現媒体に独自のものに着目するということですが、実際の研究内容にはどういったものがあるんでしょうか?

松永氏:

実際にされている研究の中身はいろいろで、ゲームの歴史の話もあるし、個々の作品やジャンルの話もあります。

「キャラクターになりきる」だとか「ゲーム世界に没入する」とはどういうことか、という話もあれば「ゲームの物語ならではの特徴とは何か?」という話もあります。

あるいはゲーム文化全体や個々の表現の背後にはこれこれのイデオロギーがある、みたいな話もあるし、そもそも「ゲームとは何か?」みたいな哲学的な話もあります。

具体的な例を出すと、僕は何年か前に国内のゲームデザイン分野でちょっと話題になった「ナラティブ」という概念を整理したり、吉田さんはゲームのスクロール技術を使った空間表現の歴史をまとめたりしていますね。

──いま具体的な研究の中身を聞いて思ったんですが、日本でも似たようなゲームについての研究は行われていますよね。たとえば、『ゼビウス』開発者の遠藤雅伸さん【※1】は大学のゲーム学科の教授ですし、文化人類学者の中沢新一さん【※2】や評論家の中川大地さん【※3】は「ゲーム学」というものを立ち上げたりしています。

ゲームスタディーズは海外で成立した学問ということですが、そうした日本のゲーム研究とは何が違うんでしょうか?

松永氏:

「ゲーム研究」と言わずに「ゲームスタディーズ」と言っているのには理由があります。

国内で「ゲーム研究」や「ゲーム学」と言う場合には、先ほどの北欧を中心としたゲームスタディーズの潮流とは無関係に、とにかくゲームを対象にした研究を広く指すニュアンスがあります。

そこには経営学や教育学、心理学やアーカイブ学から、AIや画像処理といった実際にゲーム制作に役立つ技術の研究、ゲーム制作のための理論であるゲームデザイン論など、いろいろな分野の研究が含まれます。ゲームをほかの分野に応用したり、ビジネスや教育の現場で役立てようといった実践的な方向性のものも、「ゲーム研究」と呼ばれたりしますね。

日本デジタルゲーム学会というゲーム専門の学会がありますが、そこで発表されている研究を見ると「ゲーム研究」の幅広さがわかると思います。

そういう広い意味での「ゲーム研究」に比べると、ゲームスタディーズはかなり人文学寄りなんです。とくに、北欧でのムーブメントを主導したのが文学研究者や映画研究者だったという事情もあって、広い意味で芸術学的な研究をベースにして「ゲームをゲームとして研究する」というものが多いです。

|

それに加えて、ゲームスタディーズはどちらかと言うと理論的な研究への志向が強いという特徴もありますね。

たとえば、ゲームの性質を表すのによく使われる「インタラクティブ」や「没入感」といったあやふやな言葉の意味をもっと明確にしていくことで、先ほど挙げたようなさまざまなゲーム研究の基盤として機能することも目指しています。

そういった意味では、実際に我々がやっているような研究と、日本でこれまでもされてきたいろいろな「ゲーム研究」の間には、成り立ちの上でも内容の上でも多少距離があるかと思います。

※1 遠藤雅伸

1959年生まれ。日本のゲームクリエイター。東京工芸大学教授、日本デジタルゲーム学会理事研究委員長、宮城大学客員教授、Japan Game Music Orchestra(JAGMO)名誉会長、CEDEC運営委員を務める。アーケードゲームの傑作『ゼビウス』、『ドルアーガの塔』などの作品を手がけたことで有名。

※2 中沢新一

日本の文化人類学者、宗教学者。1950年生まれ。元中央大学総合政策学部教授。明治大学特任教授/野生の科学研究所所長。多摩美術大学美術学部芸術学科客員教授。独自の宗教体験にもとづく、アカデミズムのスタイルにとらわれない著作が、80年代にニューアカデミズムの旗手として毀誉褒貶とともに注目を浴びる。ゲームについて早くから文章を発表しており、『ゲームフリークはバグと戯れる』、『ポケットの中の野生』などが有名。

※3 中川大地

1974年生まれ。評論家・編集者。総合批評誌『PLANETS』副編集長を務めるほか、アニメムックの制作なども手掛ける。著書に『東京スカイツリー論』『現代ゲーム全史:文明の遊戯史観から』など。

──なるほど。ゲーム研究には実際に機械を作るのに役立つ機械工学なども含まれるけども、ゲームスタディーズはそうした実学のベースとなる理論物理学のような立ち位置にある感じでしょうか。

松永氏:

理論志向という点では、それに近いです。ただ、ゲームを作るためのベースというよりも、ゲームそのものやそれをプレイする文化を理解するためのベースというほうが適切だと思います。それから、もちろん理論的な研究だけではなく、ゲーム文化の歴史や実態を実証的に明らかにする研究もたくさんあります。

僕自身はいま挙げたような意味でのゲームスタディーズに属する研究をやっているという自覚が明確にありますが、日本で同じタイプの研究をしている研究者はいまのところ数えられるくらいしかいないと思います。

なので我々が「“ゲーム研究”の代表です」と出ていくと怒られるでしょうね(笑)。ゲーム研究ではなく「ゲームスタディーズをやっています」みたいな言い方をしているのはそういう理由です。

とはいえ、「ゲームをゲームとして研究する」という方向性であれば、日本のゲーム研究もゲームスタディーズも目指すところは共通していると思います。

──いろいろな分野が広く含まれるゲーム研究のなかでも、「ゲームならではの特徴とは何か?」だとか、ゲームそのものにまつわる物事を研究したり、ゲーム研究全体のベースとなる理論を構築するのがゲームスタディーズという学問、ということですね。

芸術学からゲームスタディーズへ

──続いて、おふたりがゲームスタディーズという分野で、具体的にどんなふうにゲームを研究をしているのかをお訊きしていきたいと思います。まず、おふたりはどうしてゲームを研究し始めたんでしょうか?

吉田寛氏(以下、吉田氏):

私は2019年3月まで立命館大学にいたんですけど、そこで「立命館大学ゲーム研究センター」を立ち上げました。本格的にゲーム研究に関わるようになったのはそれからですね。

立命館大学には元任天堂の上村雅之さん【※】が教授としていらして、私も同僚として一緒に仕事をしていたのですが、私が行く前からゲームのデータベースとコレクションがありました。

じつは任天堂と協力してファミコンのエミュレータを最初に作ったのが立命館大学なんです。

(画像はファミコンとその時代 | 上村 雅之, 細井 浩一, 中村 彰憲 | Amazonより)

もともと自分自身もゲームが大好きで、もう40年近く昔になりますが、ゲームセンターのエレメカやアーケードゲームに始まり、家庭用ではスーパーカセットビジョンからファミコン、スーパーファミコン、パソコンではPC-88やPC-98、MSXなど、日本の黎明期のゲームに子供の時代から触れてきました。

でも学問の対象としてゲームに向き合うようになったのはずいぶん遅くて、大学では芸術学をやっていたんです。

芸術学の中でも、とくに音楽学をやっていまして、戦後アメリカの前衛音楽の研究から出発して、博士論文ではドイツ音楽の理論と思想を扱いました。ただ、音楽学ではポストがあまりなくて、博士論文を書いた後、仕事がない時期があり、その頃はいろんなテーマに手を出していました。ゲームもそのひとつだったのです。

多摩美の仲間とやっていた現代美術批評の同人誌にゲームのスクロールについての論文を書いたのが、最初のゲーム論でした。2007年のことです。ゲームのスクロール技術の歴史を俯瞰する論文です。

単に、ゲームを対象とした分類学や様式論みたいなものを誰もやってなかったので、それを自分でやってみた感じです。それを書いて、自分がやってきた芸術学の分野とゲーム研究は接続可能だなと思いました。だけど日本では誰もやっていない。

じつはその時代にすでに海外ではゲームスタディーズがあったんですね。私が最初に興味を持ったスクロールや視点の問題も、同時代に研究がたくさん出ていたんですけど、当時はそれを知らず、ゲーム研究が2000年前後から盛り上がっていたことは後から遅れて知りました。

|

だから最初はそうした大きな動向と切り離されたところで自己流でゲーム研究を始めて、後からつながっていったかたちです。少し変わった経歴なのかなと自分でも思いますが。

──芸術学の分野の人がゲーム研究をするのは日本ではあまりなかったんでしょうか?

吉田氏:

どうなんでしょう。芸術学内部でもポップカルチャーが対象になる流れはあったし、アニメ研究やマンガ研究はありましたよね。でもゲームにアカデミックな関心が向けられることは、少なくとも芸術学や美学に関しては、最近までなかったと思います。

──なるほど。この辺で松永先生にもお聞きしたいんですけども、松永先生は『ビデオゲームの美学』を上梓されて「美学」という枠組みで研究されていますが、そもそもゲームを研究するために美学という方法を選んだんでしょうか? それとも美学の対象としてゲームを選んでいるんでしょうか?

松永氏:

そんなにはっきりした動機はないんですけどね(笑)。壮大なビジョンがあってやっているわけではなくて、流れでこうなっているだけで、あんまりちゃんとした理由はないんですよ。

|

もともと東京芸術大学の芸術学科というところにいて、デッサンとかは多少やりますけど、作品を作るというよりは基本的に美術史と美学を勉強する学科なんです。

学部生のとき、当時2006年ぐらいでSNSのミクシィが流行ってたんですが、そこで「RPG研究会」というコミュニティの管理人になって「RPGについて学問的に考えよう」というのをやっていたんです。あんまり載せてほしくない話ですけど(笑)。

──ぜひ載せたいですね(笑)。

松永氏:

いまから思うとその経験は自分のなかでけっこう大きくて、参加者の世代もいろいろだったんですけど、当時の新作も昔のタイトルも全体的に取り上げる感じで、お題もたとえば「こんなRPGは嫌だ」とか「RPGあるある」とか(笑)。

僕が研究者になってゲームについて書いているような話の元ネタは、そこでけっこう出ていて。RPGの定義もけっこうみんな真面目に議論していたんですよ。もちろん研究者じゃない方が大半だったと思うんですけど。

とは言えあくまでネット上でのやり取りだけで、そこから研究に直接つながったわけではなかったんですが、その辺からゲームの研究の可能性に興味を持つようになりました。

ちょうど同じ時期の2006年にDiGRA JAPAN(日本デジタルゲーム学会)【※】ができるんですね。そこに早い段階から足を運ぶようになって、翌年の2007年にDiGRAの国際大会が日本で開かれて、だんだん「ゲームの研究ができるんじゃないか」と思うようになりました。

(画像は研究大会 | DiGRA JAPANより)

当時は「美学」っていう分野がなにをするものなのかもよくわかっていなかったです。芸術学科って基本的に美術が大好きな人が多くて、ゆくゆくは学芸員になりたい人などもけっこういる。そういう人は美術作品についての卒論を書くのが普通で、ザ・美学みたいなものをやりたいという人はあんまりいないんですよね。

「カント【※】やりたいです」って学生はレアで、「よくわからないけどとりあえず美術史のテーマじゃない」という人が「美学」という名のもとに卒論を書くみたいな状態だったんですよ。

※イマヌエル・カント

ドイツ(プロイセン)の哲学者。18世紀後半に『純粋理性批判』などを著し、批判哲学を提唱して、後の西洋哲学に大きな影響を与えた。美学に関しては著書『判断力批判』の前半部「美的判断力の批判」において「趣味判断」の概念を哲学体系のなかに位置づけ、同書は美学の古典とされている。

僕も最初は絵巻物かなんかで卒論を書こうと思っていたんですけど、あんまり面白いものにならないなと思って。だったら自分が子供の頃からやっていて、いまも研究会に参加しているゲームで卒論を書けないかな、という発想だったんです。実際の卒論はビデオゲームの話ではなくて「遊びとは何か」みたいなものだったんですけど。

それで勉強してるうちに、伝統的な美学のなかで「遊び」という概念がわりと重要なものとして扱われていることを知って、この方向はありなんじゃないかと思い始めました。

その後修士課程に進んで、ゲームへの関心は引き続きあったんですが、いろいろあって修士論文は「芸術の定義論」をテーマにして書きました。芸術の定義論というのは分析美学【※】のなかで昔からあるトピックで、「芸術とは何か?」を考えるんですけど、そのときに「ゲームとは何か?」「遊びとは何か?」「芸術とは何か?」というそれぞれの問いがリンクするような感覚があった。いまはその関係が見えてますけど、当時はそういう「ゲームと分析美学を組み合せていろいろ考えられるんじゃないか?」というなんとなくのビジョンでしたね。

※分析美学

現代の英語圏を中心になされている美・芸術・感性についての哲学。過去の大哲学者の思想を論じるというよりは、身近な問いやトピックについて明晰な言葉遣いと論理を使って議論する点に特徴がある。

──ミクシィがきっかけになったというのは面白いですね。直接的な研究のスタートではないにしても、定義や道具立てをどうするかは、やはりその時代から引き継いでいる形でしょうか?

松永氏:

いま思えばそうですね。

|

吉田氏:

私もいま聞いていて、ミクシィがきっかけになったというのはけっこう重要だなと思いました。つまりゲーム研究は、ある種の集合知のようなもので、ひとつ理論を出すとそれに対する補足や反論が、いろんな人から出てくるという面白さがあるんですよね。

ミクシィ以前にはパソコン通信【※】の時代がありました。パソコン通信でも職業や年齢や地域をこえた趣味の集まりがあって、すごく濃密で専門的な議論がされていました。そういう雰囲気はいまもインターネットの一部に残っています。

ゲームスタディーズは基本的に、一部の専門家の独占物ではなく、いろんな職業や世代の愛好家が、フラットな関係で、それぞれの得意分野や持ち味を活かして進められてきました。その辺が、これまでの学問とはだいぶ違うかなと思います。

※パソコン通信

インターネット普及以前、80年代から90年代に隆盛した通信サービス。各PCから電話回線を使ってホストコンピューターに接続し、文字データをやり取りする。PC以外に知識や電話代もそれなりに必要なことから自然と敷居も高くなり、初期の濃厚なネット文化が形成された。日本では2006年に「ニフティサーブ」がサービスを終了し、その役割を終えた。

──「電ファミ」でも、たとえばゲームのまばたき表現はどのくらい昔までさかのぼれるかという記事を載せたときに、「もっと古いものがありますよ」というのをSNSでたくさん寄せていただいたんです。ひとつのテーマを投げたときに、いろんな方向に知識や経験を持っている人がいるのを感じていて、こういうことが本当によく起こるんですよね。

ゲームキャラが初めてまばたきしたのはいつ? 目パチするゲームを生み出し、アニメをゲームに持ち込んだのは『FF』を作った坂口博信だった!

松永氏:

そういったことはマンガ研究などでも起こるらしくて、“物知りさん”がたくさんいるんですよね。美術や音楽の世界と違って、ポピュラーカルチャーの場合はまだ学問が権威化されていないので、いろいろな人が「自分こそが一番知っている」と積極的に出てきてくれる。これは研究者にとってありがたいことだと思います。

「研究者」と言ったときに、物知りという意味での知識を期待されることがたまにあるんですが、少なくとも僕は物知り度で言ったらまったく高くなくて。研究者の仕事というのは、基本的に物知りとは別のところにあると思っています。もちろん知識が多いことは強みにはなりますし、研究のタイプによっても話が変わるとは思いますが。

吉田氏:

そうですね。ゲーム研究が集合知と相性がいいと言いましたが、向いている部分と向いていない部分があって、むしろ集合知的なあり方が混乱をもたらすこともあると思います。

たとえばナラティブ【※】の概念についての議論は、適切な理論的把握や概念の操作が欠けていたために、かえって混乱してしまった。

|

そういうところには学問的ベースをもつ人が介入したほうがいいんですよね。ですから特定の人がきちんと責任をもって、概念や用語を普及させるという方向性も必要だと思っています。

※ナラティブ

英語の“narrative”は、物語やその語りといった意味を持つ(日本語の“物語”という言葉が持つニュアンスとかなり近い)。日本では近年、ゲームにおける“ナラティブ”を「ゲームでの体験を通して、プレイヤー自身が自分の内に構築した物語」といった意味で使用することが多くなっている。その際、固定された“ストーリー”と対比する形で、インタラクティブな物語という意味で“ナラティブ”という言葉が使用される場合もあるが、英語の“narrative”と“story”の間に、そのような意味の対比が必ずしもあるわけではない。

──なるほど。ゲームスタディーズには、集合知や草の根的な研究を整理して、理論化することで知識をきちんと積み上げていく、という側面もあるわけですね。

ゲームスタディーズが実際に研究しているもの

──ここで、おふたりの具体的な研究内容について詳しくお聞きできればと。松永先生の著書『ビデオゲームの美学』では、分析美学という哲学領域からゲームを語っていますが、それはわかりやすく言うとどういったアプローチなのでしょうか?

松永氏:

僕はまず哲学についてどう考えているかというと、基本的には「概念の学」として考えています。「概念」というのは、もののとらえ方とか、言葉の意味みたいなことですね。

その概念の研究にはおおまかにふたつの方向があって、ひとつは我々が普段もうすでに使っている概念をより明晰にする方向。

先ほど例に出たナラティブという概念に関してやっている【※】のはそういうことで、「あなたが言う“ナラティブ”はこういう意味ですよね」とか「あなたが引用しているあの人の“ナラティブ”は別の意味なので議論がずれてますね」みたいな、我々が使っている言葉の意味を分析して議論を整理するような方向性です。

※松永氏は論文「ナラティブを分解する:ビデオゲームの物語論」にて、ゲームデザインにおける「ナラティブ」という概念の整理を行っている。

もうひとつは「概念を作る」という方向で、新しい概念を理論的に定義して、そういう新しい見方を通じて、我々がとらえたいもやもやした現象をよりはっきり理解できるようにしたり、より細かく豊かに見えるようにしたりする。つまり新しい概念によって世界の見方を広げるみたいな、そういう方向性です。

──「概念を作る」というと、『ビデオゲームの美学』で言えば、たとえば「ナラデハ特徴」などでしょうか。映画や小説といった個々の芸術形式“ならではの特徴”を言いたいときに、古典的な「媒体固有性」という言葉を使うとそこに含まれる物理的な側面の強調や規範的な響きが入ってしまう。だからその含みを避けるために、「ナラデハ特徴」と呼ぶことで、よりはっきりと説明できるようになると。

松永氏:

そうですね。どういう言葉を選ぶかも大事ですが、どちらかと言うと言葉の意味を明確に定義するというほうが大事です。はっきりとした定義を作って、それに「ナラデハ特徴」というわかりやすい名前を付けてみた、というイメージです。

『ビデオゲームの美学』では、いま言ったふたつの方向の両方をやっていて、すでにある概念を分析して「みんなが言っているのは正確にはこういうことですよね」と整理してみたり、新しい概念を作って「この概念を使えばいろいろな現象が説明できますよ」みたいに提案したりしている。いずれにしろ、そういう概念の学としての哲学を使いながらゲームについて考えています。

|

概念の研究は、概念分析にしろ新しい概念を作るにしろ、ほかの領域の研究にも使えるんですよ。歴史研究だったら新しい概念を使うことでいままで見えてなかった歴史のストーリーが見えてくるとか。なので、いろいろ広がる可能性を持った研究にはなっているんじゃないかと思います。

──松永先生が参考にしている先行研究や論文はどういったものでしょうか?

松永氏:

ヨーロッパで「コンピューターゲームの哲学カンファレンス」(Philosophy of Computer Games Conference)というのがあって、そこでの議論は自分がやりたい方向に近いものが多いです。

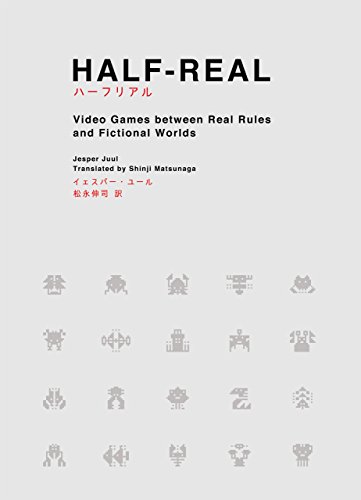

個人の名前を出すと、僕が翻訳した『ハーフリアル:虚実のあいだのビデオゲーム』【※】の著者のイェスパー・ユール(Jesper Juul)の考え方は近いですね。内容的にも研究のスタイル的にも影響を受けているし、新しいこともどんどんやっているので気にするようにしています。

ほかにもグラント・タヴィナー(Grant Tavinor)というニュージーランドの研究者は、まさに分析美学でゲームを研究している人で、かなり自分と方向性が近いと思っています。

(画像はハーフリアル: 虚実のあいだのビデオゲーム | Juul, Jesper, 松永, 伸司 | Kindleストア | Amazonより)

──吉田先生はもともと芸術学、音楽学を研究されていたとのことですが、ゲーム研究ではどういった方向性なのでしょうか?

吉田氏:

音楽の研究をしていたんですが、ただし美学という学問分野の中でやっていたので、「美学を再構築しなくてはならない」ということもずっと考えていました。単なる芸術批評みたいなことをやっているだけではダメだろうと。

芸術というジャンル自体が行き詰まっている状況で、芸術のコメンタリーを延々と続けていても、美学は学問として先がないだろうと。

それが私の課題で、やはり美学を面白くて、現代のニーズにもちゃんと応えられる学問として再構築したい。そこで感性学という言葉を提唱して、美学をアップデートしたいと思っています。「美学=エステティックス(aesthetics)」を「感性の学問=感性学」として捉え直す【※】ということで、それ自体はすでにいろんな人がやっていて私のオリジナルではないのですが。

※aestheticsという言葉は、伝統的には「美学」と翻訳されてきたが、吉田氏はその語源であるギリシア語のアイステーシス(感覚、感性を意味する)に立ち戻り、広く人間の感覚や知覚の働きを主題とする「感性学」として読み直している。

|

そしてその際、ゲームはとてもいい素材だと思っています。私の考える感性学は、「哲学、認知科学、工学」という三つの領域にまたがるものですが、ゲームはそのいずれの領域にも関係している。

ゲームには美的な側面もありますが、純粋な芸術ではないし、娯楽品だし、大量生産品だし、電子機器だし、インタラクティブなオブジェクトなので、感性学の広がりにとって最適な対象なんじゃないかと思って。

──なるほど。たしかにゲームを「芸術」と呼ぶこともできるけども、絵画や音楽のような伝統的な芸術と同じような扱いでいいのか、と言われるとそうでもないのかな、と。それよりももっと広く、人間の感覚や体験みたいなところからゲームを捉えよう、ということですね。

吉田氏:

そういうことですね。それで私の最初の関心は画面のスクロールや視点の構成法など、現代のゲームに特有な認知的側面にあったんですね。「現代人の感性を理解するうえで、ゲームは本質的な役割を担っているはずだ」という仮定のもとで研究を進めてきました。

もちろんゲームにはそれ以外のテーマもたくさんあります。物語やルールといった側面や、サウンドがどう扱われるかとか、そういうテーマにも次第に手を広げてきて、ゲームスタディーズ全体に関心があるのが現状なのですが、もともとはすごく狭いところから始まったんです。

ただし、ゲームはよい素材であるとはいえ、「ゲームは美学の対象のひとつだ」と上から縦割りで考えているわけではなくて、ゲームのような新しい複雑な現象を適切に分析し、説明できるものとして美学があるべきだし、現代においてそうした役割を果たせてこそ、美学の存在価値があるんじゃないかと考えているんです。

──ゲームの様々な側面を美学が扱えるようになると、さらに新しく出てくるメディアや、いま多様化している現象も美学で扱えるようになっていくではないか、ということでしょうか?

吉田氏:

そう思いますが、ひとりの研究者ができることには限界がありますから。今の職場でも、文学部という大きな括りのなかの哲学、そのなかの美学、という枠組みのなかでやっているので、孤軍奮闘というか空回りしている部分があるのも自分では感じていて、そこはもどかしいところです。

|