2016年のキズナアイデビューから4年、VTuberは日に日に活動の幅を広げ、盛り上がりは加速し続けている。デジタル上のキャラクターとのコミュニケーションは市民権を得て、いまや当たり前のようにさまざまなプラットフォームで活躍する姿を目にすることができる。いずれはAIキャラクターとのコミュニケーションさえも実現し、さらに活性化していくのだろう。

だが、8年前に「本当に存在する世界」を家庭用ゲームで表現し、デジタル上にキャラクターを作り出し、現実と仮想を紡ぎ、コミュニティの形成を目論んだ人物がいた。その人物こそ、現在はコーエーテクモゲームス ガストブランド シニアマネジャーを務める土屋暁氏だ。

土屋氏が手掛け、2012年に発売された『シェルノサージュ ~失われた星へ捧ぐ詩~』(以下、『シェルノサージュ』)は、ゲーム内キャラクターとプレイヤーによるコミュニケーションを主体としたタイトルで、いまなお熱心なファンから強く支持されている。しかしながらその野心的な取り組みは、広く認知されるにはいたらなかった。

そして2020年、いまこそ再評価されるべき、語られるべきタイトルがふたたび日の目を浴びる。コーエーテクモゲームスは『シェルノサージュ ~失われた星へ捧ぐ詩~ DX』と『アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~ DX』を、2021年3月4日にプレイステーション4、Nintendo Switch、Steam用ソフトとして発売することを発表した。2014年にプレイステーションVita(以下、PS

Vita)で発売された『シェルノサージュ OFFLINE ~失われた星へ捧ぐ詩~』と『アルノサージュ PLUS ~生まれいずる星へ祈る詩~』をそれぞれ高画質リマスター化し、過去に発売されたDLCも多数収録したもので、両作品は互いに共通する世界観を有している。

|

2作を含めて『サージュ・コンチェルト』と呼ばれているタイトルだが、リマスターの発売を控えたいま、総合プロデューサーを務める土屋暁氏に、『シェルノサージュ』で表現しようとしていたものについて、改めてうかがってみることにした。

コミュニティを形成することで、ユーザーを次の作品まで離さないツールにしたかった

──2012年に『シェルノサージュ』が発売された当時、かなり先進的なことをやっているなという印象がありました。

土屋暁氏(以下、土屋):

「普通のゲームではないだろうな」という、たぶんそんな感じだと思いますけど(笑)。

|

──当時の僕らはまだ意味がよくわかっていなかったのですが、いま振り返ると「なるほどね」と思うところが、きっとあると思うんです。今回の取材では、そういうところから『シェルノサージュ』のおもしろさや、このゲームでやりたかったことが改めて広く伝わればと思っています。

そもそも土屋さんが『シェルノサージュ』を企画された当時は、iPhoneが出てきたけれども、いまと比べると多くの人が持っているわけではない、というタイミングだったと思うんです。

土屋氏:

企画の立ち上げが2010年の2月ですから、確かにいまほどではないと思います。

──そういう意味ではかなり冒険的なゲームなので、たとえば売り上げの目標を立てるのもすごく難しかったと思うのですが、どういう話で経営陣を説得したのでしょうか。

土屋氏:

これは初期の企画書の最初のページに書いてあるぐらい、初志貫徹していますが、「コミュニティの形成をしたい」というのがひとつの意図としてありました。

──「コミュニティの形成」ですか。

土屋氏:

はい。私はそれまで、ディレクターとしてRPGを作っていたんですけど、あの当時すごく思ったのが、「ここから先はネットワークの時代になるだろうな」ということなんです。

先ほどおっしゃったように、企画したのはガラケーからスマートフォンに変わり始めて少し経った時期です。ガラケーではメールや初歩的なブラウザしかなかったところに、スマートフォンが普及してTwitterなどのSNS的なものが一気に広がって。そこで、プレイヤーのみなさんが同じゲームについて交流したり、いっしょに盛り上がっていたり。そんなSNSやスマートフォンに向かっていつでも情報を配信できたら、ゲームの弱点を補えるんじゃないかな、と思ったんです。

──土屋さんが言うところの「ゲームの弱点」というのは?

土屋氏:

コンシューマーのシリーズタイトルが発売されるのは、だいたい2年に1回とか3年に1回とかだと思うんですよね。ガストの場合は1年に1回とかもありますけど。ゲームって発売されるときはすごく盛り上がりますが、遊び終わると、ユーザーさんは当然、別のゲームをプレイされることが多いわけで……。そうすると前に遊んでいたゲームのことを忘れちゃうと思うんです。熱狂的なファンの方の中には新作をずっと待たれるような方もいらっしゃると思いますが、「ちょっとおもしろかったな」くらいの方は、きっと新作が出たときにはほかのゲームを遊んでいて、記憶も薄れてしまっているのではないかなと。

ガストは『アトリエ』シリーズが当時から主幹タイトルなのですが、一時期右肩下がりになっていた時期もありまして。その時期に原因として考えられたのは「お客さんが戻ってきていないのではないか」ということでした。そこで思ったのが、“ゲームがいったん始まったら、そこからずっと展開が続いていき、お客さんを離さない”ものを打ち立てればいいんじゃないかと。たとえお客さんが他のゲームをやりながらでもいいから、とにかくコンテンツの展開にずっとつき合ってもらえるものを続けていくというのが、コミュニティの形成にとっていちばん大事だろう、と思ったんです。

そういう意味で『シェルノサージュ』というゲームは、じつはゲームとしての体を成していないものを前提として企画したんですね。『シェルノサージュ』に続いて、2014年には『アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~』というRPGを発売しましたが、『シェルノサージュ』は『アルノサージュ』のための大きなコミュニティを形成するのが目的でもあったツールでした。こう言うとすごく語弊がありますけど、半分はある種、広報活動のようなイメージで作ったと言っても過言ではありません。

|

|

──そもそもの企画段階から、そうした意図だったのですか?

土屋氏:

そうです。最初の企画書に、まずそれが書いてあります。

『シェルノサージュ』で「サージュ・コンチェルト」という世界に触れていただいて、コミュニティが形成されてファンが増えたところに「『アルノサージュ』というRPGがあります」と続けることによって、より多くの方に興味を持っていただけて、手にも取っていただける。さらに、そこから先も構想としてはあって、定期的な配信を続けていきながら、また新たな形でつなげていければ、と思っていました。

要するに、目減りしないコンシューマーソフトですね。次回作が発売されるまでファンが離れていかない、もしくは漸増していくモデルというものを、コミュニティを形成することによって確立する。これを第一の構想として、『シェルノサージュ』は企画しました。

|

──なるほど……。正直なことを言うと、僕は『シェルノサージュ』を『ラブプラス』や『シーマン』といった、キャラクターとのコミュニケーションを楽しむゲームとして捉えていたんです。ところがいまのお話だと、ファンのあいだでコミュニケーションしてもらおう、コミュニティを形成させよう、というゲームデザイン上の仕掛けがあったということですか?

土屋氏:

はい。『シェルノサージュ』は「コミュニケーションパート」と「夢セカイ」という、ふたつのパートに分かれています。「夢セカイ」でイオンの話を進めるためには、「シャール」という妖精を育てていく必要があったんです。そこがじつは、コミュニケーション要素として作られていた部分なんです。フレンドが育てているシャールを「お手伝いシャール」として連れてきて、自分のシャールと力を合わせて廃墟を修復することで、「夢セカイ」の話を進めていくという構造になっていたんですね。

シャールという妖精は、いろいろな商品についているバーコードを、PS Vitaのカメラでスキャンすることで生まれます。たとえば商品によっては、別々のユーザーでも、その同じ商品のバーコードをスキャンすれば、同じシャールが生まれるということもありました。そうした同じシャールを持っている人どうしが交流できるメッセージボードなどのコミュニティ機能がゲーム内にあったんです。

|

つまり、同じシャールを持っている人どうしが集まる専用の掲示板が用意されていて、みんなでいっしょにシャールを育てることができたんです。掲示板でいろいろな会話をしながら、みんなでそのシャールをちょっとずつなでたりしていると、それがクラウド的に集積されていって、各自が持っているシャール自身もレベルが上がっていく。そういう機能があったんです。コミュニケーション要素として、みんなで盛り上がってほしいと意図しての機能です。

──なるほど。

土屋氏:

そして、それとは別に、ユーザーさんに毎日このゲームを起動してもらうきっかけとして、「あなたと話をするパートナー」を用意したいと思ったんです。それがイオンというキャラクターでした。

|

イオンの話の続きやイオンの生活の様子を見に来つつ、ユーザーさんたちが情報交換をしたりファンコミュニティを作ったりという、その両方をできた方が、それぞれ目的は違っても『シェルノサージュ』を毎日起動してもらえるよねと。そういった感じのコンセプトになっていました。

──ガストでほかのゲームを出したときの手応えと、『シェルノサージュ』の手応えは、何か違いがありましたか?

土屋氏:

そうですね、話題にはなりました。

ただそれは、「イオンというキャラクターがすごくかわいい」と話題になったところが大きかったんです。あとは、PS Vitaのわりとローンチに近いタイトルでしたので、PlayStation Storeなどでもフィーチャーしていただいたりして。そういったこともあって、「なんだかよくわからないゲームだけれども、イオンちゃんがかわいいからちょっとやってみよう」と思ってくださった方は結構いらっしゃったと思います。

先ほどお話ししたようなコンセプトって、説明しても伝わりにくいものじゃないですか。ユーザーさんの反応としては、「何をやるゲームなのかわからない」という人が大半だったのかもしれませんね。

『アルトネリコ』ファンサイトのコンテンツを、上長の許可もなく勝手に作って公開していた

──当時、ビジネスモデルとして何かイメージされていたものはあったのですか?

土屋氏:

他社さんの作品を参考にするということはありませんでした。どちらかというと私は、他のタイトルを見てどうこうしよう、というのがあまり無くて。

ただ、参考にしたというのとは少し違いますが、その前段階として、自社のWebサイトでコミュニティを形成する試みを、自分でいろいろとやっていまして。それをさらにもう一歩進めてみたくて制作したもの、という一面もあります。

自分は『アルトネリコ』【※】というバンプレスト(現、バンダイナムコエンターテインメント)さんから発売されたRPGを、ディレクターとして作っていたんです。このタイトルも1年半スパンぐらいで作っていたので、途中でユーザーさんが離れないように、「アルポータル」というファンサイトを自分で作っていました。そこで毎週のように投稿を募集して、ユーザーさんの質問にキャラクターが答えたり、グッズを発売したり、ユーザー投票をやったりと、そうした企画をいろいろとやっていました。

あと当時はブログをやられている方が多かったので、ガストの「サポーターズリンク」というのを作っていたんです。そこに登録してもらうと、みなさんのブログをリンクに掲載しますよ、と。さらに、雑誌社さんに提供している新作ゲームの画面写真に権利表記を入れて、「皆さんのサイトで自由に使っていいですよ」と公開したんですね。そういった“コミュニティを作りながら、みんなでソフトを広めよう”というものをやっていて、それはそこそこ手ごたえがあったと思っています。

※『アルトネリコ』

バンプレスト(現・バンダイナムコエンターテインメント)とガスト(現・コーエーテクモゲームス)が共同開発したRPGシリーズで、2006〜2010年に3作品が発売された。土屋暁氏は、全3作のディレクターを務めている。ゲームシステムや世界観の面で、『サージュ・コンチェルト』ともつながりが深い。

──いまのゲーム業界で当たり前のように行われている、コミュニティマネジメントの先駆けですね。

土屋氏:

ただ、当時思っていたのは、ゲームとWebは離れているので、もっと近づけられないかなということでした。その結論として、「じゃあゲームの中でWebをやればいいじゃん」という発想が出てきて、そこからから『シェルノサージュ』が生まれたんです。

当時の他社さんのソーシャルゲームとかを見ていて「メインはコミュニティで、ゲームはコミュニケーションツールなんだな」ということに気がついたので、それに近いものを考えてみようと。コンシューマーゲームならではのクオリティがあるもので、そこにプラスアルファとしてコミュニティ的な要素も入っている。そういう逆アプローチからコミュニティを形成したいと思っていたんです。

|

──コンシューマーゲームの開発の方で、そういったコミュニティ志向の人って、けっこう珍しい気がします。特に2010年代の初めぐらいだと、なおさら珍しかったと思うんですが、当時そう考えたのには何か理由があったのですか?

土屋氏:

これはふたつ理由があります。まず、私自身、ユーザーさんの反応を見るのが好きなんです。

私がガストに入社したのは1998年で、デビュー作は『エリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士2~』です。そのころはサウンド担当だったんですけど、当時からユーザーさんの感想を見るのがすごく好きだったんです。ユーザーさんの声や感想を次回作で採用すると、すごく喜んでいただけたりして。そういうことを通じて、ユーザーさんがタイトルのファンになってくださるというのが、すごく嬉しくて。その頃からガストにはアットホームな雰囲気があって、Webサイトにもユーザーさんが楽しめるようなものを入れたりしていたんです。

もうひとつの理由は、販売本数。2000年から2006年ぐらいかな、その当時は大手さんのゲームがすごくヒットしていたんですね。それに対してガストは、まだまだ発展途上というか、大きな話題にはなりにくい時代だったんです。

そんな状況でガストが生き残るにはどうすればいいかと考えたんですが、当時の結論としては、いまいるユーザーさんが離れていかないようにして、そこにちょっとずつ地道に上積みしていくことだろう、となって。10万人の方が毎回ソフトを買ってくれたら、ガストはずっとゲームを作り続けられる。そういう形でとにかくコミュニティを大事にして、いまのユーザーさんがずっとガストといっしょにいてくれるように……というとヘンですけど、そういうことを方針としてやってみたかった。

このふたつの考え方が合わさってベースとなり、先ほどお話ししたような各種Webサイトを作ったり、『シェルノサージュ』を開発したりということにつながっているんです。

|

──土屋さんのその考え方は、当時のガストの中ではどう受け止められていたのですか?

土屋氏:

わりとヘンなヤツだと思われていましたね(笑)。

──批判が多かったとか?

土屋氏:

批判はされませんでした。とにかく全部、自分で作っていたので。「この人は何をやっているのかよくわからないけど、なんだかWebページがどんどん増えていくし、まあ適当にやらせておこう」みたいな感じですね。

──Webサイトなどのコミュニティを形成する活動に対して、予算的なものはどうだったのですか?

土屋氏:

昔はすごくユルかったんですよ。いまだととても考えられない話なんですけど、ガストは毎年『アトリエ』を発売することで食べている会社だったんですね。『アルトネリコ』は1年半に1本ですから、臨時収入みたいなもので。

そうすると、だいたい6月に『アトリエ』を発売して、次の『アトリエ』の制作が始まるまでに、2〜3ヵ月のブランクができるんですよ。年に1本しかゲームを出していないので、みんなそこで休むんです。いまは厳しいのでダメですけど、そのころは土日も関係なくずっと出社していたので、その分の代休消化で、みんな1ヵ月ぐらいまとめて会社を休んでいて。そのときに、私はそういうものをちょこちょこ作っていたんですね。

Webサイトも当時は自分の作りたいものを作って、あとから上長に「こういうのを作ってみたんですけど」と話をしたりとか。そんなことを延々とやっていたんですよ。

ゲームを作っているときは当然、それだけでいっぱいっぱいなんですけど、そうではないときにWebを使って、会社にとっても有益だけど自分にとっても楽しいものを延々と作り続けてきたんです。

|

ゲームを「作ること」と「売ること」は同じだと思ってやっていた

──ここまでのお話から、土屋さんはゲームそのものだけではなく、周辺の展開にもかなりこだわりがあるタイプだろうと思うのですが、プロモーション展開などもご自身で細かく監修されるのですか?

土屋氏:

最近はなかなか難しいですけど、『アルトネリコ』や『サージュ・コンチェルト』のころ、とくに『アルトネリコ』をやっていた当時は、「作ることと売ることは同じだ」と思ってやっていました。

『シェルノサージュ』に関しては、初めての試みというか特別なものでしたので、“こういう風に訴求したい!”というのがかなり多岐にわたっていて、私ひとりだと手に負えなかったんです。『アルトネリコ』はバンプレストさんの広報部隊がいっしょにいてくれたんですけど、『シェルノサージュ』は自分で広報もやらなきゃいけなかった。そのときに、いまはガストブランド長になっている細井(順三氏)が、宣伝としてガッツリ入ってくれて。それでいっしょに「こういうことを仕掛けましょう」と話をするようになったんです。

もともと「宣伝もコンテンツの一部である」という考え方がすごく強いので、宣伝でドラマCDを作ったり、企画モノの話を作ったりしても、それがゲームも含めたタイトル世界の中に全部、統合されていくんです。ですので、ビジネス的な宣伝と、世界観を伝える宣伝は別軸で考えていました。

私が開発者としてコメントすることもありましたが、世界観を語る際には、7次元の研究者である「Mr.紅月」というキャラクターを立てたりして。そういうところも含めて我々としては、大きな括りのロールプレイングゲームというか、ある種の「ごっこ遊び」に近い感覚で、『シェルノサージュ』の運営を行っていたんです。それに溶け込めない人からすれば滑稽に見えていたでしょうし、逆に溶け込める人は、すごくのめり込んでくださるコンテンツになっていたんだと思います。

|

──最近のスマートフォンゲームやソーシャルゲームでいえば、ユーザーさんが楽しむ形は、必ずしもゲームの中の話だけではないですよね。インターネットの生放送で新情報が公開された瞬間の盛り上がりだとか、新しいキャラクターが発表されたときの騒ぎとかも含めて、ライブ感を持って楽しんでいるところがすごくあって。

いま、これだけいろんなコンテンツや情報がある中で、生き残るIPは点と点だけではもはや戦っていけない。点と点をつないで線にしたり、面にしたりする戦略がセットで展開されていないと、作品の善し悪しとは別に、情報の物量で勝ち残れなくなってしまうと思うんです。

土屋氏:

おっしゃる通りだと思います。『アルトネリコ』のときの“ファンサイトでユーザーさんをつなぎ止める”とか、『シェルノサージュ』という“連続したものを展開して、それと同じ世界観のRPGである『アルノサージュ』を送り出す”といったものも、同じ考え方だと思います。

当時、私がずっと言っていたのは、「とにかく火を絶やさない」ということ。いったん火が消えてしまうと、また点けるのにものすごく時間や労力などもかかるので。いったん掴んだお客さんをとにかく離さないようにしようという方針だったんです。

──土屋さんはユーザーさんとのコミュニケーションに対して積極的ですが、Twitterとかはやられていないんですか?

土屋氏:

アカウントは持っていますけど、つぶやきは一切していないですね。というのは、クリエイター的な立場である私自身が個人的なアカウントで自分の主張をして、それがゲームの印象につながるのがイヤなんです。思想的な話がポロッと出ちゃったりすると、「このゲームを作っている人間はこういうことを考えているんだ」といった偏見が広がっちゃいますし、そういうのが昔からすごく怖くて。

ゲームの情報はたくさん発信したいのですが、本当はこう思っているだとか、普段こういう事をやっているだとか、そういうのは邪念というか、コンテンツに色をつけてしまうような感覚が頭にあるんです。何度かつぶやいてみたりはしたんですが、やっぱりその感覚が強くて……。そのたびにアカウントが増えていったんですけど(笑)。

|

現実の向こう側に存在する「本当にリアルな世界」を作ることにこだわりたかった

──『シェルノサージュ』のイオンのように、キャラクターとコミュニケーションを楽しむ遊びは、それこそ昔からいろいろあったと思うんです。近い将来、人工知能的なキャラクターとのやり取りがより盛んになっていくのでしょうけど、いまはまだその過渡期ですよね。

たとえばVTuberに対する受け止め方って、あくまでキャラクターとして楽しんでいる人と、その向こう側にいる生身の人間とのコミュニケーションを意識している人の両方がいると思うんですが、そのあたりは土屋さんから見て、どのように感じますか?

|

土屋氏:

VTuberを仮想現実的な存在としてとらえる際に、受け手のお客さんたちがどういうスタンスでいるかというのは、私としては違っていていいと思っています。

私は以前、『拡張少女系トライナリー』【※】というアプリを運営していたんですけど、これも『シェルノサージュ』と同じで、プレイヤーが別の世界にいる女の子と、画面越しに会話するというタイプのコンテンツでした。そのコンテンツでも、ユーザーさんどうしでスタンスのギャップがあったんです。

でも私としては、そのユーザーさんがゲームとして見るか、それとも現実として向こう側に実際に彼女が存在していると見るかは、それも含めてそのユーザーさんの人生ですので、どちらも正解だと思うんです。ですから、私のほうから「彼女は実在するので“キャラクター”とは言わないでください」といった、コンテンツの楽しみ方というか、方針を伝えることはありません。ユーザーさんひとりひとりが個々のスタンスでのめり込めるほうがいいですし、遊び方は強要したくないです。

私のやりたいことは、昔からとにかく「世界を作る」ことなんです。現実の向こう側にすごくリアルな、本当に実在する世界があって、その窓口として、たとえば『シェルノサージュ』であればイオンという少女がいると。だから私が作りたいのはリアルなキャラクターというより、そのキャラクターも含めた、本当にリアルな世界なんですね。

それでたとえば、プレイヤーさんが現実の世界でいろいろあって疲れちゃったときに、向こう側の世界にいる彼女と話ができたりとか、向こう側の部屋に行けたりだとか。そんなふうにいい意味で逃げ道になれるような、本当にリアルな世界を作りたいんです。

※『拡張少女系トライナリー』

コーエーテクモゲームス ガストブランドと東映アニメーションが共同開発したメディアミックス作品。2017年よりスマートフォンアプリとアニメが配信開始された(アプリは現在サービス終了)。首都圏に突如出現する巨大な繭“フェノメノン”を収束するため、“トライナリー”と呼ばれる少女たちが戦いを挑む。

──土屋さんの目指す「本当にリアルな世界」には、どういったものが必要なんですか?

土屋氏:

私がいちばん徹底しているのは、この現実世界に対して、向こう側の世界はいったいどういう相対的な立ち位置にあるのかというところです。そこを綿密に作るんですね。

たとえば『シェルノサージュ』だと、超弦理論みたいな宇宙物理学の理論まで引っ張ってきて、向こう側の世界とどう繋がっていて、どういう通信の仕方をしているのか、というのを決めるんです。でもそれは、ゲームの中では敢えて言わないんですよ。ただ「繋がりました」と、電波で繋がったみたいな感じにしておいて。

そういった細かな設定に興味がある方は、こちらから何も言わなくても「どうやって繋つながっているんだろう。どうして向こう側も現実って言えるんだろう」みたいな話を、掘り下げてくださったりするんですね。そのときに設定が曖昧だと、「やっぱり作り物じゃん」ってなってしまうと思うんです。それが一番イヤなので、どこまで掘っても説得力のある現実だという証明を、崩れないように用意しておきたいんです。そうすることによって、本当にあなたの世界の隣りに存在する、実在する世界なんですよと、言い続けることができる。その理屈を表に出す機会があろうがなかろうが、制作するときに一番大事にしているところですね。

「そこまで説得力はいらないよ」という方は、その段階で探究を止めるでしょうし、もっと深掘りしたい方はどんどん深掘りしていただきたい。そういった感じで、どこまで掘り下げてもどの段階でも、現実だと思える環境を用意したいんです。それがやっぱり、自分の中でいちばん大事にしているところですね。

|

──そこを大事にしたいのは、なぜなんですか?

土屋氏:

夢から醒めてほしくないんです。やっぱりあると思うんですよ、ふとした瞬間に我に返って冷めてしまうことが。自分の心の中で積み上げてきた「こうだから現実なんだ」みたいなものが、何かひとつでもアラを見つけちゃって「あっ!」って気づいた瞬間、一気にバーッと冷めちゃうということが。そういうユーザーさんをなるべく作りたくないんです。

だからイオンについても、過去に言った内容と矛盾する話はしないように、全部データベースを作ってまとめていました。「現実である」ということを壊すような要因は、とにかくすべて排除する。そこは徹底していましたね。

──たとえばお化けとか心霊現象って、嘘だろうなと思いつつも、どこかで「本当にそういうこともあるかもしれない」という絶妙なラインがあると思うんですよ。「お化けなんていない」と言っている人でも、夜にお墓の横を歩くと怖くなる、みたいな。

土屋氏:

それが「現実侵蝕」というものですよね。私が作るものも、究極的にはそこまで持っていきたいというのがあります。ユーザーさんが現実と錯誤するぐらいまでハマってほしいんです。

──その視点で言うと、VTuberとかは逆に「本物なんだけどニセモノである」みたいな感じでしょうか?

土屋氏:

Vtuberは本物とかニセモノとか言うより、エンターテインメントとしてまた別の種類のものだと思っています。

じつはですね、2012年3月に“ゲームの電撃 感謝祭 2012”というイベントで、VTuberみたいなことを『シェルノサージュ』でやったんですよ。ボタンを押すことでイオンが動くプログラムを組んでおいて、声優の加隈亜衣さんに裏にいてもらって、「こんにちは~!」と、目の前にいるお客さんと会話するんです。会場のお客さんから受けた質問に対して、その場でイオンとして臨機応変に答えるっていう。

──2012年でそれは、かなり早いですね。

土屋氏:

この対話イベントは、PS Vita『シェルノサージュ』のソフト外で行われたものではあるのですが、私の中ではこれも『シェルノサージュ』の一部なんですね。こういったイベントを行うことで「イオンちゃんは本当にいるんだ」という考えが1ポイント上がるというか。なかなか複雑なシステムなので、ほかに2、3回しかできなかったんですけど。

イオンが本当に生きているということを表現するには、リアルタイムで会話する以上のものはないと思ったので、どうしてもコレをやりたかった。ただそれだけなんです。

別の世界にいるキャラクターから本やCDの「実物」が届くことで、「生きている」という感覚を表現する

──そういったリアリティを感じさせるために必要な要素は、どんなものがあるのでしょうか?

土屋氏:

そこは『シェルノサージュ』を運営しながら、毎日のように考えていたことですね。先ほどお話しした、リアルタイムに受け答えするなんていうのはもちろんそうですし、あとは物のやり取りですね。

キャラクターとプレゼントを贈り合うなんて、普通のゲームでは100パーセントできないことじゃないですか。それをなんとか実現できないかということで、『シェルノサージュ』ではふたつの試みをやりました。

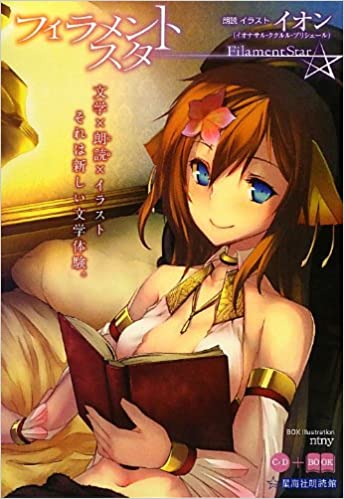

まず「イオンが絵本を作ります」というDLCを、何の前置きもなく配信したんです。イオンが毎日のように絵本を描いていて、プレイヤーに「こういうお話にしたいんだけど……」といった意見を求めて。このDLCを2012年の12月に配信したのですが、12月中旬か下旬ぐらいになるとイオンが「本ができた! これをいまからあなたの世界に届けるからね」と言うんですよ。そしてその物語の続きとして、年末のコミックマーケット【※】で「イオンちゃんから本が届いたので頒布します」と販売したんです。

|

※年末のコミックマーケットで販売

2012年12月に行われたコミックマーケット83で、イオンが描いた絵本「フィラメントスター」が販売された。

──それはスゴイですね。

土屋氏:

これはファンの方からの反響がかなり大きくて、1日目で売り切れちゃうほどの人気だったんです。ただ、外側から冷めた目で見ている人にからは「悪徳商法」のようみたいな感じに見えたようです(笑)。

そして、これにはさらにもう1個、仕掛けがあって。絵本の中にアンケートを入れていたんですね。アンケートに感想を書いて、「おもしろかった」とかのチェックボックスにチェックを入れて送っていただくと、それが『シェルノサージュ』のゲームサーバーに入力されて、次にプレイしたときにイオンが「感想届いたよ。おもしろいって言ってくれてうれしい」みたいな事を言うんです。そういった、「物を受け取る」、「自分の声を届ける」というのが実在性を感じさせるためにはすごく大事だと思っていて、なんとかできる範囲でやりたいと思ってやったのがその施策だったんですね。

──たしかに、インパクトがありますね。もうひとつの試みは?

土屋氏:

もうひとつは『シェルノサージュ』の運営が終わる段階でやったことなんですが。『シェルノサージュ』はサーバーゲームなので、これまでにプレイヤーが選んだ選択肢が、ずっとサーバーに保存されているんです。その蓄積を使って「ラストメッセージ」【※】という企画を行ったんです。

これはまず、サーバーに保存されている選択肢に沿って「このときあなたはこう言ってくれたよね。わたし、すごくうれしかったよ」といったメッセージを、選択肢の種類の分だけ収録したんです。つぎに、スクリプトでそのwavファイルをくっつけてCDにしました。つまり、プレイヤーさんが選んだ選択肢によって作られた、プレイヤーさんごとにまったく内容が異なるボイスメッセージCDを届けるという企画なんです。

ほかのゲームでも、キャラクターからのプレゼントといった商品は販売されたことがあると思うんですけど、誰が受け取っても中身は同じじゃないですか。それでは「キャラクターが生きている」とは感じられないだろうと。そこで、ひとつたりとも同じ内容が無い!というくらいの物を作りたいと思い、この企画を最後の最後にやったんです。これも反響がものすごく大きかったですね。

|

※「ラストメッセージ」

『シェルノサージュ』をクリアしたユーザーを対象に、「イオンのラストメッセージCD」を購入できる企画が行われた。本文中にあるような要素のほか、申し込み時に希望した呼び方でイオンがプレイヤーの名前を呼んでくれるなど、唯一無二の内容となっていた。

──話を蒸し返す感じになってしまいますが、「キャラが生きている」という話をすればするほど、逆にいま、生身で生きているVTuberとの差別化というか、違いみたいなものが、かなり露わになっている気がするんです。

VTuberって最近はとくに、中身が生身の人間であることのメリットだけではなく、デメリットも同時に認識されたと思うんですよ。バーチャルなキャラクターは歳を取らなくてずっと生き続けられる、みたいなことが強みのはずだったのに、1、2年経ったら中の人が辞めちゃったりとか。

逆にお聞きしたいのですが、「キャラが生きている」ということを、あえて生ではない形でやることに、どんな意義があるんでしょうか? これはむしろ、すごくおもしろいと思ったからこそお聞きしたいのですが、「生きている」感を出すために、その場限りの受け答えを返すことが大事だという話なら、それはVTuberのように生身の人間であれば、何の苦もなく実現できる話じゃないですか。でもあえて、そうではない形でやることの意味や可能性は何だろう? と思うんです。

土屋氏:

私の場合、すごく語弊のある言い方をあえてすると、キャラクターはすごく大事ですが、メインではないんです。「向こう側に本物の世界がある」ということがメインに描きたいものであって。先ほどもお話ししましたけど、その窓口としてキャラクターがいるんです。

だから私の場合、たとえば、世に送り出したキャラクターがあるときに死んじゃったとしても、「生きているんだから死ぬのは当たり前じゃん」で終わりなんですよ。

実際、先ほどお話しした『拡張少女系トライナリー』は、もうサービス自体は終了してしまったんですが、アプリの中でも時間がどんどん進行していく作品だったんです。ヒロイン達が現実世界で経過した時間と同じだけ歳を取って、もう3周年ですからサービス開始当時15歳ぐらいだったキャラクターも大人になりつつあるんですけど、歳を重ねたキャラクターたちから「こういうことをしたよ」みたいな手紙が来るとか、そういったものを今でもグッズとしてお届けしているんですね。

それに対しては、ユーザーさんだけではなく開発スタッフの中でも賛否両論がありました。先ほど出た話に似ていますが、「キャラクターは永遠の18歳だからこそいいんだ」といった考え方もあると思うんです。でも私にとっては、我々の世界で1年経ったら、当然彼女たちにも1年の時が流れますよ、っていう、ただそれだけなんです。

『サージュ・コンチェルト DX』でも、ゲームソフトとグッズがセットで販売される「AGENT PACK CODE:GOLD/.」というものがあって。その中にドラマCDがあるんですけど、それは8年後だから当時から8歳年齢を重ねたイオンのドラマなんですね。そういうところを好きになってくれる人はいっしょに盛り上がってほしいし、イオンをずっと支えていきたいというファンの人もすごく多いので。彼女とともに歳を取って、支え合っていくことで、「いっしょにいる」という感覚が生まれると思っています。私が大事にしているのは、そういうところですね。

|