「みんなに平尾さんのクリエイティブを見てほしい」という動機

──映画版『ポンポさん』は富澤さんの発案から始まった企画ですけど、富澤さんが「みんなに平尾さんのクリエイティブを見てほしい」と考えるのって、どっちかっていうとプロデューサーというよりも編集者的な動機だと思うんですよ。

僕自身も編集者として、富澤さんのその気持ちにはすごく共感できる部分があって。富澤さんがなぜ平尾さんというクリエイターに惚れこんだのか、その理由を聞いてみたいです。

富澤氏:

ちょっと恥ずかしいですが……(笑)。でも、平尾さんのこだわりが突き抜けたときって、何かほかにない瞬間みたいなものが生まれてくるんですよ。

それでいて、作品が形になったときにいい意味でのまとまりのよさがある。それが平尾さんの持ち味だと思いますね。

とはいえ、何でもスルッとうまくやれる方ではないので、あんまりほっとけないというか(笑)。

一同:

(笑)。

富澤氏:

目線や精神性、マイノリティ具合も含めて、初めてお会いしたときから近いものを感じていたんです。

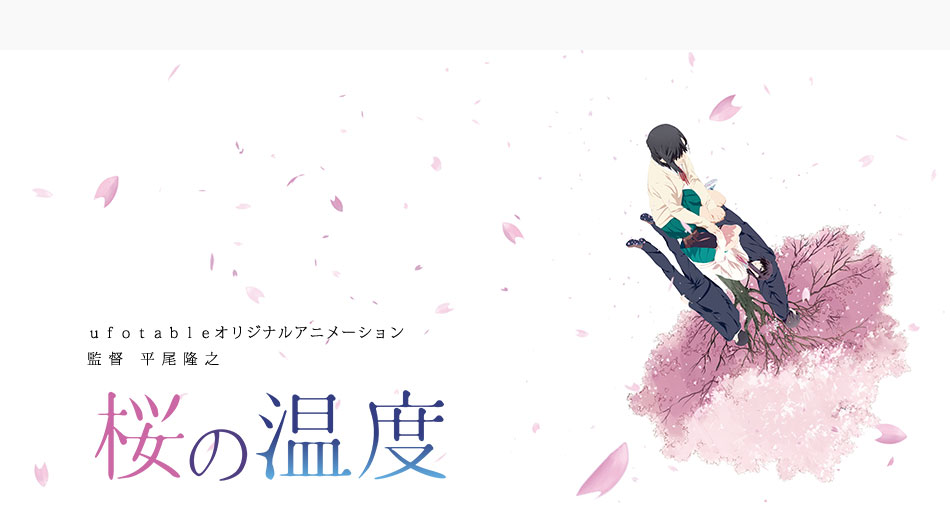

平尾さんの作品で「何がいちばん良い?」と聞かれると、僕は毎回『桜の温度』【※】と答えていますね。

(画像はufotableオリジナルアニメーション『桜の温度』公式サイトより)

平尾氏:

そう言っていただけるのは嬉しいですね。

富澤氏:

『桜の温度』は、平尾さんの原点というか、平尾さんらしさが最もよく出ている作品だと思います。あの映画を初めて見たとき、この感性を根幹に持っている人なら、僕と近しい目線で同じものを語ってくれるんじゃないか、と思ったんです。

しかも、あの映画は出資も企画制作も、配給も広報も何から何までufotable自社だけでやった作品じゃないですか。普通の人は諦めるようなことに真っ当にみんなを巻き込んで、最後までそこをやり抜いた人は、ほかに見たことがなかったですね。

そういう粘り強さも含めて、ぜひ機会があればご一緒したいなと思っていました。

──自分では成しえないものを託す、みたいな感覚なんでしょうか?

富澤氏:

そうですね、そういうところは本当にあると思います。平尾さんの頭のなかには、絶対に自分の頭じゃ想像もつかないものがちりばめられている。

だからこそ、自分が見てみたい題材はまず平尾さんに託したいと思いますね。

|

──プロデューサーや編集者の仕事って、他人のためにするものが多いと思うんですよ。結局自分自身が書くわけじゃないので。僕自身は別にそこに不満があるわけじゃないんですが、他の似たような立場の人のモチベーションや動機って、いったい何なんだろう?とたまに思うんですよ。

富澤氏:

僕もその点に関して悩むことは多いです。というのも、もし機会があれば自分でも書いてみたい側の人間だったりする一方で、自分はそんなゼロイチで生み出すことができる人間ではないとも自覚していて。

でも何か作品に関わることで、もし2%でも自分が作りたいものを残せる部分があるのならば、それは本当にありがたいことなんだと思います。なんというか、「傷跡は残せたな」みたいな。

もちろん、「平尾さんの作品を見てほしい」という気持ちが一番なんですけど。

平尾氏:

今の話を聞いていて、スタッフが『ポンポさん』の劇中、アラン君がプレゼンをしているところで「いつも泣きそうになる」と話していたのを思い出しました。

そのときに初めて、「あっそうか、プロデューサーって、作り手に気持ちを乗せてくれてるんだ」とわかったんです。「こういう作品を作りたかったんだ」という夢を、作品やスタッフに託してくれて、支えてくれている。それって作り手としてもすごく嬉しいことですよね。

──なるほど。映画版『ポンポさん』は平尾さんの気持ちも、富澤さんの気持ちも乗せられた作品になったんでしょうか。

平尾氏:

ちゃんと乗せられたと思います。

富澤氏:

僕たちのなかでは、一生そばに置いておきたい作品になったと思っています。

今後クリエイティブを目指す後輩たちにも、「まずはこれを見てくれ」と言えるような、そういうタイムレスな作品であってほしいなと思っています。

平尾氏:

4年前の一通のLINEから始まって、そこからいろんな縁が広がって、やっとこうして映画の完成にこぎつくことができました。観ていただいたみなさまにも喜んでもらえているようで、今はホッとしています。

今後はこの縁がもっと広がるといいなと思います。たくさんの人に見ていただいて、その縁が繋がっていって、いつかどこかで、誰かの夢の背中を押してあげられればいいなと期待しています。

そして、僕個人としてはトミーに『次の映画の話をしようか』と思っています(笑)。(了)

|

インタビュー中でも触れたことだが、今回の取材は、富澤氏から本作の試写会に誘われたことがキッカケとなっている。ゲームのプロデューサーである富澤氏が、なぜ映画の宣伝のようなことをしているのだろう?と、ややいぶかしく思いながらも、その妙な熱心さに背中を押されたのだ。

結果として、こうしてインタビューまですることになってしまったのは、ひとえに富澤氏の「この作品を、少しでも多くの人に見てほしい」という熱意に感化されたからに他ならない。

取材も含めた一連のやりとりで、筆者が何よりも興味深かったのは、富澤氏が、自分の仕事の領域を超えてでも、平尾氏に義理を果たそうと動いていた事実である。

そもそも富澤氏は、本業では大きな責任がある立場だ。おそらくは仕事自体もかなりの激務に違いない。……にも関わらず、手弁当でこのような立ち回りをするには、それ相応の覚悟や労力が要求されるのは、実際に会社勤めの経験がある人ならば、想像に難くないだろう。

このような活動は、会社はストレートに評価はしてくれないものだし、周囲からは好奇の目で見られることも少なくない。加えて、中途半端な付き合い方では、協力している相手からの信頼を失う危険だってあるからだ。

しかし、富澤氏はやり通したわけだ。「謎の立場」のまま。

大勢の人間と大きなお金が動く、映画というプロジェクト。

それが、本来はまったく無関係な一人の人間の行動からはじまり、こうして世に出るまでに至ったこと。もうこれ自体が奇跡的だし、なんだか勇気を貰えるエピソードだと言えよう。

今回の経験を踏まえて、確かな手応えと、周囲からの信頼を勝ち得たであろう富澤氏。きっとそれは、氏の今後のプロデュース活動の大きな糧になるだろう。平尾氏との次のプロジェクトも含めて、今後の活躍に期待したい。

(画像は劇場アニメ『映画大好きポンポさん』公式サイトより)