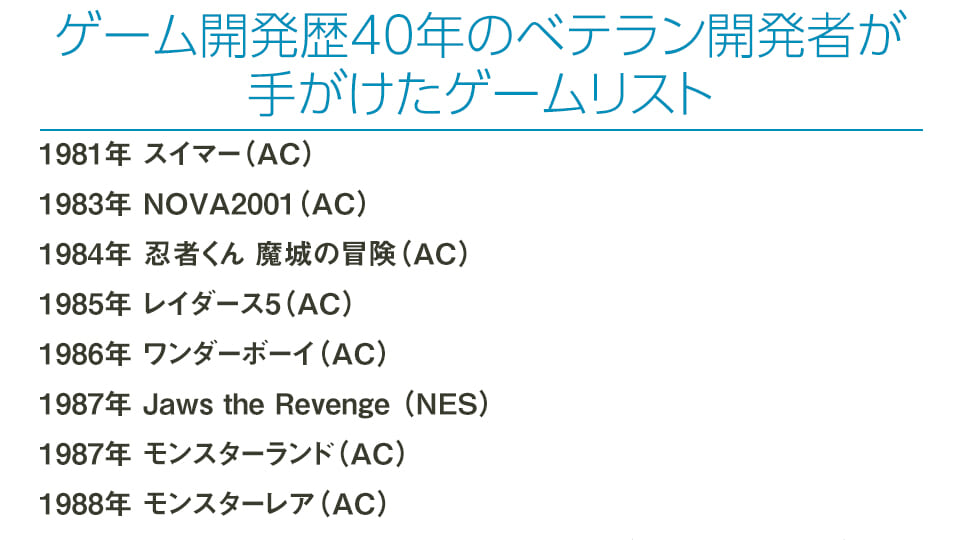

ゲーム作りには、自分でも言語化できず「雰囲気」で作るべきところがある

──高校生の頃から「自分たちでゲームを作りたい」と考えていたということは、ゲーム業界以外で働くことはぜんぜん意識していなかったのですか?

西澤氏:

そうでもないですよ。僕と同世代の人たちにとっては、映画やTVのような映像業界が花形の職業で。だから僕と同じ世代のゲームクリエイターは、映画に興味を持っていた人が多いんです。

なので、「映画を作っていいよ」と言われていたら作っていたと思いますけど、どうやって映画を作っていいのかも分からなかったし、TV業界は基本的に大卒じゃないと入れないし。映像に興味はあるけど、そういう業界には入れない若者がゲーム業界に流れてくるというパターンが多かったと思います。

|

──でも一方で、周りの大人はゲームにぜんぜん詳しくなくて、自分たちこそがゲームについていちばん詳しいという、自負みたいなものがあったのでは?

西澤氏:

テーカンの開発部に入って、それをすごく感じましたね。僕らはただ面白いからゲームを遊んでいただけなんだけど、「僕らはゲームに詳しいんだ」ということに、そこで初めて気づかされたんです。

たしかに他の人たちは、ゲームのことをぜんぜん知らなかった。「だから僕らが考えなきゃいけないんだ」とすごく自覚しました。

──最近だとYouTuberやVTuberもそうですけど、若者が活躍する舞台や環境が、その時代ごとに出てくるじゃないですか。若者がいきなり重要な役割を担って、そのまま活躍するようになるという。当時のゲーム業界も、まさにそういう場所だったと思うんです。

西澤氏:

その通りだと思います。他の人たちとの違いって、自分たちには分からないんですよ。

僕らはただゲームが好きなだけだったので、ゲームを技術的に把握したことなんて微塵もなかった。だから気分で考えて、気分で作っていられた。むしろそれが良かったんだと思います。

今はゲームって複雑な工業製品になっちゃっているので、雰囲気で作れないじゃないですか。みなさんは今のゲームを見て「何もないところからゲームを作ったなんてスゴいですね」と言うんですけど、当時のゲームってぜんぜんそんなものじゃなくて。「こんなものでいいのかよ、ホントに」っていうようなものだったんですよ。

テーカンで僕が最初に作ったゲームが『スイマー』というんですけど、このゲームの音楽も僕が作っているんです。僕は音楽なんて勉強したことがないんですけど、「誰も音楽なんて作ったことないから、君がやって」と言われて作りました(笑)。「そんなものを製品にしていいのか」って、今の感覚なら思うじゃないですか。

(画像はアーケードアーカイブス スイマー ダウンロード版 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)より)

──どうなんでしょうね。曲がりなりにもその時の雰囲気や感覚で作ったものが、じつはゲームの面白さの本質を捉えていたところって、きっとあると思うんです。

そういうものがないと後世に残っていかないだろうし、逆に言うと今のゲームの作り方は、そういう「雰囲気で作る」時の感覚が入り込む余地はあるのだろうかと。僕はその点に興味があって。

西澤氏:

それは逆に僕が聞きたいような話ですよ(笑)。自分はゲーム開発を始めてから5年、10年ぐらいはずっと、雰囲気で作っていたと思うんで。

「こんな感じかな」で作り始めて、それがだんだん形になっていく、みたいな。粘土細工でなんとなく形を作っていったら、恐竜みたいな形になったから「じゃあ恐竜にしちゃおうか」って、そんな作り方だったわけですよ。

でも、そんな作り方って今はもう無理じゃないですか。最初から何を作っているのか明確にしないと、予算が出ないですから。でもあの当時は、そういう作り方が通用して……いや、今でも通用するのかなぁ。どうなんでしょうね?

──どうなんでしょう。でもある程度のヒット作を作るような人たちや開発チームは、それをやっているような気がします。必ずしも計算では作りきっていないというか。

モノ作りの最後の最後って、どうしても感覚の話になるじゃないですか。「仕様上はちゃんとできている、だけどつまんない」って時に、それをどう解釈するかが重要で。

「じゃあどうする?」となったら、そこから先は感覚の話にどうしても踏み込まざるを得なくて。その時に、ニュアンスとかも含めた深いやり取りをしないと、形になっていかない。それこそケンカして終わっちゃうとか。なので、何か残し方とか残る方法があるんじゃないかと、僕は思っていますけど。

これがマンガや小説だと、作家と編集者の2人ぐらいのやり取りなので、まだ進めやすいと思うんですけど、ゲームぐらいの規模感になってしまうとなかなか難しいところで。

西澤氏:

ゲームの場合は、規模ごとに使う技術が違うという話でもあって。規模が小さければ、みんな何も文句言わずに「とりあえず全部作っていいよ」となるんだけど、規模がデカいから「今、何を作っているの? ちゃんと報告してね。共有しないと先に進めちゃダメだよ」となる。

だから規模がデカいからそういう問題が起こりやすい気もするんですよね。そうじゃなければ、みんな雰囲気で作ってるんじゃないかな。

──西澤さんとしては、昔のように「ゲームを雰囲気で作れなくなったこと」に対して、なにか弊害のようなものを感じることはありますか?

西澤氏:

それはゲーム開発に携わっている人が、いちばん感じているところだと思うんですよ。ゲームに限らず、予算の大きなモノ作りは全部そうだと思うんですけど、やっぱり失敗が許されなくなるから、みんなで情報を共有しながら「これならオッケーだね」と判断しながら進めていくようになるんです。

でも、それって個人の持っているセンスや作家性みたいなものを、どんどんなくしていきますよね。

|

みんなが理解できるモノだけがオッケーされる。そうなると、みんなが想像できる範囲でモノを作らなきゃいけないから、誰が作っても同じものになっちゃう。

そのことを知っているプロであれば、みんな途中であまり口を出さずに「ディレクターの言うとおりに作らせてみよう」となるんですよね。ひとまず任せてみると。それで「これ以上はマズイだろう」という時に初めて口を出す、みたいな。

そういった信頼関係も含めたコミュニケーションが構築されていれば、アーティストっぽいモノを作れるんじゃないかな。

でもたいていの現場はひとりで先走られると困るから、手綱を引き締めておかないといけない、という形で構築されちゃう。そうすると「誰が作っても同じじゃないの」というものになって売れない。

そういう構図が必ずあるので、どうやってマネジメントしていくべきかということは、クリエイターならみんな考えていると思いますね、「これ以上僕がワガママを言うと釘を刺されそうだから、ちょっとプロデューサーの言うとおりにしてみようかな」という、妥協点とか調整箇所が必ず発生するんですよ。

──エンタメに限らないですけど、まだ誰も踏み込んでいない場所──要するに言語化もされていないし、理論化もされていない分野が最先端じゃないですか。売れるものというのはその最先端にあるものなんだけど、でもそれをやろうとすることは要するに、説明不可能な領域を作らなくちゃいけないということであって。

ところが大規模なマネジメントになると「それを言語化してください」「説明してください」という要求に応えないといけなくて、そこの矛盾がどうしても生じるわけですよね。

西澤氏:

その通りです。若いクリエイターはたぶんそこで、かなり心が折れるんですよ。その時期を乗り越えると、「自分のやりたいことをちゃんと言語化して、みんなに説明しないとマズいんだな」という、大人の発想になってくるんですけど。

|

大事なのは、その大人の発想で実際に大人な行動をするようになった後も、アーティスティックなことをしていかないといけない、ということなんです。

「みんなにはこう説明したけど、じつは内緒でこんなことをしよう」とか、「今はまだ理解するのが難しいだろうけど、ここは僕の思うとおりにやらせてくれ」とか。

そういうところを入れていかないと、売れるものにはならない。エンターテインメントは基本的に、同じものを繰り返していたら面白くなくなるので、新鮮さをどこで出すかというのが絶対にあるはずなんです。でもそれは、みんなの意見を聞いているとどんどん削られちゃう。

今回の『ワンダーボーイ アーシャ・イン・モンスターワールド』(以下、『アーシャ』)を作る時にも、それはありました。「ここはもう作家性の世界だから、理由はないけどやらせて」と言わなきゃいけない場面が、やっぱりあるんですよ。「なんでこれを入れるんですか?」と聞かれても、「僕が面白いと思うから」としか言えないところがあって。

その時に「分かりました。それは入れましょう」と言ってくれる人がいると、先に進めるんですけど、「どうなるか分からないものを入れられちゃ困る」という人がいると、そこで止まっちゃうんですよ。

それでクリエイター側もやる気がなくなって、「みんなが想像できる範囲で作ればいいんでしょ」となっちゃうと、それこそ完成しなくなるでしょうね。だって面白くなる可能性をスポイルしているんですから。

『忍者くん 魔城の冒険』を作った後に、独立して『ワンダーボーイ』を制作

──西澤さんがアーケードゲームを作るようになって、最初に手応えを感じたのはどの作品ですか?

西澤氏:

『忍者くん 魔城の冒険』ですね。これは開発の初期に「あれ? これは面白いな」と自分でビックリしましたから(笑)。

ジャンプしてお城でピョンピョン跳ねて、そこに敵を出現させて、敵に当たったらピョーンと跳ね返るというのを作った時に、「あっ、面白い!」と思ったんです。「敵に当たっても死なないゲームって、こんなに面白いんだ」と。その時に「これは売れるな」と思いました。

──事前にいただいた資料には「この時期がいちばん慢心していた頃だと思われる」と書かれていますが?

西澤氏:

当時は20歳ごろだったんですが、『忍者くん』がヒットしてUPLという組織の中でヒーローみたいな扱いをされたんですよ。

──20歳で『忍者くん』を作ったんですか。それは何作目ですか?

西澤氏:

3作目か4作目ですね。

──その時のチームとしては、他に誰かいたのですか? それとも西澤さんだけですか?

西澤氏:

UPLの開発部ができたばかりの時は僕とハードウェア技術者の2名だけでした。プログラマーは他にもいましたけど、チームが違ったので。僕が企画を考えて、絵も描いて、プログラムもできるから、「じゃあ西澤ひとりで作らせよう」みたいな感じで自由に作らせてくれたんですよ。

──プログラミングも西澤さんご自身で?

西澤氏:

そうです。僕も石塚さんから学びながら、プログラミングをずっと勉強し続けていたので。おかげで僕は、企画を考えて、かつそれを実際に動かしてみるところまでは自分でやるようなスタイルで、ゲームを作るようになりました。

──「自分で動かしてみる」というのは、どれぐらいまで?

西澤氏:

自分で描いた絵を自分のプログラムで動かしてみて、「こんなふうに動かしてみたら面白くなってきたから、こう動かしたらもっと面白いかな」みたいな感じで、作りながら考えるみたいな形です。UPLにいた頃のゲームは全部、そんな感じですね。

|

──『忍者くん』がヒットして、社内でヒーロー扱いされるようになったUPLから独立して起業するというのは、どういった流れだったのですか?

西澤氏:

石塚さんと「一緒に会社を作ろう」という話を実行に移したんです。僕がテーカンからUPLに移って、ゲームを3つぐらい作った頃に、僕のほうから「そろそろ独立したい」と話をしました。

その頃、石塚さんはまだテーカンにいて、すごく立派な職責を担っていたんです。彼はその頃、アメフトやサッカーのゲーム【※】を作っていて。「それが終わるまで辞められない」と言われたので、「じゃあ先に独立して待ってるね」みたいな感じで、UPLを辞めました。

※アメフトやサッカーのゲーム

トラックボールを使用した海外向けアメフトゲーム『グリダイアンファイト』と、同様の操作システムを使用した『テーカンワールドカップ』のことだと思われる。

──ということは、石塚さんは共同設立者ではないんですか?

西澤氏:

いえ、共同設立者ですね。石塚さんがスポンサーを見つけてきてくれましたから。

──1985年に独立した当初は、「エスケープ」という社名だったようですが、これは?

西澤氏:

まず最初に、個人事業として始めた時の屋号がエスケープなんです。

──ということは、それを株式会社化したのが「ウエストン」になるわけですか?

西澤氏:

そうです。『ワンダーボーイ』を完成させた後に、そのお金がガッと入ってきたので、それで法人を作りました。

『ワンダーボーイ』の移植をファミコンで『高橋名人の冒険島』として販売したんですけど、あの作品の移植作業はハドソンで行っています。そういう移植に関しては、ウエストンはライセンスアウトだけをして、開発作業は一切やっていないんですよ。

──なるほど。それで『ワンダーボーイ』の成功をきっかけに、1987年には個人事業主から法人化して、石塚さんも合流して社名が「ウエストン」となったのですね。

西澤氏:

それで少しずつ大きくなっていくという感じですね。

ゲーム作りの現場から離れてしまったことで、一緒に起業した親友と決別

──ウエストンではどういう作り方をしていたのですか?

西澤氏:

アーケードゲームに関しては、基本的に「自社の持ち出しで作って、できあがってからセガに買ってもらう」というビジネスモデルでやっていました。

途中からコンシューマ事業も始めたんですけど、アーケードとコンシューマでは僕らにとって、ビジネスモデルがぜんぜん違うんですよ。コンシューマではパブリッシャーから開発費をもらって、それで作ったものを納品して発売してもらうという流れだったので。

|

──資料だと、ウエストン時代は初期・中期・後期に分けられていましたが、これは?

西澤氏:

全体の流れとしては、まずウエストンが誕生してアーケードゲームを作っていた時代が初期にあると。その後に、アーケードゲームが売れなくなってきたのでコンシューマゲームにスイッチして、コンシューマゲームを作っていた時代が中期。そしてコンシューマゲームも売れなくなって、ゲームからだんだん離れていった時代が後期と、その3つぐらいに分かれるんですよ。

中期と後期の境目になったのは1999年頃、石塚さんが辞めた時なんです。ウエストンの「ストン」がいなくなって、会社もかなり変わったので。

──ウエストンという社名は、西澤さんの「西=ウエスト」と石塚さんの「石=ストーン」の合成なんですね。その片方がいなくなるというのは、たしかに大事件ですよね。

西澤氏:

僕自身も資料のプロフィールを書いていて、「なんで石塚さんはこの時に辞めちゃったんだろうな?」と、改めて本人に聞いてみたいなと思いました。

当時もちゃんと聞いてはいるんですけど、今もう一回理由を聞くと、きっと違う答えが返ってくるんじゃないかな、という気がして。

──当時聞いていた理由としては、どういうものだったのですか?

西澤氏:

ゲーム業界がどんどん低迷期に入っていく一方で、開発規模がどんどんデカくなって、僕らはそれに対応しきれなくなっていたんですよ。予算が大きくなって、回収する金額も大きくならなきゃいけないのに、僕ら自身がそういう商品をきちんと作る態勢になれなかった。 それまでどおり、「なんとなくこれがいいんじゃないの」という感じで作り始めて、時間をかけて完成させるというやり方を続けていたので、経営的に非常に厳しくなっていったんです。

そうなると僕自身は現場から離れて、クライアントと折衝する仕事であるとか、新しいクライアントを探す仕事であるとか、そういったところがどんどん中心になっていって。

それが石塚さんは不満だったみたいで。「そんなことやってないで、もっとゲームを作ろうよ」と。オレとお前がゲームを作らないで何がウエストンなんだ、というのが彼の主張だったんです。

でも「そんなことはやっていられない」というのが僕の主張で。お互いの考え方がずいぶん乖離してしまって、「これはもう一緒にやっていけないね」ということになった…と認識してますが、僕の認識が間違っている可能性もおおいにあります。

──石塚さんは退社された後、どうされたのですか?

西澤氏:

最初はアトラスに転職したのかな。それからあちこちの会社を転々として、ちょっと前まではNDcubeで、任天堂の100万本以上売れるゲームのプログラマーをやっていたと、人づてに聞いています。

──今でも現役のプログラマーなんですね。

西澤氏:

石塚さんは本当にスーパープログラマーだったんです。生涯現役でプログラマーをやりたいと考えていて、そのための勉強もすごくしていて。あちこちを転々としているのも、会社としては管理職をやってほしいんだけど、石塚さんは現場をずっとやりたいと主張しているから、会社に居づらくなるみたい……と噂で聞いています。これも又聞きですが。

──西澤さんはその後、石塚さんとのお付き合いは?

西澤氏:

ほぼないです。

|

──石塚さんがウエストンを辞められる時、西澤さんとの関係は……?

西澤氏:

バチバチしていましたね、その頃は。

──先ほど、石塚さんがウエストンを辞める理由について「今聞いたら違うかも」とおっしゃっていましたが、どうしてそう思われるのですか?

西澤氏:

僕の認識だと、石塚さんは「僕がゲームづくりに対して真摯に向き合わなくなったから」辞めたんだと思っていたんです。僕が現場の仕事をやらずに、他の人に任せるようになっちゃったので、だったら一緒にいても意味がないと思って辞めたんだと。

でも彼はその後、他の会社に行っても転々と会社を変えているので。他の会社を辞める理由は僕とは関係ないだろうから、じゃあ違うのかな? と思ったんです。こんなことを言うと「ほら、全然わかってないから辞めたんだ」と彼に叱られそうですが、そうやって叱られるところから始めるべきかなと。

ただ、僕としては「石塚さんの言うとおりだった」と後悔しているところがあって。あの時も、プロジェクトマネージャーなんて職種を僕がやらずに、何も考えずに石塚さんと一緒にゲームを作り続けていたほうが、上手くいったんじゃないかなと思うんです。

結局のところ、会社が上手くいかなくなったのは、ゲームの質が下がったからだと思うので。石塚さんと僕が現場で作り続けていれば、そうはならなかったかもしれない。そういう意味で、彼が言っていたことは正しかったんじゃないかと、今はそう思うようになりました。

──当時の西澤さんは、ウエストンの社長ですよね。社長が現場の仕事を離れて、クライアントとの交渉に走り回るというのは、会社の社長としては間違っていないというか、普通のことだと思うのですが。

西澤氏:

でもたぶんね、当時の僕は逃げていたと思うんです。僕が自分でゲームを作らないと、ウエストンのゲームのクオリティにならないと自分でも分かっていたのに、「他にやる人がいないから」ってマネジメントの仕事に逃げていたんだと思う。

もっと現場に入って品質アップを徹底していれば、違ったんじゃないかという気がするので、今は彼の言っていたことが正しかったんじゃないかなと思っています。