初めてゲームを作る新人と一緒に、Unityをバリバリ使いこなしてゲームを制作

──フリーランスとして、西澤さんはどのような立ち位置なのでしょうか? 開発会社の中にディレクターがいるわけですよね。西澤さんはそのディレクターに対して指示を出しているのですか?

西澤氏:

うーん、ケースバイケースだと思うんですけど、今回の『アーシャ』で組んだ態勢だと、僕自身がモンキークラフトさんの社内に完全に入って、僕がそこにいるスタッフたちの能力を見極めた上で、チーム運営をさせてもらっています。

──では今回はスタジオ側にディレクターがいるわけではなくて、西澤さんが本当の意味でのディレクターを務めている形ですか?

西澤氏:

そうです。僕が現場の人たちと直接話しながら作っています。

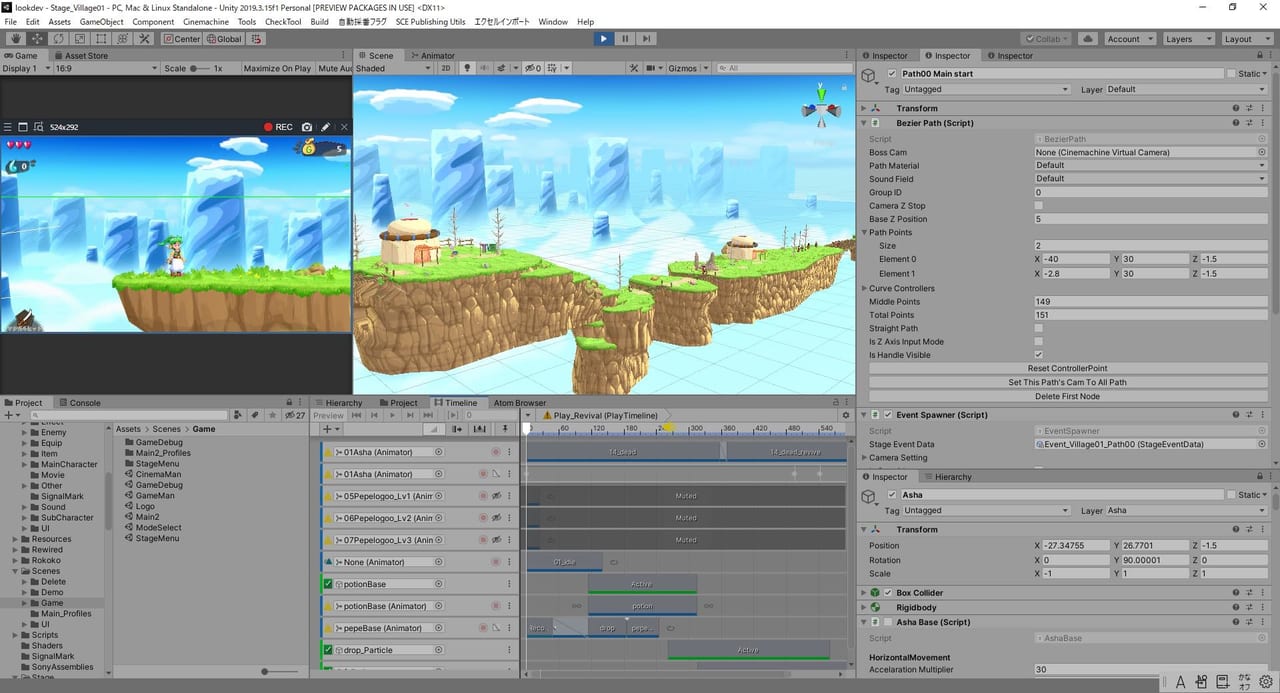

僕は今、ものすごく現場の仕事をしているんです。直接Unityを触って GameObjectの配置もするし、 テキストのデータも打つし、Excelでいろんなデータを直接打って実装する作業もやっているし。演出で言えば、UnityのTimelineという機能を使って、カメラワークとかのデータを全部自分で作っているんです。

そこまでやらないとやっぱり、僕が作ったゲームにはならないので。

・左上に小さくGameViewを開き、いつでも録画可能な状態に。

・中央上部のSceneViewはよく使うのでなるべく大きく。

・右上のInspectorでは並行して複数のデータを編集する。

・中央下部のTimelineで演出シーンを編集する。

──ということは、今はゲーム開発そのものにガッツリと携わっている形なんですね。

西澤氏:

そうなんですよ。企画屋さんの仕事の半分ぐらいは、僕がやっていると思います。直接データを作っていますから。

──「やっぱりゲームを作ろう」と思った時に、昔に比べてゲームの作り方が変わっているところもあるわけじゃないですか。そこって、どう向き合っていったのですか?

西澤氏:

僕はゲーム業界に入った頃から、ゲームをひとりで作りたかったんですよ。だからプログラムも覚えたんです。ひとりで作ったほうが良いものができるという確信があるので。

ただそのためには、絵も描かなきゃいけないし、音楽も作らなきゃいけないから、できる範囲にある程度制約はあるんですけど。それでも、自分が直接作る場所をできるだけ増やしたほうが良いものになると思っていたので、「ひとりで作る」という手法についてずっと探求してます。

──それはウエストンの時代も含めてですか?

西澤氏:

そうです。UPLでゲームを作っていた時からそう考えてます。

石塚さんがいるからプログラムは彼に任せるとか、坂本さんがいるから音楽は彼に任せるとか、分業で作ることも当然やっていたんですけど。

でも、作品を作るという観点で考えると、なるべくひとりで作れる範囲を大きくしたかったんです。なぜならゲームを作っているとやっぱり、自分が思っているのとは違うものができてくることが多いわけですよ。良くも悪くも妥協の連続なんです。

これから作るものをイメージするときに、わざわざ品質の低いものをイメージすることってないじゃないですか。誰しも理想は高く掲げているわけです。けれど、現実はそのとおりにはいかない。当たり前のことですけど。

|

とはいえ、何年か開発を経験するうちに、「自分の思っていたものとは違うけど、これはこれで面白いかもしれないから、このままいく」ということは増えていきますね。最終的にはマーケットが評価するものだから、僕がとやかく言うよりもこのまま出しちゃおう、というふうに作り方が変わっていったんですけど、それでもひとりで作るということはずっと考えていて。

そこにゲームエンジンが登場したんですよ。Unityというものが出てきて、僕は真っ先に飛びつきました。「これがあればひとりでゲームを作れるかもしれない」と思って、ずっと使っています。

──ずっと前から、ゲームエンジン的なものが登場するのを待ち望まれていたわけですね。

西澤氏:

でもUnityを使ってみて思ったのは、「結局全部作らなきゃいけない」ということでしたね。アセットストアでコンテンツを買ったりもできますけど、それでも自分が思ったとおりのコンテンツはないから半分以上……もっとですかね。

全体のリソースの7割以上をゼロから作る必要があるのは、Unityを使ったゲーム開発でも同じなんだと分かって、それはちょっとがっかりしましたが(笑)。それでもUnityが出る前と今とでは、僕自身の感性で直接作れるところが格段に増えたので、それは素晴らしいことだなと思っています。

そういう意味では、ゲームを作ることに対する熱がふたたび湧いたのは、Unityが出てきたことも影響していると思いますね。

──『アーシャ』開発チームのメンバーは何人ぐらいで、どういった方々なのですか?

西澤氏:

15人ぐらいで、すごく若い人たちなんです。ゲーム開発は初めてという人もいたりして、すごくフレッシュですね。

──新しい環境でゲームを作ってみての手応えとか感触って、昔とどう違うものですか?

西澤氏:

昔といちばん違うのは、当たり前の話ですけど「これ、入りきらないけど、どうしよう?」という容量の問題がぜんぜんないことですね。思いついたものを全部入れちゃえばいい。

僕はUnityを使って敵の配置やアイテムの配置を考える時、座標に小数点以下の数値を使わないんです。ところが今の若い人はマウスでガーッとドラッグして、パッと離してそこにアイテムを置くんです。

だから座標の値が「110.2348764……」みたいに、小数点以下のまんまなの。これはね、僕ら古い人にはできないんですよ。「小数点以下の値を使うと、メモリを使っちゃって怒られるよなぁ」って、キリの良い値を使うクセがついちゃってるんです。

でも今の若い人はいろんな座標に平気で物を置くから、それが僕には耐えられなくてね(笑)。みんなが置いたものの座標値を僕が修正して、小数点以下を削ったりしたこともありますよ。それぐらい容量に対する感性が、昔と今では違うんです。

──小数点以下の数値を削ると、その分だけ挙動が速くなったりするものなんですか?

西澤氏:

ならないです(笑)。Unityのコンパイラがよっぽど性能が高ければ変わってくるけど、たぶんそんなことはない。今はどんな値でも同じ速度で動くと思いますよ。

──じゃあ、なぜ削るんですか?

西澤氏:

気持ち悪いから(笑)。小数点以下のまんまデータができあがっていると、「これは人間が意図して作ったものじゃないかもしれない」と思えるんです。人間が意図してデータを作ったのであれば、小数点以下の数値は残さないと思ってしまう。そこの気持ち悪さの有無だと思う。

|

他にも、みんな巨大なテクスチャをバンバン使うんだけど、そういうのを見ると「大丈夫か?」ってドキドキしてしまうんです。案の定、重たくなって動かなくなったりするんですけどね、いまだに。でもそういうのを気にする文化が、若い人にはなくて。昔と今ではそういう違いがあると思います。

見た目だけを新しく描き直して、ゲームの各要素はあえて昔のままにした

──今回、『アーシャ』を作ってみた手応えはいかがです? コンシューマライクなゲームを作るという意味では、かなり久々だったと思うのですが。

西澤氏:

手応えとしては「自分がちゃんとゲームを作れるんだ」というのが改めて分かったのがひとつの成果かなと。

僕の中でいちばん大きかったのは、「自分が思っている完成品を、周りの大事な人たちと一緒に共有しながら作ることができた」ということですね。今回はそこをけっこう気にしながら作ってみたつもりなんです。

今までは業務上、説明責任があるから一生懸命説明しなきゃ、と思いながらプロジェクトマネージャーの仕事をやっていたんです。でも今回は初めて「面白いゲームを作るために周りの力も必要だから、周りと歩調を合わせて作っていきたい」と思いながら作ることができて、しかもそれが上手くいったんです。

──それは具体的なことで言うと、どういったことでしょうか?

西澤氏:

今回の『アーシャ』では、背景をかなりシンプルにしているんです。そうしたらプロトタイプを作った時に、「この背景のままじゃ、今時ダメでしょ」とみんなに言われてしまいました。

「もっと描き込まないとクオリティが低すぎないですか」と指摘されたんですけど、僕の頭の中では「このまんまのほうが絶対に良い」という確信があって。だから「これ以上作り込むのは避けたい。このままやらせてくれ」とお願いしました。

「いちばん最後になって、どうにも映像が劣化して見えてしまうのであれば考えるけど、今はまだ手をつけずにそのまま行かせてくれ」という話をして、そのまま進めさせてもらったんです。

それがもし周りの理解を得られずに推し進めたりすると、「やっぱりここを描き込んでいないから、絵がヘンだって言われてるんじゃないですか」と、全面的に絵を描き直すことになって、余計な時間とお金を使う悪いパターンになってしまっていたかも、と思うんですね。

それをちゃんと説明して納得してもらえたおかげで、余計な仕事をせずに、かつ自分が思っていたとおりの映像になったのが、嬉しいですね。

──『アーシャ』を開発するにあたって西澤さんとしては、ゲームの手触りの部分に対する強いこだわりがあったと思うのですが、そこはどう作ったんでしょうか。

西澤氏:

今回の『アーシャ』では、スタッフにも最初に説明したんですけど、「登場する要素はメガドライブ版から一切変えない」というコンセプトがありました。敵の数や種類、ステージの構成やセリフも含めて、一切変えない。

その上で、すべてのアートをHD画面に適応させる形で現代風にアレンジするというコンセプトを立てて作ったんです。それが結果的には良かったと思っていて。

登場する要素はまったく変えずに、外側の見え方だけを現代風に修正しているので、手触り感はメガドライブ版とまったく同じはずなんです。

でも、たぶんそれが本作の特徴になると思ってます。今ある2Dプラットフォームアクションゲームと比べると、「なんなの、この古いテイストは」というところが各所にあって。でもそれが新しいんだろうと、僕は思っています。今遊ぶ人たちは「なんなの、これ?」って、逆に興味を示すんじゃないかなと。

ただ導入として、見た目が今風に綺麗じゃないと遊びたくならないので、そこは変えますよと。でもゲームの根本的なところはぜんぜん変えていない。それでもたぶん面白いから遊んでみてください、というのがコンセプト。だから驚くほどメガドライブ版に忠実です。

──『アーシャ』の前に、フランスの会社が西澤さんの過去の作品をリメイクしているじゃないですか。西澤さんとしては、それを見て「そうじゃない」と思うところがあったのですか?

西澤氏:

『Wonderboy Dragons’Trap』に関して言えば、素晴らしいアレンジだと思っています。アニメーションとか背景のアレンジメントとかすごく綺麗なので、あれはあれでひとつの完成形かなと。

あのリメイクも、僕が作ったレベルデザインには何も手をつけずに作っているんです。だから映像を8bit版に切り替えるという機能が可能になってます。そもそもあのリメイクは、プログラマーとデザイナーの2人だけで作っているので、企画屋がいないんですよ。

とにかく僕が作ったレベルデザインのままだというのが、あのゲームの成功の秘訣だと思います。そこをいじっちゃうと、たぶんレベルデザインが崩壊して違うゲームになっちゃうので。

今は『グランツーリスモ』と『ウマ娘』を遊んでいる

──今回の『アーシャ』に対して、海外の反響はどのようなものだったのですか?

西澤氏:

1年ぐらい前に最初に発表した時は、めちゃめちゃネガティブな反応でした。「なんで3Dにしたんだ。こんなの『モンスターワールド』じゃない」と、アート面にすごく怒っている人が多かったんです。

今は見慣れたせいなのか、あんまり怒っている人を見ないんですけど。でも最初のPVを出した時はなんでそんなに怒るのか、我々には理解できなかったですね。

『アーシャ』について海外のインタビューを6社ぐらい答えたんですけど、どのメディアも「なんで3Dにしたんだ?」って質問があるんですよ。それを聞かれても、すごく困るのね(笑)。

なるべく一生懸命、丁寧に説明しようとしているんですけど、毎回同じことを聞かれるので、もう「メガドライブ版の開発当時も、積極的に2Dを選択したわけじゃない」って言いたくなってしまうんですが、大人なのでグッとこらえてます(笑)。

──3D化に対して拒否反応を過剰に示すのは、海外のレトロゲームファンには「あるある」な反応ですね。でもやっぱり、そういった反響を巻き起こすだけの注目度が、海外にはあるんですね。

西澤氏:

そもそも原作の『モンスターワールドIV』自体、海外で正式にはリリースされていないんですよ。

──えっ、そうなんですか?

西澤氏:

メガドライブ版は日本でしかリリースされていないんです。だから、当然ながら日本語版しかなくて。

2008年にその英語版を作ってWiiのバーチャルコンソールで配信したのが、海外で最初のリリースになります。でもそれは、メガドライブ版が発売されてから14年も経ってのことでした。

その時が、海外の人が初めて『モンスターワールドIV』をプレイできたタイミングになるかと思いきや、実際はそうではなくて。もっと前に海外の有志の方が勝手に日本語を英訳して、エミュレータ上で遊んでいたんですよ。

──なるほど、そういう広まり方なんですね。

西澤氏:

その当時はまだインターネットもぜんぜんない時代なので、僕らも最初は知らなかったんですけど。だからヨーロッパには、発売もしていない『モンスターワールドIV』のことに詳しい連中がいっぱいいるんです(笑)。

|

そもそも僕の名前って、日本国内よりも海外のほうが通っているんですよ。「『ワンダーボーイ』シリーズを作った西澤だ」って言うと、日本と海外との熱の差をすごく感じるんです。日本国内では誰も僕のことを知らないわけじゃないですか。

海外でも知らない人のほうが当然多いんだけど、僕のことを知っている海外のファンは、日本人ならきっと僕のことを知っているだろうと、勝手に思っているんです。「街を歩いていて“サインをください”と言われたりしないんですか?」って真顔で聞かれるんだけど、そんなわけないじゃないですか、日本で(笑)。そういう熱量の差を、最近すごく感じますね。

──なるほど。

西澤氏:

この背景に何があるのかと考えると、海外の人たちはまず個人を見るんですよ。「誰がこれを作ったんだ?」「この絵を描いたのは誰だ?」「この音楽を作ったのは誰だ?」って、人を見るんです。

でも日本では、それが許されない部分があるというか。「集団で作っているんだから、個人の名前で何かをするのは御法度だ」みたいな、妙な感覚がある。それは企業の都合もあるでしょうけど、文化としてね、なぜか個人ひとりを讃えちゃいけないみたいな雰囲気がある気がするんです。これは作る側だけでなく、遊ぶ側にもあると思います。ファンがクリエイター個人に連絡してはいけないと思ってる節がある。

──そのへんは僕も、いくつか理由があると思ってはいて。日本の文化そのものはいったん置いて、ゲームに限って言うと、やっぱり何をしたかが分からないというのが、大きいと思うんですよ。

僕はディレクター次第で本当にゲームが変わると思っていて。それぐらい重要な役職なんですよ。だけどゲーム開発の中でディレクターが果たした役割について、情報としてあまり表に出てこないことが多いので。そのスゴさみたいなものについての情報がないのが大きいのかなと、僕個人としては思っています。

あとは……まぁ、みんな遠慮しがちですよね(笑)。

西澤氏:

そう、そうなの。作っている側もシャイだし、遊ぶ側もシャイなんですよ(笑)。海外のファンは図々しく、Facebookで僕にメッセージをガンガン送ってくるわけでね。

「ゲームを買ったから住所を教えろ。パッケージをそっちに送るから、サインして送り返してくれ」とか(笑)。図々しいけど、向こうではそれが普通で、僕を探してくるんですよ。それは決して嫌な感じではなくて、微笑ましいというか、憎めないものがある。日本人はそんなことを絶対にやらないですよね。シャイだから。

|

──僕もFacebookで「お前はジャーナリストだから○○さんを知っているだろ。サインをもらってきてくれ」とか、海外からメッセージが来たことがありましたよ(笑)。

でもたしかに、オリジナルへのリスペクトは海外のほうがぜんぜんあるなとは思いますね。

西澤氏:

そうですね。今までなかったものを作った人に対する敬意がスゴイですね。

あとはね、海外のファンは僕のことを「レトロゲームを作っている人」だと思っているので、レトロゲームを好きだと思っているみたいなんです。

ここで言っておきますけど、僕はべつにレトロゲームが好きなわけではないです。いつだって最新のプラットフォームで、最新のゲームを遊んでいます。

──今でもゲームを普通に遊ばれているのですか?

西澤氏:

はい。あまり長く時間がかかるものは遊ばないですけど。今、いちばん遊んでいるのは『グランツーリスモSPORT』ですね。あれは毎朝1時間半ぐらいプレイしていて、今日もやりました。もう朝練状態ですね。あのゲームに関しては、50歳代の部でe-Sportsに出られないかなと思うぐらいやってます(笑)。

最近では『デス・ストランディング』をクリアしました。国道づくりに熱中したので70時間くらいかかりましたね。

あとは『ウマ娘 プリティーダービー』をやっているんですけど、超面白いですね。こんなに完成度の高いソーシャルゲームは他にないですよ。金字塔と言っちゃっていいんじゃないかと。

西澤氏のPS4プレイログ

──具体的に、『ウマ娘』のどういうところが面白かったのですか?

西澤氏:

レースシーンを見ているだけで面白いというのが、まず素晴らしいですよね。競馬をよく知っている人が作っている。ここまで作り込んでいるというのは賞賛したいし、きっとすごい苦労があったんだろうと思います。もう、えげつないほど良くできていますよ。

TAITAIさんも言っていたと思いますけど、とにかくUIがスゴイですよね。ソーシャルゲームのUIって、たとえば300円だったものを200円にする時には、300を200にただ変えるんじゃなくて、300に打ち消し線をつけて、「今だけ!」「特価!」とかいった画像をつけた上で200にする、ということをしなきゃいけないんです。

『ウマ娘』のUIはそういうマメなことが細部に渡って行われているんですよ。UIを作り込むことの大変さは僕も知っているから。いまだに僕は、ゲーム開発の何が難しいかと言ったらUIの設計だと思うので。それをここまで完成度の高いものにしているのは、もう怖ろしいなって思います。

|

きっと何度も何度も作り込んで、ダメ出しを喰らって作り直してるんじゃないかと思うんですよ。普通は何度もNGを出していると、NGを出している側も「もうそろそろ勘弁しないといけないかな」って思いますよね。

同じところを3回直してもらったら、4回目はもう言わないとなるはずですよ、たぶん。そうしないと、ホントにイヤな人になるじゃないですか、ディレクターって。でも『ウマ娘』はそこで、妥協の欠片もない気がする。気に入らないところを本当に全部直している。

じつは『アーシャ』も、走るアニメーションをもっとなんとかならないかと、ずーっと直していたんですよ。走るアニメーションと歩くアニメーションは、本当に最後の最後まで直していました。

走るアニメーションって難しいんですよ、キャラクター性を出さなきゃいけないし。その点で、ウマ娘たちが一生懸命に走る姿は、すごく良いですよね。

──でも『アーシャ』も、モーションがすごく良いなと思ったんですよ。走る挙動もそうですし、クルンと回ってポーズを取る小気味の良さみたいなところもそうですし。

西澤氏:

ありがとうございます。それはパブリッシングを担当したスタジオアートディンクの斎藤プロデューサーのお手柄です。「これは違う」って、うるさいの(笑)。「時間があるからもうちょっと直そうよ」って、本当に最後までずっと直していたので。

今回のプロジェクトに関しては、プロデューサーの斎藤さんも最初から言っていたんですけど、アーシャが可愛らしく画面に映ることができれば、半分は成功したも同然だろうと考えて作り始めたので。アーシャのモデルとか登場人物のモデルとか、それらのモーションとかは、いちばん気を遣って作っています。

自分の考えたとおりのゲームができても、予想どおりだから面白くない

──『アーシャ』で改めてゲーム開発に携わられたことについて、何か感想があれば。

西澤氏:

すごく楽しかった、というのが正直な感想です。こんなに楽しく仕事をしていいのかと思うぐらい、楽しかった。

若い人たちと一緒に作ったので、年の差が30歳ぐらいあるわけですよ。そうすると共通言語がないんですね。「ここの動きはあのアニメのこのキャラの動きみたいにしたい」と言っても、「そのキャラって何ですか?」みたいになって、僕がYouTubeでそのキャラの動画を探して、URLを送らなきゃいけなくなったりするんです(笑)。

そういう世代のギャップはあったんですけど、それでもひとつのプロジェクトチームとしてモノが作れるんだと分かったのは、面白かったですね。

──ゲームを作っていて、いちばん手応えとか面白いとかを感じるのは、どういうところなんですか?

西澤氏:

僕の場合は、実際にテストプレイをしてみた時の感触ですね。遊んでみて「あっ! これ、いいんじゃないの」と思うんですよ。そう思えたら大丈夫。

よく「ゲームのレベルデザインって大変じゃないですか?」と質問されることが多いんですけど、僕からしてみればそこまで大変なものではなくて。

全体のレベルデザインって、ひとつひとつの各場面のプレイフィールの積み重ねでしかないと思っているんです。場面場面で良い感触が続いていれば、全体としても絶対に面白いはずなんですね。

逆に、全体としては面白いけどこの場面はイヤだよね、というところがあるゲームだったら、それは失敗していると思う。全体を大事にしすぎて、スライスした時の場面が面白くないというのは、あり得ないと僕は思っている。面白いものの積み重ねで全体が作られるはずだから、場面ごとに面白いかどうかだけを考えれば、レベルデザインは完成する、そう思うんです。……なんだかゲームクリエイターっぽいことを言ってますけど(笑)。

──西澤さんは、いったん設計されたものを崩すことって、大事だと思います?

西澤氏:

僕の場合は、「崩すことが大事なのではなくて、面白かったことを大事にする」ことだと思っていて。それで結果的に崩すこともある、という考え方ですね。

ゲームを作っている時に、最終的に商品の中に入りきらないものって、いっぱいあるわけですよ。「バグが出ちゃったけど、それが面白いから、みんな見て」ということだって、よくあるわけで。

たとえバグだろうと面白いのなら、それを使えばいい。それが意図したものであろうがなかろうが、面白いと感じたものはどうにかして残す。そう考えていけば、他の人が知らない面白さをいっぱい提示できるはずなんです。

要するに、自分で考えたとおりのゲームって面白くないんですよ。全部予想できちゃうから。でも実際のゲーム開発現場はそうじゃなくて、思ったとおりにはできない。

でもそれが面白いんだったら、自分の考えのほうを、計画のほうを変える。「これは面白いから、これを残して設計のほうを変えよう」というふうに作っていくのが正しいと思います。

|

そうしないと、自分の頭の中でシミュレーションしたそのまんまでできちゃうわけです。実際はできないわけだけど。それってつまらないはずなんですよ。だって自分が予想できているものだから。

そうじゃなくて、自分が予想できていなかった面白さが目の前にあるのなら、それを残していけば面白いゲームになるはずで。そういう意味では壊すこともやっているでしょうね。

──ちなみに今回の取材では、西澤さんの同級生である石塚路志人さんの話題が何度も出てきましたが、西澤さんと同世代の方々の中には、すでにゲーム業界を離れられた方も多いのですか?

西澤氏:

セガの方たちで、僕がアーケードゲームを作っている頃から仲良くしてもらった人たちが大勢いますけど、セガが途中で分社化したり、またひとつの会社になったりといったタイミングで、辞められた方が多くて。

コンシューマではハドソンの方々と長くおつきあいさせてもらいましたけど、ハドソンさんは会社が無くなっちゃいましたから……。そういった方々の多くは、独立して自分の会社を持っているんですけど、僕からすると、あんなに仲良くしてもらったセガやハドソンの人たちが今、身近にあんまりいなくて寂しいな、という気持ちはありますね。

そもそも僕みたいに、いまだに現場でゲームを作っている人って、そんなにいないと思うから。みんな会社の社長をやっているから、境遇が違いますよね。

──そういった意味ではたぶん、西澤さんよりも下の世代の人たちのほうが、これからもずっとゲームを作り続けていたいと考えていると思うんです。その人たちが今回の記事を読んで「オレもがんばろう」と感じてもらえたら嬉しいかな、と思っています。

西澤さんぐらいの年齢や立場になっても、まだまだ現場でやれるんだということが、こうして証明されているのは、すごく良いことだと思うんです。

西澤氏:

僕もそこは知ってもらいたいですね。現場でディレクターズチェアに座って言いたいことを言ってるんじゃなくて、ずっと机の前でパソコンと向かい合って、細かいデータを作ったりする仕事をやっているので。

「そういう仕事をこの歳になってもやっている人がまだいるんだ」と知ってもらえたら嬉しいかな。

今回の仕事で坂本慎一さんと打ち合わせをしたら、「西澤さん、なんでそんなにUnityについて詳しいの!」って驚かれたんですよ。そりゃ普通は現場に任せて、僕ぐらいの歳の人間がUnityを直接いじることってあるわけないよな、と思うわけです。でもせっかくUnityがあるんだから、自分でできるところは自分でやりたいでしょ。

そんなふうに直接Unityを使ってモノを作っている人がいるということを知ってもらうのは、すごく意義深いと思います。Unityはインディーゲームを作る人たちが使うものじゃなくて、誰でも使えるものだから。……ただ最近は、UE4に切り替えようかなとも思っていますけど(笑)。(了)

|

西澤龍一氏への取材を通じて改めて感じたのは、1980年代のゲーム業界が持っていた「若さ」だ。ゲームセンターで遊んでいた高校生がスカウトされて、ほとんどひとりでゲームを制作し、それが業界でヒットを記録するといった展開は、さすがに発展途上の産業ならではの出来事だろう。

だが、ボカロPやYouTuberといった例を挙げるまでもなく、特にエンタメの世界ではこうした出来事が往々にして発生し、その後の産業の流れを大きく変えるきっかけにもなっている。

西澤氏自身も語っていたとおり、黎明期のメディアでは、クリエイターが「感覚」だけで作品作りを行い、そうした作りが受け手と送り手との距離の近さを生み出して、ヒットにつながる要因となり得る。

ところがメディアの規模が巨大化するにつれて、「感覚」だけの作品作りは難しくなっていく。西澤氏が一時期ゲーム制作から距離を置かざるを得なくなった苦悩は、けっして西澤氏だけのものではないだろうし、さらにはゲーム業界だけでなく、他のメディアや産業においても同様の事象はいくらでもあり得るものだろう。

だが一方で、そんな西澤氏がふたたびゲーム制作に挑む気力を取り戻したのが、ゲームエンジンやインディーゲームの世界的な普及であるという点は、じつに示唆的だ。

比較的小規模なゲーム制作が可能になった現在において、1980年代に西澤氏らが行ってきたチャレンジがふたたび見直され、西澤氏自身も第一線に復帰している。もちろん現在では、黎明期のような「若さ」に任せたゲーム制作は難しいだろうが、その中にあった「感覚」はもう一度取り戻せるのかもしれない。

その意味において、『ワンダーボーイ アーシャ・イン・モンスターワールド』に対する反響と、西澤氏のこれからの活動を、引き続き注目していきたい。

最後に、西澤氏より寄せられたメッセージを付記して筆をおきたいと思う。

出来あがった原稿を読んでみて、自分が40年もこの業界にいることを知って驚いてます(笑)。最近では日本のゲーム業界の歴史について研究されている海外の方から問い合わせをいただくこともあり、私自身、ゲーム業界の過去の事実関係について明文化することの重要性を感じるようになりました。

このインタビューもできるだけ正しい情報にしたいと考えていますが、だいぶ昔のことでもあり、僕の記憶違いもあるかもしれません。もし事実と異なる記述をみつけましたら編集部のほうにお知らせいただけますと幸いです。