Unityが生まれた理由と、Unityがもたらした風

大前氏:

ありがとうございました。私からは、お聞きしたいことは概ねお聞きできたと思います。

ルーカス氏:

せっかくなので、Unityについて、大前さんからいろいろ教えてください。

大前氏:

そうですね、私がUnityに出会ったのは14年ほど前になります。

ルーカス氏:

なるほど、大分長くやっていらっしゃるんですね。

ゲーム開発がきっかけでUnityを使い始めたんですか?

大前氏:

最初から実務で使っていたわけではなかったですね。

2009年にフロムソフトウェアを退職してから、自分のプロジェクトやスタジオの仕事を始めたころに使い始めたので、2009年から2010年くらいだと思います。

ルーカス氏:

そのころはまだかなり粗削りでしたよね。

大前氏:

Unity iPhone バージョン1.0あたりだったと思うので、相当粗削りでしたね。懐かしいです。

ルーカス氏:

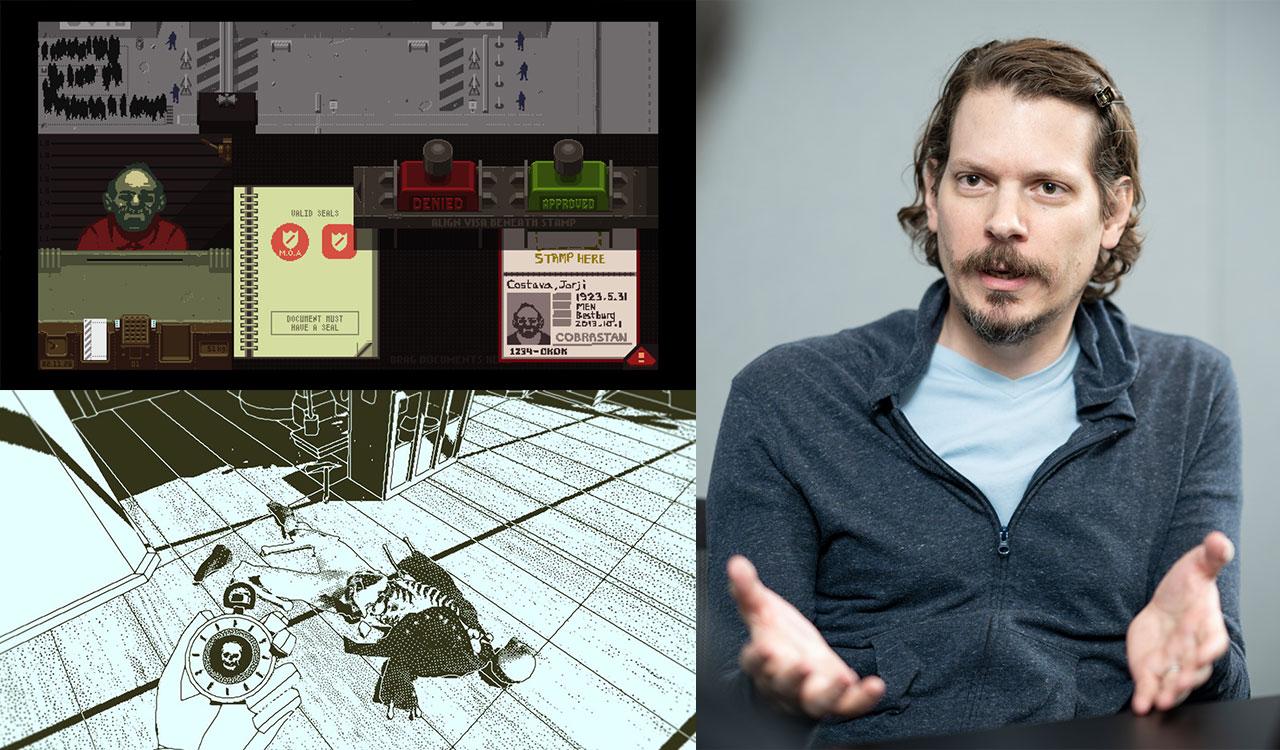

2018年にUnity 5を使って『Obra Dinn』をリリースしましたが、それですら6年前ですからね。

大前氏:

自分のプロジェクトを進めていた時に、GDCでUnityについてスタッフを質問攻めにしたんです。そんなことをしていたら、CEDEC2010で「Unityで働かないか?」と誘われました。

もちろん最初は断りました。なぜなら、当時は自分のゲームを作りたかったからです。「ゲームエンジンを売るだけなんでしょう?」なんて思っていましたよ。

ルーカス氏:

もしゲームエンジンの会社で働くとしたら、私も同じように感じると思います(笑)。

大前氏:

でも、このUnityというゲームエンジンのすばらしさに気づいたとしても、当時の日本にUnityユーザーはまだ全然いなかったんです。

だから私は人に使い方を教えるためにお金を払わなければならなかったし、それは私にとってとても難しいことでした。私はこれらのテクノロジーを使える人、商業用のテクノロジーをも自ら学習できる人を探し出したかったんです。

なので、日本がこの技術を使える人たちを見つけられる場所であってほしいと思いますし、それは「少なくとも2、3年はこの人たちの手伝いをしたほうがいいのかも」と思った理由のひとつでもあります。

Unityと一緒にいままでいろいろなことをやってきましたが、日本での成長体験は非常にユニークだったと思います。

当時Unity Japanでチームを編成したとき、ゲーム開発者のコミュニティから人材を確保しました。Unityがどのように機能を開発していて、それがなぜ大事なのか体感として分かるような人たちです。

私たちはその価値を大切にしており、過度なセールスはしませんでした。相手の問題を解決しないなら、技術を売り込むのは無意味だからです。

ルーカス氏:

FPSゲームを作るなら、Unreal Engine一択ですが、私がUnityを最初から気に入っていたのは、Unityがそういうゲームエンジンではなかったからです。

Unityは「どのエンジンも完璧にすべての問題を解決できるわけではない」ということを最初から理解していますから、エンジン自体に十分な柔軟性があって、必要なものに合わせて調整できる設計になっています。

Unityが登場する前は、「汎用ゲームエンジン」なんて考えは馬鹿げていましたけど、もはやそれも過去のものです。

大前氏:

おっしゃるとおりです。

ルーカス氏:

『Papers, Please』を完成させた後、「次は3Dゲームを作ろう!」と思ったのですが、どうやって作ろうか悩んだんです。

実際にC++の3Dエンジンを作るスキルは持ち合わせていましたが、2013年や2014年にそれをやりたいとは誰も思いませんよね。それくらい魅力がなかったんです。

一方、Unityにはそのポテンシャルがありました。確かにUnityは完璧ではありませんし、これからも永遠に完璧になることはないと思います。

それでも、柔軟性があって、私が必要とするものに答えてくれるピッタリの選択肢だったんです。

大前氏:

そうですね。私も当時、ルーカスさんと同じ理由でUnityを選んだと思います。

当時のUnityのパフォーマンスやグラフィックを見たときに、自分で作ったらもうすこしだけ速くなったりするかもしれないけど、たぶんそんなに差がつかないぞ、と。それよりもこの柔軟性のほうが大事なんじゃないか?と。

ルーカス氏:

『Obra Dinn』はパッと見、秒間100万フレームで動く昔の3Dゲームです。もっともパイプラインやレンダリング、シェーダーなどの問題には多くの時間を割きましたが、すべてUnityのフォーラムにある情報だけで解決できるんです。

Unityからのカスタムサポートや、会社に依存することもない。この柔軟性は私にとって非常に便利で、素晴らしい体験でした。

一般的なゲームエンジンで、あの見た目のゲームが作れたというのは本当に驚きです。

大前氏:

そうした形でUnityの底力を見せてくれたことに対しても、ルーカスさんには多くの人々が感謝し、喜んでいると思います。

ルーカス氏:

ただ、成功できたのは運だと思います。

たとえば、私の友人は仕事の息抜きでスキーに行ったりします。でも、私にとっては仕事がスキーに相当するのです。私は自分の仕事に取り組んでいる瞬間が大好きで、その満足感が成功がなくても幸せでいられると感じます。

もし旅の途中からそのような満足感を見つけることができれば、それはいい場所にいると言えます。でも、それが見つけられないのであれば、小さなスタートを切って、できるだけ早くゲームをリリースすべきです。なぜならゲームの「リリース」こそ、ゲーム制作の中で最も難しいフェーズだからです。

何もリリースしないよりかは、ダメダメなゲームでもリリースした方がいいと思いますし、その点でUnityは大きな助けとなります。ゲームエンジンを用意して、それをパッケージ化して、遊べる状態にする。これはとても大変な作業ですが、Unityを使うだけでかなり簡単にできてしまうのです。

──『Papers, Please』と『Obra Dinn』はこれまで累計でどれくらい売れたのでしょうか?

ルーカス氏:

売り上げでは『Papers, Please』の方が上回っています。というのも、『Obra Dinn』を作った時には気づかなかったのですが、マウスで操作できる2Dゲームは万人受けしやすいようなんです。

我々はFPSの方がなじみやすいですが、逆に私の祖母や娘がそういったゲームをプレイできるかと言われれば難しいですよね。そういった意味で、『Papers, Please』は成功しているようです。

大前氏:

『Papers, Please』はルールが非常に簡潔ですからね。

2分で端的に説明できて、「私でも遊べるかも」と興味を持ってもらえる作品だと思います。

ルーカス氏:

『Papers, Please』は私にとって初めて大成功したタイトルです。これほどのゲームは二度と作れないでしょう。

なので『Obra Dinn』を制作するときには、かなり悩んだんです。

『Obra Dinn』は、それほど良いゲームではないと思いますが、ほどほどには良いゲームだと考えています。 全く違うゲームですから、今はあまり心配していませんが。

逆に、私がいま目を光らせているのは、『Obra Dinn』に似たようなゲームを作っている人たちがいることですね。『Papers, Please』のときも似たようなゲームがたくさん出て、リリースされています。そして『Obra Dinn』も時間こそかかりましたが、ついにコピーされました。私はそれを誇りに思っているんです。

大前氏:

市場を見ていて、ルーカスさんが最近インスピレーションを受けたゲームはありますか?

ルーカス氏:

ちょっと変なインディーゲームが好きで、最近だと『Storyteller』というゲームが刺激的でしたね。誰かが絶対に売れないようなゲームを作って、それが実際に売れて、いい作品で観客に刺さる。

『Papers, Please』の時もそうでしたが、「誰も欲しがらないようなゲーム」を作ってユーザーにウケた時が最高にうれしいんです。

それから、Unityはそういったゲームを作りたい人に実現の機会を与えてくれますよね。ゲーム制作のハードルが高かったら、あの手のゲームは存在していないと思います。

大前氏:

そう言っていただけると大変うれしいです。

まだ幼い2人のお子さんにも遊んでもらえるような、新作ゲーム『Mars After Midnight』を開発中

──先ほどルーカスさん自身もおっしゃっていたように、『Papers, Please』も『Obra Dinn』もいわゆるマーケティングを重視するような「売れ線」を狙ったタイトルではないと思います。ルーカスさんのなかで、商業的に成功することはどの程度重要なんでしょうか?

ルーカス氏:

商業的に大成功する必要はまったくないと考えています。もちろん『Papers, Please』も『Obra Dinn』も想定以上に売れています。

私には給料を支払う必要のあるスタッフもいませんし、家族を養うことだけを考えればいいので売上に対するプレッシャーはある程度軽減されているかと思います。

大前氏:

『Papers, Please』以降は利益を気にしていないとおっしゃっていましたが、別のインタビューでは生活の安定についてもお話されていましたよね。経済的に安定していることは、自分がやりたいことに取り組み続けるために必要な要件のひとつだと思いますか?

ルーカス氏:

生活の安定という意味では、ただ日々のために働くだけではなく、実験的な作品に取り組むことも大切だと思っています。

もし本当に生活に困ってお金を稼がなければいけないとすれば、私もいまごろローグライクでデッキビルディングなカードゲームを作っているはずです(笑)。

大前氏:

なるほど(笑)。つまり、実験的な作品を作り続けることがルーカスさんの戦略なのですね。

ルーカスさんはいつもIGF【※】への応募に向けて締切を設けてゲームを作っている、ともお話されていましたよね。それもその戦略のひとつなわけですか。

※IGF(Independent Games Festival)

1998年より毎年開催されている、インディーゲームのアワード。「サンダンス映画祭のゲーム版」をコンセプトに、小規模でユニークなゲームを表彰している。なお、『Papers, Please』も『Return of the Obra Dinn』もそれぞれ2014年と2019年にIGFの大賞である「Seumas McNally Grand Prize」を受賞している。

ルーカス氏:

そうですね。やっぱり、ゲームを作ること自体が好きなんです。

とはいえ、同じゲームに取り組んでいるとだんだん飽きてくるので、そうなったら「よし、完成させよう」と。ゲームを完成させるのは時間がかかりますし、かなり疲れる作業なので締切を設けないとズルズルとしてしまいがちです。

スケジュールはあまり立てないほうなんですが、ゲームが出来上がってくるにつれて「ゲームが完成するのに必要なピースが揃っているかどうか」「あとどんなピースがあれば完成するのか」はなんとなくわかってくるので、締切間近はひたすらピースを埋めていく感じですね。

大前氏:

お話を聞いていると、ルーカスさんはすでにご自身の目標を達成されているのかと思います。

というのも、ゲーム開発者には、ゲームを作ることだけが目標なのか、それともゲームを作ることで何かを成し遂げたいのか、という違いがあると思っていて。おそらくルーカスさんにとっては、ゲームを作ること自体が目標なのでしょうね。

ルーカス氏:

そうですね。『Papers, Please』が十分に成功したおかげで、私はゲーム作りを続けることができているのだと強く感じます。しかも、同じように実験的な作品を作り続けられますからね。

もしもっとお金が欲しかったり、大規模なゲームを作りたかったら、他のスタジオと仕事をしているでしょうね。もっとも、まだひとりってことは……おそらく、まだまだゲーム作りを楽しめているんだと思います。

だからこそ、お金が欲しくて売り込むつもりはないと言えますし、「自らを売り込むことができるゲーム」を選んでいるとも言えるとは思います。

大前氏:

似たような話を、インディーゲームで成功している別の開発者の友人からも聞いたことがあります。

彼は自分の作りたいものにとても正直な人ですが、同時に商業的に成功することの重要性も理解していて。

彼は「ユーザーに見つけられること」が最も重要だ、と何度も言っていて、特別なマーケティング戦略を持っていない場合に有効な戦略のひとつは、「シンプルになんらかの賞を受賞する」ことだそうです。ですから、先ほどお話に出ていたルーカスさんの戦略は非常に有用なものだと感じました。

ルーカス氏:

もっとも、今となっては昔のような手法はとれないですけどね。今は私がどんなゲームを作ったとしても、ユーザーはプレイしてくれるでしょう。

ちょうど『Papers, Please』をリリースしたとき、YouTubeやニコニコ動画で実況動画が流行っていたんです。

たまたま実況動画と「入国審査官になりきれる」というゲーム性がマッチしていて、ユーザーがこぞって実況プレイをして宣伝してくれたんです。それは本当に運がよかったと思います。

でもそうなってくると『Obra Dinn』でも実況動画として見ても楽しい作品にする必要が出てきたのです。ある意味、そうして「実況映え」を意識したことが、私のマーケティングの方向性といえるのかもしれません。

そして、『Papers, Please』はSteamというプラットフォームの可能性も教えてくれました。今までにないゲームだったとしても、そのゲームを楽しんでくれるユーザーを見つけ出せる。Steamやデジタル配信によって、私と同じようなゲームを求めている人たちにリーチできるようになったのです。

大前氏:

まるで日本の出版業界とそっくりですね。日本の大手出版社は、年間5000冊もの新刊を発行しているそうですが、そうした中でもニッチな本を書いているライターの方によれば、おおよそ2000人の読者を確保できれば、活動を続けられるそうです。

ルーカス氏:

そうですね。ある種の固定客を確保できれば、巨額の報酬を得ずとも持続的にゲームをリリースし続けることができると思います。

大前氏:

先ほど実況動画の話がありましたが、ルーカスさんが日本に住んでいらっしゃることで、マーケティング的な観点で何か利点はあったのでしょうか?

ルーカス氏:

そこまであまり関係はないですね。

実際、私は仕事面ではかなり孤立していて、友達はあまりいませんし、いわゆる「横のつながり」もほとんどありません。日本語もあまり上手く話せませんし、もし街を歩いていて人々が話していても、注意を払っていなければ何を言っているのか分かりません。

一方で、日本に住んでいることで結果的にかなり仕事に集中することができていると思います。

ご近所さんも私がゲームを作っていることを知りませんし、彼らからすれば、ただ小学生の子ども2人を育てる父親にしか見えないはずです。

大前氏:

「勉強に集中するため、どこにも行かない」といったような考え方に近いでしょうか。

ルーカス氏:

そうかもしれません。ただ仕事では孤独な一方で、家族が私を支えてくれるのです。

自分でゲームを作って、リリースして、ユーザーにプレイしてもらうこともうれしいのですが、一方で私のゲームにまったく興味を示さない子どもたちの存在はとても助けになっています。

私の子どもたちはまだ、『Papers, Please』や『Obra Dinn』を遊べる年齢ではありません。彼らはゲームの売上や面白さとは関係なく、私を気にかけてくれるのです。

大前氏:

お子さんに自分のゲームをプレイしてもらいたいと思いますか?

ルーカス氏:

そうですね。実際、いま作っているゲームは私の子どもたちにもプレイしてもらえるようなものを目指しているんです。

今までの私のゲームは、死や血を伴う重いテーマで構成されていました。なので今回はそうした要素を持たずとも、面白いゲームを作れるかどうか、というテストでもあるんです。

私の息子は『Papers, Please』を発売する直前に生まれたんです。

そのとき妻は「私が生活を変えて、子どもたちの世話をする」と言ってくれました。そのおかげで私はゲームを作り続けることができています。妻には本当に感謝しています。

──あのルーカスさんが子どもたちも遊べるようなゲームを作っているとのこと、とても期待しています。本日はありがとうございました。(了)

「制約」を事前に設定することにより、「どう上手くやるか」という工夫が生まれる。

『Papers, Please』では、「入国審査官になって書類をチェックするだけのゲーム」という制約。『Return of the Obra Dinn』では「1bitのグラフィックで、モダンな3Dゲーム」という制約。

これらの制約を事前に設定し、その中でいかに面白くできるか。この考え方があってこそ、「たったひとりですべてを作りきる」という偉業が成し遂げられているように思える対談だった。

くわえて対談を通じて、ルーカス氏がこの「制約」をどう料理するか、直面する問題をいかに解決し、「どう上手くこなすか」という点に対して、並々ならぬ情熱を注いでいることもとても印象的だった。

しかも、氏はそれを「魅力的なパズル」と語るように、その問題を解決する過程そのものを面白いゲームのように楽しんでいる。開発ツールをたくさん作ってしまうのも、「問題解決」ということそのものが大好きだからなのだろう。

AIについての質問でもその姿勢は一貫していた。いまのAIは、まだ「既知の問題を解決する方法」しか教えてくれない。だからこそ、「未知の問題への解決策」を導き出すことが人間のクリエイティビティによる差異であり、それこそがユニークなゲームを生む……。

改めて振り返ってみると、あらゆる側面で、天才が天才たるゆえんを思い知らされる内容であったと思う。

そんなルーカス氏の新作『Mars After Midnight』は、手回しクランクのついたユニークな携帯型ゲーム機「Playdate」専用タイトルとして、2024年3月12日に発売された。火星の宇宙コロニー外の居住地を舞台に、夜間の軽食を管理するオフィススタッフとして働くシミュレーションゲーム……という、これまたユニークな設定となっている。

👽 Mars After Midnight, Lucas Pope's Playdate game, releases March 12. pic.twitter.com/tSXlJyRSZu

— Playdate (@playdate) February 28, 2024

本文でも語られた通り、まだ幼い2人のお子さんにも遊んでもらえるようなゲームを目指したということで、「プロシージャル生成された顔」が軸になる、というアイデアもたいへん気になるところだ。

『Papers, Please』や『Obra Dinn』を初めてプレイしたときのあの感動をまた味わえると思うと、今から本当に楽しみでならない。