ゲームが苦手な人とも、一緒にゲームで遊びたい…。

そんなふうに考えている人は、意外とたくさんいるんじゃないでしょうか。

自分の子供や親戚、年の離れた兄弟、あるいは普段ゲームをぜんぜんしない人。その相手は人それぞれで異なるでしょうが、そんな相手と一緒に遊べるちょうどいいゲームを探す、というのは意外と難しい。どうもそんな気がしています。

そんなことをぼんやり想う中、9月26日に開催された東京ゲームショウにて、あるゲームがサプライズリリースされました。それは『オール・ユー・ニード・イズ・ヘルプ せーのでもふくるポン!』というパズルアクションゲーム。

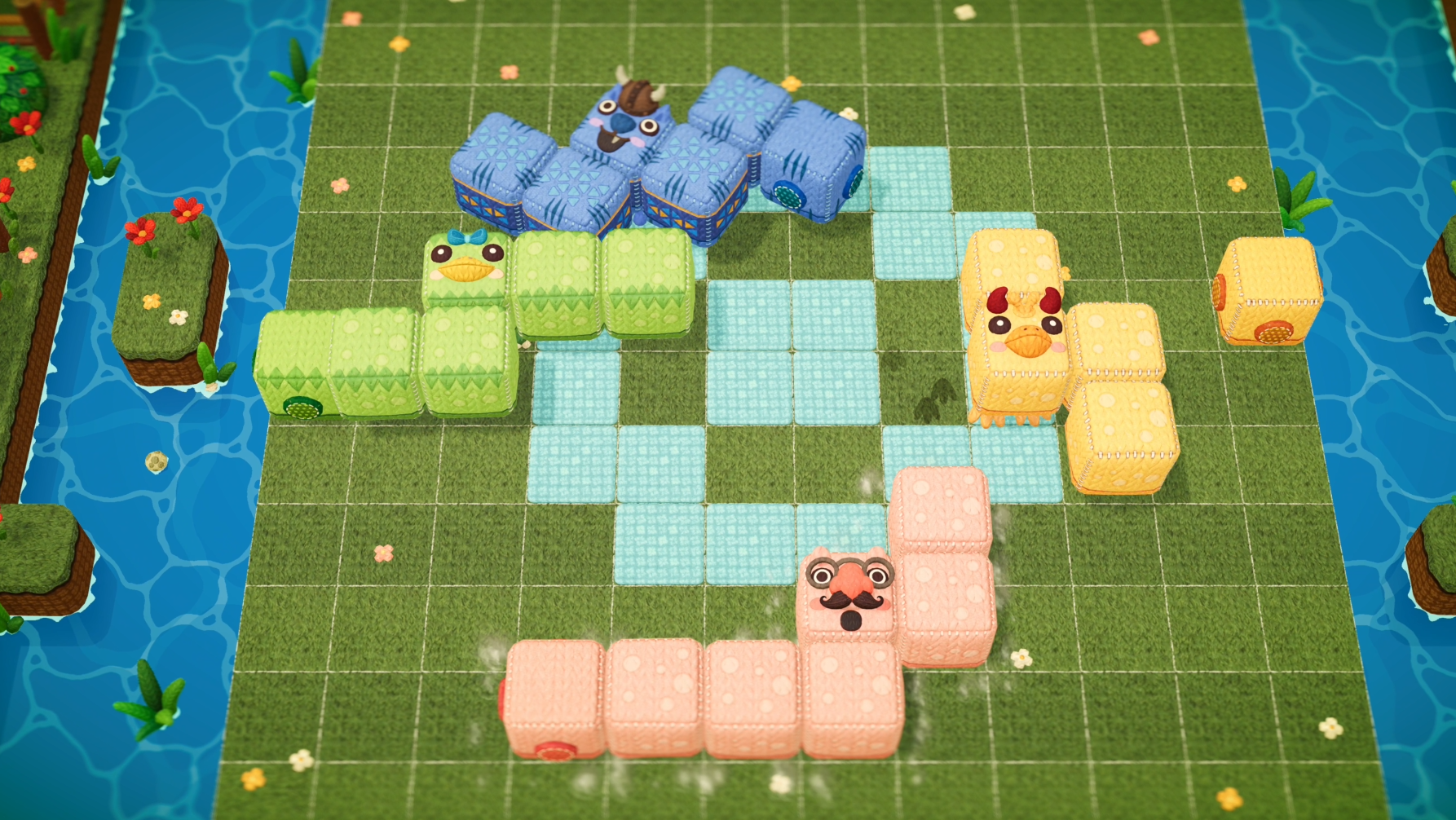

本作は4人プレイ専用の協力型ゲームで、自力では回転できないブロック型のキャラクターたちが、お互いを押し合いながら向きを変えていき、うまくゴールに収まることを目指すという、見た目にも可愛らしいファミリー向けゲームです。

いかにもゲームが苦手な人とも遊びやすそうな、この雰囲気。なんだかいい感じじゃないでしょうか。

しかもゲームBGMとして流れるのが、『ピクミン』の主題歌『愛のうた』で知られるわたなべともえさんの歌声だというのも、またいいのです。

本作を制作をしているのは、かの名作3Dシューティングゲーム『スターフォックス』を作ったプログラマーである、ディラン・カスバート氏が創業したゲームスタジオ、キュー・ゲームスという京都にある会社。

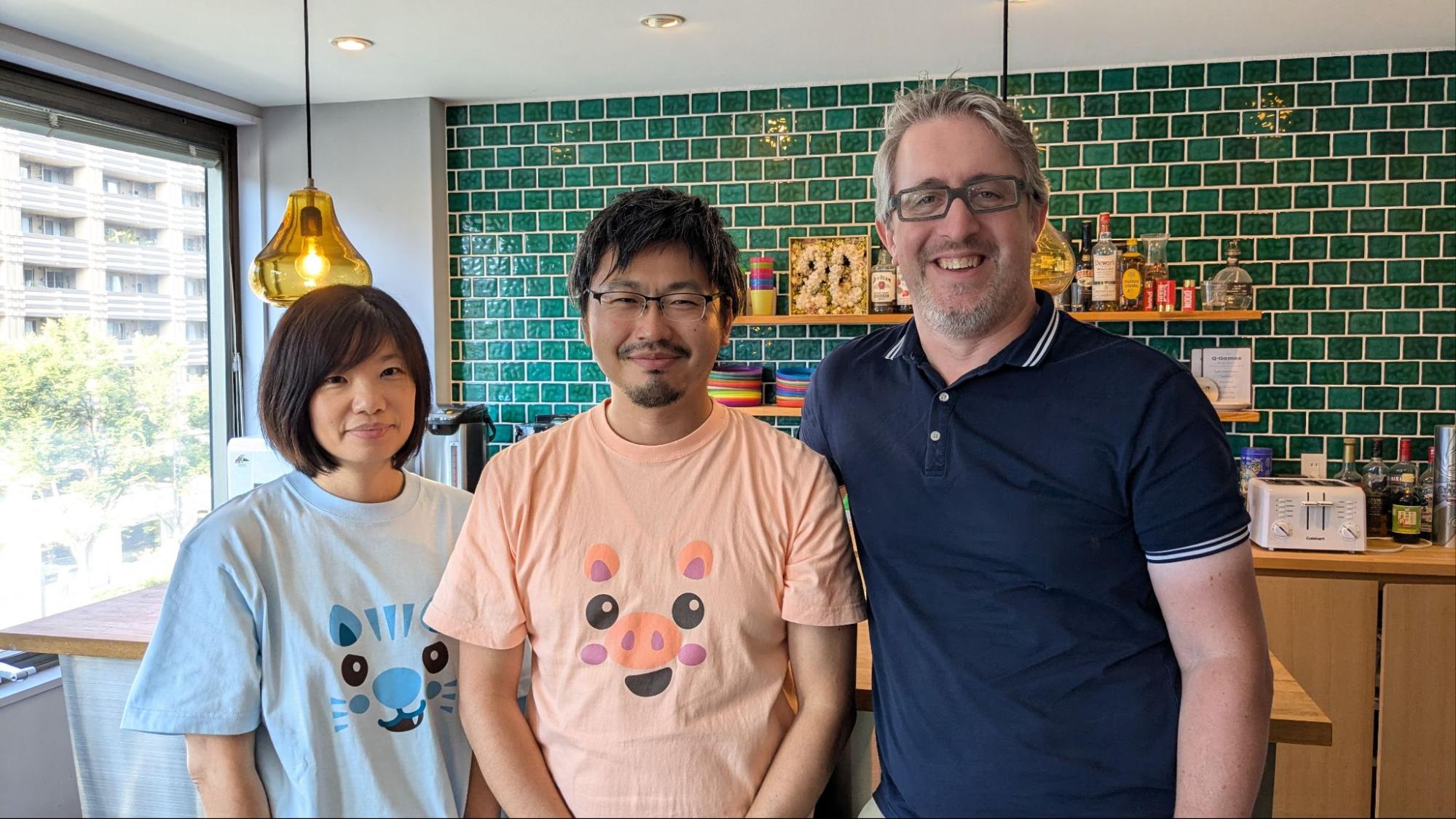

今回は、そんなキュー・ゲームスさんにお招きいただき、本作を試遊させていただきつつ、本作のディレクターを務める木村直博(きむら なおひろ)氏と、シニアアーティストの黄文欣(こう ぶんきん)氏に、本作の制作に関するあれこれをインタビューさせていただきました。

大人から子供や家族に向けて作られたパズルゲーム。そこにはどういった意図や苦労があったのか。今回は本インタビューを通じて、その裏にある制作者の思いに迫っていきたいと思います。

「自力では回転できない」独特なゲームシステムを生み出したのは、“助け合い”と“物理演算”

──本作を遊んでいてまず気になるのが「自力では回転できない」という特徴的なシステムです。このゲームシステムはどのようにして思いついたのでしょうか?

木村氏:

まず本作は社内で行われた2週間のゲームジャム【※】からプロジェクトが始まっているんですけど、当時はまだコロナ禍で、リモートワークの社員も多くいる環境の中でした。

※ゲームクリエイターが集まり、短時間でゲームを制作するイベントのこと。

木村氏:

その時に僕自身もリモートで岐阜から作業していて、ちょうど同じような境遇でリモートのメンバーが何人かいたんですけど、じゃあそのメンバーで集まって一緒に作ろうっていう話をしてスタートしたのがチーム結成のきっかけになっています。

その時のゲームジャムではチームごとに何かひとつテーマを決めて制作を進める必要があったんですが、その時に思っていたのが、リモートワークって会社内での対面しながらの仕事は違って、毎回全部コミュニケーションを取って進めるわけにはいかないところがあるじゃないですか。

──ああ。会社にいる時と違って、リモートだと気軽に声をかけて相談というのはちょっとしにくいかもしれませんね。

木村氏:

リモートだと百のうち十を言って、受け取った側が聞いた十のうちの間の部分を補完してやらないとなかなかうまくいかないというか…「それぞれが支えあって情報伝達しないといけない部分が結構あるな」と当時思ってて、そこで「助け合い」が重要だなと思ってたんです。

なので今回のプロジェクトがちょうど始まるときも、リモートのチームで助け合っていこうかみたいな雰囲気から、じゃあテーマも「助け合い」にしようっていうところでスタートしました。それが今回のゲームの最初のコアのコンセプトですね。

──ある意味では、リモートという環境のおかげだったと。

それで、企画は僕の方で考えたんですが、僕の子供が──当時、小学4年生と2年生とかだったかな。子供たちとはよくゲームをやっていたんですが、ただ子供同士と僕も含めてやるとすぐ喧嘩になるっていうのがあって(笑)。

それがちょっと嫌だなって思ってたので、できれば仲良く遊べるゲームを作りたいなっていうのを以前からざっくりと思っていました。それで今回のテーマが「助け合い」っていうところもあったので、ローカルマルチで集まって協力し合うゲームを作ろう、というところからゲームの構築が始まっています。

それとせっかく協力をするんだったら、人それぞれが個性を持っている方がいいなというところはずっと思っていて。例えば『オーバークック』はすごく面白いんですが、みんながみんな同じ動きができるじゃないですか。ああいうゲームだと、他プレイヤーの動きを別の誰かが補完できるために、置いていかれがちなプレイヤーも出てしまうというか。

──そこは協力プレイの良いところでもあり、難しいところでもありますね。僕もよく『ヒューマン フォール フラット』を友人とプレイするんですが、気づくと友人が先行してギミックを攻略してしまって、ステージのギミックをよく見れないうちに進んでいるなんてこともあったりもして。

木村氏:

そうそう。なので僕としては、できたらキャラクターを非対称にして、それぞれに役割を持つ形で遊びたいなと考えていたんです。だからパズルの形になって、それぞれが違う形をしていたら、それぞれにうまく役割を持たせられるんじゃないかと。それが企画の最初期の段階ですね。

──それで「回転できない」というシステムを思いついた感じですか?

木村氏:

いえ、その時点では、まだLRボタンでキャラを回転させるような仕組みを考えてました。ゲームジャムが始まる前に僕自身が面白くなるかをチェックするため、自前でプロトタイプを作ってたんですけど、そこではまだ、皆でワチャワチャしながら人の回転が邪魔だな、みたいな感じのゲームでしたね。

ただ実際ゲームジャムが始まって、プログラマーにその辺のコアの部分を作ってもらった時に、「せっかくだから物理演算の要素を入れたい」っていう話が出てきたんですよ。

そこで、物理演算を入れるんだったら、「自分で回転するよりももしかしたら誰かに回転させてもらった方が面白いかもね」みたいな話がちょうど生まれました。たしかゲームジャムが始まって一週間目ぐらいだったかなと思います。

そこから色々考えて「たしかに協力メインで行くんだったら、回転できない状態で、だれかに回転させてもらえたら、より協力感が強くなるな」っていうところに思いがシフトして。それで現在のゲームシステムの雛型ができたって感じですね。

──なるほど。てっきり「回転できない」というアイデア先行のゲームなのかと思ってましたが、最初はもっとシンプルなゲームだったんですね。コンセプトとしてはどちらかというとファミリー向けの協力ゲームという志向の方が強かったと。

木村氏:

そうですね。元々ゲームジャムで2週間で発表するっていうのがあったので、面白くするためにちょっとパーティー感があるほうがいいし、なおかつゲーム的にシンプルなルールのほうがパッと見分かりやすいかな、というところまでは考えてましたけど。なので遊び方に関しては、開発の中でかなり進化しましたね。

子供は操作もおぼつかない…そんな層でも遊べるゲームを作っていくということ

──ビットサミットで本作を見た時、マニアックなゲームが多くなりがちなインディーゲームの中で、一発でファミリー向けとわかるデザインが非常に印象的でした。こういったファミリー向けのゲームのデザインをする上では、どういった点を重視されたのでしょうか。

木村氏:

大きいところとしては、世界観のデザインもあるんですけど、企画をした僕の分担としては、どちらかといえばゲームシステムや操作のしやすさといった部分に関するものが大きいですね。

自分が子供のゲームを見てても思うんですけど、子供向けのゲームの操作の調整って難しいなって思っていて。よく言うのだと、最近はマリオのBダッシュができない子供が多いっていうのなんかもあって。

だからゲームの発想としては操作自体もシンプルで、子供でも協力できるゲームをと考えてたんですが…それでいくと、今まででいくとあんまりパズルで協力みたいなのはないな、と思ったんですね。

それでパズルだったら、子供が答えを分かった時に「お父さんこれこうじゃないの?」とか、おばあちゃんとかおじいちゃんとかに「これこうだよ!こうだよ!」っていうことができるなっていうところもあったので、それでキャラの向きを変えてゴールにあわせるという、最初の原型に辿り着いた感じですね。

──なるほど。私にも12歳ほど年の離れた弟がいます。今はもう成人しているんですけど、もっと小さい頃、はじめてゲームのコントローラ握った時なんかは操作自体が全然おぼつかなくて。それで「兄ちゃんやって」って言いだして、横で見てるだけになってしまうときがありました。

私自身は「本当は本人にやってほしいんだけどな…」って思うんですけど、なかなか子供にとっては操作すること自体が難しかったりするんですよね。

木村氏:

そうなんですよ。だから本作に関しては、回転のシステムとかもちょうどいいなって思っています。どこに当ててどうしたらどう回転するかみたいなのは結構直感的に分かる部分なので、子供自体もやりながら、これで回転できるねみたいなのを覚えていったら、わりと敷居低めにプレイできるかな、というところは考えながらデザインしていました。

──子供自身がうまく操作できなくても、人に押して動かしてもらうということもできますしね。

木村氏:

そうそう。そこはやっぱり親子でやるところも考えていて、子供がなかなか回転できない時に、お父さんがそっと助けてあげるみたいなことも可能だなと考えています。

──こっそり助けてあげて「やるじゃん!」みたいに褒めてあげることもできると(笑)

木村氏:

ええ(笑)。それとイメージで行くと、子供とおじいちゃんおばあちゃんが一緒できたらいいなぐらいの感覚でもいます。その場合は子供の方が操作は上手だけど、おじいちゃんおばあちゃんはパズルが解けて、子供と一緒に「これこうじゃないの?」って言いながら解けるような形になるんじゃないかなと。

──直接的なゲーム世代じゃない人も一緒に入って遊べるようなイメージなんですね。

はい。それと操作まわりで言うと、ステージの周囲に池があるステージがあったりするんですけど、そういったところでのデスペナルティみたいなのは入れたくないっていうのがあって、水には落ちないように設計しています。

じつはチーム内では、こういうところで落ちたいという話もあったんですけど…ちょっとそれはゲームの全体のスタイルというか、プレイヤー層的にそこを望んでないなと思って。そこについては僕が貫き通させてもらった部分ですね。

──そういうので落ちたりするとお子さんがグズったりするみたいな問題もあったりしますからね。『マリオパーティ』でガン泣きしたり(笑)。

木村氏:

(笑)。やっぱり、本作はちょっと回転が難しいというところが若干ストレスのところはあるんで、その部分の他にはストレス要因を増やさないように気をつけて作っていますね。だから池のステージがあったりするんですけど、そこには絶対落ちないので心配せずに遊んでもらえればと思います。

キャラクター、家具、フィールドにいたるまで“全部あみぐるみ!”な世界は、じつは身近なところからできていた?

──本作は世界全体があみぐるみで出来ているというアートスタイルなんですね。このスタイルはいつごろ決まったんでしょうか?

木村氏:

その辺りの見た目はアーティストの黄さんによるものなんですが、デザインについては最初からコンセプトとしては子供番組みたいな形で、キャラクターや世界観を考えていきたいという話をしていました。

黄氏:

あみぐるみのアートスタイルそのものは、最初のゲームジャムのときからですね。子供番組のような可愛いビジュアルを表現したかったので、そんなに迷わずにこんな感じに落ち着きました。

あみぐるみにした発想のきっかけは、私の子供のためにお義母さんからたくさんのあみぐるみをもらったことがあったんですが、それがフワフワしててかわいかったので、「あ、これは質感がいいな」と思って参考にしました。

実は今日そのモデルになったあみぐるみも持ってきてるんですけど、見ませんか?

──おお!是非是非!

黄氏:

実際はこれは一部で、家には山ほどあるんですよ。

これ全部、お義母さんの手作りで。

──えーっ、めちゃくちゃ可愛いですこれ。

黄氏:

でしょう。めちゃ可愛いなあと思って、ちょうどいいタイミングでした。

──このあみぐるみが元になって、今のスタイルができたわけですね。キャラクターも、ステージの杭や木とかもあみぐるみだし、大玉転がしの玉なんかも毛糸の玉だったりと。

木村氏:

あみぐるみだったら、体からブロックが生えてきても自然ですしね。こういうのを見ていると、やっぱりアイデアって身近なところにあるんだなと思います。

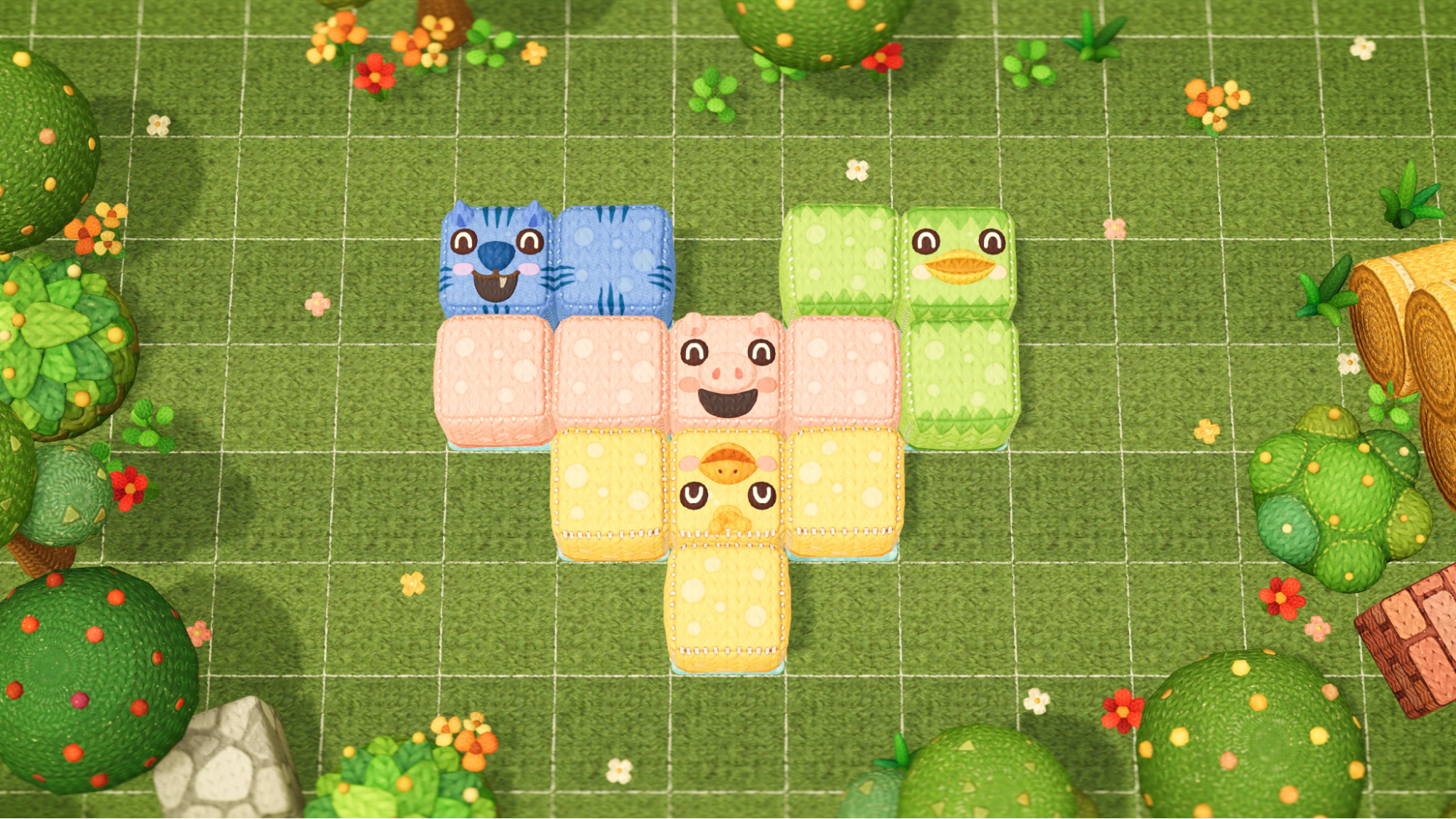

プレイヤーキャラクターはブタ、ネコ、ヒヨコ、カッパ…え、カッパ!?一匹だけめちゃくちゃ日本ローカルな妖怪が紛れ込んだワケ

──デザインで気になったところなんですけど、プレイヤーキャラクターがブタ、ネコ、ヒヨコときて、最後の一匹がカッパじゃないですか。なんか、カッパだけめちゃくちゃ日本ローカルじゃないですか?

黄氏:

たしかにそうですね(笑)。動物のデザインはゲームジャムのときに赤、青、黄、緑の4色に合わせて考えたんですが、その中で緑をどの動物にしようかというのはちょっと悩みました。

緑っぽいものだとワニ、ヘビ、カエルといった候補がいたんですけど、ワニとヘビはちょっと怖いし、ゲームの平和な雰囲気と合わなくて。

それでカエルがいいかなと思ったんですけど、実際はキューブの形で作ってみるとあまり可愛く表現できなくて。そこで「じゃあ、カエルと似てるカッパにしよう!」となって(笑)。

実際のところ、ゲームジャムでは短期間でゲームを作りますから、あの時はあまり深く考えている時間もなくて、その時はほとんど直感で作りましたね。

──あ、じゃあゲームジャムの段階でカッパになってそのままということですか。

黄氏:

そうです。でも言われてみれば「あっ」て感じですね(笑)。ほかの動物と比べるとちょっとユニーク。話し方も関西弁だったりしますし。

──キャラクターもそれぞれ喋り方が違ったりして、個性を持ってるんですね。このカッパの関西弁は、どういう経緯で入ったんですか?

黄氏:

キャラごとの性格については、開発の過程でどんどん豊かになっていった感じです。アートデザインとしては、ゲームジャムの時点でほぼほぼ現在のキャラクターはできていたんですけど、実は最初は表情とかは全然入ってなくて。ブタさんなんかは最初は口もついていなかったりしました。

木村氏:

ただ、オンラインマルチに対応しようっていうところが決まっていくと、ローカルでやってる時のワイワイ感をオンラインでどう味わえるようにするかというのが新しい問題になってきまして。

賑やかしとしてボイスを入れようとなって、そうするとボイスが入るわけだから、表情ももっと豊かにした方がいいなということになっていきました。

そこから発展して、ブタやネコといったキャラクターもそれぞれ性格が違っていたら、「きょう私これ使う!」「きょう僕これ使う!」みたいな遊び方もできていいね、というところで今のキャラクターができていった形ですね。

また、キャラ付けのときに一匹は関西弁にしたいなというのがあったので、誰か一匹なら、この中なら誰かな…カッパだな、ということでカッパは関西弁になりました(笑)。

──オンラインの要素を入れるにあたってどう盛り上げるかというところで、色々と磨き上げらていった結果、関西弁を喋るカッパもできていったと。しかしカッパな上に関西弁って、あらためて見るとだいぶ日本のローカルキャラ感がありますね。

木村氏:

まあ、メイドインジャパン感があるということで(笑)。

──メイドインジャパン感ですか。

木村氏:

ほら、キュー・ゲームスのゲームって、海外で作られてると思ってる方が結構いるみたいなので。

──確かにそのイメージはあるかもしれないですね。社長もイギリス出身の方ですし、中国とかフランスとか、結構いろんな国からスタッフが集まって来ているのもあってか、ゲームのビジュアルもグローバルな感じですよね。

木村氏:

ええ。だから逆に日本らしさを入れたいというのはちょっと心がけてはいるところではあったりして。なのでカッパは残り続けてるんですけど、そのままでもいいかなと。

黄氏:

ビットサミットのときにも、海外の方で「カッパ…?」って食いついて来られたパターンがありましたよ。「ローカルなオバケ…?」みたいな感じで。

木村氏:

まあそういった風に、おかげで興味を持ってもらうフックになったりもしてるのかなと。あと各キャラのTシャツを作ったんですけど、社外の方で、カッパTが欲しいとわざわざ言ってくれる方もいましたよ。