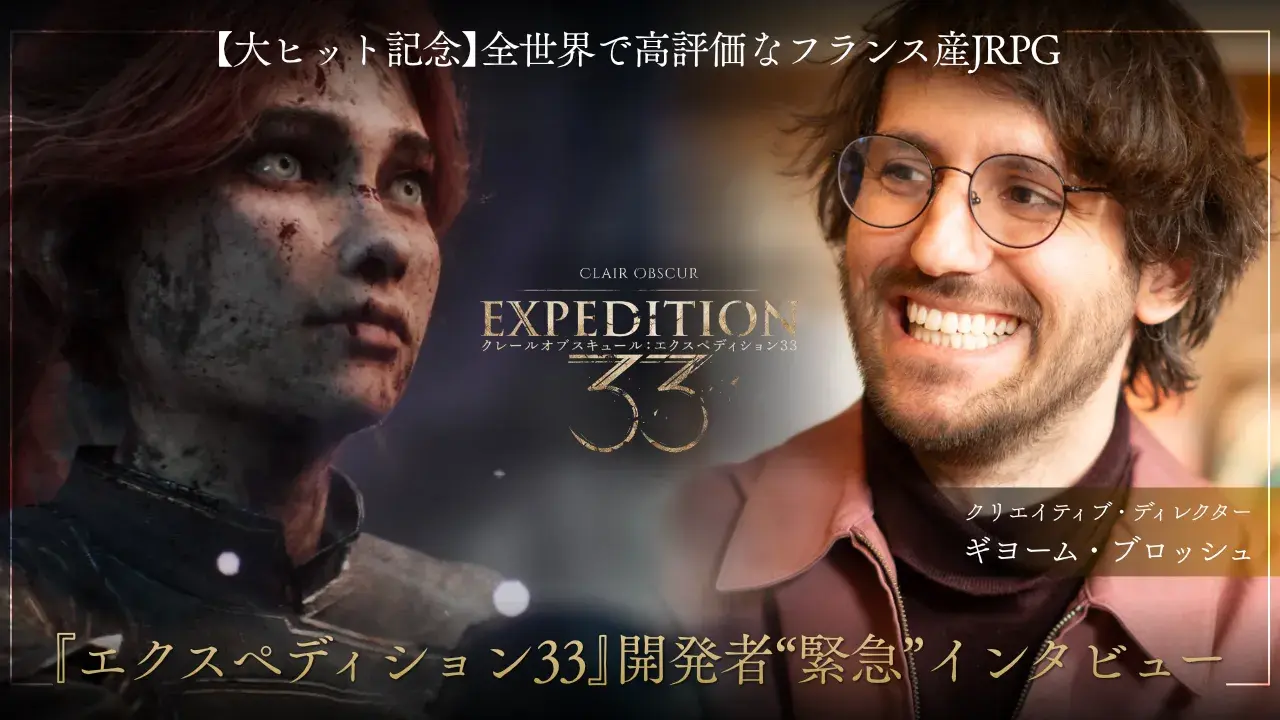

冒険しているキャラが綺麗なのは現実とかけ離れている

──全編をとおしてアートのすばらしさに感嘆しました。なかでも、キャラクターのリアルさ、顔や衣装に泥や血がつく表現・演出には目を見張りました。類似のシステムを採用しているゲームはこれまでにもありましたが、ここまで目立つ形で表現しているタイトルは皆無だと思います。

自身の体力を減らすスキルを使用した際、キャラアニメーションの流麗さと相まって、ドラマティックに「血にまみれる」演出が行われ、プレイヤーをゲームに引き込んでいました。この表現・演出を取り入れようと考えたきっかけや狙いについてお聞かせください。

ギヨーム氏:

キャラクターの現実味、本物の人間っぽさが演出できている要因としては、最新技術を導入していることが大きいです。本作はUnreal Engine 5で制作していますが、 シネマティックシーンでは「MetaHuman Animator」を活用し、俳優の表情や演技を読み込んでゲームに落とし込んでいます。

大規模なスタジオですと、ギリギリの開発タイミングで新しいテクノロジーを導入するのはリスクが伴いますが、我々は少人数のスタジオでしたし、ちょうどモーションキャプチャー収録を行う直前に公開されたテクノロジーだったので、「試してみよう」と導入に踏み切ることができました。

あとは、シネマシーンの収録を8ヵ月のあいだ続けていて、役者さんを3人、モーションキャプチャー専任として雇っていたんですね。ずっと演じていただく中で、キャラクターの心情やバックストーリーを深く理解していただけたことから、台本では作り込めていない部分まで、役者さんたちが表情や目線の使い方で、そのときどきのキャラの感情を表現してくれた。その演技を、さきほど述べた最新のテクノロジーでゲームに取り込んだことで、リアリスティックな世界観が作れたんだと思います。

血や砂、土といった表現・演出はまさにこだわった部分です。ストーリーを進めていくにあたり、何十日も遠征を続けていたら綺麗なはずはありませんから(笑)。世の中のゲームのキャラクターは綺麗すぎますし、ふつうの人が見たときに「世界を歩き回っている人たちがなんでこんなに綺麗なんだ?」と、現実とかけ離れていると感じてしまい、距離をとってしまいますよね。私自身もそう感じていたので、自分が作るゲームでは絶対にそうしないと決めて導入しました。

JRPGのターン制バトルと死にゲーアクションの組み合わせ

──パリィの爽快感やピクトスとスキルの組み合わせによる自由度の高さ、キャラクターごとの特性の違いなど、バトルの奥深さにも驚きました。ターン制バトルにこだわった理由や、開発しているなかで「これはいける!」という手応えを感じたタイミングをお聞かせください。

ギヨーム氏:

ゲームを開発し始めた段階で、ひとつだけ絶対にブレないコンセプトとして決めたのは、「現実に忠実なターン制バトル」でした。おもしろいターン制バトルはありますが、スタイライズされていて見た目も現実的な説得力がないようなゲームが多かったので「ほかのゲームと違うものにする」ということにこだわりました。

最初はアクション要素を入れるつもりはなかったのですが、JRPGと同じように大好きな『SEKIRO』や『デビルメイクライ』、『ダークソウル』シリーズといった日本の「死にゲー」のアクションとターン制バトル組み合わせたらおもしろくなるのでは、と考えたんですね。

自分が大好きな「JRPG」と「死にゲーのアクション」を組み合わせ、パリィを入れたプロトタイプを作ったときに「あ、このゲームプレイはおもしろい」と手応えを感じました。

じつは、これが「うまくいくな」と思った瞬間があったんですね。開発スタッフ5人で夜遅くまで序盤のボスを制作していたのですが、作り終えてテストプレイをした際、5人全員が戦闘に夢中になったんです。

順番にコントローラーを手に取り、ボスを倒そうと挑戦し、失敗するとつぎの人に交代して……。全部の攻撃をパリィできるのか、ボスを倒せるのか、と本当に白熱しました。なにより、ほかの人が遊んでいるのを見ているだけでも楽しいと実感できたんですね。通常、ターン制バトルを後ろから見ていても楽しくはないですよね。そのときに「このバトルは絶対に受け入れられる」と確信しました。

──なるほど。プレイヤーごとにさまざまな戦い方ができることも本作のバトルの特徴のひとつですが、想定外の戦術を構築したプレイヤーなど、印象に残っている戦い方があれば教えてください。

ギヨーム氏:

フリーエイムに特化した、ヴェルソにAP回復スキルを積みまくって銃を撃ち続ける戦い方が印象的でした。ボスに対して5分間、『コール オブ デューティ』のように銃を撃ち続ける姿は、もはやTPSのようでした。これは自分たちも気づかなかった戦法ですし、いい意味でゲームプレイを壊す方法があるというのは柔軟性の高いゲームだからこそのおもしろさですから、この戦法を見てうれしくなりました。

──スキルやキャラクターの組み合わせによっては10億超えのダメージも与えられますが、想定されたゲームデザインだったのでしょうか?

ギヨーム氏:

アップデートで調整したものもありますが、キャラクターのシナジーを考えた構成にすれば与えるダメージがインフレしていくことは予想どおりです。これはゲームのおもしろさのひとつですので、そのようにデザインしています。

じつはシエルを使って610億のダメージを叩き出したプレイヤーもいます。すごく時間はかかりますが、フォーテルを消費し続けてグラディエントアタックのダメージを上げるという戦い方です。気になった方は、ぜひ試してみてください。

──キャラクターの魅力も際立っており、とくにキャンプでの会話はグッときました。開発陣の中では、どのキャラクター人気が高いのですか?

ギヨーム氏:

開発陣の中でも「私はこのキャラが好き」というのはあります。ただ、私にとっては全員が我が子なのでひとりを選ぶことはできません(笑)。

個人的なエピソードを交えて作り込んだのは、ヴェルソとモノコのやりとりです。このふたりのやりとりは、じつは私と私の兄の会話がモデルになっています。じゃれ合っていたり、兄弟愛的な要素を入れ込んでいるので思い入れがありますね。

──ストーリーの組み立てでギヨームさんがとくにこだわったところはどの部分なのでしょうか。

ギヨーム氏:

ストーリーのコンセプトとしているのは「悲しみや嘆き」です。ひとりひとりのキャラクターが何かを失ってしまったときに、どう立ち直っていくのか、どう前に進んでいくのかを描くことをテーマとしています。

ACT1の展開やACT3の選択は「悲しみや嘆き」を強く感じるところとなります。だからこそ、そこに至るまでにユーモアのあるシーンを入れ込み、人間が持つ喜怒哀楽を描くことで、プレイヤーがよりキャラクターに思い入れを持てるようにしています。

──ちなみに、プレイヤーがまだ見つけていない隠し要素はありますか?

ギヨーム氏:

見つけているプレイヤーはいるかもしれませんが、公にしていないものとしては、水着コスチュームであるキャラクターに対峙するとおもしろいことが起こりますので、ぜひ試してみてください。

──ありがとうございます。では、最後に日本のゲーマーに向けてメッセージをお願いします。

ギヨーム氏:

日本で評価を受けているヨーロッパのゲームはそんなに多くはないと思います。そのなかで『エクスペディション33』が “爪痕” を残すことができて感謝の気持ちでいっぱいです。夢が叶いました。

私は日本のRPGに大きな影響を受けて育ったので、日本の皆さまに恩返しができたらと思っています。

(日本語で)ありがとうございました。

開発スタジオを立ち上げて、名作を生み出す。

おそらく多くのスタジオがこの志を持っているだろう。しかし、それを本当に実現できるスタジオはほんのひと握りだ。

『エクスペディション33』を手がけた開発スタジオ「サンドフォール・インタラクティブ」は、それを成し遂げた。しかも初のタイトルで。

ギヨーム氏が率いるチームは、スタッフひとりひとりの責任感の強さと、大きな信頼関係で成り立っている。

気になることがあったらうしろの席のスタッフに声をかけて5秒で問題を解決する。雑談のなかで生まれたアイディアをすぐに取り入れる。まだだれも採用していない最先端のテクノロジーも試してみる。

規模が大きくなればなるほど確認や検証が必要となり、長時間のミーティングが開かれる。それは決して悪いことではないかもしれないが、ギヨーム氏のチームはその時間を開発に充てているのだろう。

ひとつ素晴らしいものが生まれると、スタッフが自分の担当分野を見直し、クオリティがどんどん引き上げられていく環境は、まさに開発スタジオとして理想的なのではないだろうか。

実際に本作をプレイした身からすると、ギヨーム氏から語られた内容は納得するものばかりだった。