クソゲーは減りつつある? 「値段」と「コスパ」

──「KOTY」を見ていくと、そもそも「クソゲーとはなんなのか?」「客観的なレビューとはなんなのか?」という話になりますよね。

ライターNobuhiko Nakanishi(以下、ライター):

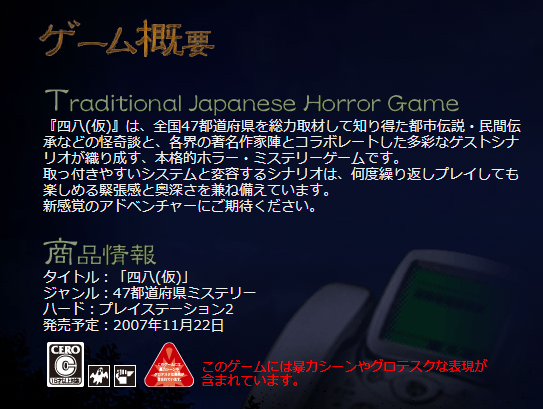

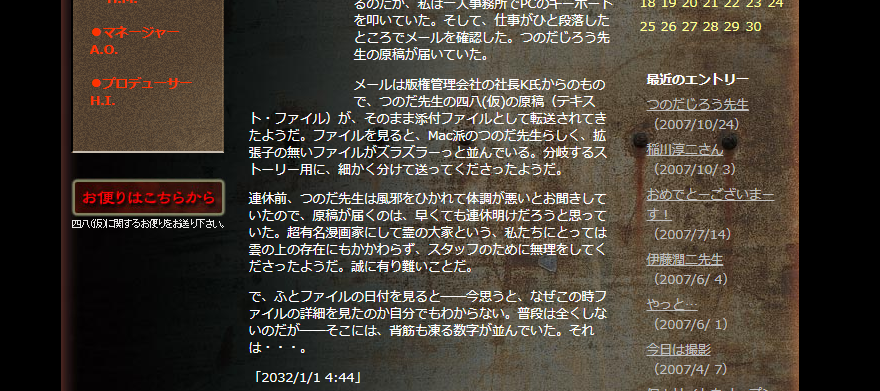

今回の話のメインである『四八(仮)』なんですが、サウンドノベルやノベルゲームは基本的に時間軸を手前から奥に進ませる構造を採るのが普通だと思うんですね。でも『四八(仮)』はただフラットに話が横へと陳列されているんですよね。

吉永氏:

机の上に並べられた話のカードをめくっていく感覚に近いですよね。

ライター:

その感覚はほかにないんですよね。新しいことをやろうとしている感覚はたしかにある。47都道府県の怪談を物理マップで集めて調べていくという発想は、成功しているかは別として面白そうには見えた。

吉永氏:

ただ、有名どころの執筆者を集めて書かれた怪談は面白いんですが、ほかのシナリオは非常に内容が薄かったりと、力の入れようがまったく違う。やりたいことはたくさんあったけど、予算と時間の関係でできなくなった雰囲気はあります。

──有名どころと言えば、伊藤潤二さん、稲川淳二さん、筒井康隆さん、つのだじろうさん、水木しげるさん、木原浩勝さんがいますね。筒井康隆氏の「信州信濃の話」を先ほどプレイしましたが、これはいま話を聞いても面白いですね。

ライター:

実は自分は当時、『四八(仮)』のゲーム内容自体には満足した口なんです。選評には「コンビニ本のクオリティ」と書いてあったのですが、コンビニ本のクオリティの話があっても悪くないんじゃないかなと思ってしまう。

もちろんバグの問題とか、メーカーの対応とかいろいろあったのはわかるんですが、自分の中ではそこまで悪いゲームだったという印象はないんです。

吉永氏:

当時『四八(仮)』をクソゲーだと思った理由は人それぞれだと思いますが、おそらくそこで大きな問題のひとつになるのが「フルプライス」というところですよね。

ライター:

値段の話はクソゲーの話をする際に外せない話ですよね。

──『四八(仮)』の定価は当時7480円(税込)でした。しかもノベルゲームでこの雰囲気だと、『かまいたちの夜』のようなクオリティの作品を想定してしまうプレイヤーも多いかもしれないですね。

吉永氏:

当時はダウンロードも存在しなくて、1000円代の『SIMPLE』シリーズなどは存在しましたが、いまで言う「カジュアルゲーム」や「低価格ゲーム」の概念もそれほどなかったんではないかと思います。

私のような開発者やゲーム業界人ではない人たちが外から見ると、パッケージゲームならこの程度の値段でいいのではないかという、良くも悪くも平等な感覚で『四八(仮)』にフルプライスが付けられたのではと考えてしまいますよね。

──たしかに、たとえばこのゲームが2000円とか3000円ならいまほどクソゲーのレッテルを貼られてはいなかったように思います。そういえばここ数年で見ると、評価の高い『レイジングループ』や『グノーシア』といったアドベンチャーゲームなんかですら、2000円から4000円ぐらいですよね。

ライター:

ファミリーコンピュータの時代から、ビデオゲームは子どものおもちゃとしては値段的に嗜好品だったと思うんですね。『超クソゲー』なんかを読むと、一番冒頭に書いてるのは「この値段分、楽しめるのか?」というペイの話が書いてある。

|

でも、ビデオゲームって非常にコストパフォーマンスが高い娯楽じゃないですか? たとえば映画は2時間で2000円弱ですよね。ゲームはフルプライスだと7000円ぐらいしますが、ものによっては100時間や200時間は遊べる。10時間で終わったとしても映画よりは時間が費やせる。だから、“高い”というのは一見したイメージじゃないのかと思ってしまう。

──『四八(仮)』がそこまでやり込めるゲームかは個々人の趣向によるところが強いと思いますが、たとえば『風来のシレン』は1000時間も遊べてコスパという意味では良いゲームですよね。

吉永氏:

映画だって酷いと思ったら「チケット代返してほしい」と人が言うように、コスパが悪かったら批判するというのは、ビデオゲーム独自の感覚ではないと思います。

ただ、ほかのエンターテイメントとも微妙に違うような気もするんですよね。『不思議のダンジョン 風来のシレン』のようなすごいコスパのいいゲームが買えることもあって、そういう成功時のリターンが大きい例があるからこそ、「ゲームのコスパ基準」については人によって大きな齟齬が発生してしまうのではないかなと。これは映画やマンガではあまり見られない事例ですよね。

ライター:

ゲームは自分がプレイするインタラクティブな要素が必ずあるのに対し、映画やマンガは受動的に受け取るものというのもありますよね。自分がプレイできる領域やボリュームが広ければ広いほど、得をした気分になる。

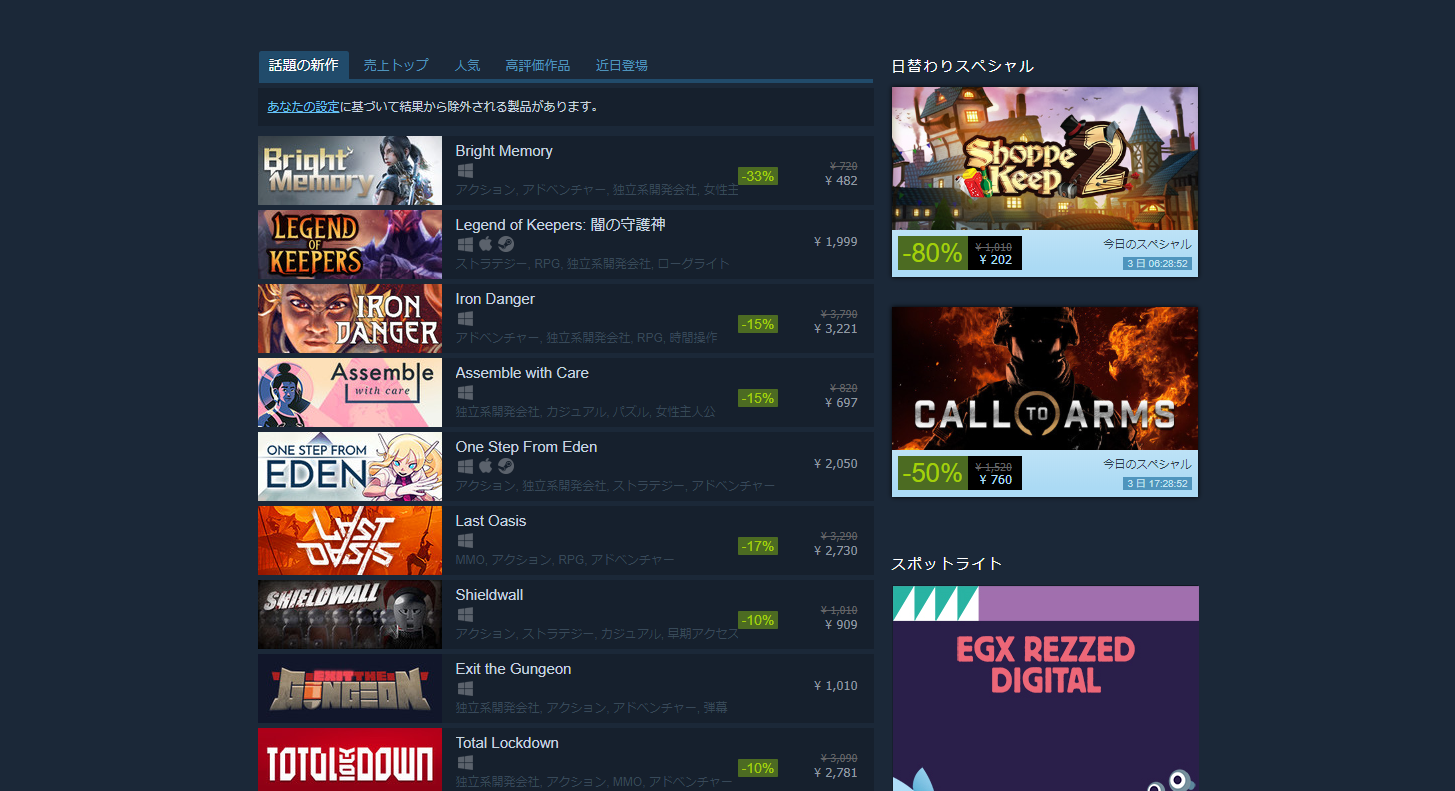

あと、現在ではインディーゲームや低価格帯のゲームがあふれかえっていて、それこそ基本無料のゲームが山ほどありますよね。

──だから、昔よりもゲームの価格帯が幅広くなっていて、時代とともにフルプライスのクソゲーと感じる機会は減りつつあるような空気感はありますね。ときおり「この値段でこんなゲームが」みたいな怪物みたいな作品は生まれていますが。

吉永氏:

1万円あればフルプライスのゲームが買えるし、2000円あればインディーゲームが買えるけど、ソーシャルゲームだとそんな額はガチャを回すとすぐに消えてしまう。

ライター:

ソーシャルゲームは日常を通じてプレイするものですが、もはやパッケージは嗜好品というか特別な存在となりつつあるようにも思います。

吉永氏:

ゲームに対する価値観そのものが個々のユーザーによって変化していると思います。

──KOTYスレッドは据え置きゲームが対象なわけですが、テンプレでは「安価ゲー: 価格は考慮されますが、安価であるというだけで許してもらえると思ったら大間違いです」、「ワゴンゲー: ゲームの実売価格は出荷量や流通量に影響されます。 売れ残っていてもクソゲーとは限りません。実際にプレイして確かめましょう」とも記されていますね。

近年の受賞作でも低価格ゲームは入っていて、これはKOTYスレが「ゲームそのものの評価を重視する」という哲学にこだわり続けている志向性が感じ取れます。

ゲーム=サービス時代はクソゲーではなく“クソ運営”?

吉永氏:

ゲームがパッケージからダウンロード主体に移行しつつあるというのも、値段と並んでクソゲーが減りつつある原因のひとつかもしれないですよね。やっぱり現物のパッケージって、一種の儀式的なものじゃないですか。だったら、それなりのものじゃないと納得がいかない。

ライター:

たしかに、昔は凝った説明書にもワクワクしていましたもんね。

──いまではメジャーもインディーも問わず、低価格なダウンロード版と、さまざまな特典が付いた高価な限定パッケージ版という振り分け方をしているゲームも多いと思います。

吉永氏:

逆にさっき基本無料ゲームの話題が出てきましたが、まさに「ソーシャルゲーム」や多くの「バトルロワイヤルゲーム」なんかを見ると、ビデオゲームってプロダクトからサービス主流に変わってきているんですよね。バグが発生してもアップデートがあるし、それどころか新たなコンテンツや大幅な調整が加えられていく。

その流れの中で「クソゲー」とは何を指すのか。ゲーム体験自体がインターネットを介して変化していくことが初めから想定されていて、固定された体験ではなくなっている。

そうなってくると、KOTYが挑戦してきた「客観的なゲームの評価」というのは難しくなりつつなっていて、代わりにクソと言われつつあるのはいま「作っている人」になっていると思うんですね。

──なるほど。プロダクト主流の時代もクソゲーを作ったゲーム開発会社は叩かれていたと思うんですが、いまはパッケージのように売り切りでなくて、発売後に追加コンテンツを買ってもらったり、継続してマルチプレイをプレイしてもらったり、課金要素を使ってもらう必要がありますもんね。

ライター:

当たり前の話ではあるんですが、それゆえにゲーム会社はいろいろと発売後も動きますから、クソはゲームではなく「運営」や「会社」に向けられやすくなる。

吉永氏:

ゲーム自体よりもそれを変化させている「運営」が叩かれる時代になりつつある。だからゲーム会社の運営の方々はユーザー向けのプロデューサーレターや生配信で顔を出して、ユーザーと信頼性を築いていこうとしている。その中で新しいクソ評価の対象が生まれつつある。

|

ライター:

さらに言うなら、いまのゲームはアップデートでバグが修正できますからね。昔は動画で見せることでKOTYスレッドでも絶大な客観性を発揮していたバグですが、それを基準にしたクソゲーというものは成立しづらくなってはいる。

価格帯や媒体もまちまちになり、期待値と実測値の乖離のようなものを客観視する意味すらなくなっていいるかもしれない。

──良し悪しは置いておいて、KOTYは最盛期ほど大衆的に楽しまれなくなったと思うのですが、代わりにソーシャルゲームの運営会社が炎上した、失敗したという話はSNS上で大きな注目を集めるようになりました。

インターネット上で「運営 炎上」や「運営 クソ」なんて検索すると、たくさんのまとめ記事や動画が出てきますよね。たしかに「エンタメとしてのクソゲー」は、固定された評価が下しにくくなった「クソゲー」から「クソ運営」に移行しつつある気がします。

ライター:

運営の顔が見えないと信頼関係がない中で生まれる変化が叩かれるんですけど、見せすぎるとそれはそれで非難の対象になったりするので、難しいですよね。ユーザーと運営の関係が近すぎる。開発側にカスタマーサポートみたいな顧客との対話能力も問われてしまうけど、それって本来は違う気がして。

──数年前にPCゲームでは早期アクセスという、開発中のゲームをリリースしてプレイヤーのフィードバックを得ながらゲームを販売していくというスタイルが流行ったんですよね。でも、そこの「開発側とプレイヤーの見える世界の違い」って大きくて、さまざまな事件や炎上が起きた記憶があります。

ライター:

それはクラウドファンディングでの資金調達でもよく見られましたよね。

吉永氏:

一般大衆に情報を伝えたり、あるいは彼らの意見を受け入れたりする、パブリック・リレーションズの能力がいまのゲームでは求められていますよね。

──そういう流れを見ていくと、『SEKIRO: Shadow Die Twice』【※】のような完全にパッケージの固定された体験として完結しているゲームは、今の時代としてはとても異質というか……。しかも高評価を受けている。

※『SEKIRO: Shadow Die Twice』:

2019年に発売されたフロム・ソフトウェアの3Dアクションゲーム。『Souls』シリーズを手掛けてきたフロムらしい硬派なアクション性が特徴だが、今作ではオンラインの要素やRPG的な成長要素を極力排除し、プレイヤーの腕前の成長に強く依存するゲームデザインを採用している。

ライター:

じつはゲーム自体も成熟してきていると言えるのか、パッケージで大きく外れたゲームというのは、ここ最近あまり見ない感覚もありますよね。

ただ、それはパッケージでゲームを開発できる体力のある会社が大手に絞られてきたというだけのことかもしれません。これまでフルプライスのパッケージを作ってきたような中小のゲーム会社は、ダウンロードの低価格帯ゲームやアプリといった別の媒体で作る場面が多くなっていますから。

そもそも「ゲームの評価」とは、誰がどうする?

──こうやってKOTYとクソゲーの歴史をたどっていくと、そもそも「ゲームの絶対的評価」という、その時代の背景やテクノロジー、価値基準によって軸がぶれるレビューの一種の危うさが見えすてくるような気がしています。もちろん、おおやけに評価するのと個々人が心の中でゲームについて評価するのでも意味合いが違います。

吉永氏:

これはゲームの分野に限った話ではないですが、現代ではインターネット上やSNS上でこれまでより簡単に感情を表現できるようになって、「この作品をどう思ったか」という言葉が氾濫していると思います。

その中で基準点がほしいなとなると、現在は「専門家」とか「すごく有名な配信者」とか、信頼する個人に基準を委ねることになると思うんですよね。本来は購入しなければ製品やサービスが評価できないことを「経験財」といいますが、これが非常に安くなっている。

──たしかに、魅力的なゲームが正式発表されると、「プレイしたい!」というよりも「◯◯さんにプレイ配信してほしい」とメンションを付けておすすめツイートしている読者を最近はよく見ます。

|

吉永氏:

逆に言えば、感情が強い社会であるからこそ、個人ではないメディアに求められてるものは文脈であるとか、考古学的なものになる。しかしKOTYの例がそうであるように客観を突き詰めていくと、感情を起因とした価値観の主観的な見方は排除されていくことになる。

じゃあどう評価するのかというと、一般論としての「社会的価値」を見いだしていく傾向がひとつあります。いまで言えば、差別や偏見を防ごうとするポリティカル・コレクトネスとかはそれに当たるわけで、多様性を取り入れられた作品などは、ゲームに限らず評論家から高い評価を得ますよね。

でも、ゲームは必ずしもそうじゃないですよね。娯楽であり、ある種のアートの部分もあるから、社会の基準からズレた発想が必要になる。なので客観的というものを突き詰めていくと、世の中の感情的な評価からどんどん離れて、よりコアな方向に進んでいく。良くも悪くも、KOTYはどんどんそうなっていった印象がありますよね。

──客観的な評価を求めているはずなのに、各個人の評価からはどんどん離れていく。

ライター:

ちょっと話は戻りますが、パッケージにはお金を出さないけどソーシャルゲームのガチャにはお金を出すというのは、ゲームがサービスになったからという単純な方程式以上に興味深い現象じゃないかなと思うんですよね。

──というと?

ライター:

たとえばパッケージの中でも『ポケットモンスター』とか、SNSのようなソーシャルに深く食い込んで爆発的に拡散するゲームがありますよね。そこには「他人との会話につながるかどうか」もあると思うんです。ゲームの絶対的評価とはまったく違う、また別の価値観がありますよね。

──むかし「『ドラゴンクエスト』遊んだ?」みたいなことが、いまでも起こっていると。ざっくりと言えば、話のネタにコストを掛けるということですよね。

ライター:

そうですね。「自分が好きな実況者がプレイしてたから面白いゲーム」とか、あるいは「他人と話のネタになったから面白いゲーム」という評価も、アリだと思うんです。

吉永氏:

ちょっと話は違いますが、共通のゲームをプレイすることで出来たグループの関係性って、じつは同調圧力になりえますよね。強烈にクソゲーを愛好したり、マイノリティなゲーム機を崇拝する人たちって、それに対するカウンターのようなルサンチマン(※強者に対する恨み、憤り)を抱えている人もけっこう多い気がします。

もちろん、単なる仮説でしかないですけどね。「あいつの家にはめずらしいゲーム機がある」という良い体験をした人も多いと思います。ただ、自虐ネタのコマーシャル映像で「セガのゲーム機を買うやつなんてだっせーよなー」みたいなキャッチフレーズもありましたからね。

──個々の主観でゲームの価値を図るとなると、ひとつのグループの中でもふたつのモノの見方が生まれてくる可能性がある。

吉永氏:

先ほどおっしゃったように、ゲームは基本的に文化でもあって、子どもたちが「あのゲームもうプレイした?」と話して社会性を形成するための媒体である。あるいは「あいつはほかの人と違って変なゲームばかり知っている」といった人に認められるためのものでもある。

ライター:

ただ、自分は『四八(仮)』を当時単純にビデオゲームとして楽しみましたけどね。だからKOTYを中心にこんなことになっていると知ったときは、ちょっとショックでした。

吉永氏:

それはたとえば、2008年度にKOTYの大賞を受賞した『メジャー』もそうだろうと思うんですよね。

|

──先ほどプレイした『メジャー』ですが、何をどうすればわからない練習モードに、紙芝居で進むストーリー、ピッチングとバッティングのゲーム性の希薄さと、個人的な評価としては「クソゲー」と烙印を押されてもやむなしという印象でした。キャラクタークリエイトで、顔や身体のパーツを前後させるたびにロード時間が十数秒入るのは流石に……。

吉永氏:

でも、インターネット上のお祭り騒ぎなんて知らないで、『メジャー』を楽しんでいる子どももいたと思うんですよ。その子が「これクソゲーだから」なんて言われるのは、大人や他人に認められないということで、相当ショックだと思いますよ。

──たしかに、自分もお金がない子どものころに「すごい『サラリーマン金太郎』の人の絵だ!」って『建設重機喧嘩バトル ぶちギレ金剛!!』【※】をフルプライスで購入しました。笑い転げながら遊んでいたんですが、インターネット上でクソゲーという評価が下されているときは衝撃を受けました……。

※『建設重機喧嘩バトル ぶちギレ金剛!!』:

2000年にアートディンクから発売されたPlayStation 2向けソフト。建設重機で戦いあう3D対戦アクションゲームで、キャラクターデザインは本宮ひろ志氏が担当している。KOTY誕生前から存在する作品だが、その単調なバトルの駆け引きや馬鹿馬鹿しい設定からクソゲーの烙印を押されている。

吉永氏:

けっきょく、ゲームをなぜ買ってプレイするのかという大命題になるんですが、人々がゲームに求めるものとか理由が、個々によって大きく違うんですよね。「ゲーマー」という中間地点を規定して、そこを軸にゲームの良し悪しを決めるというレビューや評論って、ある意味で暴力ですよね。

ライター:

ゲーマーという、実は明確には範囲を決めることができない幻想の共通認識を置いた上で、評価を下すというわけですよね。

──でも、『メジャー』は子どもたちが買って幸せになったんだろうか……?

ライター:

子供のころと大人になってからはもう別の生き物なので、その当時どう思うかはもう想像するしかないんですよね。大人にはわからないですよ。

吉永氏:

大人が手抜きして作っても、子供は楽しむんですよね。宮崎駿が「どんなものをやっても子供は楽しむんだ」というようなことを言っていた記憶があります。

ライター:

砂場で遊んでいても楽しいわけですからね。

|

吉永氏:

でも、なんかその個々によるレビューの立ち位置の違いで、もの悲しい気持ちもあるんですよね。たとえばこの場合だと、自分たちはいくつかゲームを体験して成人した大人なわけですけど、子どもは原始的にゲームを楽しむ存在なわけじゃないですか。

そうすると自分たちから見ると、大人たちの作った汚いものに子どもたちが熱中している。だから僕の中ではそういうのを見ると、『ライ麦畑でつかまえて』の感覚なんですよ。「そっちに行くな」と。「そっちに行きたいの? でもそれは、大人の汚い部分で出来上がっているんだよ」と。そう言われるまで気づかないと思うんですよ、「これクソゲーだよ」って。

──「このゲームがクソゲーだ」と語りたくなってしまう原動力のひとつかもしれないですね、その危機感は。

吉永氏:

『アクションガールズレーシング』という、非常に操作性が悪くて一面もクリアできないようなゲームが海外にあるんです。そのAmazonのレビューで、「どう考えてもこの子には難しすぎるけど楽しくやってる」というのがあったんですね。

──お母さんもプレイして「これは辛い」というレベルのゲームを、子どもが熱中してやってる。

吉永氏:

切なくなるんですよね、そういう場面を想像すると。その純粋さを守りたくもあるし、同時に強烈に懐かしく、うらやましくもある。

ライター:

大人になると比較対象が生まれてくるから、同じものを見ても良し悪しを語るようになるんですけどね。

『四八(仮)』というひとつの特異点

──吉永さん自身は、そういう悲哀を感じるような原体験があるんでしょうか。

吉永氏:

僕は中学生から寮に入っていたので、ゲームが全然できなかったんですね。だから春休みとかに家に帰ると延々と『ライブアライブ』なんかをレベル99までやり込んでいて、いわゆる次世代機を触らなかった。それで逆に3Dゲームの信奉者になりました。

──そのころのゲームに対する欠乏感があって、『メジャー』を単純にクソとは言い切れないような?

吉永氏:

『メジャー』を作った大人は悪い大人だけど、それを与えられて楽しんだ子供も否定できない。だから、できれば大人は責任を持って良いゲームを作ってほしいな、という気持ちはあります。

──『メジャー』を作るような大人になってはいけない、と。

|

ライター:

自分は『四八(仮)』をプレイして面白かったと伝えてましたけど、実はそのころはサラリーマンで営業をしていて、とても忙しかったんですよ。だから家に帰ってきて、そのときだけ心を無にできればよかったんです。

──なるほど。

ライター:

コンビニ本ぐらいのクオリティと言われる『四八(仮)』の話を見ることができれば、それで満足だった。

──たとえば単純に『メジャー』を「キャラクターゲーム」というジャンルを考えてみても、ゲーム部分としての評価と、原作の再現度としての評価の軸があります。それを混ぜ合わせて絶対的な評価を下したとしても、ふたつの評価の比率は絶対的に個人によって違いますね。

吉永氏:

KOTYはそもそも、そういう個々人の評価による多様性の中のひとつを前面に押し出した文脈から来ていると思うんですよね。単純にゲームを楽しく遊ぶのではなく、昔の個人ホームページでB級を超えた「Z級映画」が紹介されていたような、酷いゲームを遊んでテキスト化するという文化のひとつからやってきた。

当初は「1番つまらないもの」という文化を選ぶはずだったけど、それはビデオゲームのパッケージや流通などいろいろな要素が“平等”だった時代を前提としたもので、ゲームがプロダクトだったからできたという気がします。

──個々人の評価は環境やその時代の背景によって大きく変わり、絶対的な客観主義の評価は難しくあるのかもしれません。

|

ライター:

そういう意味で「メディアがレビューをする」という当たり前のような行為についても、その意義をつねに考えるべきなのかもしれないですね。

──それと、いまはソーシャルゲームの運営がクソと言われているように、今回最大のテーマとなった『四八(仮)』ショックも、当時の2ちゃんねるの勢いやまとめブログ、動画文化といった潮流と、がっちり噛み合ったことで生まれたような気もします。そのような『四八(仮)』の奇妙な縁を経て、みなさんとクソゲーについて語れたのは楽しかったです。

吉永氏:

こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。

──僕たちにとっても、『四八(仮)』はある種の特異点だったのかもしれません(了)

みうらじゅん氏がクソゲーと呼んだ『いっき』だが、その理由としては「一揆はひとりやふたりで起こす行動ではない」という点が当時挙げられており、ビデオゲームが当時表現しきれなかった歪な部分へのツッコミを「クソ」と言いなぞらえたことが明らかとなっている。

これは我々が昨今目にする、ゲームの出来が悪くつまらないから「クソ」とはまったく異なる概念だ。クソゲーという概念は生まれ落ちたそのときから、個々人の主観に大きく依存していたと言えるだろう。

KOTYは「なにがクソなのか」という主観に関わる部分を、いかに「選評」というノミを使って削ぎ落とし客観的にしていくかという、ある意味で真摯な試みであったのかもしれない。メディアとしては言いはばかられるクソゲーを祀ったKOTYだが、その当時の喧騒とは裏腹にゲームの評論というものに真正面から取り組もうとする痕跡があった。

もちろん、単なる“インターネット上のネタ”という思い出として、このまま誰かの記憶には残り、誰かは忘れていき、誰かは知らずに生きていくのもいいのかもしれない。だが、紙や口伝といった旧媒体で熟成され、それがインターネットの普及により個人サイトのテキストとして広まる、さらに動画文化という触媒と『四八(仮)』の登場で一気に広まっていく「ミーム」としての伝播の形が、たしかにそこにはあったように思えてならない。

その中で『四八(仮)』とクソゲーという“記号”は、筆者を含めた個々人が実際に見てきた『四八(仮)』とは異なりながらも、多くの人に共有されることとなった。作品を楽しめた人も、楽しめなかった人も、憎んだ人も愛した人も全て含めて飲み込み発生し発展していったこの事象は、なるほどたしかに“伝説”と言ってほかならないだろう。