新型コロナウイルスの影響により、史上初のオンライン開催となった「CEDEC 2020」。9月2日から4日までの3日間にわたって行われた同イベント、その最終日に開催されたセッション「『どうぶつの森』シリーズにおけるサウンドの変遷~音と音のスキマで共鳴するサウンドデザイン~」についてレポートする。

同セッションでは、任天堂のサウンドディレクター戸高一生氏と、サウンドデザイナー藤川浩光氏が、『どうぶつの森』シリーズのサウンドの歴史を振り返りながら、最新作『あつまれ どうぶつの森』での取り組み事例を紹介した。

取材・文/桑原健太郎

|

ゲームサウンドの制作方針はプロジェクトによってさまざま

|

サウンドディレクターの戸高氏は、2001年発売の第一作からシリーズに関わっているという。戸高氏は「ゲームにおけるサウンド制作にはプロジェクトごとに合ったさまざまな取り組み方がある」としたうえで、シリーズ最新作『あつまれ どうぶつの森』(以下、『あつ森』)を含めた『どうぶつの森』シリーズのサウンド制作について語った。

『どうぶつの森』シリーズの3つの特徴

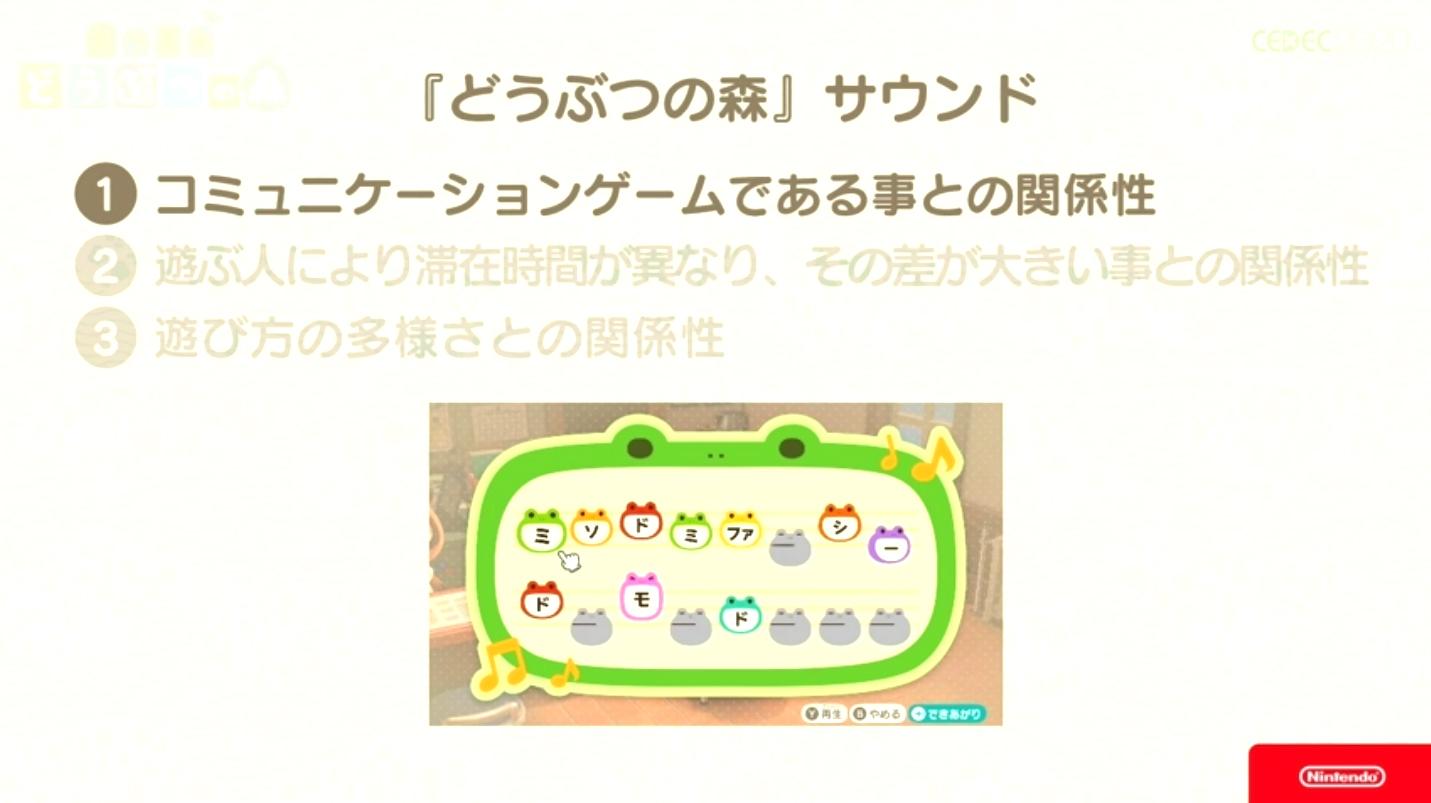

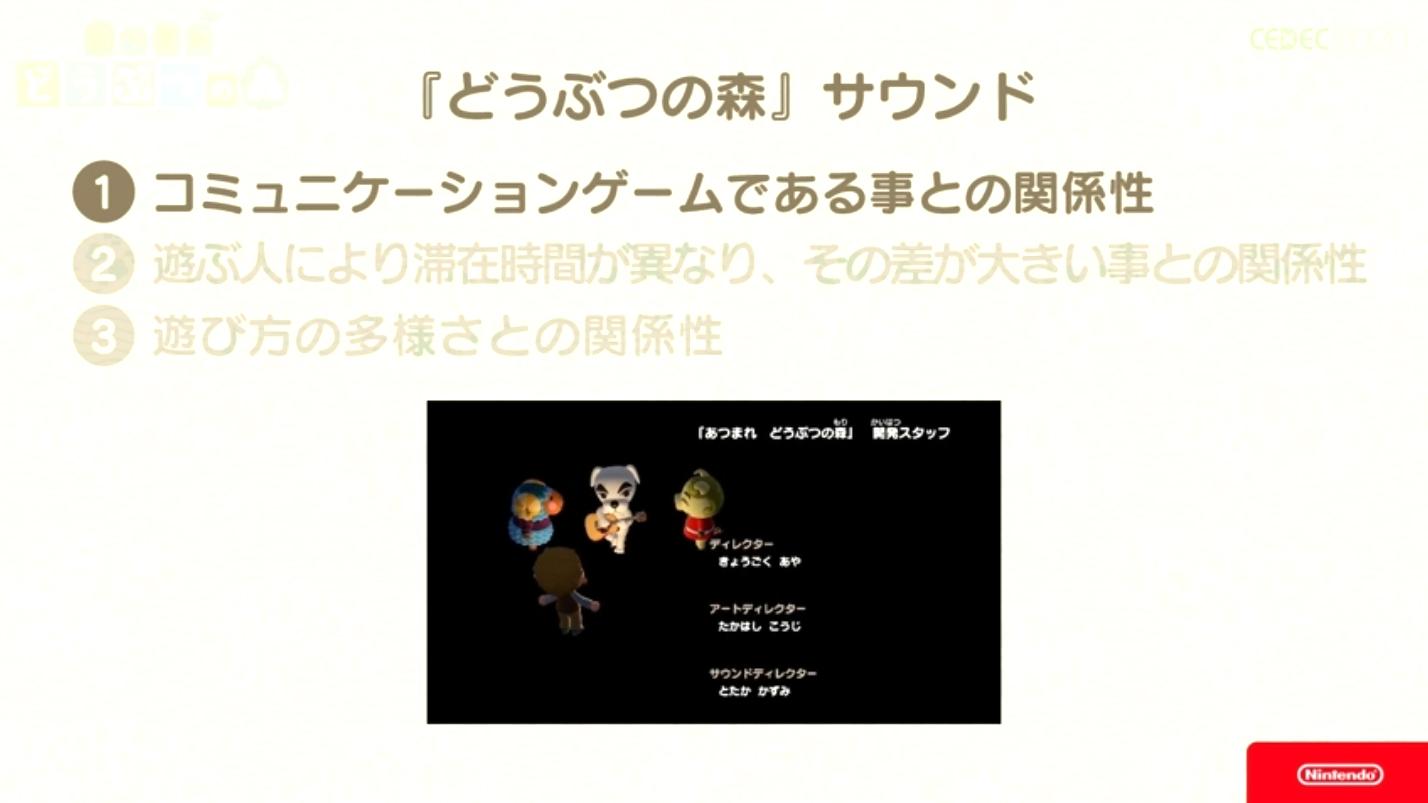

『どうぶつの森』シリーズのゲームの根幹を成す3つの特徴として、戸高氏は「コミュニケーションを主題にしたゲームであること」「遊ぶ人により滞在時間が異なり、その差が大きい」「遊び方の多様さ」を挙げる。そしてサウンド面においても、この3つの特徴にふさわしい傾向の音を用意した。

|

まずコミュニケーションゲームであることに対しては、例えばオリジナルなメロディを作れる「島メロ」は、作ったメロディを他の誰かに聞かせたくなる、つまりコミュニケーションしたくなるように考えられたものだ。また、犬のミュージシャンであるとたけけのライブは、家庭内のコミュニケーションをより深めるため、家族が一堂に会しやすい土曜日の夜に開催されるよう設定したのだという。

|

|

2つ目の「遊ぶ人により滞在時間が異なり、その差が大きい」ことに対しては、短時間で遊んでも不足感が生じない、なおかつ長時間遊んでも聞き疲れしないようなサウンドを目指し、「音の整理」を行った。音の整理とは、BGMやSEが重なり合い、音が飽和したり相殺したりしないよう、事前に行うサウンド演出設計のことである。

|

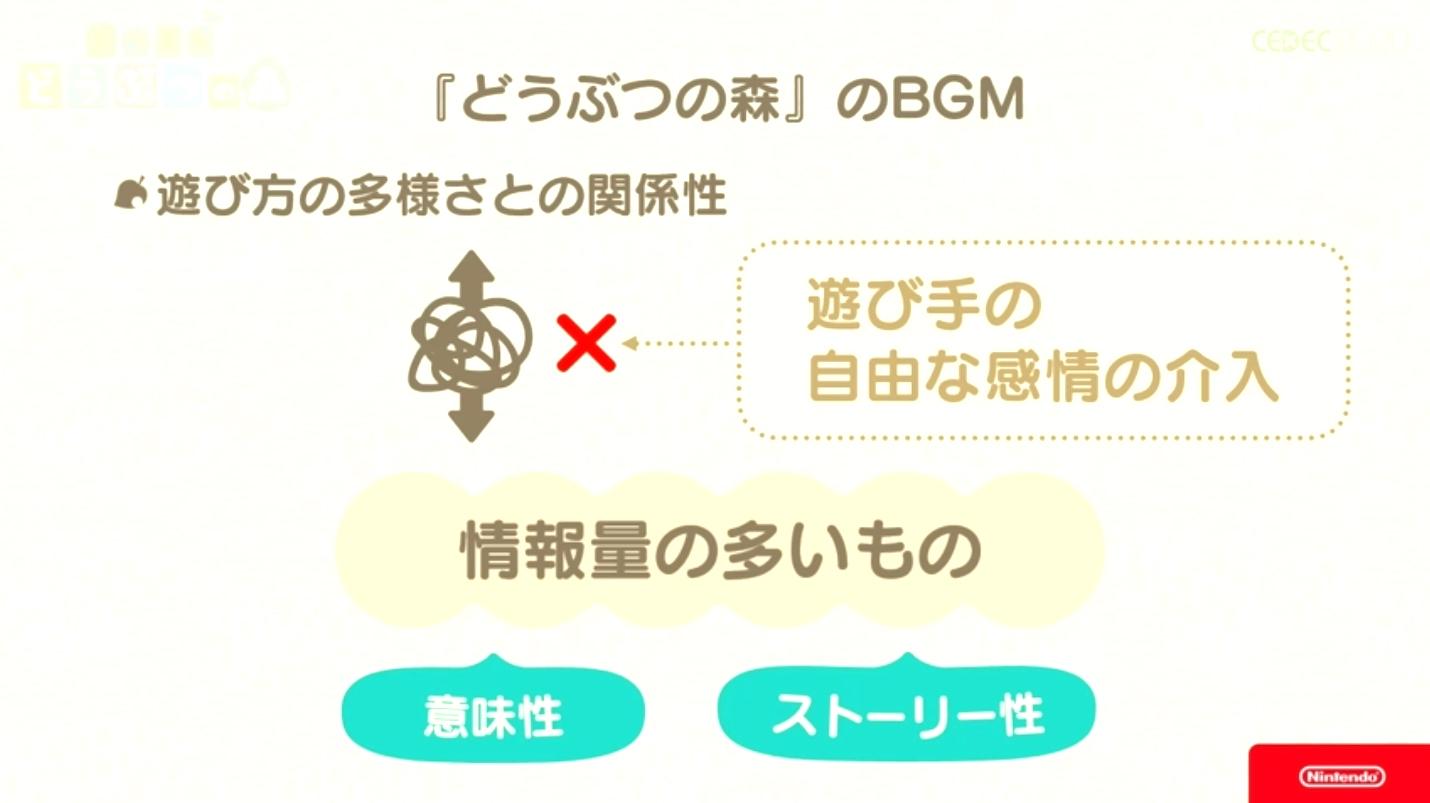

最後に「遊びの多様さ」に対しては、リアルなサウンド表現だけでなく、例えばリンゴが木から落ちるときの「ヒューッ」という効果音のような抽象音も用意して、プレイヤーに遊びの手応えを感じさせるようにした。そして、この「遊びの多様さ」に関係するもっとも重要な音がBGMである。

BGMと遊びの多様さとの関係性

|

エモーショナルな表現、言い換えると抒情性の高い音は、状況や遊んでいる人によってハマるときとそうでないときが発生してしまうという。

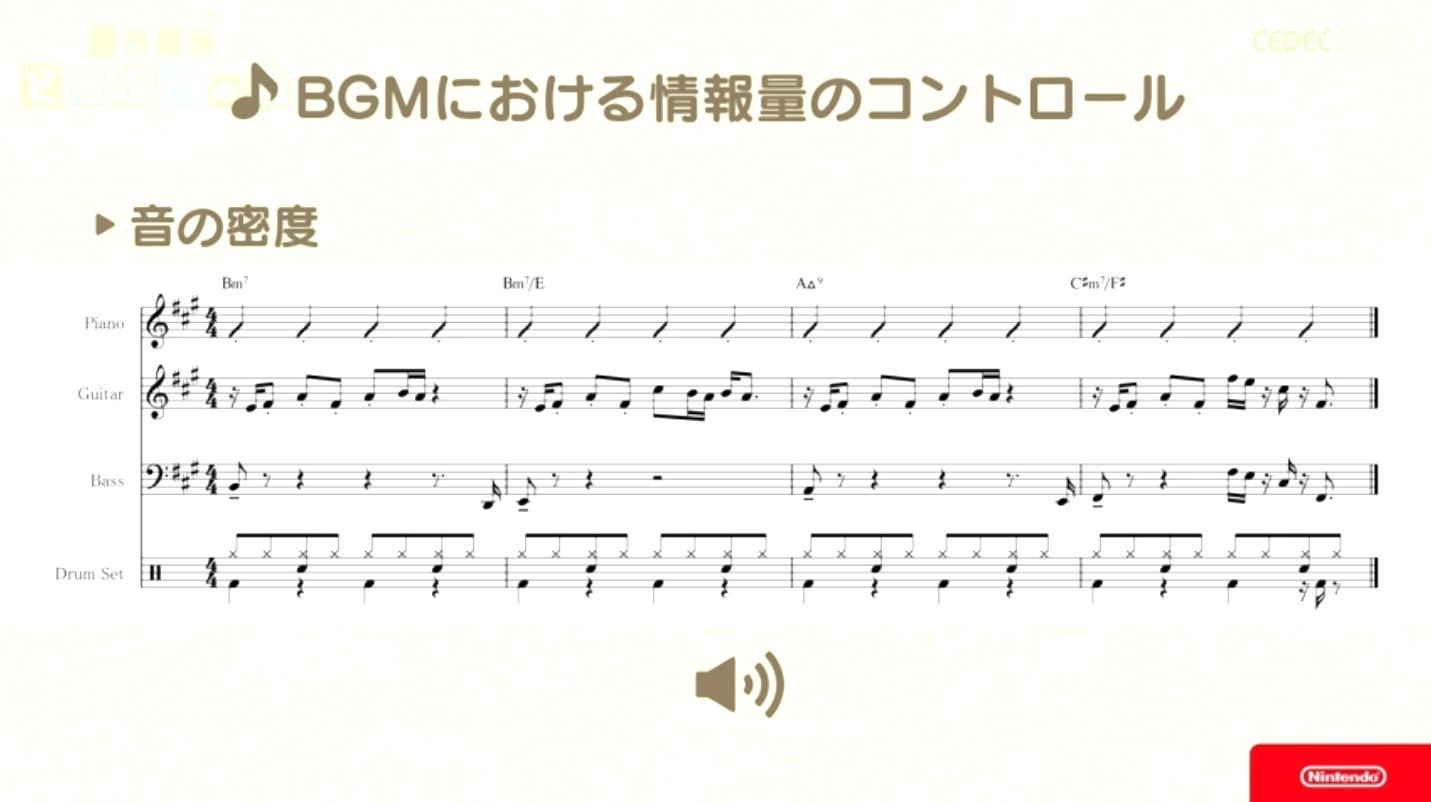

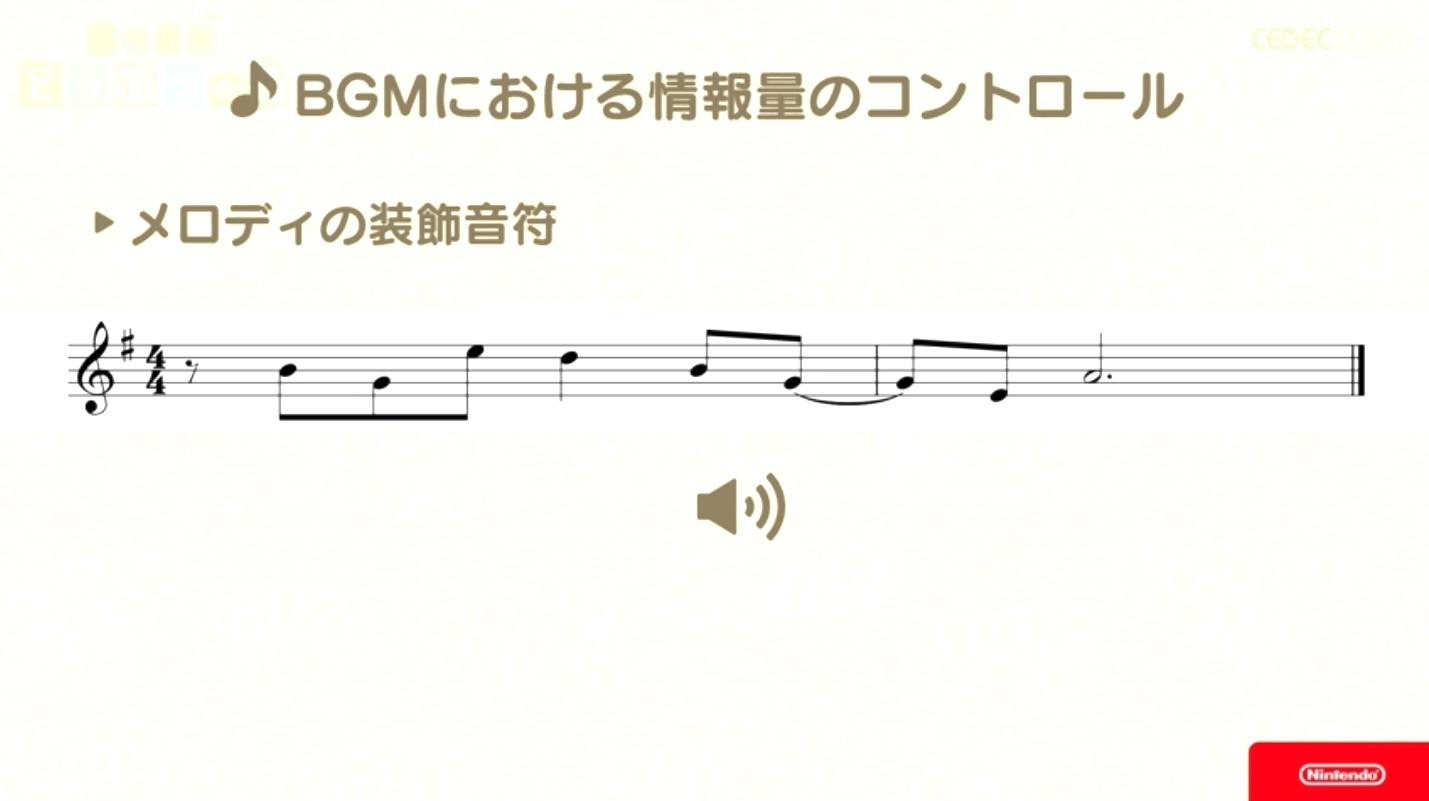

例えば、音の密度が高かったり装飾音符が頻繁に使われる「情報量の多いBGM」は、特定の意味性やストーリー性が発生しやすくなり、遊び手の自由な感情の介入ができなくなる場合が発生してしまう。『どうぶつの森』シリーズのBGMはそうならないよう、音の情報量のコントロールが強く求められるのだという。

セッションではここでいくつかのBGMを流し、音の情報量をコントロールしている実例を紹介した。

写真とテキストではわかりにくいが、左がオリジナル、右が音の情報量を見直したもの。音の密度を和らげることで空間が生まれ、音楽からぜい肉がそぎ落とされて引き締まり、音本来の持ち味がより明瞭になっている

半音下からのアプローチや、音と音をなめらかに繋げるような歌いまわしをすべてカット。意味性を漂わせるような音から、簡素ながら存在感は残る音に変わっている

ハードの変化によって求められる新たなサウンド作り

第一作目の『どうぶつの森』(2001年、NINTENDO64)でのBGM制作は、メモリや発音数の制限などもあり、あまり細かく決めずとも音の飽和を避けた演出が実現できていたという。さらに『おいでよ どうぶつの森』(2005年、ニンテンドーDS)ではハード上の制約がよりシビアになりつつも品質保持が求められたことで、BGMにおける情報量のコントロールに意識的に取り組む必要が自然と生まれていた。

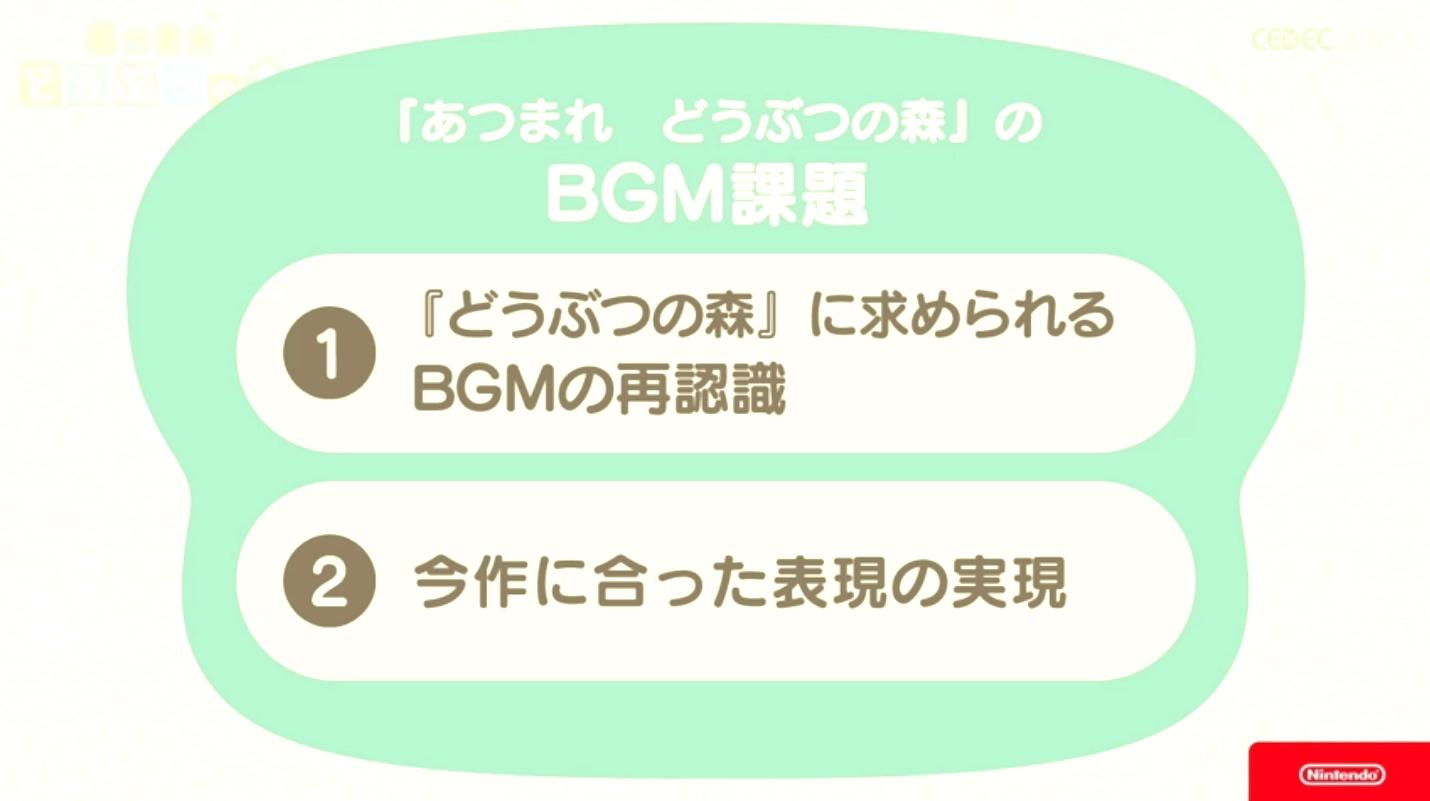

しかし最新作『あつ森』ではプラットフォームがNintendo Switchになり、ハード上の制限も少なくなった。また、より豊かな表現が可能となったゲーム画面に対して、サウンドはどのようにアプローチすべきなのかをあらためて考える必要が出てきた。

『あつ森』のBGMで取り組むべき2つの課題

|

このような背景から、『あつ森』のBGMで取り組むべき課題は「『どうぶつの森』に求められるBGMの再認識」「今作に合った表現を実現すること」の2つになった。

『どうぶつの森』に求められるBGMの再認識

|

ひとつ目の課題については、今までの制作方針をおさらいするようにして認識を深めたという。すなわち、遊びの多様さとの関係性を保つ、遊び手の自由な感情が介入できるようにする、BGMにおける音の情報量コントロール、スキマを意識すること、などである。

音楽とはそもそも人の感情や感覚、そして心に訴えるもの。しかし、『どうぶつの森』では、ストレートにそのようなBGMばかりを制作しようは考えないことも重要。遊んでいるときの状況を音楽がストレートに語るのではなく、遊んでいるときの状況に音楽がかけ合わさった結果、遊んでいる人がどう感じるのかを考えながらBGMを制作する必要があるのだ。それゆえに『どうぶつの森』のBGM制作では音の情報量のコントロール、つまりスキマを意識することが鍵になるのだという。

今作に合った表現を実現すること

|

ふたつ目の課題である「今作にあった表現」ではまず、シリーズ初の生演奏録音に取り組んだ。これはニンテンドースイッチのHD画質や、豊かになった光の表現に見合った、自然なサウンドがBGMにも求められたからだ。また、生演奏による自然な表現は、長時間聴いても聞き疲れせず、短時間でも実存感を十分に感じて満足することができる。

一方で、スキマを意識した、抒情性のコントロールが今まで以上に必要になった。そこで演奏するミュージシャンたちと話し合い、演奏由来の生々しい表現を抑える方向でのディレクションを行ったという。

|

また、HD画質になった画面の中では抽象音の存在が浮きがちだったので、BGMには生楽器だけでなく、シンセサイザーの音色を機能的に取り入れた。さらに楽曲の随所に、音楽に渋みを与えるブルーノートを効果的に使用。外見はかわいいが、意外に現実的な言動の多いどうぶつたちで構成された『あつ森』の世界観を表現することに成功している。

そして、SEも交えたサウンド全体のデザインを行なう「サウンドデザインセクション」を立ち上げ。『あつ森』における「音のスキマ」作りにおいて、サウンドデザインセクションの存在は必要不可欠だった、と戸高氏は振り返る。

『あつ森』に必要不可欠だった「サウンドデザインセクション」とは?

セッションはここで藤川氏にタッチ。サウンドデザイナーとして『あつ森』に関わった藤川氏から、サウンドデザインセクションの解説が行われた。

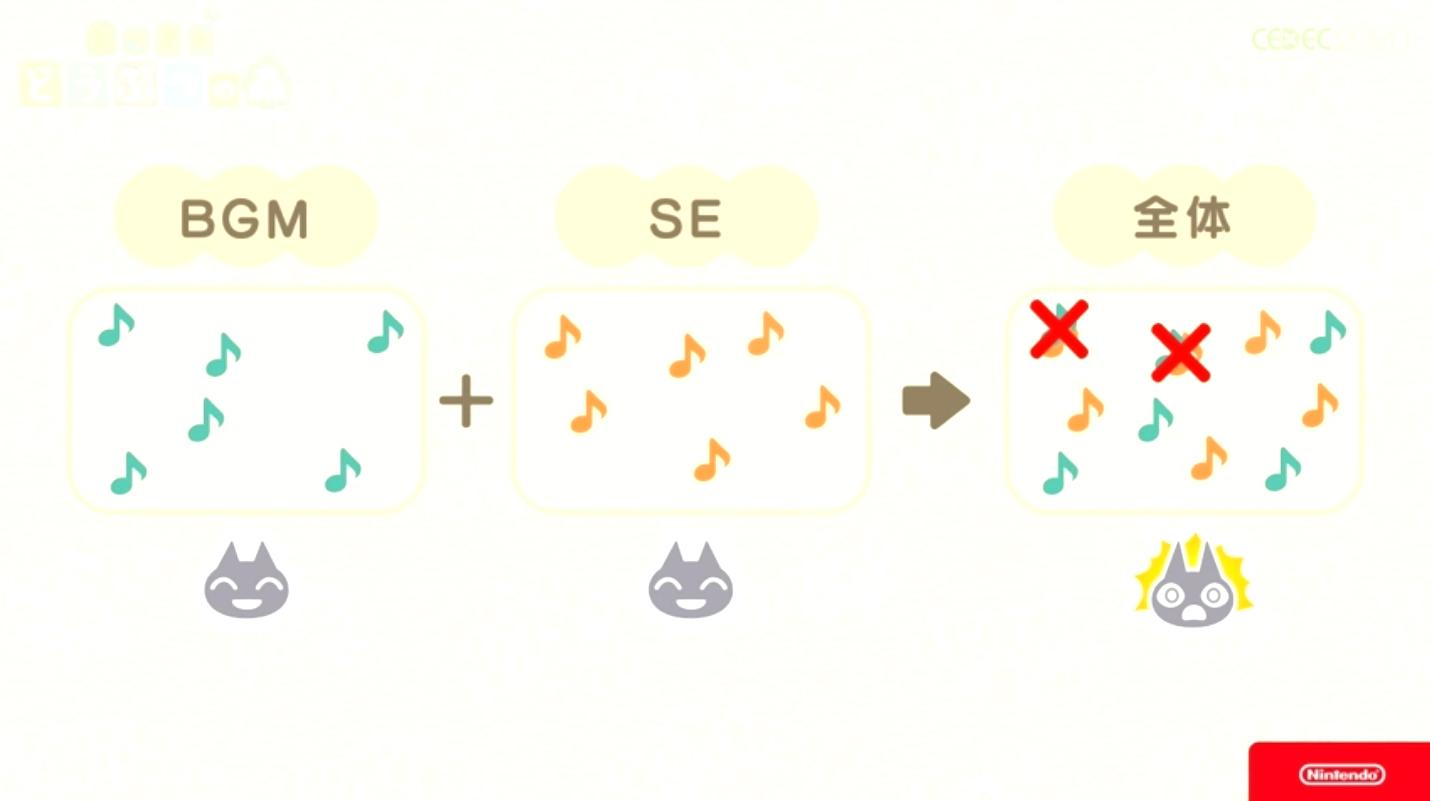

藤川氏によれば、『あつ森』の制作中、BGMとSEの情報量に想定外の飽和が起きるという問題が発生した。BGM単体やSE単体では情報量がコントロールできていても、合わせて聞いてみた時に想定外の情報量の飽和が起こり、結果的にスキマがなくなってしまったのだ。

|

|

さらに、『あつ森』はプレイスタイルの多様さも特徴のひとつなため、「ある遊び方だと問題がなくても、別の遊び方をすると音の情報密度が高くなりすぎてしまう」ということが起こる可能性もある。この問題はBGMセクションだけ、SEセクションだけでは解決できない問題だったため、BGMとSEの垣根を越えて情報量を整理するセクションとしてサウンドデザインセクションを立ち上げたのだという。

セッションではここで、サウンドデザインセクションの取り組み事例が3つ紹介された。

音像の取り決め

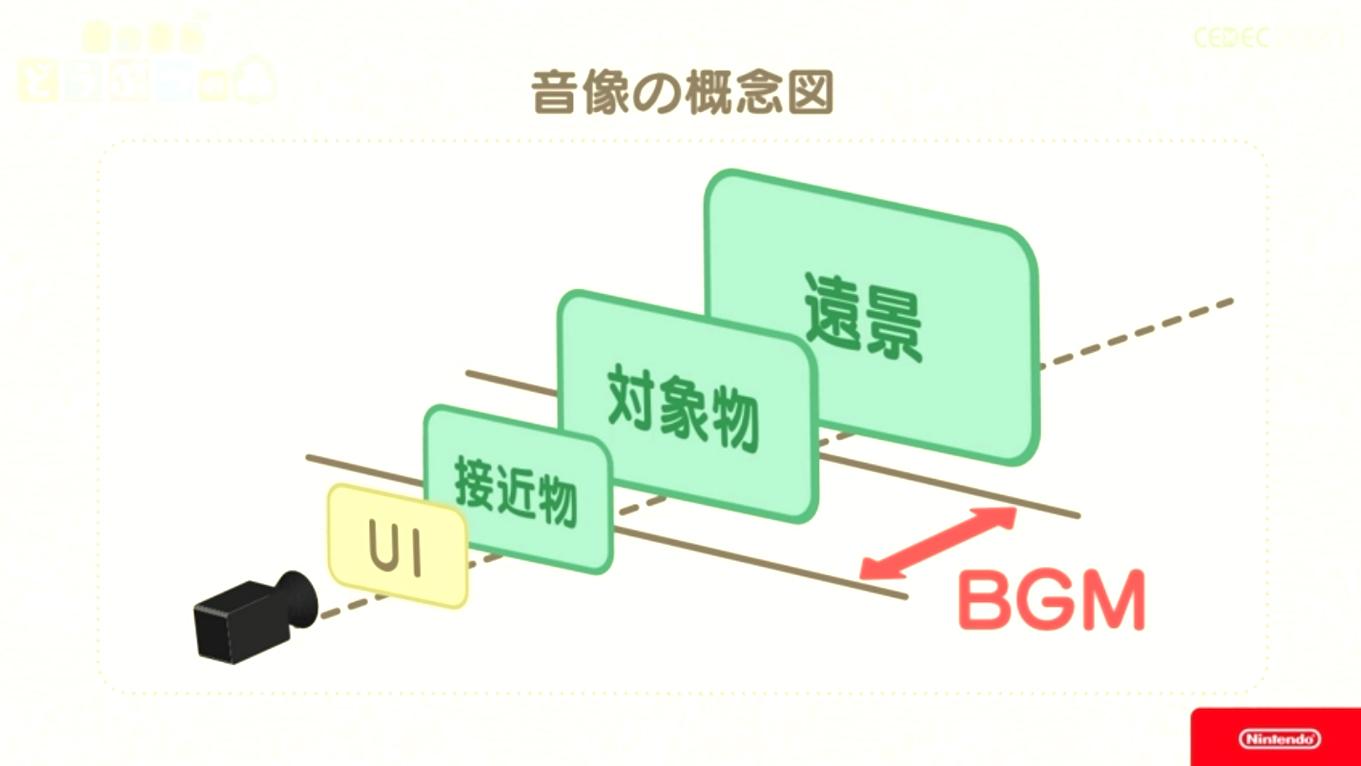

ゲームの開発序盤では音像が整理されていなかったため、UIの音がぼやけていてゲーム内でなっているように感じたり、逆に対象物付近の音が前に出すぎてUIの音のように聞こえたりなど、音の前後感が整理されていなかった。

|

そこでサウンドデザインセクションでは今作の音像を上の図のように設定。ゲーム内のサウンドを接近物・対称物・遠景の3つに分けて遠近感を付けたうえで、UIの音をゲーム世界の外の音として再前面に出した。そしてBGMは対象物の前後付近に配置するようにした。

マイキングの提案

『あつ森』のBGMの特徴のひとつは、楽器の定位がセンターのものが多く、中央付近に音が密集しがちなこと。例えば上図の例では、ベース・ドラムス・アコースティックギター(アコギ)1本という構成だ。アコギとベースは、パンを左右どちらかに振ることはあまりできないためセンターに配置、ドラムもセンターから音像が左右に広がっていく。

開発初期は仮のBGMとして中央に定位が固まったBGMを乗せていたが、開発が進んで音源が充実してくるにつれ、中央付近のパンニングが想像以上に混雑するということが分かった。

このままだと画面真ん中の情報量が飽和して、プレーヤーの動作音が聞き取りづらくなってしまう。とはいえ、プレイヤーなどのSEは操作感に繋がるので、真ん中からしっかりと鳴らしたい。

そこで、サウンドデザインセクションとレコーディングエンジニア双方で相談し、楽器のパンニングを広げられないかを検証。BGMのレコーディングでオンマイクとオフマイクを2本ずつ立てて収録してみた。結果は成功で、求めている通りの音が録れたという。

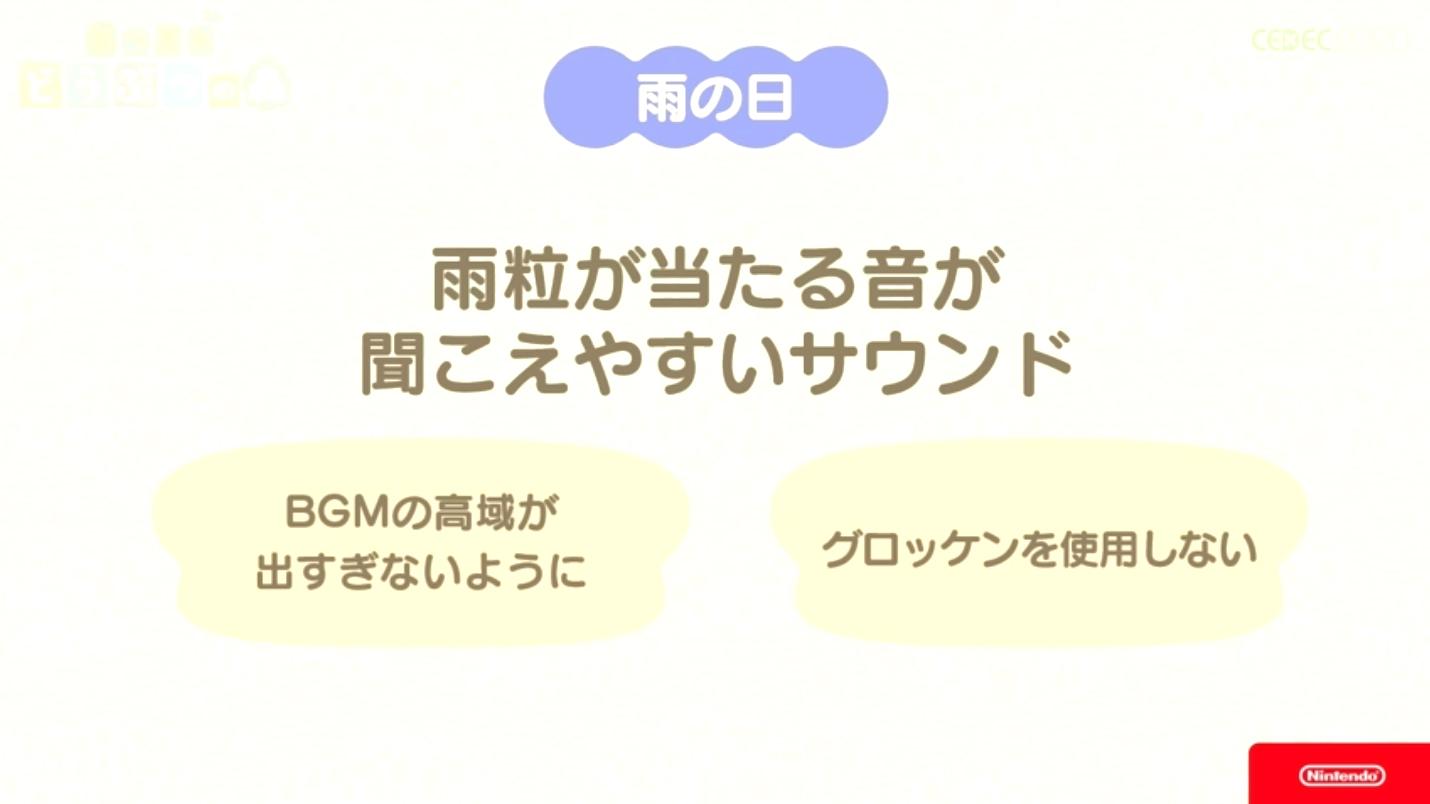

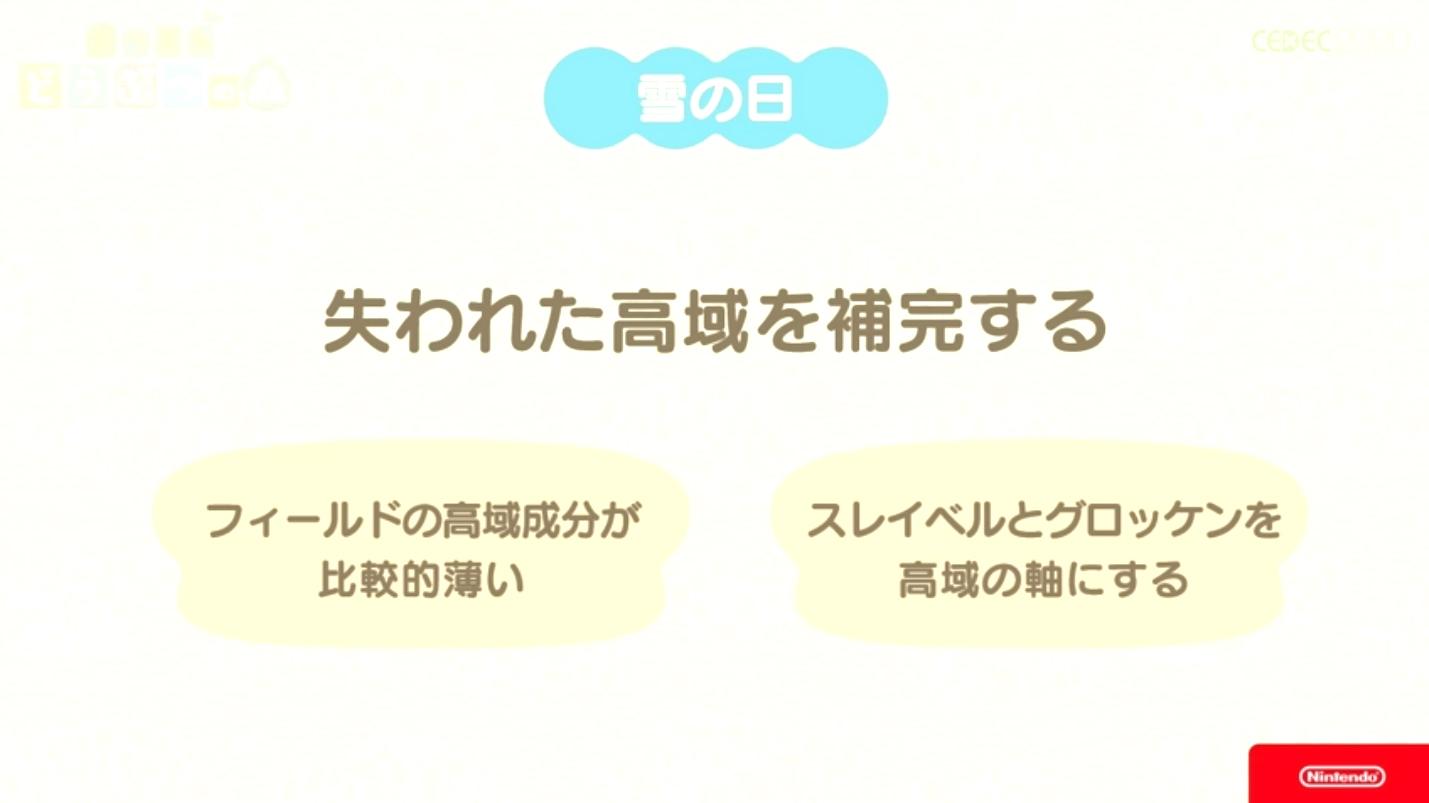

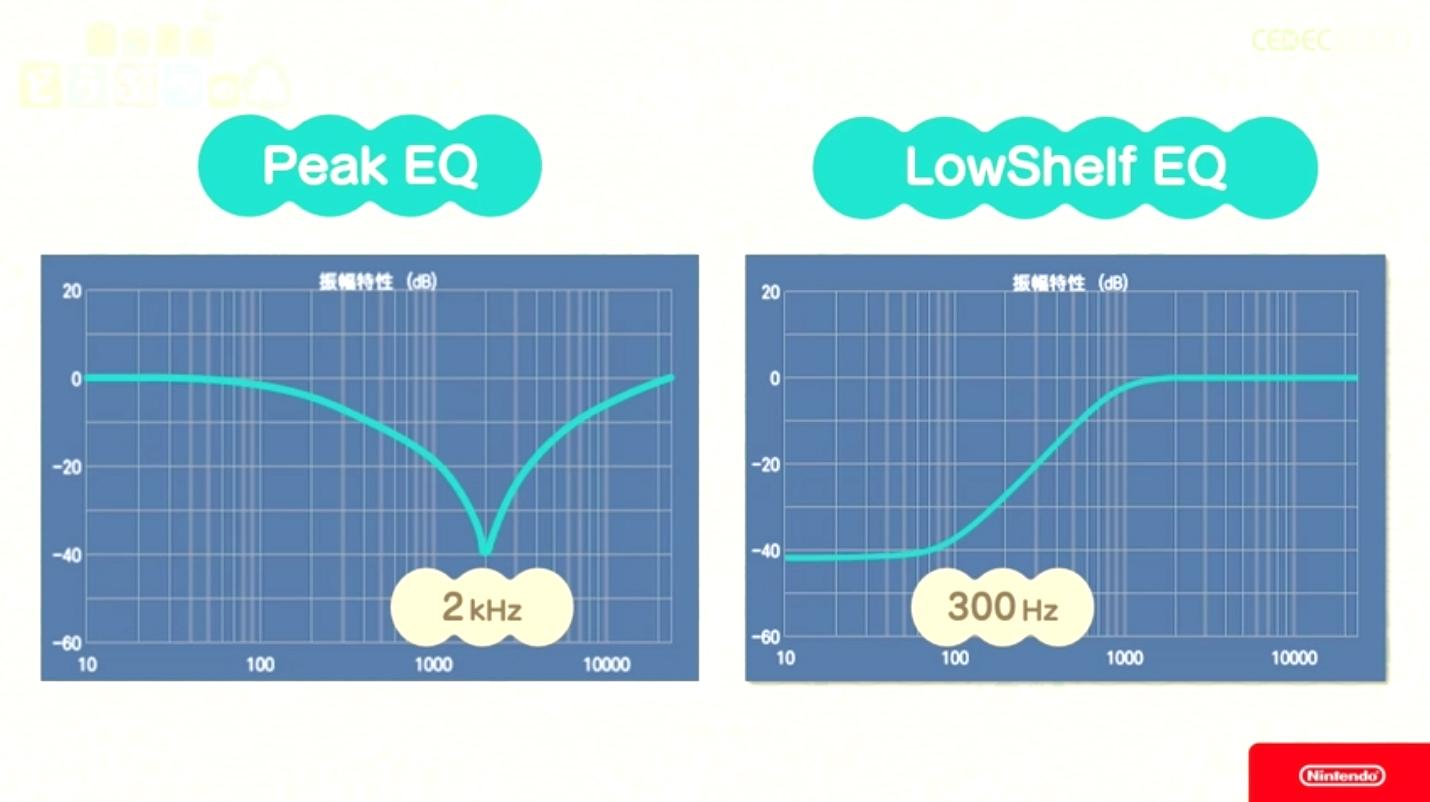

音空間を包括的に見たアセット作成

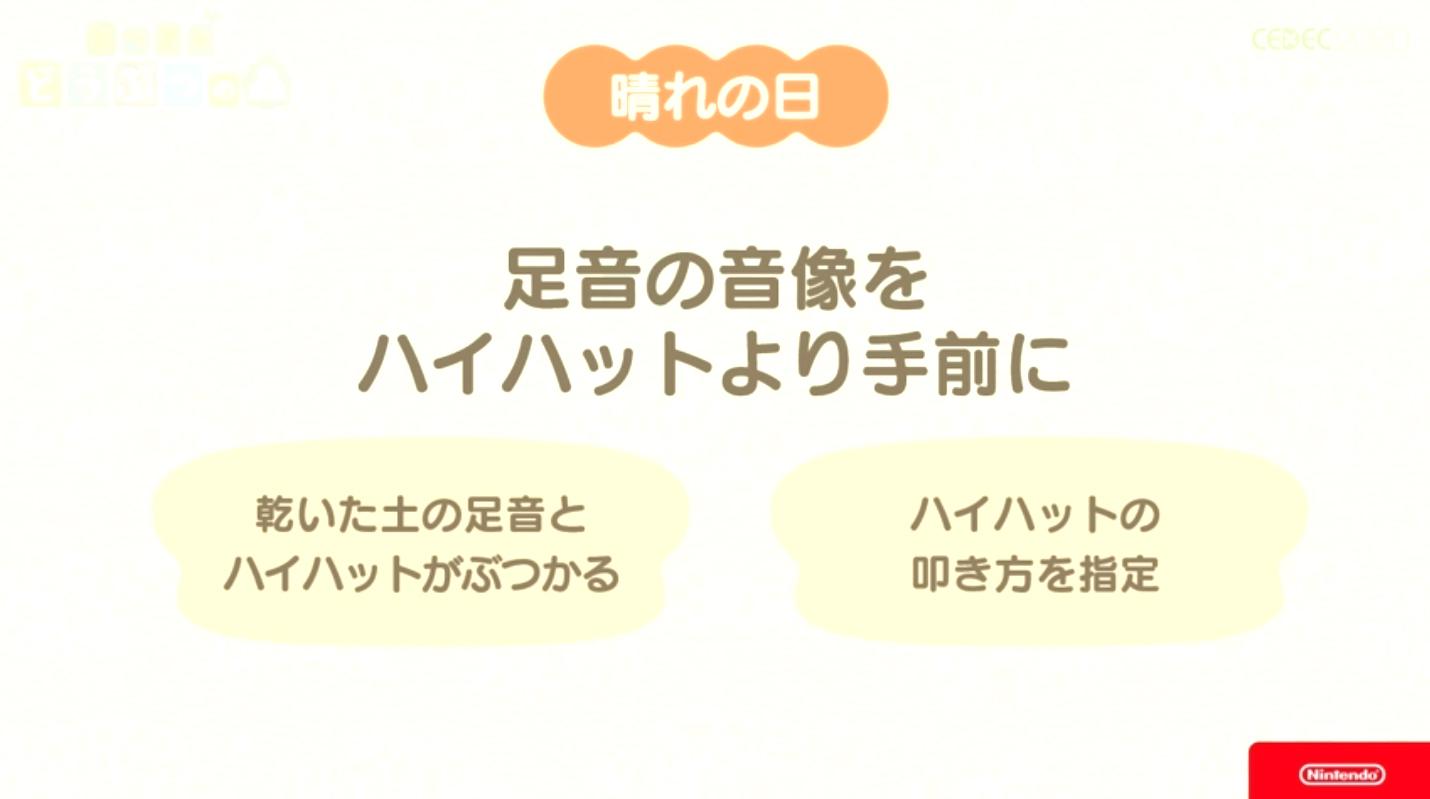

『どうぶつの森』シリーズのフィールドBGMは晴れ・雨・雪でアレンジが変わる。『あつ森』でも同様にアレンジを変えているが、こちらでは「天候ごとのゲームの状況とアレンジがかち合ってしまう」問題が発生。そこで天候ごとにBGMの情報量を整理したアレンジを検討することになった。

|

|

このように、状況ごとの音空間を包括的に見てスキマを作ることで、どのような空間でも本当に必要な音が聞こえるようになり、多様なプレイスタイルに適応するサウンドデザインが実現できたという。

『どうぶつの森』シリーズのSEに求められるものとは何か?

『どうぶつの森』シリーズに求められるSEとは、キュートな音色や印象に残るメロディではなく、プレイの多様性に耐え得るもの。そのためには、シンプル・特定の感情に偏らない・情報量が多すぎない、すなわちスキマを意識することが大事だという。

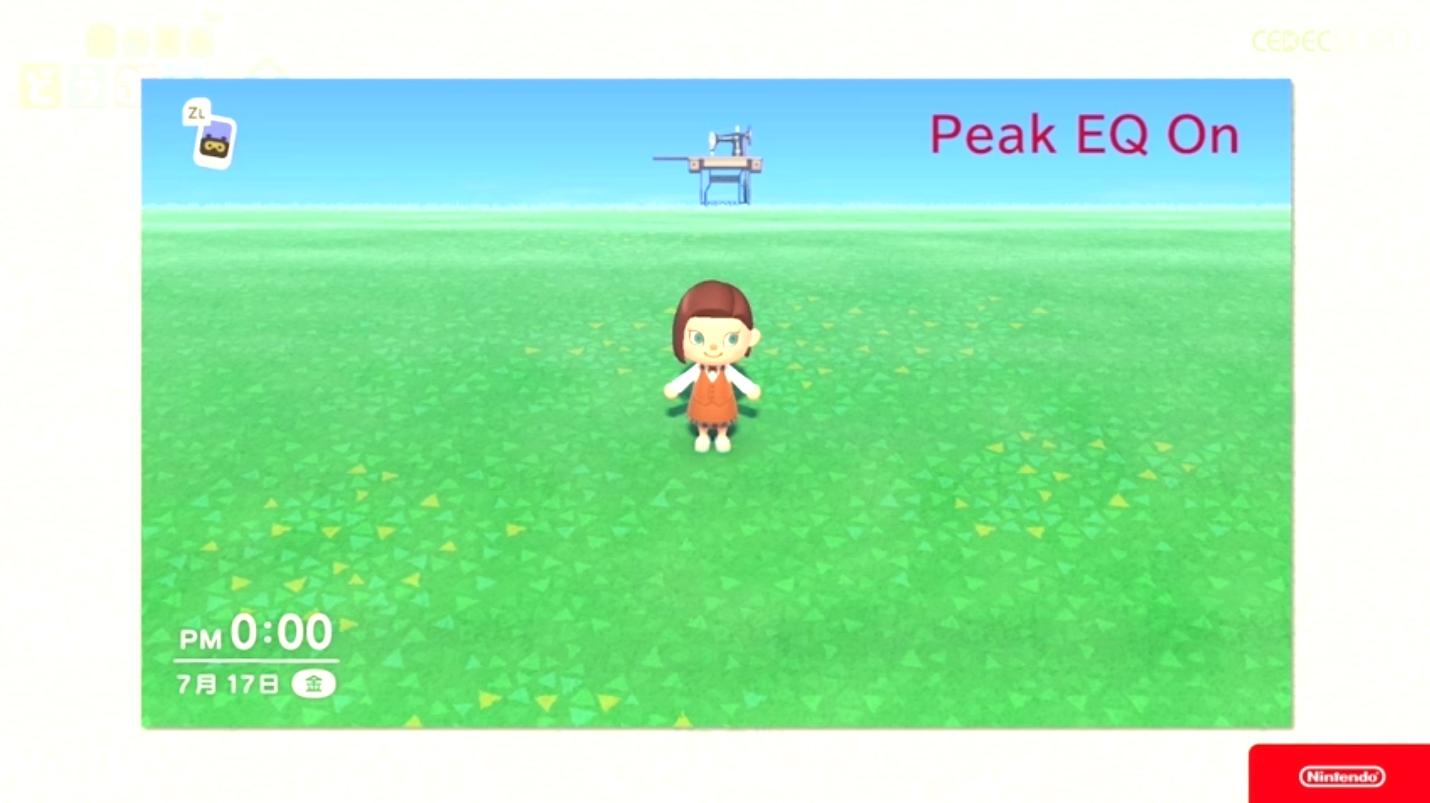

今回の『あつ森』では画像のHD化により、グラフィックが格段に向上。それに合わせてサウンドもより輪郭をシャープにして、よりディティールが精細な実像感を持ったものが求められた。

セッションではここで「スキマ」「キレ」「実存感」の実例を紹介。音の情報量を減らしてスキマを作り、ユーザーが注目している音を分かりやすくしてプレイ体験を向上する工夫が解説された。

音の比較。EQのオンオフで、ミシンのカタカタという音が距離によって変化する

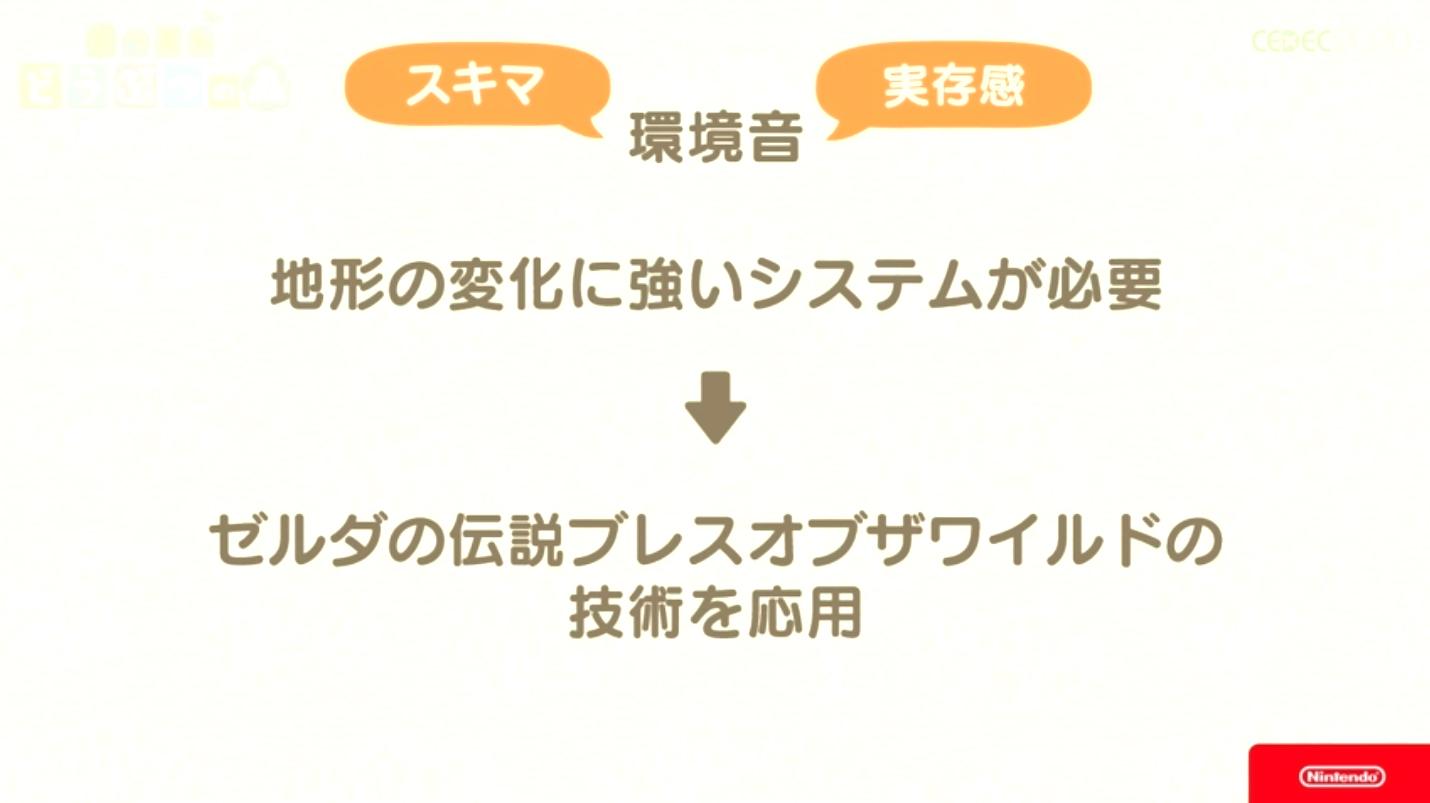

環境音には『ゼルダの伝説』で培われた技術も使用

続けて、「スキマ」と「実像感」の複合的な要素がからんだ例として環境音が挙げられた。

|

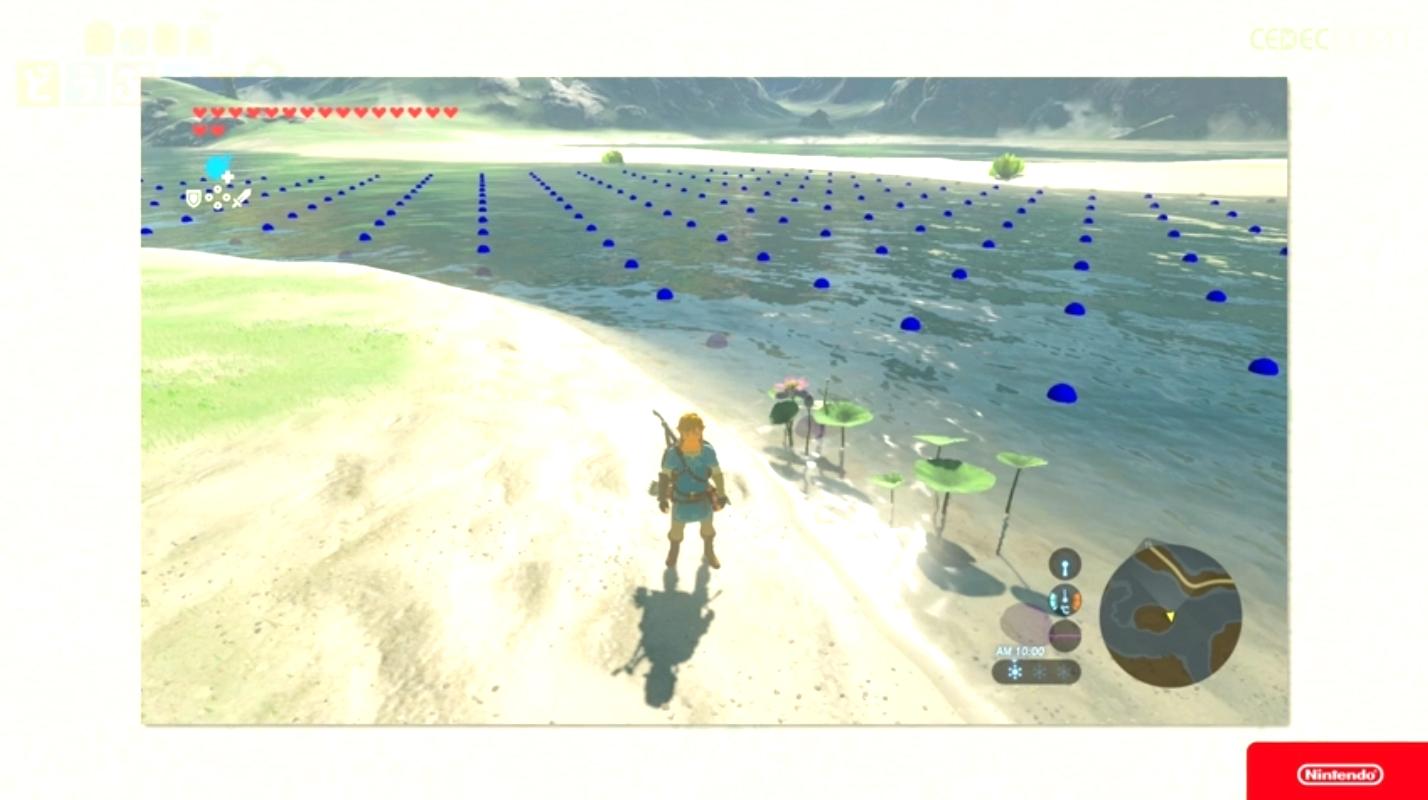

『あつ森』ではユーザーが地形まで自由にカスタマイズできるため、地形の変化に強いシステムを構築する必要があったという。そこで『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(以下『BotW』)で使われていた技術を応用して、複数の位置情報を元に再生情報を決める仕組みが作られた。

『BotW』では、複雑な形をしている川や水辺に対応した音源形状を維持するために地形をグリッドで区切り、地形の属性情報を収集して、水音源のスピーカーバランスを計算しているのだという。『あつ森』ではこの仕組みをベースに、川の地形の角で発生する波紋の音を再生したり、その波紋の音をグルーピングすることで川の発音に適度なスキマを与えたりもしている。

|

『あつ森』ではこうした数々の工夫により、サウンドもグラフィック同様に世代のアップデートを図っているのだ。

サウンド制作も「スキマ」を意識

|

セッションの最後には戸高氏が「ユーザーのゲーム体験がより濃密なものになるよう、スキマをデザインするようにしてサウンド制作に取り組んできた。『どうぶつの森』を楽しみ、そこで共鳴してもらえたら、さらにその体験を家族や友達と共有してもらえたらこれほど嬉しいことはない」と語り、セッションは終了した。