現代の人工知能は西洋的な秩序を超えはじめている

人工知能がプログラムだけで書かれているなら、それは西洋の近代科学で規範とされてきたような要素還元主義的な構造と機能の秩序としてのみ理解すればよく、そこに東洋哲学的な混沌が入り込む余地はありません。実際問題として数十万行のプログラムを読解するのは至難の業ではありますが、第二次AIブーム(1980年代~1990年代初頭)の人工知能までは、人工知能の思考は、ルール(記号主義型)やニューラルネット(コネクショニズム)の形として記述されていました。第三次AIブームの人工知能もプログラムやディープラーニング・ニューラルネットワークの形で書かれていますし、そこから逃れることができているわけではないので、原理的にはプログラムを解読していけば、人工知能のふるまいを決定論的に予測したりコントロールしたりすることは可能でしょう。

しかし、第二次AIブームになくて、現在の第三次AIブームにあるものが、それを困難にしています。すなわちインターネットの登場です。世界中の人々が生成した大量のデジタルデータがサイバー空間に蓄積し、移送しやすくなったことで、第三次AIブームのAIの多くは、インターネット上の巨大なデータの学習を前提としています。そうなると、プログラムやニューラルネットというアルゴリズムではなく、それらが処理対象とする大量のデータを学習した結果を追っていかなければなりません。記号主義型のAIの場合は、それはIBM WatsonやGoogle検索などのような巨大なデータベースになり、コネクショニズムの場合は、それはニューロン結合率として保存されます。その精緻に分割され、調整されたデータ形式を、しかも気の遠くなるような膨大な量を追っていかなければならないため、もはや厳密な決定論的予測をすることが不可能な、いわゆる複雑系の領域に到達しています。

それを把握しようとする行為は、ちょうど地表を高くから見降ろしたような、小さく複雑な地形が絡み合った風景を眺めるのに似ているかもしれません。つまり細部の厳密な観測や予測は諦めて、全体としての特徴や傾向を把握しながら、目的に沿うように試行錯誤しながらシステムを設計・調整していくのが、第三次AIブーム以降の研究開発の進め方になっています。

このように、現在の人工知能は、すでに造物主と被造物をめぐる西洋の伝統的なヒエラルキー秩序から逸脱して、自然そのものの性格に近い、完全には理解しきれない部分を抱えつつあります。そうした予測不可能なデータ領域が人工知能の中で拡大し、さらにデータを処理するアルゴリズム自体も自己完結的に進化するようになるとき、AIは完全に人間の理解を凌駕し、コントロールの外に出てしまう可能性がある。西洋ではこれをシンギュラリティ(技術的特異点)と呼んで危機感を抱いて(あるいは瀆神的な期待を抱いて)いるのです。

東洋的な知の基盤に基づく人工知能はありえるか

一方、東洋的な発想から人工知能を考えてみましょう。前提として、東洋から人工知能は生まれませんでした。これは、とても重要なことです。人工知能が西洋で盛り上がった1950年代の第一次ブームの頃、日本はそこにまったく関与していませんでした。まだ敗戦復興期にあたり時代的な難しさもありましたが、1980年代の第二次ブームになっても、人工知能に対する強い拒否感が、日本のアカデミズムにはありました。ダートマス会議から30年を経た1986年に日本の人工知能学会は立ち上がりました。その時でさえ、人工知能に強く反発する学者が多かったのです。

「人工知能を構築する」というビジョンは、西洋発祥のものです。ここで歴史のifを想像してみるならば、西洋に人工知能が生まれず、あるいは生まれても東洋に伝えられることがなかったとすれば、東洋ではどのように人工知能が生まれえたのでしょうか。

東洋では「在るもの」は最初から混沌としてあらねばなりません。そうすると、人工知能は、デジタル現象の中に見出されなければならないのです。つまり、メモリやプログラムが入り乱れる混沌の海の中から、ある日、人工知能が見出される、そういうシナリオが必要です。魚が海から揚がるように、人工知能は電脳の海から捕まえらえるものでなくてはならなかった。自然の中、デジタルの海の中で自然に形成されるものなくてはならなかった。もちろん、そのためには何十年、何百年かかるかわかりませんから、人工知能はまず西欧から出発せざるを得なかったのです。

対して東洋の人工知能は、とても「生命」的なもの・「自然」的なものになるはずです。最初から全体でなければならず、それには知能と身体を伴った人工生命というビジョンの方が東洋には合っています。

このような東洋的な人工知能は、たとえば『攻殻機動隊』(士郎正宗、講談社、1991-)では、「研究所から逃げ出した人工知能がネットの海で自己進化を遂げる」というイメージで描かれています。

つまり東洋的な人工知能は、自己生成的なものであり、人間が支配するものではないのです。それは混沌を母体とした混沌の一部であり、西欧的な人間のサーバントではない。我々が理解しようとしまいと、すでにそこにあること自体が存在理由(レゾンデートル)なのです。

また、台湾のIT推進大臣オードリー・タン氏は、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏との対談の中で「コードはLawです。Lawといっても、法律ではなく、法則のようなものです」と述べています【※】。自然な「法則」と言うところに、はっきりとした東洋的な捉え方が現れています。西欧の立場ではあれば、社会は人工物ですから社会的な法律、と言ったことでしょう。数年前までは、これはネット社会に限定された議論でした。しかし、デジタルとリアルが重なる現代においては、いまや現実の社会全体に対する議論になりつつあります。

極論すると、東洋は個については自然な存在として、さらに、全体についても世界に偏在するものとして人工知能を受容しようとします。西洋は、個としてはサーバントとして、全体としては人為的システムとして人工知能を受容しようとします。もちろん、グローバルな時代の現実において、それぞれの国家や社会は、この二つのどちらか一辺倒ではなく、それぞれの態度が混合した状態になっていると思われます。しかし、その混合比は、それぞれの社会の歴史や文化に応じた偏りをみせることになるでしょう。

日本に関して言えば、人々の個としての自我の確立度合いが弱く、人工知能の主人として君臨するには適していません。そこで、やはり対等な関係や親しい友人の関係を望むのです。お掃除ロボットの主人よりは、名前をつけてペットとして扱う方が日本人には向いています。一方で、日本の世間は集団主義的な指向が強く、また、人間の力を超えた大自然の存在に対する感覚を鋭く持っています。自我の強い人工知能が社会を統治するよりも、自然環境のように潜在・偏在しながら社会を支える人工知能の方を受け入れることでしょう。

つまり、社会全体に人工知能を導入されていくとしても、それは西欧のように社会契約に基づく厳密な議論をふまえた法律としてではなく、人々の協調を自然に促す法則のようなものであるかぎり、受け入れ可能になるだろう、ということです。

一方で、同じ東洋でも中国におけるAIによる管理体制は、強い自我を持つ政府の延長上にあります。広大で複雑な社会のガバナンスを行うために、人工知能はますます研究・向上され、導入されていくでしょう。インターネットの扱いと同じように、現実世界においても強い管理体制をAIを通じて確立しようとします。

これは一見、西洋型に近いタイプのように見えます。ところが、このような社会全体の受容としては、むしろ日本と同様に社会を裏から支える潜在的な法則のようなものとして受容されています。個としての議論の前に、全体の公共性が優先されているのです。また中国における人工知能は、非人格的な機能の導入に見えながらも、政府という主体の延長上にAIが行使されています。つまり政府という擬人化された存在の手足(エフェクター)として人工知能技術が行使されています。これもきわめて特徴的な点です。

東洋におけるAIの導入には、やはりどこか人間の理解を超越した、良くも悪くも、世界に偏在する混沌に近づいていくようなアプローチが見受けられるように思います。

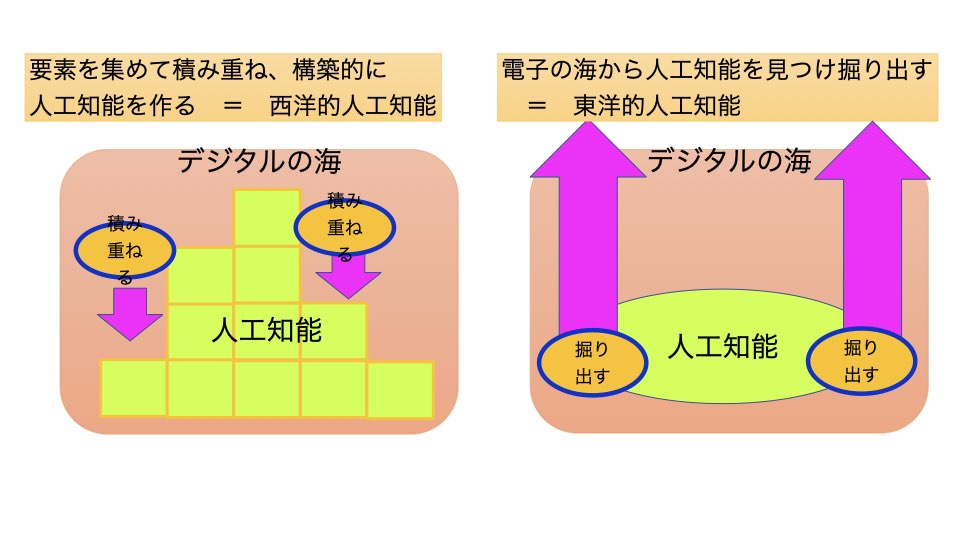

西洋的な「人工知能」と東洋的な「人工知性」を統合していくために

つまるところ、従来の工学的な人工知能は、西洋の考え方の上に構築された人工知能です。すると、ゲームやエンターテインメントのAIが目指している一つの「生命」のような人工知能を実現するためには、人類の思考方法のもう一方の極である、東洋哲学的な基盤を取り入れる必要があるのではないか。それが、日本でゲームAI開発に携わってきた私が辿り着いた結論です。

現代のようなグローバルな時代には、いまや学問的な知の多くは世界中で共有されており、東洋と西洋の対立などをあえて持ち出す必要は、通常の分野においてはないのかもしれません。しかし知能という混沌を捉えるためには多面的な視点が必要であり、このまま西洋の見ている夢だけに付き合い続けていると必ず壁に当たり行き詰まります。そこでは東洋的知見を思いきって西洋的なビジョンにぶつけてみる必要があると思うのです。

東洋的な基盤から人工知能を構築する方法を展望するため、その代表的な思想である仏教における知能の捉え方を参照してみましょう。

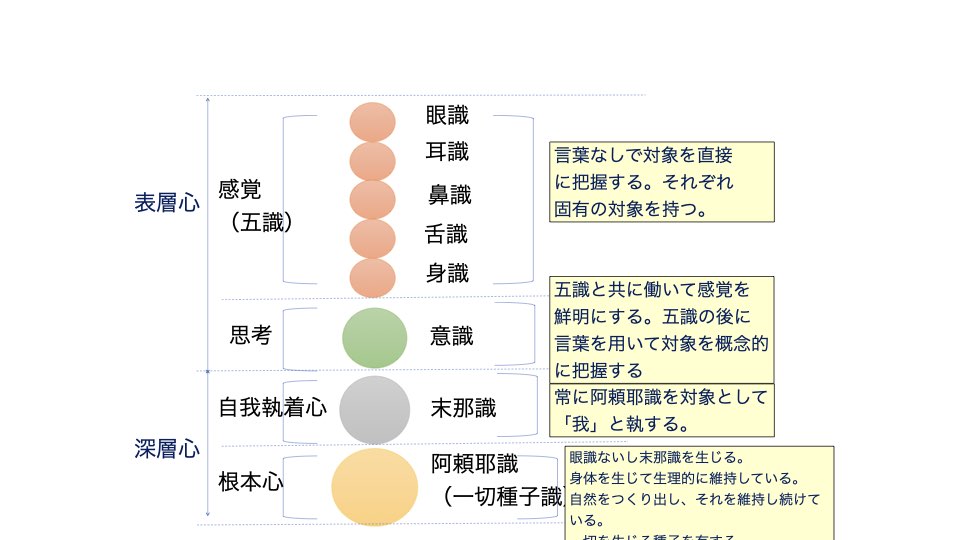

東洋は常に環境全体として知能を見据え、存在として世界に息づく知性全体を把握しようとします。そこから世界に立脚する存在の根を捉えようとします。唯識の思想では、目に見えているものを「相」と言います。たとえば、自分の顔、他人の顔などに見えているものが「相」です。しかし、その「相」を超えて真実の「性」(本性、性質)に至ること、これを「相を否定して性に至る」(遣相証性)と言います。では見えている世界は何かというと、ここに「識」があります。人間が見ている世界は、人間がさまざま欲求によって見せられている世界だとする考え方です。「識」には階層があります。「阿頼耶識(あらやしき)」は自分と対象を生成する根底の識であり、「末那識(まなしき)」は自分というものを見せている識です。そして意識や身体に密着した五識と連なり、いわゆる「八識」を構成します。

このような知能の内面に対する記述は、西洋の人工知能ではなされないことです。このような角度、このような知的性質について記述することがないからです。東洋はこのように知能の「本性」を探求します。それゆえに「知性」という言葉を当てるのが良いでしょう。この八識のような知能の存在の根幹に至る垂直構造の図というのは、西洋の人工知能には見られません。機能的なモジュールの関連図を描くのが西洋の人工知能です。つまり、東洋の哲学は、知能に関する存在論という領域をしっかり持っています。

したがって私は、東洋的な思想基盤に基づく人工知能のあり方を、「人工知性」と呼ぶことにしたいと思います。自己の煩悩からの脱却を目指す仏教では、阿頼耶識、末那識を浄化することで、真眼を開くことが目的になるわけですが、人工知性を作ろうとするならば、むしろ人工知能に識を与える方法が必要です。

現在の人工知能には、まるで「執着」というものがありません。人間でいえば解脱している状態に近い。識を与え、執着を与え、この世の人間のように執着する知能をもってこそ、人間らしい知能と言えます。

八識は、そもそも深層心理における阿頼耶識において、偏った見方、偏った執着を施しておくことでそれを実現することを教えます。では阿頼耶識とは何かと言えば、世界をあるがままに受け入れる場所です。ここを濁らせていくことで偏見が生まれます。そして、その濁ったかたちで「ものが見える」ことになります。

一方で、西洋の人工知能は存在論ではありません。機能論です。いかに、知的機能を実現するか、というところに重点を置くからこそ、知的機能、すなわち「知能」なのです。いわば、それは時間の流れの中で機能をつないで行く水平的展開です。たとえば、ロボティクスやゲームのキャラクターAIでは「エージェント・アーキテクチャ」というフレームを採用します。これは、環境と知能を明確に分け、知能をそれぞれのモジュールの連携として組み立てる、というデザインです。

まず、「センサー」モジュールが世界から情報を獲得して蓄積します。そこから「認識」モジュールがその情報をもとに、「自分を中心とした世界のイメージ」を構築します。その「イメージ」をもとに「意思決定モジュール」が意思決定を行います。意思決定はイメージから論理的な結論を出したり、イメージ上でシミュレーションを行ったり(つまり想像)することで方針を決定します。最後に「行動生成モジュール」が意思決定の出した方針に従って身体の運動を形成します。そして身体や精神を動かすことで、身体運動や心的運動を実現します。高度な知能になればなるほど、この過程が階層的に積み重なっていきます。

このように、西洋の人工知能が機能をモジュール(要素)の組み合わせによって探求している「水平型」の探求だとすれば、東洋は存在の根に向かう「垂直型」です。西洋の機能的知能観は、時間軸に沿ったアルゴリズムやモジュールの連携による知的機能の発現を見ますが、東洋の存在論的知性観は、知能の内部に幾重にも連なる複雑な空間を見るのです。つまり構造自体の中に知的性質を見出します。西洋の人工知能はより高度な知能の実現を目指しますが、東洋は人工知性の底に根源を見ようとします。

この両者の対立は、そのまま相互補完的な関係にあります。

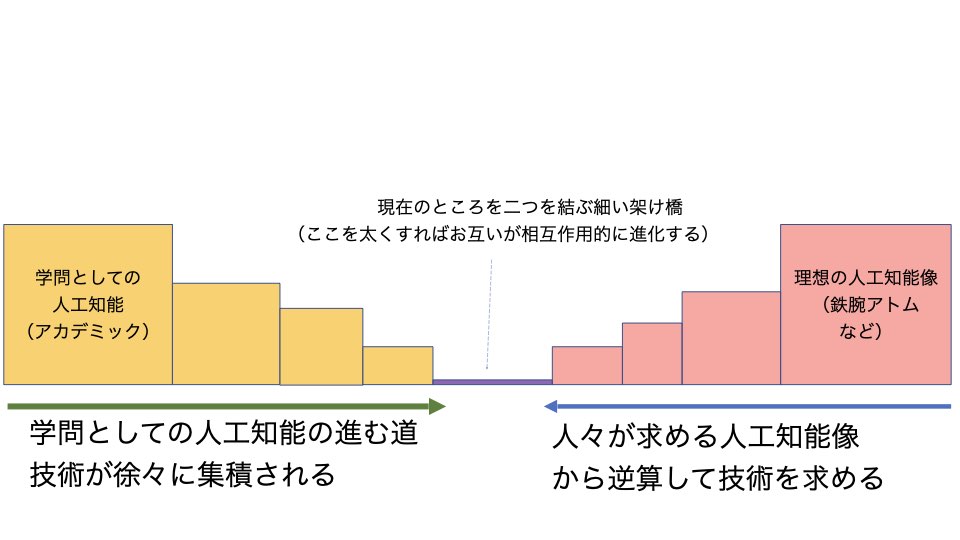

西洋が「何もない」とみなす場所に東洋は精緻な理論を組み上げており、また東洋が実践的な修行を通して人間の内面を探求していくのに対して、西洋は人間を対象化して探求することによって人工知能を生み出すに至りました。西洋は機械論的に知能を構築しようとするのに対して、東洋は混沌から知能を削り出そう、生み出そうとします。

この二つの方向性は、今のところ交わっていません。しかし、この二つの対立を内包したところに、私たちが真にイメージする、あの一つの「生命」のような人工知能が生まれてくるのではないか。そのように私は考えています。

そして彼らが私たちの隣人として立ち現れてきたとき、それは私たち自身の知能についての認識や倫理、そして都市や社会はどのように変わっていくのか、新著では現時点で可能なかぎりの考察を試みました。

ご興味を感じていただけた方には、ぜひ手に取っていただければ幸いです。(了)