昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となった「CEDEC2021」が8月24日から26日までの日程で開催されている。

2日目に行われた「新しいのに懐かしい - FINAL FANTASY PIXEL REMASTER- ~「思い出」を色鮮やかに蘇らせる楽曲アレンジ術~」と題されたセッションには、スクウェア・エニックス サウンドディレクターの宮永英典氏、プロジェクトマネージャーの小林征夢氏、オクタヴィア・レコード サウンドエンジニアの村松健氏の3名が登壇し、本作における楽曲リメイクのコンセプトや東京・大阪という2箇所でのレコーディング手法について解説した。

取材・文:神山大輝

『FINAL FANTASY PIXEL REMASTER』における楽曲アレンジのコンセプト

|

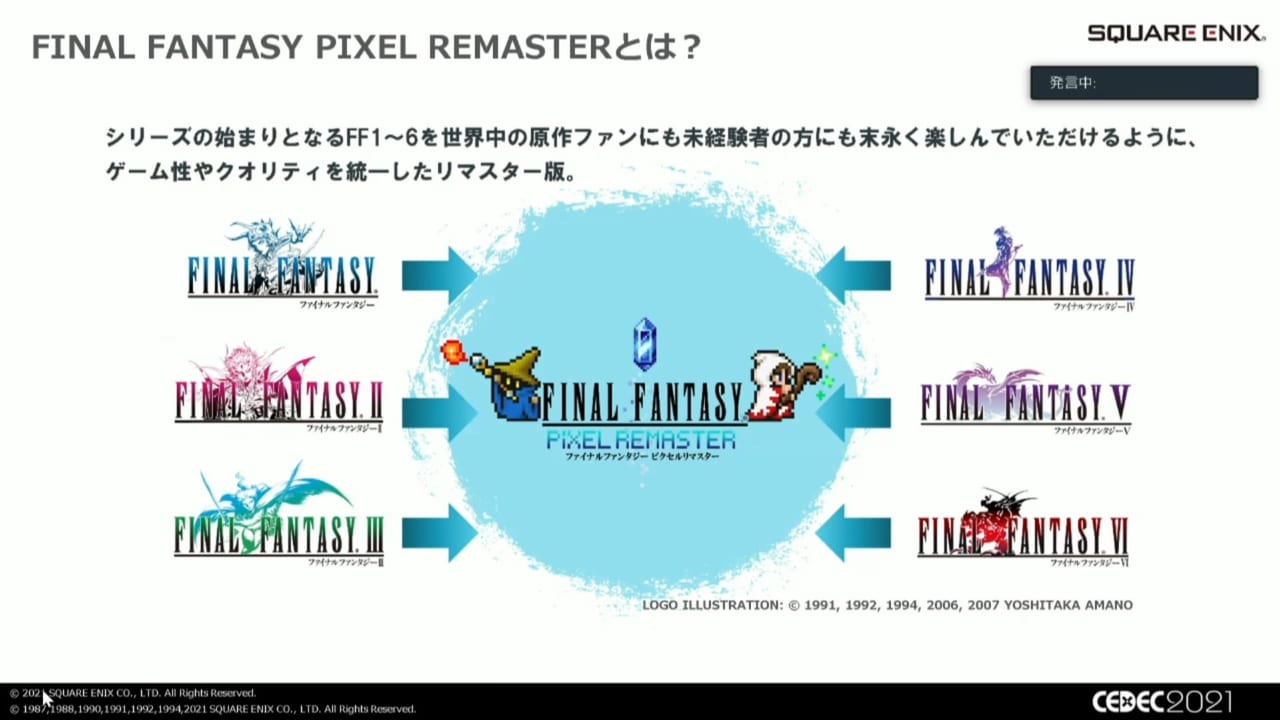

『FINAL FANTASY PIXEL REMASTER』は、シリーズの原点とも言える『FINAL FANTASY Ⅰ』からスーパーファミコン時代最後の作品『FINAL FANTASY Ⅵ』までをリマスターした作品集(現在はⅢまで発売/Ⅳは9月9日発売予定)。システムの統一やオートバトル・ダッシュの実装、ゲームバランスの見直しを含めた調整によって遊びやすさが向上しているだけでなく、メインキャラクターのドット絵も渋谷員子氏本人によるリマスターが行われている。

本作のサウンド制作に課せられたミッションは「全曲アレンジ」「植松伸夫氏本人による監修」「総曲数300曲オーバー」、そして「開発期間中に世の中が激変」し、その対策を行いながら制作を進めること。

|

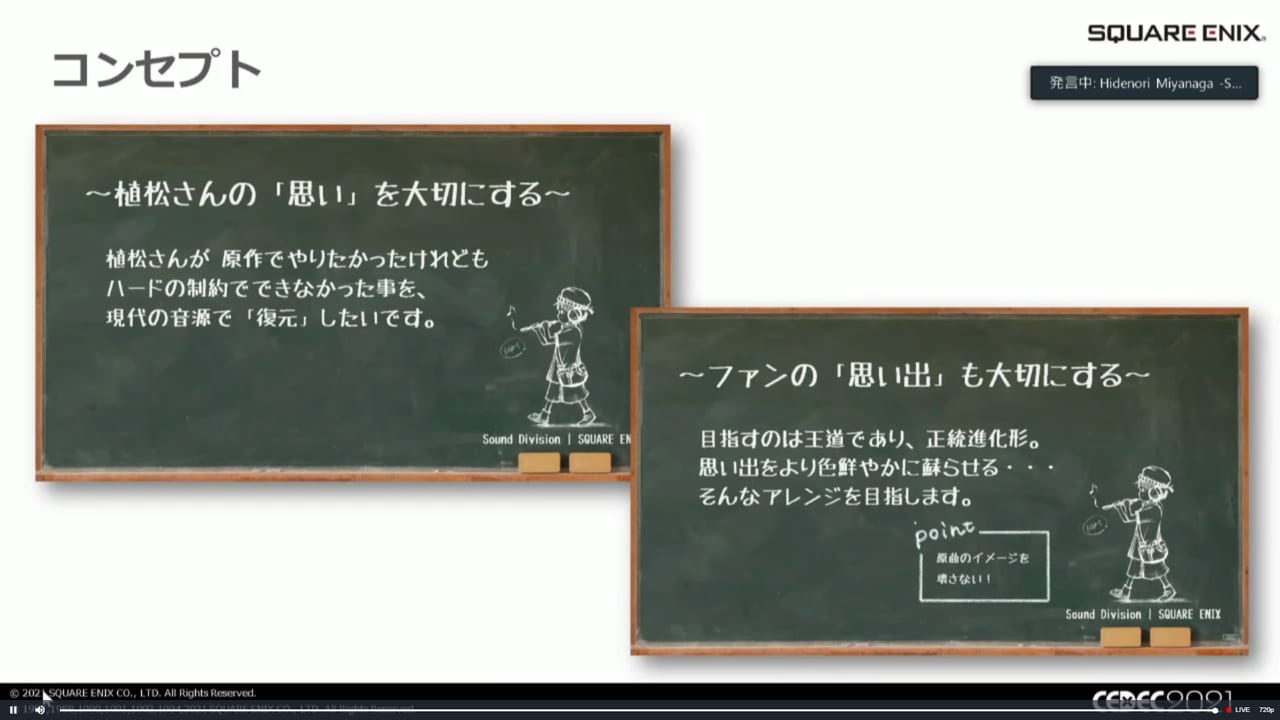

アレンジに際して、サウンドディレクターの宮永氏は2つのコンセプトを示したという。ひとつは植松伸夫氏の「思い」を大切すること。当時は同時発音数やメモリ制限などのハードウェア的な制約によって、植松氏が思い描いた楽曲をそのまま実装することは叶わなかったが、これを現代の音源で復元するイメージで制作を進めていく。もうひとつのコンセプトは「ファンの思い出」を大切にすることで、原作を愛するプレイヤーにも響くような正当進化形となるアレンジを行うことで、思い出を色鮮やかに蘇らせることが目指された。

|

正当進化したアレンジの実例として、『FINAL FANTASY II』から「反乱軍のテーマ」が紹介された。本楽曲は原作を忠実に再現した弦楽器主体のアレンジとなっており、当時メモリ不足によって制作できなかった2コーラス目にはハープのアルペジオやクワイア、フルートによる主旋律など「女性的なイメージ(反乱軍の指揮を執るヒルダ王女のことだろう)」を持つ音色が採用されている。

|

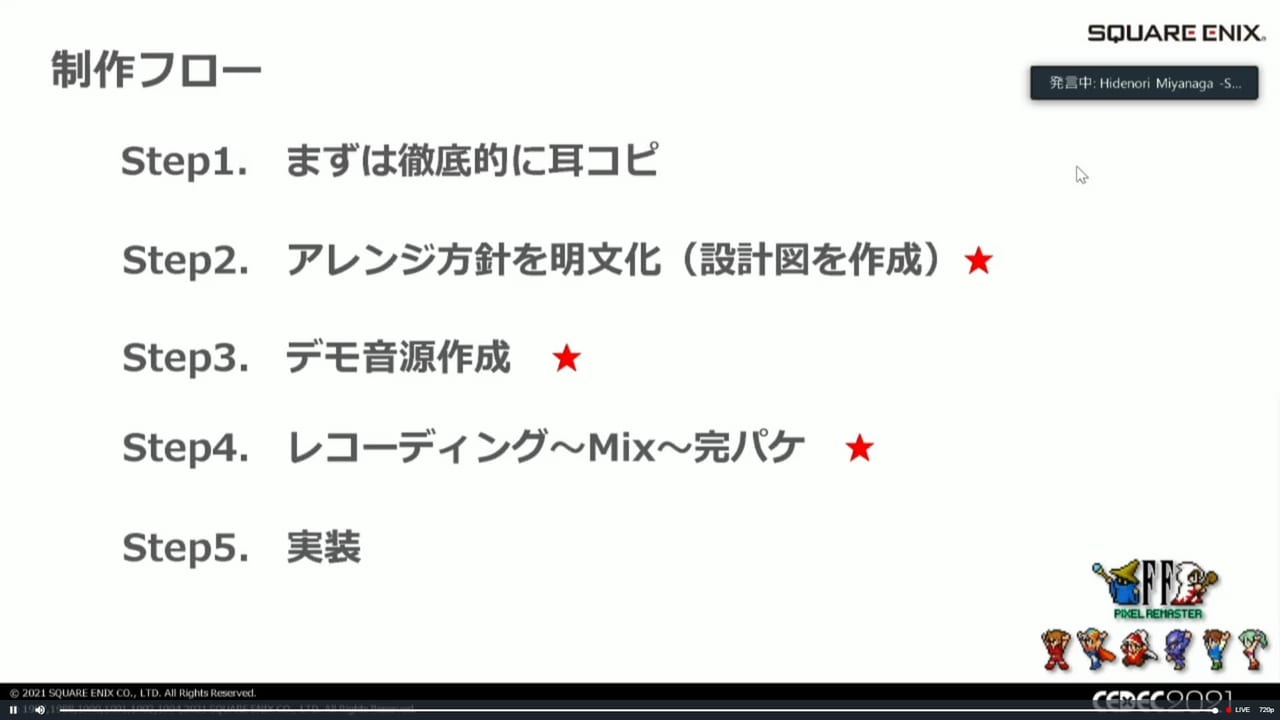

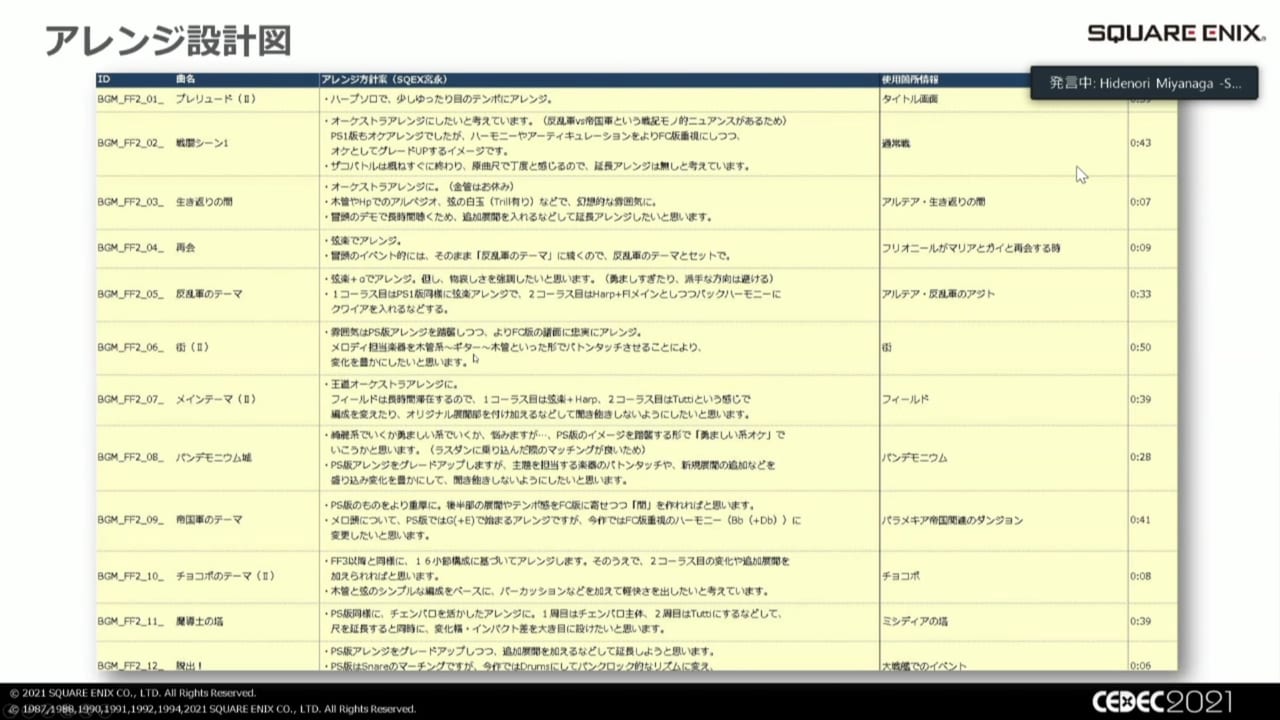

アレンジの制作フローは「演奏表現まで含めた徹底的な耳コピ」「アレンジ方針を定めた設計図の作成」「デモ音源の作成」「レコーディング~Mix~完パケ」「実装」の5ステップとなっており、スライド上で星マークがついている部分は植松氏による熱意ある監修が行われている。特徴的なのはステップ2の設計図で、「原作ではどういったシチュエーションで用いられたか?楽曲の長さや、前後の楽曲のつながりはどうか?」などの分析を踏まえたアレンジの指針が示されている。

|

RPGは長時間に渡り数多くの音楽を聴くため、聴き疲れや聴き飽きを避ける必要がある。全編に渡って肉厚なフルオーケストラアレンジを施すのではなく、民族音楽やプログレッシブ・ロック、テクノなどのさまざまなジャンルを取り入れながら緩急やメリハリを付けて設計を進めることで、こうした問題を回避している。

例えば、『FINAL FANTASY I』であれば「コーネリア城」は宮廷音楽風の弦楽四重奏とし、「街」はノスタルジックな雰囲気を出すためにリコーダーをメインとしたアレンジになっている。では、その後に聴くこととなる「フィールド」はというと、8型のストリングスと2管編成の勇壮なオーケストラ楽曲となっている。前後の展開で使用される楽曲とコントラストを作ることで、「フィールドに出た瞬間、壮大な空間に来たことが分かる」といった印象付けを行うことができている。

14名の参加アレンジャーの個性を活かしながら統一感を出す

|

本作に参加したアレンジャーは原作愛に溢れる14名。それぞれ使用するDAWや音源プラグインが異なっており、Mixバランスの個性やクセもあるため、楽曲に統一感を出すために4つのルールを決めて運用を行った。

|

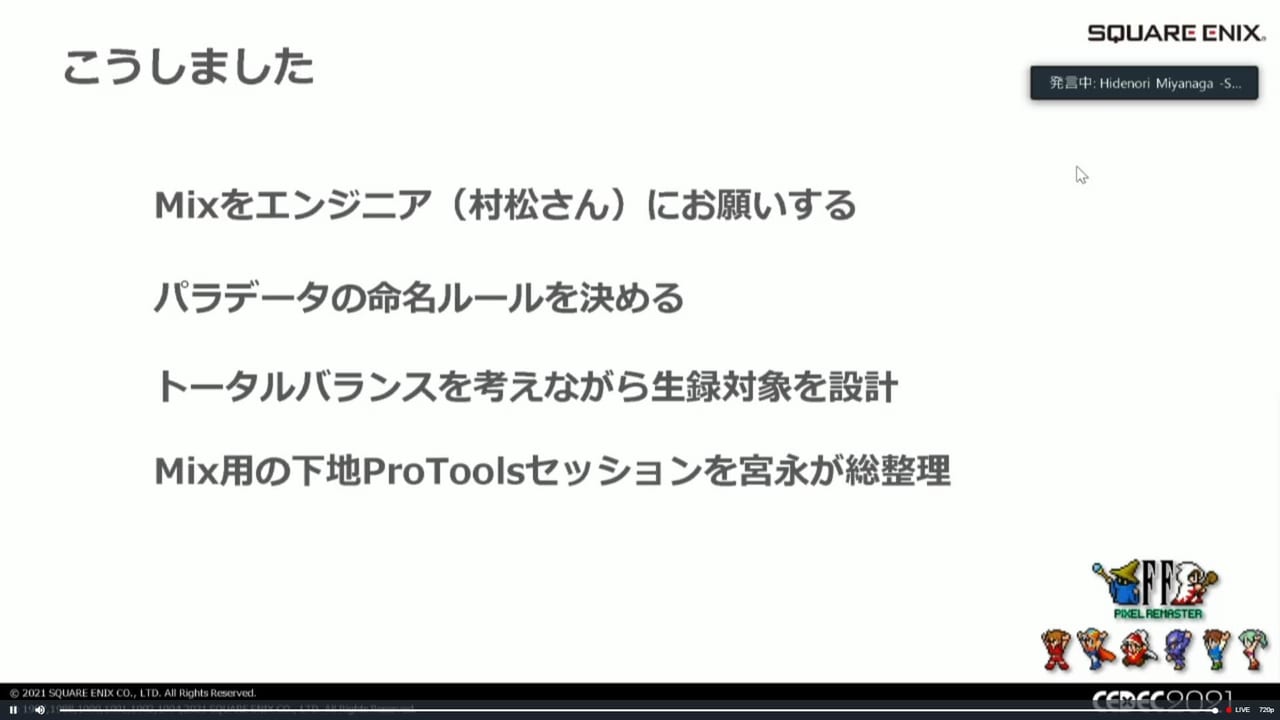

「アレンジャーはアレンジに専念し、Mixはエンジニアの松村氏が一括して行う」という取り決めが最初に決まり、これを実現するために宮永氏がアレンジャー提供のパラデータをPro Toolsセッション上で整理するという流れで作業が進められている。

|

|

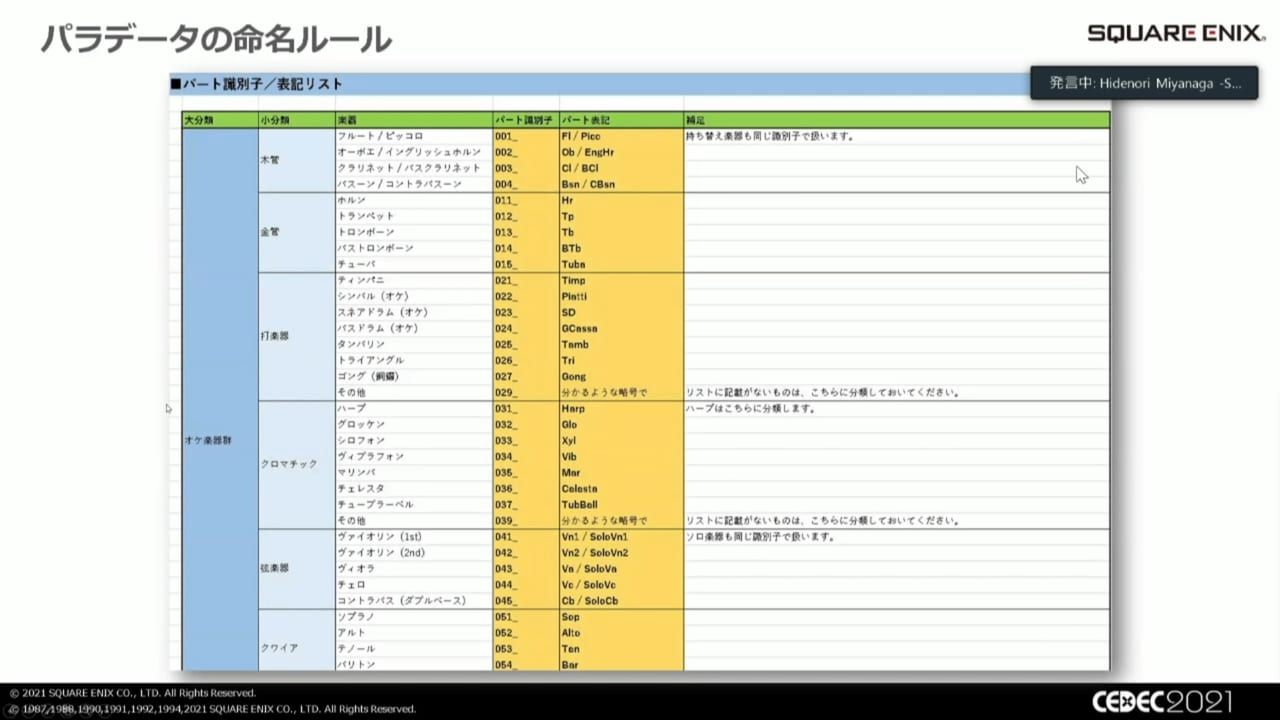

パラデータの命名ルールはオーケストラの楽器群がスコア(譜面)の並び順になるよう識別子の数字を適用したもので、全員がこのルールで書き出しを行うことで宮永氏側の作業の効率化が図られた。

|

また、スケジュールやコストの関係からすべてのトラックを生演奏に差し替えることは難しいため、楽曲の優先度を決めたのちに「収録を行うか、打ち込みで完パケまで制作するか」の判断が行われた。

|

なお、Cubase/Nuendoユーザーはオーディオミックスダウンの際にiXMLチャンクを挿入するとPro Tools側でインポートする際に問題があるため、絶対に入れないようにしておこう。

また、データの入稿に際しては「なるべく事故がないよう早めに送っていただく」、「生に差し替わる打ち込みのトラックはステムにまとめ、軽くしておく」、「ディレイやフランジャーなどクリエイティブなプラグインはアレンジャー側が設定し、ラフMixを行うことで意思表示をする」という3点が重要だと説明された。

地域の特色を生かしたレコーディング

|

今回の収録は「東京でのスタジオ収録」「大阪での練習場(ホール)収録」の2つの地域で行われた。収録の具体的なプランを考えていた2020年4月頃に1回目の緊急事態宣言が発令されたという背景もあり、東京一極集中では万が一があった場合に制作がストップしてしまう懸念があった。そこで白羽の矢が立ったのが、大阪府に拠点を置く「日本センチュリー交響楽団」だ。

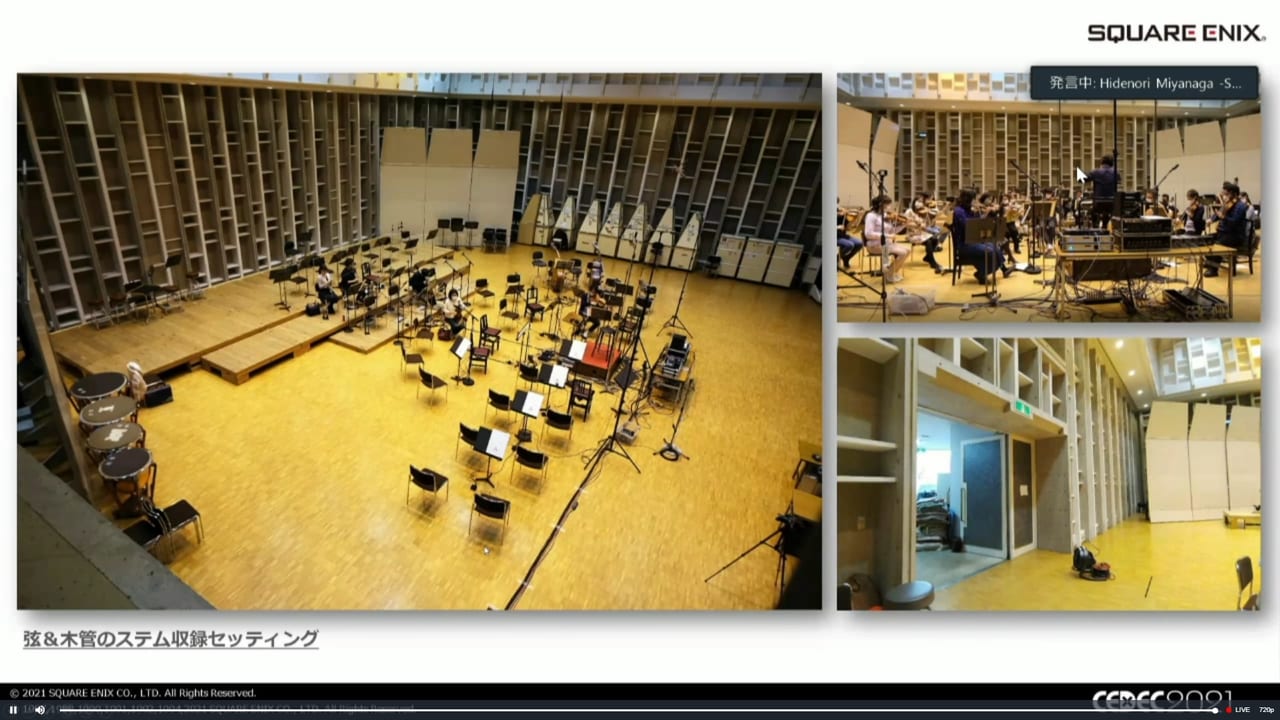

選定の理由は、新しい試みに対しても前向きな楽団であり、ゲーム音楽に対する愛のある演奏者も多かったことも挙げられるが、録音環境として550㎡、天井高9mという広大な練習場を所有している点も重要だったとのこと。この練習場での響きが本作の雰囲気にマッチすることから、全面的に依頼するかたちになったという。

|

練習場(センチュリーオーケストラハウス)は、エンジニアの松村氏によれば14型の3管編成でも充分に対応でき、広さに余裕があることから搬入搬出がやりやすく、また換気に優れているためにコロナ対策としても万全の施設となっていたとのこと。

|

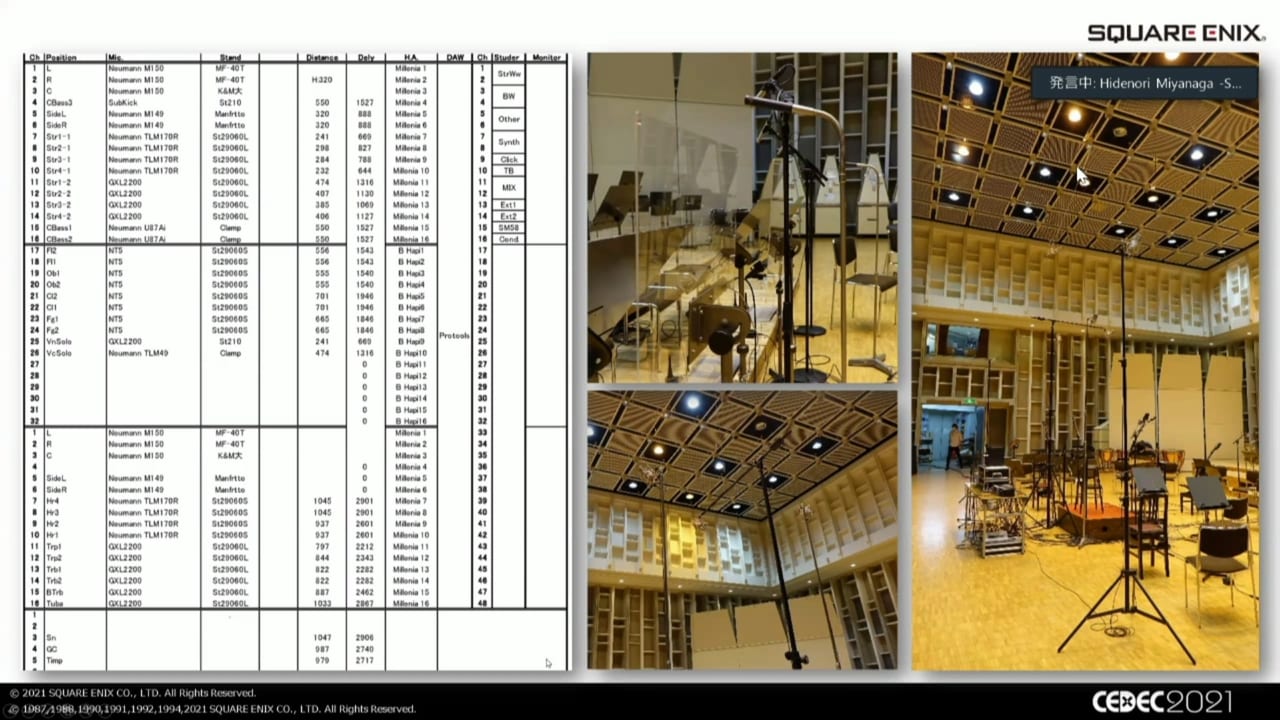

今回の収録はオーセンティックなクラシックを収録するため、デッカツリー方式を採用。中央に位置するL-C-Lの3本に加え、サイドに2本、さらにMix時に細かく調整を行うために楽器ごとのスポットマイクもセッティングされている。

|

講演内のデモでは、大阪で収録されたオーケストラ楽曲のマイクポジションごとの試聴が行われたほか、東京スタジオで収録した弦セクションとの比較も行われた。広さ・天井高ともに申し分ない大阪は空間の響きを感じるサウンドに仕上がっており、東京でスタジオ収録された弦楽器隊はソリッドなサウンドとなっていた。

その後はプロジェクトマネージャーの小林氏により、「オーケストラ楽団とスタジオミュージシャンの違い」をスケジュールと事前準備雇用体制に紐付けた解説が行われた。

|

フリーランスが大半を占めるスタジオミュージシャンは比較的遅い時間までレコーディング対応が可能であることに対し、オーケストラには組合があるため、原則として3ヶ月前までに収録予定を立てる必要がある。また、タイムテーブルも実際の公演に近い時間で行うのが通例となっている。

また、事前準備にも違いがある。もっとも大きな違いは譜面の扱いで、オーケストラ収録の場合は遅くとも収録日の1ヶ月前に送付する必要がある。これを踏まえて楽団側が席順や奏法の指定を行い、当日までに理想的な演奏を仕上げる流れとなっている。

完全リモートで進められたMix作業

|

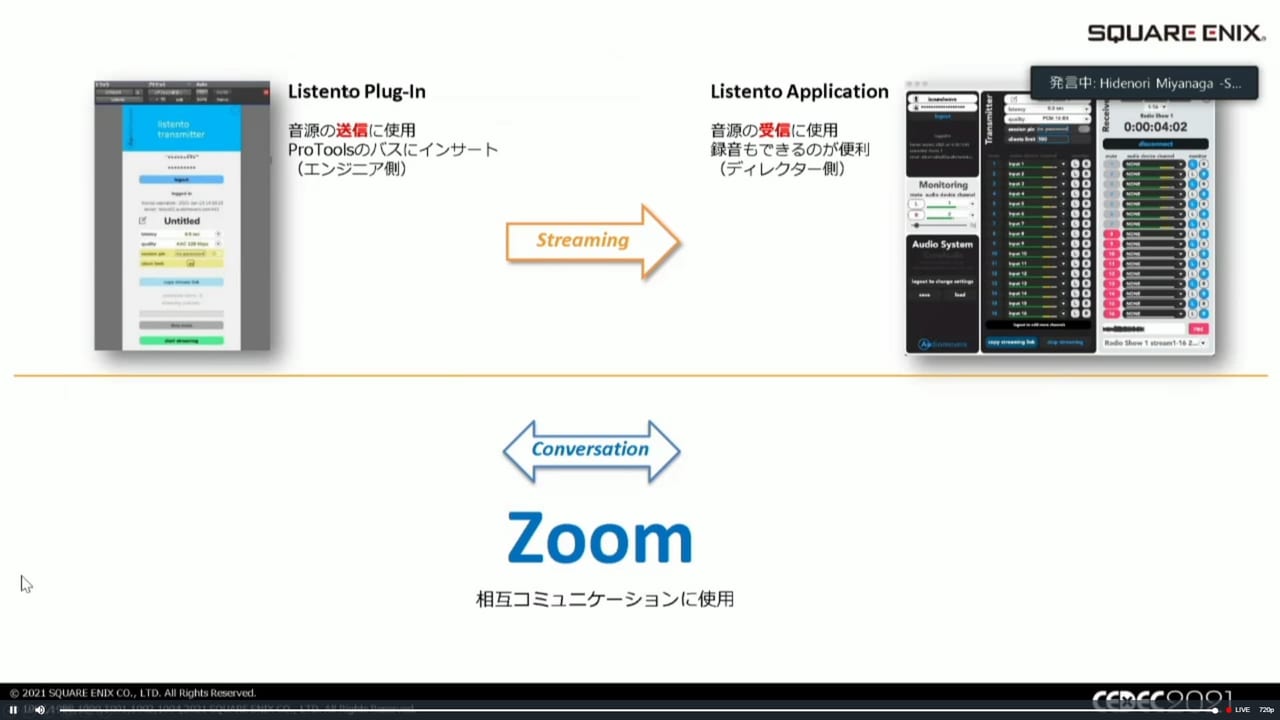

|

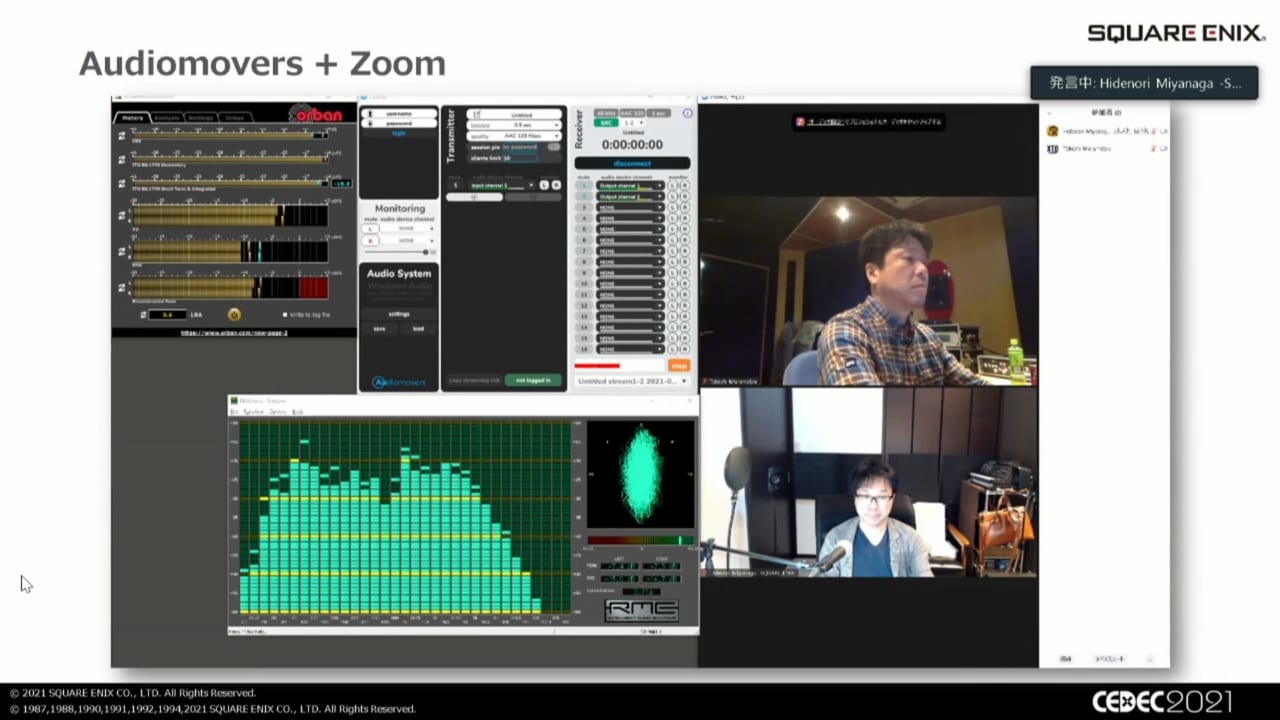

収録後のMix作業は、宮永氏の自宅と松村氏のスタジオをZoomで接続し、フルリモートで進められた。Pro Toolsからの出力音は、DAWからリアルタイムで直接ストリーミング再生を可能にする「Audiomovers/ListenTo」というプラグインを介してモニタリングすることで、宮永氏側は自宅の使い慣れた環境で音源のチェックを行うことができていた。ほかにも、お互いの空き時間を利用してMix作業を進めることができるというスケジュール上の利点や、移動時間・出張費用が掛からないといったメリットも多い。ただし、自宅が音出しできる環境でなかったり、通信環境に不安がある場合はメリットを享受できないため、あくまで万人に対して有効な手立てではないことも付け加えられた。

|

講演の終わりに、あらためてリメイク案件は原作者と原作ファン、奏法へのリスペクトが最重要であることが語られた。制作者の独りよがりにならず、いかなる時もゲームとの相乗効果を考えながら制作を進めることが大切であり、そのためには事前にルールと役割を確実に周知することが必要となる。

宮永氏は「リモートでのレコーディングは、創意工夫で充分に可能だと感じました。これから工夫を重ねていけば、より良い手法が生み出せると思います」と語り、CEDEC2021のテーマである「SHIFT YOUR PARADIGM」になぞらえて、アレンジ制作やレコーディング手法にもパラダイム・シフトが必要だと締めくくった。