8月24日から8月26日までの3日間、オンラインにて開催されたCEDEC2021。その初日、8月24日に開催されたのが、スクウェア・エニックスが現在取り組む、過去のゲーム開発資料の発掘と総管理を目指す社内プロジェクト『SAVE Project』についてのセッションだ。

|

本セッションでは『SAVE』に関わるスクウェア・エニックスのリードAIリサーチャーである三宅陽一郎氏、第四開発事業本部ディビジョン1シニアマネージャー兼プロデューサーの藤本広貴氏が登壇。

|

『SAVE Project』の成り立ち、その過程で発掘された資料を交えながら、旧エニックス発売のスーパーファミコン用ゲームソフト『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』の開発秘話が語られた。本記事ではその模様をレポートする。

取材・文/シェループ

『SAVE Project』発足のきっかけは、旧エニックスの研究資料探し

|

最初に三宅氏より、そもそも『SAVE Project』とは何かについて語られた。『SAVE Project』はスクウェア・エニックスが過去に発売したゲームの資産をサルページするプロジェクトの名称である。

|

参加メンバーは開発経験者を含む3人。そのうち開発経験者は資料の分類と由来の判断を、事務業務経験者は責任者や実作業者とのやり取り、問い合わせを中心に担当するなど、それぞれが持つ長所を活かしつつ、連携している。

|

また全員、SAVE以外にも本業があって忙しいため、専任と言えるメンバーはいないとのこと。基本、兼業で取り組んでいるプロジェクトであるという。

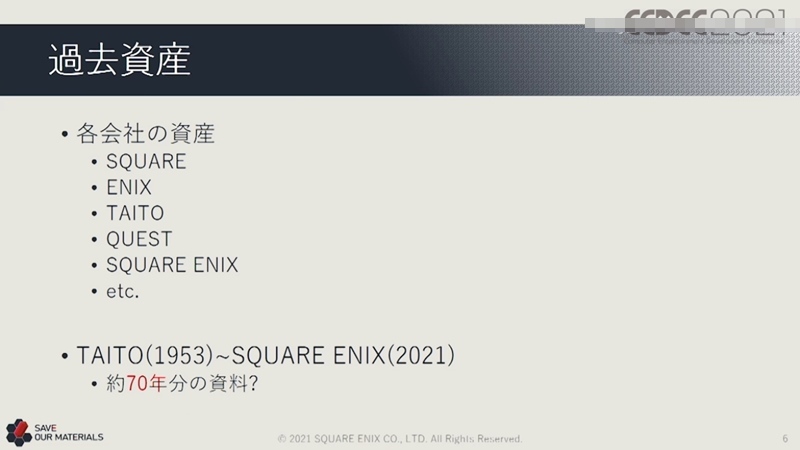

そんな『SAVE Project』で取り扱う資産はスクウェア・エニックスグループ全体に及ぶ。すでに知らない世代も少なくないと思われるが、スクウェア・エニックスは『ファイナルファンタジー』(FF)シリーズで知られる株式会社スクウェアと、『ドラゴンクエスト』(ドラクエ)シリーズで知られる株式会社エニックスの合併によって、18年前の2003年に誕生した会社である。

なぜ2社が合併に至ったかは説明すると長くなるので割愛するが、当時はライバル関係にあった2社の合併は大きなニュースとして報じられた。2社の関係を古くから知る筆者もニュースを聞いた時は「FFとドラクエが結ばれた!?」と、大変な衝撃を覚えた記憶がある。

|

のちにスクウェア・エニックスには、グループ会社として『スペースインベーダー』シリーズで知られる株式会社タイトーが参加。また、『伝説のオウガバトル』や『タクティクスオウガ』で知られる株式会社クエストのゲーム開発事業もさまざまな事情から移り、現在はスクウェア・エニックスが前2作の版権を管理している。

そこに旧スクウェア、旧エニックスのタイトルも含まれるため、社内には膨大な資料が保管されている。その総数は何と1万箱以上。とくにタイトーの資料は約70年分のものが保管されているとのことだ。

|

しかしながら、それぞれの管理方法はバラバラ。スクウェアも、エニックスも、タイトーも、それぞれが独立した会社として活動してきた過去もあって、複数の倉庫に分散していたり、書類の書き方もバラバラであったりなど、まさに混沌とした”カオス”な状態にあったという。

|

こうした膨大な資料のフォーマットを統一し、どこに何があるのかを明確にし、必要になった時に速やかに手配できるよう整理するため、『SAVE Project』が立ち上がる形となった。

|

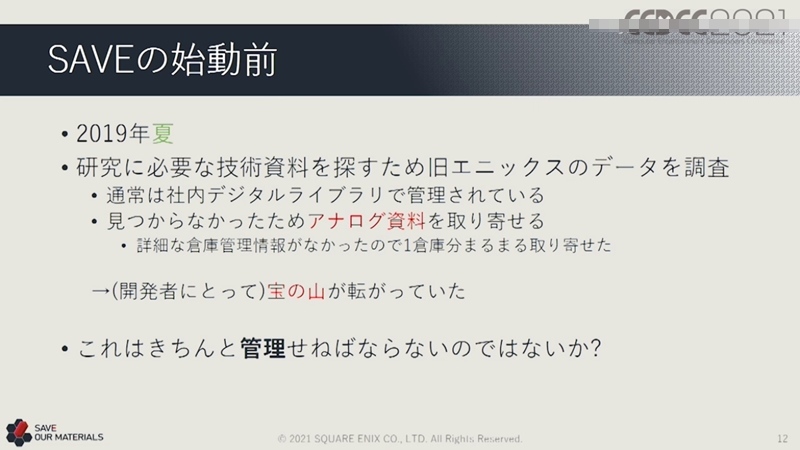

きっかけとなったのは2019年夏。三宅氏が研究に必要な資料を探すため、旧エニックスのデータを調べたところ、全てデジタル化されていないことが判明。倉庫から関連する資料を丸ごと取り寄せることになったという。それを開けてみたところ、開発資料などの開発者にとってのお宝が眠っていることを発見。これは体系的に管理する必要があると三宅氏は強く感じたという。

|

そして2019年秋、資産管理の先行事例としてバンダイナムコの岸本好弘氏、兵藤岳史氏に相談。バンダイナムコでは「ナムコ開発資料アーカイブプロジェクト」という初期ナムコのゲームの開発資料を整理するプロジェクトが進められており、CEDEC2018にはその講演も行われ、兵頭氏が登壇している。これを機に『SAVE Project』が本格始動した。

そのまま事前調査として、もっとも規模が小さく、管理単位の分かりやすい旧エニックスの倉庫から着手する形になった。ちなみに規模が小さいとは言うものの、数にして約50箱強とのことである。

|

いざ蓋を開けてみると、中からは仕様書を始めとする開発資料のほか、未開封のゲームパッケージ、宣伝素材、グッズといったものが次々と出てきた。

|

|

|

しかし、保存状態はバラバラ。中には箱に収納されていながらホコリを被ったものまであったという。これについては、旧エニックス地下倉庫でホコリが積もる状態で保存していたものを段ボールに詰め、今の倉庫に移動したのではと三宅氏は推測している。

また、この一連の状態から、現状をきちんと把握している担当が居ないことの深刻さを感じたという。

|

|

2019年冬には大まかな状況把握が完了し、今後の対応策を検討。管理フォーマットの定義、作業用マニュアル作成、必要機材の洗い出しなどが決められていき、2020年春の社長への直接プレゼンで、プロジェクトが正式発足する形になった。

しかし発足間もなく、思いもしない問題に直面することに。現在も猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大である。

|

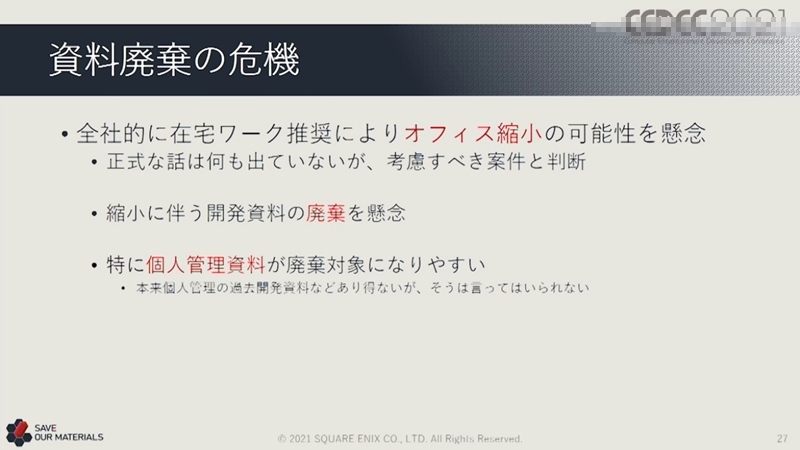

この影響により、スクウェア・エニックスでは全社で在宅ワーク推奨の動きが起き、『SAVE Project』のような出社が避けられない業務が困難になってしまった。

くわえて在宅ワーク推奨の動きとともに、オフィスの規模を縮小する可能性も生じる。もし、縮小が現実になれば、開発資料の破棄が実施されかねない。

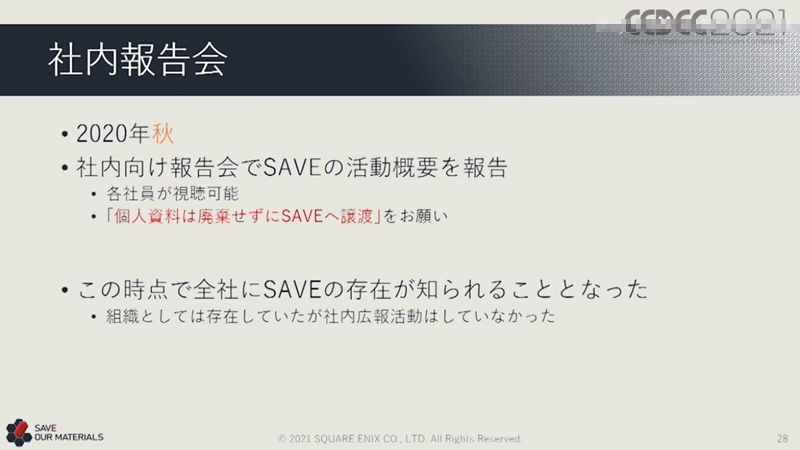

とくに個人それぞれが管理している資料は廃棄対象になりやすいとのことで、なんとかこのピンチを喰い止めなければと三宅氏は奮起。2020年秋、社内向けの報告会で『SAVE Project』の活動概要報告が行われ、資料は破棄せずにこちら(SAVE)に渡してくださいとのお願いを全社員に向けて行った。

|

この報告で全社間で『SAVE Project』の存在が知られることに。それまでは組織としては存在していたものの、社内の広報活動はしていなかったため、ほとんど知られていなかったようだ。

これが功を奏し、以降は他部署から問い合わせが入り始めたり、退職した方の個人荷物などの扱いに困っていた案件の相談が寄せられるようになった。

|

さらに2020年冬からは在宅ワークが恒常化し、オフィスの整理が実施されると同時に総務部と連携を取り、個人荷物の持ち帰りや資料の譲渡を推奨するように。以降、回収依頼は加速し、膨大な資料が集まったという。

現在も本プロジェクトは少人数で進められており、2021年夏には旧エニックス資料のデータ化、インデックス化が完了したとのこと。しかしながら、まだ旧スクウェア、タイトーといった膨大な量の資料が残っている。数も旧エニックスの比ではない。

|

この状況を一言で表すならば、まさに「俺たちの戦いはこれからだ!」。「三宅氏を始めとするメンバーの活動がスクウェア・エニックスを救うと信じて!」……との一言も付け加えられそうな流れで、前半のプロジェクト紹介は締め括られた。

発掘された資料を元に語られた『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』開発秘話

続いて『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』(以下、ワンダープロジェクトJ)の開発秘話が当時の資料と交えながら語られた。

|

前述の通り、『SAVE Project』の始動前には旧エニックスの資料が発掘されたが、多くはまとまりのないものばかりだった。しかし、中には資料がきちんと整理された状態のタイトルもあったという。

|

そのひとつが『ワンダープロジェクトJ』だったというわけだ。

『ワンダープロジェクトJ』は、1994年12月に旧エニックスから発売されたスーパーファミコン用ゲームソフトだ。

|

このプロデューサーを務めたのが現在、スクウェア・エニックスに在籍する藤本氏。当時の資料を交えつつ、今とは違うゲーム制作の環境を伝えることで今後の創作の参考になるかもしれない、”古きを知り新しきを知る”という温故知新を目的とするトークが展開された。

まず最初に『ワンダープロジェクトJ』というゲームについて。前述の通り、1994年12月にスーパーファミコンで発売されたゲームで、ジャンルはコミュニケーションアドベンチャーである。

|

開発は株式会社アルマニック(※後に株式会社ギブロへと改名、1997年に倒産)が担当した。また、アニメーション作画監督に『風の谷のナウシカ』、『天空の城ラピュタ』などで動画、演出助手を務めた故・飯田馬之介氏、キャラクターデザインは現在、株式会社ボンズの取締役を務める川元利弘氏。主人公ピーノの声優には『タッチ』の浅倉南役などで知られる日高のり子氏が起用されている。

|

1996年には続編、『ワンダープロジェクトJ2 コルロの森のジョゼット』がNINTENDO64用ゲームソフトとして発売されているが、本セッションでは初代『ワンダープロジェクトJ』を中心にしたエピソードが語られた。

『ワンダープロジェクトJ』は、自由勝手に動く主人公で「ギジン」と呼ばれる機械の少年「ピーノ」の成長を見届けるアドベンチャーゲーム。プレイヤーは「ティンカー」と呼ばれる妖精型のロボットに扮し、ピーノの行動を褒めたり、叱ったり、時には鉄拳制裁を加えたりしながら彼の秘めたる能力を伸ばし、さまざまなイベントを攻略しながら章仕立てで構成されたストーリーを進めていく。

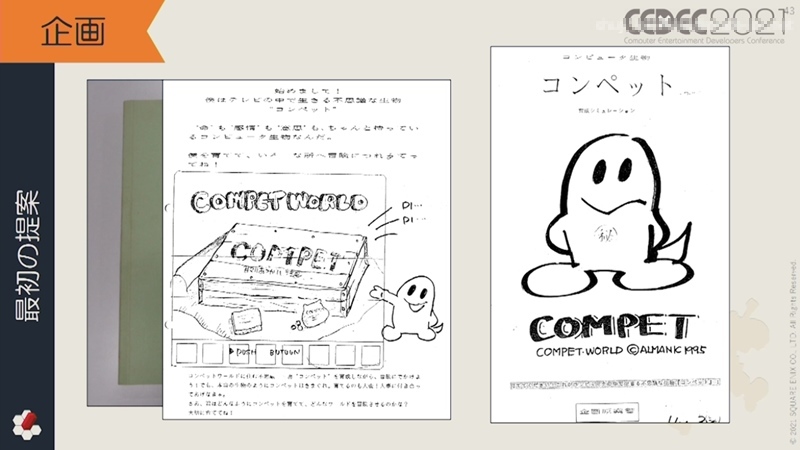

育成の方針によって複雑な変化を見せるピーノの仕組み、ゲーム内のキャラクターとプレイヤーが直接コミュニケーションを取るというゲームシステムの斬新さから好評を博した名作である。そんな『ワンダープロジェクトJ』は当初『コンペット』と呼ばれるペット育成ゲームとして企画された。当時、Macintoshで画面内の犬に芸を教えるゲームがあり、そこから着想を得る形で『コンペット』の発想へと至ったという。

|

このようなゲームを作るきっかけとなったのは藤本氏によれば、新しいものが作りたいという思いから。最大の動機となったのは、旧エニックスの社長(現スクウェア・エニックス・ホールディングス名誉会長)福嶋康博氏から「世の中のゲームは同じようなものばかりだ。新しいものを作らなきゃだめだよ。」という話を聞かされていたことにあるという。

藤本氏によれば、福嶋氏は「たとえば1年に100本ゲームが発売されたとして、うち97本は今まで見たことあるようなもの。残る3本はまったく新しいものになる。この中からヒットするものは5本だけど、4本は97本の中から出てきて、1本は3本の中から出てくる。だから4分の97じゃなく、3分の1を狙うんだ。その方が確率が高い。」という理論も語っていた。

それに大きな感銘を受け、斬新なタイトル作りに挑戦したという。

|

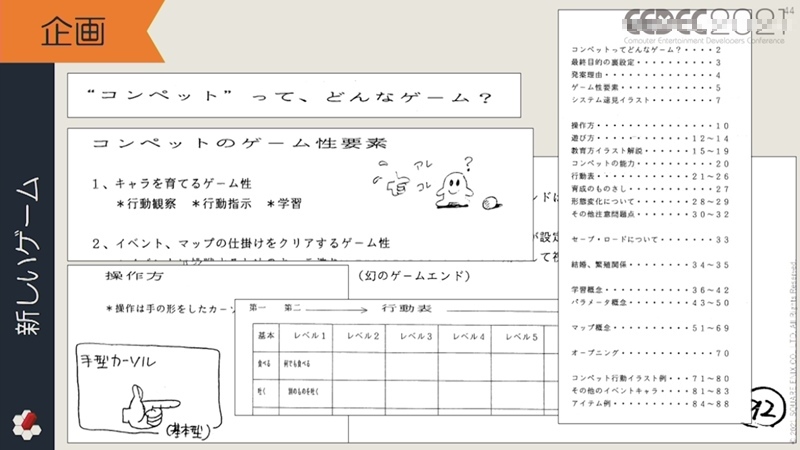

しかし、斬新なゲームとなれば、きちんと説明することは避けられない。それもあって本作の監督兼ゲームデザイナーの米田喬氏がまとめた企画書は100ページ近い分厚いものになった。しかも、この時点でゲームシステム、操作性、パラメータの設定、ストーリーのプロット、果ては裏エンディングも考えられていたというのであるから驚きだ。

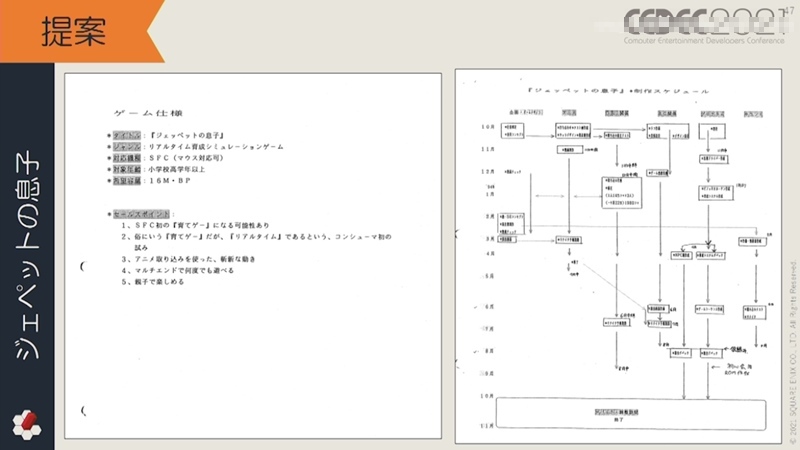

詳細にまとめた甲斐もあり、企画の斬新さは評価されたが、当時の上司からゲームのどこが面白いかが分からないこと、作れるのかどうかも見えないのを理由に却下されてしまった。それを機に企画が見直され、面白さの根幹は「キャラクターとコミュニケーションを取る」であることに気付き、そこに焦点を当てたゲームにすることを決定。名作童話『ピノッキオの冒険』を題材にした、『ジェペットの息子』へと大きく改められた。

|

当初はペットではなく、人間とコミュニケーションを取る形式だったという。しかし、それではプレイヤー側がコミュニケーション上の違和感を抱くのではと考え、人間ではなくピノッキオという木の人形に改められた。また、アニメーションを取り込んでキャラクターの動きを表現することもこの時点で決定され、マルチエンディングも想定された。

|

最終的な製品版ではマルチエンディングは採用されなかったと藤本氏は語ったが、実際は3パターンのエンディングが収録されているほか、周回要素も実装されている。恐らくは、もっと多くの分岐とエンディングを想定していたのだろう。製品版に残された件の要素はその名残なのかもしれない。

そのように大きく直された企画だが、新しいゲームだけあって企画書はその面白さを事細かに説明し、紹介した内容へと作り込まれていった。その結果、ページ総数は133ページという『コンペット』以上のボリュームになった。

|

また藤本氏は当時、「○○みたいなゲーム」とは絶対に言わないことを信条としていた。そのように言えば「じゃあ○○でいいじゃん、新しいゲームじゃないじゃん」と見なされてしまうからである。

しかも、そうなれば元のゲームは確実に越えられない。新しいゲームだからこそ、そうした説明ができないものにしないと意味がなくなってしまう、常に新しいものを作っているのだと心に誓い、藤本氏はプレゼンに臨んでいたという。

|

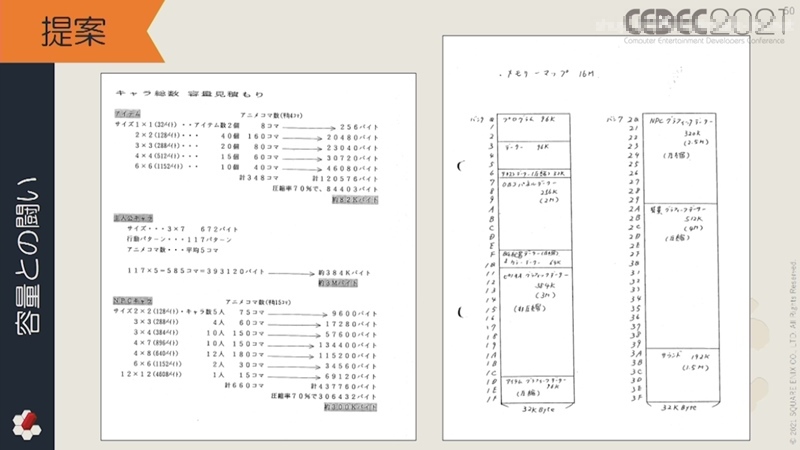

また、前述の画像の通り、媒体はROMカセットで、現在とは違って容量に制限が課せられているため、つねにその範囲内に収めるための戦いが繰り広げられたことも藤本氏は紹介した。ちなみに製品版は24メガになったが、企画書の段階では16メガが想定されていた。

さらにこのメガというのは「メガバイト」ではなく「メガビット」。16メガビットはメガバイト換算で「2メガバイト」、ビットマップ(bmp)形式で保存したPCのスクリーンショットと大よそ同じ容量のため、どこをキモとして残し、削るかに腐心したという。

とくに音楽はそれなりに容量を消費するため、削られる際の標的にされていたとか。この容量のことも企画書では想定されており、その意図はこのゲームが作れるのかとの質問に対する回答だったようだ。

|

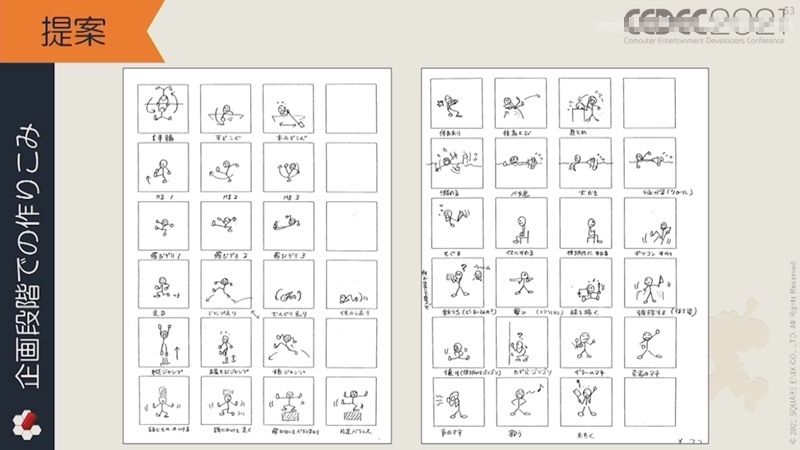

ほかにも企画書には150以上に及ぶキャラクターの動きのパターン、マップの構成なども織り込まれるなりして、プレゼンで指摘された際の対策は万全に成され、企画書はほぼ資料同然の内容になった。

だが、ここまで盛り込んだものでも制作の承認は降りなかった。藤本氏は、ゲームの面白さやプレイヤーがこのゲームを遊んでどんな気持ちになるのかが伝えきれてなかったのかもしれないと振り返っている。

|

ならば、ということで取られた最終手段がゲームをプレイする流れを絵コンテに描いてまとめてしまうこと。ゲームを始めてから、どんなイベントが展開されていくのかを表したコンテを当時の上司の部屋にズラッと並べて、ひとつずつゲームの面白さを説明していった。

その結果、藤本氏の熱意が上司へと通じ、ようやく承認を獲得し、本制作へと進められたとのことだ。

|

|

藤本氏は当時は新しさを分かってもらうことに苦労したという。『ワンダープロジェクトJ』も最終的には熱意が評価されて形になったが、こうした結果、旧エニックスからはとんでもない発想のゲームがいくつも出たとのこと。藤本氏いわく、調べてみると面白いかもしれないとのことで、興味を持った方は旧エニックスの歴史を調べてみよう。

|

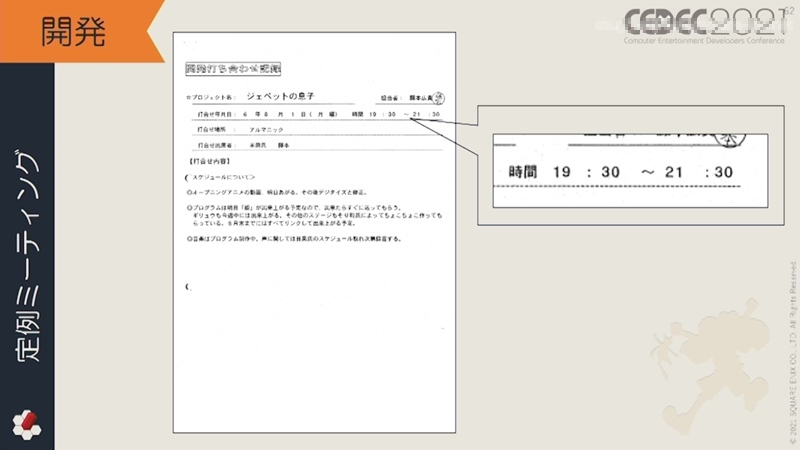

承認を得た本制作も、当時はスケジュールを手書きで作成したり、夜7時半から9時にミーティングが実施されるなど、今の視点から見ると効率が悪かったり、就業の面で問題のあることも行われていた。ちなみにミーティングを夜にしていたのは、昼間は開発に専念して欲しいとの思いからとのことである。

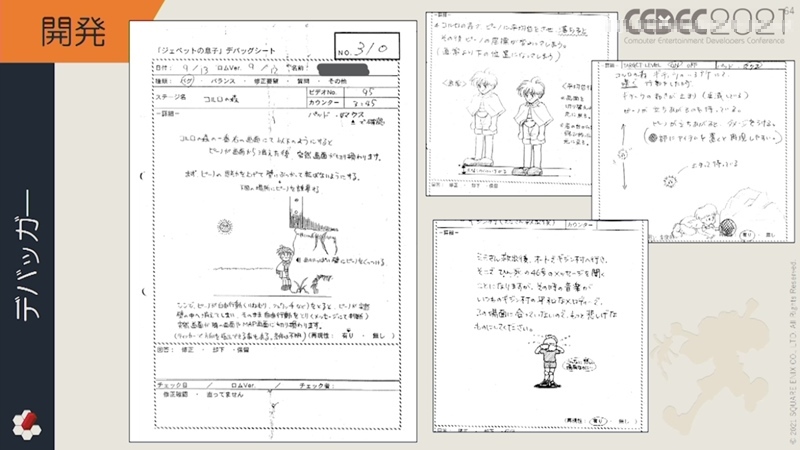

開発終盤のデバッグでも、VHSに録画された映像を元に報告していたという当時を思い起こさせるエピソードが披露された。このデバッグ当時の記録(デバッグシート)も資料として残されており、イラストが描かれたものなど、担当者の個性を感じさせる報告もあったということだ。

|

藤本氏はこうした個性に富んだ報告のおかげで、現場の一体感が生まれていたとのこと。手書きで作成されていたスケジュールも、ゲームが出来上がるまでにどんな工程が必要なのかを直に学べたという。確かに今の視点で見ると問題もあるが、そういうやり方特有の良さもあったのではないのかと、藤本氏は振り返っている。

|

今では効率化が進み、必要なくなった時間や使わなくなった脳みその一部分があるかもしれない。それをプレイヤーがよりゲームを楽しんでもらうため、新しいものを生み出すために使うのがいいのではないだろうか。決して「昔は良かった」と言いたい訳ではないが、そのようなことを考えるきっかけにしてもらえれば、との思いを藤本氏は語られ、開発秘話は締め括られた。

過去を可視化して次の世代に伝え、未来の開発に繋げるために

最後に話題は『SAVE Project』へと戻って、一連の過去の資料の資産化が目指すゴールについて三宅氏から語られた。そのゴールというのは「開発支援」、「広報支援」、「人事支援」の3つ。

|

『ワンダープロジェクトJ』の開発秘話が示した通り、資料がきちんと管理されていれば、今回のように企画の成り立ちといった部分まで詳細に振り返られるのが大きなメリットとなっている。しかも、これは決して対象の作品が好きなファンに限ったことではない。開発者としても、どのように該当のゲームの企画が考えられ、本制作へと至ったのか、歴史がひも解かれることで、現在の開発に役立つ知識、経験が得られるのである。

三宅氏は、資料というものは時間が経てば経つほど価値が上がっていくものであるため、残す意義は大きいと語る。

実際に三宅氏は2004年のスクウェア・エニックス入社当時、自身の専門とするAI開発の資料が存在せず、いざ先輩に聞いてみたら「忘れました」、「資料が消えました」、「(担当者が)退職しています」といった回答が返ってきたという。まるで大海の上に小舟でポツンと取り残されたような感じで、辛い日々を送ったようだ。

|

こうした経験があるからこそ、目に見える形で資料を資産化させることは重要だと三宅氏は語る。そして、資産があればこそ、過去にできなかったことが今ではできたり、次に目指すべきものは何かといった目標も掴める。

何十年も会社に在籍するベテランの方は、そういったことが頭に入っているのもあり、感覚的に掴めたり、見えるかもしれない。しかし、新人の場合はそうでもなく、彼らはこれからの未来を担う開発者であるからこそ、分かりやすい形で渡していく必要がある。そういった新人教育の視点でも、資産化というのは疎かにしてはいけないことだと三宅氏は語られた。

|

過去の資料を整理することは未来の開発に繋がっていくことであり、過去が分かっていれば未来の予測にも役立てる。それらを見えるように残し、今手元にある資料も未来のために少しずつ、積み上げていくように残せば、いずれは大きな流れが出来上がっていく。小さな仕事であろうと、ほんの小さな思い付きであっても論文にして書き残すという、アカデミズムの取り組みも参考にしながら、よりよい未来を作っていきたいと三宅氏は語り、本セッションは終了となった。

今回取り上げられた『ワンダープロジェクトJ』に限らず、旧エニックス、旧スクウェアからは多くの名作が誕生しており、その中には今後も語り継がれていく価値を感じられる作品が多数ある。記憶に新しいところでは、復刻に向けた有志によるアーカイブ署名運動が始まったスーパーファミコン用ゲームソフトで、旧エニックスの作品の『天地創造』がそのひとつだ。

今後もこのプロジェクトからは、そのような名作の歴史がひも解かれ、語り継がれる瞬間が期待される。プレイヤー側としても、ゆくゆくはそれらの名作が今の世代にも体験できる機会が増えていく未来の到来を心待ちにしたいところである。