私がPS5を購入した理由は『ELDEN RING』をPS5で遊びたかったからだ。既に持っていたPS4でも遊べなくはないのだが、このゲームはどうしても最新のハードで遊びたかった。実際PS5で遊ぶ『ELDEN RING』はロードも早くとても快適であり大変満足しているのだが、仕事や育児の合間を縫って遊び続けた本作も130時間以上の時間を費やしたがぼちぼち終盤に入ろうとしている。

なのでせっかくPS5買ったことだし次になんのゲームで遊ぼうかなと検討していたのだが、その中の候補にPS5版の『Demon’s Souls』があった。

せっかくフロム・ソフトウェア謹製の高難度ゲー最新型であり到達点でもある『ELDEN RING』をプレイしたのだから、次にその原点に立ち返ってみることで見えてくるものもあるだろう……なんてことを考えていたのである。PS5用にリメイクされてるからグラフィックも綺麗ですし。

当初は普通にダウンロード版を買おうと思っていたのだが、PS Plusが新しくなり、サブスクリプションサービス的な要素が強化されたらしい。ということでちょっとダウンロード可能なソフト一覧を眺めてみたら、なんと『Demon’s Souls』がラインナップされているではないか!

元々発売元はSIEなのだから当たり前と言えば当たり前なのだろうけれども、ダウンロード版が8690円なのに、年間の料金が8600円のエクストラプランに加入するだけで遊べてしまうのは正直お得だなと思った。私は既にエッセンシャルプランには加入していたのでプラン変更にかかる金額はさらに安い値段で済ませることも出来る。こりゃ『ELDEN RING』が終わったらPS Plusに加入するしかないと思っていたのである。

そんなタイミングで新しくなったPS Plusについての記事を書いてほしいという依頼が電ファミ編集部から来たものだから、「時は来た、ただそれだけだ」とばかりにエクストラプランに加入し『Demon’s Souls』を即ダウンロード、この原稿を書いている次第である。ちなみにまだ『ELDEN RING』はクリアしていない。

というわけで『Demon’s Souls』という高難度ゲームの始まりのタイトルで遊ぶことを通じてソウルの「原点」について考えてみよう。

文/hamatsu

※この記事は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントとのタイアップ企画です。

「強さ」を体験として表現するということ

フロム・ソフトウェアによるソウル系タイトルでいつも感心させられるのはその序盤のバトル設計の的確さである。

バトルの設計が的確であるとはどういうことか。

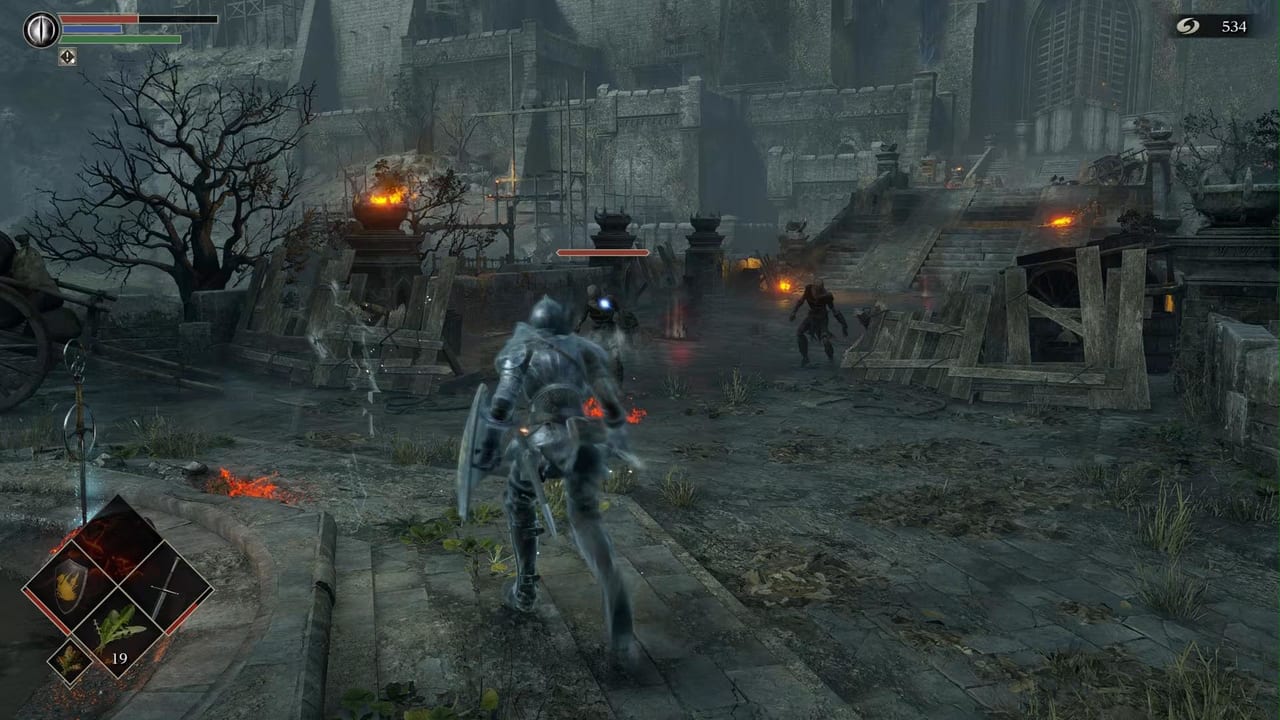

例えば『Demon’s Souls』を「騎士」でゲームを開始したとする。そうして序盤のエリアであるボーレタリア城門にて遭遇する敵に対して最も標準的な武器であろうロングソードを片手に装備し、R1ボタンを押して通常攻撃によって敵を攻撃する。そうして3回ほど攻撃を当てれば敵を倒すことができる。

この3回というのがポイントだ。

ではより強力なR2ボタンによる強攻撃や、筋力を1.5倍に補正してくれる両手持ち攻撃を行えばどうなるか。

2回の攻撃で敵を倒せるようになるのである。

通常の攻撃であれば3回当てる必要があるところを、より強い攻撃を当てることで2回で仕留めることが可能になる。たった一回攻撃回数が減っただけだが、プレイしている人は確実に「通常攻撃とそれより強い攻撃との差」が体験として理解できるようになっているのだ。

さらに盾を装備した状態で敵の攻撃に合わせてL2ボタンを押すことで発生するアクション、「パリィ」を成功させればそこで隙が生まれた相手に対して強力な攻撃である「致命の一撃」を発生させられ、序盤の雑魚敵であればほぼ一発で仕留めることが可能になる。

また、ソウルシリーズ全般では盾によるガードが非常に重要な要素なのだが、敵の攻撃を盾でガードし怯んだ隙に攻撃すれば通常攻撃2回、強攻撃であれば1回で敵を倒すことも可能だ。

盾によるガードが通常攻撃一回分に相当するのだから、このゲームにおいて「盾でガードする」ということが如何に重要であるかがわかる。

『Demon’s Souls』では攻撃が当たった時にダメージ値を数字で表示するので、通常攻撃とその他の攻撃の強さの差はその数字の違いで知ることが出来る。

だが、それ以上に敵を仕留めるのに必要な攻撃回数の違いの表現が、ゲーム中の体験として落とし込まれているのがポイントだ。通常攻撃なら3回、強攻撃や両手持ち攻撃なら2回、パリィからの致命の一撃なら確実に1回というふうに。

本作の後にリリースされた『DARK SOULS』以降の作品でも微妙に違いはあるものの、この「一手の違いがモノをいう」という序盤の設計は共通している。逆に最新作である『ELDEN RING』でその辺りが結構ザックリしていたのにはちょっと驚いたところもある。とはいえフィールドが圧倒的に広くなり、ゲーム開始から様々なエリアに突撃できる『ELDEN RING』は基本的なルートが固定できる過去作とは違い、あえてルーズにしている部分もあるのではないかと思われる。

体験をシームレスに変化させる「高低差」

フィールドデザイン、フィールド設計についても考えを述べておこう。

私がなんらかの創作物におけるフィールドデザインについて考える時に思い出すのは、日本を代表するアニメーション映画監督である宮崎駿の次の言葉だ。

僕やパクさん(高畑さん)、大塚さんといった不満分子は、チャンスがあったらもっと緊密な、存在感のある世界を創りたいと思っていたんです。その大きな動機をあたえてくれたのが『やぶにらみの暴君』でした。

自分たちでそういう世界を作ろうと始めたのが『太陽の王子ホルスの大冒険』です。串だんご(*)でしたが、そこに出てくる村はきちんと作ろうと。川に向かっての方向性とか、斜面はどちらに向いているかとか、いろいろ工夫したんです。でもいざでき上がってみると、村というのは非常にとらえにくい。やはり平面はダメだと思って、一度密室をちゃんとやりたいと思って、『ルパン三世 カリオストロの城』につながっていくんです。

ここで宮崎駿監督は映像という表現で細かい部分まで設計されたフィールドを観客に伝えることが如何に難しいことだったかということについて述べながら、その反省を次の作品、『ルパン三世 カリオストロの城』(以下『カリオストロの城』)に活かしたということを述べている。

では『カリオストロの城』でなされた空間的な工夫とは何か。それは「高低差」を活かした空間設計ということなのである。

確かに『カリオストロの城』ではルパン自らが屋根に登ったり地下に落とされたりとめまぐるしく上下移動を繰り返すし、そのことを観客側も概ね把握することが出来ている。

なぜ「平面」の横移動が伝わり辛く、「高低差」のある上下移動が伝わりやすいのかと言えば、カメラが一瞬で移動する映像というメディアでは、観客の身体的な方向感覚と映像内の方向が簡単にズレてしまうからだ。

イマジナリーラインを引くなどして最低限の空間を把握させるためのテクニックは存在するものの、具体的な地形の構造を観客にわかる形で見せることは極めて難しい。ニューヨークのマンハッタンを舞台にした映画を何度見ても、ニューヨークの名所は覚えられても土地勘は生まれないのである。

黒澤明もまた「七人の侍」の主な舞台となった野武士の襲われる村で同様の挑戦をしているものの、完全に成功しているとは言い難い。だが映像表現において、空間の上下が反転することはあまりない。だから観客の身体感覚と映像内の方向にズレが生じにくいのではないかというのが私なりの考えである。

ではゲームというメディアではどうだろうか。ゲームと一言で言っても様々なジャンルや形式があるが、3D空間をキャラクターに追従する形で移動するタイプのゲームであれば、プレイヤーキャラクターを取り囲む地形を適切に把握し、自分なりの土地勘を養った上でフィールドを歩む必要がある。そうでなければどこをどう歩いているのかがさっぱりわからなくなってしまう。

そのため、多くの3Dゲームでは画面上の片隅にミニマップを標示することでプレイヤーを迷わないように誘導するという処置を取っている。これはこれで間違いではないし、大変便利であることも事実だ。

しかし、『Demon’s Souls』や『DARK SOULS』シリーズではこのミニマップを一切画面上に表示しない。『ELDEN RING』ではさすがにワールドマップこそ実装していたものの、やはりミニマップは画面に表示をさせないというスタイルを貫いている。

その代わりというわけでもないのだろうが、フロム・ソフトウェアによるこれらのタイトルはいずれもフィールドのいたるところに「高低差」が存在するのである。

『Demon’s Soul』から『ELDEN RING』まで、フィールドの設計で一貫しているのは、「高低差」を様々な局面で設定し、「高低差」のある地形に並々ならぬ執着があるということだ。『Demon’s Souls』でも序盤に訪れるボーレタリア城門からして、いきなり傾斜がついている。

映像における上下移動が観客にも伝わりやすい形で劇中の空間構成を伝えていたのだとすれば、ゲームにおける「高低差」には、A地点からB地点への単なる直線移動で得られる体験の質がシームレスに変化するという非常に重要な機能がある。

端的に述べてしまえば、A地点からB地点へ移動するとき、そこに傾斜が存在しB地点がA地点より高い場所に存在するのであれば、AからBへの移動は「登る」という言葉で表現され、その逆のBからAへの移動は「降る」という言葉で表現される。これはつまり「似たような往復移動をしているにも関わらず、体験の質は一変している」ということを言葉の変化によって示しているのである。

こんなことを一々説明するまでもなく、その辺にある山を「登る」という行為と「降る」という行為が全然別の行為であるなんてことは誰しもが実感としてわかることだろう。

当然「高いところに登れば、より遠くまで見通せるようになる」という視線の変化も生じるし、低く奥まった場所に降りればその視界は狭まる。視線の体験もまた「高低差」によって大きく変化する。

フロム・ソフトウェアのこれらのゲームがミニマップ抜きでも特に問題なく遊べてしまえるのは、このような「高低差」を駆使した体験の変化をフィールドの至るところで発生させることで、「フィールドの土地勘」みたいなものが知らず知らずのうちに生成され、我々の身体感覚に刻みつけられてしまうからではないかと思う。

大体の作品においてフィールドを降るだけ降った先に毒沼が待っているのは、「地の底まで降りてきた」という実感をプレイヤーの身体に体験として刻みつけたいからなのではないか……なんてことも考えてしまう。

「素材本来の味」のするゲーム

今回、『ELDEN RING』からスライドするような形で『Demon’s Souls』をプレイしてみたわけだが、やはり両者は非常にプレイフィールが近い。

『Demon’s Souls』の方が10年以上前のタイトルということもあってジャンプが無かったり、強力な攻撃手段である「戦技」が無いなど相違点も少なからずあるものの、移動に攻撃、防御といった基本的な部分はほぼ共通しており、事前に『ELDEN RING』をプレイした人であれば、すんなり馴染めるのではないかと思う。

気になった点を挙げるならば、『Demon’s Souls』にはアイテムを拾うモーションが存在することにちょっとだけ驚いた。というか、『ELDEN RING』では無かったし『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』でもそうだったのだけど、昨今の探索系ゲームでは「拾うモーションなど不要」ということがほぼ前提となっており、直立不動で地面の素材を拾うことが自分の中では標準になっていたことに改めて気付かされた、といった方が正確だろう。

あらゆる物事をリアルに再現するのではなく、より快適にプレイが出来るように現実の事象を適宜取捨選択し、「編集」することが最新のゲームでは前提になりつつあるということなのだと思うのだが、その点においては『Demon’s Souls』は古さのあるゲームでもあるのだ。

だが、そんな細かい古さなどまったく問題にならないほどに『Demon’s Souls』というゲームはソウルの原点としての基礎部分が完成されている。そこが本当に凄まじい。

そしてここまで述べてきたように『Demon’s Souls』はゲームというメディアの最も本質的な部分、ゲーム中のキャラクターを操作し、様々なアクションをしたりすることで得られる基礎的な体験性を軸にして作られている……ということに改めて気付かされた。だから10年以上の時を経ても根幹の部分は古びないし、かなりマニアックな世界観を表現しながら同時に普遍性も持ち合わせているのである。

PS Plusに限らず、ゲームのサブスクリプションサービスの利点は、結構なお金が必要になるフルプライスゲームでも気楽に触れることが出来るようになっている点にあるように思う。

いままでなんとなく敬遠していたという人も、もしPS Plusのエクストラ/プレミアムプランに加入しているのであれば、一度その独特の世界観と厳しい難易度の奥底にある強靭な「原点」に触れてみて欲しい。

細かい古さなどまったく問題にならないほどに『Demon’s Souls』はソウルの原点としての基礎部分が完成されているhttps://t.co/gDCeqgul2Z

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) July 29, 2022

PlayStation Plusで『Demon’s Souls』を遊びたいと思った方に

PS Storeカード1100円分を抽選で1名様にプレゼント@denfaminicogame

をフォロー&RTで応募完了 pic.twitter.com/mYLooUNaFN