6月1日にNintendo Switch、PS4、Xbox One、Steamにてリリース予定の、マーベラスが送る最新作『LOOP8(ループエイト)』。ジュブナイルRPGと銘打った本作は、昭和の日本のとある片田舎の町を舞台に、若者たちが何度もループする8月を体験しながら、人類の驚異である厄災・ケガイとの戦いを繰り広げるという内容の作品です。

|

|

この『LOOP8』の大きな特徴の1つが、プレイヤーの行動によって、作中に登場するAIキャラクター、いわゆるNPCとの関係性がダイナミックに変化していく、エモーショナルAI「カレルシステム」が搭載されていることであり、本作はAIとゲームの融合に取り組んだゲームとなっています。

そんな『LOOP8』のゲームデザインおよびシナリオを手掛けるのは、NPCと構築する人間関係と自由度の高さから人気を集め、2000年の発売から20年以上経った現在でも根強いファンの多い『高機動幻想ガンパレード・マーチ』で知られる芝村裕吏さん。長年、ビデオゲームでAIキャラクターの表現をされてきた、その道のスペシャリストです。

そして、さる3月10日、芝村さんに加えて、渋谷で発生した女子大生誘拐事件を様々な人物の視点から描いた名作群像劇サウンドベルゲーム『428 〜封鎖された渋谷で〜』などの作品で知られ、ゲームデザイナー・アニメ脚本家・舞台原作などマルチに活躍するイシイジロウさんをお招きし、電ファミニコゲーマー編集長、TAITAIさん進行のもと、“芝村裕吏に訊く、『ガンパレード・マーチ』から『LOOP8』へ続くゲームとAIの融合論” というテーマで、完全招待制のオンライントークイベントが開催されました。

本稿では、ゲーム作品に対する取り組み方や考え方、ゲームとAIの融合論から『LOOP8』の魅力を掘り下げるこちらのトークイベントについて、レポートをしていきたいと思います。

AIに関しては完全に専門外ですので、至らない部分も多々あるかとは思いますが、お付き合いいただければ幸いです。

|

文/DuckHead

人間の感性の違い、プレイ体験の差

ということで、まず最初のトークテーマは、「芝村裕吏 解体新書」。芝村さんの幼少期からこれまでについてのお話でした。

芝村さんは幼少期から、当時の同級生の名前は覚えてないけれど、当時発売されたゲームは覚えているというほどのゲーム好きであり、Apple社が発売したコンピューター、Apple IIcなどでゲームに親しまれていたとのこと。そういった中で、ゲームプログラミング的なものにも手は出していたものの、ゲームを作ることがめちゃくちゃ楽しかったというわけではないそう。

そして、現在ではゲームシナリオなども手掛ける芝村さんですが、当時は小説的な話を作ることはおろか、他人にも興味が無く、小学校高学年にして微分ばっかりやっていたんだとか。未だに聞き間違いを疑っているんですが、高校で習うあの微分だと思います。

また、衝撃を受けたゲーム作品として、ファミリーコンピュータの名作『F-1レース』『ドンキーコング』『ロードランナー』の名前を挙げる芝村さんが、ボードゲームを含めて、これまでの人生の中で影響を受けた3つのゲームとして挙げられていたのが、『D&D(ダンジョンズ&ドラゴンズ)』、『Wizardry』、『バンゲリングベイ』。「自分の人生を狂わせた」と表現されていた、トークRPGの元祖『D&D』と、原体験としてあるという、Apple IIc向けに発売された伝説的RPG『Wizardry』といった作品とは少し毛色が異なるのが『バンゲリングベイ』に関するエピソードです。

発売当時、その操作性や難易度から、多くの人が『バンゲリングベイ』を面白くないゲーム 、いわゆる “クソゲー” と評価する中で、芝村さんは「よくできてるじゃん」という感想を持っており、「他の人は何故『バンゲリングベイ』を面白いと感じていないのだろう?」と、人間の感性の違いが当時は不思議で仕方なかったとのこと。

そして、この時に抱いた “人間の感性の違いやプレイ体験の差はどこから生まれるのだろうか?” という疑問こそが、ゲームデザインというものの出発点であった気がすると芝村さんは語ります。

一般的……であるかどうかは定かではありませんが、少なくとも私の場合、こういった事態に出くわした場合「まぁ、感じ方は人それぞれだもんね」と特に気にも留めずに自分の好きなものへ突っ走ってしまうのですが、そこから生まれた疑問を起点にゲームデザインの世界へ入っていったというのは非常に興味深く、今回の中でも印象深いお話の1つです。

よくあるような事象に対しても、どのように感じどのように行動するかで生み出されるもの、産みされる結果は大きく変わるんだなということを感じました。

RPGのようでRPGでないゲーム『高機動幻想ガンパレード・マーチ』

|

その後、当時のゲームというものの立ち位置から、ご両親からの大反対にあいつつもゲーム業界を志し、アルファ・システムへ入社した芝村さんは、『高機動幻想ガンパレード・マーチ』の開発に携わることとなるのですが、企画が立ち上がった当時のゲーム業界は、RPGこそがゲームの王様であり、王道かつ主流と捉えられていました。しかしながら、当時はゲームの開発費が急激に上昇していた時期でもあり、RPGを作ることが難しくなっていたといいます。

そこで求められたのが、もっと低コストで作ることができた上でリターンが大きい、RPGのようなゲームでした。RPGのようでRPGでないゲーム、いわば ”ネクストRPG” と呼ぶべき作品の例としては、『ぼくのなつやすみ』が挙げられます。

そういった時代の流れの中で、アルファ・システムという会社をどう売りこんでいくのか、たとえニッチであったとしても熱狂的ファンを作るにはどうすればいいのかといったことを考えた際の最適解が『ガンパレード・マーチ』であったと言います。

そして本作は2000年に発売されるとその自由度の高さとAIによってデザインされたNPCの挙動などから人気を集めました。20年以上経った現在でも熱狂的なファンは多く、このたび発売される『LOOP8』の制作も、「ガンパレのようなゲームを作りたい」というところからスタートしたとのこと。

そんな長きにわたって愛される名作を世に送り出した芝村さんは、現在でも1日8時間ゲームを嗜むというヘビーゲーマー。現在は工場をデザインして様々なアイテムを作るゲーム『Factorio』のような、いわゆる自動化ゲームを楽しんでいるとのこと。「面白いものが多すぎて、どれからやっていいか迷う」というお話には共感しかありませんでした。

これだけの長時間ゲームに触れ続けているゲームクリエイターともなると、さぞやゲームを作りたい欲に満ち満ちているのではないかと勝手に想像していたのですが、実際のところはそうではなく、ゲームで楽しく遊んでいる間にはそういったそういった欲は一切出てこないとのこと。

では、芝村さんにはどのタイミングでゲームを作りたい欲求が生まれるのかというと、プレイをする中で不満を抱いた時──言葉を強くすると、「クソゲーに巡り合った時」なんだとか。

とは言うものの、ここで触れられていた不満点は、短いプレイ時間で生まれがちな、操作性などの手触り感に起因するものではなく、ゲームを深くやりこんだ先、特定の目標へと突き進んでいく過程で見えてくる悪い点やモヤモヤ感であり、そういったものを感じると、そこを改良したゲームを作りたくなるというお話でした。

更に、ゲームの企画においても、「お前なんでこんなこと気にしたんだよ」と思うような内容のものが出てくると、裏にあるやり込みが感じられ、ある種信頼できると芝村さんは語ります。

これは個人的に今回かなり面白いと感じた話の1つです。やりこんだ先、突き詰めていった先で初めて見えてくる不満点、改良点があるというのは、ゲームだけではなく、様々なクリエイティブなものに対して言えることなのではないでしょうか。

|

その他にも、秋に落ちる木の葉を見て、「これをPCに実装し、動かすにはどういう形が一番美しいのか」という計算を小一時間考えられる。元々PCゲームとして発売された3Dアドベンチャーゲーム『MYST』をPlayStationに移植する際に、ハードウェアの制限と戦い、いかにプログラムを節約して原作の動きを再現できるかを考えていた。本や漫画を買いすぎて部屋の床が抜けた。などといった強いエピソードも飛び出しつつ、芝村さんの半生にまつわる興味深すぎるトークは終了。

私のような凡人にとっては、かなりインパクトのあるエピソードばかりだったのですが、当の芝村さんは別に何のことはないですよと言わんばかりのテンションで淡々とお話をされていたのが印象的でした。

AIを取り入れようとしていた『3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!』

ここから、『428 〜封鎖された渋谷で〜』や『文豪とアルケミスト』などの作品で知られるゲームデザイナーのイシイジロウさんもお招きし、次のトークテーマへは「AI時代のキャラクター論」へと移ります。

芝村さんとイシイさんの出会いは古く、かれこれ20年近く前とのこと。

その出会いのきっかけもAIであったとのことで、当時PlayStation2用ソフト『3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!』の企画中だったイシイさんは、20人、30人という数の生徒たちと向き合う教師の物語である本作を作る上で、生徒たちのキャラクター作りにAIを取り入れることはできないかと模索する中でAIを取り入れたゲームの代表格である『ガンパレード・マーチ』を制作した芝村さんにコンタクトを取ったのだそう。

『3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!』……これもまた、熱心なファンの多い知る人ぞ知る名作ソフトです。まさかこの流れで本作の名前を聞くことになるとは、本作にAIを取り入れるという案があったとは思ってもいませんでした。

結論から言うと、『3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!』にAIを取り入れたキャラクターを作ることは出来なかったとのことですが、イシイさんが取り入れようとしていたのは相手の真似をして学習を積み重ねる鏡像理論のAIで、芝村さんが検討してみたところ、データの蓄積量を考えると、当時のゲーム機の主流であったCDやDVDといったような光学メディアではかなり厳しく、「20年は経たないと実現は難しいだろう」という結論に至ったそうです。

そして、その頃からおよそ20年が経過した現在、実際にそういった技術がゲームの中にも取り入れられ始めています。

このエピソードの時点でもゲーム好きとしては大変興味深かったのですが、その流れの中で出てきた、AI同士に会話をさせて世代を経ていく実験をすると、方言が少しずつ出来上がっていき、最終的に独自の言語体系を作り、日本語が通じなくなってしまうという話はかなり衝撃的でした。

しかも、AIが作り出したこの世に存在しない独自の言語体系は、何故そのような言語を使うに至ったのかという点を調べようとしても、データがあまりにも膨大すぎてその過程を解析することができないのだそう。AIや言語というものの面白さだけでなく、上手く言葉にはできないのですが、そこはかとない恐怖も感じる内容のお話でした。

ゲームならではのキャラクターデザイン。AIとキャラクターデザイン

さて、前段の部分から既に内容の濃いトークとなっていましたが、本題はここから。「AI時代のキャラクター論」へとテーマが移ります。

議題となったのは、「ゲームだからこそできる、キャラクターデザイン」。

芝村さんとイシイさんのお話の前に、小説や映画にはない、ゲームならではのキャラクターの立て方の具体例としてTAITAIさんが挙げていたのは、『ポケットモンスター』のような、「ポケモンリーグで一緒に戦ってくれたおかげで、チャンピオンになれた」といったような、プレイヤー自身の体験とセットになることでキャラクター像が構築される場合と、『グノーシア』のような、まず最初にクセのある動きをするAIが存在し、そのAIに対して、「こういう動きをするということは、こういう性格のキャラクターなんだろう」と、後から性格設定が乗せられていくことで個性が立ち現れる場合。

後者に関しては、プレイヤーは繰り返しゲームを遊ぶことでAIのクセをゲーム内の挙動として感じることで、キャラクター像が構築されていきます。実際に『グノーシア』は、100回以上ゲームを繰り返し、プレイヤーにゲームを体験させるという内容のものでした。

|

そして、この議題に対する芝村さんの答えは、 “多角的であること”。

ゲームが、映画や漫画と圧倒的に違う点は、作品と向き合う時間の長さ。おおよそ2時間程度で鑑賞の終わる映画に対し、その10倍の20時間でもプレイ時間としては短いとされるのがゲームであり、その時間の長さをどのように埋めるのかと考えた時に、ゲームならではの面白さとして浮き上がってくるのが、“多角的” という側面なのではないかと芝村さんは言います。

例えば『428』の場合は、様々な人物の視点から特定の出来事を描く群像劇という形、すなわち、同じ出来事を描いた2時間の映画を主人公を変えて沢山つくることで、ゲームのプレイ時間を確保している作品であり、本作における登場人物のキャラクター像は、1人のキャラクターを様々な人物からの視点から多角的に見ることで表現されているのです。

この『428』のような、「同じシーンを何度も繰り返す」という手法は、映画や小説の世界では中々難しいものであり、その点はゲームの独壇場であると言えます。しかし、逆に考えると、特定のシーンを一発で決めるとなった場合は、映画の方がその破壊力はつよく、仮に2時間のプレイ時間でクリアすることができるゲームとなると、映画を越えるようなインパクトを生み出すことは難しいのではないかと芝村さんは続けます。

そして、多角的であるというゲームの特性は、多くの作品において、プレイヤーの数だけゲームに対するアプローチが違い、その分だけ作品やキャラクターに対する思いが変わるという形で現れ、その部分がゲームならではのキャラクターデザインにつながると言います。

芝村さんはその具体例として、『ドラゴンクエストⅤ』のビアンカとフローラの花嫁論争を挙げていらっしゃいましたが、確かに、プレイヤーによってビアンカとフローラのキャラクター付けはかなり違っていて、各々がその違いを全力でぶつけあっていることで、論争が泥沼化している印象がありますね。

|

続いて、イシイさんの答えは、“アドリブ” 。

映画や漫画とゲームの大きな違いとして挙げられるのが、受け取り手の立ち位置の違いではないかとイシイさんは言います。

映画や漫画の場合、受け取り手は観客であり、その作品の世界を鑑賞して楽しむのに対し、ゲームの場合、受け取り手はプレイヤーであり、『428』のような例外はあるものの、多くの場合は主人公としてゲーム内の世界に存在し、その作品の世界に干渉して楽しむというわけです。

そしてイシイさんは、そんな操る人物それぞれの人間性、個性によって自由気ままに動き回る “プレイヤーキャラクター” という存在がいるゲームにおいて、その周囲にいるゲームキャラクターに求められるのは、どのようなパターンのプレイヤーキャラクターが来たとしても、適切に対応することのできるアドリブであり、その部分がAIとの親和性を高める部分であると続けます。

ゲームはある種のアドリブ劇である。この観点でゲームを捉えたことは今まであまりありませんでしたが、改めて考えてみると、『忍道 戒』や『Detroit: Become Human』など、アドリブ劇の要素が強く打ち出されたゲーム作品も確かに多い印象です。

また、AIとゲームが融合してキャラクター像を作り上げていく作品として、イシイさんは『ときめきメモリアル』を例に挙げ、本作は、点でしかないイベントがいくつか発生していく中で、「あの子とは3回デートしたから、告白したらいい返事が貰えるはずだ。」などと言ったような形で、プレイヤーがそれらの点と点を勝手につなげてそのストーリーやキャラクター像、間にあるドラマを作り上げていくゲームであると言及します。

そして、『ときめきメモリアル』のデータの動きを実際に見てみると、プレイヤーが想像しているような動きとは全くもって異なるものになっているそうで、アドベンチャーゲームでは通常描かれる空白の部分、点と点の間の部分を全く描かないことにより、AIの設定、AIの挙動からプレイヤーが勝手に性格を補完し、キャラクター像が作り上げられているということが浮き彫りになるのだそう。ゲームとしてはアドベンチャーゲームというよりは、『ダービースタリオン』の進化系にある作品ではないか、とイシイさんは語ります。

加えて、『ガンパレード・マーチ』も、AIが点と点しか表現できないところを上手くつなぎ合わせた作品であり、点と点の間の空白をプレイヤーがつなげて物語を作っていくというところが、発売から現在まで20年以上という長期間にわたって続く本作の人気の秘訣なのではないかとイシイさんは語ります。

この点に対して芝村さんは、イベントを点と点にするというガンパレのアプローチは、予算削減を念頭に、いかに楽をしてゲームを作るかということのみを考えた結果だとし、「自分の好きなことだけをイベントとして書き表して、作りたくない部分はAIにやらせよう」という発想で作り上げていったのだそうです。

そんな『ガンパレード・マーチ』のNPCに搭載されたAIは、「〇〇時になったから、次はこれをやるぞ」という、何かしらのタイムテーブルに合わせて動くというデザインにはなっていないそうで、その根幹には「欲」という1本の軸があるとのこと。

食欲、顕示欲、性欲 etc……様々な欲によって動くガンパレのNPCですが、開発当時には、AIがどのような挙動を取れば人間らしく見えるのかということを指し示してくれるデータが全くなかったそうで、その上、AIがそのキャラクターらしく正しく動いているのかということをデバッグで確認することが出来なかったといいます。

そのため、ガンパレのNPCのAIは、芝村さんの同級生や同僚といった実在の人物をモデル化し、その思考や言動を再現するという形で進められたとのことで、『ときメモ』の場合と異なり、キャラクターの性格設定が明確にあって、それに合わせてAIが作られていたとのこと。

PlayStation2の時代に入る頃には、このようなモデル化手法を用いることなくAIでキャラクターを作ることができるようになったそうですが、キャラクターが先か、AIが先か。卵と鶏の問題も思い出されますが、ゲームによってその答えが変わってくるというのもまた面白いポイントですね。

更に、芝村さんの手掛けたAIを取り入れたゲームとして面白い作品だったとイシイさんが挙げられていたのが、PlayStation2用ソフト『新世紀エヴァンゲリオン2』。

このゲームは、『新世紀エヴァンゲリオン』の世界でプレイヤー自身が生活をしていくというコンセプトで制作された作品で、こちらも点と点のつなぎ合わせが面白く、そのつなぎ方次第でとんでもないことになる魅力があったとイシイさんは言います。

この作品の制作において芝村さんはかなり苦労されたそうで、何度試してみても、ゲーム内に登場する『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクターたちは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』に登場するキャラクターのように見えなかったとのこと。

具体的には、AIで制御されたキャラクターは、自ずと規則正しい生活を送ってしまうため、アニメ本編であったような急にやさぐれる展開が全く起きず、エヴァっぽさが全く再現されなかったといった具合。

そこで芝村さんが作ったのは、 “庵野AI”と呼ばれるAIでした。これは、『新世紀エヴァンゲリオン』の監督である庵野秀明さんの思考を模したAIで、庵野さんの思考、庵野さんの都合でキャラクターを動かすということをデータレベルで実現したものなんだとか。

つまり、トークRPGにおけるゲームマスターの役割として、庵野AIを動かすことで、“脚本の都合” という概念をゲームの中に取り入れたというわけです。このAIの導入により『新世紀エヴァンゲリオン2』はゲームとしてまとまりを見せ、販売に至ることができたそうです。

『ガンパレード・マーチ』と『新世紀エヴァンゲリオン2』の大きな違いは、シナリオの有無。アドリブのみで繰り広げられる『ガンパレード・マーチ』に対し、庵野さんの世界観、シナリオが軸としてある中で繰り広げられるアドリブ劇『新世紀エヴァンゲリオン2』。言うなれば、『ガンパレード・マーチ』は総合格闘技のようなもので、『新世紀エヴァンゲリオン2』はブックのあるプロレスのようなもの。その違いによって、AIとゲームを融合させる手法が大きく変わったと芝村さんは語ります。

AIとゲームを融合させるという話を最初に聞いた時、当然AIはキャラクターそのものに対して搭載していくのだろうと考えていましたが、そうではなく、ゲーム全体を司り、ゲームのストーリーそのものをコントロールする存在であるゲームマスターを立て、そのゲームマスターに対して庵野監督の思想を模したAIを入れるという手法には驚きました。

そういうアプローチもあるんですね。この発想力には、先ほど芝村さんが人生に大きな影響を与えたゲームとして挙げていた『D&D』の影響もある……のかもしれません。

『ガンパレード・マーチ』から『LOOP8』へ

そしてトークは、ガンパレのようなゲームを現代でも作りたいというところから制作がスタートしたという最新作『LOOP8』へ。

|

「ガンパレのようなゲーム」と最初に聞いた時に、芝村さんは「とんでもない手間がかかるのに、面白くなるのかな?」と感じていたそうですが、ガンパレファンがやりたいのは、あくまでガンパレっぽいゲーム、いわばガンパレライクなゲームであり、ガンパレの中身やAIを忠実に再現する必要はないということに気が付き、そこから開発が一気に進んだとのこと。

つまり、プレイ体験や表面的な部分はガンパレに寄せていきながら、実際にゲームを動かす中身の部分には最新技術を使い、ガンパレでは出来なかったことができるようになっているのが『LOOP8』なのだそう。

例えば、ガンパレでは、欲という1つの強い軸をもってキャラクターが動いていたのに対し、『LOOP8』では参照するパラメータの数を増やすことができ、1つの理由で1つのキャラクターが動く必要がなくなったんだとか。

そして、特に大きな進歩だったと芝村さんが語るのが、AIのモードを切り替えることができるようになったこと。パートナーとしての私、同級生としての私、お姉さんとしての私、母親としての私……などなど、人間には相手によって様々な立ち位置がありますが、20年前の頃には無かった新しい技術によって、これらの様々な側面を切り替えながら1つのキャラクターを制御することができるようになったそう。

この考え方でキャラクターを構築する場合、小さいAIモデルを沢山作ってしまえばいいので、キャラクターデザインが非常に簡単なものになったといいます。

また、『LOOP8』の制作過程ではボツとなった案もいくつかあるそうで、その中の1つが、人間の身体性を作るために構築した「心臓」。これは、キャラクターが走ったりして心臓がドキドキしたら顔が赤くなるといったものだったそうなのですが、なんと、この心臓の存在により、気になるキャラクターを戦闘へ行かせてギリギリの状態に追い込み、心臓をドキドキさせてしまえば、AIがそのドキドキを恋のドキドキと勘違いして恋が成就しやすくなったというのです。

つまり、吊り橋効果がそのまま再現されてしまったというわけで、ゲーマーにこれを悪用されてしまってはかなわない、と別の方法を考えることになったんだとか。

|

この、吊り橋効果が再現されたというエピソードも非常に面白かったのですが、もう1つ興味深かったのが、 “AIから見ると、プレイヤーの動きこそが機械っぽく見えてしまう”というお話。

ゲームプレイヤーとは、一度成功体験があると、その体験を求めて同じ行動をし続けてしまう習性のある悲しい生き物。例えば、ひょんなことから一度壁抜けに成功し、それを再現しようとずっと壁にぶつかり続けるといった遊び方をするプレイヤーも中にはいるわけですが、それが現実世界で行われていると考えると、その動きはとんでもない変人の所業であり、人間というよりは、制御できなくなったロボットのそれ。AIから見ると、機械っぽい動きに見えてしまうというわけです。

そのような、往々にして発生するプレイヤーの人間らしくない動きを、AIが見なかったことにする処理は、AI調教の1つの技術なのだそうです。

また、イベントの最後に行われた質疑応答では、「作家性の高いAIキャラを作るということは、テンプレ化を招きかねず、差別化が難しいのではないでしょうか。ビジュアル・ボイス・モーションが作家性としてフォーカスされ、それらの要素との融合をいかにして実現していくかが重要になるのではないかと思うのですが、その点についてのお考えをお聞かせください」という質問も。

|

かなりAIキャラクターに精通した方からの質問のようですが、これに対し芝村さんは、例えばツノの生えた人間を見た時、人はそれを人間とは認めずに別種族とみなす可能性が高いように、実は人間が相手を人間として許容できる表現の範囲というものは非常に狭く、AIで表現可能な範囲の0.1%もないと言われていて、そのことを考えた時に、「AIで作られたキャラクターたちが似通ったものになるのではないか」という指摘が出てくるのは当然で、差別化が大きな課題となるであろうと言います。

そして、その差別化を実現する上での重要なポイントは、シナリオやストーリーといった演出面の要素ではないかと、芝村さんは続けます。

仮に、AIとチャットをして楽しむだけのゲームが存在するとしたら、AIの持つ大規模言語に、その面白さが依存します。そんなゲームを各メーカーがこぞって作り、それぞれの特色を出すことを想定した場合、そのAIに何を演じさせるのか、そのAIの上にレイヤーとしてどのようなストーリーやシナリオを乗せるかということが重要で、その違いにより差別化が図れると。

つまり、AIを白米とすると、シナリオはその上に載せる具材で、キャラクターはそれによって完成する丼。白米のみだと米の種類による違いはあるもののその差はそこまで大きくありませんが、その上にどんな具材を乗せるかによって、完成形である丼は、牛丼、海鮮丼、ロコモコ丼、お茶漬けと大きくその姿形を変えるというわけですね……これは私の勝手な解釈なのですが。

|

そしてイシイさんはこの質問に対し、電脳空間、ゲームにおけるAIは最適解を求めるために、その挙動は似たようなものになるとし、それを解決する手段は身体性ではないかと言及します。身体性とは、物理的な身体を持つことによって認知に及ぼす影響のことで、例えば、身体性のある人間は、病気や怪我などといった要因によって、できないことが増えたりします。足を骨折してしまったら、走ることは難しいといった具合ですね。

このような身体性の存在によって生じる差異がAIにフィードバックできれば、それが個性となるのではないかとイシイさんは言います。

確かに、RPGのプレイ動画で考えてみますと、通常プレイ動画の場合、プレイヤーは基本的にその場その場における最適解を目指そうとするため、その展開が似たようなものになりがちです。しかし、そんな通常プレイに何かしらの制限を加えて楽しむ縛りプレイ動画では、普通であればまずやらない攻略法が飛び出すため、その縛り内容によって、大きく展開の異なるプレイとなり、それが動画の個性となります。

この事象におけるプレイヤーをAI、設けられる縛りを身体性に置き換えてみますと、AIに身体性を持たせることで個性が生まれるというのは、非常に自然な流れと言えるのではないでしょうか……これもまた、私の勝手な解釈なのですが。

本邦初公開、『LOOP8』実機プレイ

そして、トークイベントは次のセクションへ。ここから、6月1日に発売予定の『LOOP8』のプロデューサーである、マーベラスの松原秀二さんも加わり、Nintendo Switchによる『LOOP8』の実機プレイが披露されました。

|

本作の実機プレイ映像は、このイベントが初公開とのこと。貴重な映像です。

|

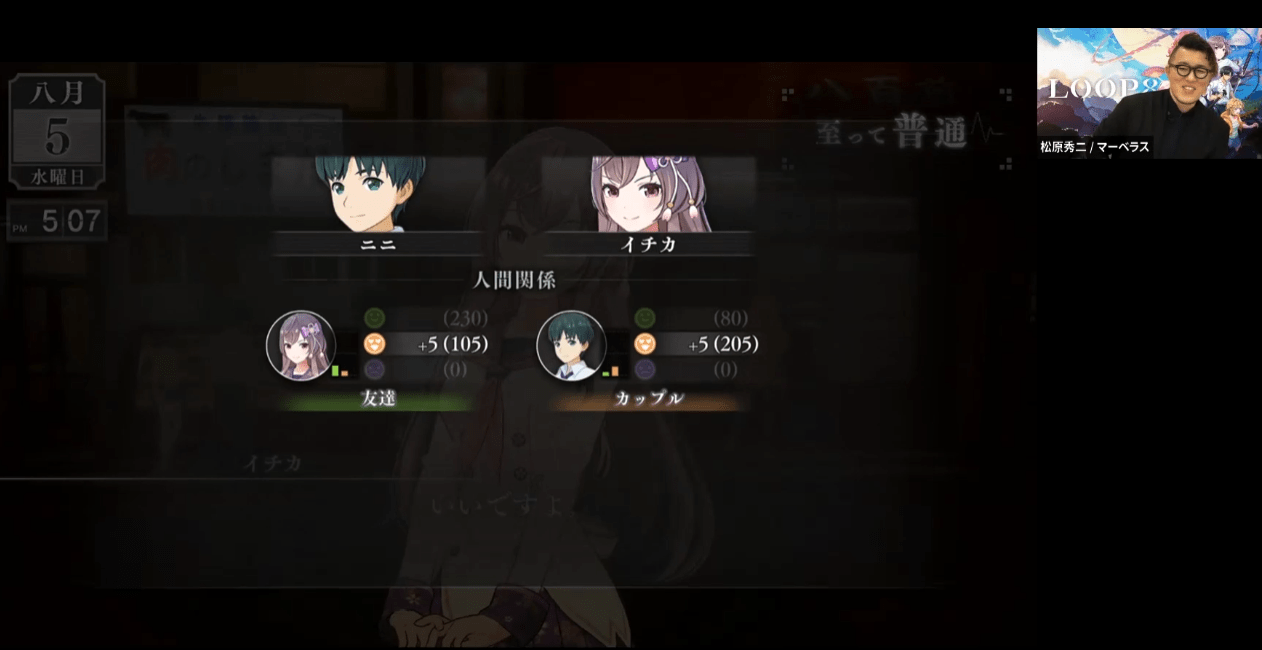

本作においては、AIキャラクター、NPCに話しかけると、その相手に対してプレイヤーが取る行動やかける言葉の選択肢が表示されます。それぞれの言動に対しては、成功率が「僅かに可能性がありそう」「ナシよりのナシ」などの言葉で表現されています。

これらの言動は、上手くいこうと上手くいかなかろうと、プレイヤーとNPCの関係に影響を与え、人間関係が変化します。そして、各々の関係性の肩書が、知人・友人・カップルなどの様々な形に変わっていくのです。

|

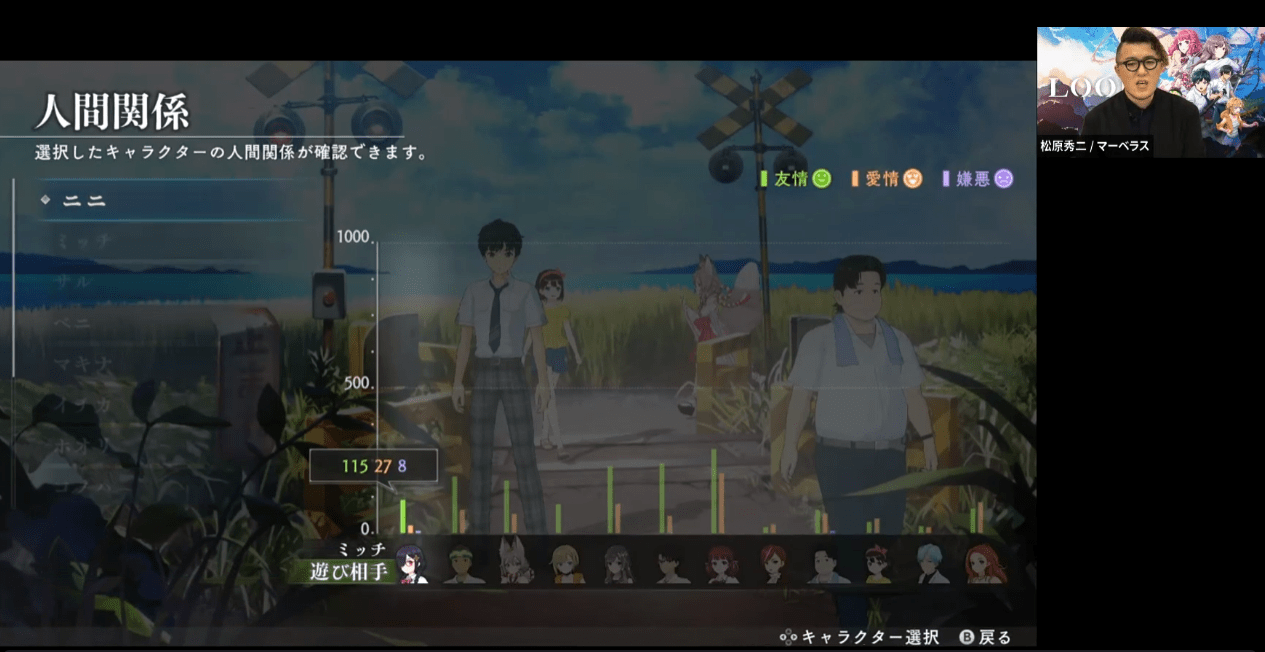

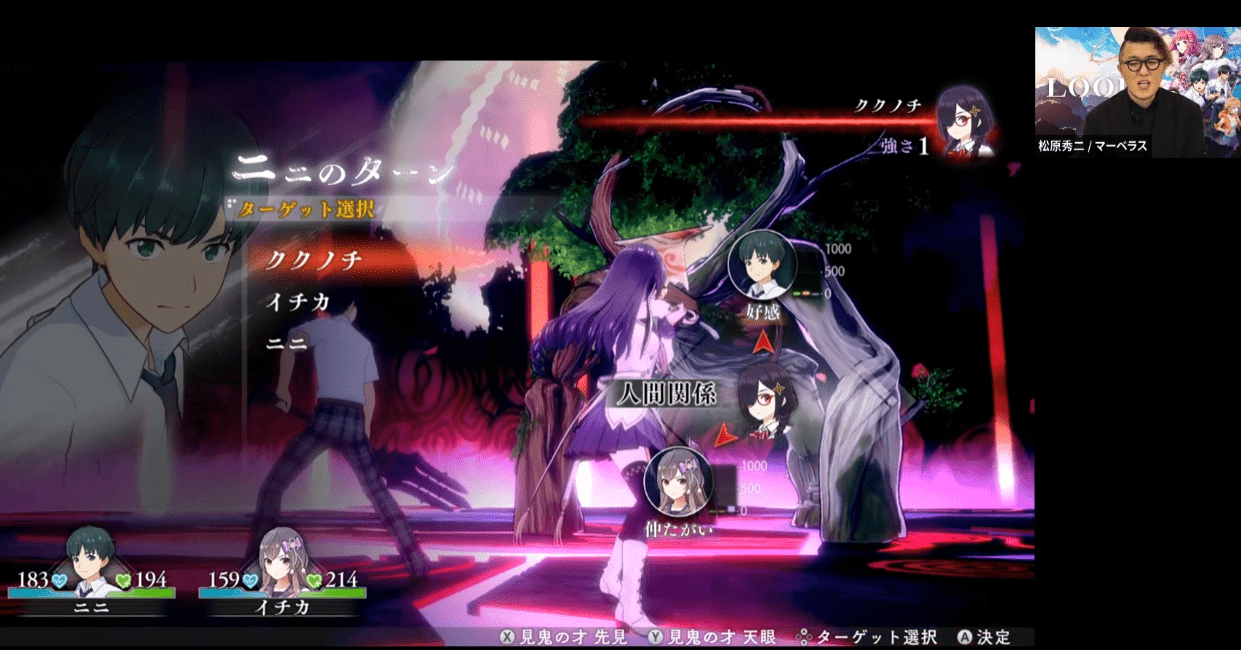

キャラクター同士の関係性は、友情・愛情・嫌悪という3つのパラメータで表されています。この人間関係は、メニュー画面から確認することが可能です。

|

主人公から見た各キャラクターとの人間関係を確認することができるのはもちろんのこと、他のキャラクターから見た人間関係も確認することができます。

この多角性は本作の特徴的な点であり、自分は友達だと思っていたのに、相手は自分のことを知り合い程度にしか思っていなかったという現代社会の悲しいあるあるが、ゲームシステムとして落とし込まれているのです。

|

実際、今回のプレイで、片方は付き合っていると思っているのに、その相手は友達としか思っていなかったという悲しい人間模様も垣間見ることができました。

……展開によっては、いつのまにか作中のNPCが敵対することもあるそうです。日常生活をおろそかにすると大変なことになるとのこと。

|

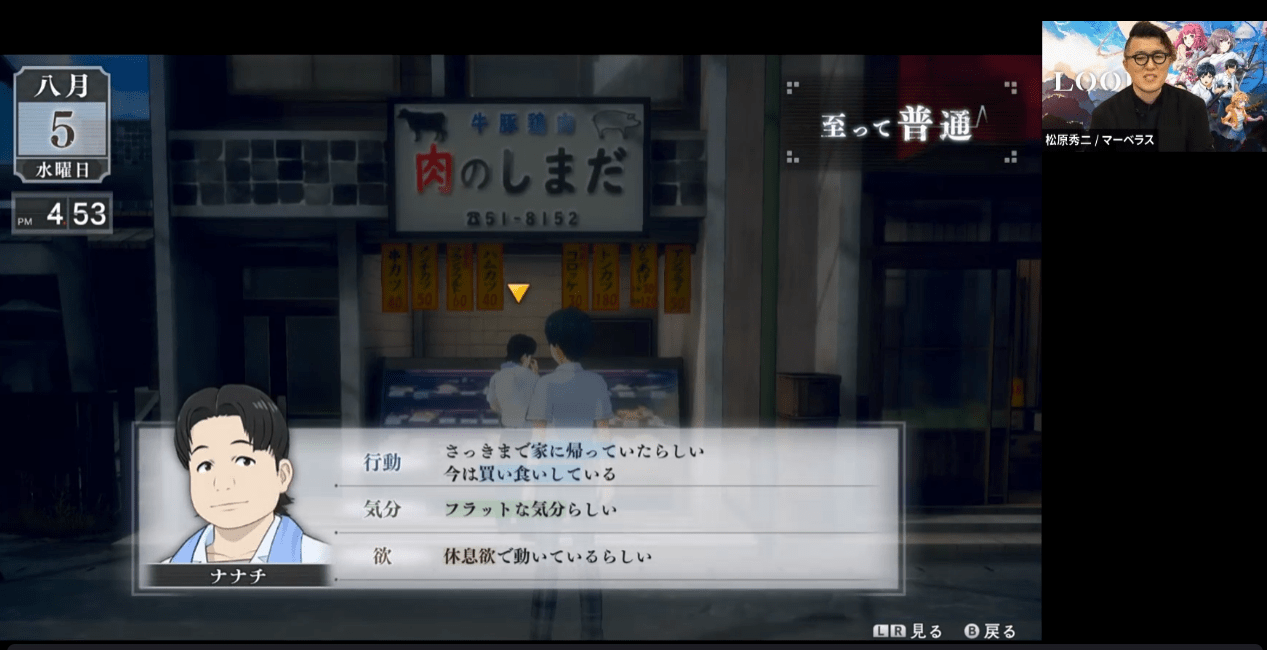

街中にいるNPCは、現在の状況を確認することができる。その詳細は、行動・気分・欲の3項目で表されており、プレイヤーの取るべき行動の指標となります。

|

また、本作の舞台である昭和の街並みにはどこか懐かしさを感じます。この点は本作を制作する上でかなり意識をしたポイントの1つであるとのことで、どんな人でも懐かしさを感じることができるように、舞台設定として昭和という時代を持ってきたそう。マーベラスに在籍する海外のスタッフの方がプレイをしても懐かしさを感じたと。

|

|

そして、ダンジョンへ挑むため、イチカというキャラクターに声をかけ、パーティに参加してもらうことに。ちなみに本作では、主人公であるニニとの仲が良くなければ、NPCを誘ったとしてもパーティには入ってくれないとのことです。

……となると、特定のキャラクターに一日中話しかけ続けて好感度を上げてやろうなどと考えてしまうのがゲーム好きの性。しかし、本作ではそんなストーカーまがいの行動を取ってしまうと、むしろ好感度がドンドンと下がっていくとのこと。

とにかく話せば好感度が上がるという信仰は捨て、現実社会と同様に、ほどよい距離感で関係性を構築していく必要がありそうです。

ちなみに、パーティの最大人数はニニを含めた3人。今回のパーティは、ニニ、イチカ、プレイ開始時には既に仲間に加わっている状態だったベニ。頭数が十分に揃ったところで、3人でダンジョンの入口へと赴きます。

|

マップ移動したところ、画面には「ベニは思うことがあったのか、離れていった……」との文字が。ベニ、離脱。

丁寧な前フリからの離脱。思いがけない展開に「こんなこともあるんだ」と爆笑しつつ、「AIを取り入れたゲームらしさが分かりやすく出てる、いいデモンストレーションだなー」なんてことを思っていたのですが、お二人のご様子を見る限り、どうやら当初の予定にはないミラクルが起きていたようです。

NPCはNPCの都合で動いているので、こういうことも普通にあるのだそう。そのため……かどうかは分かりませんが、ダンジョンにはニニ単独で挑むことも可能となっています。

|

そして、ダンジョン内には障壁が存在。この障壁は、勾玉を規定数はめこむことで破壊することができるのですが、この勾玉は、ダンジョン内にある試練を突破することで入手することができます。

|

この試練では、戦闘が発生したり、一定量のパラメータが求められるため、日常生活でしっかりと能力値を上げたり人間関係を構築する必要があります。

|

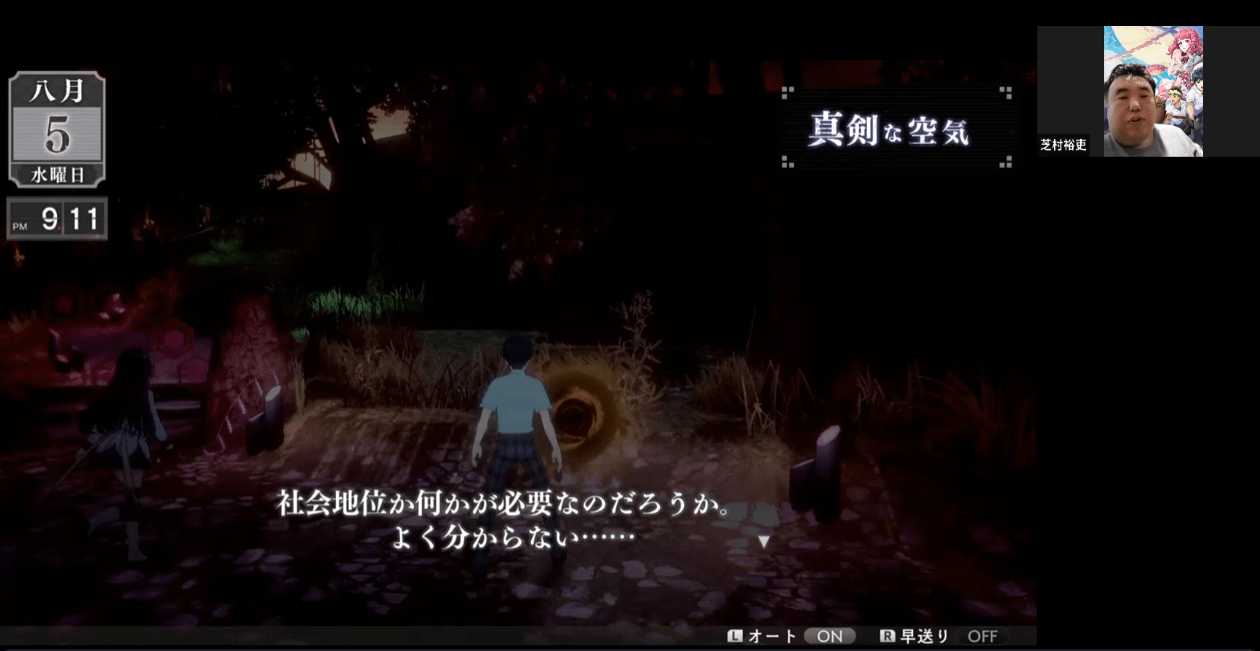

今回のプレイは、主人公の社会的地位が足りなかったために、勾玉が入手できないという場面も。このパラメータは比較的上げやすい項目ではあるそうですが、社会的地位が足りずに認めてもらえない主人公というのは中々の世知辛さを感じますね。

社会的地位のない主人公は代わりにイチカとの愛情を示すことで勾玉を入手し、障壁の向こう側へと進みます。

|

|

そして始まるのがボス戦。本作では戦闘においても人間関係が非常に重要になってきます。なんと、ボスとなるNPCの主人公とパーティメンバーとの関係によって、敵のタイプや強さが変わってくるというのです。

主人公だけではなくパーティメンバーとの関係でもボスNPCの強さが変わるというのは、これまでにほとんど聞いたことがないような気がします。プレイが進むにつれ、先ほどまでのAIとキャラクターに関するトークを拝聴していたのも相まって、どんどんこのゲームが気になってきました。

このことからも分かりますように、本作では日常パートでのプレイヤーとAIキャラクターとの関係性が、多岐にわたって非常に重要な要素となっているのです。

|

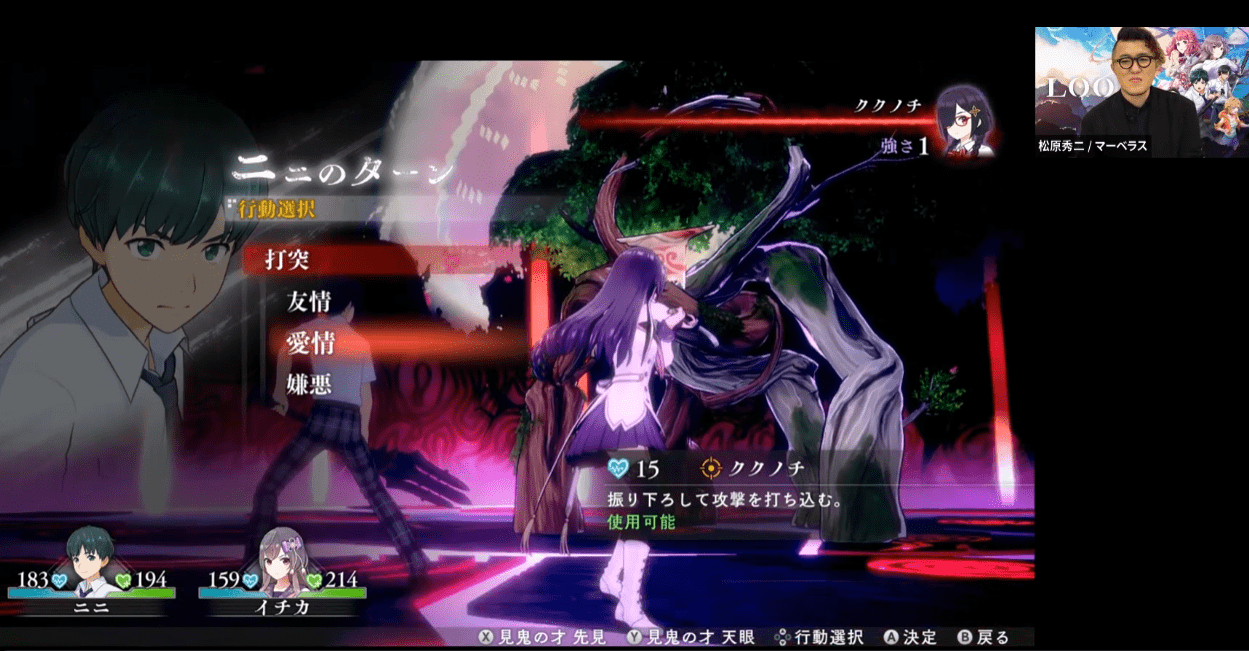

また、攻撃技にも、友情・愛情・嫌悪の3パターンがあり、それぞれで特性が異なります。戦闘で使える技もまた、キャラクターとの関係性によって増えていくとのこと。

そんな本作の戦闘で、プレイヤーが動かすことが出来るのはニニのみ。その他のNPCは、AIで動き、戦闘を行います。NPCが戦闘中にとる行動はニニとの関係性によって変化するとのことで、本作がAIが深いところにまで入り込んだゲームであるということを感じます。

|

これまでに発売されてきたゲームたちがそうであるように、AIに戦闘を任せると、プレイヤーが味方の行動を読めなくなり、取って欲しい行動と違うことをされると非常にストレスになってしまうということが問題点として出てきますが、本作では “見鬼の才 先見” を使うことで、敵と味方が次のターンで取ろうとしている行動のヒントを得ることができます。

これがあれば、味方や敵の動きを把握しつつプレイヤーの行動を決定することができるので、非常に嬉しいシステムですね。

|

|

そして、肝心の戦闘の結果は敗北。本邦初公開となるゲームオーバー画面が無情にも流れ、実機プレイは終了となりました。2人で挑むには難しいボスだったとのことで、ダンジョンに入る前のベニ離脱の時点で雌雄は決していたようです。

ベニの急な離脱を見ただけでも、AIが自由気ままに動いているなという印象だったのですが、開発段階ではもっと大変で、フリーダムに動くAIを、いかにしてキャラクターを破綻させないように制御するか、いかに辻褄を合わせてAIキャラクターをゲームに組み込むかに注力して制作を進められたとのこと。

開発陣ですら思い通りにならないという、AIを積極的に取り入れたゲームの特徴も垣間見える、本作の発売が待ち遠しくなる実機プレイでした。この作品の楽しさは、実際にプレイをしなければその髄を体感することはできなさそうですね。

終わりに

さて、本イベントについて、内容をかいつまみつつ非常に簡単な形にまとめさせていただきましたが、「ゲームとAIの融合論」というお堅い学術的な雰囲気を感じるタイトルを聞き、学会に行っていた頃を思い出して勝手に身構えてしまっていたのですが、その中身は非常にフランクで楽しいものでした。

その他にも、「現代における閉塞感」「ChatGPT」といったテーマや、イシイさんの「ChatGPTを使わずにChatGPTを語るやつこそがChatGPT」というあまりにも核心をつき過ぎている名言、完全招待制というクローズドな環境であったからこそしてくださった、ここでは書けないようなトークもあり、2時間半という時間が経過していたとは思えないような内容の濃さで、大変有意義な時間を過ごすことができました。

そして、『ガンパレード・マーチ』20年という、当時のプレイヤーが今はもう引退していたとしてもおかしくない年月が過ぎ去ってから生まれる『LOOP8』は、『ガンパレード・マーチ』のファンの思いを裏切らないように、昔のファンも今のファンも楽しめるように神経を払い、ガンパレを知らない人にとってもその素晴らしいシステムの魅力が存分に伝わるよう、分かりやすさという面においても注力して制作された作品となっています。

イベント最終盤、「芝村さんにとってゲームとは?」という質問に対し、「私は一日8時感くらいゲームを遊んでいるわけなんですが、ゲームが何かと言われたら “生活” 。補給するかのようにゲームをやってる。死ぬ直前までゲームやってんじゃないかな」と笑う芝村さんに、ゲーム好きの端くれとして共感を感じるとともに、そういった方が丹精込めて作り上げた最新作『LOOP8』への期待が否応なしに高まってしまうのでありました。

【あわせて読みたい】

『ガンパレ』『刀剣乱舞』芝村裕吏氏の新作RPG『LOOP8(ループエイト)』のWEB小説の連載が再開。独自の感情AI「カレルシステム」が特徴の期待作本小説は『高機動幻想ガンパレード・マーチ』『刀剣乱舞』などを手掛けたことで知られるゲームクリエイター芝村裕吏氏による完全書き下ろしによる作品となっている。