機械と人間、愛と生死──。ハードなテーマを描く『クライマキナ』は、人類が滅亡してから2000年後の無機質な世界を舞台に過酷な運命と、時には泣き叫びながらもそれに抗う少女たちの姿が胸を打つアクションRPGだ。

本作はハイスピードなアクションと重厚な物語が大きな魅力……なのだが、個人的にピックアップしたいポイントはちがう。本作のどの要素よりも、“少女たちの巨大感情”がもっともヤバい。

本作で主に描かれるコンビは、主人公であるレーベン・ディステルと機械の少女であるエノア、レーベンの先輩にあたる千菊ミコトと紫藤アミの計2組。彼女たちがお互いを尊び、信頼し、愛する姿からはそれぞれが持つ「愛とはなにか」という問いへの答えが見えてくる。

彼女たちのゴールは「心を通わせること」ではない。相手を愛するからこその苦しさを知ったり、戦いの前には来世を約束したり。死と隣り合わせの世界では、心を通わせてからこそが試練だ。過酷な世界で気持ちを確かめ合ったふたりのそれを貫く覚悟は、儚い恋愛のそれとは異なる切実さとエゴを持ち合わせている。

今回は2組の内から、特に「ミコトとアミ」にフォーカスして、本作の描く愛について紹介したい。

文/anymo

※この記事は『クライマキナ』の魅力をもっと知ってもらいたいフリューさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

過酷すぎる世界に目覚めた少女たちの使命は「人間になること」

さて、彼女たちの話をする前に私たちは彼女たちについて知っておく必要があるだろう。

まず主人公のレーベンは、物語が始まってすぐに「自分がすでに死亡していること」を知る。「人格データ」として彼女を蘇らせたエノアの目的は、人類再生を目標に稼働するロボット・神機たちの戦いを止めること。その鍵となるのが「ロボットは人間に逆らわない」というロボット三原則のひとつである。

先述の通りすでに人類は滅びてしまっているが、レーベンをはじめとする特殊な人格データ「E.V.E」には“人間になる”可能性が秘められている。神機たちに「本物の人間」として認められれば、その争いを止められるかもしれない……。

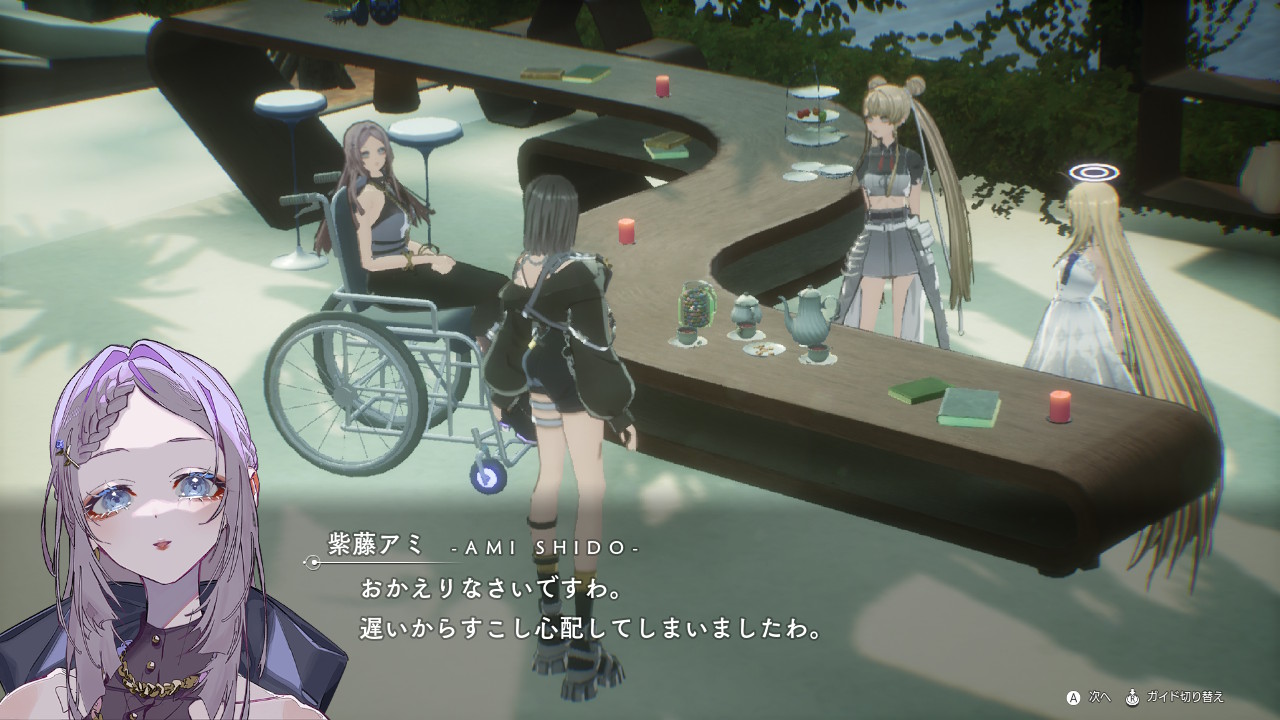

本作の基本的な流れは敵地に赴いて戦闘を繰り広げ、それが終われば拠点である「箱庭」で会話パートを進める、といったもの。機械が管理する「エデン」が無機質で死と隣り合わせの空間であるのに対して、箱庭には優雅さすら感じさせる束の間の平穏が流れている。

会話シーンはもちろんだが、リザルト画面のボイスも掛け合いになっていたり、メニュー画面ではゼロ距離で密着する姿が見れるなど、作中のさまざまな場面から彼女たちの関係性を描く熱量が伝わってきた。

ぜんぜん違うタイプ。だけど、絶対的なパートナー

これから語る「ミコトとアミ」も、それぞれレーベンと同じくE.V.Eとして選ばれた人格データだ。

千菊ミコトは、映画をこよなく愛する18歳の少女の記憶を持つ。「カッコよく生きる」を信条にしており、ピンチに陥ったレーベンの目の前にクールに現れる初登場シーンが印象的だった。

そんな彼女に、猛攻とも言えるような好意を示すのが紫藤アミ。「〜ですわ」とお嬢様言葉で喋る柔和な印象で、ミコトと同じく18歳の少女の記憶を持っている。なお、とある事情で物語の序盤は戦闘に参加することができない。

目覚めたばかりでなにもわからないレーベンに対し、ミコトは「かっこいい先輩」、アミは「やさしい先輩」として、アドバイスをしたり共に戦ったりしながら絆を深めていく。

口を開くたび「ミコト」と発しているのではないかというほどに、彼女に猛烈に愛情表現しているアミ。フルスロットルの愛の言葉は思わず面食らってしまうほどにストレートで、ふたりの関係を「永遠で絶対」、「地獄の底まで一緒」と言い切るほどに重い。物語の序盤から、このふたりの関係性はニコイチどころではない絶対的なパートナーとして提示される。

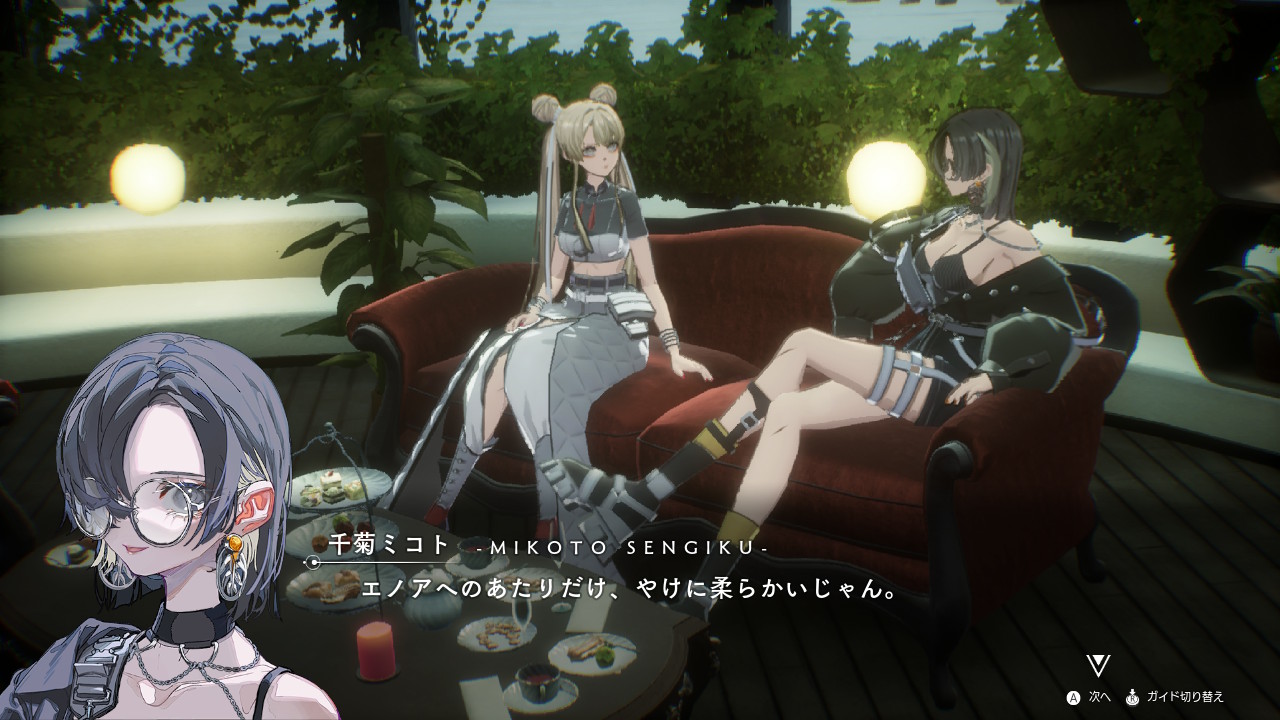

序盤こそアミの言葉の数々で霞んでしまうものの、プレイを進めているうちにミコトの方も中々なことをサラッと言ったりしていることにふと気づく。「永遠に共に生きるか、一緒に転生してもらう」という迫力のあるアミの言葉に対して、当たり前のようにサラッと「良いけど」と返しているのだ。続く「この世の摂理と戦わなければいけないぞ?」の言葉も、アミの言葉にやぶさかでもない姿勢が滲んでいるように見受けられる。

ここで気づいたことを基にミコトの発言を見ていくと、なんだかこう……後方腕組みパートナー感というか。ミコトとアミが互いを想っているのは当たり前で、その感情の重さはかなり釣り合っているのではないかと思えてくるし、多分そうだ。

お互いが見ている戦いの場面で「ミコト/アミにカッコ悪いところ見せられない」と同じ言葉で自身を鼓舞しているのも見逃せない。過ごした時間の濃密さで互いに影響を与え合っているのか、戦いの姿勢は共通しているのか。いずれにしろふたりは互いに相手に「いいところ」を見せたいし、それがモチベーションになるのだ。これを愛と言わずしてなんと言おう。

さらに、物語の中盤でふたりのこれまでが回想されると、出会ったばかりのころは仲が悪かったという衝撃の事実が明かされる。言い合いながらも死線をくぐり抜けているある日、戦い続けたことでアミの体に拒絶反応が起こってしまう。そんな自分に不甲斐なさを感じて「戦えなければ自身の存在意義がない」と語るアミに、互いを帰る場所である「はじめての家族」になろうとミコトが語りかけるのだ。

「こんなのもう、プロポーズじゃん!」と誰もが思うだろう、私もそう思う。アミがあれほどミコトに愛を注ぐのも頷ける。ふたりが生きた記憶を持つかつての世界とは全く異なる、交際や婚姻というひとつのゴールを定めることができない世界で「家族」になるというのは、この世界で一緒にいることを選んだふたりにとって最良の形だろう。血縁とは別の強固な絆で結ばれたとしても、それを家族と呼ぶのは納得できる。

相手の危機がターニングポイントになる

しかし、物語の中盤でミコトに大きな危機が訪れる。ショッキングさを持って描かれるこの場面では、アミがこれまで穏やかだった印象から一転し、狼狽したのちに確かな殺意を持って「殺す。殺す。殺す。殺す…」と呟く。このシーンでは、アミがどれほどミコトを大切に思っているのかがそれを侵害する相手への憎しみとして露わになるのだ。

相手をきっかけに激情が引き出されるというのは、感情の大きさの証左に他ならない。これをきっかけにアミはその手でミコトを救うことを誓い、以後戦線に復帰する。

ミコトを救うために奔走するアミは本当に強いし、怖い。秘めていた戦闘能力を惜しげも無く使って彼女を救うための道を切り拓いていくのだ。なお、レーベンとエノアにもこの相手をきっかけに激情を露わにするシーンが存在しており、これは本編でも大きなターニングポイントとなる。

「恋人なのかってことですわよ!!」

本作のすごいところは、アミがミコトに対し「我々は恋人なのか」としっかりガン詰めするところだ。「ずっと一緒にいようって言い合った仲なんだし」とはぐらかすも、アミは攻撃の手を緩めない。個人的にこのふたりの一番いいところだと感じている「一見、アミがミコトに向けている矢印がとてつもなく大きいようにも思えるが、どっちもどっち」な部分が現れたミコトの回答は、ぜひプレイして確かめてほしい。

これらは一部分に過ぎないが、このように物語に散りばめられた会話の数々がスポットライトとなってふたりの関係性の深さを徐々に照らしていく。関係性オタクなら身に覚えがないだろうか。ふんわりとした「この子はこの子のこと大切に思ってるんだな〜」という感覚が、彼女たち自身の言動を「根拠」として確信に近づいていくあの感覚。「根拠」を見つけたときの叫びたくなる高揚、あれをゲームを通して常に感じることができるのだ。

また、会話パートではレーベンとエノア/ミコトとアミの組み合わせだけではなく、レーベンとアミなどの組み合わせによる会話も楽しめる。このとき「第三者の視点から見たふたり」が語られるのもポイントだ。プレイヤーである自分の感じている、ふたりのよさの輪郭がよりクッキリと見えてくる。

相手がいない場面で相手を語る言葉は、本人に向けているわけではないからこそ、相手をどう捉えているのか、どんな感情を向けているのかが浮き彫りになる。言葉の端々に滲む愛情にはものすごい栄養素があるため、どの会話パートも聞き漏らせない。