『COPYCAT』は、猫を操作するというキャッチーな部分はありながらも、実際に描かれる内容はリアルな質感、だからこそシビアな家族の物語だ。本作はSpoonful Of Wonderが開発、Neverland Entertainment、Nuuvem Inc、Spoonful Of Wonderがパブリッシングを手がけている。

本作は壮大な魔法物語でも、世界を救う冒険譚でもない。でも、猫、人間、ナレーターの3つの語り手で繊細に描かれる1匹と1人の関わりが本作のなによりの魅力だ。猫と人間の両方を種としてではなく、一個人として繊細に描こうとしているのだ。

ただ、本作は「やんちゃな保護猫とやさしいおばあさんが絆を深めるまでの物語」のような、わかりやすい構図の話ではないようだ。その証左にタイトルである“Copycat”という単語には、「真似っこ」のようなネガティブな意味での模倣を表す意味が含まれている。

今回は「TOKYO INDIE GAME SHOW 2024」での試遊にくわえて、配信中の体験版もプレイしたため、その両方で感じることができた本作の物語と描こうとしているテーマについてお伝えできればと思う。

文/anymo

お皿をひっくり返して、ソファで爪研ぎ。やんちゃな保護猫シミュレーターでありながら、リアルな質感の家族の問題を描く

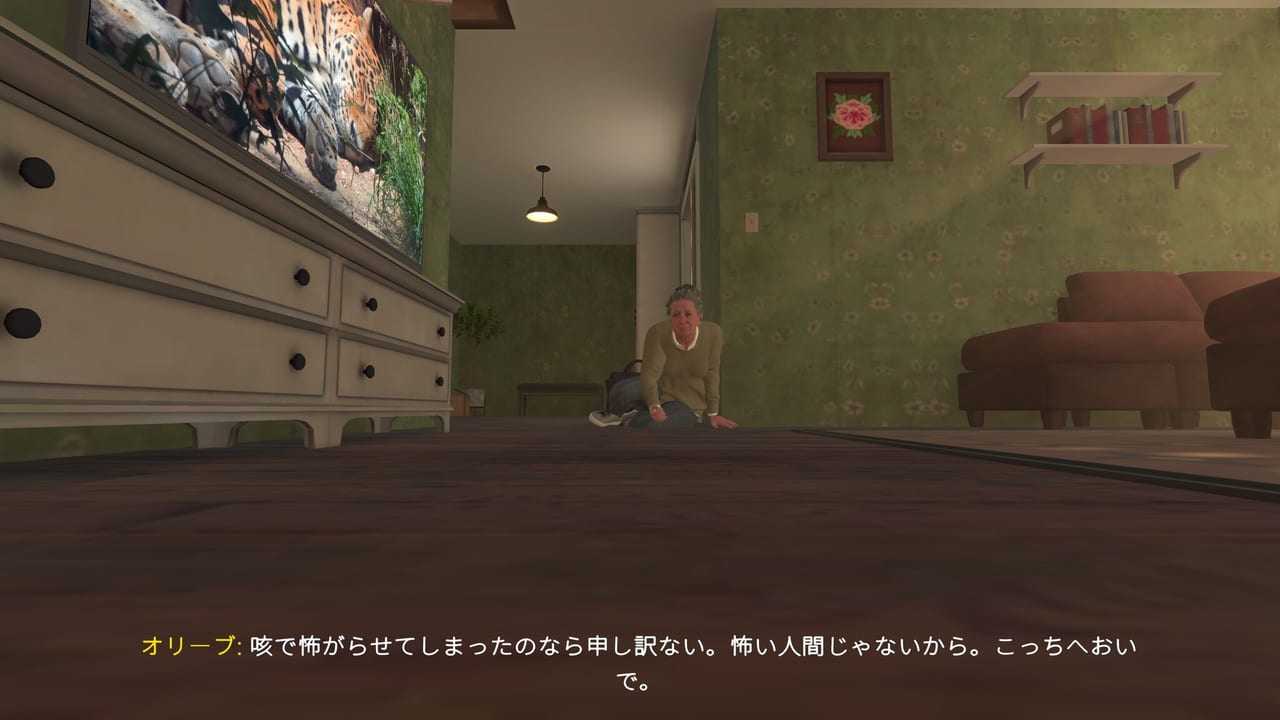

本作の主人公は「ドーン」。オリーブという高齢の女性に引き取られた保護猫だ。本作はこのドーンの視点で家や庭を探索していき、ときには家の中のアイテムにインタラクトすることで物語が進んでいく。

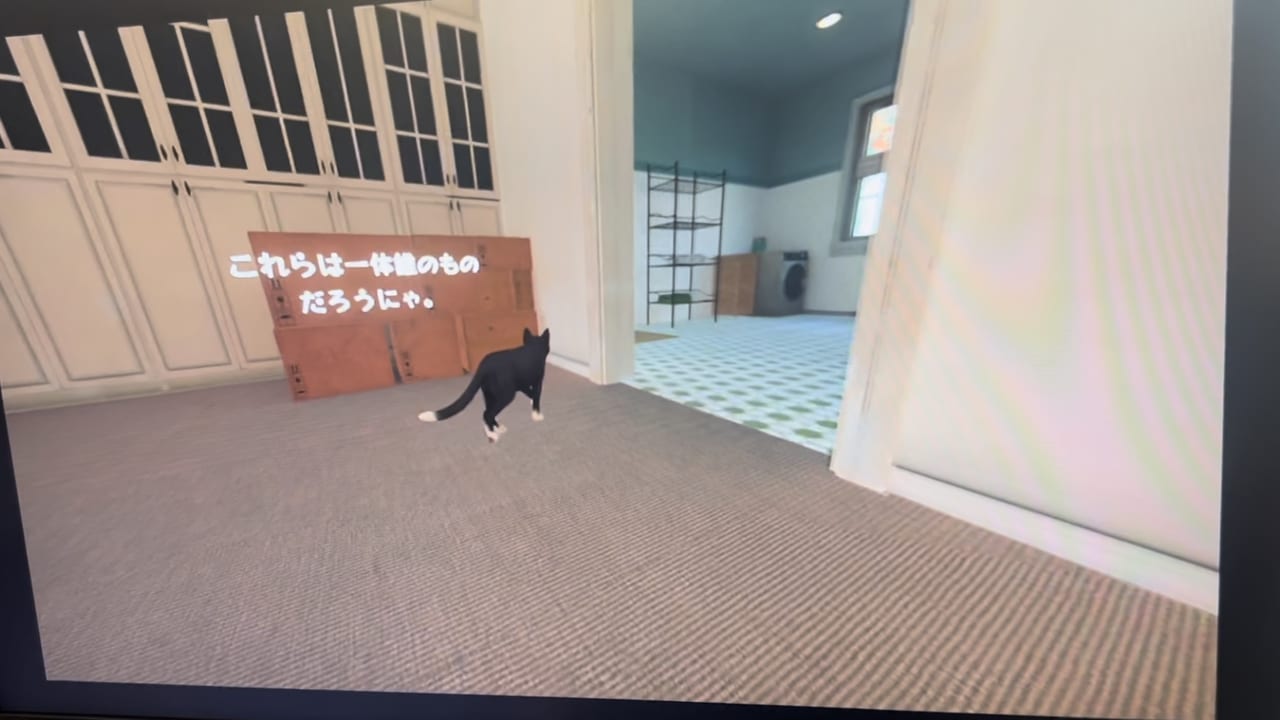

ドーンは猫なので言葉を持たないものの、家を探索していると視界のあちこちにモノローグが表示される。

「ああ、またにゃ。新しい家 新しい制限 新しい人間」

「どんな名前でもいいわ、おばあさん。覚えてるわけじゃないしにゃ」

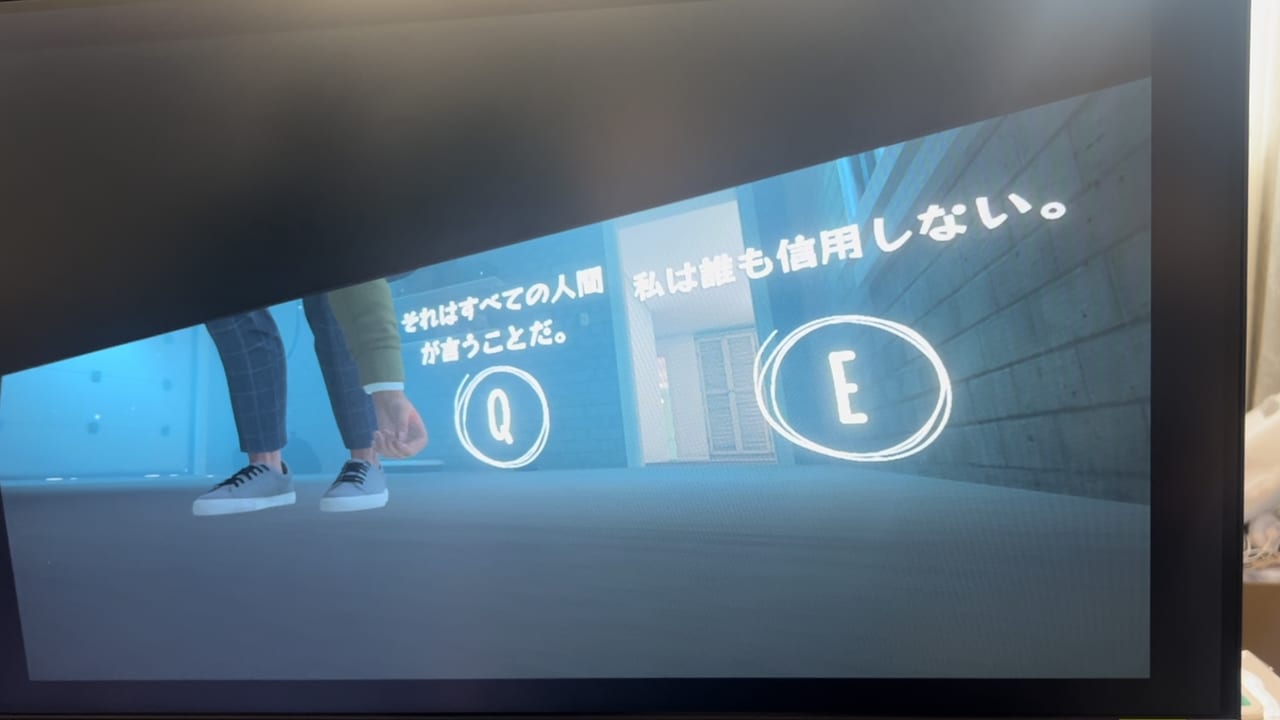

「私は誰も信用しない」

「人間は騙して特別だと思わせておいて、その後は拒絶するんだにゃ」

ドーンは訳アリな保護猫のようで、こういったモノローグの端々から人間への警戒心が非常に強いことが伝わってくる。ペットとして飼われる猫の愛らしい厚かましさのような、人間に全幅の信頼を寄せている様子とはまったく異なっており、ドーンの過去を思うとこれだけで胸がちくりと痛む。

もちろんと言うべきか、ドーンはいたずら猫である。ドーンを家に迎えるまでのプロローグが終わり操作できるようになってから最初のミッションは、「食料を盗むこと」だ。オリーブが薬局へ行った隙にガレージの棚の下のセーフスペースを抜け出し、机の上のチキンや肉などを盗みまくる。

他の日にはソファーで爪研ぎ、テーブルの上のお皿とワインをすべて床に落とす、オリーブの手を引っ掻く。こうして好き勝手いたずらをしていく中で、飼い主であるオリーブについてと、彼女を取り巻く環境が徐々に見えてくるのだ。

例えば、プロローグでは家に向かう車の中でケージにしきりに話しかける様子が描写されたり、いたずらをするドーンを叱ったあとには謝ったり、おもちゃを買ってきてくれたりと猫を愛する様子が描写される。

しかし、先述のとおり本作が描き出すのは「やんちゃな保護猫とやさしいおばあさんが絆を深めるまでの物語」と簡単なものではない。娘からの留守番電話には「老人ホームの件を相談しないと」というセリフがあったり、娘との電話では関係性が良いとは言い切れないリアルな質感の言い合いが描写される。

ズバリ同じ単語がプレイ中に登場することはなかったものの、オリーブが抱える「孤独」と、ドーンの「トラウマからくる拒絶」は本作の大きなテーマだろう。今まで家族と暮らしていたであろう大きな家を老いた体で歩くオリーブの背中は小さいし、ドーンの人間を突き放すような言葉しか選べない選択肢は切ない。

また、詳しいネタバレは避けるが「オリーブがなぜドーンを引き取ったか」という理由の部分も本作において非常に重要な意味を持つ。序盤で明かされる物語の大きな一部分なので、このシーンはぜひ実際にプレイして体験してほしい。

スケールの小さな世界を、3人(ふたりと1匹)の語り手が繊細に描く

試遊と体験版で探索できる範囲は非常に狭く、というかオリーブの家とその庭だけである。この小さな世界では確かに風景はあまり変わらないものの、毎日インタラクトできるものが変わったり、特定の位置ではそれに対応したモノローグが表示されるなど退屈に思うことはまったくなかった。

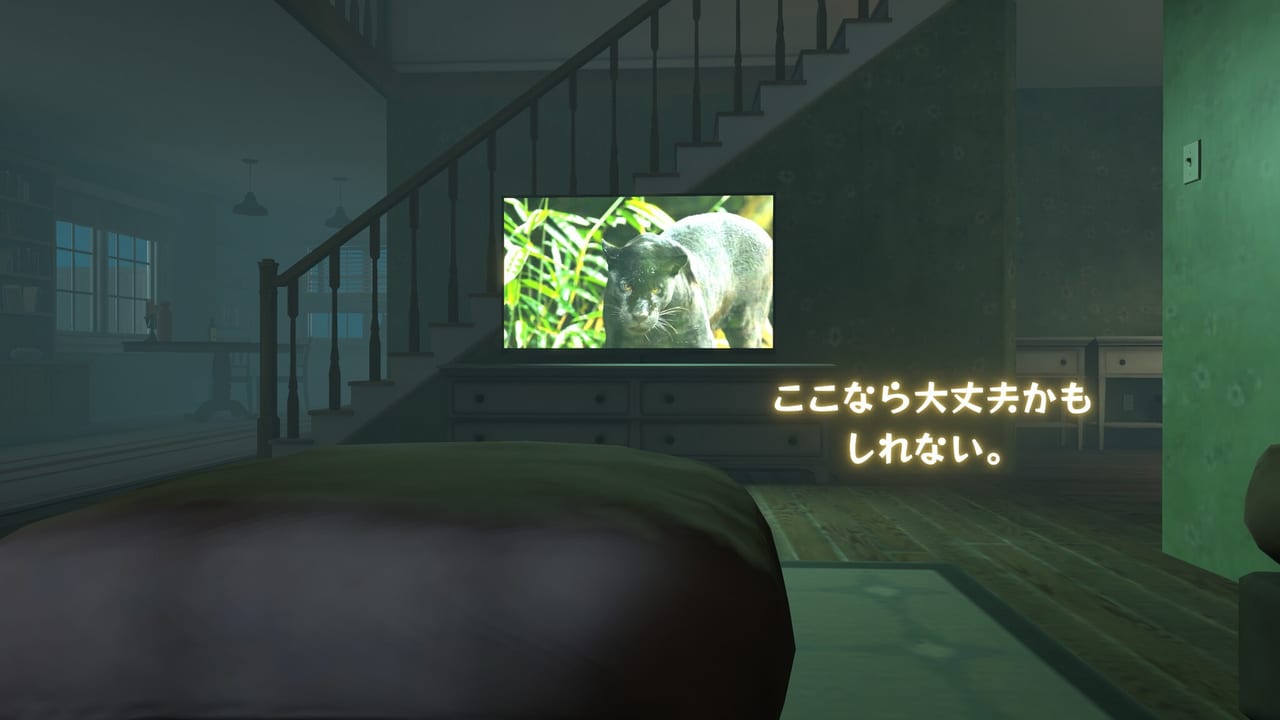

また、主人公であるドーンのモノローグ、登場人物のセリフと合わせて物語のナレーターのような「自然の専門家」が登場する。彼はリビングのテレビのナレーターとして登場するものの、その後はドーンやプレイヤーに語りかけるように『COPYCAT』のナレーターに役割を変えていく。

生き物として暮らすドーンと、人間として暮らす登場人物、メタ的ともいえる視点から見ている「自然の専門家」と、この小さな世界に、それぞれ全く違う形の3人の語り手が存在しているのだ。異なる視点から同じ出来事を見ることで、それぞれのシーンをより解像度高く、繊細に受け止めることができる。

グラフィックで描かれる登場人物の内心とプレイフィールがリンクする

家の中は物が少なく彩度も低く、オリーブの内心を表現するかのように薄暗い印象を受ける。かつては家族用であったであろう大きなテーブルにふたつだけ置かれた椅子のもの悲しさや、テレビの前のカウチにひとり座るオリーブの姿など、プレイ中は何度も彼女の孤独に思いを馳せてしまった。

それと同じように、ドーンが初めて庭に出た際の風景の美しさには生物としての興奮が映し出されている。序盤から何度も脱走の意思を見せていたドーンが、オレンジ色の夕陽と緑の芝生のさざめきの中でカラフルな蝶を追いかける、のびのびとした様子はそれだけで感動するほどに美しい。

また、これまで先述の薄暗い印象の家から突如屋外に出ると、ドーと同じくプレイヤーも閉塞感から解放される。視覚的な広がりや、壁や障害物に邪魔されない自由な探索で、ドーンの生物的な喜びとプレイヤーが感じるゲーム的な快感が重なるのだ。

ドーンの内心がセリフではなく空間にモノローグとして登場することや、こういった登場人物の内心を反映したかのような画作りはどこか絵本的で、物語へ深く没入させてくれる。本を読んだり、映画を観たりするのとはまた異なった、能動的に物語を動かしていくアドベンチャーゲームだからこその形式を、本作はばっちり活かしているように感じられた。

オリーブと娘の関係や、ドーンの出自など気になることは多く、ちょうどこれから色んなことが進んでいくのではないか……という予感を残して体験版は終了。終盤には、ドーンの心境の変化の予兆を感じさせるシーンや、関係性のターニングポイントとなるようなシーンが描かれていた。

ごく簡単なQTEと探索がメインゆえに、ゲームが得意でなくともプレイできるうえ、体験版は1時間ほどで終わるコンパクトかつ濃密なものとなっている。ぜひ実際にプレイして、オリーブとドーンの物語を「ゲームプレイ」という視点で見届けてほしい。