昨今では、モキュメンタリ―(フェイク・ドキュメンタリー)形式のホラー作品が流行している。

かつては「そこそこカルトな映画のジャンル」といった印象で認知されていたかもしれない。しかし、インターネットで発表される小説や映像を通じて人気に火が付き、昨今ではテレビ局による番組としても複数の作品が展開されている。

そんな「モキュメンタリ―」ホラーを「VRゲーム」ならではの手法で表現した作品が『Project_Y: Working Title』だ。

なお、作品の性質上、本作は事前情報ゼロで楽しむことが推奨される。核心に迫るネタバレはできるだけ記事内でも控えるが、本作の魅力を伝える上である程度の言及は避けられない。

モキュメンタリ―ホラーが好きな方、「ネタバレ厳禁」とされる作品が好きな方は、本作の販売ページにガンダで駆け込んで頂きたい。

結論から述べれば、本作は従来のモキュメンタリ―ホラー映画/映像の鑑賞形式を踏襲しつつ進化させ、「VRのホラーゲーム」ならではの恐怖を成立させている。

まず、本作は映像を視聴し怪異を探す「間違い探し」のようなスタイルで進行するが、この形式はオーソドックスなモキュメンタリ―ホラーの鑑賞体験に近く、題材にゲームプレイが非常にマッチしている。

そして、本作の設定も見逃せない。リード文でのネタバレを回避すべく詳細は後述するが、『Project_Y: Working Title』はゲームにおいて絶対的に安全な存在すらも恐怖のドン底に突き落とす。「VRHMD」そのものの性質との相乗効果で描き出される恐怖は、我々がフィクション作品を楽しむ前提に刃を突き立てるのだ。

6月21日の東京は暑かった。

編集部からの依頼を受け、秋葉原で実施されたインディゲームのイベント「TOKYO SANDBOX」の会場に訪れると、なぜか涼し気なブースがひとつだけ目に入る……。

そこで筆者は『Project_Y: Working Title』を試遊する機会を得たため、追ってプレイさせて頂いた製品版の感想とあわせてお届けしよう。

本作はすでにMeta Quest 2/3向けに販売されており、8月ごろにはiOS版(以下、スマホ版)も販売される予定だ。

文・取材/りつこ

そもそもモキュメンタリ―ホラーってなんだっけ

改めてモキュメンタリ―(フェイク・ドキュメンタリー)ホラーについて軽くおさらいしておこう。

まず、モキュメンタリ―とは、「ドキュメンタリー」作品を装ったフィクション作品であり、モキュメンタリ―(フェイク・ドキュメンタリー)ホラーとは、ドキュメンタリー風のホラー作品である。

モキュメンタリ―ホラーの火付け役としては1999年に公開された映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が挙げられ、著名なヒット作でいえば『パラノーマル・アクティビティ』といった作品も同様のジャンルに該当する。国内においては映画『ノロイ』や『オカルト』、『コワすぎ!』シリーズといった白石晃士氏による作品なども定番だ。

また、YouTubeで展開される作品も多く、執筆時点で登録者数が97.3万人を超えるYouTubeチャンネル「ゾゾゾ」や28.1万人が登録する「フェイクドキュメンタリーQ」などは昨今の盛り上がりに大きく貢献したホラー番組と言えるだろう。

オーソドックスなモキュメンタリ―ホラーは、素人が撮影した映像を装ったもの、緊急で撮影された映像を装うものが多く、前述のとおり劇映画のようなカット割りや、カメラの存在を感じさせない撮影、いかにもプロフェッショナルな雰囲気の演技などは採用されていない。

しかしながら、撮影者の存在を強く感じさせる設計などにより、作中の心霊現象などが「本当に起きた出来事かもしれない」と思わせる効果が高められている点が印象的だ。そういった「画面から鑑賞側に怪異がせり出てきてしまう」ような感覚や、ドキュメンタリーやミステリーのように出来事を掘り下げていく楽しさがジャンルの魅力となっているだろう。

『Project_Y: Working Title』はモキュメンタリ―ホラーの伝統的なスタイルにのっとった構造を採用している。開発陣にお話を伺ったところ、フジテレビ系列で放送されていた『放送禁止』シリーズなどが好きだったことから、今作の制作に至っている点もあるという。

また、以前ファミ通にて公開された『Project_Y: Working Title』のインタビューによると、開発メンバーのひとりは実際に心霊ビデオ系の作品に携わっていたこともあるという。

こういったバックグラウンドからも、本作はモキュメンタリ―ホラーファン必見の作品と言えるはずだ。

撮影された「360度映像」を鑑賞していくユニークなゲームプレイ。実は相性が良い「間違い探し」とモキュメンタリ―ホラー

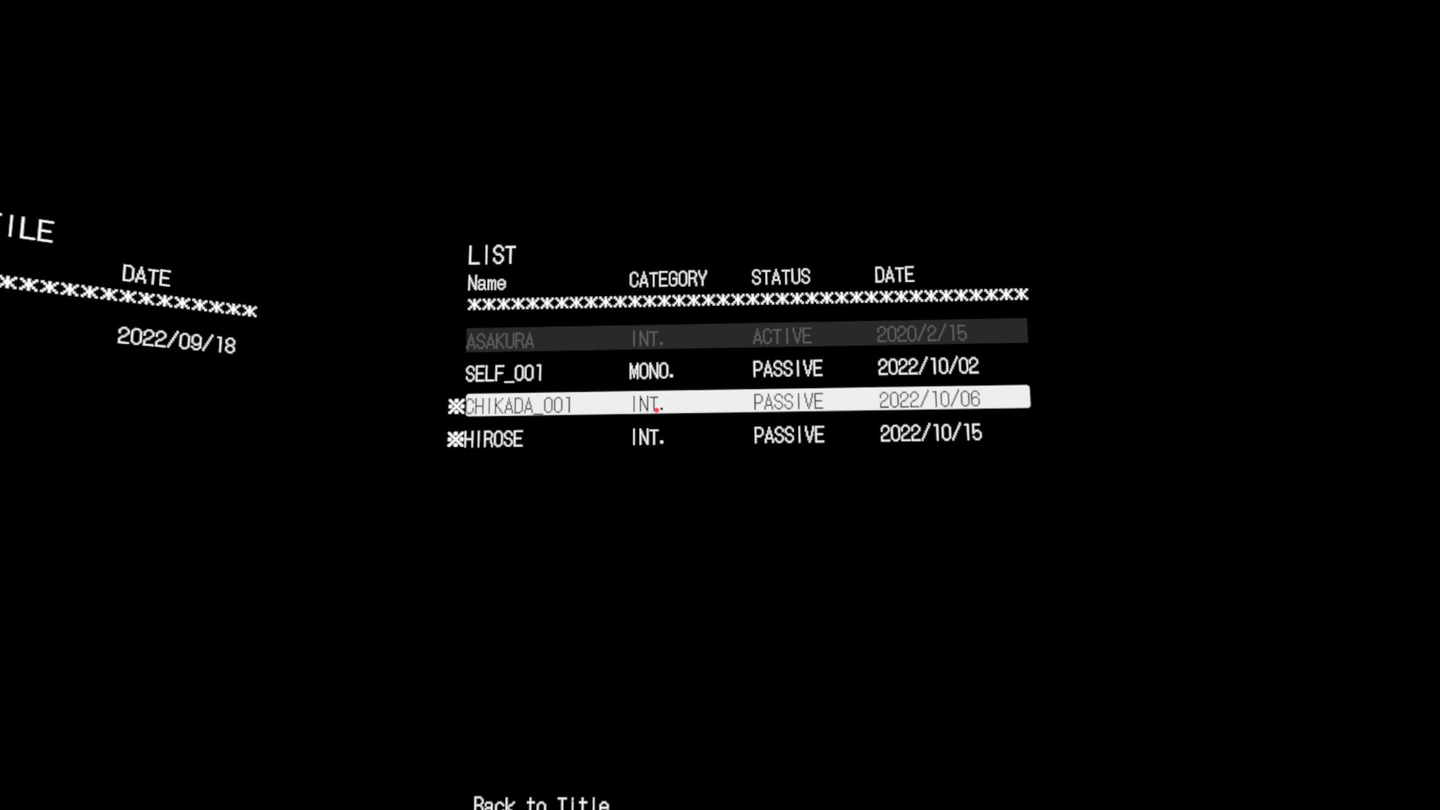

本作はフリーライターの流川が「聞くと呪われる」とされる実話怪談の謎を追う様を題材にしている。形式としては主人公・流川英二が360度カメラを駆使して撮影した映像や、調査の一環であるインタビュー映像のファイルをプレイヤーが再生するかたちで進行していく。

フリーライターである流川やインタビュイーたちは‟凄みのある人物”としては描かれない。彼らのフラットな振る舞いが、「実際に撮影された」という設定の各映像を生々しく演出する。

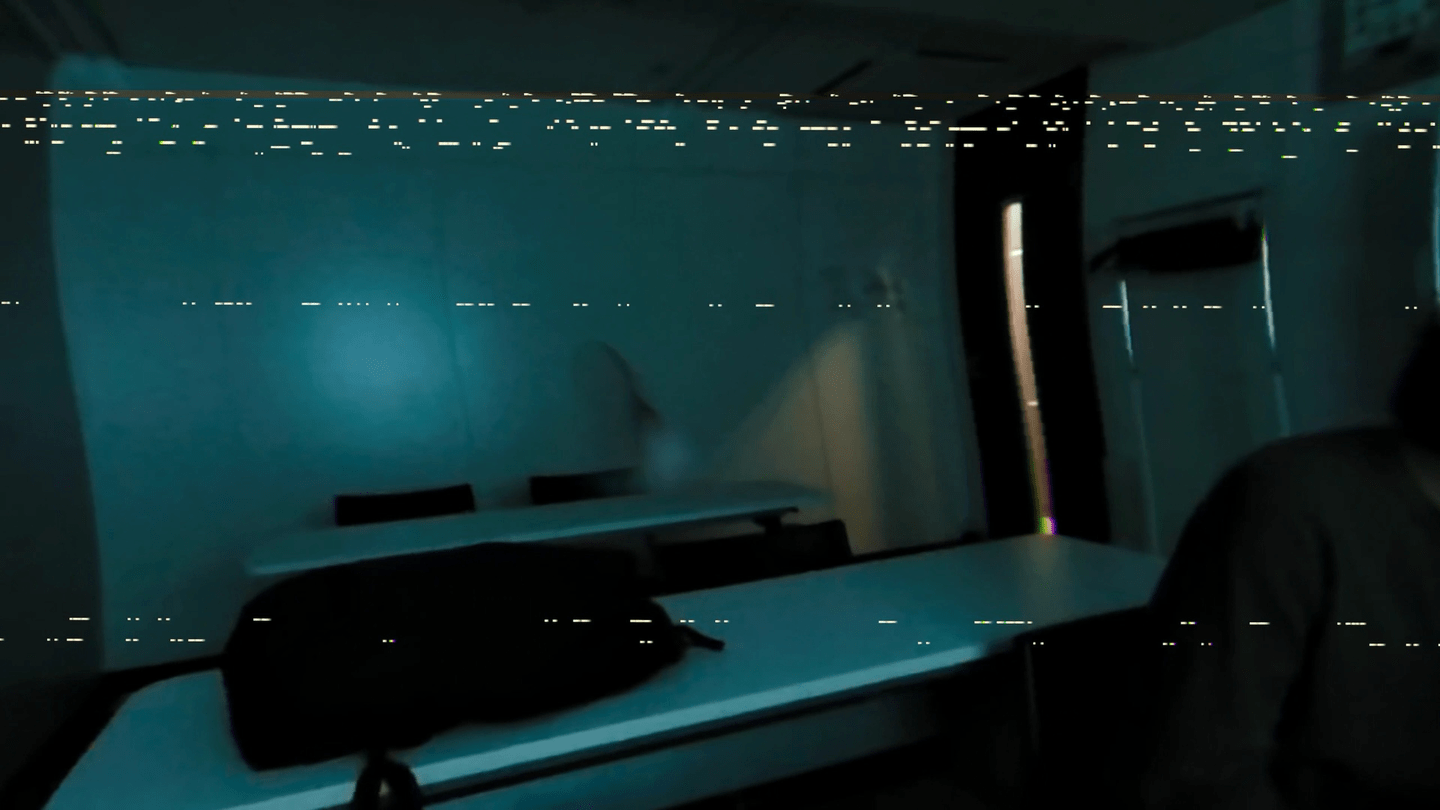

そして、「聞くと呪われる」という怪談にまつわる映像には、「禍々しい存在」が見え隠れする。禍々しい存在はノイズと共に出現する形となっており、本作ではプレイヤーが各映像の中で怪異を視認することで進行する。

本作では360度の映像を採用しているため、画面にノイズが走ればプレイヤーは天球上の映像を見渡し「禍々しい存在」を自ら探していくこととなる。いわば、物語を追いつつ「間違い探し」をしていくようなスタイルだ。

記事の冒頭で述べたように、このスタイルはオーソドックスな「モキュメンタリーホラー」の形式にマッチしている。

というのも、オーソドックスなモキュメンタリーホラーは、監視カメラや登場人物が手にしたハンディカム、緊急でカメラを回した映像、といった設定のカメラワークが採用され、一般的な劇映画のようなカメラワーク、カット割はほとんど使用されない。

そのため、誰かのホームビデオのようなスタイルの映像をまじまじと鑑賞し、結果として「いつ恐怖/異常な現象が訪れるのか」と身構えて映像と対峙するケースが多い。これは「間違い探し」的な鑑賞体験と言えるだろう。

つまり、本作はモキュメンタリーホラー形式の映像作品における「間違い探し」的な鑑賞体験に最適なゲーム化を行っている。そして、映像が360度になることで「見回して探す」という「ゲームらしい動作」も自然と強化されている。

結果として従来のモキュメンタリーホラーらしい映像のリズムや臨場感はそのままに、ゲームとしてフリーライター・流川に纏わる恐怖を味わえる。作品のフォーマットそのものが、本作の発明であり魅力のひとつであると感じた。

モキュメンタリー、VRの「鑑賞者の世界にせりでてくる」感覚とプレイヤーの「自己責任」であそぶホラーゲームの相性がヤバいくらいに良い

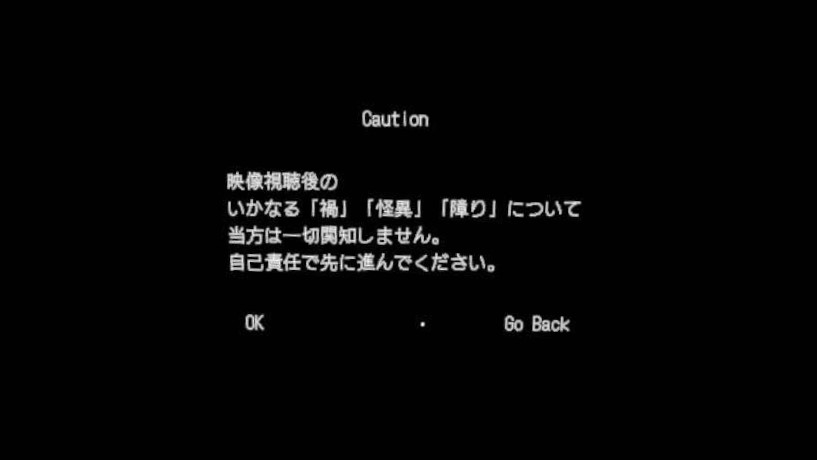

本作をはじめてプレイする際に、画面上に警告文が表示される。それは、作中の映像視聴後に発生した「怪異」、「障り」、「禍」について、開発陣が一切責任を負わず、映像の視聴が自己責任であるという文言だ。

なにより、ストアページや本作の冒頭で視聴できる映像によると、インタビューおよび調査が実施されている実話怪談は「聞くと呪われる」という性質を持っている。

警告文に同意したなら、もうだれも‟あなた”を助けてくれない。要するに『Project_Y: Working Title』において、プレイヤーは「プレイアブルキャラクター」と無関係の神ではない。本作において、プレイヤーは、この現実を生きる‟あなた自身”として映像を鑑賞しなければならないのだ。

そもそも、従来のディスプレイは、映し出されている映像と鑑賞者/プレイヤー側の世界を切断する。これにより、鑑賞者はある程度安心して映像を鑑賞することができる。

いっぽう、VRHMDは視野を覆うようなスクリーンに、頭部と連動するインタラクション、「そこに存在している」かのような被写体の遠近、スケール感などにより、矩形のディスプレイのような安心を鑑賞者/プレイヤーから奪い去る。

この性質はもちろんプレイヤーの臨場感を高めるが、それ以上に「画面の向こう側」と「プレイヤーが生きる世界」の間に立つ第4の壁を曖昧にしてしまう。

VRHMDの特性、「モキュメンタリ―」というスタイル、ポテンシャルを存分に引き出す「聞くと呪われる」という設定、これらを駆使して演出された「コチラ側に迫り出てくる恐怖」は、怖すぎてもはや美しい。開発陣にお話を伺ったところ、作中には実際の体験談も含まれており、あくまでもフィクションだとタカを括っているプレイヤーの背筋もゾクりと震わせてくれそうだ。

試遊版のビルドは本作の概要がシンプルに体験できる形式であったが、製品版では「ただそこに居る」ような怪異が、徐々に猛威を振るいはじめるような形式を採用している。

恐怖や呪いがウイルスのように伝播し、それがプレイヤーへ浸食していく体験は、早くもエアコンを付けたくなる今日この頃に必須である。

この夏は自ら呪われて暑さを凌ぎ、「禍々しい存在」にまつわる真実を追求する必要があるのではないだろうか。

このたびの取材では会場にてスマホ版のビルドも拝見させて頂いたが、かなりVR版のシステムを綺麗に移植できているように感じた。VRの製品版にはMeta Quest2/3の機能を活かした恐怖演出も用意されていたため、スマホ版独自の演出も注目のポイントになるだろう。

筆者個人的に、本作は、メチャクチャ多くのユーザーに届くべき独自性、キャッチ―な恐怖表現を有した作品だと思う。8月頃にスマホ版がリリースされれば、VRデバイスの参入障壁も無くなる。そうすれば本作を遊ばない理由は一切なくなる。

【イベント情報・続報】

— Project_Y @8/28~9/7ベネチア国際映画祭2024公式ノミネート (@Y_Pro_Common) June 21, 2024

明日6/22(土)の #TokyoSandbox2024 では、現在開発中のios版の体験版を試遊できる予定です。

ぜひ会場まで足をお運びください!#PJ_Y#心霊ホラー pic.twitter.com/gEgntacPao

本記事を通じて興味を持ったもののMeta Quest2/3を所持していない方は、『Project_Y: Working Title』の公式Xアカウントをフォローして発売を待とう。