「俺たちはどう殺すか」を無限に考えられる戦略性の高さがシブい

さて本作のもう一方の魅力が、『DOOM: The Dark Ages』は“死ねる”ゲームでもある、という点だ。とはいえ、この点に関してはプレイする際の難易度に応じて印象が変化するであろうということは前置きしておきたい。正直に話すと、初見なのに調子に乗ってそこそこ高めの難易度を選んでしまった筆者の驕りもあります。

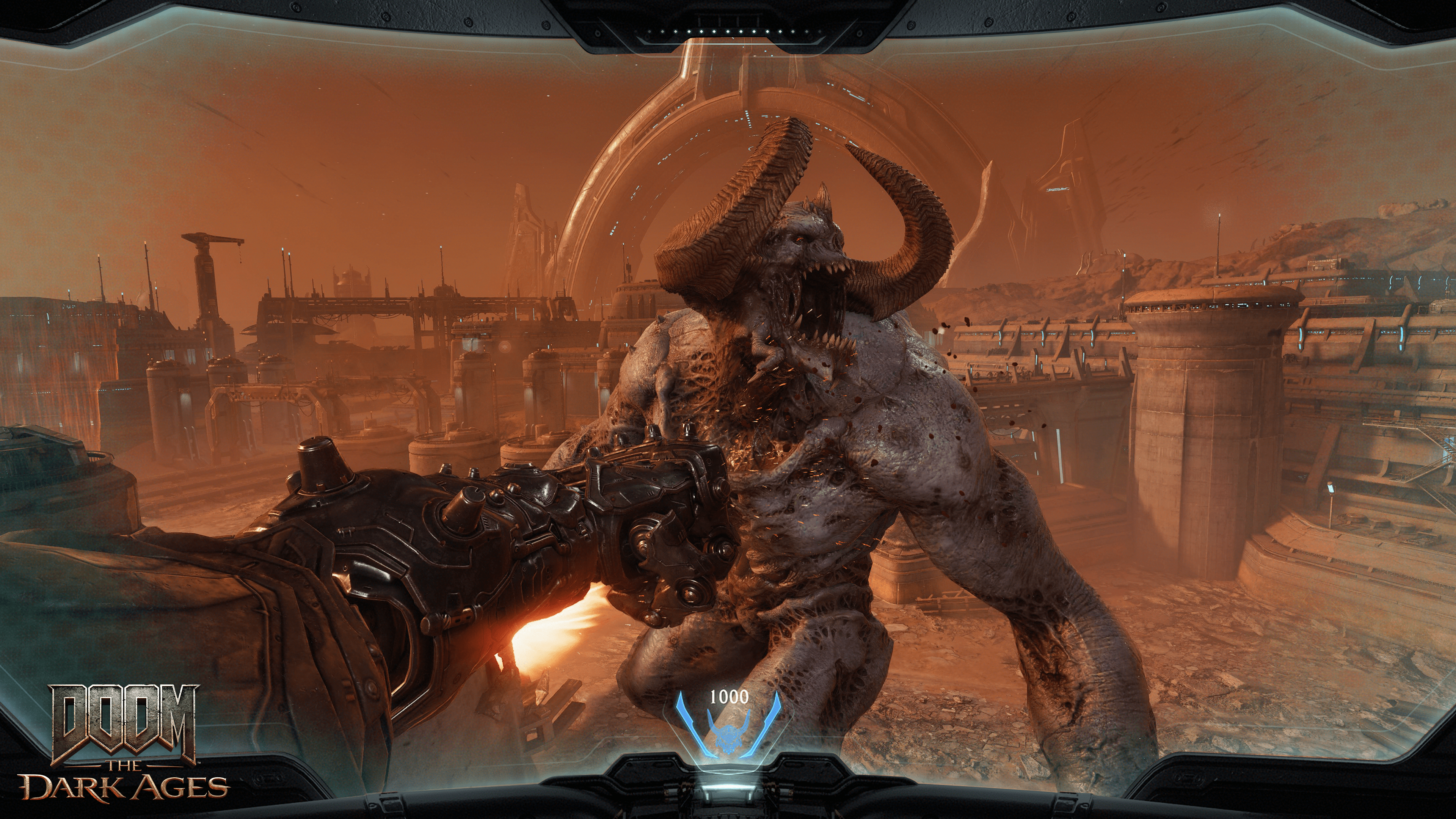

前の項で「爽快感」をプッシュしたが、それと両立して本作には確かな難しさがある。敵の数が多く気づけば囲まれているし、ひとつひとつの被弾もちゃんと手痛いし、何より大型の敵がシンプルに強いので、しっかり攻略・対策を立てる必要がある。

例えば、絶え間なく高火力の遠距離攻撃をバラまいてくるタレット型の敵に対し、遠目から撃ち合っていてもこちらの方が削られてジリ貧になってしまう。となれば、シールドを構えての体当たりで一気に距離を詰めてショットガンや近接攻撃をねじ込み、一瞬でカタをつけてしまうのが早い。

また、パリィを狙うのが有効な相手には「パリィしやすい攻撃を誘発する」のも攻略法のひとつ。特に弾速の遅いパリィ可能な遠距離攻撃はチャンスを作りやすいので、あえて距離を離して“撃たせる”手法もたびたび使う場面があった。

しかしパリィの機会を待っているだけでは、他の敵から撃たれる弾や、気づけば背後に回り込んでいる近接タイプによる被弾が待ち受ける。本作におけるザコ敵は、上の項で触れた賑やかしの役割だけでなく、プレイヤーを取り囲んで悠長に待っていられない緊迫感を生み出し、よりアクティブに戦うよう誘導する役目も担っているのだろう。

特に今回は限られた時間でのプレイということもあり、その場その場で攻略法を自分で考えることが多く、これが非常に筆者の肌に合った。ちょっと背伸びした難易度を選択したこともあり、何度も倒れながら「次はこうしよう」、「やっぱりこっちの方が良いかも」と試行錯誤を重ね、ようやく攻略できた時の達成感には“死にゲー”的なシブくも満たされる味がある。

同時に強く印象に残ったのが、本作は非常に「選択肢が多い」ゲームであるということだ。個性豊かで種類も豊富な銃、盾を使ったアクション、近接攻撃と敵を殺す手段はいくつも用意されている。そして、それぞれに強みがある。なので撃つか、突っ込むか、待つか……常に揺れ動く戦場で、高速で判断を下していく感触が忙しなくも非常に楽しい。

アクションゲームにおける選択肢というと、つい「ステルスorコンバット」みたいな形を想像してしまう筆者だが、今回の試遊範囲でステルスという概念はほぼなかった。それでも、ゲームプレイが彩り豊かに感じられたのは、無数の“殺し方”が本作には用意されていて、そこから自分にとっての最適解を選ぶ幅が設けられていたからだろう。

「俺たちはどう殺すか」……殺して殺されてのサイクルを繰り返しながら理想の殺し方を見つけていく、単なる爽快感だけでない、殺しの戦略的な楽しみを求める方にこそ、本作の高難度モードはぴったりかもしれない。暴力というのはただ振るうだけで素晴らしく快いが、とはいえそこに効率や正確さ、あるいはオリジナリティを求めてしまうというのも、何ともゲーマーらしい……人間らしい営みではないだろうか。

ただし本作に関しては、難易度調節の機能がかなり豊富に盛り込まれていることはここに明記しておきたい。上のような感想を抱いたのは、初見プレイかつ限定的な範囲の試遊で、筆者が己の力量に見合わない高難度を選んでしまったからというのも理由のひとつにあるはず。なのでハードルの高さを感じていただきたくはないのだが……この苦戦の経験も、これはこれで筆者にとっては思い出深い体験となった。

まさかの巨大ロボ! 重々しさが最高な「アトラン」操縦パート

ここまでは『DOOM』シリーズでもおなじみのFPS戦闘にフォーカスしてきたが、本作『DOOM: The Dark Ages』にはまた別の体験も用意されている。そのひとつが、巨大メカ「アトラン」を操縦して、超大型サイズのデーモンと戦うパートだ。

何はともあれ、とりあえず搭乗&起動パートの映像がめちゃカッコいいので見ておいてください……。「巨大ロボもの」っぽさがあふれかえっていて、なんかすごく愛を感じます。

※搭乗シーンは動画の50秒くらいから

ゲームプレイ自体は巨大ロボットらしく重々しさが強調されており、特に格闘戦における重厚感がすさまじい。バカデカ質量の拳でバカデカデーモンをぶちのめす、ただそれだけでバカデカ幸福が得られるって、良いね。

もう少しマジメにゲームシステムに触れていくと、こちらはFPSシーンと比べるとかなりシンプルにまとめられており、数種類の格闘、あるいは火器を使って敵を撃破していく。ジャスト回避を成功させると強力な攻撃に用いるゲージが溜まるので、敵のモーションを見切りながら殴り合うイメージだ。

やはり目を引くのは、巨大質量同士がぶつかり合い、ケタ違いのサイズの肉片が飛び散る超ド級スケールのバイオレンス。試遊範囲ではガトリングのような武器も使えたが、個人的にはやはり「拳」で殴るのが良い。長押しで放てるチャージパンチも、ためている間のモーションに“力み”を感じるのが最高だった。

もうひとつ、FPS戦闘とは異なるプレイフィールを与えてくれるのが「ドラゴン」パートだ。ファンタジーっぽさもありつつ、しっかりマシンガンで武装しているのが『DOOM』っぽくてナイスなデザイン。

ドラゴンパートではもちろん空を飛びながらの空中戦を繰り広げるのだが、こちらは大きくふたつのモードに分かれている。三次元空間を自由に飛び回る通常モードと、ターゲットに照準を固定して上下左右への回避を主軸に戦うアサルトモードだ。基本的に戦闘中はアサルトモードを使用する形となるので、戦闘機を操縦するようなフライトシューティングとは、やや戦闘の感触は異なる。

こちらもジャスト回避が重要なファクターで、タイミングをあわせた回避に成功すると一定時間は攻撃力が大幅に上昇する。やや独特の操作感なため慣れは必要かもしれないが、パワーアップ状態に入ると途端に撃破スピードが上がるので爽快感が強い。

アトランパートの魅力が重厚感にあるのに対し、ドラゴンパートは「疾走感」の印象が強い。アサルトモードの回避運動も瞬間移動かと見紛うほどの瞬発力があるし、シンプルに大規模な戦場の一角を“飛び回る”気持ち良さがあった。いずれにせよ、メイン要素となるFPS戦闘の間に差し込まれるスパイスとして、豪華なシングルプレイ体験を作り出してくれているのは間違いない。

『DOOM: The Dark Ages』は最高にゴキゲンなFPSだった。その理由のひとつは、無数の敵を次から次へと殺し散らかしていく爽快感にある。スピード感と無双感、そして要所に差し込まれるバイオレンスな演出から編み出される根源的な快感は間違いなく本作の大きな魅力だし、素人目にも『DOOM』らしいと感じられるポイントだった。

しかしその一方、難度を上げればあっという間に「頭も身体もフル回転させないと死ぬ」FPSへと変貌する。もちろん楽しみ方は人それぞれだし、難易度を調節する機能もしっかり盛り込まれている。が、筆者としては「死にながら学び、自分ならではの攻略を築いていく」遊び方が非常に楽しめたことは伝えておきたい。

『DOOM: The Dark Ages』は5月15日(木)、PS5とXbox Series X|S、PC(Steam)向けに発売予定だ。