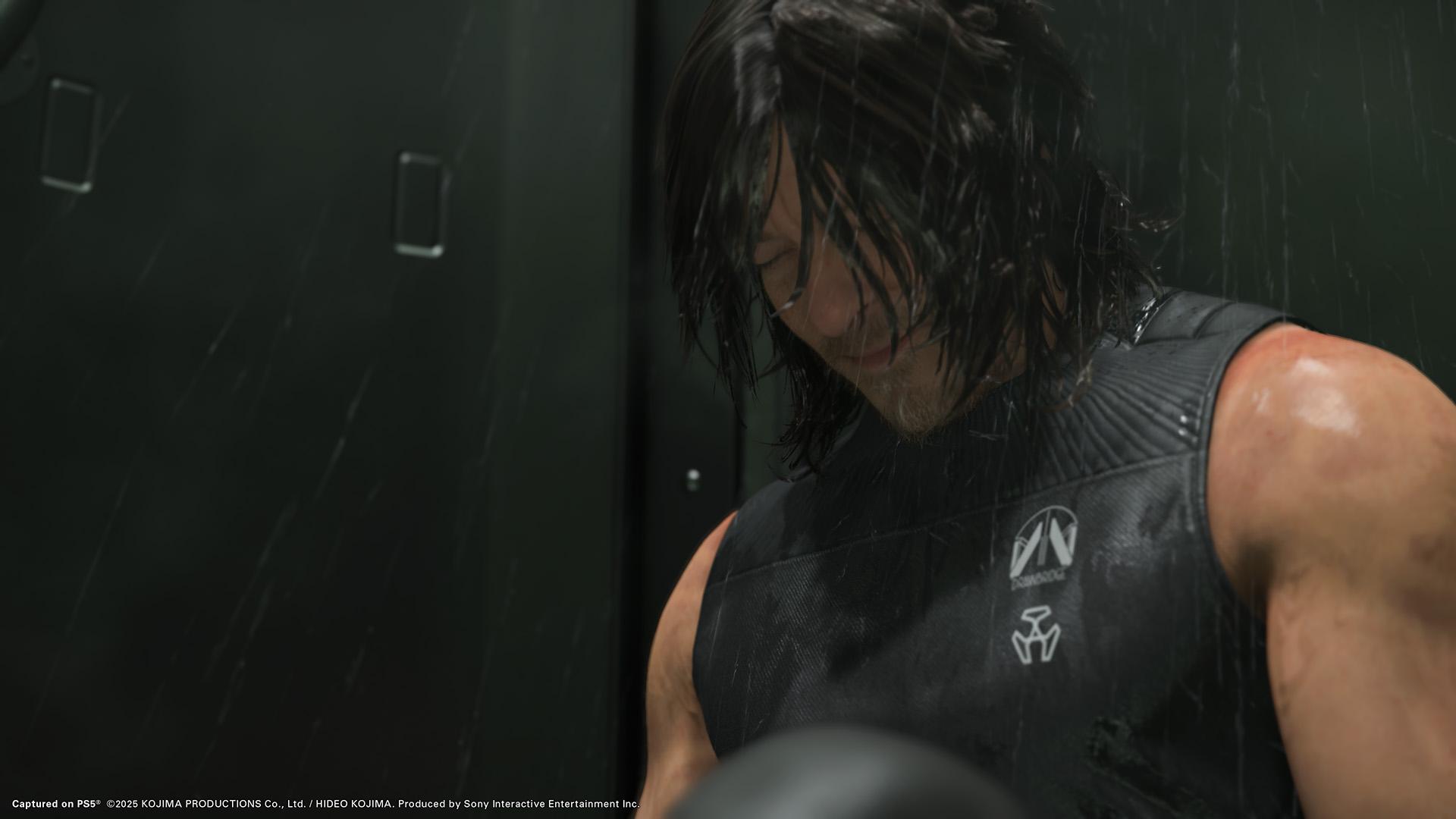

3月10日、ついに『DEATH STRANDING 2』(以下、デススト2)の発売日が2025年6月26日と発表され、プレオーダートレイラーも公開された。

正直に言って、その映像は見ていて目頭が熱くなるほどであった。

Woodkid氏の高らかな歌声を背景に映し出される景色やさまざまなシーンでは、前作のテーマであった「人との繋がり」が構築された後の世界──つまり、人々の関係性が構築された”あと”の物語であることが示唆される。

しかし、その映像のラストパートで衝撃的に突き付けられる言葉は、

「我々は繋ぐべきではなかった」

というものだった。

前作『DEATH STRANDING』(以下、デススト)は、“分断された世界”を繋ぎ直して、人との絆や繋がりを再構築していく物語だった。しかし今度は、その繋がりを否定するかのようなメッセージが提示されたのだ。これは、プレイヤーにとっても大きな疑問を投げかける。

本当に「繋がること」が正解だったのか?

主人公のサム・ポーター・ブリッジズがあれほど苦労して成し遂げたことが、今作では“否定”される展開を迎えるのか? この問いが、続編への興味を大いにかき立てるのだ。

だが、今回の記事で述べたいのは、その物語がどうなるかの考察ではない。

むしろ焦点を当てたいのは、前作『デススト』の根本的な魅力──「人に優しくすることで癒やされる、人に優しくされることで癒やされる」という好循環を生む独自のオンライン要素である。

競争するわけでもない、他人を出し抜くわけでもない。ただ「人の役に立つ」ことでプレイヤー同士が繋がり、励まされる……そんな体験を提供してくれるゲームは、そう多くはないからだ。

本稿では、『デススト2』の発売に向けて、前作のこの「善意だけを抽出した」オンライン要素に着目し、解説をしてみたいと思う。このシステムがどのように作られているのか、なぜそこに「癒やし」があると感じられるのか? 小島監督がシステムに込めた想いをじっくりと紐解いてみよう。

分断された世界の再構築──「人との繋がり」をゲームシステムで表現した『DEATH STRANDING』

2019年に発売された『DEATH STRANDING』は、小島秀夫監督が「ストランド・ゲーム」と呼ぶ新ジャンルへの挑戦作として大きな話題を呼んだ。

舞台となるのは、“デス・ストランディング”という謎の現象によって荒廃した北米大陸。生存者たちは大陸各地に孤立した拠点を構え、外との往来を極度に制限している。

プレイヤーは、「サム・ポーター・ブリッジズ」と呼ばれる伝説的な配達人となり、“カイラル通信”というネットワークを通じて、再び国土をひとつに繋いでいく使命を帯びるのだ。

本作が興味深いのは、この「繋ぐ」という行為が、単にストーリー上の目標だけでなく、プレイヤーのゲーム体験にも深く結びついている点だ。

オンラインゲームでは一般的に「他のプレイヤーと同じサーバーでリアルタイムに遊ぶ」「協力してボスを倒す」「対人戦で競い合う」【※】といった形式が多いが、『デススト』ではそういった直接的な対人要素がほとんど存在しない。

※『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』では、ランキング対象依頼「RANKED ORDERS」で腕を競い合う要素が追加されている。

代わりに採用されたのが“非同期型”のマルチプレイ要素であり、これこそが「人との繋がり」を象徴する最大の仕掛けになっている。

『デススト』では、主人公サムが「ネットが世界を覆い尽くしても、争いは絶えなかった。無理やり世界を繋いでも、また綻びが生まれる。同じことを繰り返すだけだ」と主張する場面がある。また、他人との接触を嫌がる“接触恐怖症”を抱えていたりと、人間同士の物理的距離が象徴的に描かれていた。

これが2019年当時──つまり、世界的なコロナ禍が訪れる前に発売された作品であることを思い出すと、不思議な予見性を感じる人も多かっただろう。

実際、コロナ以降は「人との物理的距離が強制される社会状況」が当たり前になり、オンラインによる繋がりの重要性がさらに増した。そうした現実と重ねて見たとき、『デススト』が提示している“分断”と“再接続”というテーマは、より一層説得力をもって迫ってくる。

ところが、『デススト』が単に「未来のパンデミックを先取りした物語」だと評価するのは片手落ちだ。実際には、ゲームシステムそのものが「繋がり」を体現しており、これこそが本作に唯一無二の魅力をもたらしているのだ。

対立でも承認欲求でもない──“純粋に人の役に立つ”ことを目指したマルチプレイ

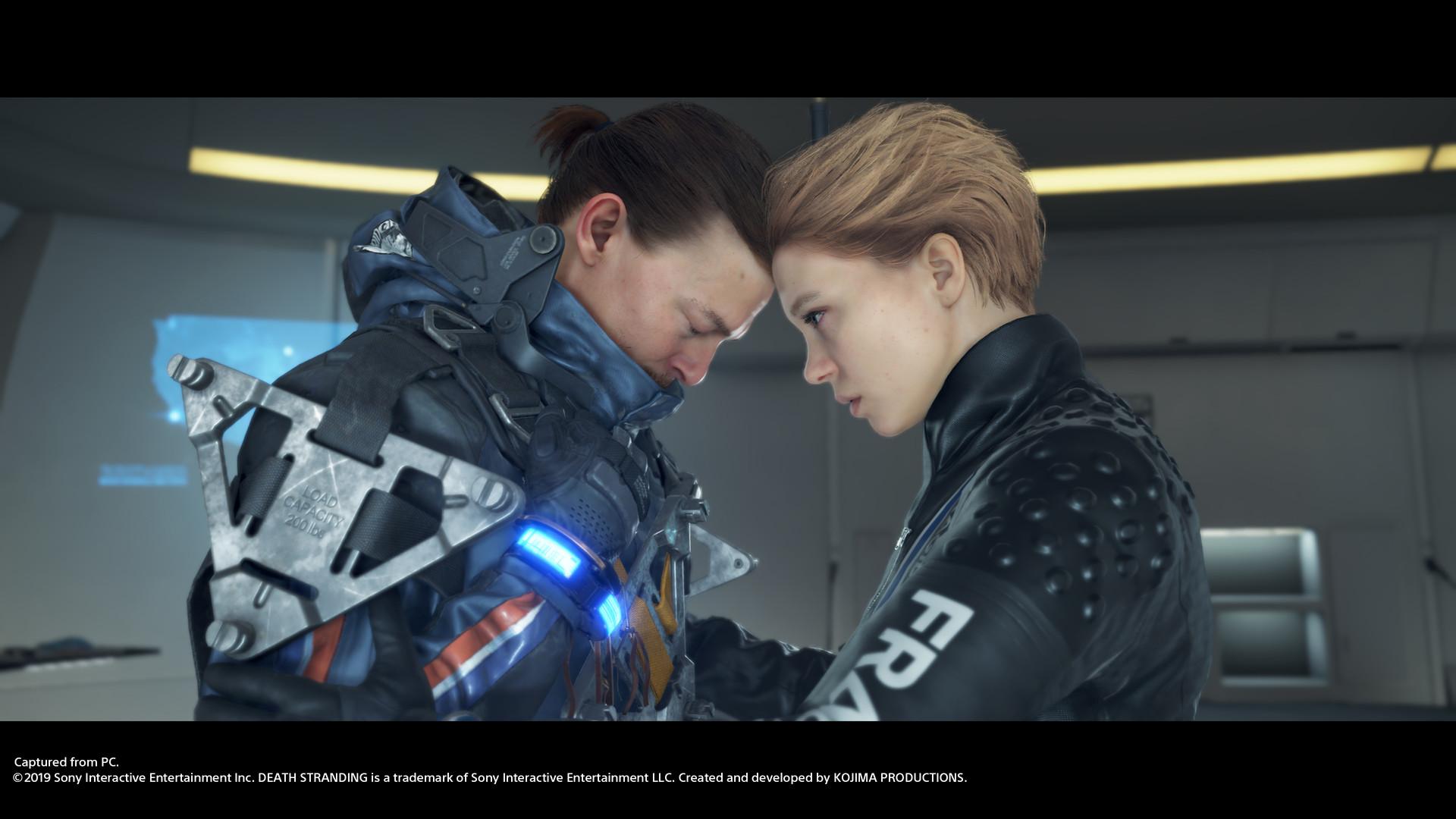

本作におけるマルチプレイ要素は、「ソーシャル・ストランド・システム」という“非同期型”のオンラインシステムが核となっており、建造物やアイテム、車両、荷物などを共有したり、多くの人が通ったルートが「道」になるという仕組みがある。

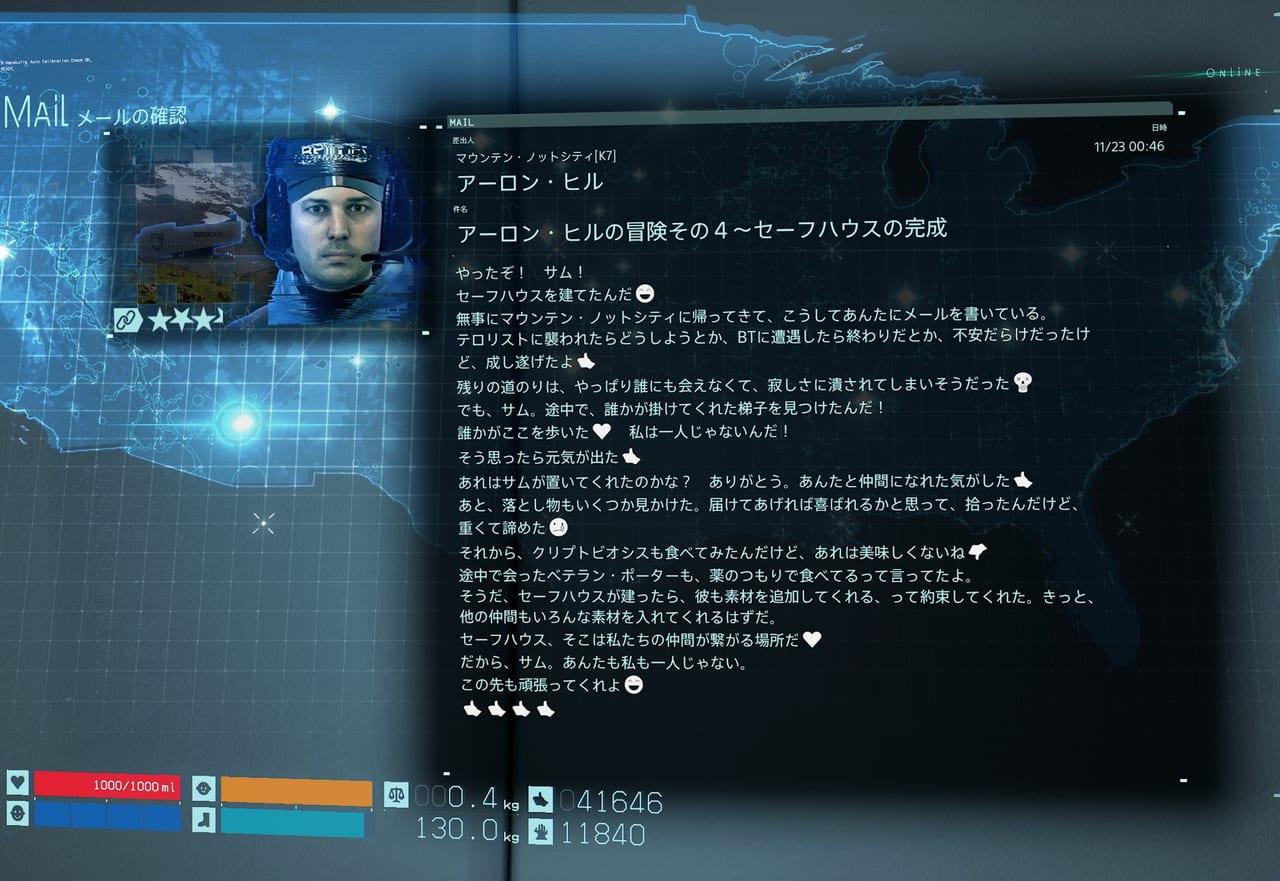

自分が川を渡るためにかけた橋、崖を安全に降りるために設置したロープなどが他のプレイヤーの世界にも共有されて、それを利用した人から「いいね」が届く。そして、自分も他のプレイヤーが設置したはしごなどを利用しながら、「助かった、ありがとう」と感謝の気持ちとともに「いいね」を送る。

そのように、助け合いながら繋がりを築いていくことで、“他の誰か”とのゆるやかな連帯感を持ちながら配送依頼をこなしていくのだ。

繰り返しになるが、『デススト』がユニークなのは、オンライン要素を導入しながらも競争や対立を排除していることである。

たとえば、一般的なオンラインゲームでは「誰が一番強いのか」や「誰が良い装備を持っているか」などが注目される。対戦形式であれば、他プレイヤーとの直接的な“戦い”が大きなモチベーションになる。

しかし『デススト』には、いわゆるPvP(プレイヤー同士の戦闘)もなければ、協力プレイのようなものは存在しない。プレイヤーは孤独な荒野を、あくまで自分のペースで進んでいくだけだ。

通常であればオンラインの醍醐味とされる“他人との接触”はあえて排除され、非同期的に「他人の痕跡」を感じ取るだけの設計になっているのだ。

言ってしまえば、本作におけるマルチプレイ要素とは、めちゃくちゃ控えめで”奥ゆかしい仕組み”だと言える。この“奥ゆかしさ”は、『デススト』の「いいね」の機能にも見てとれる。

というのも、本作の「いいね」が巧妙なのは、ゲームであるにもかかわらず「いいねをたくさんもらうことが大きな報酬には結びつかない」点にある。

普通のゲームなら、ポイントを稼いだらそのポイントでアイテムを買えたり、スキルを強化したりといった“見返り”があることが多い。しかし『デススト』の「いいね」は、そうした経済活動的な意味合いが薄いのだ。

一見すると薄味過ぎて、こんな仕様では、プレイヤーの参加モチベーションを保てないのではないか?とすら思えてしまう。

それにもかかわらず、本作のプレイヤーの多くは「いいね」を集めたり、あるいは他者に「いいね」を送ったりする行動に積極的になっていく。 「いいね」しか得られないなら手間をかけたくない……とはならず、逆に「他人が困っているなら手を貸そう」という気持ちが芽生えてしまう。

むしろ「いいね」だけがあるからこそ、“利益”や“自己顕示欲”といった雑念が入り込みづらく、“善意そのもの”が動機付けの中心になるのだ。

これはまさに、本作のテーマである「人と人との繋がり」が巧みに設計されている証拠と言っていいだろう。

こうした設計は“人に優しくしてみよう”という気持ちを自然に生み出し、しかもそれが現実のプレイヤーにもポジティブな刺激となる。

誰かを助けると嬉しい。助けられると嬉しい。 それを何度も経験するうちに、“優しさ”が雪だるま式に膨らんでいく好循環が成立するわけだ。

“癒やし”を生み出す理由──「人に優しくすることで癒やされる」という実感

『デススト』におけるNPCの反応も、とても特徴的だ。

というのも、ゲーム中におけるちょっとしたセリフ回しが、上記の「誰かを助けると嬉しい。助けられると嬉しい」という部分を助長するように描かれているからだ。

一般的なRPGやアクションゲームでは、主人公の行動を高く評価する際に「あなたは最強だ!」「さすが伝説の勇者!」のように、いわば“ヨイショ”するような台詞が中心だ。しかし『デススト』では、「ありがとう」「本当に助かった」といった、身近な言葉で感謝を伝えられることが多いのである。

この質素な“お礼”が、かえってプレイヤーの心を温かくしてくれる。

大袈裟な称賛ではないからこそ、“人として当たり前に感じる感謝”というリアリティがにじみ出るのだ。ゲーム内で大げさにヨイショされるよりも、「そっか、役に立てたんだな」と静かにホッとする。その感覚こそが、「優しさの好循環」をさらに促す原動力になっているわけだ。

このように、『デススト』というゲームでは、シングル/マルチプレイ要素を問わず、作中のあらゆる要素で「人に優しくすることで癒やされる」という感覚を表現している。

「誰かの役に立った」という実感があたたかい満足感を伴うのは、現実の心理学と何ら変わらない。利他行動と呼ばれる行為には、人間にとって本能的な報酬があるといわれている。誰かを助けて感謝されると、脳内でオキシトシンが分泌され、幸福感や親密感が高まるのだ。

ゲームという仮想の場であっても、「誰かが残した資源を使わせてもらった」「自分が建てた施設が他人に使われている」という体験には、ほっとするような温かさがある。作中のサムが孤独な道中を過ごしているのに、プレイヤーとしては“不思議と孤独を感じない”瞬間が頻出するのは、この“他人の気配”が常に寄り添ってくれるからだろう。

そして、そこに「いいね」という感謝が返ってくると、「ああ、自分もまだ捨てたもんじゃない」「少しでも役に立てたんだな」と実感できる。こうした小さな積み重ねがゲーム全体のトーンを優しく彩り、プレイヤーにとって癒やしの時間となっていくのだ。

「ゲームデザイナー・小島秀夫」でしか成し得ない作品

ここまで見てきたように、『デススト』は“純粋な善意だけを抽出”しようとする、極めて稀有な仕組みを持つ。

優しさが巡り巡って返ってくるようすを、「ソーシャル・ストランド・システム」で具体的に可視化し、さらにそこに大きな報酬を設定しないことで、純度の高い“善意”を引き出すことに成功した。こんなシステムを実装したゲームは、他にはなかなか存在しない。

そして、『DEATH STRANDING』の本質的な凄さとは、この『人と人とが助け合うことの実感』を、ゲームシステムそのものを使ってプレイヤーに体感させた点にある。

この“体験を伴う表現”こそが、まさにゲームでしかできない表現手法であり、小説でも映画でもない唯一無二の価値を、『DEATH STRANDING』というゲームに生み出しているのだ。

見聞きしたもの、そこで感じたこと。

それを何かしらの形で表現するのが、クリエイターという人種である。

小説家であればそれをテキストで表現し、画家であれば絵にそれを落とし込むわけだがーーそうしたものをシステム(体験)として表現できるのが、ゲームデザイナーという存在だと思う。

本作は、まさしく「ゲームデザイナー・小島秀夫」でしか成し得ない作品なのだ。

その意味で、『デススト』は、正しくゲームの可能性を示した作品だとも言えるし、もしまだプレイしていない人がいれば、『2』に向けて今こそ体験してほしいと切に思うのである。

孤独な配達の道中でも、画面の向こうに確かに“誰か”がいると実感できるあの感覚は、文字だけでは伝えきれない不思議な温かさがあるからだ。

きっとあなたも、見ず知らずの“誰か(Someone)”のために“橋(Bridge)”を架けて、その人から贈られる「いいね」を受け取ったとき、言葉では言い表せない小さな癒やしを感じるだろう。

そして、それこそが『デススト』がもたらす“繋がり”という名の奇跡なのだ。

【速報】『デススト2』を世界最速で体験中!

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) April 22, 2025

小島秀夫監督の最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のプレビューイベントが開催中。

発売日(6月26日)に先駆けて、世界中の"配達人"たちがコジマプロダクションに集結しています。

詳細は5月8日公開予定ですので、乞うご期待! pic.twitter.com/nmfcyLJluk