【開発者インタビュー】21世紀の現在でも、チェコ人の心には「中世」が残っている

──『KCD2』が発売されて約3ヵ月が経過しましたが、手応えをどう感じていらっしゃいますか?

トビアス氏:

Steamでは94%がポジティブという評価でとてもうれしいです。じつは、いちばん最初はうまくいくかわからず、自信はなかったんです。好意的な評価、売上に自分たちも驚いています。

川谷氏:

24時間より短い時間で100万本を突破したことに驚きましたが、前作からのファンが購入してくれたからこそだと思っています。前作から約7年、どれだけ待ち続けてくれたのかを実感し、感動しました。新しく購入してくれた方の反応もうれしいですが、ずっと待ってくれた方がいたことに感謝します。

──『KCD2』のどういったところがよろこばれていると分析されていますか?

トビアス氏:

とてもむずかしい質問ですね。ひとつに絞るのは難しい。バトルやリアリティの追求はもちろんですが、ストーリーが暗くてインパクトがあるというフィードバックもいただいています。ほかのRPGはどこにいってもゴールが決まっていますが、『KCD』シリーズはひとつひとつの選択にとても重みがあります。「本当のRPG」と評価していただく声もあり、うれしいですね。

川谷氏:

「不便さが好き」と言ってもらえることがあります。リアリティを重視していますので、現実世界と変わらない手間が求められるんですよね。また、『KCD2』は主人公の成長もありますが、システム面でもちょっと便利になっています。前作で積み上げたものがあるからこそできたといいますか、歴史、人間関係、ビジュアルのディティールをさらにこだわることができました。そこは変わらず楽しんでもらえるところかなと思います。

──『KCD』、『KCD2』の成功を受けて、Warhorse Studiosは今後どういった構想を持っているのでしょうか? いまはDLCの開発に集中していると思いますが、たとえば5年後、10年後にどんなビジョンを持っているのですか?

トビアス氏:

スタジオ設立当初、スタッフは30人しかいませんでした。それが『KCD』開発時には100人。そして『KCD2』では250人になっています。将来的には新しいプロジェクトを始動し、同時に複数のプロジェクトを開発するつもりです。ただ、ずっと同じことをやりたいとは思っていません。新しいプロジェクトはたぶん『KCD』ではない別のテーマ。Warhorse Studiosの力はRPGにありますから、ジャンルはRPG、シングルプレイヤーのゲームになるでしょう。

──Warhorse Studiosの核となるものは?

トビアス氏:

ストーリーベースのRPG、そこは変わりません。ディープなストーリーでエモーションが強いRPGがメインです。将来どうなるかはわかりませんが、さきほど話したとおり、新しいプロジェクトがスタートしたとしてもディープなストーリーがあるRPGになるでしょう。ただ、11年間働いてふたつのゲームしか出せていませんから、もう少しスピードアップしたいですね(笑)。

──川谷さんへの質問なのですが、Warhorse Studiosに入る前と入ったあとでイメージは変わりましたか?

川谷氏:

入る前は、はじめての就職でしたし、それまで映画の勉強をしていたのでジャンルも違うし、海外の会社ということもあって、ひたすら緊張していて身構えていました(笑)。でも入ってみるとすごくアットホーム。いちばん驚いたのは、1年前まで学生だった私を一人前のアーティストとして扱ってくれたことです。勤務形態はほとんどの人がフリーランス。だからお互いにアーティストとして尊敬し合っていて、成長を見守ってくれる雰囲気が新しかったですし、働きやすいなと感じたところでした。

トビアス氏:

補足すると、『KCD』開発時はスタッフ100人の中で、ゲーム制作のプロは15人しかいませんでした。ほかのメンバーは、建築家とか彫刻家とか歴史研究家だったんです。もともと私もジャーナリストでしたから。

『KCD2』では250人中、70人は前作に携わっていたスタッフ。ほかはすべて新たに入ってきた人たちで、難しい試験はありましたが入社後は業務をイチから教えていますし、全員の知識をチームでシェアしています。

チェコは小さな国で、ビデオゲームの専門家はまだまだ少ない状況です。チェコのゲーム会社は仲がいいので、引き抜きはしたくないというのもあります。才能があれば、ゲーム分野とは違う専門の方も引き入れていますが、同じ専門の人間ばかりだと同一の意見になってしまうんです。たとえば、ゲームデザインにおいて建築家が「中世時代はこういうものだよ」とアイデアをくれることはとても重要なことですから。

──「チェコらしさ」についてはいかがですか? たとえば、チェコは隣国にポーランドがあり、ポーランドには『ウィッチャー』、『サイバーパンク2077』を生み出したCD Projekt Redがありますが……。

トビアス氏:

ゲームはテリトリーがわかれていますよね。たとえば日本はマンガっぽさやアニメっぽさがあります。一方、西ヨーロッパとアメリカはゲーム開発の経験がありすぎて、ガイドラインができてしまっていて、一般的で同じようなゲームになってしまう気がします。中央・東ヨーロッパはそういったものがありませんから。

ヴラディミール氏:

チェコは、ほかの皆さんがやらないもの、違うものを生み出す気質があります。ほかの国を真似するのではなくて、自分たちだからできるものを作っているんです。私見を言うならば、ポーランド人と比べるとチェコ人はもう少しおおらか。チェコは世界でいちばん無宗教な人が多い国ですし(笑)。チェコとポーランドは兄弟のようなものなんですが、ふたりとも自分が兄だと思っていますから(笑)。

──『KCD』はその再現度の高さから、ゲームでチェコの観光ができるといってもいいゲームです。『KCD』をきっかけにチェコを訪れる人に、どうチェコを味わってほしいと考えていますか?

トビアス氏:

我々の目的はゲームですので、すばらしいゲームを作るということがなにより重要です。『KCD』をきっかけにして観光でチェコに来ていただけるというのはボーナスのようなもの。チェコ政府観光局や街などとコラボレーションしていますので、ゲームをきっかけにチェコを好きになってくれたらうれしいですね。

ヴラディミール氏:

伝えたいこととしては、21世紀の現在でも、チェコ人の心には「中世」が残っているということ。当時の建物もたくさん残っていますし、チェコ人はほかの国の人に比べるとハイキングが好きなんです。外を歩いて中世から残っている城や建物をまわるというのは、チェコ人の心に触れることにつながると思います。

──『KCD』、『KCD2』はチェコの方々にどのように受け止められているのですか?

トビアス氏:

クレイジーな反応をいただいています。ゲーマーだけではなく、みんな応援してくれている。IKEAがCMで『KCD』をインフォメーションするなど、一般的に大人気になっています。国別の売上を見ると、上位3国はアメリカ、中国、ドイツなのですが、チェコは人口比率から見るとほかの国の3倍くらい売れていますね。

──『KCD』発売後、ゲームに登場する場所を訪れる人は増えたのでしょうか?

トビアス氏:

『KCD2』発売後の観光シーズンはこれからなので『KCD2』の影響はまだわかりません。『KCD』の影響でお答えすると、たとえばラッタイはこれまでマイナーな観光地で、海外からの訪問者はほとんどいませんでしたが、『KCD』発売後は観光客が約800%増えました。現在、Warhorse Studiosやチェコ政府観光局などと共同で「Kingdom Come Deliverance LIVE」という、クトナー・ホラやトロスキー城でのPRツアーをスタートしたところですので、今後の数字はとても楽しみにしています。マレショフ砦でイベントを開催したときは、200人が訪れると予想していたら2500人ほどが来てくれましたので。

──ちょっと趣向の変わった質問となりますが、チェコ産のゲームとして『Felvidek(フェルビデク)』【※】というゲームがあります。作者のBrozefことJozef Pavelka氏はX(旧Twitter)にて『KCD2』に関わっていることを匂わせるポストをしていたのですが、実際に開発に参加されているのですか?

※Felvidek:Brozef氏がチェコの大学でのプロジェクトとして制作をスタート。15世紀スロバキアを生きる、アルコール依存症の騎士の冒険を描いた一風変わったRPG。

ヴラディミール氏:

はい、Warhorse Studiosで働いています。クライムバニー【※】を考えたのが彼です。

※クライムバニー:『KCD2』のチュートリアルなどで描かれているうさぎ。

The rabbits see, the rabbits tell. And when trouble’s brewing, they make sure everyone knows… #KCD2 pic.twitter.com/O0W2hTm7sP

— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 6, 2025

──Warhorse Studiosはゲーム専門外の方も雇用しているということですが、採用の際にもっとも重視している部分を教えてください。

トビアス氏:

パッションがいちばん大事です。もちろん、経験があればそれに越したことはありませんが、パッションがあればなんでも学ぶことができますから。

ヴラディミール氏:

『KCD』のようなゲームを作るときにはマネージャーに言われたとおりに働くだけではなくて、自分のアイデアが必要になります。ほかの人が作ったものに意見をすることも大事。指示を待つだけ、言われたこと以外はやらないというスタンスではクリエイティブにはなりません。

トビアス氏:

たとえば、久海(川谷氏)は日本のアートのアイデアを示してくれた。現場スタッフも自分の意見が言える職場ですし、言ってほしいと思っています。ただ、こういうアプローチはビデオゲームスタジオの中では珍しいと思います。

川谷氏:

年齢がとても上の上司の方がいたのですが、最初からしっかりとディスカッションをしていただきましたし、双方のビジョンを照らし合わせたり、そういうことが自然にできるスタジオですね。

──『KCD』、『KCD2』にはイースターエッグがたくさん仕込まれています。これはスタッフがこっそり入れているものもあるのでしょうか? また、いままでに発見されていないものもあるのでしょうか?

トビアス氏:

数が多すぎた場合はマネージャーが整えていましたが、報告をせずにスタッフが勝手に入れているものもあります(笑)。総数がわからないので、発見されていないものもわからない状況なんです(笑)。

ヴラディミール氏:

ララ・クロフトをオマージュしたイースターエッグはまだ発見されていないですね。

──人間の悪意を感じるストーリーが多い印象ですが、その狙いは?

トビアス氏:

『KCD』、『KCD2』で描いている時代はフス戦争の直前。つまり、戦争が起こりそうな雰囲気が漂っていたわけです。周りの人がどこまで信用できるかわからないので、「騙し、騙され」という時代だったことが要因となっています。

──『KCD』シリーズは3部作の構想があるのですか?

トビアス氏:

難しい質問ですね(笑)。 現在はDLCの開発に注力しているので、そのあとに考えたいと思います。ただ、『KCD2』ではストーリーに区切りがついていますので、続編をやるとしても別のキャラクター、ストーリーになる可能性があります。

──『KCD』は歴史考証が狂気的です。なぜここまでの歴史考証を貫けたのでしょうか? また、歴史を掘り起こす中で、気づいたことや発見があれば教えてください。

史実に忠実であることは、Warhorse Studios、そして『KCD』の特徴です。さらにいえば、ゲームをリリースしたら終わりではなく、コミュニティからのフィードバックを受けて作り直すこともしてきました。

ヴラディミール氏:

開発中、ストーリーを担当するデザイナーは歴史の専門家とつねに相談しています。ただ、『KCD』で描かれるものは教育としての歴史ではありませんので、リアリスティックで楽しめるものに仕上げています。

発見については、『KCD』のリサーチを行っていた際、当時はラッタイに「(一部の)壁はない」と言われていたんです。ですが、我々が土を掘って調査し、実際に壁があった痕跡を見つけたことがありました。

トビアス氏:

与えた影響でいえば、『KCD』発売後にEUから資金提供があり、修復できた修道院などもあります。

──ゲームに含めたかったけれど、テクニカルな理由で入れることができなかったものはありますか?

トビアス氏:

できなかったものはたくさんありますが、初期に判断・解決していたので時間のロスにはなっていません。これは前作の経験があったからです。『KCD』は最後の最後まで追加を行ったため、デッドラインの直前にトラブルが発生したことがありました。『KCD2』ではその反省を踏まえ、「中世時代の大きな街を入れる」という部分を骨子として、大事なものはすべて入れることができました。

──リサーチ時のエピソードを教えてください。

トビアス氏:

必ず現地を訪れてリサーチを行い、小さい石でも植物でも写真を撮りまくりました。また、中世時代の地図を入手して、現在の地形と照らし合わせたり……。ただ、自然なものは昔とあまり変わらないのですが、トロスキー城はまったく違う姿となっているわけです。歴史専門家と話し合いながら作っていったわけですが、とても難しかったですね。

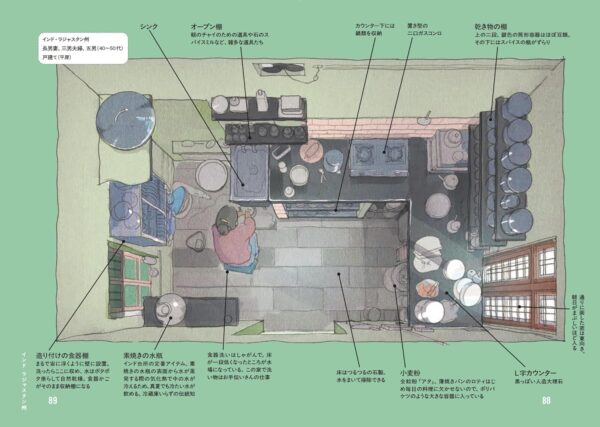

クトナー・ホラでは別の問題がありました。新しい家があり、資料も少なかったので昔とどれだけ変わったのかわからない。また、リサーチを行ったタイミングではプロジェクトはまだ公開していない状況でした。実際に人が住んでいる家を訪れ、「プロジェクトは秘密で教えられないけど、あなたの家の地下を見せてください」とお願いして(笑)。地下がどういう構造、どういうレンガ、どういう石が使われているのかを見せてもらい、それをゲームに反映させています。

ヴラディミール氏:

現場で撮影したものをそのまま使用しているものが多数あります。たとえば、家の近くに切られた木が置いてあった場合、ゲーム中でもそのまま木があるわけです。自分が住んでいる家を、まったく同じ形でゲームの中で見られるというのは、とてもいいことですよね(笑)。

──リサーチからデザインするまでにどのくらいの時間がかかったのですか?

トビアス氏:

写真を撮影し、研究し、デザインする……。歴史の専門家と相談しながら数年がかりの作業でした。社内の歴史専門家のほか、40名ほどの外部の専門家に協力をお願いしました。コンセプトアーティストやデザイナーと現地へ赴き、自分の手で実際に触り、臭いをかぎ、雰囲気を見て作り上げていったわけです。

──リサーチ時、どんなところに難しさを感じましたか。

トビアス氏:

昔の人たちの日常生活をリサーチするのは難しかったですね。たとえば、貴族を描くとして、当時の記録や資料が残っていたとします。でも、その記録や資料は戦争の前の時代ですので、その貴族がカトリック派かフス派かわからない。また、記録自体も、その貴族と仲良くしたかったから本当のことを記したのか、嘘を記したのかがわからず、その判断はとても難しいものでした。

あとは単純に当時の資料がなにもないものを再現する難しさですね。例を挙げるとクトナー・ホラの市庁舎。燃えてしまっていて現在はピザ屋になっており、1403年の市庁舎のデータはまったく残っていませんでした。そのため、リサーチしたうえで想像してデザインする必要があり、クトナー・ホラの研究家に相談しながら「このデザインはあり得た」というものに仕上げています。

──『KCD』の成功を受けて、ほかのスタジオからヒストリックなゲームが出てくると思いますか?

トビアス氏:

チェコのゲームはリアルなものや、アーティスティックなものが多いのですが、The Game Awardsでゲームオブザイヤーを獲得できたら、いい影響を与えられるでしょうね(笑)。

──フス戦争の直前を描くゲームをなぜ作ろうと思ったのでしょうかか?

トビアス氏:

クリエイティブディレクターを務めるダニエル・ヴァヴラは、もともと『Mafia』を作っていたクリエイターです。彼がボヘミア王国の中世時代を描きたくて、スタジオを設立しました。つまり、まずアイデアがあり、その後スタジオができたわけです。

──ダニエル・ヴァヴラさんの印象、ここがすごいと思ったエピソードや人となりを教えてください。

トビアス氏:

ダニエルはチェコ以外の国のメディアに登場することは少ないですが、国内ではセレブでメディアにもよく出ているんです。

川谷氏:

開発の初期は、週イチで打ち合わせがあったんですね。基本的にチェコ語でフィードバックをもらえたのですが、口調がとてもワイルドです(笑)。ただ、英語だとかなりマイルド。自分のビジョンを強くもっていて、クリエイティブにはきびしく、「彼のことは騙せない」というイメージ。たとえば、単体として絵の出来が良かったとして、それがゲームの中に入ったらこのデザインはどうなのか、と変換して考えられる人。ゲームでどう見えるかを徹底的に突き詰めるので、そういう意味ではスキルが高い人にも遠慮がありませんね。