──殺したのは私。でも、私じゃない──。

今回ご紹介させていただく『ソフィアは嘘と引き換えに』は、とある事件の容疑者となった少女を取り調べていくミステリーアドベンチャー。ただし、本作で推理しなければならないのは “犯人” ではなく、犯”人格” です。

どうやら事件の犯人はこの少女で間違いないというところまでは分かっているのですが、なんとこの少女には複数の人格があり、「彼女の中のどの人格が殺人を犯したのか」が、一切分からないのです。

そのため、『ソフィアは嘘と引き換えに』は、現場を駆け回って証拠を集めたり、多数の証人から聞き込みをしたりといった、シンプルに犯人を探し出す一般的な推理ゲームとは少々テイストが異なります。

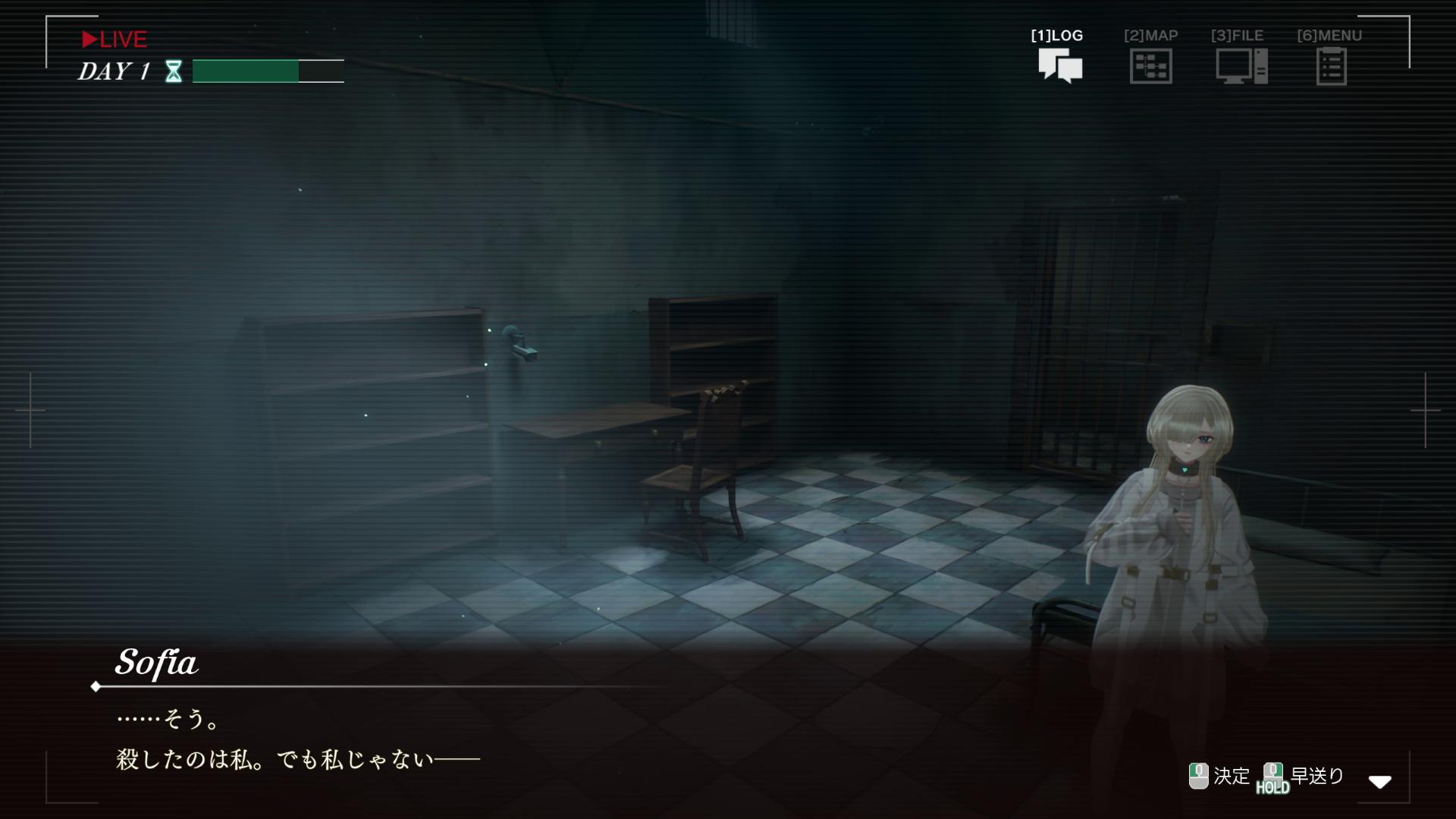

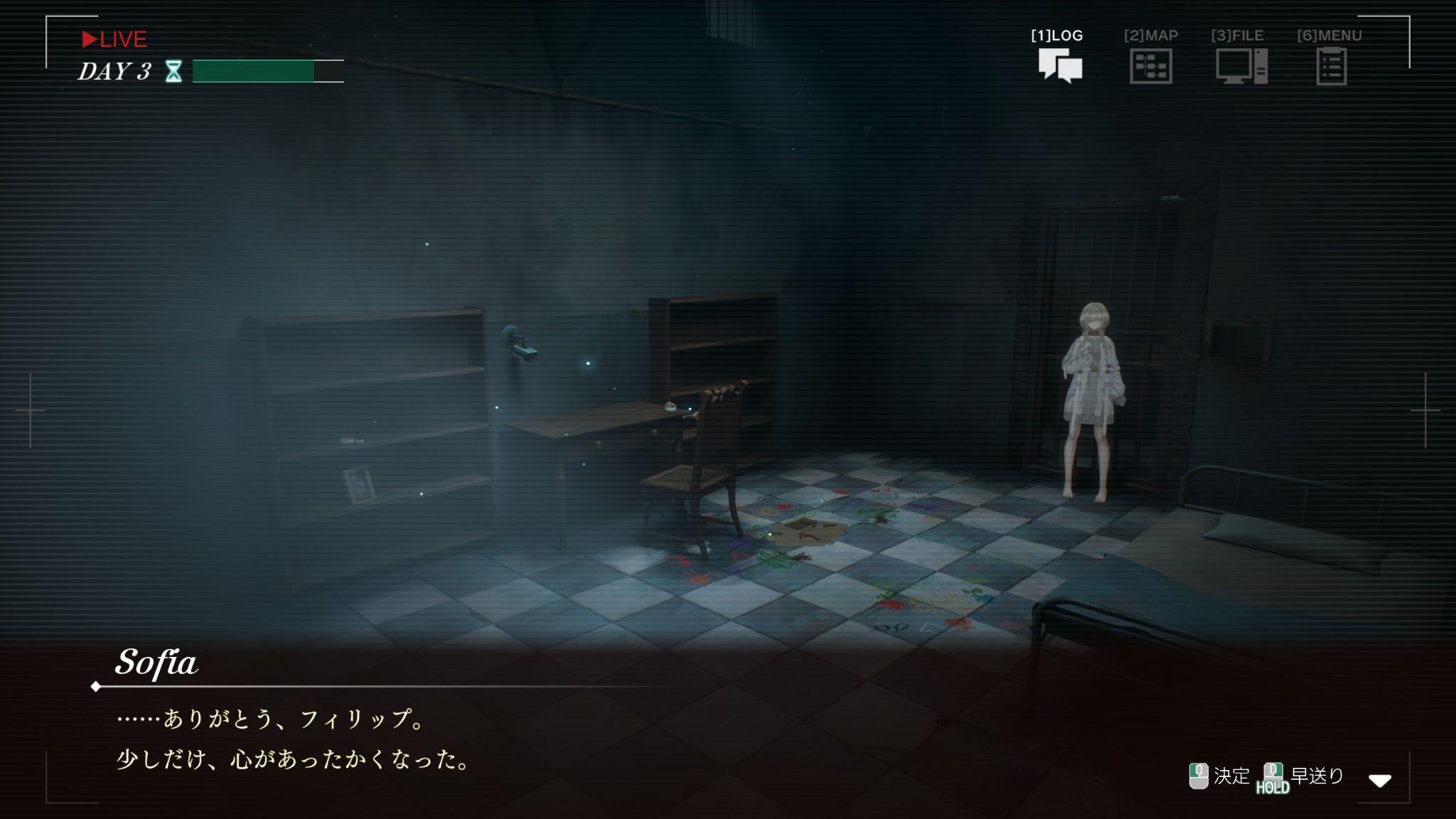

本作では先ほど挙げたような足を使った捜査は一切せず、ストーリーを進めていくのは“ひとり”の少女との“対話”のみ。ゲームの舞台となる場所も、少女が収容されている暗い室内がほとんどで、物語もその場所からほぼ動きません。

ですが、そうした一見するとかなり “地味” に見えるゲームシステムに反して、ストーリーはものすごくドラマチック。

“対話”を進めていくことで、ただの容疑者に過ぎなかったひとりの少女の「半生」が紐解かれ、最後には誰かがついた「嘘」と事件の真相が解き明かされるのです。

本作をプレイしていて感じた面白さは、『十二人の怒れる男』や『ユージュアル・サスペクツ』といった名作映画を見ているときのような「とにかく続きが気になる」もの。

いずれの作品も、(『ユージュアル・サスペクツ』は見せ方こそ違いますが)変わらぬシチュエーションの中で交わされる会話が物語の面白さの核にあり、「はやく続きを見せてくれ!」と、ストーリーにのめり込んでいくのがその特徴です。

暗い室内、変わらぬ画面、シンプルな “対話” の繰り返し……。

今回は、ビジュアルやシステムからでは伝わりにくい、物語の良さがつまった『ソフィアは嘘と引き換えに』の魅力について、存分に語らせていただければと思います。

※この記事は『ソフィアは嘘と引き換えに』の魅力をもっと知ってもらいたいMUTANさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

犯“人格” は一体誰か? 答えは目の前にいるはずなのに、真相から遠ざかるもどかしさ

推理小説のジャンルのひとつに、“フーダニット”というものがあります。これは要するに、「Who done it ? = 誰が犯人なのか?」を推理するジャンルで、現場や証言に残された数々の情報が特定の人物を指し示すことで、犯人が明かされます。

しかし、『ソフィアは嘘と引き換えに』は事件の 犯人ではなく、犯”人格” を推理するゲーム。提示される全ての証拠が容疑者であるソフィアが犯人であることを指し示しており、フーダニットにおける “掟破り” 的な作品であると言えます。

そのためか、ひとりの人間の中に複数の人格が存在する、いわゆる “多重人格をテーマ” とした作品には、『ジキル博士とハイド氏』や『24人のビリー・ミリガン』など、様々な小説やノンフィクションが知られていますが、推理ゲームというジャンルに絞って考えてみると、この設定は意外と珍しいものであるように思います。

たいていの場合、推理ゲームは“フーダニット”で、容疑者たちの中から犯人を推理することが醍醐味ですからね。

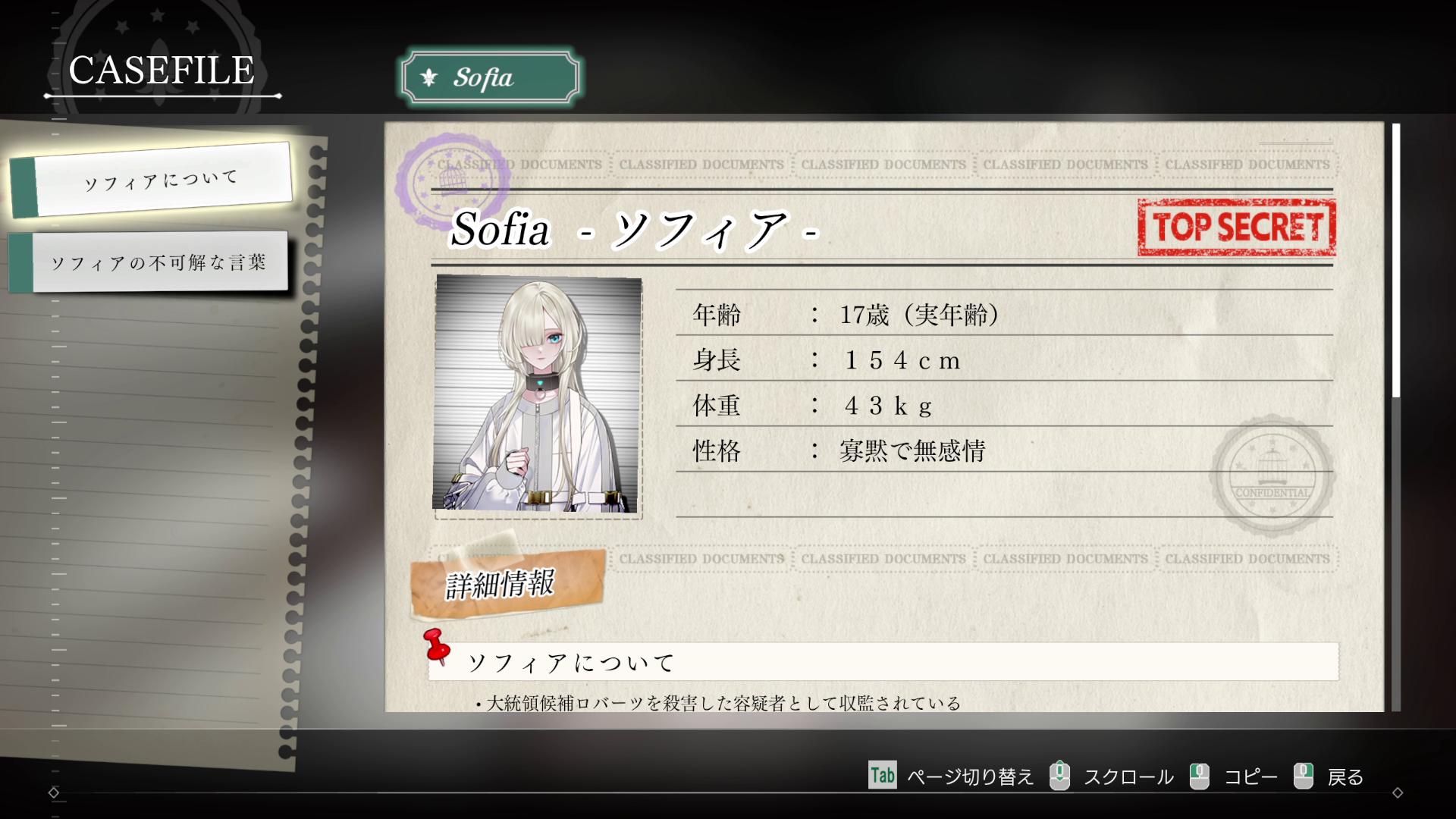

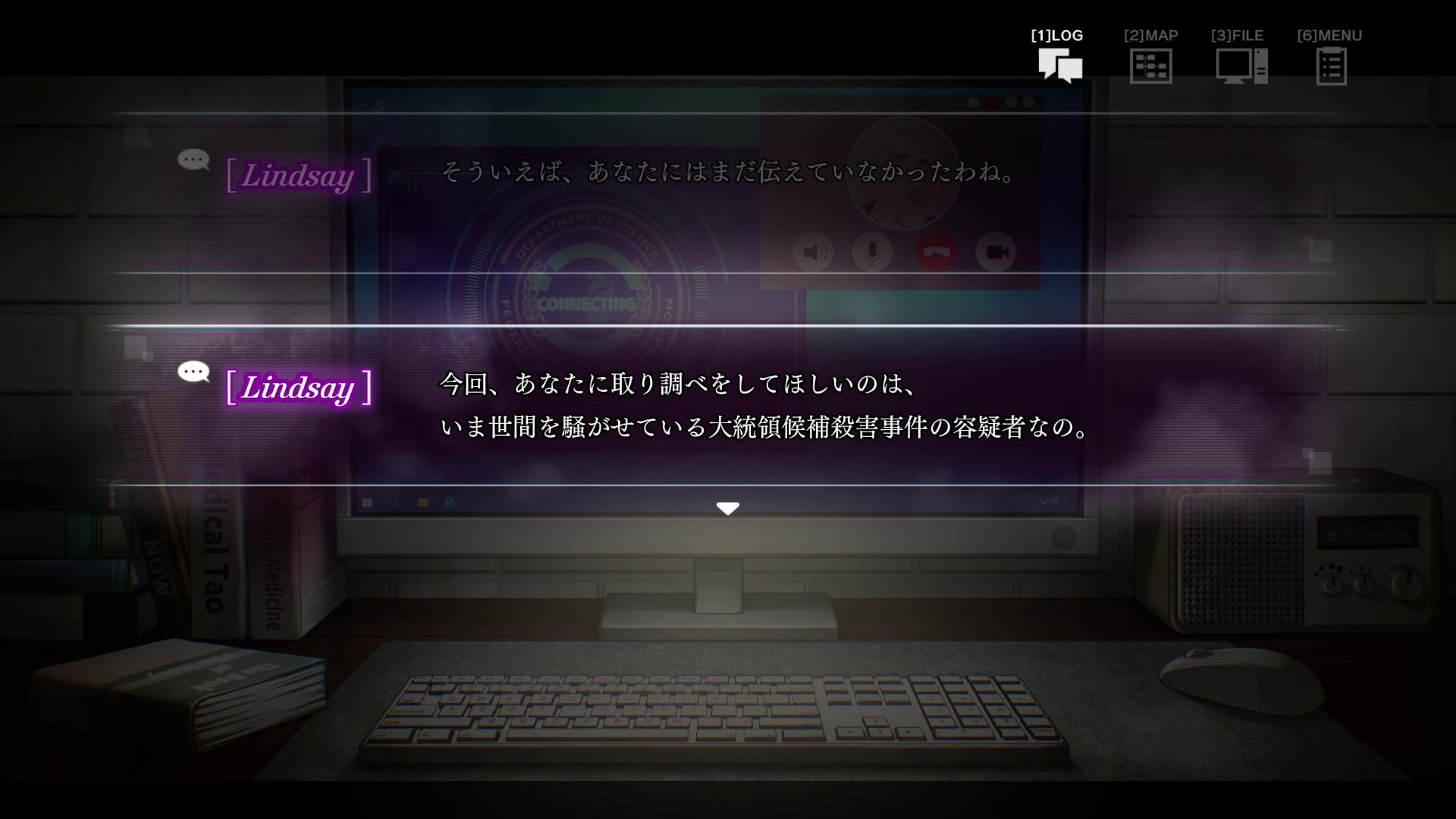

さて、犯”人格” 推理ゲーム『ソフィアは嘘と引き換えに』において捜査の対象となるのは、そのタイトルが示している通り、ソフィアという名の17歳の少女。

彼女が問われている罪は、なんと「大統領候補の殺害」。しかし、独房に収監された彼女は、事件について何も語ろうとしません。

そんな状況を打開するべく呼ばれたのが、精神医学の権威である主人公。警察官の取り調べとは異なるアプローチで事件の捜査にあたる主人公に対して心を開いたソフィアは、

「殺したのは私。でも私じゃない。」

と、自らが「多重人格者」であることを告白。彼女は「多重人格者が事件を起こした場合、事件を起こした人格のみを特殊な薬によってこの世から消し去る」というこの国の法律を持ち出し、「どの人格の犯行なのか、その真相を突き止めて欲しい」と主人公に頼み込む……というのが、本作のあらすじです。

このプロローグを終えた時点で私の頭の中に湧き上がっていたのは「どの人格が犯行をおこなったのかなんて、本当に特定することができるのか?」という疑念です。

先ほどお話ししたように、この事件で集まる証拠は全てソフィアが犯人であることを指し示しており、どの人格が犯人であるかを特定するには至りません。つまり、犯”人格”を罪に問うための決定的な「証拠」を入手することは非常に難しく、頼みの綱は彼女たちの「証言」しかありません。

この考えが頭をよぎったとき、犯“人格”を推理することの難しさを感じると同時に、胸の高鳴りが止まりませんでした。この胸の高鳴りは、アクションゲームをプレイしていて「強敵」に出会ったときの「やってやろうじゃねぇか!ぶっ倒してやるよ!」というワクワク感と全く同じもの。

推理ゲームの世界にも、「難解な謎」という「強敵」が存在していて、多くの場合、ゲームの後半で立ちふさがってきます。しかし、こんなにも最序盤で「強敵」が近くにいることを肌で感じる経験は、本作が初めてかもしれません。

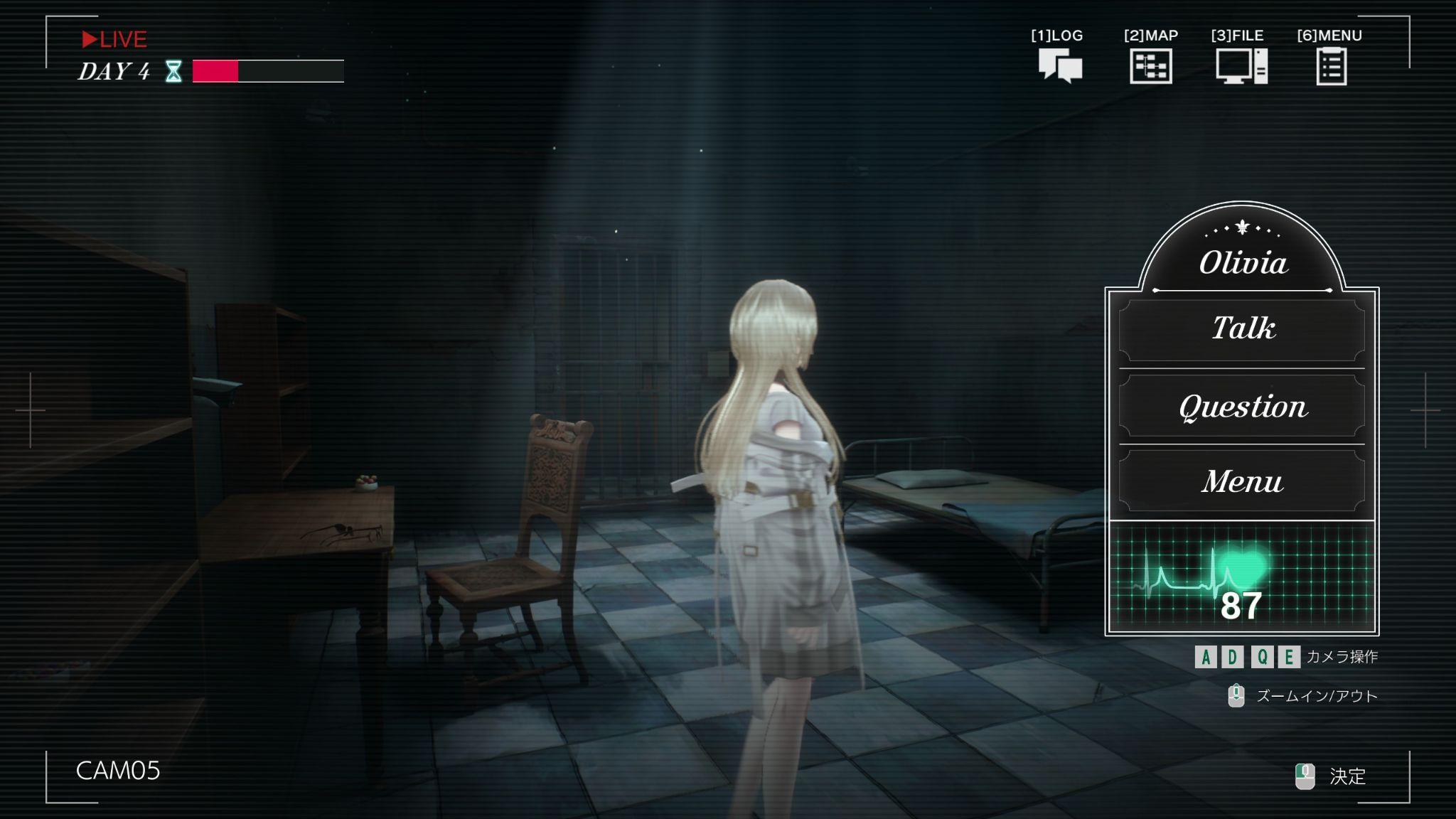

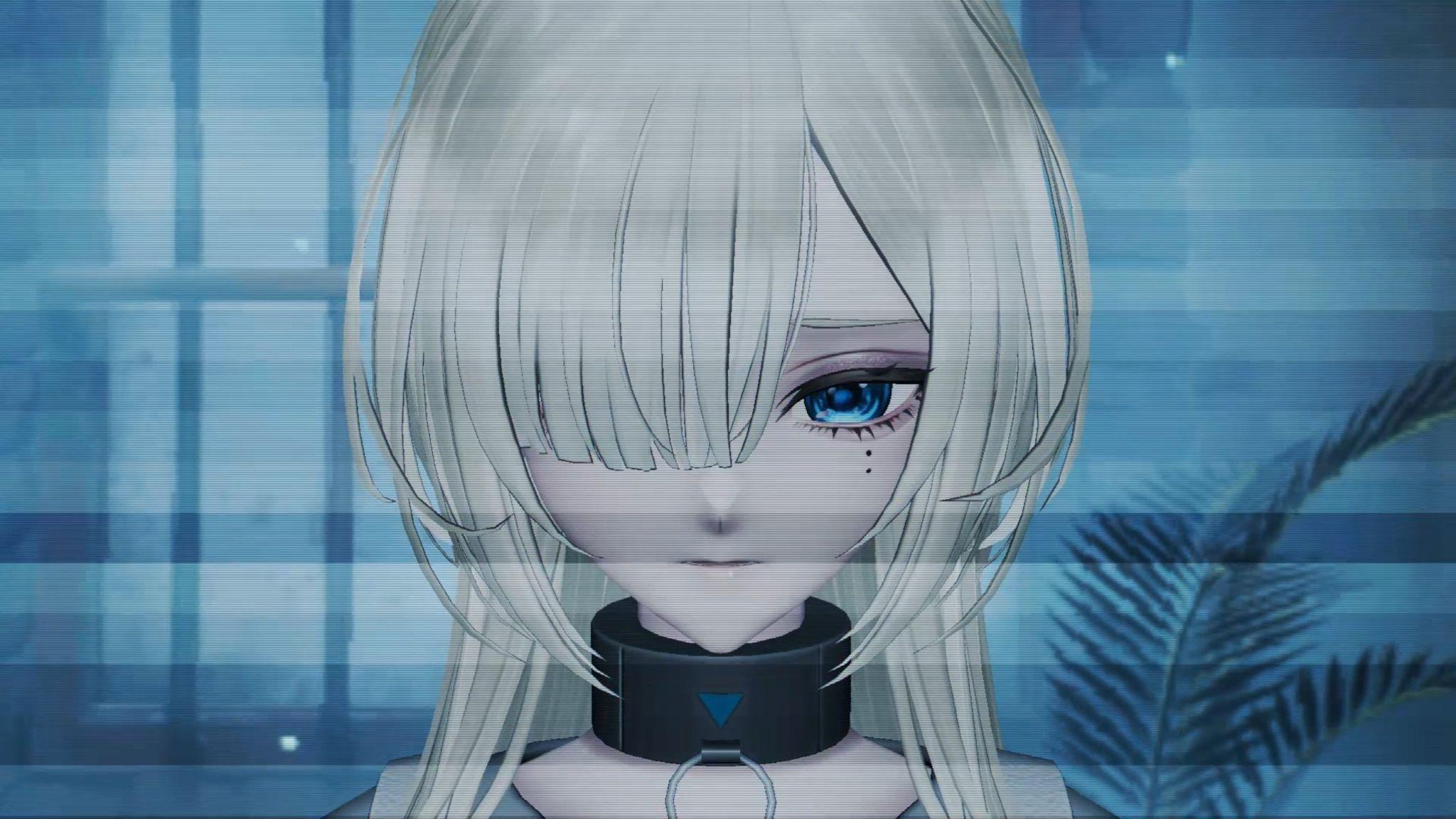

そして、この事件のカギを握る、ソフィアの中に眠る人格たちというのが、

強気で頼れる姉御肌のオリヴィア

いつも明るく元気一杯なイザベラ

オドオドしていて内気なフローレンス

人格の中では最も幼く、あどけなさが残るエイミーの4人。

性格どころか、見た目の雰囲気や声音までもが、元の少女・ソフィアと大きく違っています。

ソフィアは、「彼女たちの中の誰かが事件の犯人だ」と証言しているため、真相を究明するためには、この別人格たちの協力が必要不可欠。彼女たちの証言なくして、事件の全容を掴むことはできません。

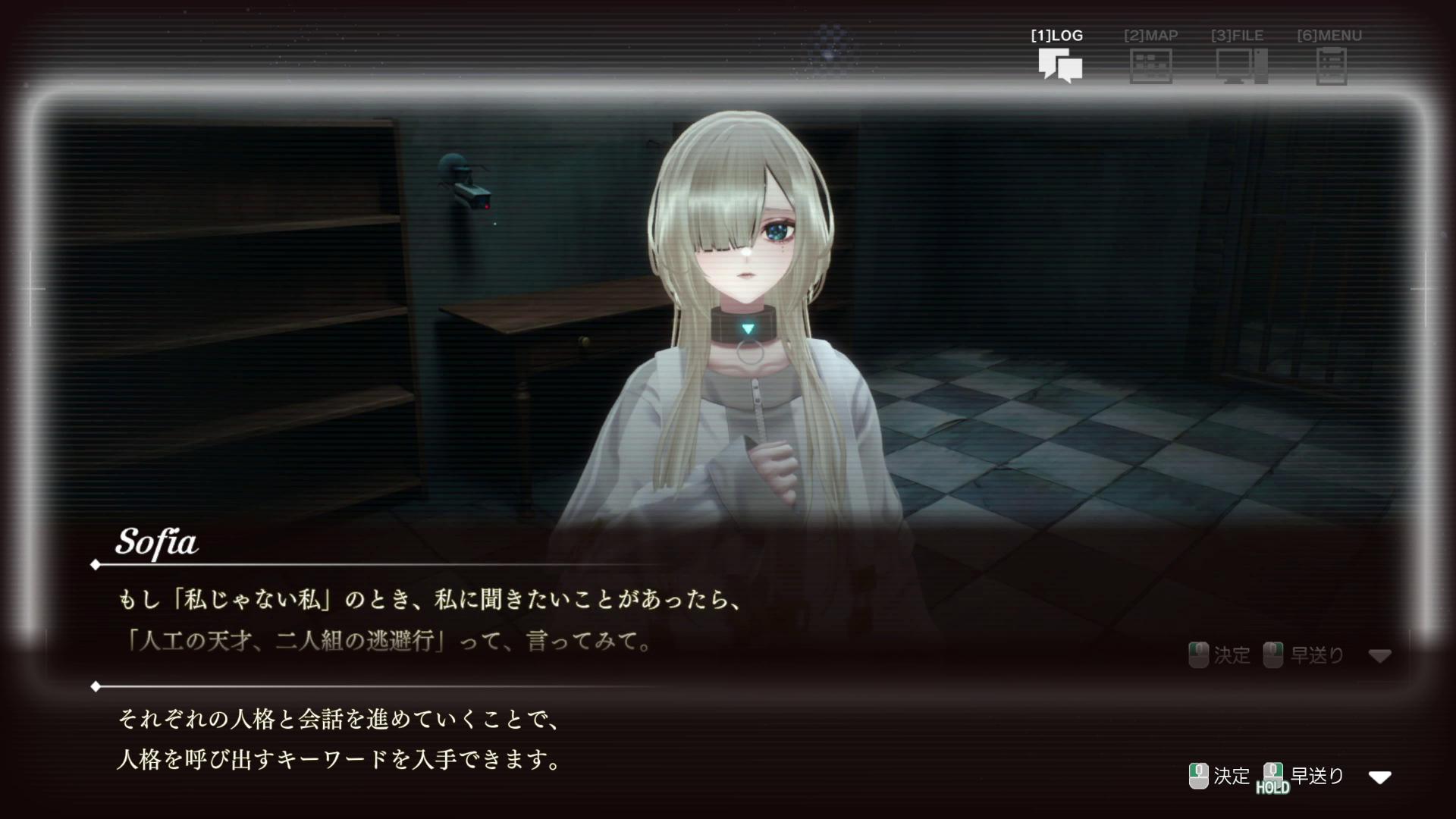

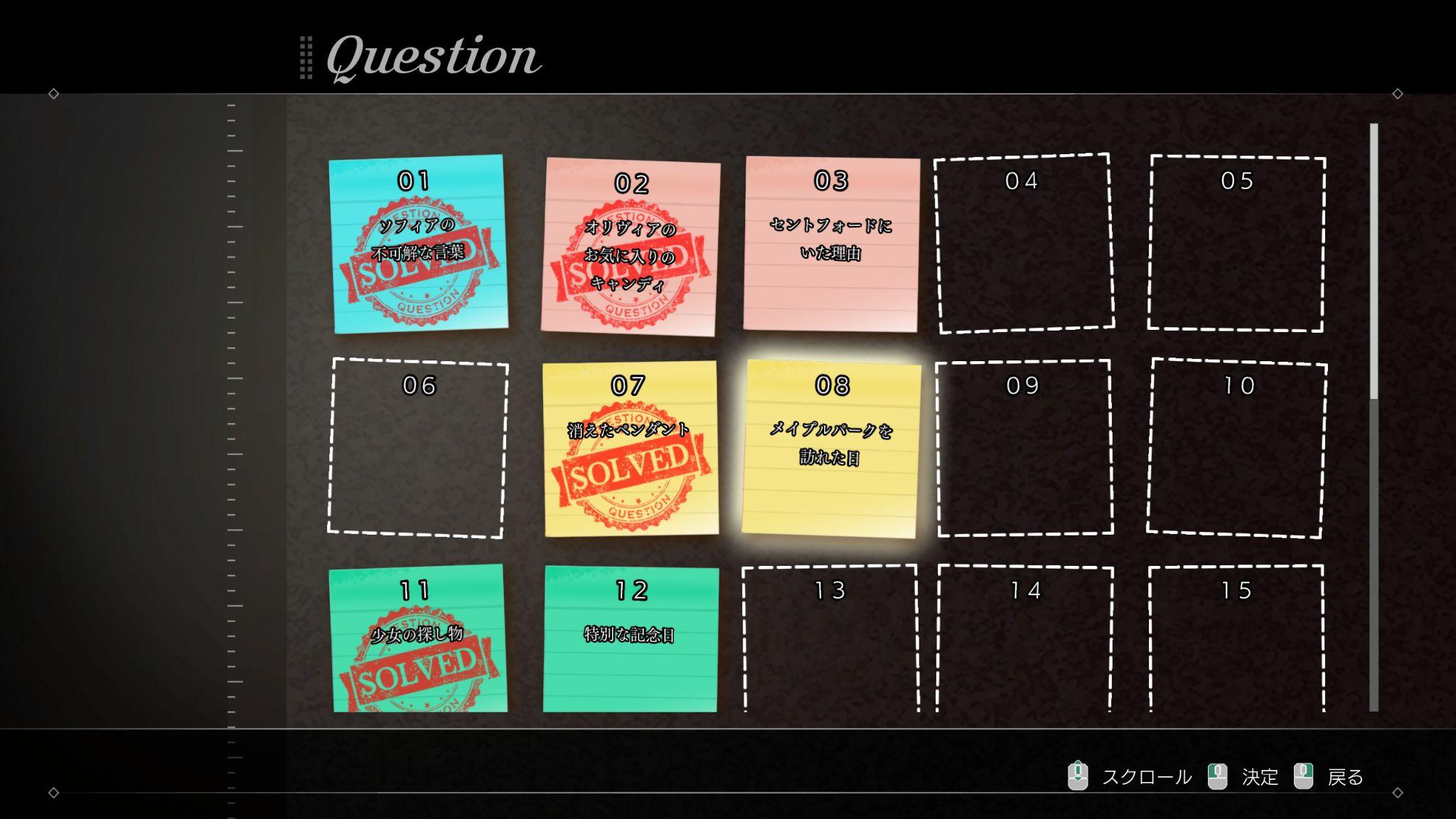

しかし、彼女たちは捜査開始時、事件については一切証言をしてくれません。彼女たちが捜査に協力し、事件の証言をする引き換えとして提示した条件は、「彼女たちの “誕生した理由”」 を言い当てること。

そもそも、ソフィア中に眠る別人格たちは、主人格であるソフィアが過去に受けた精神的苦痛、すなわち“トラウマ” から彼女を守るために生まれた存在であり、そのソフィアのトラウマを言い当てることができなければ、主人公は信用するに値しない……というわけです。

つまり、本作の最終的な目標である大統領候補殺害の犯人格を明らかにする前に、プレイヤーはソフィアの身に起きた4つの重大事件を解き明かさなければなりません。

「オリヴィアというのは君の友人かい?」

「ソフィアのことはどう思ってる?」

「当時の思い出を聞かせてくれないか?」

その様子は事件の捜査というよりもカウンセリング。

大統領候補の殺害事件とは無関係で遠回りにも見えますが、この過程が非常に重要です。

そもそも、ゲーム開始時点でプレイヤーに与えられているのは、「大統領候補が銃殺され、その犯人がソフィアらしい」という最低限度の情報だけ。なぜ17歳の少女が国の要人を殺害するに至ったのか、その動機はおろか、被害者との接点でさえも全く分からない状態で捜査が始まります。

これは推理小説好きとしての観点になってしまいますが、このゲームは「フーダニット(Who done it ?/誰が殺したのか?)」だけでなく「ホワイダニット(Why done it?/なぜ殺したのか?)」の視点も併せ持つ作品であると言えます。

そして、「なぜ大統領候補を殺害したのか?」という問いに対する答えは、ソフィアの過去を知ることで明らかになっていきます。

ソフィアの中に他人格が生まれた理由を追及することでソフィアと被害者が結びつき、事件の全体像が浮かび上がっていくのです。

そして、ソフィアの他人格が生まれた理由を追及し、彼女たちの人となりをしっていくなかで、次に新しく持ちあがってきた疑惑が、「本当に、この中に 犯“人格”がいるのか?」というもの。

彼女たちと対話をしているうちにいつの間にか愛着がわいていて、「この中に嘘をついている子がいるわけない!」「みんな優しい子だよ!」という気持ちになっていたのです。

しかし、タイトルにもあるように、「嘘」をついているものはこの中に確実に存在していて、プレイヤーはそれを解き明かさなければなりません。

犯“人格”の追及は一筋縄ではいかないのです。

聞きたいことは山ほどあるのに、シビアすぎる制限時間。絶対にトゥルーエンドを見た過ぎて流れるように周回プレイへ

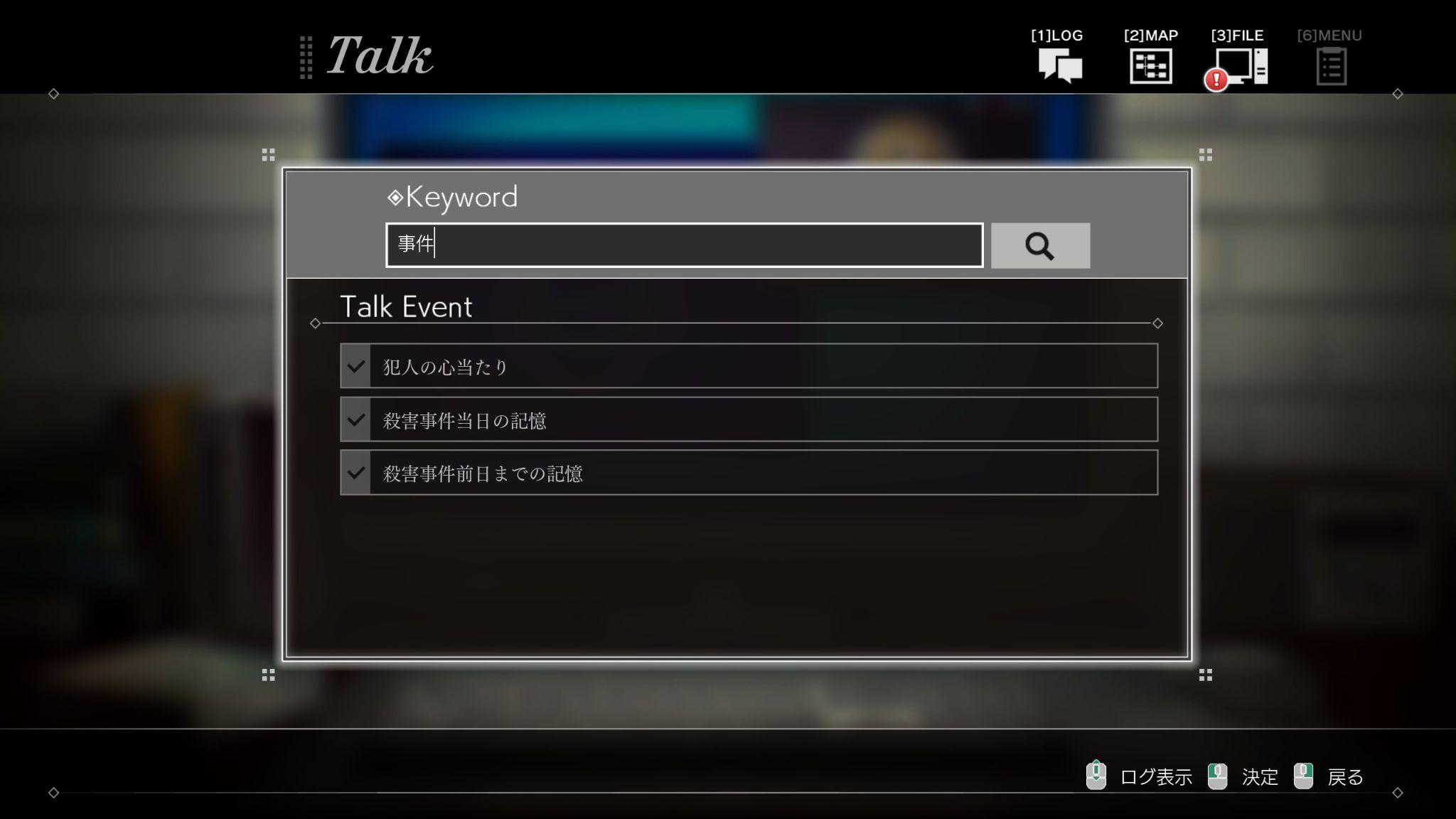

何度か言及してきたように、本作の捜査は、主人公とソフィアたちとの “対話” によって進められます。ですが当たり前ながら、“対話”には時間がかかるもの。そして、このゲームにおいて「時間」はものすごく貴重なものなんです。

というのも、今回の事件は国の要人の殺害という国家を揺るがす超重大事件。政府上層部はソフィアの速やかな処刑を望んでおり、その審判の時までに残された時間は、あとわずかしかありません。

要するに、真相を解き明かすためにプレイヤーがソフィアたちに投げかけることができる質問には限りがあるということなのですが、その時間制限がかなりシビア。こちらが彼女たちと対話をするために質問を投げかけるたびに、時間は無情にも刻一刻と過ぎ去っていき、ソフィアは一歩一歩と処刑台へ近づいていくのです。

作中の “対話” は、全て質問形式。ソフィアたちの証言の中から気になったワードを検索ボックスに入れることで、そのワードに関連した選択肢が表示され、プレイヤーはその中から実際に投げかける質問を選びます。

ただし証言の中に無いワードや、尋ねる相手とはあまりにも関係のないワードであると選択肢は表示されません。

事件前後のことについては、誰に何を聞くのかによって返答が変わり、人格によっては質問した内容について全く知らないなんてことも。ソフィアのトラウマ、別人格たちの当日までの動き、大統領候補を殺害した人格……。聞きたいことは山ほどあるのに、時間は有限。

そのため、ひとつひとつの質問に対して、「本当にこの質問をしていいのか?」と常に緊張感がつきまとい、タイムリミットが近づいてくると「まだこれだけしか分かってないぞ」という焦燥感も上乗せに。ゲームを進めれば進めるほど緊迫感が高まります。

そして事件解決までにプレイヤーに与えられた時間、これが、本当に!短い!!!!

初回プレイ時には気が付けばあっという間に捜査最終日を迎えていて、「こんなもん一発でクリアできるか!」と思わず声が出てしまいました。難しすぎるよ!

もうその時には「もう一回やるのか……」という気持ちよりも、「早く真相を教えてくれ!」という気持ちの方が強くなっており、私はそのまま流れるように2周目に突入。トゥルーエンドまで一気に進めました。ちなみに4周かかりました。

ソフィアたちが作り出した迷路に迷わされているかのような感覚の中で挑み続ける事件の真相までの道のりは険しく、トゥルーエンドへの難易度は高め。

無論、事件の解決に至る前にタイムリミットを迎えるようなことがあれば、そこまでに得られたヒントから真相を推理する他ありません。

それだけに推理を大きく進めるクリティカルな質問ができた時の喜びは強く、真相に思い至った瞬間のカタルシスはとてつもないものがあります。

ただこんな風に書いてしまうと、「事件の真相につながらない質問はすべて無駄」と思われてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。

事件の真相に直接はつながらなかったとしても、それらの質問によってソフィアたちの性格やバックボーンがより鮮明になるため、彼女たちのキャラクターとしての立体感が増してストーリーの解像度が高まります。こういう他愛もない会話も、実は楽しいんですよね。

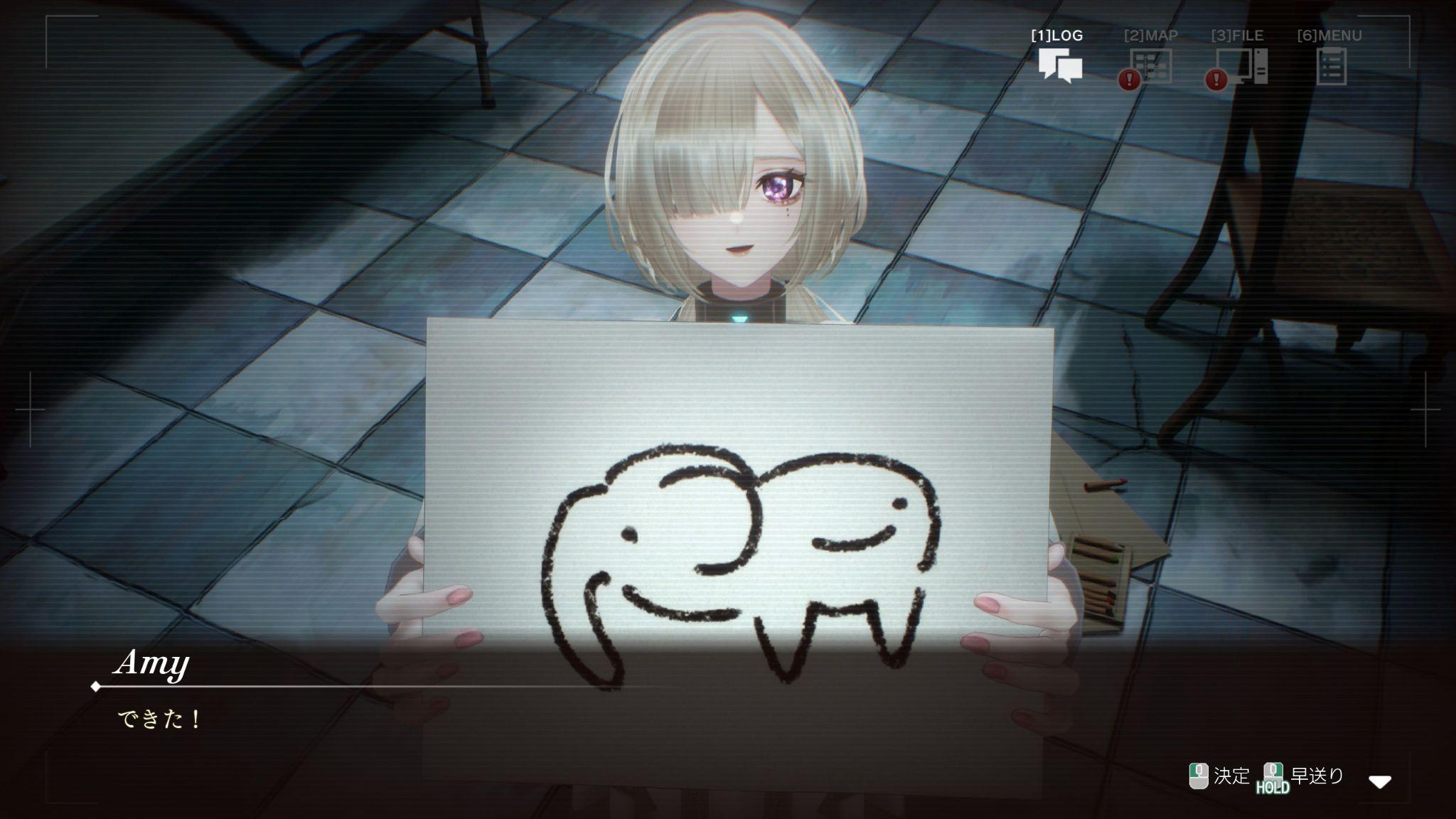

また、ソフィアたちには質問だけでなく “差し入れ” をすることもできます。

この “差し入れ” によって物語が進むこともあれば、ソフィアたちがただただ喜んでくれたり、画面の前の私がただただ喜んだりすることもあります。

いわゆるお楽しみ要素というやつですね。

ほんのちょっとしたことですが、常に暗さや緊迫感に支配されているゲームプレイの中では、これがいい息抜きになりました。たとえそれがソフィアを処刑台に近づける行為であったとしても、やって欲しいコスプレがそこにある!!

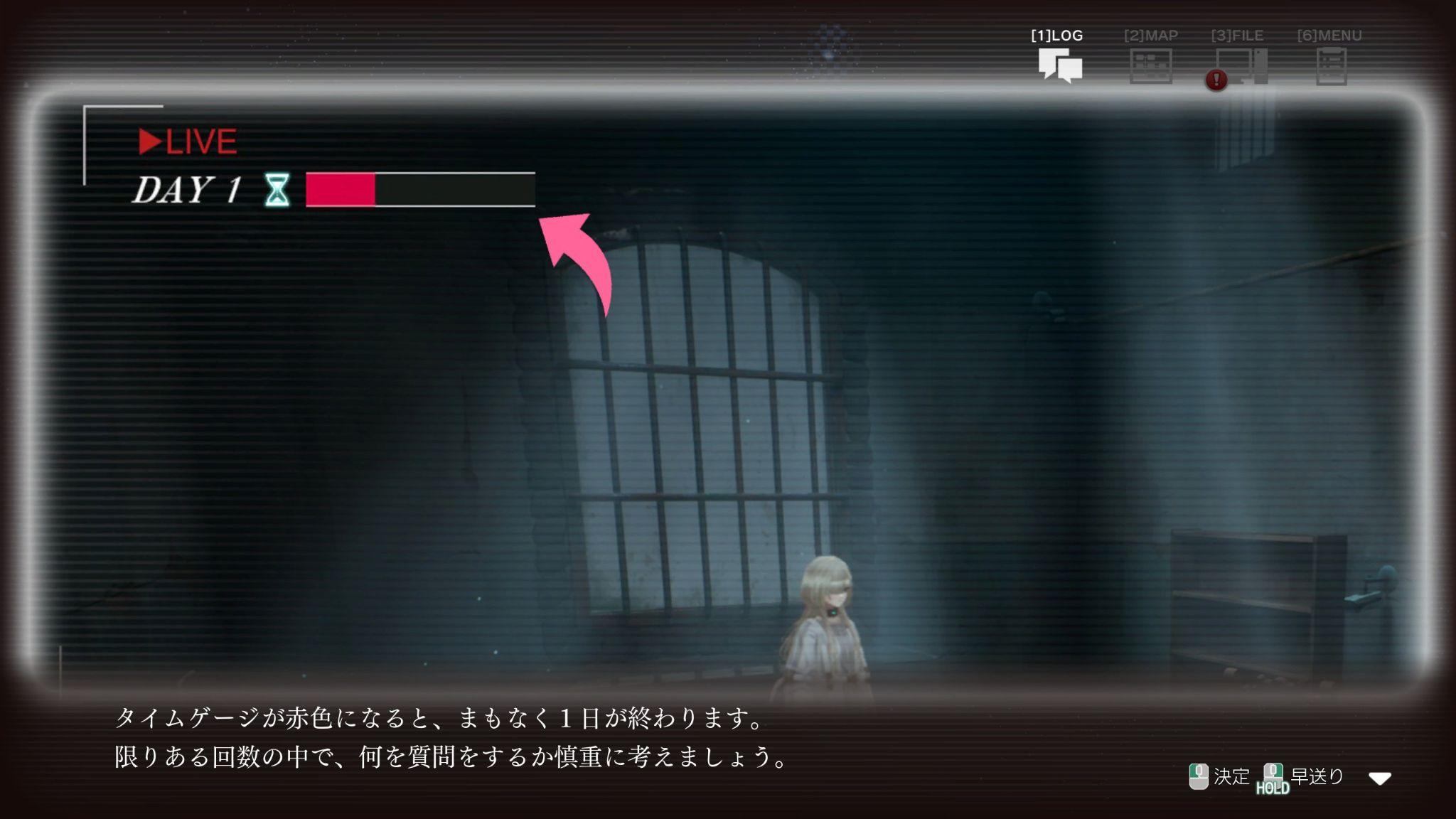

キャラクターはほとんど動かず、起きるのは“会話”のみ。なのに淡々と進んでゆく「物語」から目が離せない

さて、本作において主人公が調査している「大統領候補の殺害事件」は、プレイヤーが捜査を始める時点で全て過去の出来事であり、ゲーム中で直接的に描かれることはありません。

簡単な概要は最初に説明されるものの、イラストなどによる描写も一切ナシ。

さらにゲーム画面は、収容所の薄暗い監視カメラの映像ばかりだし……

キャラクターの動きも少なく、ほぼ会話だけで物語が進んでいく。

冒頭でも説明した通り、かな〜り地味なゲームに見えてしまうというのが正直なところ。

しかし、実際にプレイをしてみると、この会話の奥にはソフィアという少女がこれまでに歩んできた人生のドラマが詰まっていて、目を離せなくなるんです。

この面白さは、私が大好きなサスペンス映画の名作『十二人の怒れる男』に近いものがあるように感じます。

この作品は、既に審理が終わった裁判の評決をするために、12人の陪審員が話し合うというストーリー。狭い部屋からほとんど動きがない「密室会話劇」であるにも関わらず、彼らの会話だけで物語が複雑に二転三転し、それぞれの陪審員の人間性までもが浮き彫りになっていく構成の巧みさ、視聴者を物語へ引き込んでいく力の強さには、脱帽するよりほかありません。

『十二人の怒れる男』は会話によって物語が大きく動き続けることが面白い作品ですが、『ソフィアは嘘と引き換えに』の場合はそれだけではなく、プレイヤーが質問をし続けることで真実が少しずつ解き明かされていく、没入感にもにあるように感じます。

先ほどもお話ししたように、ゲーム開始時点で「大統領候補の殺害事件」についてプレイヤーに与えられているのは最低限の情報だけ。

17歳の少女が犯行に至った動機はおろか、被害者とソフィアたちの接点すらも分からない中で、プレイヤーがまず最初にやるのは、事件当日の証言を集めることではなく、ソフィアに別人格が生まれた理由の究明です。

これは、早く事件の真相を知りたい身にとっては遠回りに思える作業です。しかし、ソフィアの人生で起きた4つの衝撃的な事件を知ることによって、彼女たちと大統領候補の接点や犯行の動機といった事件の全体像が見えてくるのです。

本作でプレイヤーがソフィアたちから引き出すことのできる情報は、その塩梅が絶妙です。

「よし!たくさん証言を聞けたぞ!」と思い、意気揚々と考えを整理してみると、意外と進展はしておらず、「この時なにが起こったんだ?」「これってどういう意味だ?」と、次から次へと新たな疑問が湧き続けます。

これらの疑問を解決するため、さらに質問をソフィアたちに投げかけていく……というサイクルが事件解決まで続くというわけで、このもどかしさすら感じる絶妙な情報量もまた、「早く続きが知りたい!」というワクワク感・没入感へとつながっていくように感じました。。

この没入感の先に見えてくるのは、“単純な対話”が導く “複雑な物語” の面白さ。

ここで言う “複雑な物語” とは、ソフィアの半生 。ゲーム開始時に「大統領候補の殺害」という結末だけが提示されたこの物語を、プレイヤーは対話から得られる断片的な情報を頭の中でつなぎ合わせて紡いで完成させていくのです。

この過程こそが、本作の面白さの全てであると言っても過言ではありません。それぞれの人格たちの物語が「ソフィアの物語」として1つにつながり、最後に彼女たちの中の誰かがついた「嘘」が明らかになった時の感動は、いい小説を読み終えた時の爽やかな読後感と似たものがありました。

対話によって語られる物語が面白いというこの構図は、さきほどお話した『十二人の怒れる男』や、これもまた私の大好きな映画の1つである『ユージュアル・サスペクツ』と同じ。

いずれの作品もシチュエーションがほぼ変わらないのにも関わらず、物語の世界へグイグイと引きずり込んでいく魔力を持っていて、『ソフィアは嘘と引き換えに』もプレイを進めれば進めるほど、その力がより一層強くなっていくゲームとなっているのです。

“犯人” ではなく、犯”人格”を当てる『ソフィアは嘘と引き換えに』。

キャッチーな設定に目を奪われがちですが、その中心にあるのは重厚なストーリーです。小説を少しずつ読み進めていくような没入感とともに、高い熱量を持ったままクリアまで一気にプレイすることができます。

その設定やゲーム性にビビッときた方、キャラクタービジュアルに心惹かれた方は、ぜひとも本作をプレイし、この物語に引きずり込まれてみてはいかがでしょうか。