「恐怖」は、人間が持つ最も普遍的で、根源的な感情のひとつだ。

そしてそれゆえに、人々が持つ「怖れ」の対象はさまざまだ。

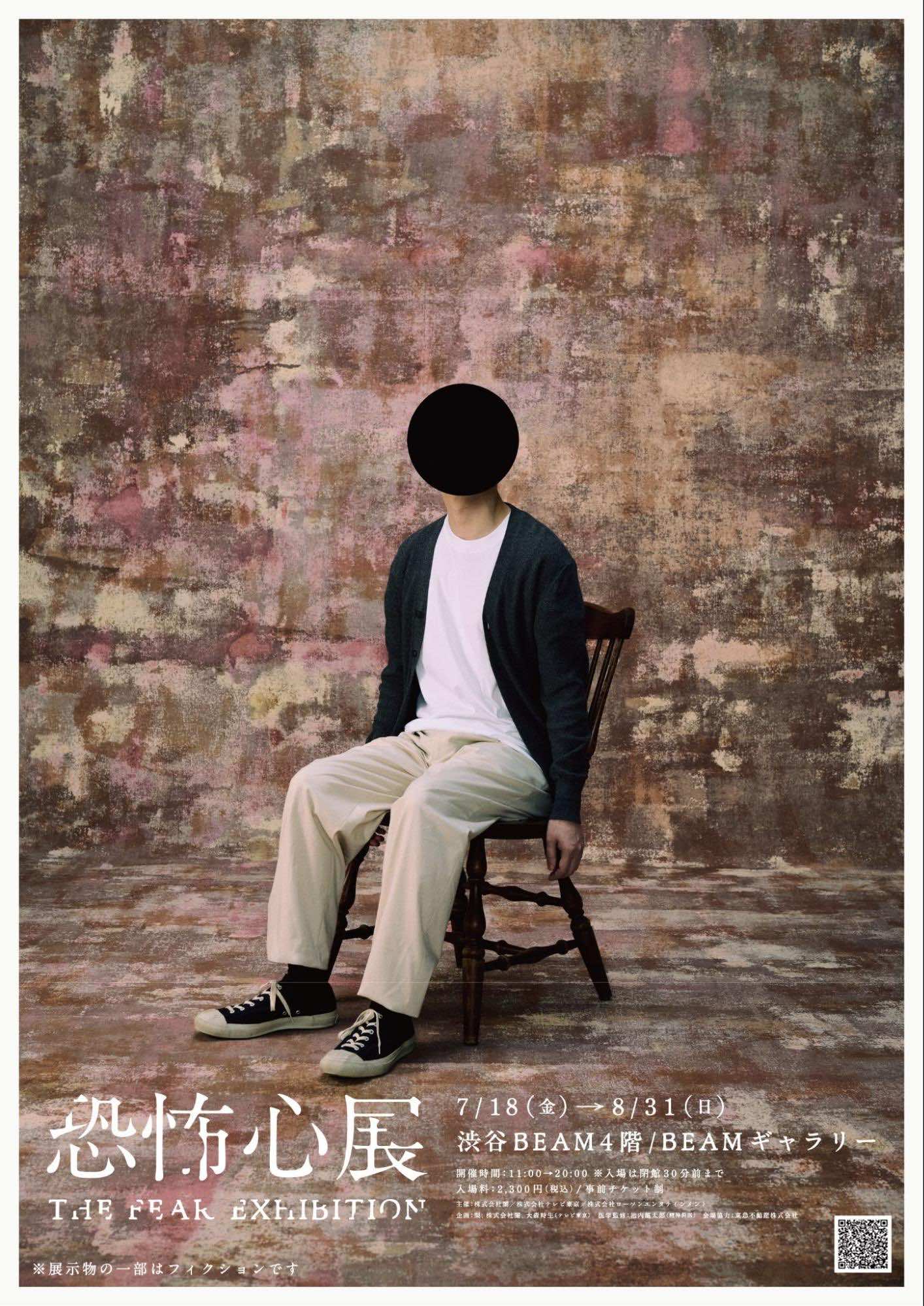

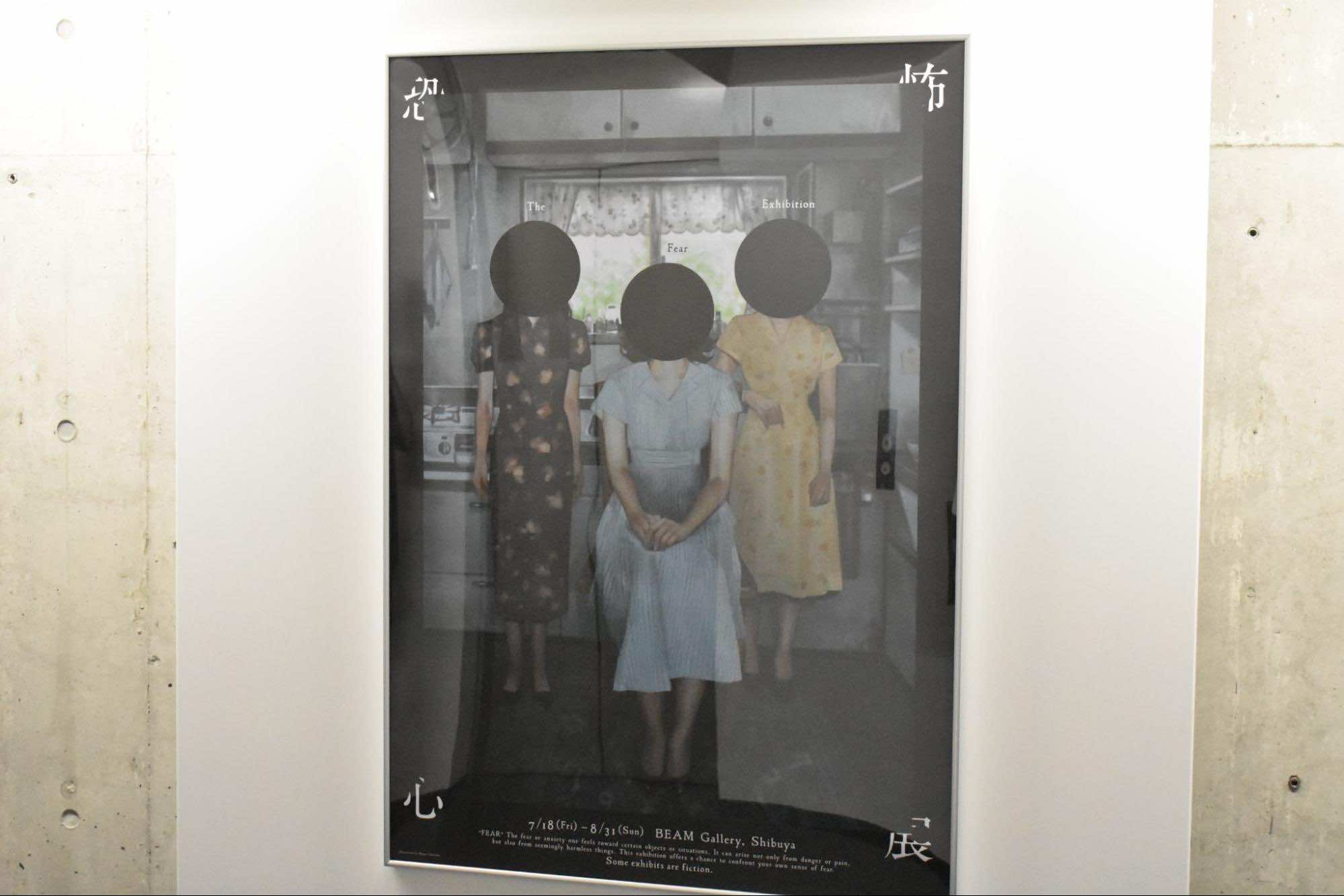

東京・渋谷センター街にある渋谷BEAMの4Fギャラリーにて7月18日から、そうした人々の「恐怖」の対象を集めた異様な展示会「恐怖心展」が行われている。

本展示をプロデュースするのは、昨年7月に「行方不明展」を開催したことでも知られる人たち。頓花聖太郎氏率いる株式会社闇とホラー作家の梨氏、そしてテレビ東京の大森時生氏。これまでさまざまなホラーコンテンツを提供してきた稀代のホラークリエイターたちだ。

恐怖は人を動かす、あるいは遠ざける動機になる。

──あの場所はよく事故が起こるらしいから、立ち入らないようにしよう

──あの人はいつもピリピリしているから、近寄らないようにしよう

──あの家には“出る”らしいから、関わらないようにしよう……

前もって言っておくと、本展は「お化け屋敷」ではない。スリルや興奮を求めて門をくぐれば、肩透かしを食らうかもしれない。

ここに集められたのは、誰かが恐怖したさまざまな実例。その名にそぐわぬ、さながら恐怖心の博物館と言ったところであろうか。本展示は、馴染み深くも奇妙で得体のしれない「恐怖心」というものを、無数の実例から読み解こうとする試みだ。

歯や髪、人形といったそこにあるモノ

結婚という約束、けたたましく鳴る電話、といった社会との関わりの中で生まれる行為

汚れや海、病院など、自らの外側に広がる空間

幸福、ノスタルジー、時間、そして死。カタチを持たないさまざまな概念にさえ、人は恐怖を抱く。

人はどんなものに恐怖を抱くのか、こうも多様なものに恐怖を抱くのはなぜなのか。

めくるめく「恐怖心展」の一部を、今回はお届けする

執筆/恵那

※日時指定券はローチケのみの販売となります

いま、そこにある恐怖心のかたち。「存在」に対する恐怖心

恐怖心展の開催されている渋谷BEAMの4Fギャラリーに足を踏み入れると、まず迎えてくれるのが不気味で意味深な無数の写真たちが並ぶ通路だ。

よく見ると、写真の右下には《〇〇に対しての恐怖》としてそれぞれキャプションが振られている。顔部分がごっそり切り抜かれていることを除けば、写真から読み取れる情報は多くはないが、これらはこの先から始まる展示の雰囲気をゆったりと醸成している。

展示写真の中には鏡のように姿が映る場所もあり、なかなか雰囲気のある記念写真を撮影できる。切り抜かれた黒丸は距離感が掴めなくなるほどの漆黒で、あとから聞いた話によれば、「世界一黒い」という文句で知られる塗料「黒色無双」を使用しているのだという。

「恐怖心展」会場は主に4つに区切られており、

「存在」に対する恐怖心──「そこにあるもの」が怖い

「社会」に対する恐怖心──「それをすること」が怖い

「空間」に対する恐怖心──「そこにいること」が怖い

「概念」に対する恐怖心──「こと」が怖い

記事冒頭でも軽く触れた、これらを順番に展示していく形だ。

本展示には非常に多種多様な「恐怖心」が展示されているのだが、最初に見ることになる「そこにあるもの」に対する恐怖心は分かりやすい。

例えば首のない無数のひな人形。鋭く尖った刃物。薄汚れて打ち捨てられた着ぐるみ……。

お化け屋敷ではない、と冒頭でお伝えした通り、本展で展示されているものは人を驚かせようとするようなものではない。その意味では、お化け屋敷的なドッキリが苦手な方でも安心してご覧いただけるだろう。

誰かが生理的な「恐怖心」を感じた何かが、そのまま生の姿で置かれている。

このエリアに展示されているものは「モノ」としての形のある具体的なものばかりなので、人によっては最もぎょっとしやすい場所ではあるかもしれない。

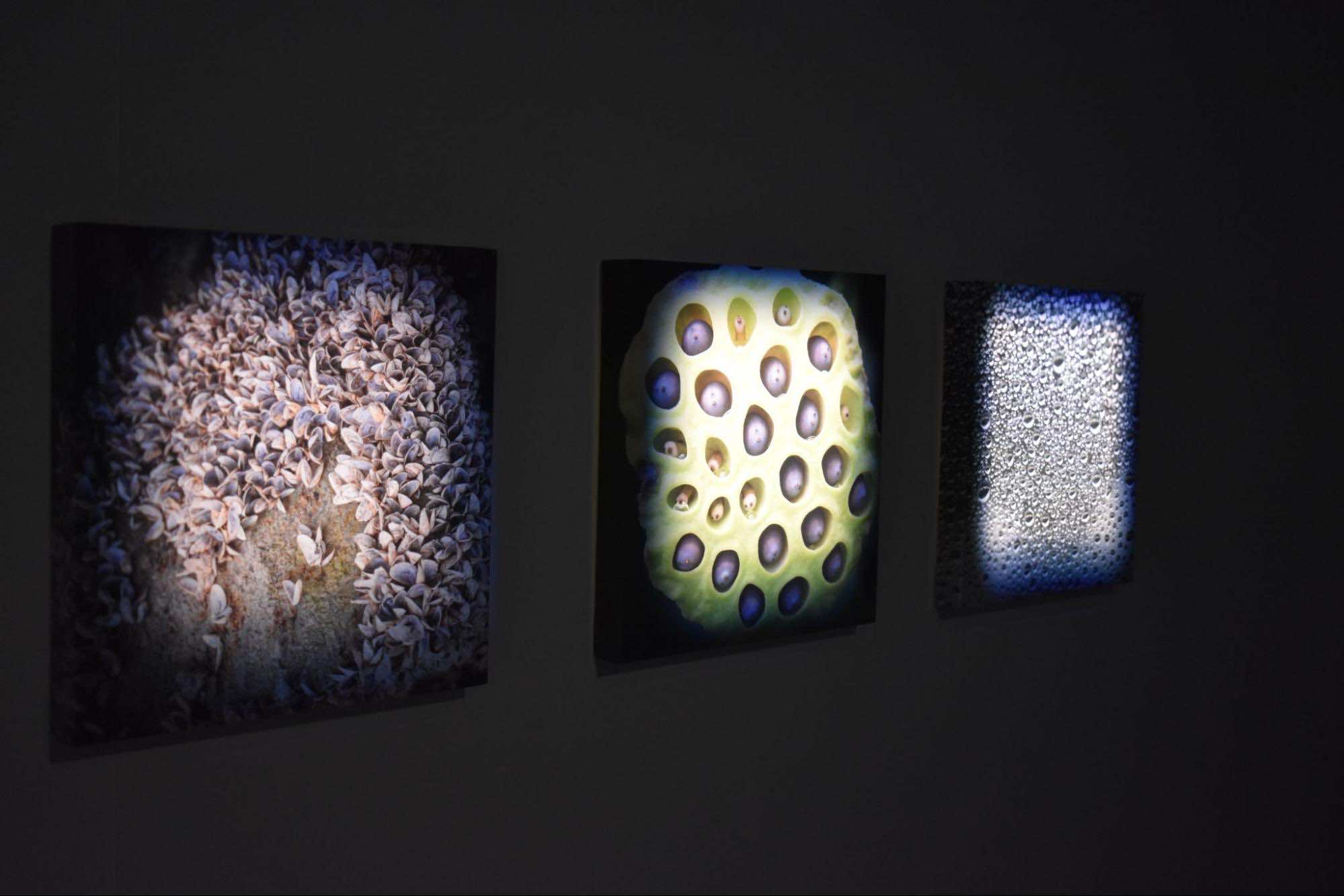

有名どころでは「蓮コラ」という呼び名のミームとしても知られる「集合体に関する恐怖」の展示もあった。ただしこちらは写真での展示。本展示にはこうした写真・映像で展示されているものも多い。

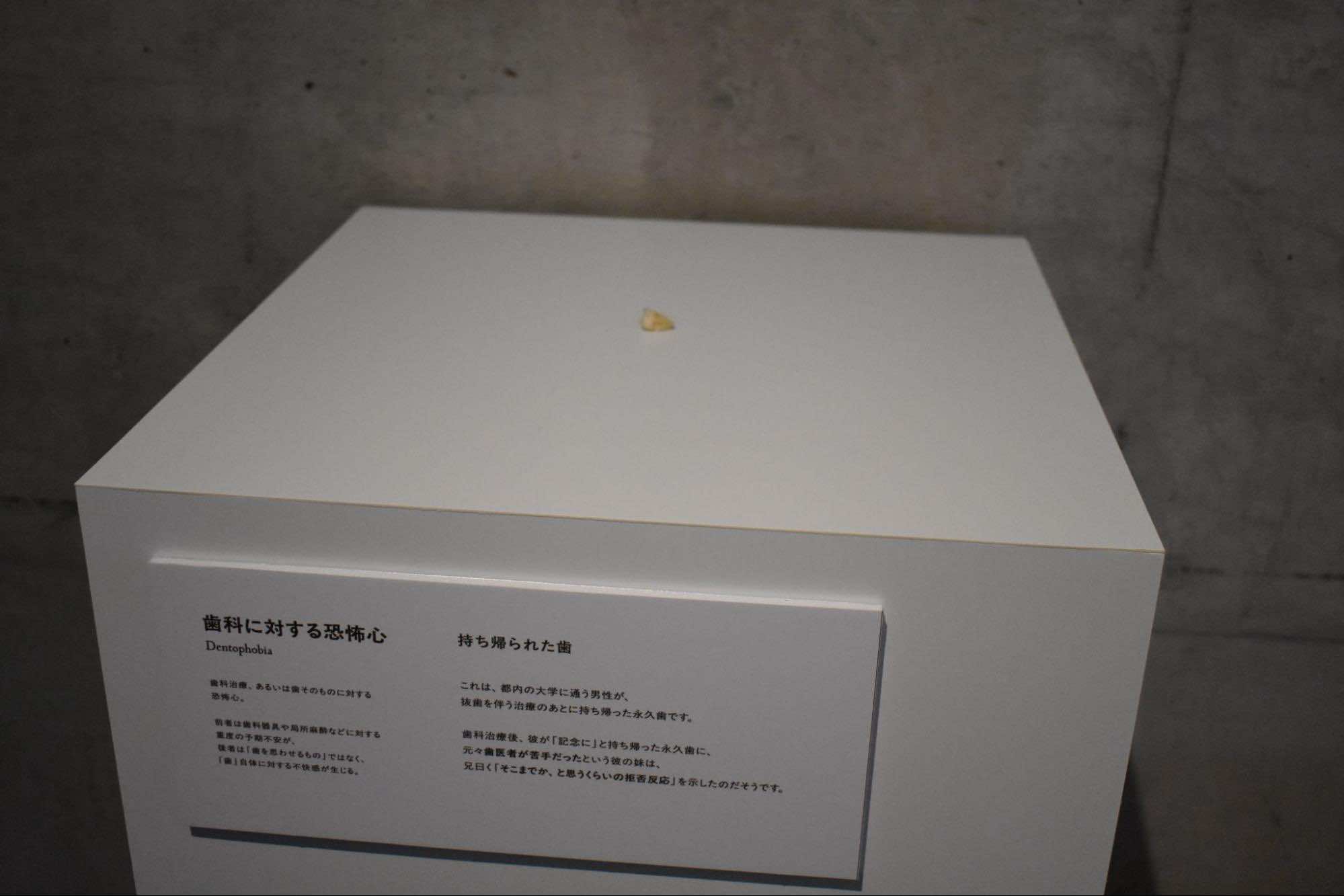

筆者が特に「これは確かに嫌だなあ」と思ったのが、歯や毛髪といった「人間の体の一部」についての展示だ。特にグロ系のものが出ているわけではないのだが、こうした場所で展示品として置かれていると、異様な印象を受けてしまう。

考えてみると、歯や髪の毛といったものが恐怖心を覚えるような対象となっているのは不思議だ。そうしたものは、自分の身体の一部でもあるのに、自分の身体から抜け落ちた瞬間に「ゴミ」であったり「不気味なもの」に変わってしまう。

わかりやすく「確かにこれは怖いかも」というものが並ぶ一方で、「こんなものが!?」という展示品も多数ある。

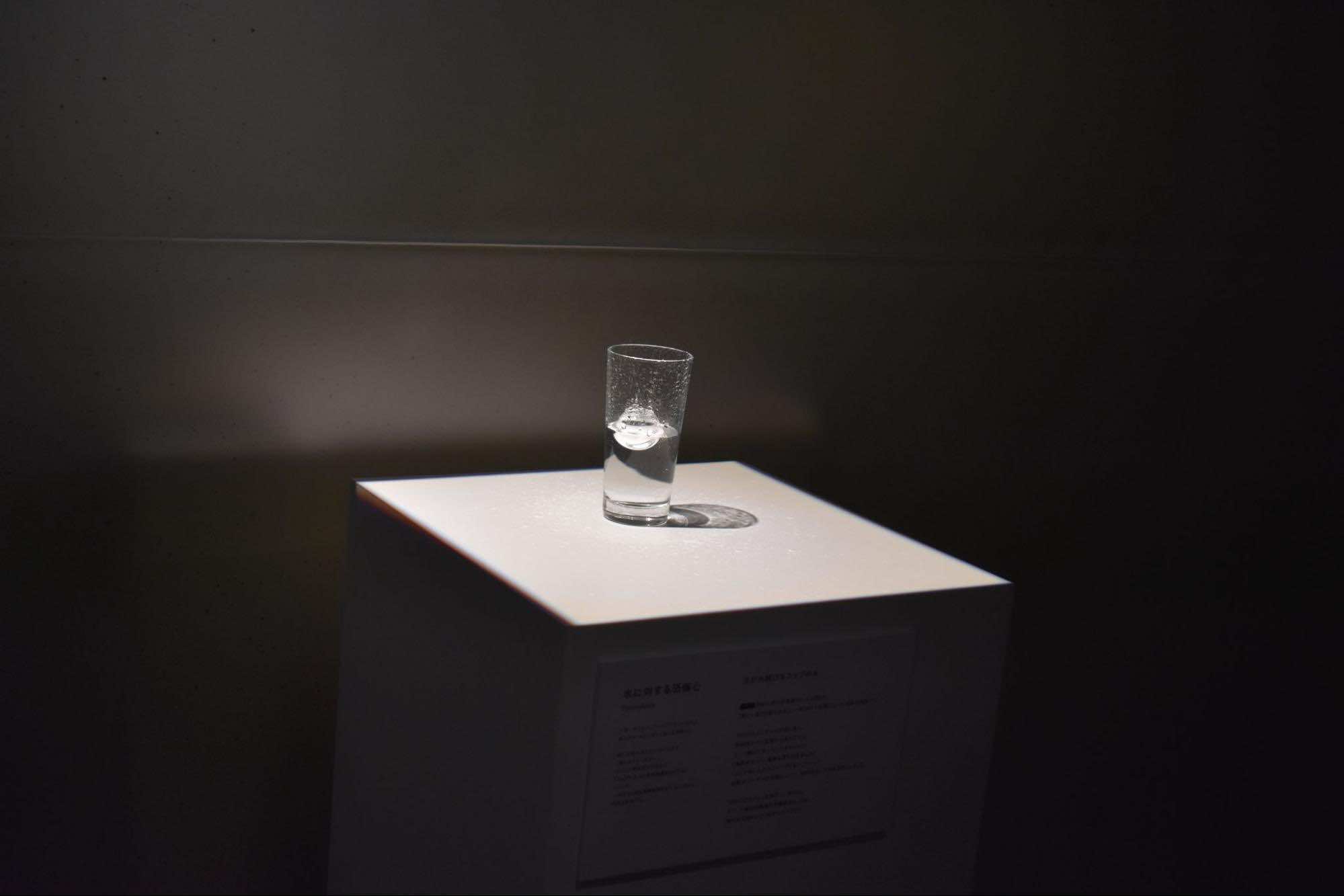

例えば「水に対する恐怖心」という題で置かれているのは、コップに入った1杯の水。見ていると数10秒に一度ほど天井の配管から水が落ちてきて、「ぽちゃん」という小さな破裂音が響く。水が落ちた瞬間には、周囲の人がぎょっとして振り返るような一幕もあったが、積極的に人を脅かすようなものではない。

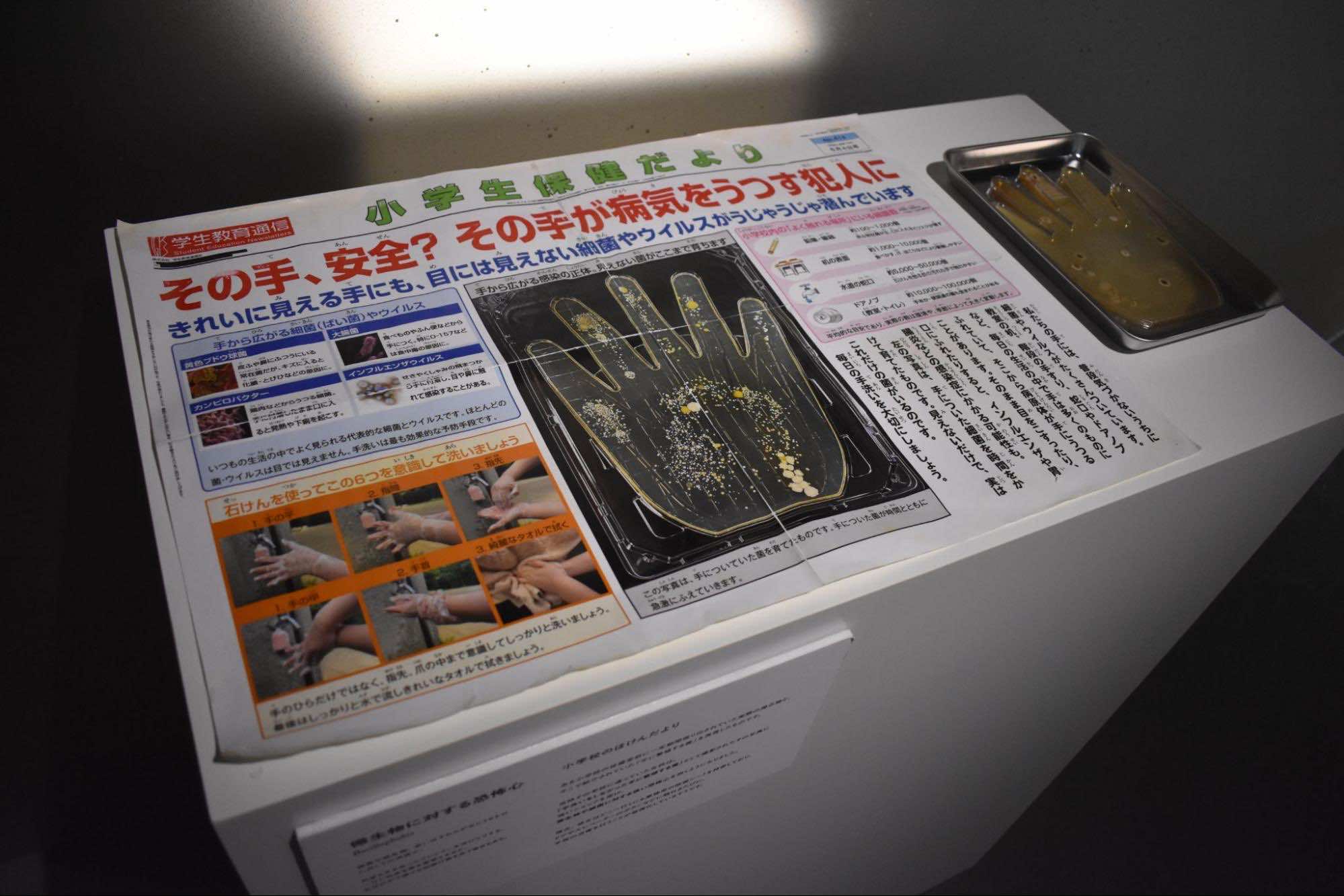

かなり現代的な「恐怖心」だと感じさせられた展示もある。それが小学校に貼られているような啓発ポスターが展示されている「微生物に対する恐怖心」だ。

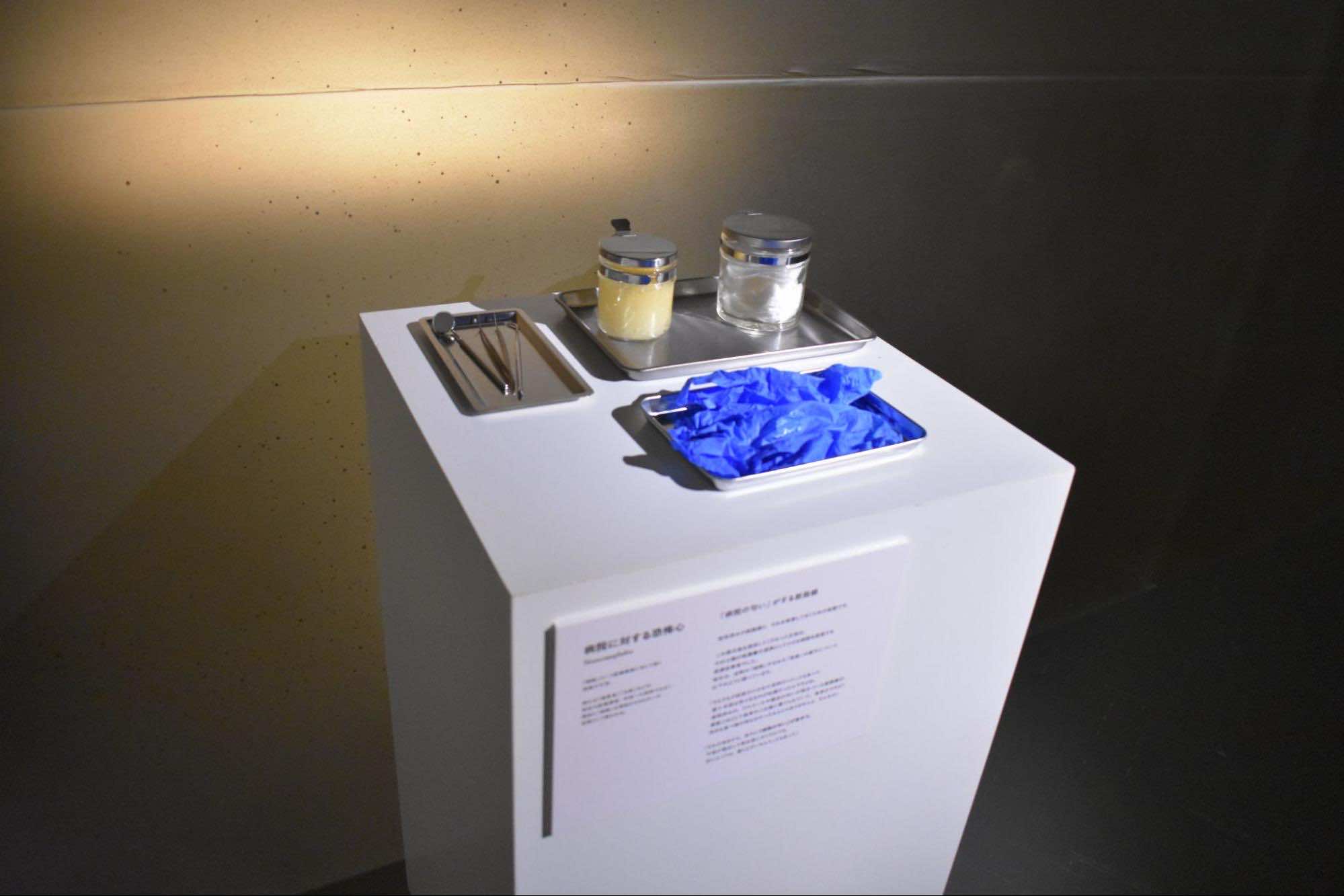

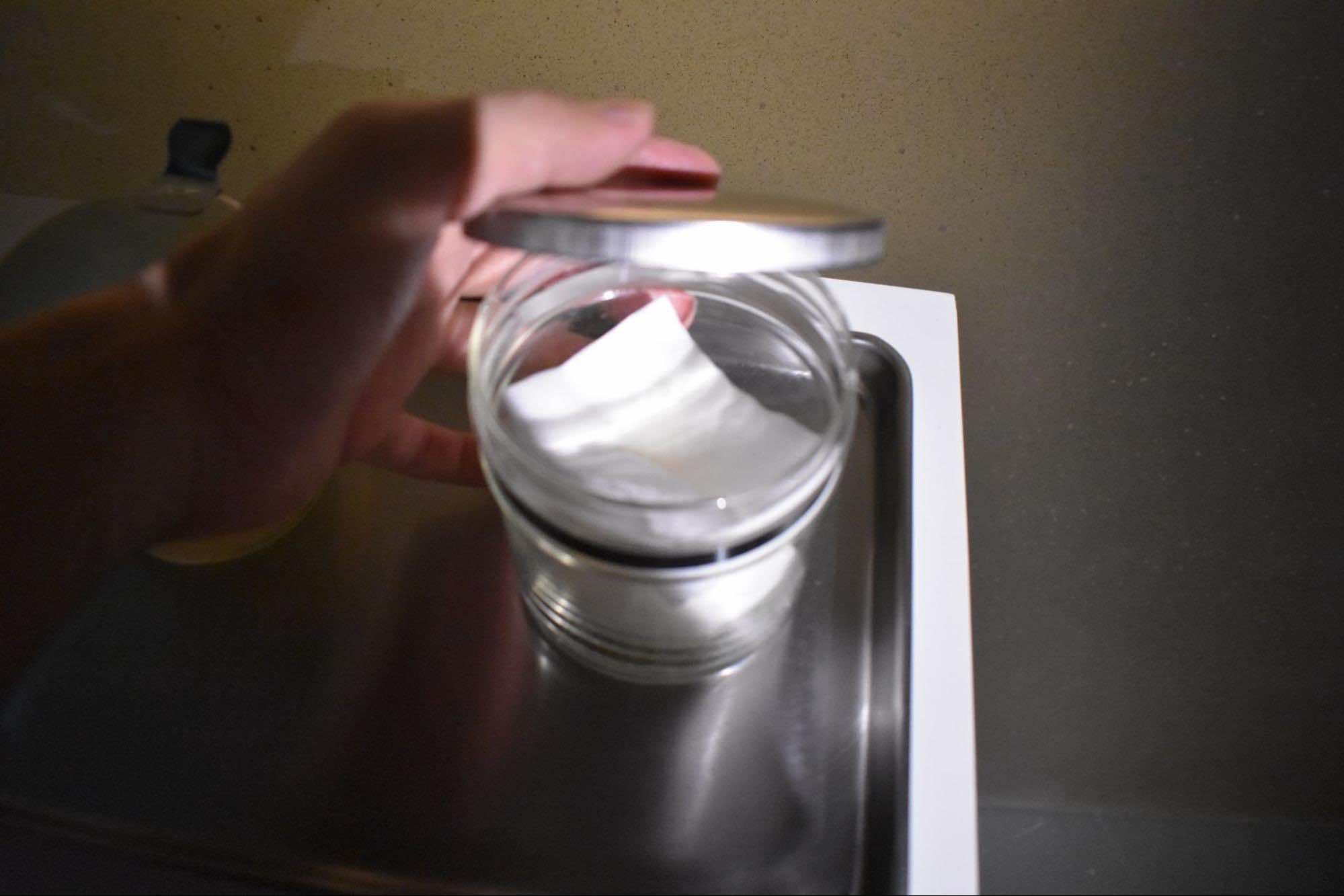

右側のトレーでは実際に細菌が培養されているらしく、そう聞かされると、うかつに触るのは憚られてしまう。こうした感覚は、現在も尾を引くcovid-19(新型コロナ)の影響が自分にもあるのだと思わされる。

非存在に対する無形の恐怖心。「社会」に対する恐怖心

続くふたつ目のエリアで展示されているのは、モノとしての形があるわけではなく、人間としての社会生活の中で生まれる恐怖心だ。

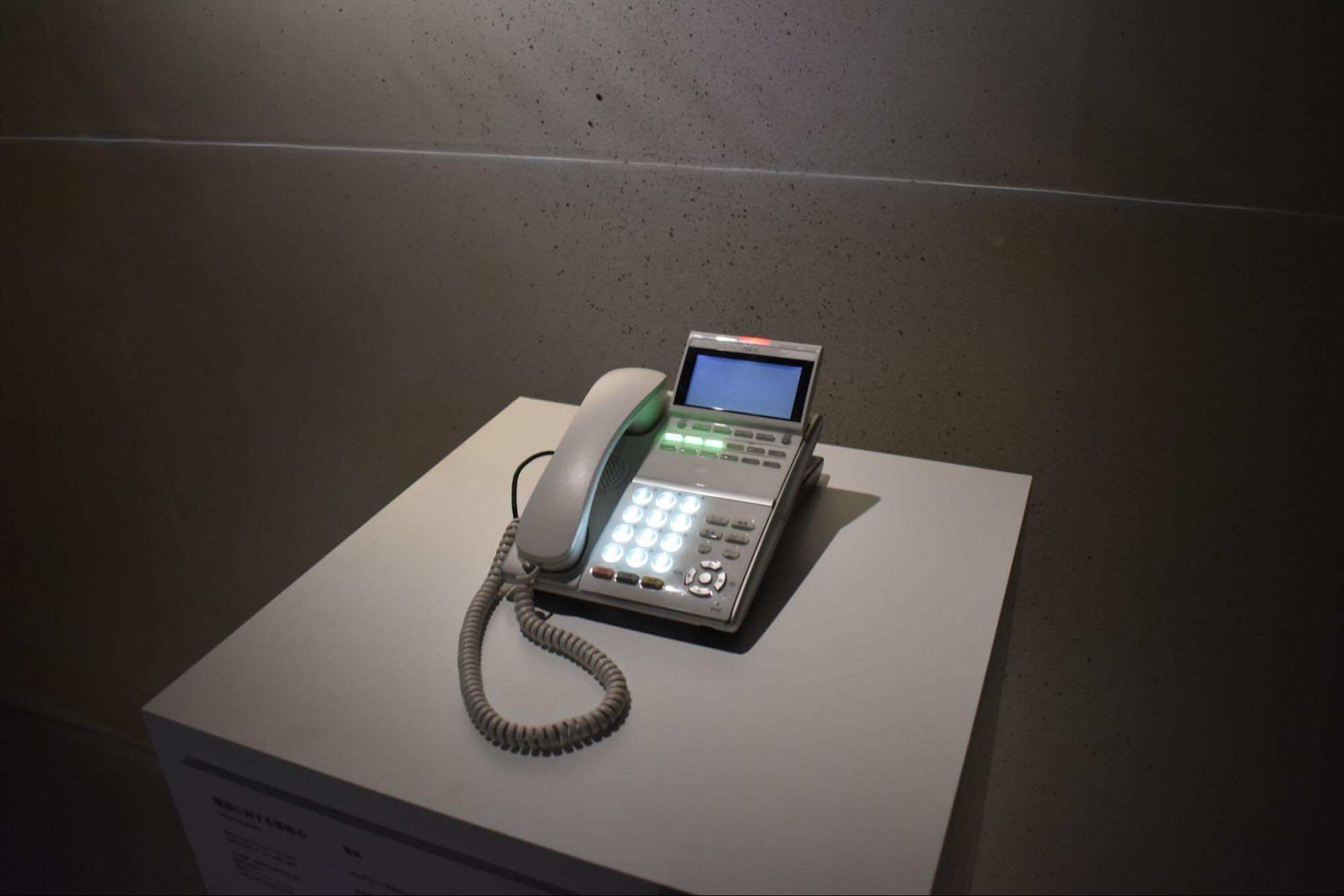

「存在」に対する恐怖心より概念的ではあるが、かなり身近なものであることには変わりがない。例えば「電話に出る」ことを恐れる人は多いのではないだろうか?

筆者も会社員時代、新卒の新入社員だったころを思い出してしまった。自分が答えられるかどうかわからない問いを発せられる電話が、あの頃は本当に怖かった。電話というものはいつでも突然鳴り出すもので、だからこそ不意を突かれてしまう。

安全だと思っていた自分の場所に、突如断りもなく闖入してくる他者。電話は、自分を誰か・どこかと強制的に繋げようとしてくるものだ。

一方、同じ電話でも異なる形で「恐怖心」を展示しているものもある。次がその「取り残されることに対する恐怖心」だ。

よくみると、展示されているのは何やらよく見覚えのある画面。SNSのトレンドを写したものだ。いま流行っている話題を知っておきたい、みんなの会話についていきたいという思いは誰しもが抱えるもので、それゆえに強迫観念的になりやすい。

このエリアに展示されているのは、こうした他者との関わりの中で生じる恐怖心だ。一切の他者からの訪問を拒むかのような郵便受けや、新聞のコラム記事の一部のようなものから、人間が社会との関わりの中で恐ろしいと感じる対象をつまびらかにしていく。

またここには音に関する展示もある。個人的にかなり分かる気もしたのが「笑い声に対する恐怖心」と題された展示品だ。

とある大学の心理学研究の中で収録されたとされるインタビューには、「人の笑い声が怖い」という人物の不安げな語りが収められている。

誰かに笑われているのではないか、という感覚は被害妄想的なものだと分かってはいても、どこかでそれを恐れている自分のことも感じてしまう。そのインタビュー音声の中にも、遠くで誰かが笑っているような声が入っている。

不安を孕む居心地の悪さ。「空間」に対する恐怖心

第3のエリアは、「空間」に対する恐怖を展示している。分かりづらいと思うかもしれないが、高い場所にいる自分、狭い場所にいる自分を想像してみると分かりやすいだろう。

ここに展示されているのは、そうした自身の身体が感覚的におぼえる恐怖心であり、それゆえに私たちにとってはより根源的なものとも言えるかもしれない。

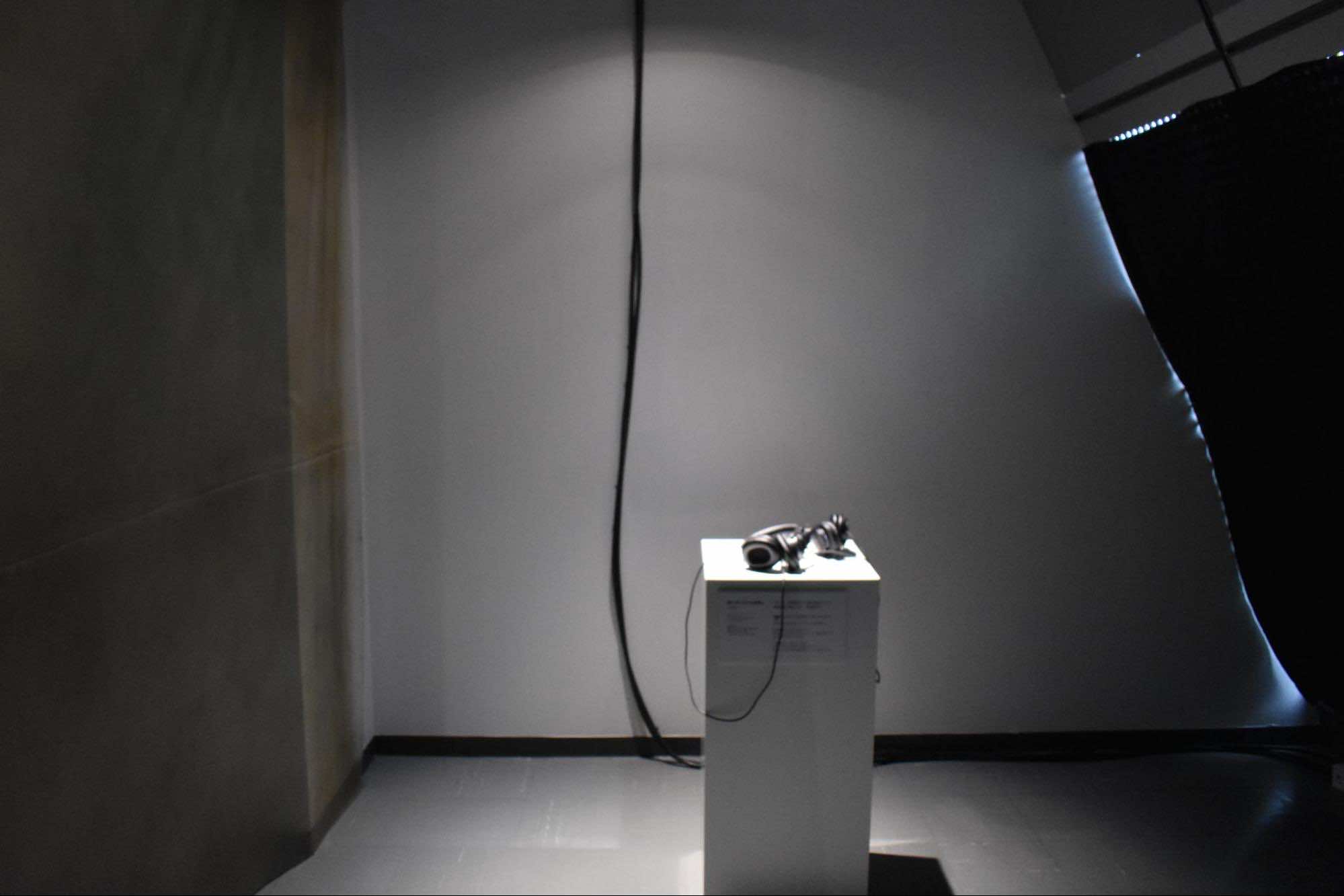

例えば「病院」もそうした身体の感覚が憶えている恐ろしい場所のひとつと言えるだろうか。ここに展示されているのは、病院でよくみる医療器具の一部だ。

けれど脱脂綿のふたを開けてみると、あたりに強烈な”病院の臭い”が広がる。いつかどこかで嗅いだことのある消毒液の臭いが、忘却の縁に引っ掛かった記憶を刺激する。

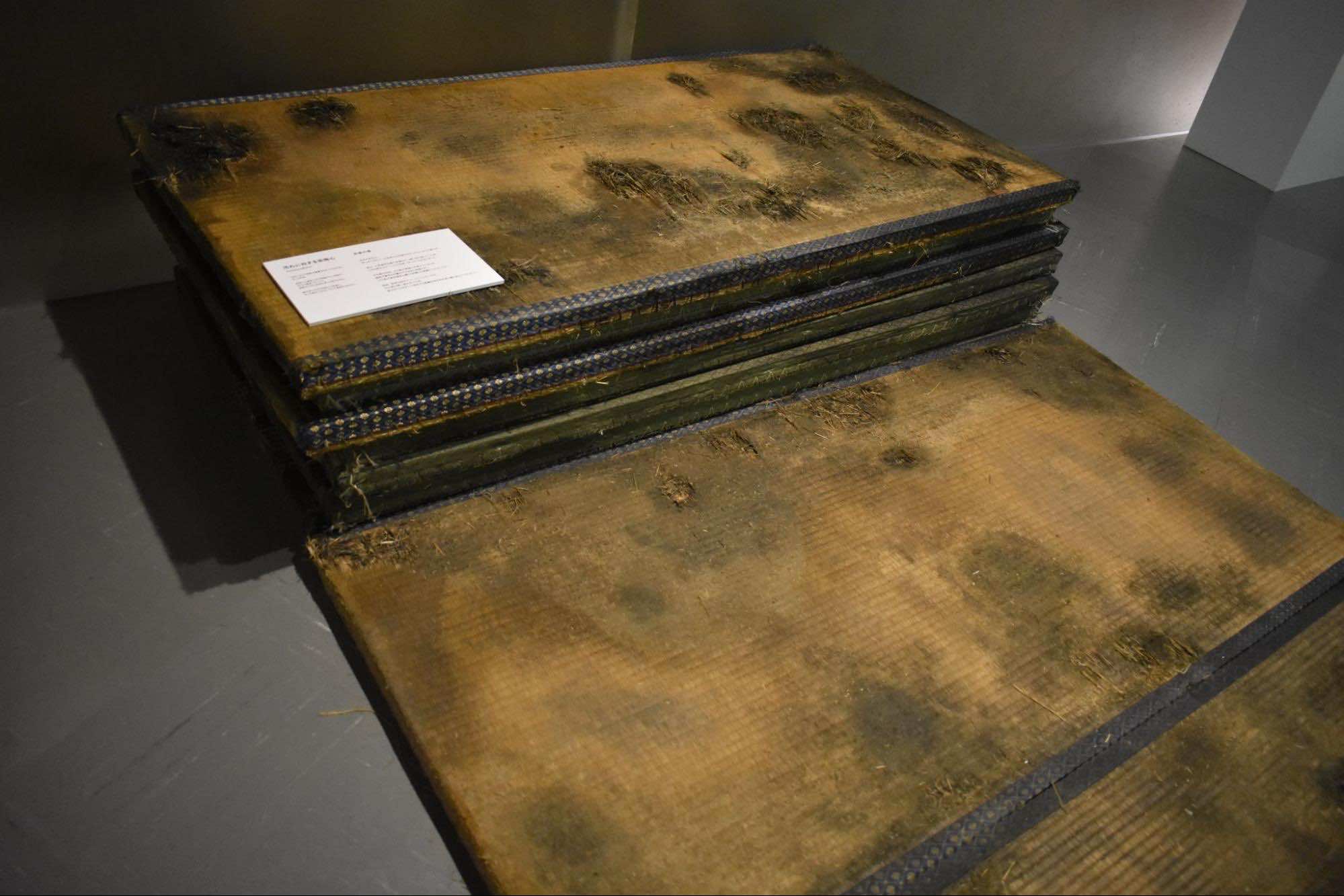

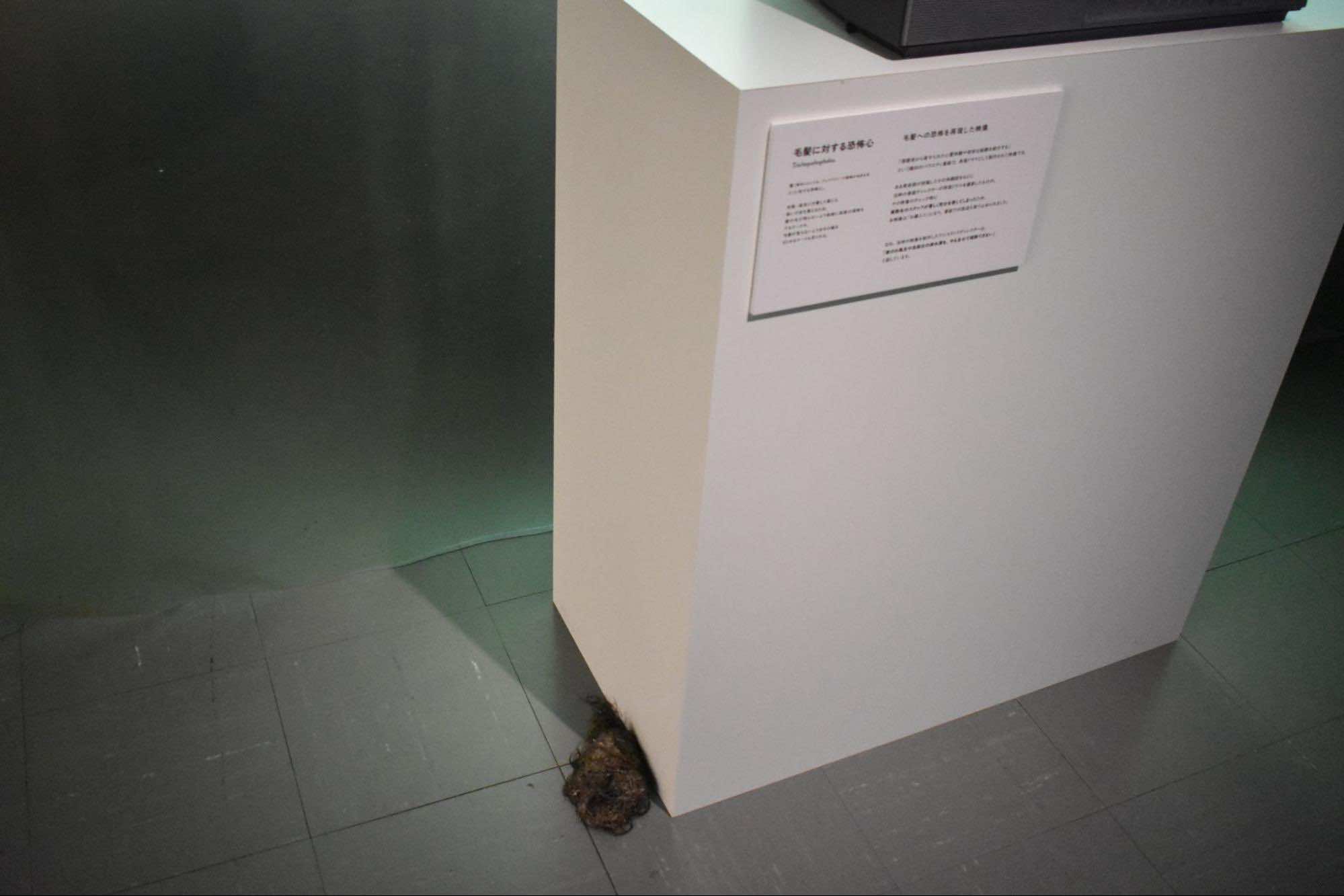

通路をまたぐように置かれた汚らしい畳(タタミ)は、「汚れに対する恐怖心」を展示したもの。飛び越えるには大きすぎ、これを踏みつけて進まなければ通路を進むことはできないのだが、一瞬それに躊躇してしまう自分に気が付く。

これを踏んで汚してもいいのか?というためらいと、こんな汚いものに触れたくないという忌避。これに触れたくないという感覚は、「微生物に対する恐怖心」にも通じるものがある気がする。例えばもし自分が素足にサンダル履きだったとしたら、裸足だったとしたら、これを踏みつける勇気を持てただろうか。

このエリアの展示の中で特に気になったのは「ドリームコアに対する恐怖心」と題された印象的な映像だ。

「夢の中で見たような景色」とも題される、郷愁を感じさせるような非現実的で茫洋とした風景だ。海外発の都市伝説系ネットミーム「backrooms(バックルーム)」にも近そうだが、あちらが閉鎖された空間であるのに対し、こちらは開放的な広い空間であることを特徴とする。

筆者にとってこれは恐怖の対象ではないが、のっぺりとした色合いの寂寥とした空間を見つめていると、自分が風景の中に溶け込んでいくような不思議な感覚を覚える。

最も遠く、最も普遍的な怖れ。「概念」に対する恐怖心

最後のエリアは、最も抽象的であり目に見えるカタチのないもの。「概念」に対する恐怖心を集めている。実態を持たず、けれどもそれゆえにどんな場所にも存在しうるもの。もし恐怖してしまえば、無くすことは決してかなわないもの。

このエリアでまず目に飛び込んでくるのが無数の汚れた鏡、割れた鏡が集められた「鏡に対する恐怖心」だ。頭上を照らす電灯は明滅を繰り返しており、内臓を撫でられているような嫌な気分になる。

透明な台座には割れた鏡などが敷き詰められており、上に立つこともできるのだが、どことなくそわそわした気分になる。集められている鏡は多種多様で、小さな手鏡から古い日本家屋にありそうな大型のもの、道路のカーブミラーまでさまざまだ。

鏡は神道においては神の依り代(ご神体)として使われることもある重要なもの。魔を祓う力があるとして、お守りなどに用いられることもある。私個人としてはそうした神聖さについての感覚を持ち合わせているわけではないが、それでも割れて濁った鏡がこうも大量に並んでいると、言い知れぬ居心地の悪さがある。

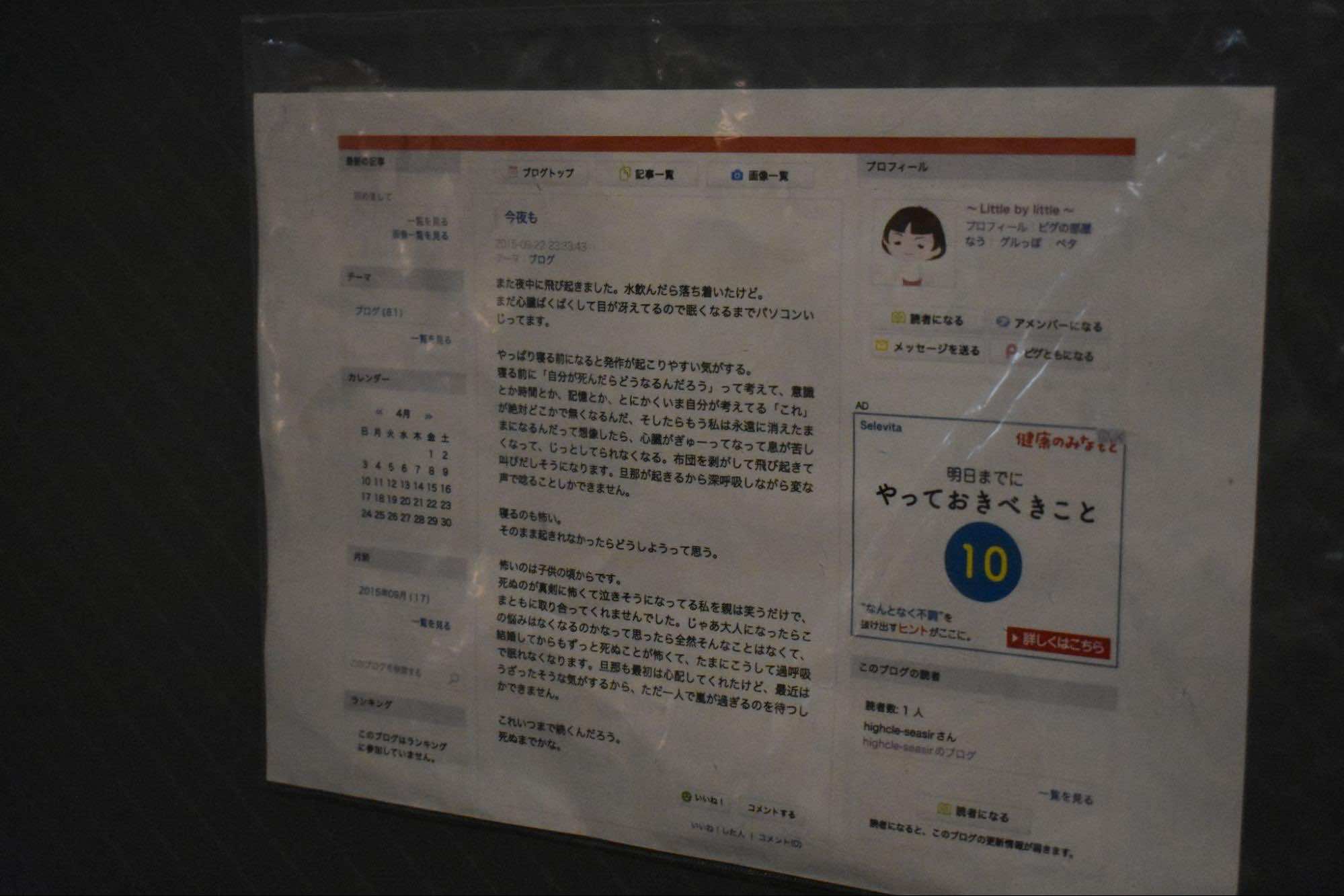

このエリアで展示されているのは、これまでよりさらに抽象度の高いものに対する恐怖心だ。けれどそれだけに、説明を聞くとすんなり理解できるようなものも多い。例えばとある人物が衝動的に書いたようなブログ記事には、「死に対する恐怖心」というキャプションが付けられている。

眠りに落ちる前、闇の中で「死んだら、その先はどうなるんだろう?」ということを考えたことのない人はいるだろうか? 眠りならば朝になれば覚める、でも死んだら?

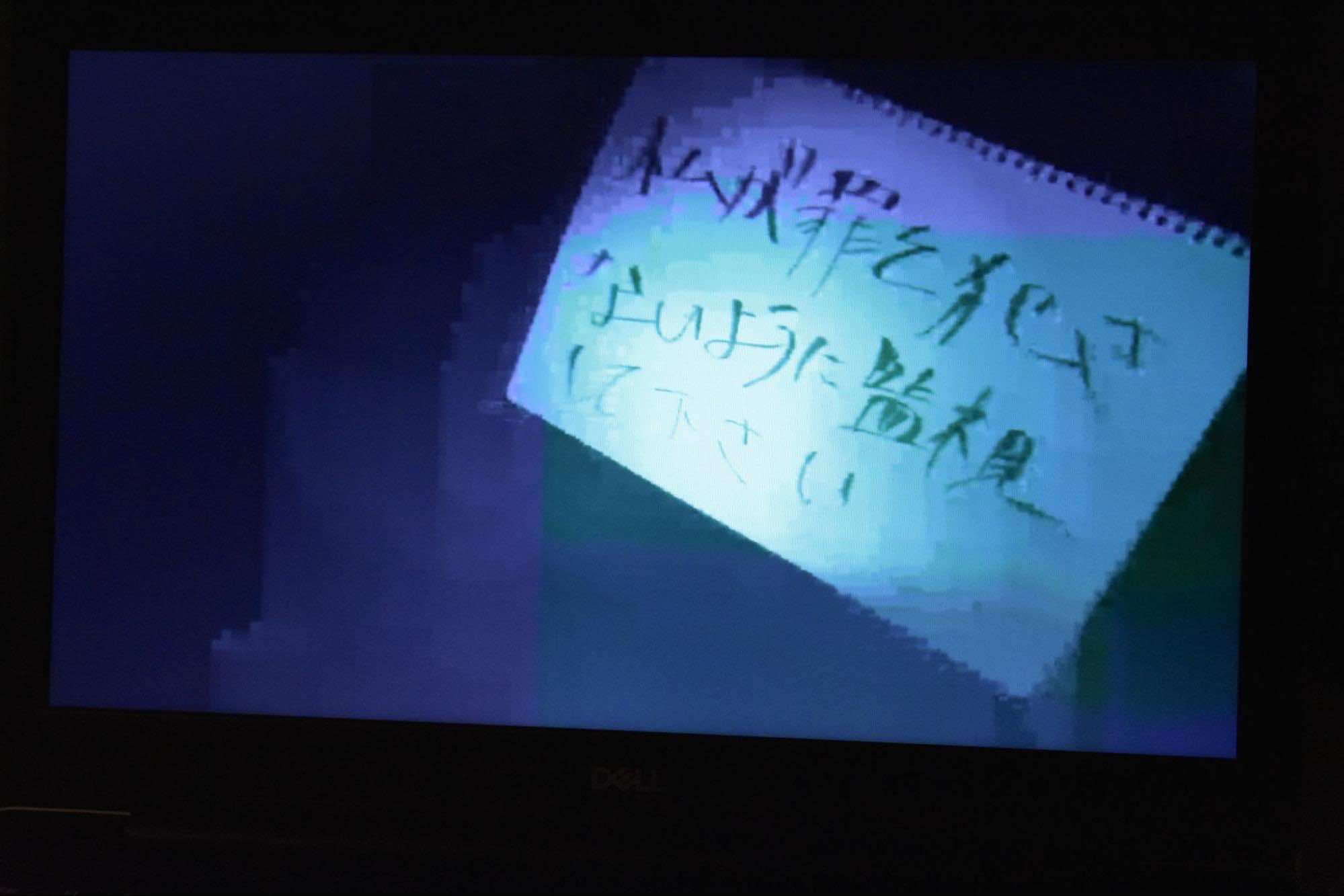

「幸せに対する恐怖心」もまた考えさせられる内容だ。こちらはSNSで自分の不幸をアピールしていたしていた人物が、次第に自身が幸福になってしまうことを恐れるようになるまでの物語が、この人物の「最後の投稿」とされる手書きの文章によって綴られている。

不幸であることが他者に承認される条件であるなら、幸福である自分は世界に必要なくなってしまう。目的と手段が入れ替わった倒錯的な恐怖心と言えそうだが、先ほどみたSNSの「取り残されることに対する恐怖心」とあわせて、これも現代的な恐怖心と言えるかもしれない。

とある女性の生活の様子が記録されている定点カメラからの映像は、自身が罪を犯していないかどうかを監視して欲しい、という強迫観念に駆られた人物のネット配信映像だという。

過ちは誰しもが犯すもの。そして誰しもが「失敗はしたくない」と望むものだ。異様なものにみえても、それが示している恐怖心というもの自体はかなり普遍的なものだ、というのがこれらの展示についての筆者の感想だ。

もちろん、「ああ、世の中にはそういうことに恐怖する人もいるのだろうなあ」と理解はできても、自分で完全に呑み込めたものばかりではない。

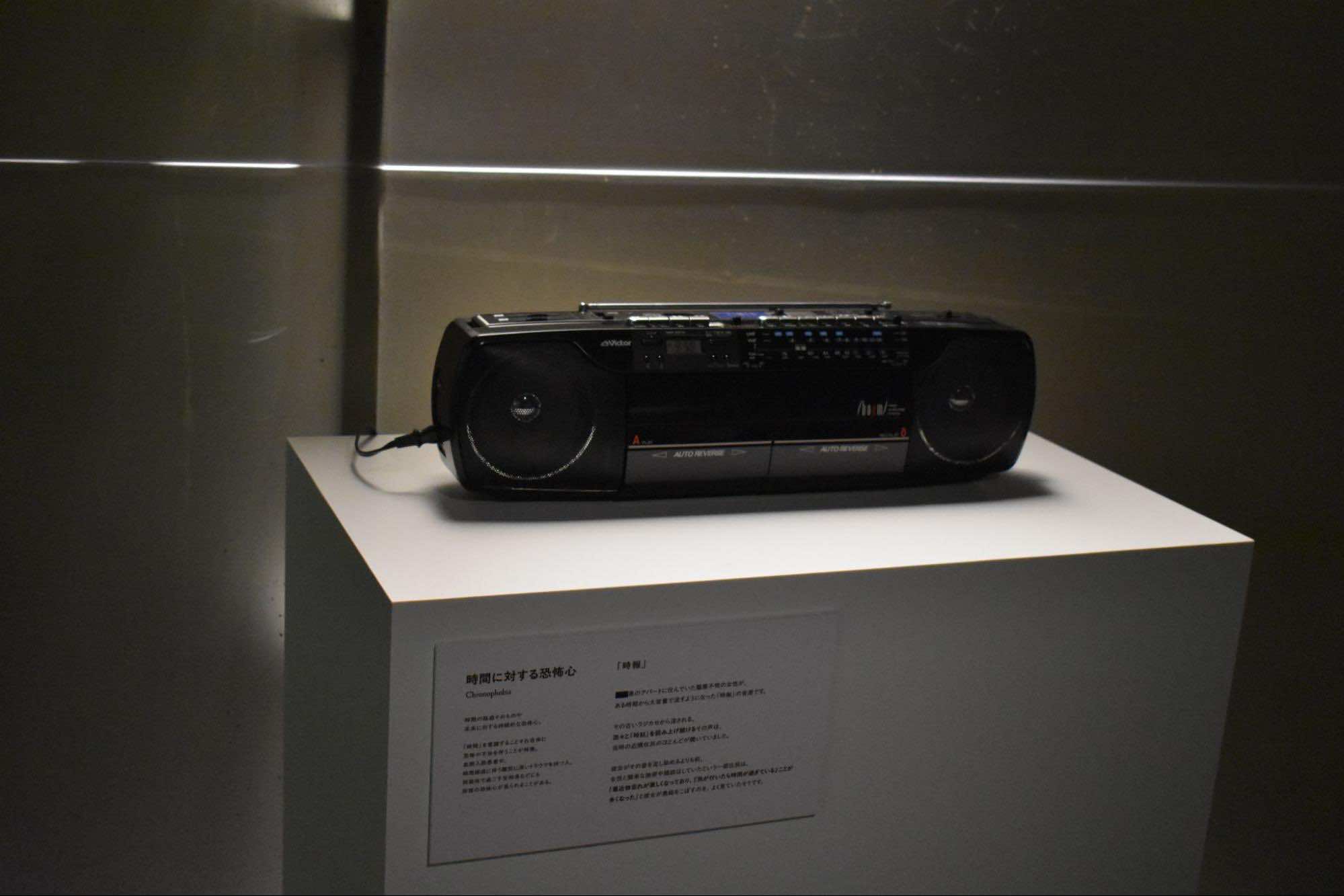

たとえば古びた子供向け遊具が示す「ノスタルジーに対する恐怖心」、淡々と時刻を読み上げるラジオの「時刻に対する恐怖心」、異様な臭気と存在感を放つゴミ山の「廃棄に対する恐怖心」……

これらもまた、概念の海から頭を出した氷山の一角であり、展示品にあわせてキャプションの説明を読んで初めてその意味が分かるという類のものだ。けれどその概念的な意味をひとたび知ってしまうと、そうした恐怖心というものが自分の脳裏に入り込んでくるような錯覚も覚える。

昔からよく「意味が分かると怖い話」という物語が語られてきたが、恐怖心の展示とは、ある意味でそうした側面を持っているように思う。そうした恐怖心があると知らなければ、一生考えることもなかった疑念が、この先ラジカセや、子供用の遊具を見るたびに脳裏をかすめることになるかもしれないのだ。

精神分析の祖として知られるドイツの精神科医ジークムント・フロイトは、その著作『トーテムとタブー』の中で次のように言っている。

「抽象的思考言語がつくりあげられてはじめて、言語表象の感覚的残滓は内的事象と結びつくことになり、それによって内的事象そのものが、しだいに知覚されるようになったのである」

難しいことを言っているように聞こえるかもしれないが、かなり単純化して言ってしまうと、これが意味するところは「人間の心は、感情や感覚に名前を付けることで初めて生じた」ということだ。言葉や名前というものが、人間の感情をかたち作る。そう考えると、この展示は、見た目よりももっと恐ろしいものだったのかもしれない、という気もしてくる。

恐怖心展の4つのエリアはこれでおしまいである。だが実は、この展示の奥にはもうひとつの展示がある。

これについて語りたい気持ちもあるのだけれど、語りすぎると実際に見に来た時の楽しみも減ってしまう。筆者から言えるのは、最後の展示は、この展示を通して自分が見てきたものを振り返って考える、面白い機会になるはずだということだけである。みなさんが良き体験を得られることをお祈りする。

主催スタッフからのコメント

梨氏:

もしいま、この展示会が気になってるという方がいらっしゃったら、まず声を大にしてお伝えしておきたいのが、「お化け屋敷ではないので、そこは安心してください!」っていうことです。「恐怖心展」は恐怖を感じる「心」に関する展示であって、ホラー展示ではありません。なので、ホラーは苦手なんだよなって方でも楽しめる展示になっていると思います。ぜひいろんな方と一緒に来ていただければと思っています。

大森時生氏(株式会社テレビ東京):

「恐怖心展」にはいろいろな展示物がありますが、展示の主役自体はそこにおいてあるモノではなくて、来場してくださった方の「心」です。その人がどう感じるか、どう不安になるかとか、どこに不気味さを感じるのか。みなさんの心の内側自体がメインコンテンツになるような展示だと思っています。1人で来るでもよし、友人同士で来るもよし、展示品を見て自分の心がどう感じるのか、自分の中の恐怖心と向き合う時間になったら嬉しいなと思っております。

頓花聖太郎氏(株式会社闇):

今回は「恐怖展」ではなく「恐怖『心』」展です。恐怖する何かが展示してあるというより、恐怖心を「楽しんでもらう」という展示になってるので、ぜひご自身と向き合う展覧会として楽しんでもらえたらと思います。それからもうひとつ、いろんな恐怖心があって虫もすこしだけいるんですが、「G」はいません! ここを気にされてる方が多かったので、その点だけはご安心ください。

※日時指定券はローチケのみの販売となります