何を隠そう筆者は、目に映る敵を銃で蜂の巣にするのが大好きなFPSゲーマーである。

というか、鉛弾をたっぷり詰め込んだマガジンを引っ提げて、敵を血祭りにあげるときこそ“命の尊さ”を実感できるような、割とヤバい人間だ。

そんな筆者は、とあるジャンルとの相性がちょっと悪い。

それが、ステルスゲームである。

『メタルギア』シリーズに代表される、さまざまなガジェットを駆使して、敵に見つからずに潜入し、任務を遂行するステルスゲームは、世界中で高く評価されている。

……いや、分かってる。そんなことは言われなくても百も承知なんだ。

でも、いざ敵を目にすると、隠れるよりも早く腰のガバメントを引き抜いて、敵を皆殺しにしてしまう。サーチ&デストロイせずにはいられないFPSゲーマーの性が、ステルス(潜伏)ゲームをアサルト(突撃)ゲームに変えてしまうんだ。

そんな雑談を電ファミの編集者と交わしていたところ、「あぁ、そんな澤田さんにオススメのゲームがあるんですよ」と言いながら、1本のゲームを渡してくれた。それが、今回紹介する『エリクスホルム:奪われた夢』である。

本作はステルスゲームで、主人公は敵を殺さない、というか殺せないそうだ。

……はい?

電ファミの編集者は、「脳筋FPSプレイヤーの澤田さんなら、きっと楽しめると思いますよ」と言ってニヤリとした。

「殺せない」からハラハラする。「視線が気になる」からドキドキする

気を取り直して説明すると、『エリクスホルム:奪われた夢』は、同名の架空の都市を舞台に繰り広げられる、クォータービューのステルスアクションゲームだ。

主人公のハンナは、とある事情で警察にマークされた、弟のハーマンを探すことになる。

だが、それによってハンナ自身も、重要参考人として警察に追われる身となってしまうのだ。警官は町中の至る所におり、ハンナはそれらの眼をかいくぐりながら冒険を繰り広げることに……。

「ってか、“敵を殺さない”って、ステルスゲームでは当たり前じゃないの?」

確かにそうだ。でも、思い出してほしい。

一般的なステルスゲームの主人公は大概、テクノロジー満載の装備に身を包み、殺る気マンマンの強力な武器を携えておきながら、「あえて殺さない」。

しかし、本作の主人公ハンナの装備は基本“吹き矢”のみ。これで敵を眠らせるのが関の山で、殺傷能力は皆無。そもそも「殺せない」のである。

「殺さない」と「殺せない」とでは、プレイ結果はどちらも「死人が出ない」という意味では同じだが、体験するプレイフィールは全くの別物だ。

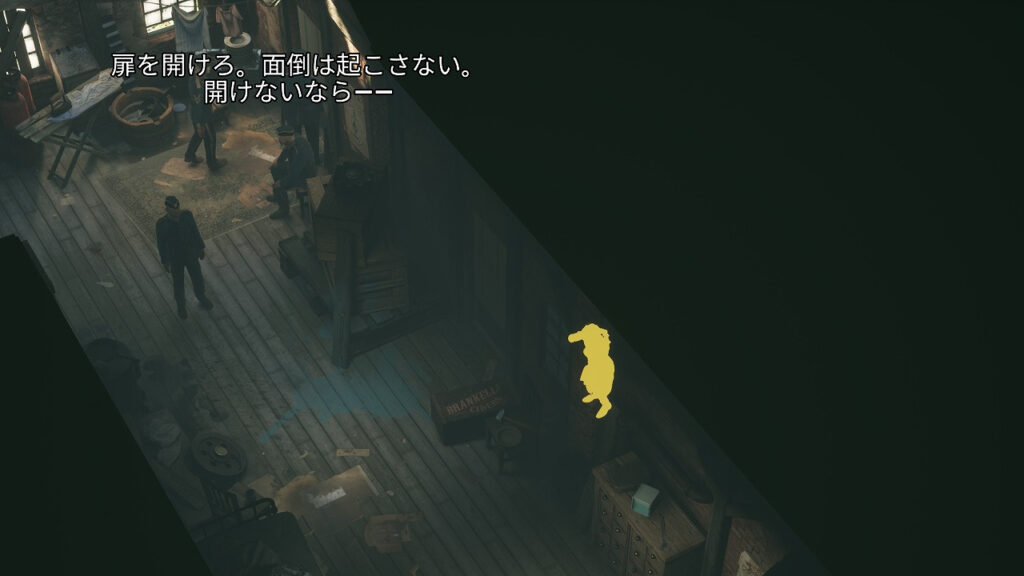

なにしろ本作では、発見されると銃撃戦で敵を煙に巻いて逃げることはできない。それどころか、敵に「発見」→直ちに「ゲームオーバー」なのである。

しかし本作では、「発見」に至るまでのプロセスや演出が秀逸で、プレイヤーに理不尽さを感じさせず、かつ緊迫感を見事に実現している。

流れを説明すると、敵がハンナを視野にとらえると、マンガに登場するような破線がびよーんと伸びてきて、目視状態が表現される。この破線は最初はグレーアウトしているが、次第に白くなり、完全に白に染まりきると「発見」、すなわちゲームオーバーだ。

そして、もし破線が伸びてきても、白に染まりきる前にハンナを敵の視野から逃がすことができれば、窮地を切り抜けられるシステムとなっている。

そのほかには、ハンナが起こす物音を段階的に蓄積する「耳」ゲージや、不審な動きをキャッチする「?」ゲージもある。上述の破線と同様、敵が不審に感じても、プレイヤーが適切かつ即座に対処できればゲームオーバーにはならないわけだ。

要するに上記のUIは、敵が不審な動きを察知し、それが確信へ変化するプロセスを可視化している。その動きが「画面を見ているプレイヤーが分かる」ことで、緊迫感を煽りまくっている印象だ。

「しむらー! うしろうしろー!」

実際のゲームプレイでは、敵に見つからないように、常にコソコソと動き回ることになる。

敵の動きをクォータービューで把握し、ときには窓をのぞき込んで部屋の様子を観察し、マップ上の障害物や暗闇に紛れて警戒網をかいくぐり、排気ダクトを通り抜け、少しずつ歩みを進めていくのだ。

こうした慎重なプレイは、超絶にハラハラ&ドキドキさせられ、ものすごく怖い。

そもそも銃が使えないなんて、FPS脳の筆者にとっては裸同然である。

しかもプレイヤーが操作するハンナは小柄な少女で、それに対してマップを徘徊する警官たちは、(頭は弱そうだが)見るからに屈強で、これが余計にハラハラを煽ってくる。

この構図を見た筆者の脳裏をよぎったのは、「ヤンキーがたむろする男子校に、新任教師として愛娘を送り出す父親」の心境である。ハンナ、吹き矢じゃだめだ、せめてベレッタを持っていってくれ!

……あ、高校に銃を持ってったら、逆に捕まるか。

ハンナの吹き矢は射程範囲は短く、しかも一度使うとクールダウンタイムが発動する。タイマン専用かつ一時しのぎにすぎず、しかも同時に2人以上の相手は仕留められない。

なんでよ。息を吸うのに、なぜそんなに時間がかかるんだ。とにかくゲーム中は常に大ピンチの連続で、感情の乱高下が押さえられない。

しかも、敵の位置や、その視線が向いている方向など、画面内のハンナにとっては分からなくても、プレイヤーからは常に見えているのだ。もし本作のゲームプレイにギャラリーがいたら、「しむらー! うしろうしろー!」と叫びたくなること間違いなし。

アッチで騒いでこっちでコッソリ。3人が力を合わせて攻略

ゲーム開始直後はハンナ1人なのだが、チャプターが進むとアルバやセバスチャンといった仲間が加わる。この3人はそれぞれ異なる能力を持っており、これらを適材適所で使い分けて、合わせ技で敵を手玉に取るプレイが要となっていく。

あらためて説明すると、ハンナは小さな体を生かして、狭い通気ダクトを移動し、吹き矢で敵を眠らせられる。

それに対してアルバはスリングを駆使し、照明を破壊して暗闇を作り出し、弾を敵の近くに当ててそちらに注意を引き付けられる。セバスチャンは体術を使って敵を締め落とすことが可能。また、海などを泳いで移動できる唯一のメンバーだ。

この3人は離れたり合流したりしながら、お互いの能力を組み合わせて、進むべき道を切り開いていく。ゲーム開始直後はステルスゲームだった本作は、次第に「ステルス+アクション+パズル」ゲームと変化し、加速度的にゲームが面白くなっていくのだ。

たとえば、中盤以降に登場する敵の「歩哨」は、1人のプレイヤーキャラでは倒すことができない。まずは、ハンナの睡眠矢で敵をフラフラにさせた後で、セバスチャンが背後から忍び寄って締め落とす必要がある。

また、敵が倒れたり振り向いたりするまでの時差を利用したり、あえて1人が物音を立てて敵の注意を引き受け、残りの2人を安全に通したりするなど、3人の高度な連携プレイが求められるようにもなる。

3人の異なる能力を組み合わせて最適解を導き出すパズル的な要素と、時差を利用したアクションをステルスの橋渡しで融合させている。これらのバリエーションの多彩さこそ、本作最大の魅力といえる。

そして、これらの組み合わせが功を奏したときの「してやったり感」は、本作ならではの高い爽快感をプレイヤーに与えてくれる。見つかったら即ゲームオーバーという緊張感も、クリア時の快感のためのエッセンスになっていると感じた。

もちろん、いきなり攻略がうまくいくとは限らず、ハンナたちは何度も「発見」されるだろう。

しかし本作ではクイックセーブがマメに行われており、失敗してもその直前から何度でもやり直せる。トライ&エラーが手早く行えるため、微塵のストレスも感じさせないのだ。

このあたりのリニアでわかりやすいゲーム展開は、往年のステージクリア型のゲームをプレイしているようで馴染みやすい。

次々と出されるお題を、まるで「パズル」や「数独」雑誌のページをめくるような感覚で解いていくプレイフィールは、知らず知らずのうちに止めどきを失ってしまう中毒性がある。

触って、回して、見渡して。ジオラマのようなミニチュア世界がリアルすぎる

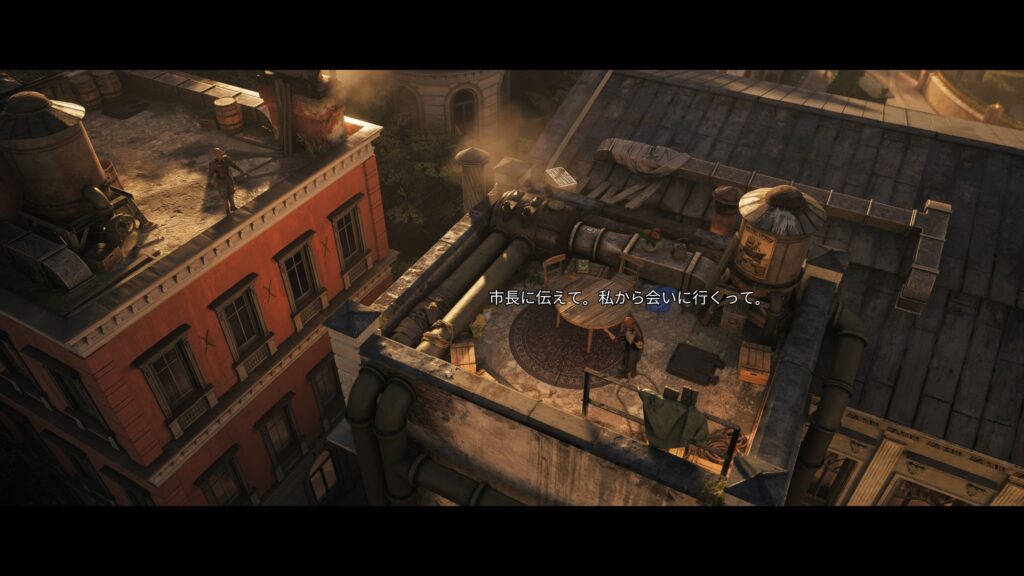

ゲームの舞台となるエリクスホルムは、1900年代のスカンジナビアの文化にインスパイアされた世界である。

クォータービューで表現された緻密なマップは、まるでNゲージやジオラマのように精巧で、ミニチュア世界を冒険する楽しさに溢れていて、ワクワク感が半端ない。物語序盤は廃坑を舞台に敵から逃げまくることになるが、丁寧に描き込まれたグラフィックと相まって、個人的には映画「天空の城 ラピュタ」の序盤の展開を彷彿とさせられた。

近年のゲームは、HoYoverseに代表されるようなアニメ風のグラフィックが大人気だが、それとは全く別のアプローチによる良質なグラフィックスは、筆者の目にはとても新鮮に映った。

そして、景観としての美しさ以上に、文化や生活に裏打ちされた世界観そのものがすごいと思える。室内の調度品や家具などの日常品、乱雑に置かれた箱、忘れられた地下の炭坑窟、街角に打ち捨てられたゴミなど、いかにも実際にありそうな町並みが自然に描写されているのだ。

細かなオブジェクトに目を向けるたびに、この世界への理解が深まっていく。

むしろ、この世界への理解を深めるために、隅々にまで思わず目を向けたくなる。

たとえば、「さあ、隠れてください」と言わんばかりの壁際のギャップがあったり、道中に巨大な箱が唐突に置かれたりしていて、プレイヤーの都合のいいようにお膳立てされたゲームは「やらされる」気がして興ざめしてしまわないだろうか?

しかし本作では、なんてことのないオブジェクトのひとつひとつが、「この人がここで生活してたら、こう置くよね」というレベルまで考え抜いて配置されている。“神は細部に宿る”ことを強く感じた次第だ。

そして、その「ごく自然に」配置されているオブジェクトが、ハンナたちの隠れ場所として丁度いい塩梅にシンデレラフィットしている。本作のグラフィックは、文字通りの美しさだけでなく、プレイヤーの没入感を猛プッシュしてしまうくらい、ゲームの面白さに貢献しまくっているのだ。

さらに驚かされたのは、これだけ緻密に描きこまれたグラフィックなのに、実際のゲーム中にマップ内で迷子になることが一切ない導線のデザインだ。

(良い意味で)とんでもなくごちゃごちゃしたゲーム画面なのに、インタラクト可能なオブジェクトはマウスカーソルを当てると光ったり、昇り降りできる段差には薄っすらと道のような意匠が施されていたりと、一度も道迷いに遭遇することはなかったのだ。こうした、ゲームへの集中力を削がないような、細やかな配慮が嬉しい。

ステルスゲームならではの緊迫感をたっぷり満喫できる

ゲーム冒頭、いきなり自宅に押し入ってきた警察に、ハンナの弟、ハーマンは連れ去られてしまう。で、このハーマンが、また、お姉さん思いでめちゃめちゃ良い奴なのだが、明らかに何かを隠しているようなのだ……。

そして、副題にある「奪われた夢」とは。

開発チームは本作を「物語重視」と謳っており、少しずつ明かされるストーリーは一大叙事詩と呼ぶにふさわしい、読み応えのあるものとなっている。

本作は「敵を殺せない」ステルスゲームだからこそ、このジャンルの中で異彩を放つ名作になれたと筆者は思う。

3人のキャラの使い分け、敵の視界や物音をかいくぐるパズル的な要素、発見されると即ゲームオーバーの心地よい緊張感。これらすべてが、「殺せない」からこそ成立する、極上の楽しさに結びついている。ステルスが成功した時の爽快感は、他作品ではなかなか味わえないほど甘美なものだった。

没入感の高い、美しくも緻密なミニチュア風グラフィックは細部まで作り込まれていて、その世界観の深さが、作中の破線ゲージのように、じわじわとプレイヤーの心に入り込み、プレイヤーを離さない。

暴力に溢れたゲームに慣れたFPSジャンキーの筆者ですら、「トリガーを引かないで障壁を乗り越える」という、試行錯誤の面白さに目覚めさせてくれた。

突き詰めるとFPSの醍醐味は緊迫感と、その先に有る爽快感にあると思う。

その緊迫感と爽快感が、本作ではFPSとは違った形で、見事に描写されていた。

開発陣には素直に白旗を上げたい。FPS以外も悪くないもんだ。

……あれ? 電ファミの編集者にまんまとやられてしまったな?