『雑音系少年少女』という新作ゲームについてまず私から言いたいことがある。

それは本作が「和製アドベンチャーの名作からものすご────く影響を受けたタイトル」であるということだ。

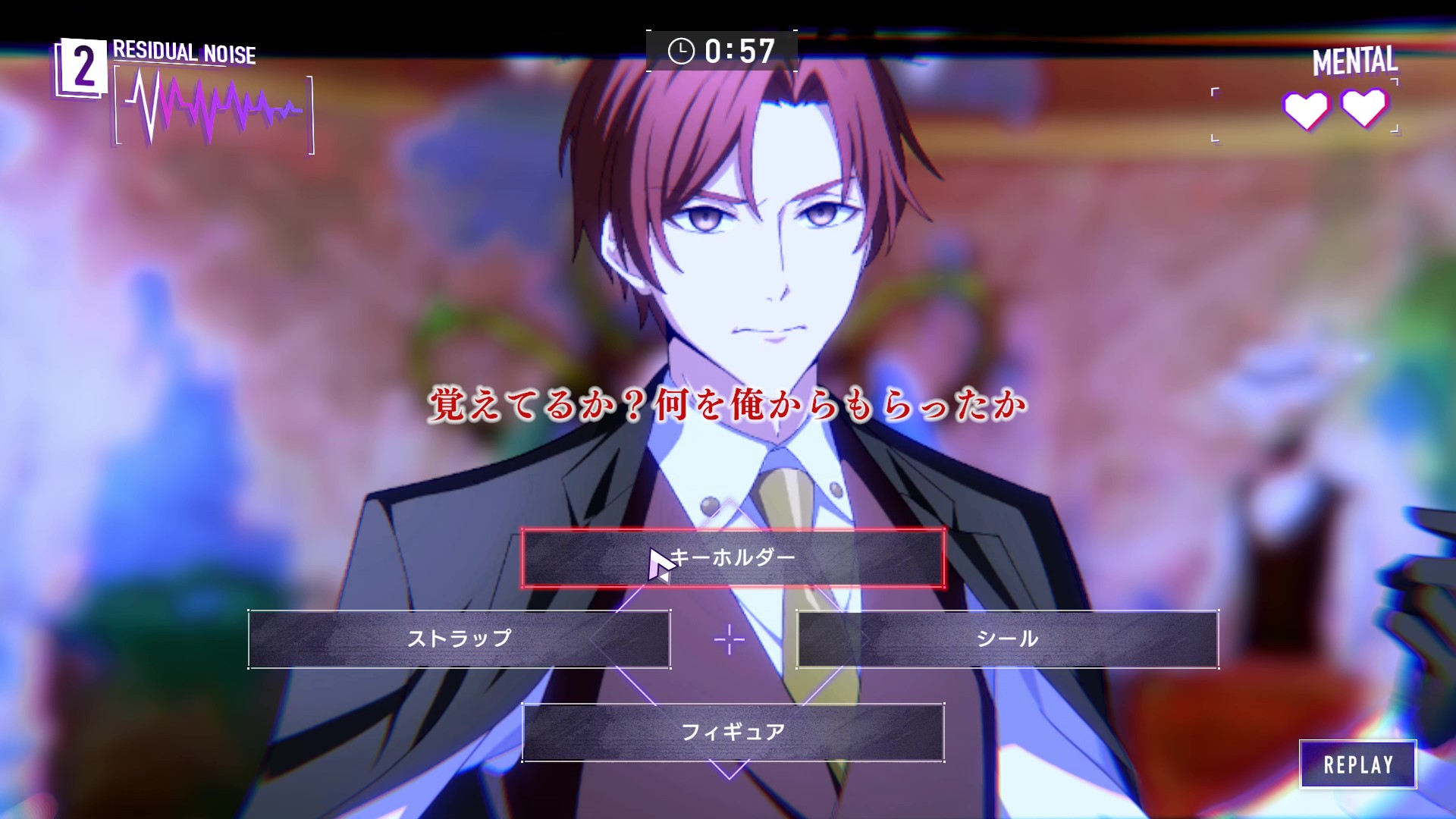

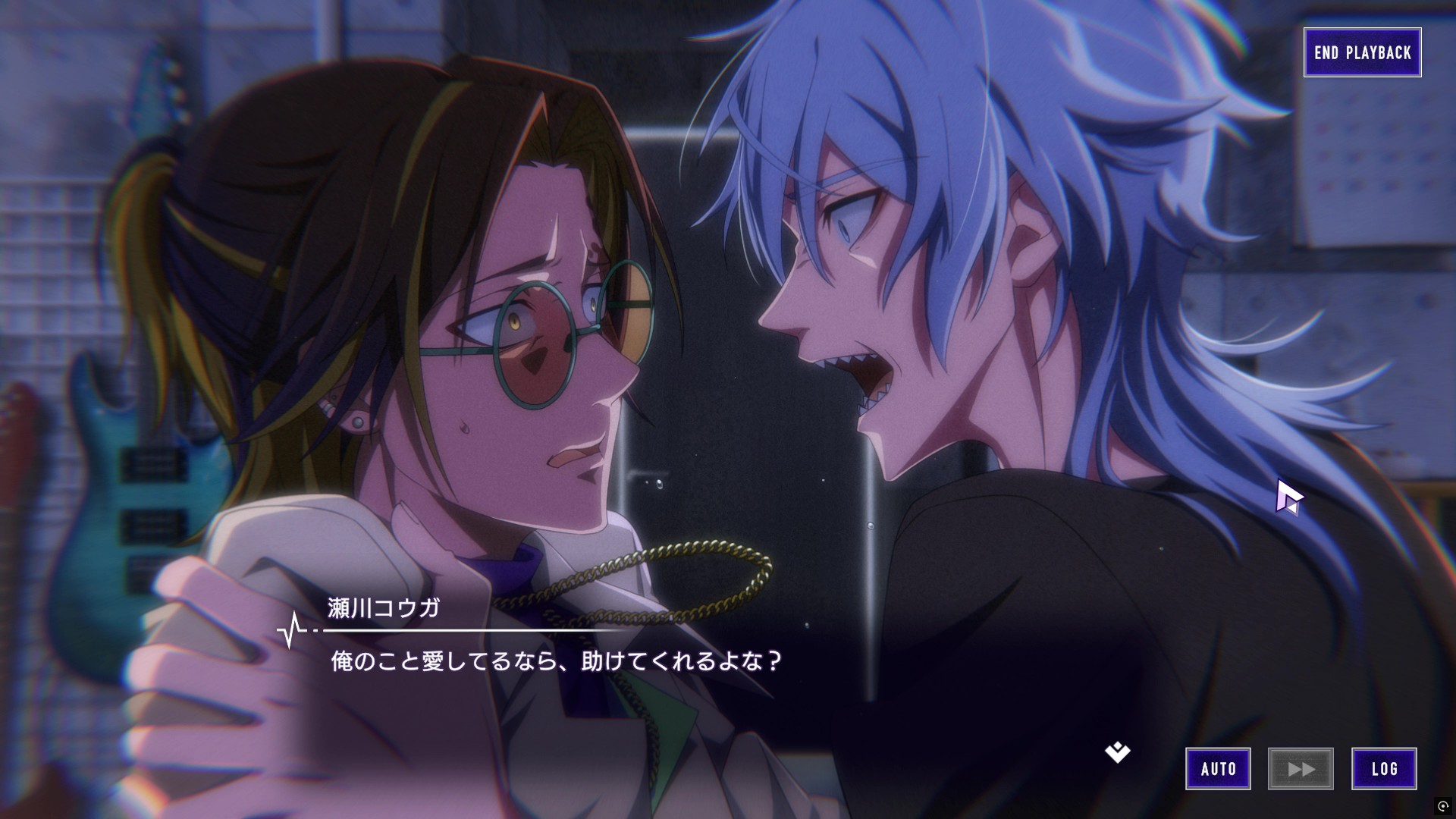

本作はイラストレーター兼ゲームクリエイターのMYU氏と、ゲームスタジオ「DankHearts」のタッグによって生まれたインディーアドベンチャー作品だが、どれくらい影響を受けているかと言うと、こんな画面が出てくるぐらい。

一目でお分かりいただけるかと思うが、これは皆さんご存じ『逆転裁判』シリーズの法廷パートを模したシーンである。(というかモロパロディ)。

この他にも、本作には『ダンガンロンパ』や『NEEDY GIRL OVERDOSE』など、さまざまな名作を踏襲した演出やゲームシステム、シナリオ展開が登場する。本作は一言で言えば「アドベンチャーゲーム愛に溢れたゲーム」なのだ。

しかし、こういったパロディやリスペクトは個人の趣向をふんだんに反映できるインディータイトルにとって「よくあるハナシ」である。むしろインディーにおいては、そういった影響をアピールポイントとして掲げる作品も少なくない。

ただ、今回私が『雑音系少年少女』について紹介したいのはこういったパロディ要素ではなく、もう少し深い、ゲーム的なエッセンスの部分である。

というのも、本作は『逆転裁判』や『ダンガンロンパ』などの持つ「ゲーム的な面白さ」——言うなれば「一番おいしい部分」についても忠実に作り上げられていると感じるからだ。

とはいっても、これだけでは皆さんに伝わらないと思うので、まずはこの「アドベンチャーゲームの一番おいしい部分」についてお話しするところから始めよう。

※この記事は『雑音系少年少女』の魅力をもっと知ってもらいたいダンクハーツさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

物語をパズル化する

本作の持つ面白さとはずばり「ゲーム性と物語の噛み合い」にあると思う。

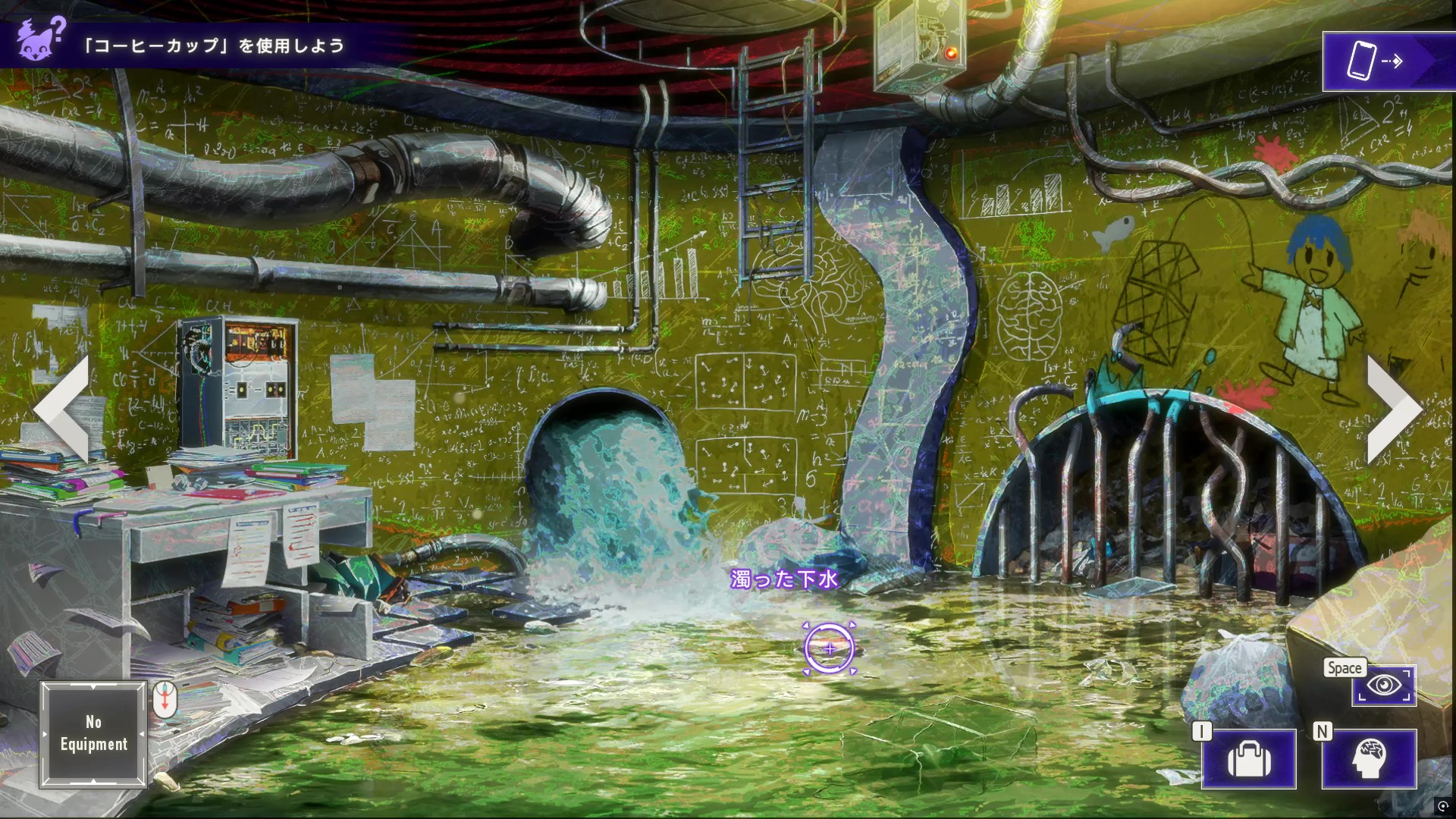

本作のゲームプレイは基本的に脱出ゲームの要領で進んでいく。各ステージは密室となっており、それぞれが登場人物たちの「トラウマ」や「辛い過去の記憶」に関するもので構成されている。

プレイヤーの目的は、これらの密室を探索してパズルを解き、登場人物たちの記憶の断片である「ノイズ」を集めることだ。集めたノイズを組み合わせることで「抑圧していた記憶」が明らかになっていく。

そうして登場人物たちの回想を巡り、彼らが記憶を完全に思い出すと、過去の事件の真相と共に密室の出口が開くという仕掛けになっている。

そして、この「記憶の収集」と「パズルの解答」というゲームプレイがどちらもストーリーと非常に上手く噛み合っているのだ。詳しく説明しよう。

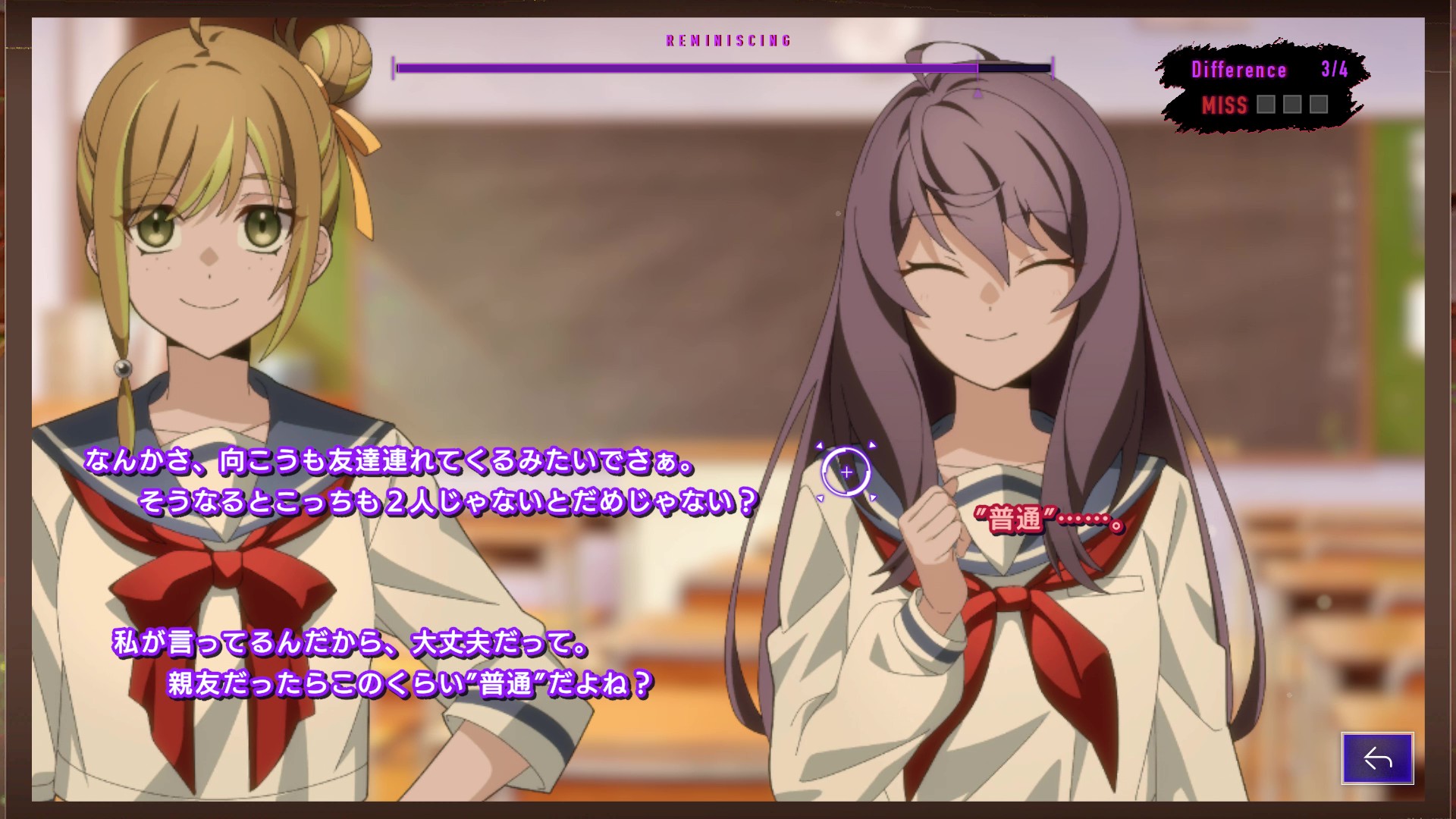

本作には40種類を超える多種多様な謎解き(パズル)が登場するが、その解法はどれも「作中で示される登場人物たちの過去」と密接に関わっている。

普通の脱出ゲームであれば、法則性の発見やひらめき、視点の転換などプレイヤーの「知恵」が試される場面が多い。

しかし本作においてパズルを解くために必要になるのは、例えばキャラクターたちの発言に潜むヒントや、ノイズを完成させることによって見られる回想に登場したアイテムなど。つまり「物語」への理解が解答の中心となっている。

そのため、本作に登場するパズルは難易度だけで見れば意外と簡単なものが多い。しかしその一方で、セリフやストーリーを全スキップするような不埒な人間にとっては非常に難しいものとなっている。つまり物語がそのままパズルを解くピースとなっているのである。

そしてもう1つ重要なのが、この「物語が答えになるパズル」を解くことによって得られるのもまた「物語(ノイズ)」である点だ(全てではないが)。

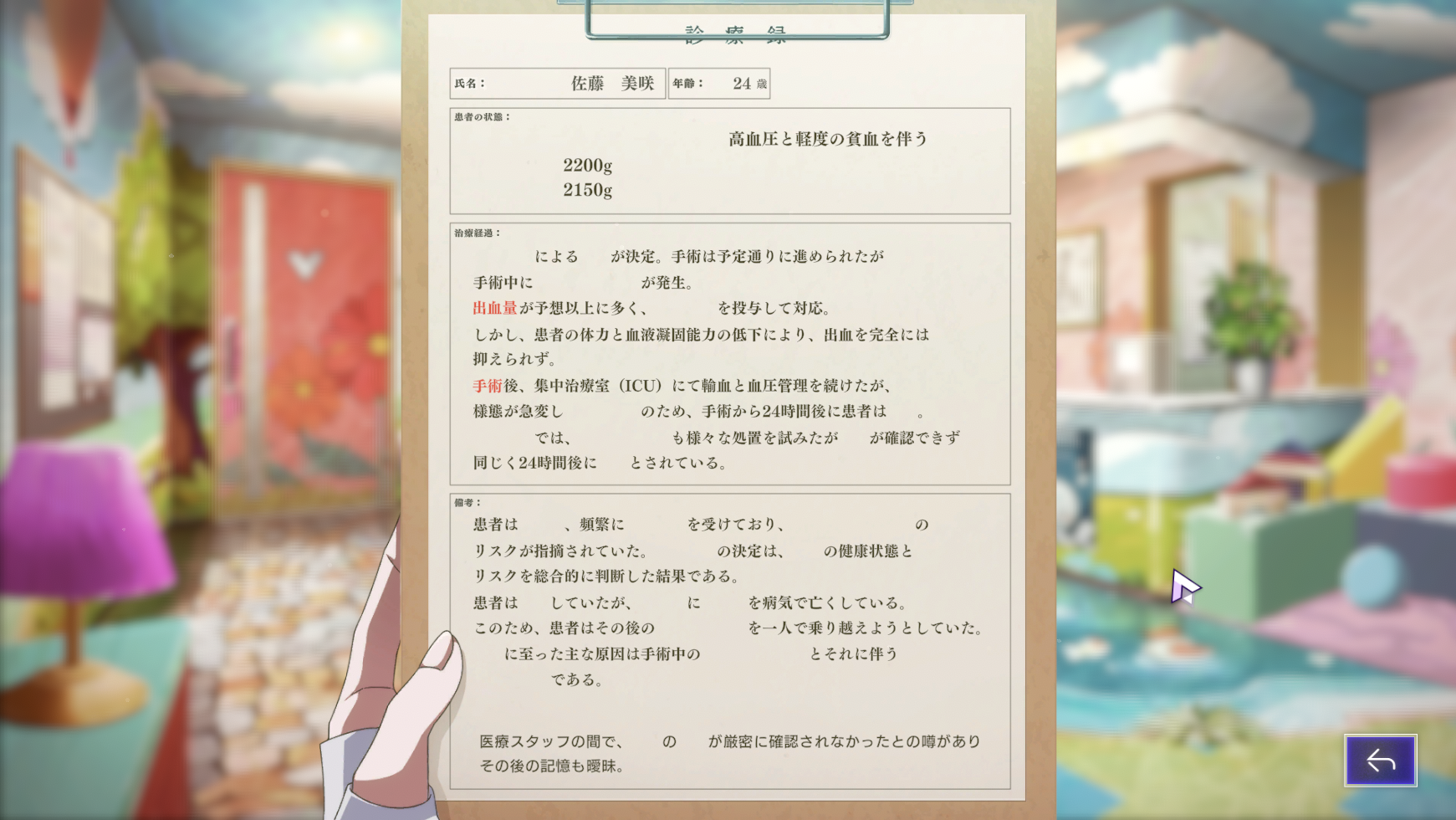

パズルの報酬で得られる「ノイズ」は、先ほども説明した通りキャラクターたちの記憶の断片だ。複数のノイズを「ジグソーパズル」のように組み合わせることによって、プレイヤーは対応するキャラクターの回想を見ることができる。そして回想を見たことによってプレイヤーが得る物語が、さらに次のパズルを解くヒントとなっていく。

つまり、謎解きは「パズルを解くための物語」を必要とし、ノイズは「物語をパズルにしたもの」を必要としている。

このふたつの要素が相互に結びついたサイクル——言うなれば、「物語をパズル化する」ということが、本作のゲーム性を形作っている。

そして、私の考えではこの「物語のパズル化」こそが、『逆転裁判』や『ダンガンロンパ』などの名作にも通底する、アドベンチャーゲームの「一番おいしい部分」だと思うのだ。

次はこの「おいしさ」について、詳しく見ていこう。

シナリオのドライブ感

脱出ゲームというシステムになっているため一見分かりづらいが、本作のゲームフローは探索と議論を同時に行うADVのようなものだ。

先ほど、本作のゲームプレイは「記憶の収集」と「パズルの解答」と述べたが、ここで「記憶」を「証拠品」に、「パズル」を「議論」に置き換えてみると、『逆転裁判』や『ダンガンロンパ』のゲームプレイと共通点を持っていることがお分かりいただけるかと思う。

例えば、本作の「パズルを解く」というゲームプレイは、より深いレベルで見れば、法廷で証拠品を突き付けるという「穴埋めパズル」と本質的には共通している。

また、その穴埋めパズルの成否によって物語が進み、新たな証拠品(本作ではこれがノイズとして表現されている)が手に入ったり、あるいは既にある証拠品の新しい一面が発見されるという部分も同様だ。

そして、このゲーム性——物語そのものをパッケージングし、パズルとして扱う技法——は、物語に奇妙な「ドライブ感」とでも言うべき爽快感を生み出す。

より具体的に言うなら、物語をプレイヤーに読ませる力、プレイヤーを惹きつけ続ける力とでも言うべきか。とにかく、そういう何らかの中毒性が生まれるように私には感じられる。

こういうゲームを遊んでいると、私は本当にワクワクする。

なぜこのシステムがこれほど私を惹きつけるのかは分からない。パズルという形をとることによって物語に没入感が生まれているのかもしれないし、謎解きというのは要するにパズルのようなものであるからなのかもしれない。

いずれにせよ、『逆転裁判』にも『ダンガンロンパ』にも『雑音系少年少女』にも共通するこのドライブ感こそ、焼肉において特定の部位を好むのと同じように、和製アドベンチャーにおいて私が非常に好む「おいしい部分」なのである。

分かりにくい説明になって申し訳ない。しかし、私がやたらと「おいしい部分」という抽象的な要素にこだわるのには理由がある。

それは、このゲームがまさしくその「おいしい部分」を非常に巧く、そして高い純度で抽出してくれているからなのだ。

本作が「物語をパズル化する」際にあまり不必要な調理をせず、そのままパズルとして提供している(ノイズに関しては文字通りパズルにしている)のも、先ほど述べた「ドライブ感」を強調するのに一役買っている。

そういった点では、これほどまでにアドベンチャーゲームを深く分析しつくし、愛していることが伝わる作品もそうそうない。

恐らく制作側はこれまでの私の説明に近いことを意図的にゲームに盛り込んでいるし、それほどまでにこの「おいしい部分」を理解(わか)っているはずである。

インディーゲームならではの、「これが好き!だからみんなも遊んでくれ!」という愛を、本作の随所からひしひしと感じるのだ。

正直言って、私がここまで述べた「おいしい部分」の存在に気づけたのは、本作がそのエッセンスを非常にミニマルなかたちで、あるいはピュアに提供してくれたおかげでもある。

なんだか難しいことを言っているように感じられるだろうが、私が言いたいことは非常にシンプルだ。

それはやはり、「推理系ADVの“あの感じ”が味わいたい人にはとてもおススメ」ということである。

ここまでの文章で私の言っていることが何となくでも伝わった方は、間違いなくこのゲームを遊んだほうがいい。

トラウマと向き合うボーイミーツガール

ここまでシステム部分について語るのに夢中で、本作のストーリーについてほとんど語るのを忘れていたので、最後に本作の物語について軽く紹介しよう。

本作のテーマは一言で言ってしまえば「過去と向き合うこと」である。

物語に登場する6人の少年少女たちは、それぞれが過去に「もう二度と触れたくないようなトラウマ」を抱えている。それらのトラウマは迷宮都市「雑音スクランブルシティ」の力によって記憶ともども深く抑圧されているのだが、これは日常を過ごす私たちにとってもそれほど無縁なことではない。

私たちは、自らの心の傷を忘却というかたちで無意識に抑圧している。これはフロイト以来続く人間に関しての大きな物語である。しかし、ここで問題となるのは、そこで抑圧されたものを完全に消すことはできないということである。

フロイト曰く、それらは必ず「別の形で回帰する」。この言葉を裏付けるかのように、作中において、少年少女や「大人」たちの無意識の欲望は、奇妙で不気味な密室として、あるいは雑音(ノイズ)溢れる巨大な街として現出する。

この到底抱えきれぬ傷をどうするべきか、それが本作で問われる最も大きな問題だ。

物語の中では虐待や自殺、裏切りやいじめなど、かなり陰鬱な描写が続くが、意外なことにその読後感は思った以上にすっきりとしている。なぜすっきりとしているかは、ネタバレとなるため残念ながらここでは言えない。

ともかく、物語を最後まで読み進めると、本作のタイトル『雑音系少年少女』の「少年少女」の読みに「ボーイミーツガール」があてられていることの意味が理解できるだろう。

と、ここまでストーリーについて喋ったが、実のところ本作のストーリーはシステムと非常に深く絡み合っているので、物語単体としての評価が非常に難しい。

言ってしまえば「このゲームシステムありき」のストーリーであるから、実際にプレイするのとネタバレを見るのとでは受ける印象が大きく異なる。本作が気になった方はぜひとも実際に遊んでみて、その手で物語を進めていただきたい。

無論、本作のシステムは前半に述べた通り非常に優れた出来となっている。ストーリーの設定に惹かれなくても何も問題はない。そんなときは本作の「ドライブ感」があなたをどんどん物語の世界に引き込んでくれるだろう。

『雑音系少年少女』はSteamにて9月17日より発売中だ。