電ファミ読者のみなさん、労働は好きですかー!?

今回紹介するのは “16人協力マルチプレイ” ができるレストラン営業ゲーム『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』(以下、リップルアイランド)。いわゆる「次々やってくるお客さんの注文を受けて、時間内に料理を提供しよう!」というクッキングゲームです。

本作がなにより特徴的なのは、「最大16人もの大人数で協力プレイができる」ということ。後述しますが、その人数に見合った、いや、それ以上のカオスな料理ゲーが楽しめます。

底知れぬ食欲で次々に訪れる来店客、突然割り振られる専門外の業務、あまりに繊細な効率化作業……。

今回は電ファミ編集部内で実際に16人を集め、みんなでボイスチャットをしながらプレイした本作の先行体験の模様をお届けします。ほのぼのとしたビジュアルとは裏腹に大変すぎるゲーム内容でした。

平日の夜間に行ったこともあり、「なんで業務が終わったあとにまた労働をしないといけないんだ!」という怨嗟の声も聞かれましたが、それくらい本作はハチャメチャなレストラン営業のせわしなさがおもしろい。

というわけで、我々が幾度の敗北を乗り越えて “初日の朝営業” をクリアするまでの軌跡を紹介したいと思います。マジで頑張ったぞ……!

※この記事は『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』の魅力をもっと知ってもらいたいサンソフトさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

16人で協力するレストラン営業は、最初は当然うまくは行かない。お客さんからの評価が辛辣すぎて泣ける

本作『リップルアイランド』の最大の特徴、それはなんと言っても「最大16人の協力プレイができる」ということでしょう。

レストランに来店したお客さんの注文を受け、食材を切ったり焼いたりして料理を提供するという流れは、オーソドックスなクッキングゲームという印象。似たようなジャンルの経験があれば、すんなりと基本システムを理解することができます。“理解” はできるのですが……。

16人同時プレイって、めちゃくちゃ忙しい!

当たり前ですが、16人モードが実装されているということは、ゲーム自体の難度も16人用に調整されています。とんでもない数のお客さんが尋常でない食欲を発揮して押し寄せるため、ホールはほぼ満杯、厨房は常にフル回転です。

今回挑んだのは「すごいハンバーガー屋さん」というゲームモード。ハンバーガーやフライドポテトを中心に提供することになります。しかし、店内はさながら戦場の様相を呈しており、のほほんとしたレストラン運営を想像していたら、まず間違いなく痛い目を見ることになります。

今回先行プレイに参加したメンバーはほとんど全員が初見プレイ。16人もの大所帯でボイスチャットをしながら協力するという、なかなか珍しい機会を楽しみにされていた方もいましたが、開始数十秒で全員が本作の異常な忙しさに気づき、本気のオーダーコールが飛び交うようになりました。

「イモ(フライドポテト)無限でお願いします!」

「右側テーブルのバーガーから提供して!!」

「コップが足りない、なんでミキサーも1台しかないんだ!!!」

店内には常に、緊急事態を告げる報告が響き渡ります。僕たちがやっているのって、平和なお料理ゲームだよね……?

また本作にはエモート機能が搭載されており、簡易的なチャットメッセージでもコミュニケーションを取ることが可能です。ただ、店員たちの頭上には「たすけて!」「たすけて!」「たすけて!」の吹き出しがズラリ。

あまり長くお客さんを待たせてしまうとその時点でゲームオーバーというシビアさもあり、何度プレイしても “初日の朝営業” すら超えるのが困難なほどでした。

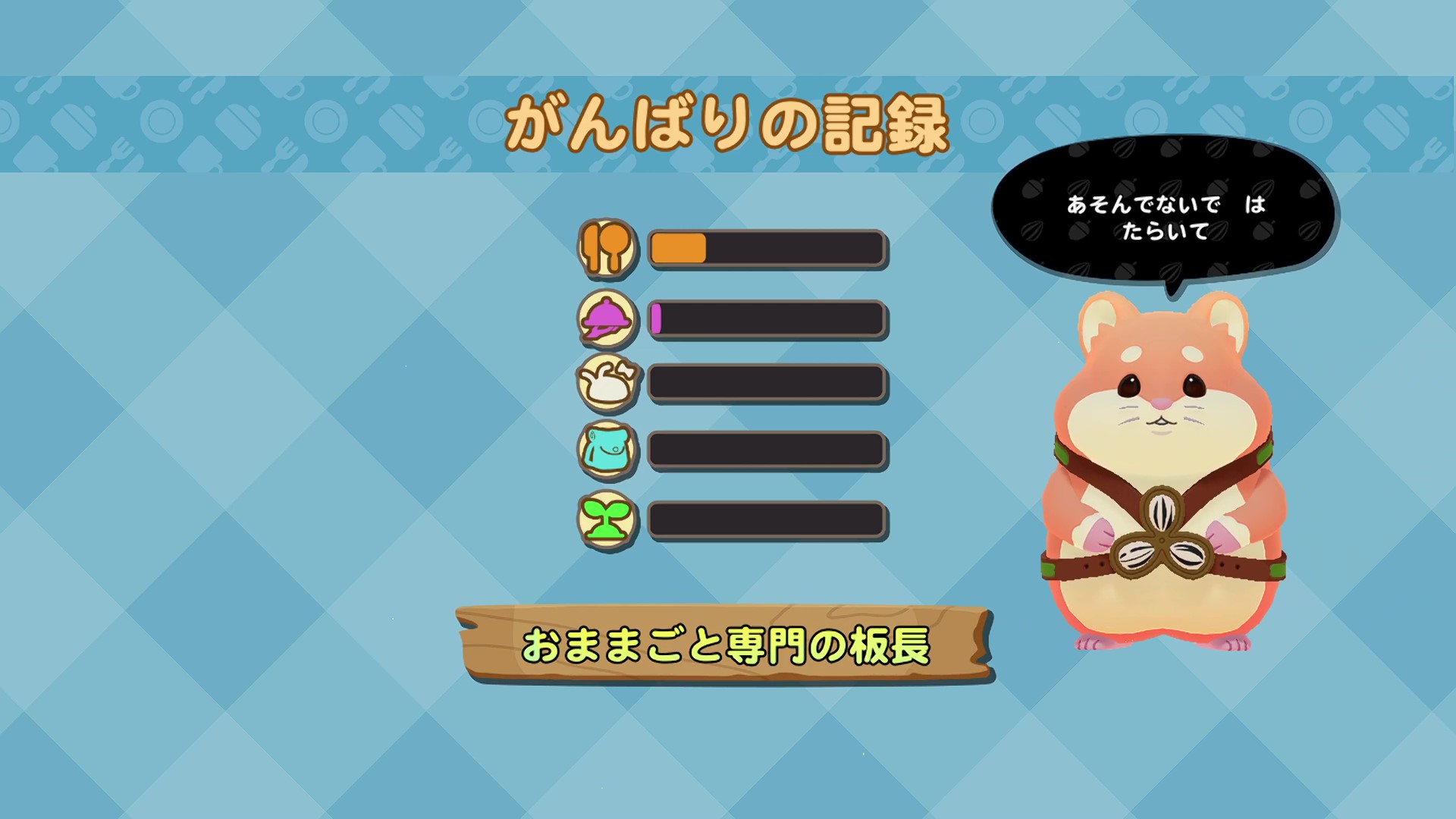

ゲーム終了後にはリザルト画面が表示されるのですが、もらえる評価もめちゃめちゃ辛辣。

「あそんでないで はたらいて」

「島の恥・・・」

「おしゃべりばっかりで しごとがすすんでない」

「まないたをたたくおとが みみざわりだ」 など

悔しさを通り越して、笑いすらこみ上げてきそうな勢いです。まな板の音に関しては、もはやイチャモンの域では……。

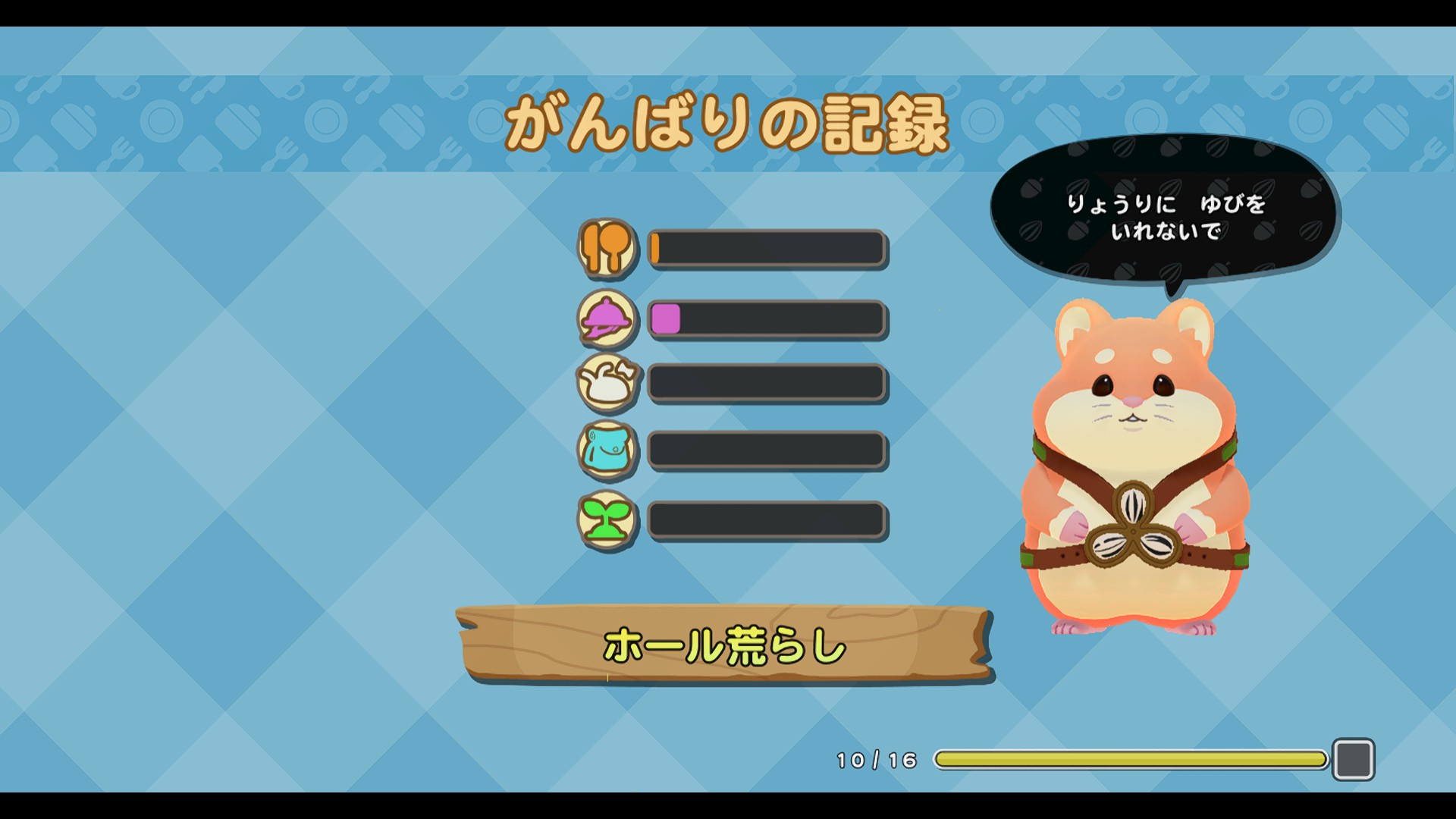

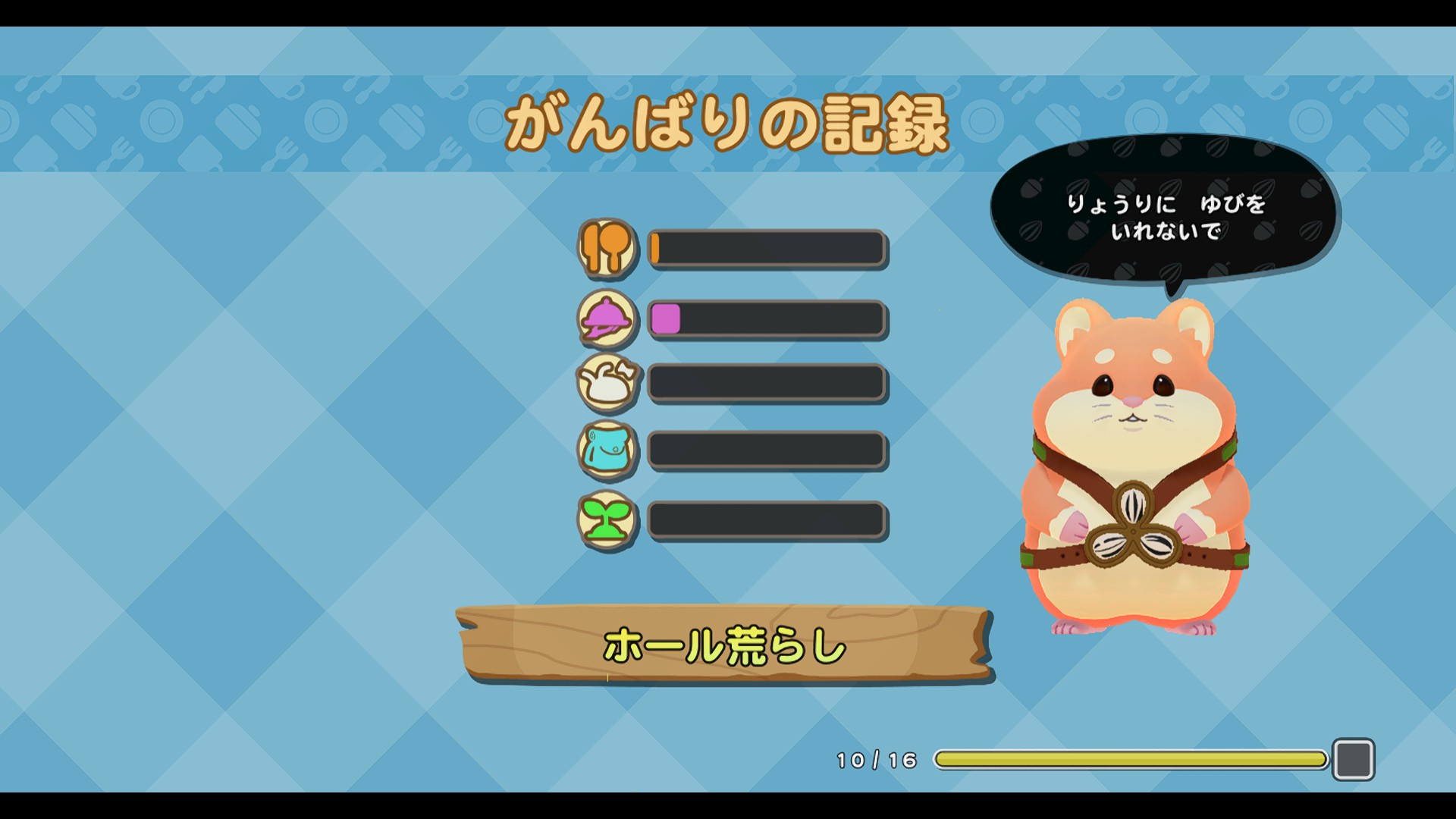

極めつきとして、ホールの多忙さを見かねてヘルプに入ったメンバーなどは「ホール荒らし」の称号が授けられるなど、散々な結果に終わってしまいました。みんなもGoogleマップの口コミとかであんまり低評価つけるのはやめような、たぶんだけどけっこう悲しいぞ。

というわけで、あっけなく惨敗を喫した16人の店員たちでしたが、今回集まったのは、ふだんゲームメディアに携わるライター・編集者たち。難題を目の前にすれば、自然とゲーマーの血が騒ぐというもの。

そこから我々は、この超絶多忙な飲食店運営の攻略に乗り出すことになります。

『リップルアイランド』の過酷なレストラン、攻略開始。16人のスタッフたちは初日の朝営業を乗り越えられるか

超多忙なバーガー店運営に乗り出した16人のゲームライター・編集者たち。さすがゲーマーというべきか、プレイを繰り返すうちに本作のコツをだんだん掴み始めました。

ひとつ目のポイントは、本作の特徴的な要素である「役割分担」の概念。本作のマルチプレイでは、プレイヤーたちが「キッチン」「ホール」「ファーム」「トレジャー」という4種の役職に振り分けられます。

これは簡単に言うと、指定された役職の作業は早くなり、それ以外の作業は効率が下がるというシステムです。キッチン担当なら調理が早くなり、ホール担当なら料理を運んだり、皿を洗ったりするのが早くなります。

つまり自分の役割に応じた仕事を行うことで、効率よくオペレーションを回すことができるわけですね。クッキングゲームも分業化の時代というわけです。

厄介なのは、これらの役職は毎ゲーム “ランダムに振り分けられる”こと。今回は16人だったので、各部署に4人ずつが割り当てられます。そのため、たとえば前回キッチン作業でコツを掴んだとしても、次は別の役職になることがあるんです。

「適材適所という言葉を知らんのか!」「なんで慣れている業務を割り振らないんだ!」と、スタッフたちからは抗議の声も上がっていましたが、あとで聞いたところによるとこれは “意図してそうしている” 仕様とのこと。

本作のディレクターさんによれば、こうした協力ゲームでは、どうしてもプレイヤーが「なれた作業」を繰り返しがちとのこと。「ずっと食材を切るだけ」「ずっとお皿洗いだけ」といった感じで、ゲーム体験、もとい労働内容が単調になってしまうのです。

なので、そういった状態に陥るのを避け、さまざまな仕事を体験できるように、あえて役割はランダムに振り分けられるシステムにしたというわけなんですね。

たしかに筆者も、なにも言われなかったら延々と同じ作業をしてしまうタイプなので、この説明には膝を打ちました。いつも文句ばかり垂れている労働者にはわからない目線というものがあるんだな……。

……話はちょっと逸れましたが、こうした役割を意識して労働するというのも、本作の醍醐味。基本的には自分の役職に準じた仕事を遂行するのが効率的ですが、時にはそれを逸脱してヘルプに入る柔軟性や判断力も求められるのが楽しいんです。言われた仕事だけやっていればいい、というわけではないんですね。

たとえば、今回の朝営業メニューには、「トレジャー」役職で採取できる魚を使った料理がありません。必然的に「トレジャー」はあぶれがちになるので、積極的にキッチンやホールの手助けに入っていました。

……そして今、シレっと「採取」という言葉を用いましたが、ここで本作の「調理」や「接客」と並ぶ、いや、それ以上の最重要システムについて解説しましょう。

それは「食材の調達」。

なんと本作、利用できる食材には個数の概念があり、当然使い切ってしまうと料理が作れません!そのため、トマトやレタスなどの野菜は常にレストラン横に位置する畑で栽培する必要があるのです。

畑のシステムも店内と同じくらい忙しく、クワで耕し、種をまき、ジョウロで水をやる。万が一手が空いたら(そんなことはそうそうありませんが)雑草を抜きまくる……となかなか本格的。これらを専門的に行うのが先ほど紹介した「ファーマー」役職というわけです。

なにしろ食材がなければ、キッチンもホールもできることがなくなってしまいます。店内から轟く「トマトが足りない!!!トマト!!!」「ジャガイモ無限に作ってください!!」といった悲痛な叫びを一身に受け、自身はメシ抜きでひたすら地面とにらめっこする。ファーマーこそがこの『リップルアイランド』での真の屋台骨と言っても差し支えないでしょう。

複数回のゲームオーバーを乗り越え、さまざまな役職を経験することで業務にも慣れてきた16人のスタッフたち。初回営業に比べれば見違えるほどの仕事っぷりになりましたが、それでもリップルアイランド島民の食欲は底が知れません。

システムへの理解は進んできましたが、それでも朝営業の壁は大きい。残り数名のお客さんを前に、タイムオーバーになることが増えてきました。

「あと少し、あと少しなのに……ッ!」16名のスタッフたちは歯がゆい気持ちを胸に、次なる業務効率化へと歩みを進めることになります。

業務効率化のカギは「動線設計」。細かな工夫の積み重ねが、店員たちの未来を開いていく

「動線設計をしっかりしよう」

何度目かの朝営業<ループ>の後、とあるスタッフが口にしました。

移動しやすく、効率よく作業できる厨房をデザインする。細かいことですが、他にできることは大概やりつくしています。業務環境の最適化は、我々が導き出した一縷の望みでした。

本作『リップルアイランド』、厨房にある調理台や器具は、指定範囲内であれば自由に移動することができます。なかには特定のマスでないと動作しないものもあるのですが、ほとんどの道具を自分たち好みの配置にすることができるのです。

そこで我々は朝営業の開始前、お客さんが来店する前のわずかな時間を利用して、効率的な厨房の設計に着手。前述のスタッフを中心に、「ぼくたちが朝営業を乗り越えるための、最強のキッチン」へと大改造が始まりました。

調理済みの料理を置いておく台や、洗い物をするシンクはなるべく客席近くに配置。ホールスタッフの移動量を最低限に留めます。

食材を入れておく保管箱は、畑と厨房の境目に設置。必死に野菜を育てたファーマーたちが、収穫したてのトマトやレタスを次々投げ入れます。

いま考えると、厨房の配置を改善しているにもかかわらず、キッチンスタッフの作業効率化よりホールスタッフやファーマーたちの働きやすさを中心にした改善が行われていました。花形はシェフかもしれませんが、我々は誰ひとりとして欠けてはいけない、一蓮托生のレストラン店員だったのです。

「1マス間隔はダメだ!」作業を指揮していたスタッフが叫びます。調理器具の配置間隔は最低2マス空けろ。そう言っているのですが、これには深いワケがあります。

ここまで紹介したスクリーンショットでお気づきかと思いますが、我らがレストランには屋根がありません。壁もありません。島内には巨大な芋虫やてんとう虫が徘徊しており、それらが店内に侵入することで、従業員の移動を妨げることになるのです。奴らは文字通りの「オジャマ虫」です。

もし調理器具を1マス間隔にして、そのスキマに虫が侵入したとしたら……。「衛生観念はどうなってるんだ!」というツッコミはさておき、その箇所を迂回して移動しなければならないため、大幅なタイムロスとなってしまうのです。そのため、器具の配置は最低でも2マス空ける必要があったんですね。

時間は命より重い──どこかで聞いたようなスローガンが、この時すでにスタッフたちの心には、自ずと刻まれていました。

ほかにもリップルアイランドの島内には多様な生物が生息しており、先述した尺取り虫などのほかにも、ムササビなどがときおり飛来します。

ムササビはさらに厄介で、颯爽と飛んできたかと思ったら、スタッフの一人を問答無用で連れ去ってしまいます。これは「ムササビチャンス」と呼ばれ、飛んでいった先で有用な効果を持つ「チケット」というアイテムをくれるため、完全なロスではないのですが、それでもなにより時間が惜しい。

何回目の営業の時だったか、「唯一のジョウロを持った人がムササビにさらわれた!」という報告が入りました。

基本的にこのレストランは、ジョウロだのミキサーだの、あとは皿とかコップとか、必要なものほど数が少ない。食材のほかにも、器具や食器のやりくりに頭を悩ませることになります。

ちなみに連れ去られたファーマーは、筆者自身でした。

飛んだ先でかなり強そうなチケットをもらったのですが、チケットはそのままでは意味をなさず、営業中にランダムドロップで入手できる「ひまわりのタネ」を消費しないと有効化できません。

その時はヒマワリの種が2個だけ足りず、完全なタイムロスとなってしまいました。

ほかにも巨大なてんとう虫のような見た目をしたオジャマ虫は、スタッフの誰かが “乗る” ことで一緒に飛んでいき、排除することができます。ムササビと同様に一定時間のタイムロスになりますが、忙殺されているホールスタッフの快適な労働環境のためには、必要な犠牲です。

「俺、てんとう虫行ってくるわ!」現時点では出番の少ない「トレジャー」担当の声は、どこか朗らかに聞こえました。

16人の涙ぐましい努力で支えられているリップルアイランドのレストラン。朝営業を乗り越えるまで、あと少しです。