「JRPG」という言葉を海外のゲーム関係者が口にするようになってから、すでにそれなりの年月が経過している。にも関わらず、いったい何を指してJRPGと呼ぶのかは、今ひとつ釈然としない。

一本道のストーリー展開なのか、ターン制バトルに代表されるクラシックなゲームシステムなのか、それともアニメタッチのキャラクタービジュアルを指しているのか……。

いずれにしてもJRPGという言葉が定着したのは、日本のRPGと欧米のRPGとの間に、単なるゲームシステムの問題だけではない文化的なギャップが存在しているという意識があるからだろう。

だが一方で、日本独自のアニメ・漫画的なテイストを前面に押し出しつつ、海外でも高い人気と評価を獲得しているRPGシリーズがある。2017年12月に最新作の『ゼノブレイド2』が世界同時発売された、任天堂の「ゼノブレイド」シリーズだ。

このシリーズは、メカや美少女といったアニメ・漫画に特有の要素をふんだんに採り入れていると同時に、オープンワールド的なマップ構造やシームレスなリアルタイムバトルが用いられており、海外では「JRPGを進化させた」とも言われている。

シリーズの各作品で総監督を務めているモノリスソフトの高橋哲哉氏は、かつてスクウェア(現在はスクウェア・エニックス)で『ゼノギアス』を制作。その後、スクウェアを退社してモノリスソフトを設立した高橋氏は、ナムコ(現在はバンダイナムコエンターテインメント)から発売された「ゼノサーガ」シリーズを手がける。

『ゼノブレイド』も含めたこれらのRPGは、それぞれ独立した作品ながらも、しばしば“「ゼノ」シリーズ”と総称されている。これらのゲームの端々から、高橋氏ならではのエッジの効いた個性が色濃く滲み出ているからだ。

海外で高い人気と評価を得ている日本のRPGと言えばもう1つ、アトラスの「ペルソナ」シリーズもよく知られている。2017年を代表するゲームに贈られる“Game of the Year”において、任天堂の『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』が国内外で圧倒的な強さを見せるなか、海外では2017年に発売された『ペルソナ5』も、必ずと言っていいほど各種ランキングに名を連ねている。

現代の東京を舞台とした学園ジュブナイル物のRPGであり、主人公と同じ世代の日本の若者が抱えている問題意識に正面から取り組んでいる『ペルソナ5』は、日本のゲームならではの表現を徹底的に追求した作品だ。

にも関わらず……というよりだからこそ、『ペルソナ5』は海外では他に類を見ないゲームとして、非常に高い人気を得ているのである。

「ゼノ」シリーズと「ペルソナ」シリーズの間に共通するものにこそ、JRPGと呼ばれるものの本質があるのではないか。そう考えた電ファミニコゲーマーは、「ゼノブレイド」シリーズの総監督である高橋哲哉氏と、『ペルソナ3』、『4』、『5』のプロデューサー兼ディレクターである橋野桂氏による対談を企画した。

とはいえ、「自作を言葉で説明したくない」という高橋氏のスタンスもあってか、実際に行われた対談の内容は、JRPGを巡る具体的な作品論よりも、「クリエイターとしてどのようにゲームと向き合うのか」といった話題が中心となった。

だがそれは一方で、ゲームの元となるイメージをどのように発想するのか、そしてそれを形作っていく上でどのようなことを意識するのかという、クリエイターが抱える生の想いを聞くことができた貴重な機会でもある。

また橋野氏は現在、アトラス社内に新スタジオである「スタジオ・ゼロ」を創設し、次世代の王道ファンタジーRPGを生み出す「PROJECT Re FANTASY」に挑んでいる。

【『ロードス島戦記』水野良×『ペルソナ5』橋野桂:対談】 ゴブリンを倒していた若者が最終的に世界を救う話は、ファンタジーならではの“純化”である【新生・王道ファンタジーを求めて①】

今回の対談は、王道ファンタジーとは何かを追求するこちらの連載企画とはまた別の枠組みで行われたものではあるが、橋野氏自身の問題意識は共通しているだけに、RPGのベテラン制作者である高橋氏との対話は、その点でも興味深いものだと言えるだろう。

なお今回の対談では、元・KADOKAWA 電撃ゲームメディア総編集長で、現在はドワンゴUGCプラットフォーム準備室 副室長の江口聡氏が聞き手を務めている。

聞き手/江口聡、TAITAI

文/伊藤誠之介

構成/クリモトコウダイ

撮影/佐々木秀二

「ゼノ」シリーズとは、“その時やりたかったこと”を反映させたもの

江口聡氏(以下、江口氏):

お二人の顔合わせは初めてですよね?

高橋哲哉氏(以下、高橋氏):

初めてですね。

橋野桂氏(以下、橋野氏):

申し訳ない思いでいっぱいですよ。ゲームが発売されたあとの、ユーザーさんが聞きたいことがいっぱいあるタイミングで、僕なんかが対談させてもらうことになって。

高橋氏:

いえいえ。聞きたいことはいっぱいあるので、本日はよろしくお願いします。

橋野氏:

こちらこそよろしくお願いします。じつは本当に失礼なことに、「ゼノブレイド」がまさか『ゼノギアス』から続いているシリーズだと、この対談で高橋さんとお話しすることになって初めて知ったんですよ。

高橋さんのゲームをお好きな人には、「何を言ってるんだ」と言われるかもしれないですけど。僕の中ではそのぐらい、『ゼノギアス』と「ゼノサーガ」と「ゼノブレイド」はそれぞれの印象が違っていたんです。

|

高橋さんとお目にかかるにあたって過去のインタビューを拝見した時に、「「ゼノ」と名がつくからには」みたいな発言をされていたので、高橋さんの中ではコアな部分に何かがあって、ずっと一貫されていると思うんです。それがあるからこそ、「ゼノ」シリーズは高橋さんのゲームとして、ずっと愛されているんだろうなと。

そこはどういうふうに軸を設けているのか、ぜひ伺いたいと思っているんです。

高橋氏:

そこはもう、いちばん困る答えなんですけど(笑)。今日に限らず毎回、そういうのは聞かれるんですけど、答えに窮するんですよ。

自分では意識したことがないので。自然体と言えば自然体で、その都度作りたいものを作っている、と言うと言葉が悪いですけど、そんなところがあって。

|

あとは飽きっぽい性格なので、違うことをやりたいと思ってしまうんです。橋野さんが感じたように、『ゼノギアス』と「ゼノサーガ」と「ゼノブレイド」が全部違うというのは、振り返ってみるとその時その時で自分がやりたかったこと、飽きてきたことというのが、そのまま出ているのかなぁとは思います。

橋野氏:

「違うことをやりたい」というのは、前とは別のことをやってみたいという発想で次を作られるんですか? それとも、上手く行かなかった部分があったから、もう一回やってみようと?

高橋氏:

たとえば脚本とかを書いても、書き上げた段階でもう、どうでもよくなっちゃうんですよ。

橋野氏:

あっ、そういうタイプですか(笑)。

高橋氏:

そういうタイプなんです(笑)。

橋野氏:

それは自分と似ているかもしれませんね。僕の場合は完成したゲームのことを、なかなか思い出せないんですよ。

|

もうこれ以上調整できなくて、あとはデバッグしかないってなった時点で記憶が薄くなって、すーっといなくなる感じなんです。だからインタビューを受けても、それはどうやったんだっけ、みたいな感じになってしまうことがあります。

高橋氏:

あぁ、それは似てますね。自分はもともとオタク気質なので、模型を作るのが好きなんです。それもそのまま組み立てるんじゃなくて、改造して色を塗って、全部に手を入れてガーッと作るんですけど、出来上がったら「もういいかな」って、人にあげちゃったりするんです。

|

作っている時は楽しいんですよ。でも完成したらもういいかなって。

橋野氏:

たしかに似てますね。もしかして、デスク周りにご自身の作品のグッズとかは、あんまり置いていない感じですか?

高橋氏:

それは一応、会社としてのイメージがあるので(笑)。開発のトップが完成した作品を放り投げてると周りに対するイメージが悪いので、大好きだよというアピールはしています。

橋野氏:

僕は周りに何も並べてないんですよ、興味がなくなっちゃうので。置いてあると逆に、それに引きずられてしまいそうな気もしますし。

|

高橋氏:

だから自分の家の中には、作品のグッズをまったく置いていないんです。……社員に知られてしまいますね(笑)。

江口氏:

でも、理由となる考え方は理解できますから。作っている時が楽しくて、作り終えたら満足してしまうと?

橋野氏:

満足しているわけではなくて……。理想とする完成体があって、自分が生きている間には絶対にそこにたどり着けないとわかっているんですけど、でもそこに行きたいんです。絶対に手に入らないんだけど、でも求めていないと前に進んでいけないもの。ユング心理学ではこれを“ユニコーンの角”と呼んでいるんですけど。

野球をやるからにはメジャーリーグに行きたいとか、そういうのがあるじゃないですか。そのために作品を作るんですけど、完成するとその作品はもう終わりで、次を作らないと理想の完成体にはたどり着けない。だから、そこを目指すこと自体には飽きていないんだけど、いったん完成したものはそこを目指す手段みたいになっている感覚があって。

高橋氏:

その感覚は、自分もすごくわかりますね。

未完であるがゆえに伝説となった『ゼノギアス』

橋野氏:

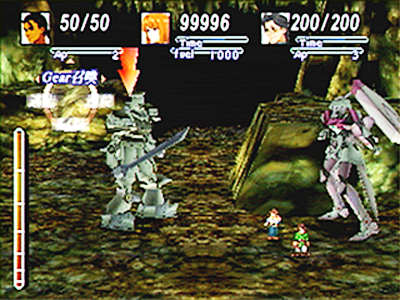

高橋さんがスクウェア時代に作られた『ゼノギアス』というタイトルは、自分のチームスタッフにもファンが多いんです。当時はディスクの2枚目からノベルになる【※】っていう、あれにすごくビックリして。

ああなったのにはもちろん、事情がいろいろとあったんでしょうけど、他にもやり方があるなかで、あの形を選んだというトガり方って、やっぱりほとばしるものがあったと思うんですよ。

※ディスクの2枚目からノベルになる……『ゼノギアス』はディスク2枚組となっているが、ディスク2はそれまでのゲームとは異なり、画面に表示された文章を読み進めるノベルアドベンチャーのような形式でストーリーが進行する。画像は『ゼノギアス』初代PSアーカイブス版のもの。

(画像はPlayStation Storeより)

省略の美学って言っちゃうと失礼なのかもしれないですけど、でもあれがあったからこそ、『ゼノギアス』という作品は、僕の中では他のゲームとはレイヤーの違うところにあって。

だって普通はできないじゃないですか。そんなことをする人が、この巨大なゲーム業界の、しかもスクウェアさんのような大企業の中にいらっしゃるんだって、僕も若かったのでシビれたんですよ。あれには美学を感じましたね。

高橋氏:

美学というよりは、殴り合いですね(笑)。「絶対に負けてなるものか」みたいな、そのへんの気持ちがあったのかなと思うんですけど。

当時のスクウェアには、1年半という開発の縛りがあったんです。そんななかで『ゼノギアス』はなんとかお願いして2年まで引っ張りました。それでも結局、もう間に合わないという話になった時に、「適当なところで切っちゃえ」と上から言われて。でも、ここで切ったら本当に消えてしまうので、どうやろうかとひねり出した結果が、アレだったんです。

(画像はPlayStation Storeより)

あのまま普通に最後まで作っていたら、ただの足し算のものになっていたかもしれないので、結果的にはあれで良かったのかな、とは思うんですけど。

橋野氏:

貫き通されたわけですね。それも含めた世界観が僕や江口さんや、いろんな人に刺さったんだと思います。これはこれでスゴいやり方だって。伝説ですよ。

高橋氏:

時代もありますけどね。今あれをやったら、絶対に許されないですよ(笑)。

江口氏:

ユーザーの側もある程度、事情は察していて。

|

そこまでが本当に良かったから、逆にもっとどうなっていたのか見たいっていう、未完であるがゆえに神格化した部分もあったと思うんです。たしかにビックリするんだけど、だからこそ記憶に残るんですよね。

橋野氏:

あの時は『ゼノギアス』という作品の裏に、人間を感じることができたんですよ。ああいうトガったことをする人がいるという、商品というよりも個人クリエイターの作品みたいな感じで受け取れたんです。

……開幕早々『ゼノギアス』の話ばかりで恐縮なんですけど、ウチのスタッフから聞いてこいと言われていることがあって。

『ゼノギアス』の時に、全部で6部作【※】みたいなお話をされていたんですけど、それはどうなりましたか? って、ただのファン目線からの質問なんですけど(笑)。

※全部で6部作

『ゼノギアス』はゲーム中で「Episode V」と銘打たれており、当時の関連書籍などでは全6エピソードで構成されるという設定が語られている。なお、その後に制作された「ゼノサーガ」シリーズや「ゼノブレイド」シリーズは、『ゼノギアス』と共通する用語なども登場するが、公式には独立した作品とされている。

高橋氏:

僕が生きている限りはいつか、答えを出したいなとは思っています。

一同:

おーっ!

橋野氏:

それはファンの人にしてみたら嬉しいお答えですよね。ありがとうございます。

江口氏:

そういう濃いユーザーさんが大勢いるからこそ、今回の『ゼノブレイド2』でも「KOS-MOS【※】キター!」って盛り上がっているんでしょうね。

そうですも!最後のレアブレイドは、シリーズの垣根を越えてやってきた「KOS-MOS Re:」ですも!

— ゼノブレイド総合 (@XenobladeJP) November 30, 2017

デザインは田中久仁彦さん、ボイスは鈴木麻里子さんですも! pic.twitter.com/jb934YJKQQ

※KOS-MOS

「ゼノサーガ」シリーズを通して登場するメインキャラクターの1人で、女性型の戦闘用アンドロイド。『ゼノブレイド2』にはレアブレイドと呼ばれるキャラクターの1体として、「KOS-MOS Re:」がシリーズの枠を超えてゲスト参戦している。

高橋氏:

あそこまでいくと遊びですけどね。どうせやるならそこまで振り切っちゃおうっていう。本当はアトラスさんにもお願いしたかったんですよ。『ゼノブレイド2』には「ブレイド」というキャラクターがたくさん出てくるんですけど、いろんな絵師さんにデザインしてもらっていて。

そこでぜひ副島成記【※】さんにもお願いしたかったという話を、スタッフとずっとしていたんです。そうしたら今日ここに来る前に、ウチのディレクターから「まだ間に合うので副島さんにお願いしてきてください!」と言われて(笑)。

(画像はAmazon|副島成記 ART WORKS 2004-2010より)

橋野氏:

そうだったんですか(笑)。

高橋氏:

でも、それぐらい遊び感覚でしたね。楽しければいいやって。「KOS-MOS Re:」を発表したときは、Twitterで1万リツイートぐらいになったので、スゴかったですよ。

ゲームが完成した段階で、気持ちが次に移ってしまう

──今回の『ゼノブレイド2』は、色使いの雰囲気やキャラクターのビジュアルなどを見て、ターゲットとして狙っている年齢層を意識的に下げているのかな? と思ったんですがいかがでしょうか。

橋野氏:

僕もじつは、そう思っていました。高橋さんとしての意図がどんなものなのか、ぜひ聞いてみたかったんです。

高橋氏:

そう思いますよね、知らない方からすれば。じつはそんなに深くは考えていないというか。

僕はアトラスさんの作品を見ていて、ブランディングがスゴいなと思っているんです。統一された世界観だとか、ビジュアルイメージだとか、パッと見ただけでアトラスさんのゲームだと分かって、それが好きなお客さんはガッと結集できるという構造になっていて。これはスゴいな、どうやっているんだろうなという興味があったんです。

橋野氏:

そういった戦略があるのかないのかと言えば、それはあるんでしょうけど、でも何か明文化されたものがあるわけじゃないんですよ。『ペルソナ』はもともと僕らの先輩たちが作っていたもので、僕は『ペルソナ3』からですから。

『ペルソナ3 ポータブル』ゲーム画面

『ペルソナ2』を先輩たちが作った時は、僕は違うタイトルのチームにいたんですけど、『ペルソナ2』のメインスタッフが「何か最近、社内の噂がヒドい」という話をしていて。

2011年にリメイクされた、PlayStation Portable版『ペルソナ2 罪』のゲーム画面

(画像はプレイステーション® オフィシャルサイト ソフトウェアカタログより)

社内に噂が蔓延して、そこに尾ひれがついて……っていうのは、どこの会社にもあると思うんですけど。それがなんだかモヤモヤするから『ペルソナ2』のテーマは噂にしようか、みたいな話を先輩たちがしている現場に、僕自身も立ち会って来たんです。

|

だから作り方としては戦略があるというよりも、今の僕や社会がモヤモヤとしているもの、何かストレスになっているような気になることをテーマにするのが、現代劇ジュブナイルのやり方だという方法論を引き継いでいるだけです。

それを繰り返しているので、ブランド戦略とかを考えることは、じつはあまりないですね。

江口氏:

ゲーム作りに関しては、そういった芯の部分を踏襲されていると思うんですけど、一方で橋野さんは、オーディエンスに対するアプローチが新しいですよね。自分たちで発信するということをやられて、ユーザーさんの側もそれをしっかりと認めているじゃないですか。

橋野氏:

そうだといいんですが、自分が中にいると、本当にぜんぜん分からなくて。僕の中で理想とするアトラスらしい作風というものがあって。いろんなスタッフが入ってくると、そういうのってだんだん薄まることもあるじゃないですか。なので、なんとかそれを続けたいし、お客さんにも伝えていきたいという想いはあります。

そういう意味では、自分はアトラスのゲームが好きだという自覚があって。今「真・女神転生」というシリーズからは離れているんですけど、25周年の冊子に一筆書いてくれと言われて、書き始めたら文字数が足りなくなるぐらい、思いが止めどなく出てくるんですよ。今やってるディレクターより文章量が多くていいんだろうか、と思うぐらいギッチギチになっちゃって。そういうところはありますね。

高橋氏:

嫌いな会社を選んで入ったりはしないですからね。

橋野氏:

自分の選択は間違ってなかったんだと、正当化したいという思いもあるんでしょうね、きっと。

高橋氏:

それに対して僕は、先ほども言った通り飽きやすい性格なので、ブランドイメージが定着しないんです。

今回の『ゼノブレイド2』でビジュアルイメージをガラッと変えたのも、1作目のアースカラーに飽きたなぁというところがあって。もうちょっとポップなイメージのものを作りたいなぁと思ったのと。

あと、これを言うと任天堂さんに怒られてしまうかもしれないんですけど、前作とは思いっきり真逆に振ってみたらどうなるんだろうという、実験的なところもあって。それが今回、大きく変えた理由ですね。

江口氏:

そうするとマーケティングであるとか、Nintendo Switchでプレイヤー層がこう変わったから、みたいな話はあまりないわけですか?

高橋氏:

僕らはディベロッパーなので、そういうマーケティング情報は自発的にアプローチしていかないと、なかなか入ってこないんです。

Nintendo Switchのユーザー層にどういう人が多いかというのはだいたい伺っていたので、それにある程度合わせるような施策はしているんですけど。

でも根本的な部分としては、前作とは真逆に振ってみようという考え方ではありましたね。

現場の執念で作られた『ゼノブレイド2』のキャラクターモデル

橋野氏:

『ゼノブレイド2』は、キャラクターがすごく生き生きしているのが印象的でした。キャラクターのCGモデルに愛を感じましたね。自信を持って作られているなぁって。

高橋氏:

ありがとうございます。愛というか、現場の執念かなって思います。これまではキャラクターで叩かれてきたので、「今度は文句を言わせないぞ」って。あれは頼もしかったですね、見ていて。

その反面、UIは上手くいかなくて。開発の途中でプログラマーが3人倒れちゃったんですよ。

橋野氏:

あっ、そうなんですか。

高橋氏:

残りのメンバーでやるしかないって、ギリギリまで粘ってやっていたんですけど。現場はがんばっていたんですが、そこはくやしかったですね。

橋野氏:

モノリスソフトさんの場合は、どれぐらいまで内製なんですか? キャラクターモデリングも自社でやられているのでしょうか?

高橋氏:

モノリス東京【※】って、開発としては100人弱なんですよ。そのうちの50%から60%が、任天堂さんの『ゼルダ』をお手伝いしていました。あとの40~50人のうち、数名がR&Dみたいな感じで、残りの40名強が『ゼノブレイド2』のスタッフです。

ただ、このメンバーだけでは作れないので、アウトソースに出して、上がってきたものを修正するというのが主な流れですね。

※モノリス東京

モノリスソフトは、東京と京都にそれぞれ開発スタジオが存在している。ここでは東京スタジオについての解説が行われている。

橋野氏:

では、キャラクターモデルも外部で?

高橋氏:

はい、外部で制作して、社内で調整という形が主ですが、レックスとホムラをはじめ何体かのモデルに関しては完全内製で、設立時からのメンバーが作っています。

新しく入ってきてくれた優秀な人もいたので、そこにも割り振っていますけど。

江口氏:

それにしても、『ゼノブレイド2』のような規模のゲームを40人で作るというのは、スゴイですよね。

橋野氏:

イベントのデザインやシナリオは、外部でやられているんですか?

高橋氏:

それも内部ですね。

橋野氏:

それで40人というのは、本当にコアメンバーですね。メインプログラマーとメインデザイナーにプランナーを入れたら、それだけで40人ぐらいになっちゃうので。

そうそう、『ゼノブレイド2』を触った時「いいゲームだな」、「気持ちいいゲームだな」と感じたんですよ。そういうゲームって「ここまでは必要なんだけど、ここから先はどうでもいい」という線引きが、はっきりと割り切られている印象を持ちました。

|

もちろん予算が限られているので、どんなゲームもどこかで割り切らないといけないんですけど、気持ちいいゲームはその割り切り方がブレていないんです。これも省略の綺麗さなのかなって思うんですけど。

自分はエジプトに行ったことがないんですけど、実際にピラミッドに行くと、真裏にファストフード店が並んでたりして、「えっ!?」って思うらしいんですよ(笑)。

そういう意味ではフォトリアルのフォト自体、撮り手がすでにフレームを切り刻んでいるわけで、結局はどこを省略するのかってことなんだろうと思うんです。

写真家が切り取った写真には、ファストフード店が写っていない代わりに、古代エジプトのロマンが詰まっているので。

だから映画や写真と比べてリアルじゃないところがあっても、そこまでお金もかけられないので、気にしないようにしています。そこに美学があればいいのかなと。

高橋氏:

絵の場合は、デザインする時に足し算と引き算の話があって、なんでもかんでも描き込めばいいというものでもないじゃないですか。

それと同じで、ゲームの場合も足し算と引き算のバランスが取れていれば、よくできていると思えるんじゃないでしょうか。

|

モノリスソフトは任天堂さんの傘下に入っていて、もちろん潤沢なバックアップがあるんですけど、世間様から思われているほど潤沢なわけでもないですし、中規模のタイトルとそう変わらないぐらいのバジェット感でやっているんです。

そんななかでやっていく時に、僕はもともとスクウェアにいたので、足し算の論理でやっちゃうんですね。

だけど、引いていかないと伝わるものも伝わらないし、とっちらかったものになってしまうので。そこは気をつけたいなぁと常々思っているんですけど、まだまだ道半ばですね。やっぱり心に残るものはそのへんのバランスが取れていて、伝えたいものが引くことによって際立っているんですよね。