昔に比べて丸くなった、と思ってしまう自分がいる

──実際にお話をされてみて高橋さんの印象はいかがですか?

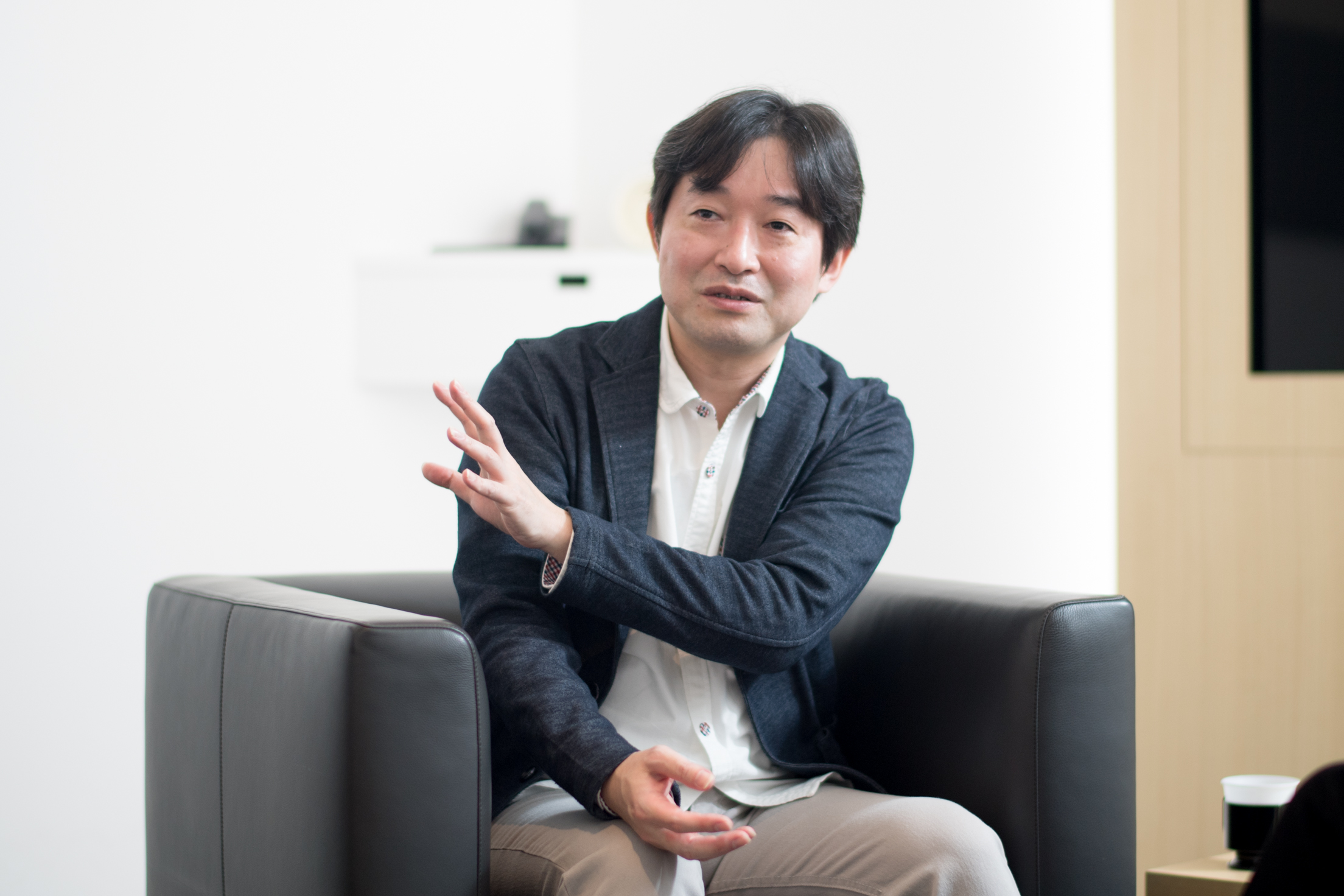

橋野氏:

作品から受ける印象とはぜんぜん違いますね。作品から受ける印象では、もっとトガった雰囲気の方なのかと思っていたんですが。

高橋氏:

今のこの顔は作っています。基本的に人間嫌いなので、1人が好きなんですよ。こういう場もじつは得意じゃないし。なんかね、自分を出したくないというのがどこかにあって。

|

立場的なものもあると思いますけどね。僕が昔のスクウェアにいた頃は、相当に好戦的だったので。あの当時と同じ振る舞い方をしていたら、社員が辞めちゃうんですよ。パワハラにもなってしまうし、さすがにそこは守らなきゃいけないので。

江口氏:

好戦的というのは?

高橋氏:

しょっちゅう周りにケンカを売ってましたね。上司のところに怒鳴り込んでいったりとか(笑)。

──そこまでして周りとケンカしながら、いったい何をやりたかったんでしょうか?

高橋氏:

先ほどの話と同じで、世界を作りたかったんです。

当時『ファイナルファンタジーVII』がプリレンダリングのCGをベースにして、綺麗な絵を見せるっていう方向性でやっていて、僕も途中まで参加していたんですけど、「これだと世界は表現できない」と思ったんです。それで全部3Dに振ったものを作ろうと。

だからさっきの話と同じですね。世界を作りたいという意味では、まったく変わっていないと思います。

画像は『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』初代PSアーカイブス版のもの

(画像はPlayStation Storeより)

『FFVII』のチームを離れたのも、発端になったのは人間嫌いなところだったと思うんです。自分とは方向性が違う相手と、上手く折り合いがつけられないんですよ。当時はまだ若かったというのもあるんだけれども。そのせいで自分の居場所に疑問を持ったというか、なんでオレは今、自分の方向性とは違うものを作っているのかな、って思っちゃったんです。

別にケンカしていたわけじゃないんですよ。仲もいいし、一緒にご飯も行くし。普通に好き嫌いで言うと、嫌いじゃないんです。ただ、すごく抽象的な言い方なんですけど、ちょっと違うなと思ってしまって。そこがかなりツラくなってきたので、それならいったんチームを離れて別のものを作ってみたいというのが、きっかけになっているんです。

──その後に高橋さんは、スクウェアから出てご自身の会社を作られることになるわけですけど、それは人間嫌いというお話とは、真逆のことのような気もするのですが?

高橋氏:

他人は好きじゃないし、できれば1人でいたいし、なんでこんなことをやってるんだろうなって、自分で思う時はありますよ。でもそうは言っても、モノ作りはなんでもそうですけど、結局1人では作れないんです。

|

誰かしらとの接点は維持していかなきゃいけないので、その接点を維持するための方法論とか言葉とかで、ある意味、嘘をつくわけですよ。それが上手くできないと、モノは作れないので。その部分の折り合いをつけるのは、昔より上手くなったかなとは思います。

江口氏:

僕は高橋さんのお作りになっているゲームが、昔に比べてすごく優しくなっていると思うんです。ゲームプレイの難易度という意味ではなくて。

高橋さんが以前に作られていたゲームは、もう痛いぐらいにトガっていて。この物語を自分はどう解読したらいいのかっていう、その面白さが僕は好きだったんですね。でも今はそういったトガり方ではなくて、もっとゲームの本心のところが見えてきていて。そこはやっぱり、ご自身で変わられたところなんですか?

高橋氏:

じつを言うと、子どもが生まれて丸くなってしまったなと、自分で思う部分はあるんですよ。そこが自分ではそんなに好きではなくて。昔のほうが好き勝手にやれていたなぁ、と思ってしまっている自分がどこかにいるんです。

またトガったことをやりたいなぁと思いつつも、どこかでブレーキを踏んじゃっているんですね。「この言葉を言ったら子どもが傷つくなぁ」とか。そんな今の自分と、本当はこうありたいという理想の自分との狭間で、モヤモヤしている時はありますね。

江口氏:

それは僕も同年代だから、すごくわかるんです。娘が今、中三なんですけど、娘の前で肌色の濃いゲームはあんまりやりたくないなぁ、とか(笑)。

橋野氏:

急に話が変わってきましたよ(笑)。

それはともかく、大人になると丸くなるって言うじゃないですか。でも丸くなるのは優しくなるというよりも、器用になっているだけという部分もある気がします。若い時は、こう言ったら相手はどう反応するのか、みたいな部分の経験値がないので、どんどんとトガっていっちゃうんですけど。でも年齢を重ねていくうちに、言ってもしょうがないことは言わなくなるっていう、そういうこともあるのかなと思うんです。

|

僕が『ペルソナ3』を作った時はまだ30歳過ぎだったと思うんですけど、あの時は今よりも世間のことを知らないし、いろいろわかんないので、だから『ペルソナ3』を作れた気もします。ずっと同じシリーズを続けていくと、ユーザーさんともだんだん密になってくるし、反応も予測できるようになっていくので、サービスの質が変わってくるんです。それはそれでとても良いことだとは思うんですけど。

江口氏:

だから今、橋野さんは新しいプロジェクトをやろうとしているわけですか?

橋野氏:

そうですね。自分の知らないことをしようとすると、無茶をしなきゃいけなくなるので、若返るというか、いろいろと失礼になれるというか(笑)、そういう感じがするんですよね。

最近は、洗練された綺麗な音楽よりも、生々しい荒々しい音楽のほうが、不器用な分だけ好きなんですよ。録音のレベルが別に低くても構わない、演奏しなきゃオレたちしょうがないんだ、みたいな勢いのほうに惹かれます。そういう想いがあって、自分の知らないジャンルをやってみたいなというのはありましたね。

ゲーム業界に入った理由は、学費を使い込んだから!?

江口氏:

お二人はこの業界に入られた年代が違うと思いますけど、いったいなぜゲーム業界に入られたのでしょうか。高橋さんが最初に入社されたのは、日本ファルコムさんですよね。

橋野氏:

ファルコムさんのゲームのファンだったんでしょうか?

高橋氏:

パソコンを持っていて、ファルコムさんのゲームもやってはいたんですけど、特にファンというわけではなかったですね。きっかけはもう、本当にしょうもない話ですよ(笑)。

|

じつは学費を使い込んでしまって、このままだと親に怒られるので、とりあえずバイト先を見つけることにしたんです。その時に募集していたのが、日本ファルコムさんで。

橋野氏:

ゲーム業界に入りたいとは思われていたんですか?

高橋氏:

それは思っていました。ゲームは好きでしたし、絵を描くのも好きだったので、ちょうどいいやと思って。本当にそんなもんですよ。

江口氏:

橋野さんがゲーム業界に入られた理由は?

橋野氏:

僕もそんなに大した理由はないですよ。興味半分なところもかなりあったと思います。あの当時は、周りでもそんなに必死な思いで入ってくる人はいなかった気がするなぁ。花形産業っぽくもなかったですし。

高橋氏:

家内制手工業みたいなもんでしたからね、当時は。開発しながらユーザーサポートまでやってましたから。

橋野氏:

僕も電話に出ましたよ。ユーザーさんからの電話が開発にまで回ってくるので。

江口氏:

そんな感じでこの業界に入られたお二人が、でも今は自分が指揮してソフトを作るまでになっているじゃないですか。

|

橋野氏:

僕は運だけですね。

高橋氏:

橋野さんはホントは違うと思うんですけど、僕も運ですよ。このタイミングで自分がいなかったらどうなっていただろうな、と思うことはありますから。あのタイミングで僕が学費を使い込んで、PCエンジンを買っていなかったらどうなっていたんだろう、とか。

江口氏:

学費を使い込んだのは、PCエンジンを買うためだったんですか(笑)。

高橋氏:

ファルコムからその後、スクウェアに移るんですけど、そのタイミングが半年ズレていたらどうなっていたんだろうとか。それを考えたら今、こんなことはしてないだろうな、というのはありますね。

──何かをきっかけにして、仕事にのめり込む転換点があったと思うんです。人を感動させる仕事って、そう簡単なことではないはずですから。

橋野氏:

しいて言うなら、僕はたぶん不安症なんですよ。他の人が別に大丈夫だとスルーできることを、何か動かないといけないみたいな不安に駆られて、他人より動いていた気がします。

アトラスという会社はなくなるけれど、ブランドで残ります、みたいな話を当時の経営陣から聞かされた時に、普通なら「まぁそうか」となるのかもしれないですけど、僕はものすごい喪失感を覚えたんですよ。

このままだと、なくなったものがなくなったままになってしまう。がんばって良いゲームを作らないと居場所がなくなるぞ、みたいな。そういう恐怖心を克服して、安心感を求めるというところで動いているのかな、と思うんですけどね。

個人のクリエイターはゲームを代表する存在となるべきなのか

──「ゼノ」シリーズもそうだし、「ペルソナ」もそうなんですけど、ファンの人たちの熱量がスゴいじゃないですか。僕らからすれば、その源泉はなんだろうって。「ドラクエ」とかとはまたぜんぜん違うじゃないですか。その質の違いというのは、属人的なところから出てくるのかなとも思うんですよ。

でもゲームって、集団で作るものじゃないですか。そこに個人の名前が出ていくことについて、当事者としてはどう考えられているんですか? 最近の世代の方だとみんなちょっと引いちゃって、「チームで作ってますから」みたいに言ったりもするんですけど。

橋野氏:

僕自身は基本的に、そういうのを見たくないんですよ。作品そのものを好きになりたいから、その裏にいるオッサンは見たくないっていう。

そう言いながら自分がこういう場に出ているので、申し訳ないと思っているんですけど。

──僕としてはゲームから属人性がなくなってしまうと、寂しさを感じるほうなんですよね。

江口氏:

映画の話で恐縮ですけど、この監督だからこの映画は見たいなとか、この監督の新作が公開されたら絶対に見に行くとかいうのがあるじゃないですか。それはゲームでもあるような気がしていて。「みんなで作っています」ではなくて、アイコンとなる誰かが出てくるほうがいいかなと思うんです。

もちろん主役となるのは、ゲームに出てくるキャラクターだったりするんでしょうけど。

──僕らも一応、ゲームがどういう風に作られるかは知っているつもりだし、個人が及ぼす影響の範囲に限界があることも分かってはいるんです。

でも一方で、この人がいるからこそ全体がこうなるというのが見えることも、けっこう多くて。たとえば橋野さんがいなかったら、『ペルソナ3』、『4』、『5』がああいった作品になり得たかと言えば、決してそんなことはないと思うんですよ。

高橋氏:

情報をあまり積極的に集めない人に伝える上では、「監督:◯◯」とかいう言葉が必要なのかなとは思います。

|

僕も好きじゃないんですよ、この人が監督したから映画を見に行こうというような風潮は。僕は映画を見に行くときも、前情報をあんまり入れないで行くんです。

とにかく見に行って、面白かったら後で「あの映画と同じ監督なのか、だからあそこが似ているんだな」とか、そういうのを楽しみたいので。

有名な監督の映画が公開されるとワーッと人が集まるけど、そうじゃなくて自分で見つけようよ、っていうタイプですね。

──ゲームファンの人が高橋さんの名前を覚える時には、まず先にゲームがあって、「このゲームを作るのはいったいどういう人なんだろう?」というところから、作品を通して好きになると思うんです。そういうポジションの人に関しては、アイコンとして立ってほしいと思っているんですよ。

高橋氏:

会社として見た場合には、そのほうが確実性が高いでしょうね。場合によっては「あいつが作ってるのならオレは買わねぇ」っていう人もいると思いますけど(笑)。

『ゼノブレイド2』でもスタッフが忖度しちゃって、僕の名前が一番最後に出てくるんですよ。

橋野氏:

それは忖度じゃないですよ、責任者はちゃんと最後に出ないと(笑)。ご自身としては、目立ちたくないということですか?

高橋氏:

作品では目立ちたいですけど、自分自身はあまり目立ちたくないですね。あまりこういう場で話す言葉を持っていないし、話したいなとも思っていないし。

アウトプットするものだけを見てくれたら、それでいいやって。だから人知れずにそっと、名前も何も出さずにゲームを作って、遊んだ人の反応を見てみたいなぁというのは、常々思っていますね。

内なるアトラスファンに認めてもらうことがブランディングになる

江口氏:

橋野さんはこれから、新しい王道ファンタジーのRPGを作ろうとしているわけですが。

高橋さんがこれまで作られてきたRPGはSFなんだけど、ある意味、ファンタジーでもあると思っていて。そんなファンタジー的なRPGを作られている高橋さんから、橋野さんに対して何かアドバイスはありますか?

高橋氏:

そんな恐れ多いですよ(笑)。でもね、橋野さんが王道ファンタジーを作られるという発表を見た時は、「このタイミングで来るのか、スゴいなぁ」と思いましたよ。

橋野氏:

それは、売れないのに、という意味ですか?(笑) いろんな人から「流行ってないのに」みたいなことを言われるんですよ。

高橋氏:

僕は今でも現役のゲーマーでもあるので、ちょうど本格的なファンタジーをやりたいなと思っている時期なんですよ。自分が作っているものはニセモノなんです。似非ファンタジーだし、似非SFなので。

|

世の中の他のゲームを見ても、もっとフワッとしたものが多くて、「それじゃないんだよなぁ、自分のやりたいものは」と思っていたところに、あの発表があったので、「やられた!」という感じがありましたよ。

橋野氏:

しまった(笑)。高橋さんが想像しているものをお出しできるかどうか、非常に怪しいんですけど。

王道とは何なのかって、すごく難しい議論だと思うんですよ。王道=よくあるものだとすると、僕らがよくあるものを作ってもしょうがないわけですし。じゃあ世の中にあんまりないものだとすると、それは王道なのか? という話になるし。その斜め上を飛び越える、我々らしい空間を目指したいなと思っているんです。

とにかく「アトラスがそれを作らなくてもいいんじゃないの?」というものにはしたくないですね。僕の中には、昔からアトラスのゲームが好きで「そんなゲームを作るんだったら、もう要らないからね」と言い出しかねない、まるで賢者のように純粋なアトラスファン像があるんです(笑)。

こういう人には認められたい、この人に認められれば自分はいい仕事ができたのかなと思える存在というか。そんなふうに自分の中に存在しているアトラスファンが、「そういうファンタジーなら面白そうだから遊んでやるよ、遊んだ後にどう言うかは知らんけどね」って言ってくれるような、そういうものを作りたいなぁと。

──最初の方にも出ましたが、まさしくブランディングですね。

高橋氏:

そうですね、そこがブランディングです。そういう気持ちで作っているから軸がブレていなくて、好きな人たちが「これだ!」と言ってくれるものが作れるんだろうと思いますね。

|

今の言葉を聞いて、「自分はモノリスのことが嫌いなのかもしれない」と思いました。

橋野氏・江口氏:

いやいやいや、そんなことはないでしょう!

高橋氏:

スクウェアにいた頃はスクウェアが大好きで、今でも好きなんですけど。でも自分で会社を作ってからは、一度作ったものがどうでもよくなる自分の性格と、飽きやすい部分とで、好きなものがないんです。

その原因はここなのかもって今、思いましたね。自分自身のブランディングのなさという部分で。

江口氏:

それはご自身だからじゃないですか。モノリスソフトもそうだし、お作りになられたゲームもそうだし、すべてがご自身の一部みたいなものなので。

高橋氏:

どうなんでしょうね。そこは自分でも上手く整理し切れていないですけど、今、話を聞いていてフッと思ったんです。もしかしたら嫌いなのか、飽きたのか、よくわからないけどそんな理由なのかもしれないって。

なかなか1人ではこういう考えには至らないですから、すごく有り難いですね。今日は来た甲斐がありましたよ。

──モノリスソフトや「ゼノ」シリーズにも、似たようなブランディングはあると思うんです。他にはない独特なカラーもあるし、それを気に入って求め続けているファンの人たちもいるし。

橋野氏:

スクウェアさんやファルコムさんにいた時に、周りと対立してでも「こうじゃない」と思われたということは、高橋さんにもコアとなる何かがあったと思うんです。

それがモノリスさんの魂なんじゃないかと感じたのですが、そこは隠してらっしゃるのかもしれませんね。他の人に言いたくないとか?

高橋氏:

言いたくないわけではないんですけど、言うとこっ恥ずかしいので(笑)。ただ、僕は今でもファルコムさんを好きですし、スクエニさんも好きだし、その好きな部分はずっと持っていたいと思っているので。そう思っている部分の思いが今、自分の軸として出ているのかもしれないですね。

|

ファルコムさんはもともとビジュアルで売っていた会社なので、当時のゲーム会社の中でもビジュアルが突出していたんです。

ところが、僕が入った当時のスクウェアはじつは真逆で、坂口博信さんの意向がすごく強い組織だったので、プランニングやストーリーが強かったんですね。

【新連載:田中圭一】坂口博信とFFの天才プログラマたちが歩んだ、打倒DQへの道。「毎日のようにキレてましたけど(苦笑)」【若ゲのいたり】

だからスクウェアに移った時に、「この絵じゃ勝てない」という思いがあったんです。坂口さんがそれを認めてくれて、グラフィックを変えていこうという話になって。それが今のスクエニさんにまでつながっていると思うんですけど、そうなっていったスクウェアが、僕は好きだったんですね。

それは自分が絵描きだから単純に、絵が描けるようになったから好きだという部分もあるし、坂口さんに認めてもらったというのがたぶん体験としてあったんだと思うし。その思いは大事にしていきたいと、今でも思っているんです。

その後の人生を変えるような、心に刺さる作品を目指し続けたい

橋野氏:

先ほど高橋さんが「自分の作っているものはニセモノなので」とおっしゃっていたのが、すごく気になるんですけど。もしそう思われているのだとしたら、高橋さんの中では何が本物という定義なんでしょうか?

高橋氏:

僕が子どもの頃にSF小説を読んだり映画を見たりすると、心にズバズバズバっと刺さるわけですよ。

僕にとっての本物は、それなんです。自分に刺さってくるもの。そしてその後の自分の人生を変えてくれたもの。

それらと比べれば、自分の作ったものなんてニセモノだなぁと、ぜんぜん心に刺さらないなぁと思っちゃうんです。もしかしたら、刺さっている人がどこかにいるのかもしれないですけど。

橋野氏:

いやいや、それは本当にたくさんいらっしゃると思いますよ。

高橋氏:

作り手としては常に全力で作っているんですが、一旦作り終えるとそんな思いが湧いてきてしまうんです。

橋野氏:

ご自身でそう思われるのは、本音の語り口じゃなかった、みたいなことに気づくからなんですか? それとも単純に、自分の思い描く理想に足りていなかった、みたいなことなんですか?

高橋氏:

いろいろあると思いますけどね。実力が足りないのに高みを目指そうとしていた自分とか。諸事情によって諦めざるを得なかったものとか。まだまだ実力不足の部分も多々あったりするので、そういったところは少しでも直していかなければと思いますけど。より高みに行きたいという思いは常にあるので。

|

あと、表現手段が高度になっていくにつれて、自分たちがお膳立てとして作ってきたものが、プレイするとすごく陳腐に感じられるんですよ。

リアルになればなったぶんだけ、NPCの反応であるとか、お話の流れであるとか、もっと現実に即したものが求められるようになっていて。

それを提供できていないジレンマとか悔しさの部分を、最近特に感じるようになりましたね。それこそ映画でいいよなぁ、と感じる部分もありますし。その解を見つけてみたいとは、常々思っています。

江口氏:

橋野さんも先ほど“ユニコーンの角”という言葉で説明されていましたけど、クリエイターのみなさんは常に、自分の理想とする高みを目指し続けたいという思いがあるんでしょうね。高橋さんってひょっとしたら他人嫌いじゃなくて、良い意味で自分嫌いなのかなという気がしてきました。自分はまだまだもっとこうだよねと思っていて、だからそういう謙虚な言い方をされているんじゃないかと。

|

でも、高橋さんが若い頃にSFやファンタジーを見て心に刺さっていたように、今の10代や20代の人も高橋さんの作品が、心に刺さっていると思いますよ。ご自身の原体験となった王道があって、そこにはなかなかたどり着けないだろうけど、今のユーザーの人たちにとってはお二人の作るものが王道になり得るんじゃないか。

「ゼノブレイド」シリーズはそうなっていると思うし、橋野さんが今、王道ファンタジーを作るというのも、きっとそういうことですよね?

橋野氏:

そうなればいいなとは思います。

──今の小学生や中学生が、初めて遊ぶRPGとして『ゼノブレイド2』に触れたとしたら、どんな感情になるんだろうって想像してしまいますよね。

僕はやっぱり果てしない感情を覚えるんじゃないかなって思うんですよ。あれをファーストで体験したら。

橋野氏:

次回作はどうなるんでしょうかね。その話はまだ早すぎますか?

高橋氏:

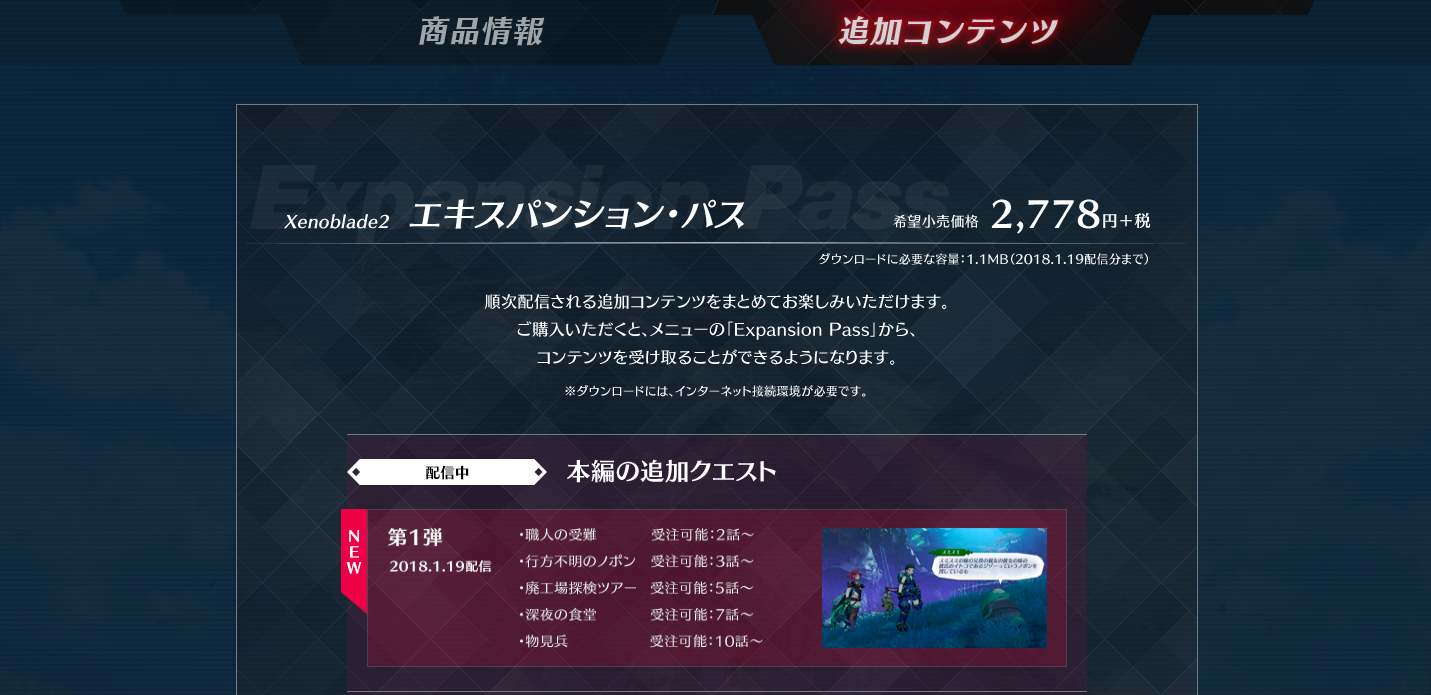

どうなんでしょうね。『ゼノブレイド2』のDLCを、かなり長期に渡って予定しているので。

今のソーシャルゲームだと、ユーザーさんが運営に対していろんな意見を言って、それに対して運営も答えを返してきて、という時間軸で流れているじゃないですか。

でもコンシューマの場合は、なかなかそういう時間軸で流れることができない部分があって。特に僕らはディベロッパーなので、パブリッシャーとのやり取りがあった上でのアウトプットしか出せないですから。そうするとどうしても時間の流れの速さが違ってきちゃうので、それに対して待てないお客さんがいるわけですよ。

そこをどうやってケアしていこうかというのが、今、絶賛悩み中のところですね。

「変わってますね」と言われたほうが、自分自身のパワーになる

江口氏:

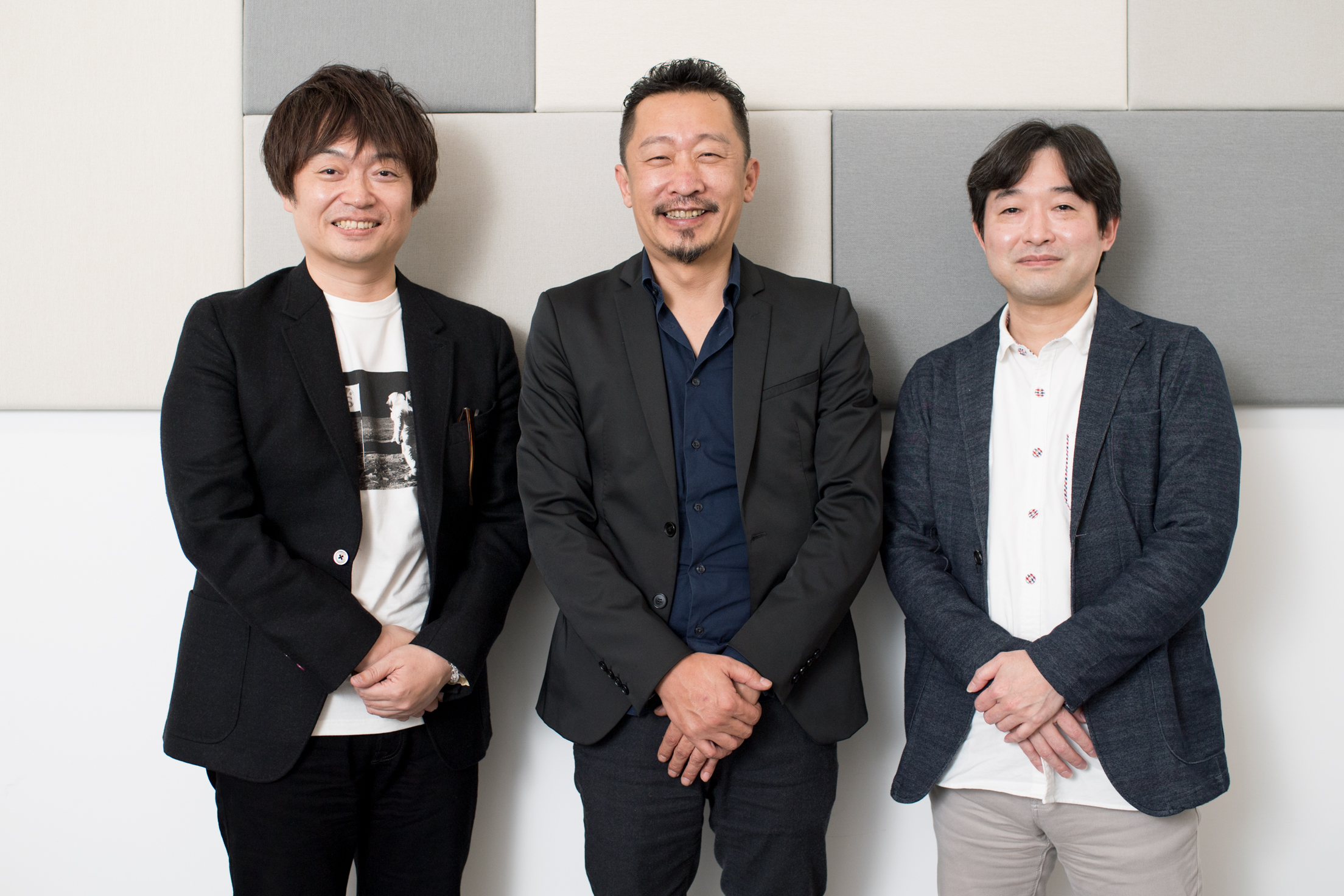

そろそろまとめに入ろうかと思うのですが、お互いに話してみて、いかがでした?

高橋氏:

橋野さんはすごくクレバーな方だなという印象でしたね。僕の知っているプロデューサーやディレクターにはまったくいないタイプの方で。今の「ペルソナ」を作った人なんだな、というのがすごくよくわかりました。

『ペルソナ5』のプロモーションを初めて見た時に、まず「スゴいな」と思ったんですけど、それから発売までの流れと、完成したゲームを実際にプレイした時の感覚に、まったくズレがないんです。だいたいプロモーションって、誇大広告になりがちじゃないですか。いいところだけをかいつまんできて、実際にやってみるとちょっと……というものが多いなかで、『ペルソナ5』は首尾一貫した哲学が流れていたので、これは誰がやってるんだろうと思っていたんですよ。それで今日、橋野さんとお話しして、なるほどと腑に落ちました。

橋野氏:

プロモーションに関しては、実際にやってくれているのは広報サイドですから。僕のほうは要所要所の文脈だけ、こういうつもりでゲームを作っているので、こういう順番で紹介してほしいというのを伝えて、それに対してまた提案をもらって、みたいな感じなんです。

東京タワーをジャックしましょうかとか、美術館をジャックしましょうかとか。……『ペルソナ5』は全部ジャックだったんですけどね、怪盗なので(笑)。

──ネット上の盛り上がりも含めたライブ感もまた、ゲームの一部であると考えられているわけですか?

橋野氏:

そうですね。ただ、ゲームがなかなか完成しなかったので、ユーザーさんも待ちくたびれて飽きちゃうだろうという不安感があって。それもあって、いろんな発売までの間も楽しんでもらわなきゃと思っていたんです。

だから全部が計画的ではなくて、がんばって巻き返しながら、なんとか発売までこぎ着けた感じだったので。

高橋氏:

作品世界が現実とリンクしていて、しかもプロモーションともリンクしていたじゃないですか。そのあたりが上手いなぁ、と思って見ていたんですよ。

橋野氏:

ありがとうございます。今度は僕が印象を言う番ですよね。お会いする前は『ゼノギアス』を作られた大先輩だし、世代が少し上の方と話すということで緊張していたんですけど、実際に高橋さんにお会いしたら、すごく温厚な方だったので。

高橋氏:

これもペルソナですよ(笑)。

橋野氏:

こんなに温厚な感じのままで、あんなにスゴいゲームができるわけがないので、きっと裏の顔は厳しいんだろうなぁって思いました(笑)。

こうしてお話を伺うと、JRPGとRPGの違いを意識したことがないとか、ご自身の直感やインスピレーションにすごく自信を持って、たぶんゲーム感覚でやられている方なんだろうなって。

|

なんていうか、堂々とした気流を感じて、こういう方もいるんだなと思いました。僕もたしかにあまり会ったことのない、不思議な方ですよね。なんだか失礼な言い方になっちゃいましたけど、そんなふうに言われることについて、ご自身ではどう思われますか?

高橋氏:

ありがたいと思っていますよ。基本的に負のエネルギーで動くので。「素晴らしいです」とか「楽しかったです」とかって褒められると、逆にダメなんですよ。やる気がなくなっちゃうから。

「変わってますね」とか、「何を考えているのか分からないですね」とか言われたほうが「なんだよ」とか言いながら、自分のパワーになるんですよ。

橋野氏:

やっぱり反逆者なのですね。そういった反骨心がきっと、高橋さんの絶対的な強さなんだろうなぁ。

江口氏:

今回はどうも、ありがとうございました。(了)

|

本文中にもあるとおり、「大勢のチームで制作するゲームに、特定の人物の個性が宿るのか?」という属人性は、なかなかに悩ましい問題だ。特に、こうしてゲームクリエイターに取材を行い、読者にその言葉を届けている筆者のような立場としては、この疑問に対して正面から向き合わざるを得ない。

ここで今回登場していただいたお二人の、ゲーム開発における役職に注目してみよう。高橋氏の“総監督”とは、英語で言えばdirector、つまり橋野氏のディレクターと同じ意味だ。そしてディレクターとは“ディレクション=方向”を指し示す人のことである。

大勢で行動する際には全員が向かう方向を指し示し、ゴールへと誘導する指導者が必要となる。多数の人々の持つさまざまな能力が1つに集められて、ディレクターの指し示す方向へと真っ直ぐに進んでいく。この構造がきちんと機能するという前提に基づくならば、大勢の人々が協力して作り上げていくゲームや映画やその他さまざまなプロジェクトに、全体の方向を指し示す1人の人物の個性が宿るというのは、決して不思議なことではないと分かるだろう。

それに何より、『ゼノブレイド2』や『ペルソナ5』をプレイした人であれば、今回の対談で語られた高橋氏や橋野氏の言葉から、「だからあのようなゲームが生まれたのだ」ということが、明確に伝わってきたと思う。その意味でお二人の手がけるゲームには、作り手の個性がはっきりと宿っていると言える。

そして、ゲームを通してある種、人間の体温のようなものが感じられるからこそ、高橋氏や橋野氏の作った“JRPG”は、国や文化を超えて多くの人々に受け入れられていると、筆者としては思うのだ。

(C)2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

(C)ATLUS(C)SEGA All rights reserved.

【あわせて読みたい】

【『ロードス島戦記』水野良×『ペルソナ5』橋野桂:対談】 ゴブリンを倒していた若者が最終的に世界を救う話は、ファンタジーならではの“純化”である【新生・王道ファンタジーを求めて①】電ファミでは、橋野氏と「ロードス島戦記」の水野氏の対談も公開しております。現代の古典とも言えるファンタジー作品の担い手水野氏と、「PROJECT Re FANTASY」と題して新たなファンタジー作品を作り出そうとしている橋野氏。その二人が語る「ファンタジーの真髄」とは?