これは、大手ゲーム会社から独立し、世界を相手にものづくりをはじめたゲームクリエイターたちの対談である。そのテーマを一言で言うなら──「クリエイターにとって、独立が意味すること」だ。

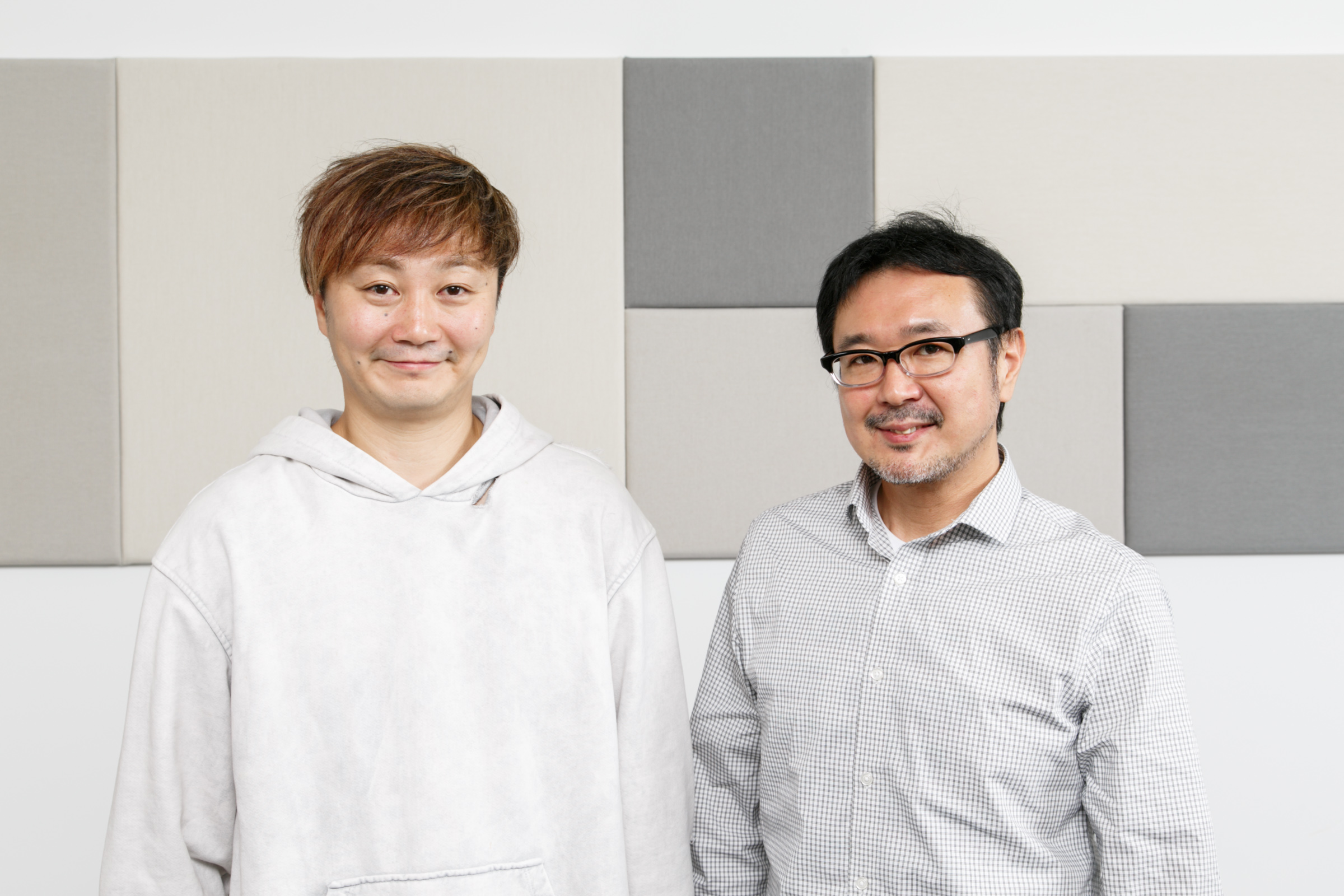

登場いただいたのは、『ダンガンロンパ』を手がけた小高和剛氏と、『Ever17』や『極限脱出シリーズ』などを手がけた打越鋼太郎氏。ふたりは、ともに2017年にスパイク・チュンソフトを退社し、新たなゲーム会社・TooKyo Gamesを設立。

総勢7名と小さなチームとして集結したメンバーは、これまで両氏の作品に深い関わりを持ってきたクリエイターたちである。

『ダンガンロンパ』を生み出した小高和剛氏が率いる新会社「Too Kyo Games」では4つの新プロジェクトが進行中。打越鋼太郎氏や小松崎類氏が所属するインデペンデントの会社に

「いったい、なぜ彼らは会社を辞め、独立する必要があったのだろう?」──本対談は、その素朴なひとつの疑問を、両氏にストレートに投げかけるために企画された。

もちろん、独立に際した発表などでも「その理由」には触れられている。だがそれは、パブリックなものであるだけに、どことなく表面的な印象が感じられるものであった。きっと、“本当のところ”は別のことを思っているに違いない。そしてそこには、ゲーム業界を取り巻く現状認識や、クリエイターとしての展望が密かに抱かれているのだろう、と。

だが、結論から言ってしまうと……その答えは意外なほどに”なかった”。それどころか我々は取材冒頭から、「なんで独立したか自分たちでもわからない」という、実にモヤモヤとした心境の告白を伺うこととなったのだ(!)。

だから本稿は、そうした独立を巡る「モヤモヤとした悩み」の答えの周りを、ぐるぐる回り続けた軌跡となっている。その過程でポツポツと「独立の理由」が明らかになっていくという、まるで禅問答のようなインタビューだが、その分、実に生々しいクリエイターの胸中が活写される結果となった。

そこで語られたのは、会社組織で働くことの苦悩や、常に「ヒット」を飛ばし続けなければいけないクリエイターとしての重圧、ものづくりにおけるチームのあり方……などなど、ゲームに限らない、あらゆる「クリエイター」に普遍的に共通する内容となっているように思う。

本稿は、きっと、そうした同じ悩みを抱えた人々の生き方のヒントとなるはずだ。

独立した“本当の理由”は、わからない

──おふたりは、2017年にスパイク・チュンソフトを辞して、新たにTookyo Gamesという、わずか7名の少人数での会社を作られました。今日は「なぜ会社を辞めて独立する必要があったのか」について改めて聞こうと思い、インタビューを設定させていただきました。

小高氏&打越氏:

よろしくお願いいたします。

──おふたりから独立の理由についてお聞きすることは、逆説的に、「今のゲーム業界や、ゲームクリエイターが置かれている状況を浮かび上がらせることに繋がる」のではないかとも思っているんです。

今日は、そんな大きな話もできればと思っています。

とはいえ、まずは独立した理由を、ストレートにお聞きしたく。実際、「会社を辞めて独立するか否か」という問いは、多くのクリエイティブな領域に関わる人々が抱えている悩みでもあるでしょうし……。

小高氏:

え……っと、最初からぶっちゃけていいですか? 独立してからずいぶん経ちますけど、僕らの中でも「なぜ独立する必要があったのか」と、実はいまいちモヤモヤとしたままで(笑)。

──えええ、そうなんですか?

打越氏:

ははは(笑)。

小高氏:

はい。これまでも「なぜ独立したんですか?」ということは聞かれてきたのですが、実を言うと全部その場しのぎで“それっぽいこと”を答えていて。正直なところ、本当の自分の気持ちに関しては、いまいちわかってないんですよ。

逆に、「その答えを出す、いい機会になればいいな」と思って今日は来ました。……って、インタビュイーがこんな感じで大丈夫ですかね(笑)?

|

──なるほど(笑)。では今日は、そんなおふたりの「答え」を探す場とさせていただければと思います。

小高氏:

お願いします。

……ただ、はじめに断言しておきたいのは、何度も強調していることですが、“スパチュンが不満だった”というわけではありません。もっというと、“独立した”と言うと「ついに勝負に打って出るんだね!」なんて思われがちなのですが、それも違う。

そもそも、今のゲーム業界において、僕らみたいなポジションで僕らがやりたい内容では、「勝てない」と思っているんですよ。

──勝てない……?

小高氏:

僕らがよく「自社でオリジナルゲームを作ったら解散するかも」と言っているのも、「勝てない」という前提を共有しているからで。

要するに、いくら成功したとしてもCygamesさんやレベルファイブさん、TYPE-MOONさんのような“大きい会社にはなれっこない”ということです。

|

──実は、もしかしたら「ビッグになるぜ」といった野望があるのかな? と思っていただけに、そのシビアな認識は意外ですね……。

ますます、「なぜ独立したのか」が見えてきませんね。

小高氏:

うーん。むしろ、「勝てない」と思っていたからこそ、独立したのかもしれません。

というのも、会社に所属してパブリッシャーさんと仕事をしていると、どうしても「ヒットを飛ばすことによって勝たなくてはならない」という他人からのプレッシャーがつきまとうわけですよ。

実際、僕の場合は『ダンガンロンパ』というブランドを作った経緯も含めて、結果を出さないとダメという立場に、段々と置かれつつあったと思います。

──確かに、小高さんくらいになると、社内でのポジションも上がっていくわけですしね。

小高氏:

いや、それは逆ですね。「マネージャーとか管理職になっていく話」が僕にはまったくなかったんです。

だから、「あ、これはクリエイターとしての結果がシビアに求められているんだな」と、一層感じてしまって……。

──なるほど。

小高氏:

でも、ある時期以降、もっと純粋に「自分たちが心の底から面白いと思うものを作ってみたい」と思う気持ちが強くなっていったんです。実際のところ、スパチュンにいようが独立しようが、次にコケたらそれで「ハイ終わり」な世界。クリエイターって、そういう職種なわけですよ。

だったら、より自由に、自分らしくやれるほうを1回選んでみたいと思った──それがひとまず言える、独立に対しての率直な気持ち……ですかね。

「僕らは、良いポジションにいるんじゃないか」

──うーん、今お話を聞いていて「ちょっと引っかかるな」と感じることがあって。というのも、「勝てない」と言うわりに、その話しぶり自体は非常にポジティブですよね。もう少し、その心境を聞かせていただけますか?

小高氏:

そうですね……僕らは「ちょうどいいバランス」のポジションにいるんじゃないかと思っているんですよ。

クリエイティブなものづくりって、常に商業主義的な「商品」の側面と、アートや自己表現である「作品」の側面による、綱引きの上に成り立っていると思うんですね。

で、僕らは今さら「商品」に振り切っても勝てないし、「作品」側に全部振り切ることもできない、ある意味では中途半端な存在だと思うんです。

──たとえば「商品」に全振りしたのがAAAタイトル、「作品」に全振りしたのがインディーゲームだとするなら、確かにおふたりの作品は、その中間の「A〜AAタイトル」くらいの位置にあると言えるかもしれません。

小高氏:

で、自分たちとしては、そのどちらでもないポジションのことを「いいバランス」だと思っていて。

たとえば、今作っている作品がもし爆発的に売れたとして、「続編を出しましょう」といった声があったとします。そのときに「やる・やらない」の部分を、僕らくらいの規模かつ独立した今だったら、自分たちで決められるんですよ。

|

──そもそも「作品」であることに閉じこもらず、売ろうという気持ちはある。さらに、独立をしたことによって、会社の論理だったら間違いなく“続編をやった方がいい”という判断になってしまうようなときでも、「作品」の部分を優先できるような選択の自由がある、ということでしょうか。

小高氏:

そうです。その意味では、スパチュン時代に「『ダンガンロンパ』を自分の作品だと本当に心から思えなかった」というモヤモヤとした気持ちがどこかにあって。よく作品のことを「自分の子どもだ」と言う人がいますけれど、当時の僕は、あまりそうは思えなかったんです。

やはり、規模が大きくなればなるほどに、ビジネスの都合でグッズ化やパチンコ化といった展開が進んでいく。もちろんIPは会社のものだから、自分の知らないところで進んでいくのは、当たり前のことではあるんです。

でも、そのことを理由に、心のどこかで「まあ、俺のもんじゃないしな」みたいに投げちゃう部分がなかったか? ……そう問われると、本当に心から「なかった」とは言えない自分がいました。

そうした気持ちがあったときに、独立して自分たちで責任をとる体制になることで、作品に対して“もっと真摯な気持ちで関わってみたい”と思ったんですね。

──作ったものに対して、ちゃんと当てるというような「商品」としてだけでなく「作品」としても責任を持ちたい……ということですかね。

打越氏:

続編の話で言うと、つい最近「Telltale Games【※】がなぜ倒産したのか」というYouTube動画が話題になっていて。その動画によると、彼らは2007年とかにベンチャーキャピタルからけっこうな額のお金を借りて、『The Walking Dead』を爆発的に売ることに成功した、と。

でもその後は、借金のプレッシャーによって、結局毎年新しいシーズンを出さざるを得なくなった。すると、当然クオリティーが下がって、レビューも下がって、売り上げも下がって……という悪循環に陥っていった、ということを言われていて。

※Telltale Games

2004年にアメリカで設立されたデベロッパー。『The Walking Dead』『Minecraft: Story Mode』など多数のアドベンチャーゲームを手がけた。2018年11月に消滅。

でも、きっと僕らはそういうことにはならないんですよ。もしAAAクラスのタイトルを手がけていたら「この人に頼むんだったら、予算は膨大だ」と思われちゃうし、それに応えようとしてしまう。

でも僕らは、A〜AAあたりに位置しているので、敷居がほどよく低い。そのポジンションであるおかげで、7人という小さなチームでかなり自由にやれるわけです。

小高氏:

要するに、一番わがままな選択なんですよね(笑)。“商品として成功したい”だけでもダメで、“自分らの作品を作りたい”というだけでもダメ。

そうじゃなくて、「自分らの作品を作ったうえで、商品として成り立たせたい」と、そんな、かなりわがままなことを求めたら、“独立しかなかった”んだと思います。

“お仕事”をするなら、この仕事は辞めた方がいい

──先ほどから「自由」という言葉が出ていますが、独立を考えたときに、やはりそれは大きなキーワードだと思うんです。……むしろ会社員時代に、いわゆる“組織がもたらす不自由”を感じていたのはいたんですか?

打越氏:

僕が「独立したい」と思った個人的な理由は、まさにそれでした。単純に、「時間の拘束」がイヤだったんですよ。

実はさっきのTelltale Gamesの話には続きがあって……「その悪循環の結果、週に80時間も働かされることが常態化していた」ということを、否定的に言われていたんです。

でも、僕はどちらかというと「週に80時間以上残業したい人」なので(笑)。それなのに、法律上は働いちゃいけないから、22時には帰らなくちゃいけない。

──最近はいわゆる「働き方改革」によって、就労規則の遵守が厳しい風潮にはありますし。

打越氏:

もちろんクリエイターでも、いわゆる“お仕事”としてやっている人もいると思うし、それはそれでいいと思います。

“働く”ということが、「週に何枚イラストを描かなきゃいけないから、このキャラクターを描く」という動機以上でも以下でもない人がいるのも、わかっています。

|

でも──クリエイティブな仕事において、その人の中でそれが「お仕事なのか、本気なのか」ということは個人的には重要だと感じていて。言い方がよくわからないのですが……「その仕事に人生を賭けている」タイプのクリエイターのほうが、僕はやっぱり好きなんですよね。

そういう人に出会うと「あ、この人は“こっち側”の人間だ」みたいな感覚を持つんです。

小高氏:

僕は、「クリエイターという人種は、そういう“お仕事”ができない人たちだ」と思っていますけどね。“お仕事”をするなら、この仕事を辞めたほうがいい──そう思う気持ちは、正直に言ってどこかであります。

松本大洋の『花男』という野球漫画に、僕がものすごく好きなセリフがあるんです。あるとき、ピッチャーが「俺はこれでメシを食ってるから、女房とか子どもを養っていかなきゃいけねえんだ」みたいなことを言うシーンがあって。

それに対して主人公がこう言うんですよ──「マウンドで、家庭とか生活を語るやつには負けねえ」と。

……もうそこにグッとくるというか、やっぱり、そういうことを言うヤツと一緒に仕事したいじゃないですか!

──(笑)。実際、TooKyoGamesのメンバーはどうなのでしょう?

小高氏:

Tookyo Gamesには「将来とか考えてもムダ」みたいなノリで、目の前にあるクリエイティブを極限まで突き詰めることだけを考えて生きている人ばっかりですよ。ある意味、「社会不適合者」の集まりです(笑)。

スパチュンで活躍してきた「窓際のアウトローたち」

小高氏:

でも……そもそも『ダンガンロンパ』だって、スパチュンでそういうアウトローが集まってできた作品なんですよ。

──そうなんですか?

小高氏:

ええ。当時のスパチュンの主流って、『ドラゴンボール Z Sparking!』シリーズや、今だと『JUMP FORCE』を作るチームだったんですよね。で、その流れに組み込まれなかった“窓際の落ちこぼれ”たちが「どうせ売れねーし」みたいなノリで、好き勝手にオリジナルをやりはじめたのが『ダンガンロンパ』のはじまりだったんです。

要するに、そもそも企画段階から誰にも望まれていなかったわけですよ。実際、企画会議で何回も弾かれて頓挫しかけていたときに、櫻井社長に直談判し、「なんか面白そうだし、やればいいじゃん」とGOサインを出していただいてはじまったもので。

本当に、主流からはまったく外れたところから生まれた作品でした。

打越氏:

僕もだいたい似たような経験をしています(笑)。『不思議のダンジョン』が主流だった中、その流れに組み込まれなかったアウトローたちで作ったのが、『極限脱出 9時間9人9の扉』でした。

──ある意味、スパチュンの懐の広さを感じるエピソードでもありますね。そもそもおふたりとも、ずっとアウトローなチームで作品を作られてきたわけだから、会社を出たからといってそれほど状況は変わらない、と。

小高氏:

そう。僕らふたりとも、きれいに新卒でゲーム会社に入っているわけでもないし、ずっと「傭兵」の気持ちでやってきているんです。実際、僕は『ダンガンロンパ』の企画が通らなそうだったときも「ダメだったら他の会社に持っていけばいいや」と考えていたくらいですから。

──今だから言える話ですね(笑)。

小高氏:

そんな感じで、僕らはもともと文句ばかり言っているような社会不適合者の集まりなんですよ。だからこそ、規模を大きくして“勝負する”なんて、到底無理。

今は7人と少ないのでなんとかなっていますけれど、こんなヤツらが何十人にも増えたら、収拾がつかなくなるに決まってますもん。

打越氏:

間違いなく、収拾つかないよね(笑)。

小高氏:

7人だと、本当に自由にやれるんです。たとえばウチは、途中経過がどうであっても自由で、結果がすべて。「最終的にできたものが素晴らしければ、それでいいでしょ」と思って、好きにやれるのは良いですね。

作品を通じて語り合ってきた

──この流れで、「チームの作り方」についてお聞きします。おふたりはずっと、いわば“ツーカー”な仲でやれるチームで仕事をして、今回もそのメンバーを中心に独立されたわけですよね。そのときの基準というか、「こいつとならやりあえるな」みたいな感覚って、どこを見て決めているのでしょうか?

小高氏:

こいつとならヤりあえる……質問がだいぶアヤしいですね!!!

|

という冗談はさておき(苦笑)、僕は基本的に、飲みながら話していればだいたいわかると思っています。

実は打越とも直接仕事での関わりはなかったのですが、飲みの席で「シナリオってこうしないとダメじゃん?」みたいな話をしているうちに、自然と仲良くなったんですよ。

話していて「それそれ! そういうこと!」みたいな答えが絶対に来ない人もいる。でも、打越は違ったんですよね。

──どういうところが違ったのでしょう?

小高氏:

うーん、単純に「友だちになれそうかどうか」みたいな感覚的な部分じゃないかな……。

究極的には“友だちだったら騙されてもしょうがないかな”と思えるし。友だちじゃないヤツに騙されると、すっごいムカつくじゃないですか。なんか、そういう許容ができる関係かどうか、みたいなところだと思います。

打越氏:

あと、僕らはお互いの作品をプレイしていたので、「この人の言いたいことはなんとなくわかる」みたいな感覚はありましたね。その感覚を共有しているのは、やっぱり大きいですよ。

──いわば“作品を通じて語り合ってきた”と。

小高氏:

そう言うとカッコよさげですよね(笑)。でも、クリエイター同士って、やっぱりそういう感じですよ。“お互いの作品をやらずして、仲良くなる”なんて、そうそうない。

──なるほど。ちなみに、小高さんが「この人は」と思ったクリエイターには、たとえばどなたがいらっしゃいます?

小高氏:

上田文人さんは、メディアに出ている感じとは違って、本当にチャーミングな方ですね。桜井政博さんも、本当にピュアな方だなと思います。あのふたりは、「やっぱクリエイターって、こういう感じであってほしいよな」という感じがあって、個人的にはとてもリスペクトしています。

他にも、『ペルソナ』の橋野さんやヴァニラウェアの神谷さんって、本当にヤバイ人だと僕は思っているのですが……そのヤバさが表には出てなくて残念だな、といつも思っていますね(笑)。

ちなみにプロデューサーだと、スクエニの齊藤Pさんは友だちになれそうなタイプ。齊藤Pさんもそうですけど、一緒に仕事をするプロデューサーには、どこかで「この人も会社の上の人を騙して、自分の好きなことをやろうとしているな」という感じがあってほしいんですよね。

会ってすぐに「いくらでもお金を出すので」みたいなビジネスっぽい話をされたりしても、萎える。やっぱり一緒に何かをするなら、「何かをしでかしてやりましょう」みたいな想いを持っている方じゃないと、やっていても面白くないと思うんです。

世界で通用する「カルト」を目指す

──ここまでの話を踏まえると、作品にしろ人にしろ、自分たちの「好み」や「肌に合うか」という部分に忠実でありたい、そのために小さいチームで手の届く範囲で自由でいたい……ということですね。

小高氏:

そうですね。TooKyo GamesのKyoって、“狂う”からきているんですけど、それは「好きなものにちゃんとこだわる」という意味です。決して「キチガイみたいなシナリオ」とか「絶望的な話」といったことではなくて。

だから、もしかしたら『僕のヒーローアカデミア』みたいな王道をやりたくなったら、やる可能性も十分ありえます。

|

──そうなんですか?

小高氏:

ええ。ウチは根本的には「好き」が基準で、言ってしまえばそれだけのチームです。

キャラデザをする際に小松崎【※】が「このキャラの性格はこうしたほうがいい」と修正を要求してきても、俺の意見と違ったら、修正しないときもある。でも、小松崎が単純に「好きじゃない」と言ったら「あ、じゃあ直そう」となるんですよ。

「好き」はみんなに貫いてほしいので、僕に何かを修正させたいときは「好きじゃない」と言えば、それは通さざるを得ない、ということです。

※小松崎

小松崎 類氏。小高氏、打越氏とともにTooKyo Games設立に参加する、キャラクターデザイナー/イラストレーター。代表作は『ダンガンロンパ』シリーズ、『Fate/Grand Order』。

打越氏:

お、それはいいことを聞いたぞ……(笑)。まあでも、“好き嫌い”は論理じゃないから、普通は他人を説得できないものだよね。

──先ほど「商品」と「作品」のバランスの話をされていましたが、そうした「好き」への狂ったようなこだわりは、そのポジションだからこそ貫けることですよね。

小高氏:

だから、僕らが目指しているのは、好きを貫いた結果、「カルト」になることだと思っていて。たとえば「ビジュアルノベルが海外で強い」といった話がよく言われていますが、その実態はe-Sportsほどもない、“とても小さな波”だと思うんです。

実は世界中にある“ニッチでカルトな趣味”として、アドベンチャーゲームが「端っこにいてもいいかな」くらいの存在になっただけの話だけれど、誇張されて広まるうちに、僕らにチャンスが巡ってきているんです。

打越氏:

僕も同感ですね。よく「打越さんは海外で評価されていますが、その理由についてどう思われますか?」といった質問をされますが、それは単純に“パイが大きいから”というだけなんですよね。

|

──日本でも海外でも、その内訳のパーセントはそんなに変わらない、と。ただ、その大きなパイに届いていることが、そもそもすごい話で、いわゆる「グローバルニッチ」と呼ばれる部分に、おふたりの作品がフィットしているんじゃないかと思います。

小高氏:

その意味では、昔は「カルトすぎるものにはお金が集まらないし、何も作れない」という状態だったと思うんです。好きなものを好きなように作っても、届ける手段がなかった。

でも、最近ではSteamなどのプラットフォームの台頭も含めて、海外に向けて出せるようになったおかげで、僕らみたいな存在でも届けられるパイが広まったわけです。「僕らが独立したタイミングって、そうした時流とも合っていたな」と、振り返ってそう思いますね。

マーケティングは考えても意味がない

──今、「海外に届ける」という話が出てきましたが、おふたりは、いわゆる「マーケティング」についてはどのくらい意識していらっしゃいます? 独立するにあたって、そうした戦略についても何か考えられたのかな、と思っていますが。

小高氏:

うーん、マーケティングって、何なんですか?

──えっと……(笑)。

打越氏:

素朴な疑問すぎるでしょ!

|

小高氏:

でもさ、実際、何なのかよくわからないよね? 最近の企画書ではあまり見なくなりましたが、「ターゲットのペルソナ【※】は……」みたいな円グラフがあったりすると、僕は「この人たちひとりひとりにも、なにか色々あるんだぞ!」なんて気持ちになるタイプだもん。

※ペルソナ

マーケティング関連で活用される概念で、「サービス・商品の典型的なユーザー像」のこと。

一同:

(笑)。

小高氏:

どこか机上の空論すぎて、「これって、たとえば誰なの?」というイメージがまったく腑に落ちない。そもそも、『ガンダム』や『エヴァ』だって、マーケティングの産物じゃないわけですし、『君の名は。』だって分析できていないと思うし。

……とはいえ、さすがに僕らもこれだけ長く業界で仕事をしていれば、なんとなく「狙い目」みたいなものはわかるんです。

でも、自分がそういうマーケティングっぽいことを言い出すときは、「自分がやりたい」と思ったことを通す“方便でしかない”ことがほとんど(笑)。

要は、「女の子が主人公のゲームを作りたい」と思ったら「今『NieR:Automata』がヒットしている」と成功例を出せばいいだけで、あらゆる企画に言えることなんですよ。

打越氏:

わかる。そういうときに使うマーケティングって、「プレゼンのノウハウ」みたいなものだよね。

小高氏:

そもそも、“ゲーム作り”は数年かかるプロジェクトなわけで、クリエイターとしては、その長期間の間“ずっとテンションを上げてやりきれそうなこと”をやるだけなんですよ。

|

その意味では、企画段階でのマーケティングに、どれくらい意味があるかはよくわからないですよね。「3~4年後に世界はどうなっているかなんて、わかんないじゃん」って話だし。

──まあ、そうかもしれません。

小高氏:

むしろマーケティングって、作品じゃなくて宣伝に活かすべきものですよね。宣伝のときに「『ペルソナ5』が流行っているから、そっちに寄せよう」みたいな話をするものだと思う。

そして、それはどこまでいってもプロデューサーがやるべき仕事で、クリエイターが考えることじゃないですよ。

──先日行った座談会で、齊藤Pも同じようなことを言っていました。「出版における“編集者”のようなスタンスで、プロデューサー業をやっている」という。

スクウェアは貴族でエニックスはヴァイキング? 人たらしでヒットに導く齊藤Pに見る“優秀なゲームプロデューサー”【齊藤陽介×藤澤仁×ヨコオタロウ×安藤武博:座談会】

鳥嶋和彦氏や鈴木敏夫氏のインタビューをしてきて思うことですが、同じテーマを扱うにしても、編集者のような視点で「いかにレンジを広げるか」という塩梅は、マーケティングに関わることとして、非常に重要な役割だなと思うんです。

小高氏:

なるほど。

──たとえば、“新海誠”という尖ったクリエイターがいたときに、彼のフェティッシュのレンジを、映画プロデューサーの川村元気が広げてできたのが『君の名は。』だったと思うんです。

「カルピスの原液」はそのままでは一部の好事家しか飲めない。だから、一般の人が飲むには薄める必要がある。

その薄める塩梅の部分が、マーケティングだったりプロデュースだったりなのかな……と。

小高氏:

ああ、その説明には納得しますね。

──『NieR:Automata』も、吉田明彦さんやプラチナゲームズという要素で、ヨコオタロウという才能のレンジを広げていたと思うんですよね。

打越氏:

確かに、言われてみればそうですね。

小高氏:

だとすると、本当の意味でマーケティングを使えている人ってあんまりいないよね。大半のマーケティングって「これが流行っているから、こういうのを作ろう」みたいな話でしかないことが多いじゃん。

ある時期以降、萌え擬人化のゲームばっかり出てきているけれど……あれがマーケティングの成果ってことなんですかね?

──(笑)。

小高氏:

たとえば、マーケティングの結果、「続編をやろう」ということになったタイトルがあったとして、それが「愛のある続編か否か」って、感覚的に見分けがつくじゃないですか。

僕はそこに「みんなさすがに見抜けよ」みたいな気持ちが、どうしてもあるんです。

──でも、ほとんどの人にとって、“作り手の愛”みたいなものはぶっちゃけわからないから、マーケティングが重宝されるわけですよね。

……ただ、ひとつ言えることは、そこで小高さんとか打越さんに求められているのは、「このIPと、この座組で、このシステムをつければ、8割のヒットは確実!」みたいなマーケティングの産物じゃなくて、「まかり間違えば何かになってしまうんじゃないか?」というような、とても濃いカルピスの原液的なものだと思うんです。

小高氏:

だからこそ、僕らみたいな人種がそこで最低限守れることは「自分たちが心から面白いと思ったものを世に出す」ということだけなんじゃないかなと思うんですよね。

そこを信頼してもらうしかないし、自分らの好きなようにやりきった結果が、受け入れられなくなったら終わり……それだけです。そもそも僕らって、マーケティングだけでできあがった、好きでもない作品をお客さんに向けて勝負していないと思うんです。

|

結局僕らは、自分が「これをやりてえ」みたいな気持ちだけが大事というか……なんかもう、「好き」しか武器にできないんです。やっぱり、好きじゃないものに命を賭けられないじゃないですか。

そしてカルトを目指している僕らが「ビジネス的に〜」とか言っちゃダメなんですよね。カルトらしく、頭悪く狂っている方がいい(笑)。

──でも、そうした「カルト」的な、カルピスの原液のような作品を作るゲームクリエイターって、実はそんなに多くないですよね。そもそも、大規模化したゲーム開発の世界においては、誰かの“強烈な表現したいもの”から生み出される作品は稀だと思うんです。

打越氏:

そうかもしれません。昔、Twitterなどで「作家になりたいのですが、何を書けばいいかわからないです」といった相談が来たりしていたことがあって。

でも、僕がそのときに思ったことは「何を書けばいいかわからないんだったら、そもそも作家になれないんじゃないの?」ということ。僕は、自分の中に“世の中に訴えたいパッションみたいなもの”があって、それが自然に出ちゃうのが、いい作品だと思っていますね。

たぶん本人は否定すると思うのですが、僕は小高の作品、特に『ダンガンロンパ』の江ノ島盾子から「社会に対する怒り」を感じるんですよ。

(画像はダンガンロンパ1・2 Reload|CHARACTER|ダンガンロンパより)

で、同じような怒りが『NieR:Automata』からも感じる。ヨコオタロウさん自身がそういう人だというのもありますが、“世の中の理不尽さを、ロボットを用いて訴えている”と思うんです。

僕は、そういうのがすごく面白いと思っていて。

小高氏:

個人的には、作家のタイプをわけると、「天才」か「フォロワー」かの2パターンしかないと思うんです。たとえば、上田文人さんみたいな方って、自分の中にあるモヤッとしたものを形にしてしまえる、いわゆる天才と呼ばれるタイプですよ。

その一方で──大半のクリエイターがそうだと思うんですが──「ああいうのが作りたい」といったモチベーションで作るタイプがいる。スタートは、言ってしまえばたいていパクリなのかもしれないけれど、そこにはまず、その人の「好き」があるわけですよ。

で、繰り返しになるけれど、それを作った結果、どこに刺さるかなんてクリエイターの考えることじゃない。実際、『ダンガンロンパ』にしたって、どこに当たるとも思っていなかったのですから。

──蓋を開けてみたら、若い女性ユーザーにも刺さるコンテンツだったわけですよね。そのことって、おそらく発売前に誰ひとりとして想像もできなかったことだと思うんです。

小高氏:

ほんとだよねえ。「そこマーケティングしといてくれよ!」って、マジで思ったよ(笑)!

一同:

(笑)

──でも、天才にしろフォロワーにしろ、そもそもの“表現したいもの”がなかったら「まかり間違えば何かになってしまう」という可能性すらないわけですよね。『ダンガンロンパ』には、それがあったんだと思います。