|

戦略SLGに立ちはだかった「わかりやすさ」の壁

『ファイアーエムブレム』シリーズや『スーパーロボット大戦』シリーズなど、現在の国内ゲーム市場においてジャンルの一角を占めているシミュレーションRPG (SRPG)。

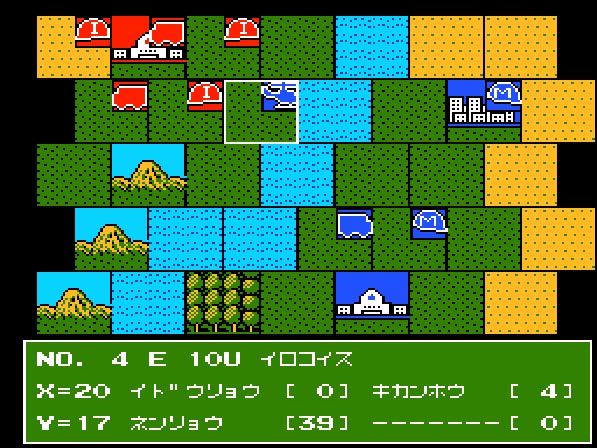

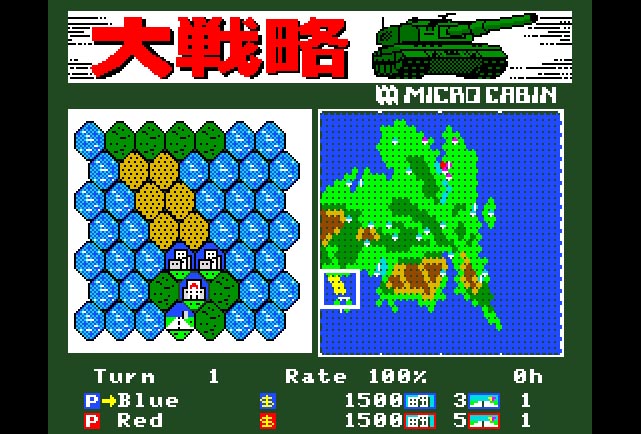

それらに共通する「マップ上にユニットを置き、敵ユニットを全滅ないし拠点を制圧」や「ユニットが成長する要素」の芽生えが『大戦略』シリーズにあったこと。

そして『大戦略』の派生作品たちが「わかりやすさ」の壁のために主流にはならなかったことは、前回述べたところだ。

(画像は大戦略 | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイトより)

あるプラットフォームでメジャーだったジャンルが、別のプラットフォームに移るに当たって「わかりやすさ」の壁に当たる現象は、ゲームにおいて何度も繰り返されている。

日本においては、RPGでは『Ultima』や『Wizardry』の流れを汲む『ドラゴンクエスト』しかり、最古のゲームジャンルともいえるアドベンチャーは『弟切草』をはじめサウンドノベルが登場することで、ようやく「わかりやすさ」の壁を乗り越えてメジャー化を成し遂げた。

具体的に、何が「わかりやすさ」の壁になっているのだろうか。それは、「ハード特性の違い」──処理能力うんぬん以前の「画面の解像度と見やすさ」である。

斬新なゲームはアーケードやパソコンといった、表現能力のリッチなハードで生まれやすい。プロ作家のクリエイティブを受け止めて、表現しやすいからだ。

一方、一般ユーザーが持っている家庭用ハードは1~2万円、高くても4~5万円の普及価格。これでは、パーツ水準や性能も控えめにならざるをえない。

よって、アーケードやPCのゲームをファミコンに移植する際、真っ先に削られたのが「画面解像度」である(ファミコンの価格に対する性能の高さは当時驚くべきレベルで、同時期の家庭用ハードの中では優れているが【※】)。「接続して表示する装置=ブラウン管のテレビモニター」という制約もあった。

※1985年以降、アーケードでは横320の解像度が増え、ファミコンより解像度が高くなっていくのだが、それ以前はアーケードとファミコンは解像度的にはあまり変わらない。しかし、アーケードの方が色数があり、ROM容量が多いことから、よりディテールのあるデータが作ることができた。

「画面解像度」が削られても、主にアクションゲームといったアーケード生まれのゲームに関しては、移植は成立しやすい。ドットを粗くしても、肝の「動き」さえ再現できればいいからだ。

しかし、RPGやSLGといったPC生まれのゲームはどうだろうか。

たとえばRPGでは画面の細やかさ・広さをいいことに、ダンジョン/ステータス/コマンドをいち画面内に表示する作品があったし、SLGもユニットの性能(HPや残弾、攻撃力など)や地形効果といった各種パラメータがずらりと並んでいたりと、ユーザーに見せるべきデータ(システムの主要な部分)が画面の内外に何十個も置かれている。

とりわけSLGは「ボードゲームや手動ではできない、コンピュータならではの快楽」を誇っていた感があり、まさに「データと戦うゲーム」と言っていいかもしれない。

そんなゲームを家庭用ハードに移植するには、解像度を「データの情報量」につぎ込まざるを得ないのだ。よって、移植は成立しにくいのである。

PCからファミコンなど家庭用ハードへ移植するにあたって、画面の構成はそのままに解像度を落とせば、必ずどこかにしわ寄せが現れる。

全体のスケールが大きなマップであれば、テレビに写っている画面はほんの一部に過ぎず、端から端へとカーソルを移動させるまでに時間がかかるという具合だ。

ゲームのテンポが悪くなり、全体像がまるでわからない──ファミコン版『大戦略』で起こっていた事態である。

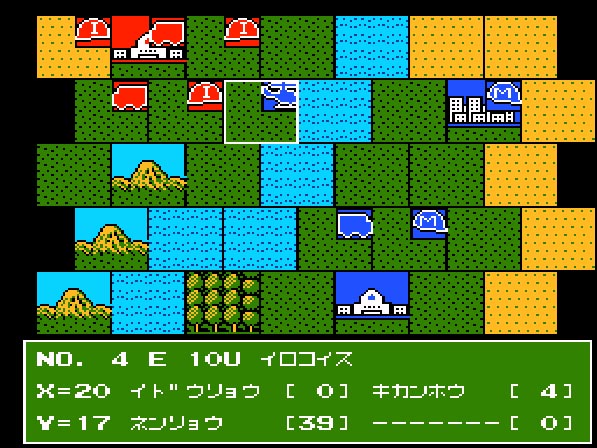

(画像は大戦略 | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイト より)

ちなみに、『大戦略』シリーズの本格的なコンシューマー市場への進出は、メガドライブやセガサターンといった、ある程度の解像度を持つハードが出るのを待たなければならなかった。

(画像はSEGA AGES 2500 シリーズ Vol.22 アドバンスド大戦略 -ドイツ電撃作戦-より)

PCゲームを家庭用ゲームに編集した『ファミコンウォーズ』

「データと戦うゲーム」であるSLGが、日本において家庭用ハードに移行し、SRPGというジャンル形式で定着するためには、ふたつの意味で「編集」が必要だった。

ひとつは、「ファミコンなどの家庭用ハードの画面が、細密なデータ表示に不向きである」こと。

もうひとつは、「歴史SLGのような比較的高齢で情報リテラシーが高いユーザーの外にいる“データの見方や扱いに慣れていない、子どもを含む人々”には、データは『めんどくさい』、『怖い』といった印象を与えかねない」こと。

ここで必要とされたのは、SLGのデータそのものや配置を整理し、扱いやすくする適切なUI(ユーザーインターフェース)。

数々のゲームが「ヒットした作品」のUIを模倣ないしアレンジを通じて進化してきた道のりは、本連載でも追ってきたところだ。

別に「作るのが楽だから」という理由ではない(はず)。「売れているゲームのUIはユーザーの需要に対する最適解」である可能性が高いからだ。

そうしたSRPGの基礎UIを作ったひとつが、任天堂の『ファミコンウォーズ』だった。

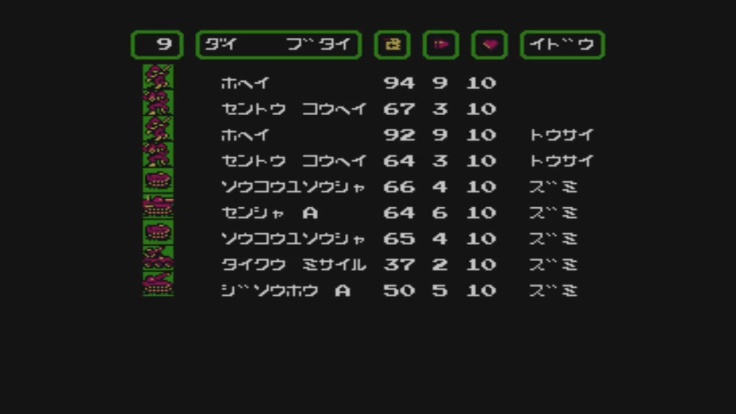

ファミコン版『大戦略』を観た後に『ファミコンウォーズ』の画面を目にしたときの第一印象は「情報密度が高い」ということだ。

上下に二分割された画面のうち、上部のマップ画面に意味を持たない空白はほとんどなく、ユニットや地形がぎっしりと敷き詰められている。

『大戦略』が7×5=35マス(地形)で構成されているのに対して、こちらは14×10=140マス。ざっと4倍の情報量だ。

ファミコン版『大戦略』(左)の地形マス数は7×5=35マスだが、『ファミコンウォーズ』(右)は14×10=140マスで構成されている。

(画像は大戦略 | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイト、ファミコンウォーズ | Wii U | 任天堂より)

下の画面がユニットなどの情報とコマンド選択メニュー表示という構成は、どちらのゲームも同じ。だが、パッと見たときの情報の把握しやすさがまるで違う。

たとえば、『大戦略』のユニットは「ユソウトラック」とカタカナで表記されているのに対して、『ファミコンウォーズ』は輸送装甲車の小さなキャラが表示されている。移動量や残り燃料などの諸元についても「カタカナ表示とキャラ表示」の関係に変わりはない。

一見すると、コンピュータの操作UIにおける「CUIとGUI」の違いにも思える。

CUIとは文字(キャラクター)ベース、つまりキーボードからの文字入力に対して文字で出力を返す。GUIとはグラフィカル、つまり画像を利用した直感的にわかりやすい操作だ。

特に優劣はないが、技術的な時系列でいえば「CUIよりもGUIのほうが新しい」ことになる。

GUIの最大の特徴は、機能を絵にした「アイコン」だろう。

それ以前はキーボードから文字入力、ないし特定のキーを押すことで呼び出すしかなかった機能が、アイコンをマウス等でクリックするだけで起動できるようになったのだ(現代のWindowsやスマートフォンのタッチ操作も、GUIやアイコンの延長上にある)。

もちろん『大戦略』もアイコンを採用しているが、文字に頼るところが大きく、半分はCUIである。

『ファミコンウォーズ』が発売された1988年は、初代Machintoshが発売された4年後で、Windows 3.0が登場する2年前のこと。どちらもGUIを採用した代表的な規格であり、まだ「GUI」が普及のスタート地点に立ったばかりの頃だ。

そう、『ファミコンウォーズ』はPC文化の先を走っていたのだ……。

などというつもりはない。

さすがに任天堂や、開発に当たったインテリジェントシステムズを買いかぶりすぎだ。

ただし、『大戦略』がCUIの尻尾を引きずっていたことは事実だろう。原作のプラットフォームであるパソコンの緻密な画面であれば、それは許されていた。

しかし、はるかに解像度が乏しいファミコンで文字を長々と表示すれば「画面あたりの情報量が少なくなるだけ」である。

8×8〜16×16ドット程度の絵図に「機能」や「意味」を象徴させる“アイコン”はコンピュータゲームに古くから使われてきたが、ことアーケードや家庭用ゲーム機で極端に推し進められてきた。理由は「わかりやすいこと」と「表示能力の限界」のためだろう。

「パソコンと文字を介してやり取りした経験のないユーザー」を想定した業務用ゲーム・家庭用ゲームでは、“文字だけ”ではお客を逃してしまう恐れがあり、“アイコン”のほうが親しまれやすい。

また、解像度も限られていた家庭用ハードでは小さな文字では潰れて見えにくく、大きくすれば短文しか書けない。

くわえてROMカートリッジなどのデータ総量の制限が厳しい……といった事情で、フォントの数を削るなどの工夫をした初代『ドラクエ』の例もあった。アイコンは文字よりも情報を「圧縮」できるのだ。

主人公や敵といった能動的に動くキャラクターの絵(スプライト)が、「機能」や「意味」を象徴するアイコンに転用されるのは、ごく自然な成り行きだった。

『ドルアーガの塔』で最下部に並んだ宝箱アイテムや、『イシターの復活』での呪文アイコンは、かなり早い時期の例だろう。どちらも遠藤雅伸氏のゲームデザインで、「アイコンによるUI」への共通した意識があったのかもしれない。

(画像はドルアーガの塔 プレイ映像|Nintendo 公式チャンネル – YouTube、Wii Virtual Console Arcade THE RETURN OF ISHTARより)

『ゼルダの伝説』などでアイコン(爆弾や鍵の数など)を採用していた任天堂も、またアーケード・家庭用のノウハウを引き継いできたメーカーのひとつ。

『ファミコンウォーズ』のUIは、PC生まれの戦略SLGを家庭用の表現や操作系に落とし込んだ「PCゲームと家庭用ゲームとの融合」という点で、初代『ドラクエ』と同じ「編集」の産物だったといえる。

地形もユニットも同じ大きさで、ユニットで隠れる地形の種類は画面下に表示されている。こうした特殊表示も任天堂のハード・ソフト技術あればこそで、他社が発想したとしても実現は難しかったのかもしれない。

マニアックなSLGを「将棋」にした凄味

そうした工夫を凝らした先に出現したのが、“斬新な画面”というよりは将棋の盤面に似た「見慣れたもの」だった。

逆にいえば、まったく馴染みのない異物だった戦略SLGを、「わかりにくさ」の壁を突破して広く普及した大先輩のゲーム「将棋」にしたところに、『ファミコンウォーズ』の凄みがある。

本作はユニットのあり方から勝敗の判定にいたるまで、徹底的に「将棋」だった。「センシャA」、「センシャB」と名前は記号化され、戦闘でも乱数要素は少なく、たとえば戦車に歩兵が大勝することはありえない。

(画像はファミコンウォーズ | Wii U | 任天堂より)

そうして「勝敗は時の運」という戦場の偶然性を廃することで、“敵味方ともにユニットの位置がオープンな、完全情報ゲーム”として、ほぼ理詰めで解ける“詰将棋”にした。

そうやって戦略SLGを「将棋」とした『ファミコンウォーズ』をベースに、RPGと融合して「SRPG」のジャンルが確立するきっかけのひとつとなったのが『ファイアーエムブレム』シリーズだった。

『ファミコンウォーズ』から『ファイアーエムブレム』へ

『ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣』(以下、『FE』)は、任天堂ブランドにおいては初めての中世ファンタジーRPG“風”タイトルだった【※】。

すでに『ドラクエ』と『ファイナルファンタジー』の二大シリーズが快進撃を続けていたので、あえて「被らないように」配慮したのかもしれない。

※本連載ではRPG扱いしているが、『ゼルダの伝説』は同社いわくアクションアドベンチャーだった。また、「中世的な世界観」ではない。『MOTHER』はRPGではあるが、現代的な世界を舞台としている

中世ファンタジーRPG“風”といったのは、本作が戦略SLG『ファミコンウォーズ』のシステムを基礎としているからだ。

ユニットの移動や戦闘アニメーションの挿入、攻撃する武装を選べることや直接攻撃/間接攻撃の概念も同じ。

「戦士」や「ソシアルナイト」、「アーマーナイト」といった兵種も「歩兵」や「センシャA」などの延長上にあり、「ペガサスナイトは弓の攻撃に弱い」などユニット間の相性も受け継いでいる。

しかし、画面の見かけは『ドラクエ』などのRPGとそっくりだ。山や平地、海などの地形が並び、家や村もある。

『ファミコンウォーズ』での画面の上下二分割が廃止されたためにマップが広々と表示され、下にあったステータスやコマンドはボタンを押すと出現するウィンドウ内で確認できるようになった。潔いほどに『ドラクエ』である。

これもまた、前作が「将棋」に近づいたように「標準」へと寄せたのだろう。多くのユーザーが馴染んでいる体裁に似せるのは合理的であり、わざわざ違うUIにするのは不親切でしかない。

そして『ドラクエ』にできたのは、『ファミコンウォーズ』が地形をヘックス(六角形)ではなくスクエア(四角形)にして、マップの見通しの良さを確保していたからだ。

戦略SLGとRPGが融合してSRPGが生まれる上で、『ファミコンウォーズ』は絶対に欠かせないピースのひとつだった。

ストーリー性とドラマ性の相互作用

『FE』最大の試みであり、SRPGのジャンル確立に向けた一歩となったのは「ユニットのそれぞれをひとりのキャラクターとして、人格を持たせたこと」だ。

各キャラクターは心を持ち、経験値を積み、パラメータを成長させる。使い捨てのコマから名前と顔グラフィックを与えられた固有の存在としての重みを身につけたのだ。

ユニットに人格をもたせた件につき、当時の開発者は次のように振り返っている。

「 ユニットがキャラクターなのは,ユニットのそれぞれにお話が乗ることによって,プレイがただの作業ではなくなり,キャラクターの人生などを伝えられる可能性があるのではないか,と考えたからなんです」

「さらに言うと,ユニットの一つ一つにキャラクター性や命を込めることで,戦いの一つ一つに意味を持たせられるようにするという狙いもありました(中略)。味方だけでなく,敵にも敵の正義があるということですね」

(「ファイアーエムブレム」のこれまでとこれから。ファミコン時代の開発秘話から最新作「ファイアーエムブレムif」までを制作陣に聞く – 4Gamer.netより)

すなわち、連戦するキャンペーン全体を通した「ストーリー性」と、ひとつひとつの戦いの「ドラマ性」だ

『FE』シリーズというと「キャラクターが死ぬと生き返らない」ことが強調されやすく、実際にその要素がプレイに独特の緊張感をみなぎらせてきた。

とはいえ、あくまで根幹は全体の「ストーリー性」と戦いの「ドラマ性」であり、ロスト(死ぬと消える)はそれらふたつを強めるフレーバーでしかない。

後追いのSRPGの数々も、この点だけは「見習わない」ことにしたものがほとんどだろう。

ユニットVSユニットの個人戦から導かれる群像劇

SRPGというジャンルが「ストーリー性」を続々と生み出し、しかもRPGとは異なる「ドラマ性」を紡いできたのは、『FE』によって確立された形式が「構造上、そういう風にできている」ことが大きい。

とはいえ、なぜSRPGは、名作ストーリーを生みやすいのだろうか。

ひとつは“集団戦”と“個人戦”という、戦いの対称性だろう。

『ドラクエ』をはじめRPGでは、一般的に「固定メンバーの主人公チーム VS. モンスター」の図式となる。フィールド上にモンスターは無限に(有限もあるが主人公サイドよりはるかに多い)ポップし、敵は経験値を調達するために刈り取る資源にすぎない。

「数的には無限」の敵陣営と「回復や成長は無限」の主人公が、“無限と無限”でバランスを取っている。

かたや、SRPGでは主人公も敵もメンバーが固定され(一定条件のもとで「増援」もあるが)対等な条件で、“有限と有限”のぶつかり合いとなる(敵には、人格のないモブ=雑兵が大半を占めているが、「軍勢を率いる者」レベルでいえば、固定メンバーの数はイーブンだ)。

そして戦闘も、複数パーティ制(が多い)RPGに対して、ユニット VS. ユニットの個人戦で行われる。

ゲーム的に「敵を囲んで順番に袋叩き」が定石ではあるが、SRPGでは少なくともひとつひとつの戦いは独立している。

つまり、敵味方のキャラクターどうしに人間関係や因縁が生まれやすい。

あらゆる戦いが“個人戦”ということは、「全員が主人公」とイコールでもある。

RPGでは主人公キャラをパーティから外せない。外せたとしても「何人かで集団行動」の枠から出ない。

しかしSRPGでは、ユニットのひとりひとりが思惑を持ち、それぞれの人間関係やドラマを作る群像劇になる。これは、「SRPGの構造」から必然的に生じるわけだ。

生産概念の廃止と「仲間」システム

SRPGが名作ストーリー量産工場になり得やすい第二の要因は、「生産という概念の廃止」だろう。

ユニットに人格を与えたとはいえ、RPGと同じくキャラクターメイキングや、傭兵を雇う「ルイーダの酒場」的な仕組みがあってもおかしくないが、初代『FE』ではあえて「生産」をなくしている。

そこには、「ファミコンユーザーにはまったく馴染みのないSPRGを必要以上に複雑にしたくない」、「背景を持たないモブキャラを排除して、ドラマ性を濃くしたい」、「扱えるデータが限られているファミコンゆえに、必要最小限にシステムを絞り込みたい」──といった配慮・思惑が働いていたのかもしれない。

いずれにせよ「生産」が廃止され、そこから導かれたのは「仲間にすること」だった。

(画像はファイアーエムブレム 聖戦の系譜 プレイ映像|Nintendo 公式チャンネル – YouTubeより)

特に『FE』では、「キャラクターは死ぬと生き返らない」ため、開発者の意図としては「欠員の補充」を前提としているはず。

ゆえに、道中で在野のキャラクター、ないし敵だったキャラクターを「仲間」に引き入れることは、システム的に欠かせなくなる。もし仲間のスカウトがなければ、ジリ貧の消耗戦になってしまうからだ。

仲間のスカウト要素は、SRPGにおける「出会い」にゲーム的な重み付けをする。あらゆる物語は「出会いと別れ」により紡がれるが、SPRGでは「勝つため」、「戦闘メンバーの補充」という現実的な理由から「出会い」が求められるわけだ。

「仲間になる可能性があるキャラクター」は「必ず仲間になる」傾向が強いRPGに対して、SRPGでは登場キャラクター全員が「潜在的仲間」であるにもかかわらず実際には仲間にならないパターンがほとんどだろう。

仲間にすることは、SLGでいえば「コストを払わずにユニットを生産できる」に等しい。新キャラが片っ端から仲間になるとすれば、敵陣営も増強されなければゲームバランスが崩れるし、増強されたらされたで総ユニット数が多くなりすぎてゲーム進行も鈍重になるだろう。

そこで、仲間に引き入れる上では大なり小なり条件が付けられる。「あるキャラで話しかける」、「双方向の会話をする」といった単純なものから「○○をした後に会話」といった何かと何かを掛け合わせる複合的なフラグ立てもある。

(画像はファイアーエムブレム 封印の剣 プレイ映像|Nintendo 公式チャンネル – YouTubeより)

これにより、キャラとキャラが出会い、人間関係が発生し、「仲間にしなかった場合」よりも豊かなドラマが付け加えられることになる。

「仲間にすること」は、キャラクターたちのドラマが生まれるだけでなく、プレイのあり方や、本来は敵を倒すこと以外の何物でもない「バトル」にも影響を与える。

プレイヤーは、「眼の前にいる敵をむやみに倒してはいけない。もしかすると仲間になるかもしれないから」という想いがバトル中に芽生え、力任せに敵を蹴散らせば楽勝のマップであっても「倒してはダメ」という縛りがつくことでクリアの難度が跳ね上がったりもするだろう。

「うっかり倒してしまった」といった後悔は「仲間にできた可能性」があればこそだ。

ちなみに、開発スタッフが「仲間」によるドラマを重視していたのは、キャラごとの後日談が語られるエンディングでも明らかだ。あるひとりを除いて、キャラの生死はバッド/グッドエンドの分岐には関係ないのである。

どのキャラを最後まで生き残らせるか──その道のりはプレイヤーの数だけあるので、「あなただけの物語」が生まれていると言えるだろう。

「キャラクター愛」という究極の非合理

初代『FE』が先駆けとなった(チーム VS. チームという構造から必然的ではあるが)「敵軍の有限性」は、もうひとつの面白さをSRPGに呼び込んだ。

「キャラクター間での経験値の配分」である。

ほとんどのRPGでは敵は無限に湧くため、時間さえかければ全員を平等にレベルアップさせることができる。しかし、敵=経験値リソースに限りがあるSRPGでは、あるキャラが敵を倒せば、他のキャラの経験値の「取り分」が減ることになる。

参加者の得点と失点の総和(サム)がゼロになる、完全なゼロサムゲームだ。

(画像はファイアーエムブレム 紋章の謎 プレイ映像|Nintendo 公式チャンネル – YouTubeより)

では、経験値の分け前を決める基準は?

無個性なユニットばかりだったら、強さや使いやすさ一択だろう。しかし、『FE』にはこれまで述べたように、キャラクターに思い入れを抱かせる仕組みが「これでもか」と詰め込まれている。

「弱いキャラかもしれないが、あえて育てる」という“縛りプレイ”は、誰しも身に覚えがあるだろう。

『FE』は、元々は合理性の塊だったSLGに「キャラクター愛」という非合理の極みを持ち込んだのだ。

ユニットに唯一無二のキャラクター性を与え、キャラクターの群像劇や「仲間」が物語に深みを与え、それがキャラクター性をさらに強める。

そして、キャラクターこそがゲーム人気の一翼を担い、アニメやコミックとの架け橋にもなる、IPビジネスの要だ。

こうした名キャラクター量産装置ともいえる強みは、『FE』の後に続いた他社のSRPGの見習うところともなったし、後に『FE』シリーズ自らが豊かな実りを回収することになる。

前作から5年ぶりの新作として登場するや、海外ではシリーズ最高の売上を記録した第13作目『覚醒』がそれだ。

(画像はファイアーエムブレム 覚醒 : 『ファイアーエムブレム 覚醒』とはより)

キャラクターデザインを“今”風に一新、「結婚」システムほかキャラの関係性を活かして爆発的な人気を呼んだ『覚醒』は、終了の危機に瀕していたというシリーズを救う中興の祖にもなった。

SRPGの源流のひとつ、『ファミコンウォーズ』と『ファイアーエムブレム』の流れについてようやく分析が終わり……といったところで、すでに長く語りすぎたようだ。

次回はもうひとつの源流、既存の版権キャラクターを活用した『スーパーロボット大戦』の系譜を検討することにしよう。しばしお待ちを。

【あわせて読みたい】

無職の青年が持ち込んだゲームが歴史を変えた。約20年ぶりに再会を果たした初期メンバーが語る「大戦略」開発秘話電ファミでは、『大戦略』初期メンバーによる対談も掲載。「目の前に自由なルールが広がっている中で、俺たちはゲームでどこまでやれるのか──」時代を変えたゲームを作った男たちは、一体何を考えていたのか?