|

ゲームの話を言語化することに使命感を燃やす岩崎氏の、開発者ならではの視点が楽しめる本連載。

直近の話題だった“RPGメカニクス”の話から、ずいぶんと間が空きましたが、今回から新シリーズをお届けします。テーマはゲームを作るうえである意味もっとも大切なのにもっとも語られない話、“マネタイズ”について。

今回は、『Y’s』の昔から現在のスマホゲームに至るまで精力的に開発に携わる岩崎氏が、考察の前提として俯瞰的にマネタイズの歴史を語ります。(編集部)

マネタイズ=商売のしかた=ビジネスモデルの歴史を語ろう

というわけで、めちゃくちゃに間が空いてしまったのだけど、なんとこの連載はいちおう続くのである(編集部が載せてくれれば)。

「レベルを上げて物理で殴る」の素晴らしさをゲームデザイナー視点で語ろう。ドラクエで学ぶ「RPGメカニクス」の3大メリット【ゲームの話を言語化したい:第四回】

今回からは、ゲームを作るときにいちばん語られないこと、すなわち“マネタイズすること”について書いてみたい。

ゲーム制作においてもっとも難しいことは何かというと、マネタイズ、すなわち“ゲームをお金にすること”だ。

ゲームを作っても、開発費が回収できなければ次のゲームを作るのは難しい。

当たり前だが、作り手はゲームを作って生活しているのであり、会社はゲームを作って売ったりサービスしたりして得た利益で次のゲームを作っている。

だからゲームは必ず開発費の回収が大命題になる。

前提として、「開発にかけたお金をどのように回収するか?」という仕組みは、商売のしかた=ビジネスモデルと表現される。

ことゲーム制作において、このビジネスモデルはゲームにものすごく大きな影響を与える……というか、ゲームの形を決めてしまう。

「コンソールではなぜ長く遊べるゲームが主流なのか?」とか、「なぜ基本プレイ無料(Free to Play=F2P)の形が登場したのか?」、「そしてなぜF2Pが収益を上げられるのか?」だとか、そういったことのほとんどは、そこでのお金の払われかた(価格の付けかた・製品のありかた)によって決まっていると考えていい。

その理由を、まずビデオゲームの歴史の流れの中で説明していきたい。

この歴史の流れには、重なっているところや並行しているところがもちろんたくさんある。たとえばF2P系のビジネスモデルは買い切りのモデルとずっと並行して存在するが、今回は「そのときどきに主流だったものがこうだった」という話しかたで進めていくとしよう。

1プレイが長びくほど売り上げが悪くなる都度課金の時代

ビデオゲームにおけるビジネスモデルの歴史を紐解くと、最初に商用化されたモデルと考えていいのは、1プレイ100円の都度課金(新しくプレイするたびに課金する方法)だ。

|

この方式の特徴は

・プレイするたびにプレイヤーが前払いでお金を支払う

・コンティニュー時にお金を支払う(これは後に追加される)

・毎回、最初からプレイする(記録用のカードなどが存在しない)

といったあたりだ。

この都度課金が常識だったアーケードゲームの収益は、

売り上げ = 1日にプレイする人数 × プレイ単価

という構造になる。

では1日にプレイする人数はどのようにして決まるか? それは

1日にプレイする人数 = 店の営業時間 / 1プレイの平均プレイタイム

となるだろう。そして、この式を前の式に当てはめると

売り上げ =( 店の営業時間 / 1プレイの平均プレイタイム )× プレイ単価

ということになる。

これでひとまず式が固定されたが、この式をよく見ると、変数の中にイロイロといじりにくいものがある。

まず、店の営業時間は24時間以上には増やしようがない(1984年以降、風俗営業許可申請が必要な店舗であればさらに短くなる)。

さらにプレイ単価はほぼ100円で固定されている。これまた当時は(いまでもそうだが)いじりにくいものだった。

これらを具体的な数字に置き換えてみよう。24時間を分単位で考え、営業時間の上限は24×60分=1440分とする。さらにプレイ単価の100円。これらを先ほどの式に代入してみる。

売り上げ=( 1440 / 1プレイの平均プレイタイム )× 100

これが24時間営業しているゲームセンターの売り上げの式となる。

唯一固定されていない“1プレイの平均プレイタイム”が売り上げに直結することがわかるだろう(ただし、このゲームセンターは究極の理想のゲームセンターで、次のプレイヤーが途切れず現れてプレイする、“待ち時間がゼロ”の状態であると仮定する)。

1440という基礎になる値を割り算するのだから、プレイタイムは短ければ短いほど売り上げが出ることになり、長ければ長いほど売り上げは悪くなる。

極端な例を挙げると、あるプレイヤーが朝に100円を入れて閉店までプレイしていれば、売り上げは100円。これではゲームセンターの商売はあがったりだ。

この問題を回避するために、初期のゲームセンターのゲームの大半は、“時間制限がある”か、“球数や点数に厳しい制限があって長からず終了する”ゲームが中心だった。

テレビゲーム黎明期の大ヒットゲーム、タイトーの『スピードレース』(1974)などは「一定の時間の中で、どれだけのスコアを稼ぐか?」という、一定スコアを超えるとプレイが延長されるゲームだったし、そもそも有名な『PONG』(1972)は対戦専用であったためプレイ時間は一定以下になるし、一見無限にプレイできそうな『ブロックくずし』(1976)でさえも、じつは2周でエンドとなり、ブロックをすべて消せば終了した。

画像左:『PONG』、画像右:『スピードレース』

つまり黎明期の段階では、テレビゲームは制限時間や極限値があるものが普通だったのだ。

アーケードゲームはなぜ難度が上がっていくのか

ところが『スペースインベーダー』(1978)の大ヒットで、“残機があるかぎり無限にプレイ可能なゲーム”が一般化し、作り手は、ともかく“一定時間以下でゲームオーバーに持ち込むこと”が必須となった。

いまでは覚えていない人も多いと思うが、『スペースインベーダー』の初期は得点が9999でカンストしていたが、すぐに99999へとひと桁拡張されている。つまりプレイ時間の想定がまったく想像からズレていたことがわかる。

またひと桁拡張ということは、プレイタイムが最大10倍になるので、ゲームセンターのインカム(収入)に重大な影響を及ぼしたであろうことが想像できる。(なお『スペースインベーダー』はUFOのボーナスを除くと、ひとつの面で得られる点数は固定)。

では“一定時間以下でゲームオーバーに持ち込む”には、どうするのがベストなのか?

これは“プレイ時間に従って難度を上げる”ことが解となる。

この“プレイするに従ってルールが複雑になって難度が上がる”という仕組みは、言わば基礎から始まって応用に進む学習ドリルにも似た基本形であり、ゲームの構造とマッチしていたため、以降のシングルゲームの主流になった。(一方、時間制のゲームはプレイ時間に伴って難度を上げる必要がない。だから昔のゲームでは最初から最後まで難度が変わらないことが普通にあった)。

ところが、たとえば『スペースインベーダー』のようなシューティングに代表されるジャンルは、人気が続くに伴ってジャンルに対するプレイヤーの基礎知識が増え、プレイ技術が向上する。そのため、インカム(収入)を上げるためには、さらに難度を上げざるを得なくなる。つまりジャンルのマニア化が進むのだ。

この問題を回避したければ、もとに戻って時間制限のあるゲーム(カーレースが典型)を作るか、一定の短い時間で終了するゲーム(音ゲーが典型だが、これまた昔からゲームセンターにはあった)にする、それとも対戦格闘ゲーム(ラウンド+時間制)のような形が必要という話になる。

※アーケードで人気を博した『ストリートファイターⅡ』のスーパーファミコン移植版の動画

つまり都度課金において、シングルゲームでプレイ時間に伴って難度が上がるのは必然だったし、時間制限なしのゲームが廃れていったのも、ビジネスモデルを考えればどうしようもなかったことがわかる。

ところで当時のゲームセンターのオペレーター(ゲームセンター側)とメーカーの関係は、レンタルビデオショップとビデオの制作会社の関係に近いのだけど、ここではわかりやすくするために、ゲームセンターの利益=メーカーの利益になるような表現をしている。

RPGやシミュレーションには買い切りモデルの時代の主流たる理由がある

都度課金が当たり前で、対戦ゲームや時間制限型ではなく、難度が上がる形式がアーケードの主流になった1970年代末から1980年代前半に、買い切り型のビデオゲームがパソコンと家庭用ゲームマシン(コンソール)で登場する。どちらもパッケージを販売する買い切りモデルだ。

“買い切りモデル”をここで定義しておくと、一定以上の金額をゲームに対して払うと、そのゲームが遊び放題になる形式だ。

パソコン・コンソールを問わず歴史の初期には、当時のアーケードゲーム、すなわち都度課金型ゲームが買い切りゲームとして移植され、最初のうちは人気を博する。

これはアーケードゲームがビデオゲームの本場……王様であり、認知度も高かったのだから当たり前のことだった。

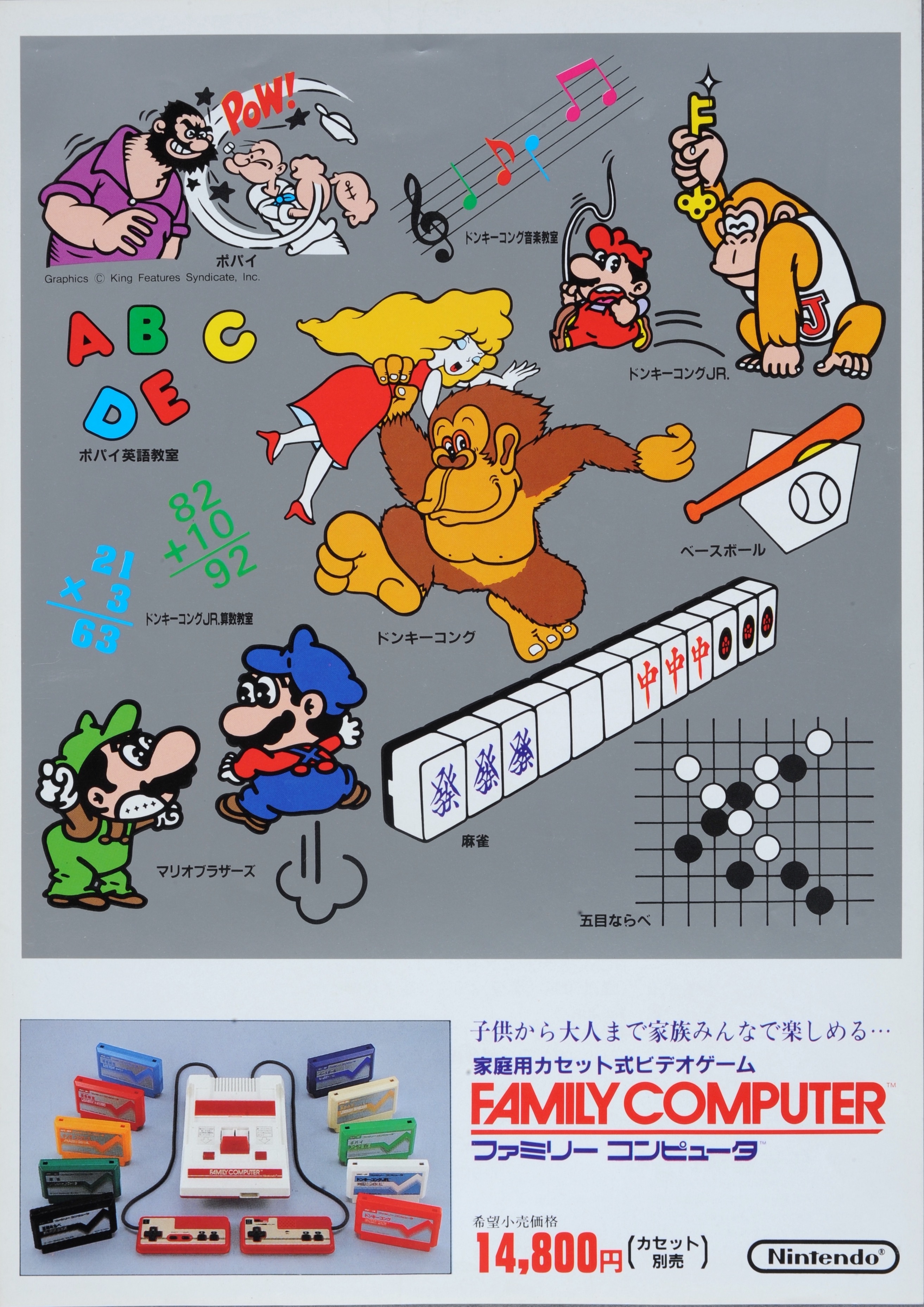

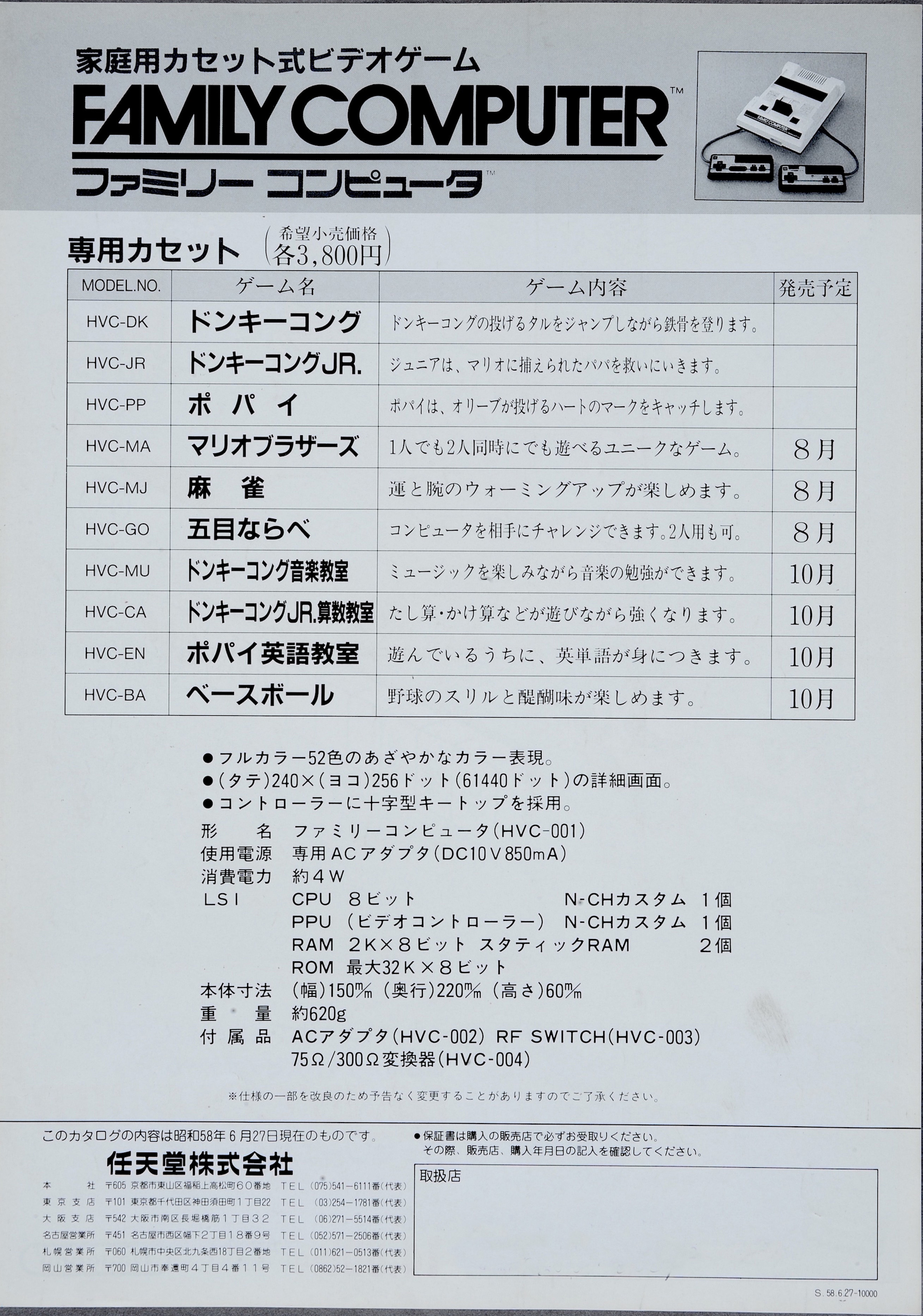

コンソール市場の隆盛を決定づけた任天堂のファミリーコンピュータからして、初期ラインアップは任天堂のアーケードゲームの移植が中心(『ドンキーコング』、『ポパイ』、『マリオブラザーズ』など)なのだから、それがどれほど重要だったのかよくわかる。

1983年6月末に出た、任天堂のファミリーコンピュータのチラシ。83年の6月、つまりファミコンの発売寸前の販促用のチラシである。

(資料提供:浅野稔)

だが都度課金型ゲームを買い切りゲームにそのまま移植すると、「クリアできない」、「短時間しか遊べない」、「うまくなると最初のうちがかったるい」といった問題にぶつかる。

「クリアできない」という事態が生じるのは、たとえコンティニュー機能をつけようとも、アーケードゲームは“プレイヤーのスキルを鍛えて難度を乗り越えさせるゲームだから”という本質に要因がある。鍛えても伸びない人は世の中にいるので、必ずクリアできない人が現れる。

さらに「コンティニューがあってなぜ?」と思う人もいるだろうから、当時のコンティニュー事情を書いておこう。1980年代前半はアーケードであってもコンティニューがないのは当たり前だった。また仮にアーケード版にコンティニューがあっても、ファミコン版では隠しコマンドにされていたり、回数制限があったりするのが当たり前だった。

※ファミリーコンピュータ版『ドンキーコング』のWii Uダウンロード版のプレイ映像

またコンティニューができても、その場でゲームに復帰できるようなものではなく、コンティニューポイント(いわゆるチェックポイント。復活ポイントやリスタートポイントなどと往時は表現されていた)まで戻されてからのプレイ再開が常識だった。

しかも、いまのゲームのチェックポイントに慣れた感覚からすると、5分あるステージの最初と真ん中ぐらいなどとチェックポイントどうしの間隔がとんでもなく離れており、コンティニューすると、それまでに蓄えたパワーアップが剥がされるのが当たり前だった。

だから(たいていは成り立たないのだけど)無限にコンティニューできようが、プレイヤースキルがなければ、どうしようもなかったわけだ。

そしてパワーアップを失った状態からゲーム進行を立て直すことを「復活プレイ」と表現し、あらゆるリスタートポイントからそれが出来るのが、名プレイヤーのひとつの腕の証であったりした。

「短時間しか遊べない」のは、クリアできないことにも繋がるが、アーケードゲームは最初に書いたとおり、作り手側にプレイ時間を縮めようとするインセンティブが強く働く。だから難度の上りかたがキツく、すぐキャラクターが死ぬから短時間しか遊べない。

加えて、当時のゲームは規模感がそもそも小さい。

1985年前後のアーケードゲームは1周して30分あれば長いほう。たとえば『グラディウス』は全7面、25分ほどで1周だ。だから一定以上に巧くなって周回できるレベルになると、今度はハイスコアを狙う以外の遊びはほぼなくなってしまう。それはそれで楽しい遊びではあるけれど、同時に表現できるスプライト数の制限などから、難度の上昇がどこかで頭打ちになるし(アーケードほど敵弾を出せないなどの問題)、同じことをやり続けているだけというのは、それはあまり楽しいゲームではあるまい。

※アーケードアーカイブス版『グラディウス』のプレイ映像。映像は海外向けのもので、日本国内版とは一部仕様が異なる点がある

そしてまた、ゲームセンターのゲームはつねに1面から始まるのが当たり前だったので、当然売り切りのゲームもそうなっていた。そしてうまくなって、普通に最終面を攻略していると、ゲーム開始からそこにいたることが面倒くさいものになる。これまた都度課金のゲームがコンソールに持ち込まれた弊害だ。

だからアーケードの移植には(裏技ブームのおかげもあるが)、やたらとワープが用意されていることが多かったわけだ。

また買い切りゲームは、大雑把に価格が固定されているので、プレイタイムが伸びると単位時間当たりのコストが下がる特性がある。

そして、コストパフォーマンス = 価格 / プレイタイムと考えるユーザーは多い(まったく当たり前だと思う)。

だから作り手には、プレイタイムを伸ばすインセンティブが強烈に働く。

ところがプレイタイムを伸ばしたとき、電源を入れるとゲームの最初からスタートする方式だと、「同じことを何度もやらされる」、「巧くなると最初のうちがかったるい」という問題があまりに痛くなるので、進行が保存できるゲームが望まれるようになるし、むしろ保存が必須になっていく。

またプレイタイムが伸びる=その増えた時間を埋める要素が必要だし、埋めようと難度を無限に上昇させてクリアできなくさせてしまうのは問題がある。

そこで時間を投入することで難度を下げられる難度調整としての成長メカニクス、つまりアイテムを集める(コレクション要素)行為や、長大化したプレイタイムを納得させるためのストーリーなどが追加される。

具体的には、成長メカニクスを持ち、長期間にわたってプレイ可能なシナリオが入り、コレクション要素のあるゲーム……典型例は『ポケットモンスター』だろう。つまり『ポケモン』は買い切り市場にもっとも適応したゲームということになる。

※ニンテンドー3DSダウンロード版『ポケットモンスター』シリーズのダイジェスト映像

このようにRPGやシミュレーションゲームなど現在の買い切りゲームの主流のジャンルは、買い切りゲームのビジネスモデルに適応した、ユーザーの欲求を良く満たしたジャンルだから主流たり得るのだ。

月額課金から始まったオンラインゲームの時代

さて、モデムの価格が安くなると、インターネットの普及と相まって、1990年代末に本格的なオンラインゲーム時代の幕が上がる。

オンラインゲーム時代の初期はクレジットカード決済もできず、電子マネーも携帯電話による決済も実質上存在せず、結果としてインターネット経由の少額決済(マイクロペイメント)がなかった。

これにより、支払いが銀行引き落としなどにならざるを得なかったことと、いまの1/10000以下という回線速度の低さの問題と相まって、オンラインゲームはダウンロードしてそれきりの、買い切り型の小さな安いゲーム(容量制限が厳しいi-mode初期などにも多数あった)と、パッケージで発売されていたクライアントをまず購入して、サーバーと通信してゲームをするMMOやMOの月額課金形式から始まった。

※MMO

『ウルティマオンライン』や『ファイナルファンタジーXI』などに代表される、たくさんの人が同じサーバーで過ごす形式のゲーム。

※MO

『ファンタシースターオンライン』、『モンスターハンター』などに代表される、小さなグループでオンラインプレイする形式のゲーム。

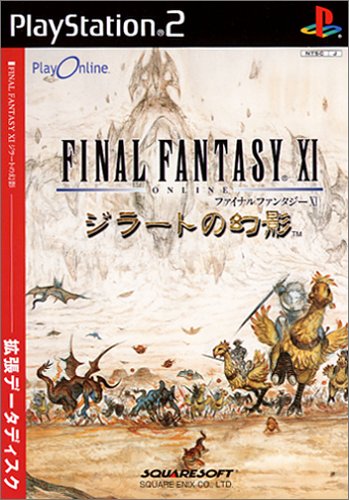

いまの人には信じられないかもしれないが、オンラインゲームの初期、大規模なゲームはDVD-ROMなどのメディアで販売されるのが常識だった。たとえば『ファイナルファンタジーXI』などはそのようにして販売され、大規模な拡張がなされるたびに「拡張パッケージ」と称する物理メディアが売られるものだった。そしてこのパッケージは生産コストも高かったが、もちろん利益にも大きく貢献した。

画像左:『ファイナルファンタジーXI』のPS2版本体

画像右:拡張データディスクの『ファイナルファンタジーXI ジラートの幻影』

(画像はそれぞれAmazonより)

少し余談になるが、このパッケージで売る手法は急速に廃れていくが、いまでも手元に置くのを好む人のための趣味的なメディアとして売られることがある。

これが通信インフラの高速化などもあり、たちまちクライアントは無料ダウンロードが常識になる(それでも2000年代の半ばまでは超大作はクライアント販売で商売をしようとしていた。これがだいたい終焉を迎えたのが2007年の『ヘルゲート:ロンドン』あたりだ)。

有料アイテムの起源は韓国から

さて、さまざまな理由によって1990年代の終わりから2000年代初頭にかけて、韓国はオンラインゲーム大国になる。そして大量のMMOがリリースされるのだが、過当競争から「月額課金をユーザーが払ってくれない」という問題が起こり、2000年の初頭から、これを補うためにゲーム内での有料アイテム販売が始まる。

ここで少し補足をすると、1990年代末から2000年初頭の韓国は、国策として高速インターネット(といってもせいぜい数メガだったが当時としては高速だった)の展開を行っており、これを利用した商売として“ネットカフェ”を推奨していた。

政府としては、これをビジネスマンがオフィスのように利用するという、オフィスハブとしての機能を想定していたつもりだったらしいが、現実にネットカフェではブリザードのゲーム『ディアブロ』(1997)と『スタークラフト』(1998)が大ヒットしたのだった。要は街のゲームセンターになってしまったわけだ。

そして『ディアブロ』の大ヒットはNCソフトの『リネージュ』(1998)とグラビティの『ラグナロクオンライン』(2002)を生み出し、これが韓国に空前のMMOブームをもたらし、『スタークラフト』はプロゲーマーとプロリーグを生み出す。

世界の「eスポーツ」ゲームいくつ言えるかな? いま熱い競技シーンから、eスポーツの条件を考えてみる

これらを経て、2000年代初頭に韓国で近代的な“基本プレイ無料”が登場する。

初期は“部分有料化”などという表現が行われていたこの基本プレイ無料は、最初のうちはカジュアルユーザー、つまりネットカフェにやってくる学生層、すなわちお金を持っていない層を相手とするゲームとしてスタートする。

なぜF2Pはカジュアルユーザー相手に登場したのか?

それは、そもそもお金を持たないカジュアルユーザー層が、当時の日本円にして3000円程度が常識だった月額課金に耐えられないから。つまりビジネスモデルとして月額課金は使えなかったからだ。

(画像は『リネージュ』公式サイトのスクリーンショット)

そして、ともかくたくさんの人数にプレイしてもらうためには、クライアントのコストをゼロに下げるのがいちばん望ましいのは言うまでもないし、だいたいネットカフェではクライアントでお金を取るのは難しい。だからダウンロード無料の形になる。(とはいえ『スタークラフト』や『ディアブロ』は有料で販売されていて、ネットカフェはクライアントにお金を払って購入していた)。

さらに、無論プレイ時のコストは低いほうが、ユーザー獲得の競争では有利に決まっている。

これらをトータルして基本プレイ無料がベストという考えが生まれる。だが、それではお金を儲けるポイントがない。これを解決するのが広告とアイテム課金ということになる(アイテム課金はF2Pの登場初期は、運営がやるRMTなどという表現もあった)。

F2Pはいかにして市場の勝者となったか

基本プレイ無料はお金のない層に向けられていたので、韓国メーカーは当初、これを「マルチプレイするときだけ無料ね」というような、対戦プレイヤーを増やすためのいまではまず見られないモデルと組み合わせ、課金負荷の低いアバター販売で小銭を稼ぐつもりだった。ところが、予想に反して大いに利益を生み出すことになる(ネクソンの『BnB』(2007・日本)や『カートライダー』(2004)など)。

一方で大作MMOは、どうしても月額課金を捨てられなかった。というのもF2Pには「大作でも同様に儲かるのか?」という疑問があったからだ。

近代F2Pはカジュアルユーザー相手の低コストなゲームを出自に持っていたので、「低コストなうちは儲かっても、開発コストが上がるとそのビジネスモデルは成り立たないのではないか?」という疑問があったわけだ。

そういう理由から、どうしても完全にF2Pに振り切れなかったのが2005年ぐらいまでの韓国ゲーム業界だった。

ところが2005年に、ネクソンが基本プレイ無料宣言を行って、それまで月額課金モデルとその変形で運用されていた大作MMOを、すべて基本プレイ無料にすると発表した。

これは当時の韓国ゲーム業界には衝撃的な出来事で、以降ゲームは雪崩を打ってF2Pに移行していくことになる。このとき、発達した韓国のネットカフェはゲームセンターのように機能し、ネットカフェでの集金を利用して少額決済を行うことで、アイテム課金とF2Pの発展を促していくのだ。

結局、F2Pはプレイ障壁の低さから大量のユーザーを集め得た。

たくさんのユーザーがいるところでアイテムを売っていると、買ってくれるユーザーも現れる。こうしたユーザーの数は、結局、月額の有料課金よりたくさんの数になる……というのが結論となり、いまに至っているわけだ。

こうしてF2Pがビジネスモデルの勝者になった。

また買い切りモデルも、オンライン時代になると、配信コストが極端に安く、また実質的にほぼゼロのコストで店頭に並べておくことが可能という特性がある。このためインディーゲームのような少人数で個性的な作品を作るやりかたや、さらに買い切りのメディアだけの時代には失敗し続けたエピソディック販売(1本の作品をエピソードに分割して販売するモデル)などを可能にした。

ここが現在だ。

つまるところ、ゲームの形(枠)を決めたり変えたりしてきたのは、たとえば通信コストが安くなるなどの“環境”と、その環境に適した“ビジネスモデル”だったということだ。

そして勝者となった現在でも、「なぜお金を稼げるのか?」がもっとも解りにくいF2Pについて、次回から本格的に書いていきたいと思っている。

【あわせて読みたい】

上手なプレイヤーほどファミコンゲームは苦痛だった? 多くの問題を解決できる、RPGメカニクスの正体【ゲームの話を言語化したい:第三回】ゲームデザインディレクター・岩崎啓眞氏の連載「ゲームの話を言語化したい」。第3回では、アーケードから買い切り型になったゲームが難易度を上げ続けなくとも済むための発明、「RPGメカニクス」について語ります。