「ゴミ」と言われながらも、好きになってもらうってムリ?

──素朴なことをお聞きしてしまうのですが、『わたなれ』を制作されているとき、みかみ先生とK原さんはどのようなやり取りをされているのでしょうか?

K原氏:

みかみさんから、ざっくり「今回はこういう話にしようと思います」というイメージを教えてもらい、そのあとに、みかみさんが納得の行くクオリティまで書き上げた初稿をいただいて、そこから調整していく流れが多いですね。

みかみ氏:

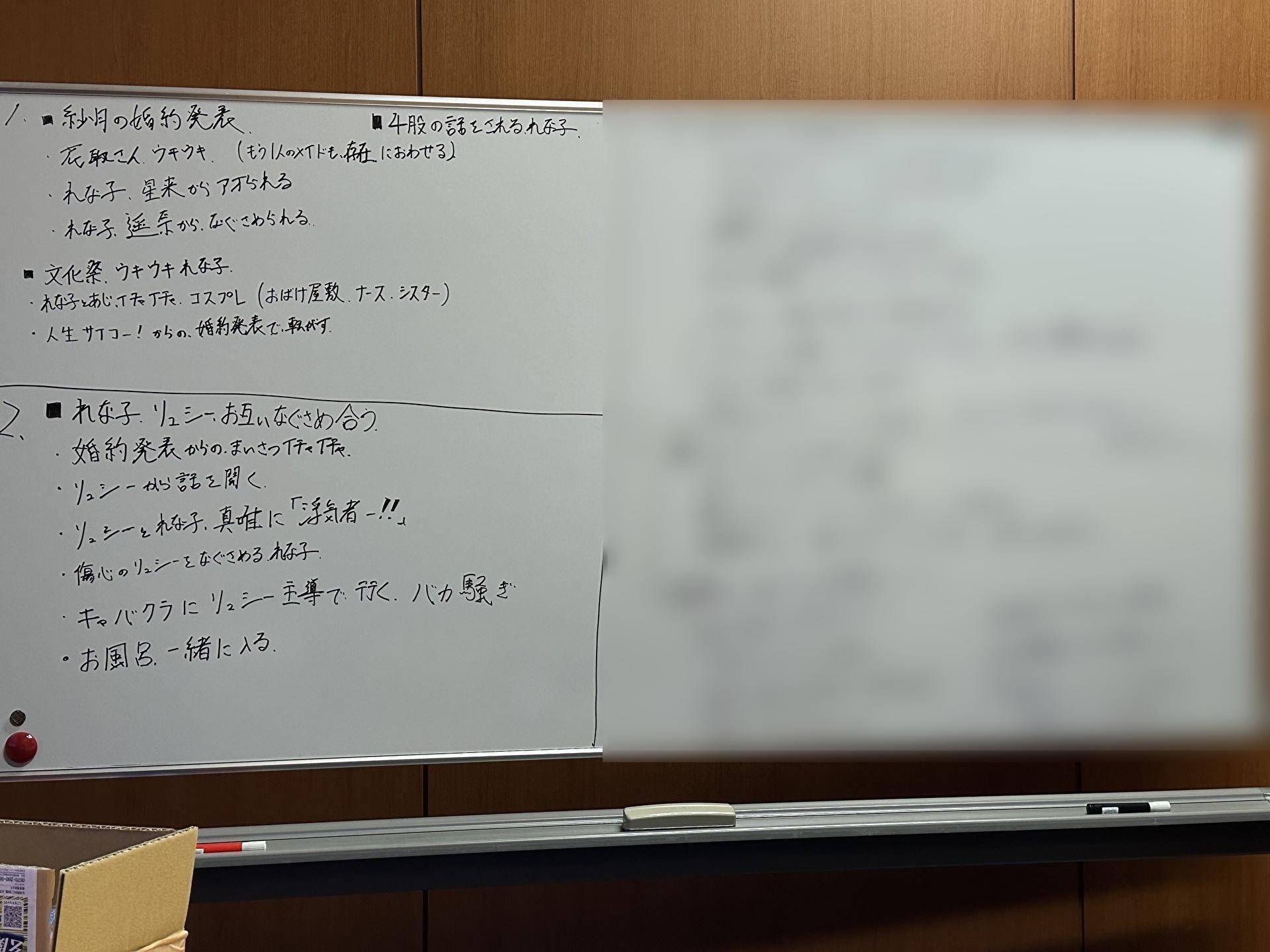

5巻以降のシーズン2からは、プロット会議をするようになりましたよね。

こんな感じで、ホワイトボードにプロットを書きだすんです。

みかみ氏:

『わたなれ』は、ほぼすべての話が起承転結の4章構成になっていて、これはその4章分のプロットを書いている状態ですね。そして、2章の最後でお風呂に入るという。

そのお風呂イベントを含め、各章の「このイベントをやる」という要素を事前に書いておき、それを1~4章で割り振っているような形です。

──こういったプロット会議をするのは、ラノベの制作だと普通のことなのでしょうか?

みかみ氏:

いや、ラノベではこういうプロット会議をするのは珍しいと思います。

このホワイトボードを使うスタイルは、ゲームシナリオでやっている形式なんですよ。ゲームである以上、ライターが何名かいるグループワークになるから、みんなで集まってシナリオのすり合わせをする……つまり、みんなで頭を使った方がいい話が書けると思ったんです。

そのスタイルを、ラノベにも輸入した感じですね。

基本的にK原さんには、壁打ち役兼相談相手になってもらい、プロットを調整してくような形です。

K原氏:

今回のインタビューにあたって、昔の原稿などを見返してみたのですが……1~2巻のころは、初稿の内容や展開に対して、割と僕のほうで赤字を入れたりもしていたんです。

たとえば、1巻の序盤にある「れな子が屋上から滑り落ちて、真唯が助ける」というシーンは、実は最初は書かれていなかったんですよね。

──そうだったんですね。あそこは、割と『わたなれ』の象徴的なシーンだと感じていました。

K原氏:

「このシーンを、もっととんでもないことにしたいよね」と思って相談し、みかみさんが屋上から落としてくれました。僕は、あのシーンのおかげで、「『わたなれ』はこのくらいとんでもないことが起きる作品なんだ」と印象付けられたというか……「このくらいフィクションの幅がある」ことを提示できたと思うんです。

みかみ氏:

あれは、「読者さんのリアリティレベルを、ある程度下げよう」という試みですね。つまり、「シリアスなお話じゃないよ!」って(笑)。

K原氏:

3巻以降からは、目に見えてみかみさんの能力が上がっていたこともあり……僕が展開に対して口を出すことは、基本的になくなっていきましたね。

5巻以降はホワイトボードを使いだしたことで、初稿の前にある程度展開を把握できているというのもあります。

K原氏:

なので最近は主に細かい部分……たとえば、みかみさんは「読みやすさ」に重きを置かれているので、一文一文をしっかり見て、「ここはこうしたら読みやすくなるんじゃないか」という提案をしていますね。

あとは、「キャラクターのブレ」は原稿を読むにあたって常に意識しています。

「これだとキャラにヘイトが溜まるんじゃないかな?」という箇所などを、相談し調整しています。

みかみ氏:

K原さんによく聞いているのは、「キャラの好感度」ですね。

わたしは、「やりすぎているもの」が好きなので……たとえば、8巻で花取さんがれな子を山中に置き去りにするシーンがあるじゃないですか。あれも実際やりすぎてはいるんですけど。

もし、わたしが初稿の段階で「花取さんがその場でれな子の顔面を殴ったほうが面白いかな?」と思っていたとしたら、K原さんのほうから「いや、妙齢の女性が、未成年の女の子をぶん殴るのは絶対やりすぎです」と言ってもらえるような……実際にこういうやり取りがあったわけじゃないですよ!?

とにかく、「やりすぎてるから、ここはやわらげよう」といったキャラのヘイト調節は、K原さんによく見てもらっていたりします。

──実際、『わたなれ』はキャラのヘイト管理が行き届いている印象があります。

みかみ氏:

そこの調整は、いつも苦労します。

花取さんがキレるシーンではあるけど、一応花取さんも大人だから、未成年の女の子に対してやることとして、どこまで許されるのか……花取さん自体は別にまだそこまで好かれなくてもいいキャラだと思って書いているんですが、やっぱり「嫌われる」のが一番マズいんですよね。

たとえば、大好きな人と話していたら、どんなジョークでも笑っちゃうじゃないですか。「その人が好き」というのは、そこのバフがめちゃくちゃかかるんですよね。だから、結局キャラを好きになれば、そのキャラの言っていることも面白くて、周りのコミュニティも面白く感じる。

逆に、キャラが嫌いになってしまうと、どんなに面白いことを言っても全然響かないんです。

そこが、ラブコメではすごく大事なんですよね。

キャラを好きになってもらえたら、もうなにをやっても面白いし、あとは勝ち確なんです。それこそ、れな子だって「ゴミ」と言われながらも、本気でれな子が嫌いな人はそんなにいないんじゃないかなと……。

一同:

(笑)。

みかみ氏:

そこを含めて、わたしは「ダメな子が成長していく話」がすごく好きなんです。

『ダイの大冒険』のポップとか、『スラムダンク』の桜木花道とか……ああいう最初はイキってる自己中心的なキャラがどんどん成長したり、凹んだりしながら、人生を辛く・楽しく生きていく。そういう話が好きだから、わたしもそこの塩梅を調整するのが好きなんですよね。

わからないものが、一番つまらない──刺激的な面白さを用意しながら、必然性を持たせるのってムリ?

──そこのヘイト管理も、作品の読みやすさに繋がっているのかもしれないですね。それこそキャラの好感度を含め、『わたなれ』は読んでいて「キツい」と思うことがないんです。

みかみ氏:

それは、結局わたしが大人の視点をもって、「子どもの視点」と「大人の視点」を両立させているからだろうなとは思います。

れな子は、時々そういう「自分を俯瞰で見た表現」をするんです。

たとえば、4巻でれな子のフォーくん(PS4)が壊れて、「人生の終わりだ」くらいに落ち込むけど、学校に来て紫陽花さんと話をするときには、「ゲーム機が壊れて泣いてる?小学生男子かな?」と、いきなり自分を客観的に見た自虐ツッコミを入れるんですよね。

そういう俯瞰的なところが、ある種の「安全弁」のようになっていて、作品の読みやすさに繋がっているのかなと思います。

──たしかに、れな子は俯瞰的なところがありますよね。

みかみ氏:

青春小説の書き方としては、やっぱり「もし甲子園に出られなかったら、自分は死ぬ」くらいの覚悟をもって書かれているものが正しいとは思うんですよね。

実際に登場人物がそう思いながらやっていないと、読者にも本気だとは思ってもらえない。だから、そこの要素は必要だけど、それとは別に自虐をすることで、一定の受け入れやすさを作ることが、ひとつのセーフティーになっているのかなと思います。

「客観的な視点」は大事ですね。

アニメ化のときにも、「原作の1~2巻にあった、百合ファンに向けているものを、もっと大衆向けのセリフに変更しましょう」「アニメでいろんな価値観の人が見るはずだから、もっとやわらかい言い回しに変更しましょう」などは、こちらからすごく提案しました。

みかみ氏:

ちょっと話がズレてしまうんですが、いまの現代人の傾向として、面白いものの「本質的な面白さ」と「刺激的な面白さ」のふたつに、区別をつけない人が増えていると思うんです。

突然ポッと出てきた、文脈が乗っていないその瞬間だけの刺激的な面白さを「面白さ」だと受け取る人がいる。たとえば、前後の文脈がないのに、その瞬間だけいいセリフを言う……「いや、お前はそんなことを言うキャラじゃないだろ」と思っていても、そのシーンが演出とともに「いいもの」として表現されていたら、“面白い”と受け取ってくださる人が一定数いる気がしています。

もちろん、わたしとしては文脈を積み重ねたうえでセリフを言おうと心掛けてはいますが、同時に「刺激」の部分も大事にしている作品です。そういうところが、アニメ化に向いていたんだろうなと。

──『わたなれ』は、その「本質的な面白さ」と「刺激的な面白さ」のバランスは意識されているんでしょうか?

みかみ氏:

まず、1巻分のお話を書くにあたって、「本質的な面白さ」を作るんです。そして、本質的な面白さを配置したあとは、それ以外をすべて「刺激的な面白さ」にしています。

たとえば、8巻でれな子とリュシーちゃんがキャバクラに行くシーンがありますよね。あれは、別にキャバクラにいかなくても成立する話なのですが、「れな子とリュシーちゃんが仲を深める」という話において、最も刺激的なものはなんだろう……どこまで飛躍できるかなと考えていたんです。

──その「刺激的なもの」として、キャバクラになったんですね。

みかみ氏:

わたしのなかで、「シーンごとの完成度を100点に近づけていく作業」というものが存在していて……ふたりが話しているだけのシーンだと退屈だから、場所やシチュエーションを変えてみたり、あるいはもっと違うキャラクターを入れてみたりすることで、そのシーンの「刺激度」の点数がどんどん上がっていくんです。

その刺激度が一定のクオリティまで達したら、「このシーンはOK」として、次のシーンに移っていくような考え方をしています。

──みかみ先生の作風として、インパクトのある各シーンを繋いで整合性を取るのがすごく上手い方だと感じていたのですが、その形で整理されていたんですね。

みかみ氏:

「感情のライン」さえ守っていれば、だいたいどうにかなると、自分では思っていて。

AがあったからBがあり、BがあったからCがある……そこの感情ラインの一貫性は、絶対にずらさないようにしています。だから、インパクトのあるシーンが続いても、れな子の感情はブレていないから、読者にとっては受け入れやすいものになっているのかなと。

れな子だって、突然女の子を好きになったりせず、その「好きになる」までの道のりがちゃんと積み重なっているようにはしています。

──ただ、その刺激的な面白さを追い求めすぎると、ある種「下品」になってしまうところもあると思うのですが、みかみ先生のなかで「上品と下品」の線引きなどはあったりされるのでしょうか?

みかみ氏:

そこは感性やセンスによるところかもしれないのですが、わたしのなかに「純情な高校生が恋するキャラクターを書き続ける」という指針があるんです。

高校生の気分をインストールすると、ちょっと品のない言動をしたキャラクターに、恋はできないよなと思うんです。そういうキャラが愛されることもあるかもしれないのですが、やっぱり根本的には「かわいい女の子に幻想をいだいてもらいたい」という心を忘れないようにしています。

──そこも憑依型で考えられているんですね。

みかみ氏:

そこにプラスして、ストーリーに脈絡や文脈がないときに「品がない」と思われるのかもしれないですね。

れな子とリュシーちゃんがキャバクラに行くシーンも、突然キャバクラがポンと出てくるわけではなく、「なぜキャバクラに行くのか」を考えておく……女の子同士がキャバクラに行くことへの意味や必然性を用意しておき、それが作品のテーマから外れなければ、許容されるのかなと。

わたしは、「わからないものが、一番つまらない」というモットーがあるんです。

不快なものより、わからないもののほうが、人は嫌だと思うはず。そして、「わからない」を全部消していこうとすると、すべての内容を本のなかで書くことになる。

だから、一切ラブコメ作品を読んだことのない中高生をインストールして、初めてライトノベルを読んだときに「わからない」がないように書いていくと、『わたなれ』のような形になるのかなと思います。

──必然性や納得感を意識されていたんですね。

みかみ氏:

面白いことに、『わたなれ』は読んだ人によって、いろんな感想があるんです。「これは主人公の男を女に変えただけのハーレムラブコメだ」と言っている人もいれば、「これは攻略対象の男子を女子に変えただけの乙女ゲーだ」と言う人もいれば、「BLの文法だ」「エロゲーの文脈だ」と言う人もいて。

それはたぶん、作中のあらゆるものを「わかる」ように書いているから、みんながそのどこかで見たような既視感を心に宿して、「自分が知っているなかで、一番近いもの」とくっつけた結果なのかなと思います。感想は読む人の鏡なので、ある意味「自己紹介」にもなりますよね。