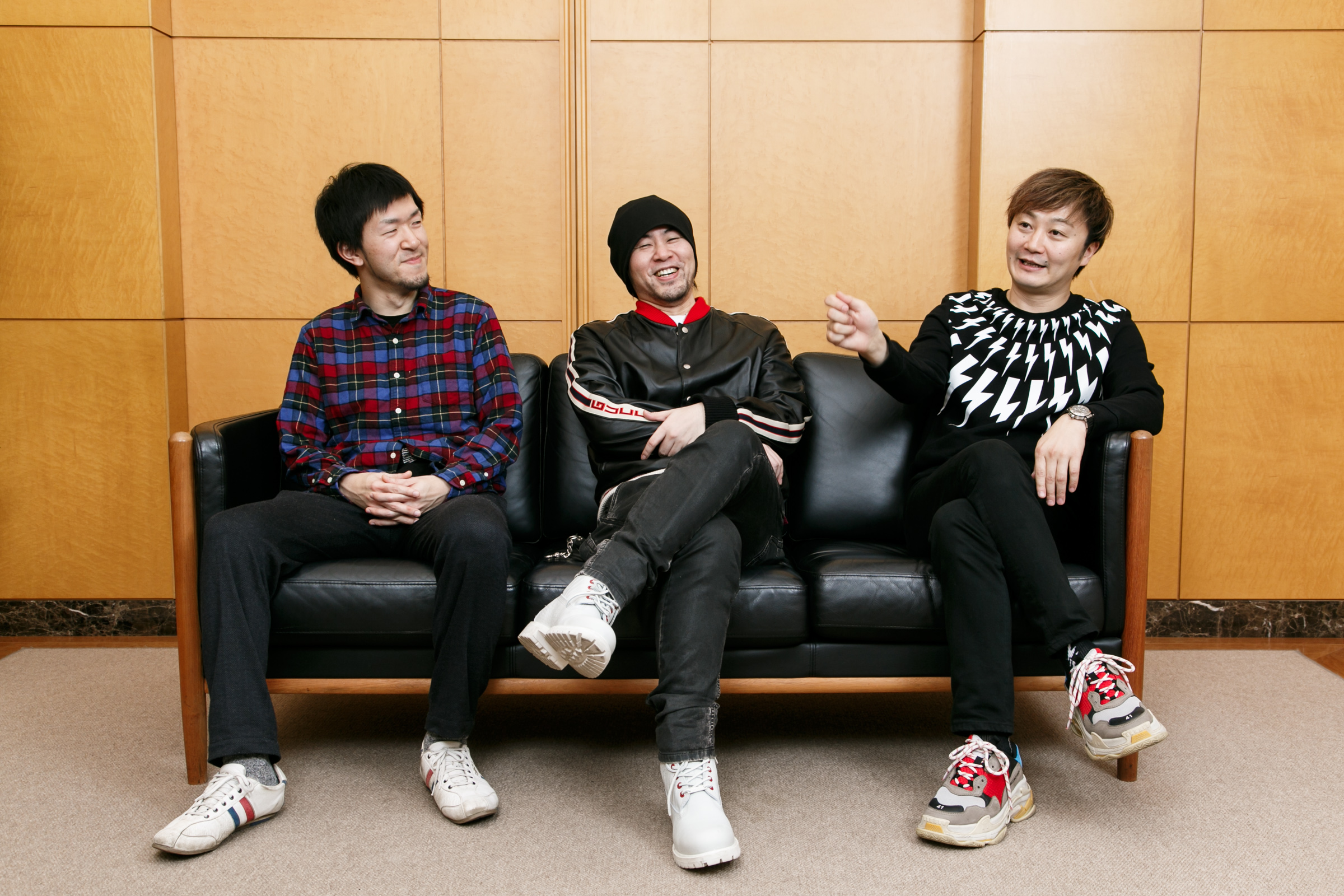

今、「週刊少年マガジン」で、とあるゲームクリエイターが漫画原作の連載を持っていることを、あなたはご存知だろうか?

そのクリエイターとは──『ダンガンロンパ』シリーズで知られる小高和剛氏。氏はスパイク・チュンソフトから独立して新会社・TooKyo Gamesを立ち上げた。

そして今回、漫画に『うらたろう』、『ねじまきカギュー』の中山敦支氏を迎えるかたちで、『ギャンブラーズパレード』という名のギャンブル漫画の連載を開始している。

本稿は、そのタッグに、『RAVE』、『FAIRY TAIL』などで知られ現在同じ「マガジン」誌面で『EDENS ZERO』の連載をしている真島ヒロ氏を迎えて鼎談を行ったものである。

『EDENS ZERO』1・2巻書影

ここで「なぜ真島ヒロ氏なのだろう?」と思うことなかれ、実は氏はネットで数々の伝説が噂される濃ゆいゲーマーで、そして大の『ダンガンロンパ』好きだというのだ。

話は、そんなゲーマーエピソードの持ち主である真島氏に事の真相を聞きながら、連載漫画とゲームのストーリーテリングの違いや、“「マガジン」らしさとは何か?”、“王道とは何か?”というテーマにまで発展していった。

それでは、同じ「マガジン」誌面上で活躍する「漫画畑にやってきたゲームクリエイター」と「ディープなゲーマーである漫画家」──そんな奇妙な邂逅をご覧いただければと思う。

『ドラクエ』『FF』発売日に向けて仕事を切り詰める

──真島先生はゲームがとてもお好きだそうですが、どれくらいゲームがお好きなんでしょうか?

真島氏:

もう生活の一部ですね。デビューしてからは漫画を読むよりもゲームをする時間のほうが多いくらいですよ。今でも、1日に2〜3時間はゲームをする時間を取りたいと思っていますし、コンシューマー、アーケード、PC、アナログゲーム、スマホゲーム……とゲームと名をつくものなら、基本なんでもやっていますね。

──そ、そんなに(笑)。週刊連載を抱えていて、そんなゲームする時間なんてあるのでしょうか?

真島氏:

いつも寝泊まりしている職場に、すべてのゲーム機が置いてあるんです。そこには、ゲーム向けのテレビやPCがあって、HTC viveをやるためだけに空間を作ったり、『スマブラ』とかをみんなでやりたいからプロコンを8個買ってきたりしていて。あと最近はゲーミングスマホも買いました。僕の生活において、こんなガチで環境を整えているのはゲームだけです(笑)。

|

小高氏:

VR環境まで作っているのはだいぶやばいですね……(笑)。

──他にも、真島先生について調べていると驚くほどゲームに関しての噂がネットにあるんですよね。「『モンハン』を2000時間プレイしている」とか。

真島氏:

『モンスターハンターG』に関しては、まあ2000時間くらいはやっていますね。そのときはちょうど仕事がなかった時期だったこともあったんですけれども。それと『オーバーウォッチ』はここ3年くらいかなりハマっていて、延々と野良プレイしています。

──すると、気づかないうちに真島先生とプレイされているファンも……?

真島氏:

いるかもしれませんね。でも、もちろん僕のPSNのアカウントは秘密にしています(笑)。

──あともうひとつ、噂で驚いたのが「『メタルギアソリッド5』をプレイするために原稿40枚とネーム60ページを一週間分前倒しで終わらせた」というもので。

真島氏:

そんなのしょっちゅうです(笑)。特に『ドラクエ』『FF』『モンハン』あたりの好きなゲームの発売日の直後は、絶対に一週間休むことに決めているんですよ。

──それはすごいですね……アシスタントの方も、その期間はお休みなんですか?

真島氏:

ええ。といっても、そんなに大した話じゃないんです。ただ「12月が『ドラクエ』の発売日」と決まったら、2〜3ヵ月前から1週間に3ページとかのペースでコツコツ描き溜めているだけですよ。

|

──いやいや……2〜3ヵ月前からゲームのためにコツコツ準備している方って、なかなか珍しいと思います。

小高氏:

それだけ準備していても、開発側の都合で延期したりバグだらけだったら、だいぶ悲しいですよね(笑)。

真島氏:

実際、『FF XV』のときは一週間の休みを取ったのに、1日半で終わっちゃって……あのときは心にぽっかり穴が空いて「もう仕事しよ」って思いましたね(笑)。

ただ、準備をするといっても、面白いゲームに突然出会っちゃったら、もう本当に夜遅くまで何時間も寝ずに遊んでいますよ。……って、こんな話、ちびっ子たちには聞かせられないですけれど(笑)。

一同:

(笑)。

──ちなみに、真島先生はどんなスケジュールで執筆されているんですか?

中山氏&小高氏:

めっちゃ気になります(笑)。

真島氏:

まず、日曜日がネームの日で、ネームが終わったらゲームをプレイしたり映画を観たりすることにしています。とはいえ今だと、カラーだとか『EDENS ZERO』以外にも色々と仕事を抱えているので、そっちで丸一日潰れちゃうこともけっこうありますね。

で、月曜日に打ち合わせをしてネーム完成させて、火・水・木でペン入れを終わらせて、金・土でその他の細かい仕事をやる、という感じですね。

中山氏:

まず「ネームが一日」というのがすごいですね……。

真島氏:

睡眠時間は一応7時間は取っているんですけど、日曜だけは取ってないです。今日も月曜日なので、時間でいうと28時間ぐらいは起きていますね。

一同:

えぇー!

|

──そんな日に、すみません……。

真島氏:

いやいや、毎週のことなので、全然へっちゃらですよ(笑)。とはいえ今日も帰ったら『スマブラ』やらなきゃいけないので、忙しいですね。

小高氏:

「やらなきゃいけない」(笑)。

中山氏:

それにしても、一定のリズムになっているのはすごく羨ましいです。僕もそうしたい……(笑)。

ゲーム“だけ”が一緒に育った文化

──真島先生がそこまでしてゲームに入れ込むに至ったのは、いったいいつからなんでしょう?

小高氏:

真島さんって、1977年生まれですよね? 僕が1978年生まれなので、ほぼ同年代なんですけれど、そうするとまさに「ファミコン世代」ですよね。

真島氏:

ちょうどファミコンの発売日が小学1年生の頃だったんですよね。最初にゲームに触れたのは、おたふく風邪で小学校を休んでいるときだったかな。子煩悩なおじいちゃんがファミコンと『ドンキーコング』を買ってきてくれたのがきっかけでした。

小高氏:

世代的にはゲーセン文化もまだまだすごかったですよね。『ストII』『ストZERO』『ヴァンパイア』とか。

真島氏:

ああ、『ストII』が出てきた頃は熱心にやっていました。ゲーセンでは、近所で1位2位を争う『ビーマニ』のスコアラーだったときもありましたね……懐かしい話です(笑)。

──その頃、真島さんにとって、むしろ漫画はどういう存在だったのでしょうか?

真島氏:

ファミコンが出た時期、もちろん漫画も全盛期だったんですが……文化的にはかなり円熟していたのはありましたね。そういう風に比べると、ゲームはまだ未熟だった頃から一緒に成長してきた感覚はあるんですよ。最近よく謳われている“ビッグタイトルの何周年”って、もう自分の誕生日みたいに感じませんか?

小高氏:

わかります(笑)。僕はもともと映画畑にいた人間なのですが、映画って、僕らにとってはもう完成されていたエンターテイメントなわけですよ。

でもゲームはここ20〜30年、長くて50年ぐらいの歴史しかないので、僕らの世代は、その始まりから今に至る流れを体験できた唯一の文化なんですよね。だから、いろんなことを、ゲームを通じて学んできたし、性の目覚めもゲームでしたもん(笑)!

一同:

(爆笑)。

小高氏:

あの頃のそういう目覚めって、『ヴァンパイア』とか『ストII』の春麗とかじゃなかったですか?

(画像は春麗 | キャラクターデータ | CAPCOM:シャドルー格闘家研究所より)

真島氏:

僕の場合、『ドラクエ』のマーニャでした。昔「週刊少年ジャンプ」に、カッターで切らないと中が見れない袋とじがあって。そこには単にゲーム情報が載っているだけなんですけれども、やっぱり、ドキドキしながら開けるじゃないですか。……そこでマーニャを見た瞬間が、最初の目覚めでしたね(笑)。

(画像はマーニャ | シリーズキャラクター | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり 公式サイト | SQUARE ENIXより)

真島作品の「RPG的」なワクワク

──ちなみに、それだけ入れ込まれていると、ゲームから創作のインスピレーションを受けることもあるのでしょうか?

真島氏:

正直、言いたくないんですけど……実は多々あります。

|

──おお。

真島氏:

まあ、具体的には言いませんけどね(笑)。そもそも、ゲームをやっていて本当に面白いと思った設定や演出なんかを「うまく取り入れられないか」と思うことは何度もあるんです。

でも、それはまだマシな方で。一番困るのが……無意識でパクっていて、あとで元ネタに気づいたときなんですよ。自分で考えたかっこいいオリジナル設定のつもりが、昔やったゲームとほとんど同じだった……これがけっこうあるんです。

──それは困りますね……。

真島氏:

でも、ほとんど指摘されたこともないので、いわゆる露骨なパクリみたいには見えないのでしょうね。ただ、自分個人の体験からすると元ネタが明確にあったりするものを描いていて、あとで気づくことがありますね。

──ある意味では、描いているときには元ネタに気づかないほどに、ご自身の血肉としてゲームを消化しているわけですね。

小高氏:

実際、真島さんの漫画を読んでいると、「RPG的だな」と感じるんですよ。特に冒頭部分には小さい頃に『FF』をプレイするときに感じたような、RPG的な“ワクワク感”が詰まっているなあと思うんですよね。

「どんどん先へ進みたい、一緒に冒険に出てみたい」という感覚というか。

むしろ最近のオープンワールド化したりしてストーリーの比重が軽いRPGは、真島先生の作品から勉強して欲しいくらいですよね。「この漫画の第1話の“ワクワク”を見ろ!」と。

一同:

(笑)。

小高氏:

僕がゲームのシナリオを書く上でいつも思っていることに「最後までプレイしてもらうことが自分の仕事だ」ということがあるんです。

ゲーム作りって、本当にたくさんの人が関わっているわけで、そのスタッフたちのエンディングロールをちゃんとユーザーに見せなくちゃいけないなと思っていて。

真島さんの作品を読んでいると、「週刊連載の漫画も同じかもしれないな」と感じるんですよね。最後まで読み続けてもらうことが目的というか。

|

真島氏:

そこまで言っていただけると……恐縮です。僕の作品がRPG的というのは、まさにその通りだなと思います。

──週刊連載だと、常に“続きへの「引き」をどうするか”という部分は重要になってきそうですよね。

真島氏:

「引き」は大事というか、大前提だと思っているので、ものすごく気を遣っていますね。

そして全部が全部そうではないんですけど、考えていることは至ってシンプルで、基本はやっぱり「サプライズ」なんです。最後の2〜3ページで読者を驚かせてやろうという気持ちで、「ええ! こんな展開になるの」「こんなキャラが出てくるの!」みたいな展開で、興味を持ってもらうわけですね。

少年漫画では鉄板というか、誰しもがやっていることではあるんですけど、その基本をきちんとやりきるのは大事だと思っています。

『ダンガンロンパ』の「引き」

真島氏:

でも、僕は『ダンガンロンパ』と最初に出会ったときこそ、あの1話目でものすごく心を掴まれましたよ。

小高氏:

……話のついでに褒めてくれて、ありがとうございます(苦笑)。

真島氏:

いやいや! 僕は『ダンガンロンパ』シリーズが本当に大好きで、全シリーズをやっていて、リメイクされるたびにプレイし直していて、なんなら小説も全部読んでいますからね(笑)。

僕は推理小説も好きでけっこう読んでいるんですけれど、その意味では『ダンガンロンパ』のトリック自体に関しては「どこかで見たことあるな」という側面はあるにはあったんです。

でも、ゲームにおいてここまで強い先入観を持たせて、あの、「こんなに可愛いヒロインが……」となる展開を持って来れることに、当時すさまじい衝撃を受けました。「こんな展開、信じられん!」と(笑)。

小高氏:

その意味では、先ほどおっしゃっていた「サプライズ」みたいなものを仕掛けるというのは、僕も絶対に「やってやろう」と思っています。『ダンガンロンパ』の1話目に関しては、“飛び道具”っちゃあ“飛び道具”ですけどね。

真島氏:

でも、その精神が、『2』以降も引き継がれていくわけじゃないですか。もはや「1話目は飛び道具」みたいなイメージが定番化していきましたよね(笑)。

小高氏:

あはは(笑)。でも『1』がサプライズを多めに仕掛けたぶん、『2』はファン寄りというか、キャラクターを立たせたものにしていたんですよね。

で、それでまた『V3』のときにサプライズの剛速球を投げてみたら、『2』あたりからファンが増えていたらしくて、「そんな剛速球はダメ!」みたいなノリでめちゃめちゃ叩かれたんですよ(笑)。

|

最初の、主人公が変わっちゃうところなんて「主人公詐欺だ!」と言われました。

真島氏:

でも、あれには僕も超驚きましたよ! そして、あの賛否がわかれることを承知で作ったであろうエンディングも……。個人的にはめちゃくちゃ面白くて、ラストを飾るにふさわしい最後だったなあと思いましたけれども。

小高氏:

あのエンディングも、ものすごい非難が殺到しました。でも、エンディングまでプレイしたからこその意見ということなので、「最後まで遊んでくださって嬉しいなあ」と思いましたけれどね。

真島氏:

ちなみに、ちょっとした小話なんですが、僕は『ダンガンロンパ』が好き過ぎて『V3』の限定ボックスについている卓上カレンダーを使っていたんですよね。

それで去年、原画展をやることになったときに「机の上を再現する」というコーナーがあって。そこで、「この卓上カレンダーは限定品だから、なかなか手に入らなくて……」と、スタッフさんが困っていました(笑)。最終的には見つけてくれたようです。

|

小高氏:

それ、僕が知らずに見に行って見つけたら、めちゃくちゃびっくりしたやつですね(笑)。

『ギャンブラーズパレード』制作秘話

真島氏:

でも、そんな『ダンガンロンパ』の小高さんが、今回『ギャンブラーズパレード』で漫画原作を手がけられることになったと知って、かなりびっくりしたんですよ。

小高氏:

僕は色々なことをやらせていただいているのですが、そのぶん、どこにも行き場所がないタイプで。ゲーム業界で「お前はゲームじゃない」と言われるし、アニメ業界でも「お前はアニメじゃない」と言われてきたので、漫画業界でも「お前は漫画原作じゃない」みたいに受け止められるのかな……と。

真島氏:

いやいや! 僕はゲームクリエイターの方々を尊敬していますし、言ってしまえば、わざわざ漫画原作をやらなくても食べていける人たちじゃないですか。そんな状況でも、この辛い世界に入ってくれ来てくれたのが嬉しいし、個人的には大歓迎ですよ。

──小高さんは、どういう経緯で「週刊少年マガジン」で連載をスタートされたのでしょう?

小高氏:

僕は、実は以前もKADOKAWAの月刊誌で漫画原作をやっていて、その後、『ダンガンロンパ』がらみの作品を「別冊少年マガジン」で連載していたんですよ。

真島氏:

それで不思議なのが、中山先生とタッグを組まれたことです。もうバッチリの組み合わせだなって思いましたよ。

小高氏:

僕が今まで組んだことある人たちって、新人の方が多くて、すると僕に遠慮しちゃうみたいなところがあったんですよね。

だから今回は、「私の考えの方がよかったので、こう変えました」みたいなやりとりをもっとできればと思って、キャリアがある人を探すことにしたんです。

それで、僕はもともと中山さんの絵が好きだったので、「他社だけどダメ元で聞いてみましょう」と動いてみたら、意外とご縁があって。

中山氏:

はい。それはもう良縁が。

小高氏:

なんか、婚活パーティーみたいだな……。

|

一同:

(笑)。

小高氏:

実際、中山さんのことを知ったのも、最初の『ダンガンロンパ』のアニメのプロデューサーが、「『ダンガンロンパ』のあとには『ねじまきカギュー』をアニメ化したい」と言っていたという、不思議な繋がりがきっかけなんですよね。

──中山先生は、話が来たときにはどう思われたんですか?

中山氏:

僕も『ダンガンロンパ』はめちゃめちゃ好きだったので、メールが来たときは「マジか!」と思いましたね。しかもそのとき、ちょうど他誌の担当さんと電話をしていたのですが、「今『マガジン』の人からメールが来たんですけれど、ちょっと見ていいですか?」って言って、その場で電話を切って……。

──他誌からのメールが来たことを伝えちゃうんですね(笑)。

小高氏:

そこはすかさず「ガシャン!!!」って、ちょっと強めに切ったわけですね?

中山氏:

そんな事実はありません(笑)。まあその方にはさすがに「まじっすかー、まあいいことですけれど……」みたいなリアクションをされましたね。

|

小高氏:

その出版社の社屋にはもう近づけないな……(苦笑──。

ゲームと漫画の「テンポ感」の違い

──なにはともあれ、実際に連載を開始してみてからは、いかがでしたか?

小高氏:

そもそも僕は、アニメもゲームも漫画も映画も大好きな人間で、「浅い」といえば浅いのかもしれないですけれど、全部まんべんなく好きなタイプなんですよね。

ただ、だからこそ、それぞれの媒体にあったことをやるべきだと思って、『V3』ではゲームのメタな部分を活かしたり、『ダンガンロンパ』のアニメ化では、アニメの監督から“アニメ独特の表現”みたいなことを色々と教わったりもしていて。

で、今回は「じゃあ、そういう独特の表現って、漫画だとどうなんだろう」ということを学びたかった、というのはあったんですよね。

──なるほど。

小高氏:

そんなわけで、漫画の連載をやっていて思うのは「ゲームクリエイターって、実は暇人だったんだなあ」ということ(笑)。

漫画連載をやっていると、当たり前ですけれど、本当に毎週リリースされるわけですよ。それに比べて、ゲームは3年に1本といったペースも普通にある世界じゃないですか。競うわけじゃないですけれど、漫画家さんが作家として伸びるポテンシャルって、ゲームクリエイターと比べたら圧倒的だなと思いましたね。

やっぱり連載漫画は、出してから反応が返ってくるのが早いし、フィードバックの回数も多い。そこがすごく新鮮だなあと日々感じていますね。

真島氏:

週刊で漫画をやるって、かなりライブ感があるんですよね。けっこう読者の反応によって展開を変えていったりもできますし。そうした連載漫画ならではの作り方の面白さはあると思いますよ。

中山氏:

真島さんも、そういうことを実際やられたりするんですか?

真島氏:

ありますあります。「あるキャラが人気になりそうだったらら、もっと活躍させてみる」といったことは柔軟にやっていますよ。まあ「このキャラどうしをくっつけてほしい」みたいな要望は、受けつけませんけどね。

|

小高氏:

「ライブ感」の話で言うと、週刊連載といえども「一週間経つと読者は忘れる」ということは、やってみてから気づきましたね。

特に、ギャンブルものだと大前提やルールって重要なのですが、そんなのいちいち細かく覚えてくれないわけですよ。最初の頃は、僕はなんとなく単行本で読むことを想定して書いてしまっていたんですが、そうじゃなかった。

そのことに気づいてからは、ちょこちょことセリフを直して、自然と大前提を入れるようにしましたね。

真島氏:

ああ……それが自然にできているのは、正直言ってものすごい吸収の速さですよ。だって、僕は一応20数年のキャリアがあるわけですけれども、いまだに担当から「単行本で読んだらきっと面白いんでしょうけど、週刊だと読者はわかってくれません」というフィードバックをもらいますもん。

──それほどまでに、週刊連載で“読者目線”を保ち続けるのは難しい、ということですよね。

小高氏:

そうした「ライブ感」はある意味では怖さでもあるなと思っていて。たとえば、ゲームだと小説と作りが似ていて、ケツからの逆算をやってオチをバシッと決められるわけですよ。書いた後に、何周も何周も書き直せるわけですから。

でも週刊連載の漫画の場合は「もう出しちゃったからここまではFIX」みたいな、積み重ねになっているわけです。その意味では、ゲームでやっていたときのような、何度も推敲するような物語の作り方のノウハウは活きないな、という感覚はあります。

真島氏:

実際『ギャンブラーズパレード』では、作中に出てくるオリジナルのゲームがあるじゃないですか。あれって、最初にオチまで考えちゃうんですか?

小高氏:

そうですね。オチとか攻略法ありきで逆算して作っています。

|

真島氏:

へぇー! 某ギャンブルものの漫画を描かれている大作家さんも攻略法ありきで作るっておっしゃっていましたけれど、そういうものなんですかね。

小高氏:

でも、ギャンブルものって、続ければ続くほどルールがどんどん複雑になりがちなんですよね。そうなるのも、やっぱりオチから考えているのが原因で「今までにないオチ」を見せるにはこういうルールが必要……みたいに考えて、やってみると冒頭にものすごい膨大な説明が必要になるのはザラです。

でも、そうまでしないと、ドラマチックなオチはなかなか作れない。それは、ある意味「宿命」のようなものだと思います。

真島氏:

すごいなあ。僕は伏線を張るだけ張って、オチを考えていないこともけっこうあるんです。そして、「いかにも考えてました」感を出しながら、超あとづけのオチをつけたり……(笑)。

小高氏:

それも「ライブ感」のある週刊連載ならではのテクニックですよね。特にコンシューマーゲームでは、反応を見ながらチューニングすることはなかなかできないですからね。

真島氏:

だからこそ、「面白いと思うネタからとにかく先にやっていくんだ」ともよく言われましたね。

『RAVE』を描いているとき、最初は人気がなくて「このままじゃヤバイぞ!」と思って、担当と「面白いと思うことから始めよう。もったいぶっていたら終わっちゃうから!」という話をした覚えがあります。

実際、面白くなくて勝負にすらならないくらいだったらとにかく出しちゃって、空っぽになったらまた考えればいいんですよ。そういう部分は、週刊連載の漫画ならではの「ライブ感」だと思いますね。