キング・オブ・ポップ──マイケル・ジャクソンがこの世を去ったのは2009年6月25日のことだった。

時の流れは速いもので、あれから今日でちょうど10年経つが、いまだ彼の死が信じられない人も多いかもしれない。

なぜなら今なお彼は、この世に残した音楽でもって、世界中のリスナーの心の中で生き続けているからだ。

それは、ビデオゲームに関しても同様である。

セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)がリリースした『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』(1990年8月)や『スペースチャンネル5』(1999年12月)、『スペースチャンネル5 パート2』(2002年2月)にも、彼の鮮やかな姿が残されている。

それら出演作品をプレイすればいつでも、マイケルは我々ゲームファンを楽しませてくれる。

そう、彼はゲームファンの心の中で生き続けているのだ。

『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』は、マイケル・ジャクソン主演・原案・製作総指揮のミュージカル映画『ムーンウォーカー』(1988年公開)をベースとした、セガのアクションゲーム。1990年8月にアーケード版、メガドライブ版がリリースされた。それぞれ製作チームが異なり、子どもたちを悪の組織から救出するという設定は同じだが、アーケード版はクォータービュー、メガドライブ版はサイドビューのアクションゲームになっている。

※『スペースチャンネル5』

セガからドリームキャストにリリースされた音楽ゲームシリーズ。1999年に発売された1作目では、マイケル・ジャクソンは「スペースマイケル」として出演、2002年に発売された『パート2』でも、同じく「スペースマイケル」として出演しているが、「局長」という重要な役職に就いている(動画はPS3/Xbox360版『スペースチャンネル5 パート2』のプロモーションムービー)。

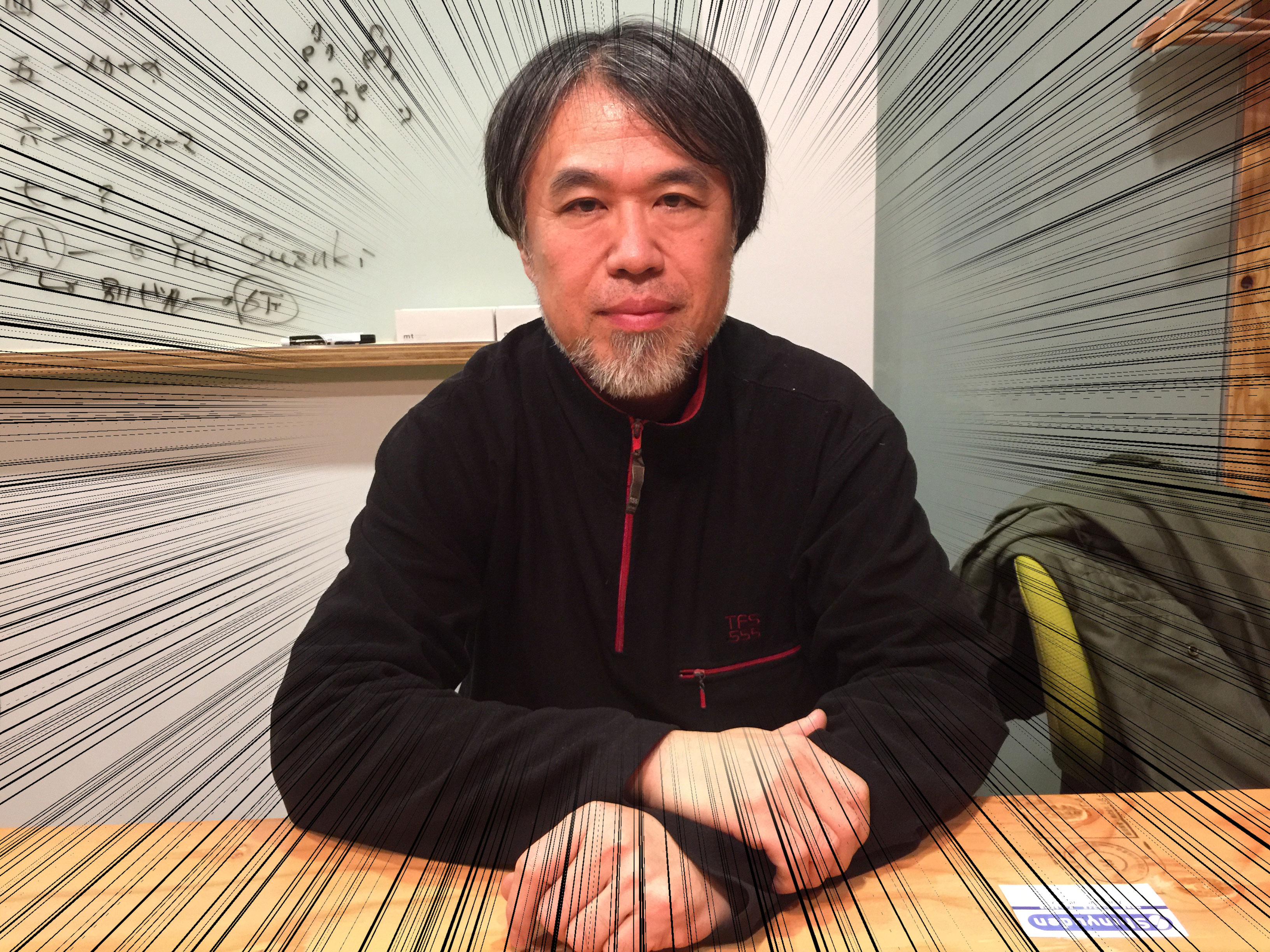

このようなセガ作品に携わった際の、マイケルのエピソードを改めてシェアすることは、ゲームファンが没後10年を追悼するに相応しい行いではないだろうか──この、筆者の想いに応えてくれたのが、アーケード版『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』を手がけたクリエイター、鶴見六百氏である。

鶴見氏から、マイケルとともに過ごした時間の記憶を語ってもらうことができたので、ここに紹介しよう。

なお、ここで語ってもらった大切な思い出は、当時のセガの雰囲気をリアルに描いたグラフィティとも呼べる、貴重な証言でもあることを付け加えておきたい。

取材・文/ガルシア・ルイス

編集・構成/なかJ

資料協力/BEEP秋葉原

|

アーケード版『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』ディレクター・鶴見六百氏の追憶

──1990年にセガから『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』がリリースされましたが、そのアーケード版に鶴見さんがディレクターとして携わったと伺っています。その『ムーンウォーカー』以降、マイケルとセガの関係は親密でしたよね。

鶴見六百氏(以下、鶴見氏):

そうですね。マイケルは、セガのさまざまなプロジェクトに関わりましたからね。

昔、ジョイポリスに置かれていた8人乗りのライドマシン『AS-1』(1993年)用に作られた『マイケル・ジャクソン・イン・スクランブルトレーニング』とか、水口哲也さんの『スペースチャンネル5』(1999年)にも出演していましたし。

──海外では、「マイケルは『ソニック・ザ・ヘッジホッグ3』(1994年)の曲制作にも携わった」とも言われていますしね。『ソニック3』のBGMの制作に参加したアーティスト・Brad Buxer【※】が「マイケルも関わっていた」と証言もしていますし。

※Brad Buxer

アメリカのキーボディスト、作曲家。マイケル・ジャクソンとは、数多くのコラボレーションを果たす。

鶴見氏:

マイケル・ジャクソンの日本のコーディネーターだった坂崎ニーナ眞由美さんの著作『マイケル・ジャクソンの思い出』の一章が、まるまるセガの話【※】です。それを読むと、「マイケルは本当にセガが好きだったんだな」とわかります。

※該当する章では、プロジェクト名はあえて伏せられてはいるが、マイケルが『ソニック3』に関わったということが著述されている。

鶴見氏:

その著作にもありますが、マイケルはセガの拠点にまで来て、楽しそうにいろいろなものを見て回りながら、エンターテインメントのプロフェッショナルの視点から「こんなことすればどうですか」とさまざまな提案をしていました。

最新のものを見ながら、いろいろな意見を──けっして差し出がましくなく──ディスカッションするのが、本当に楽しかったのだろうなと思います。

とまぁ、セガの中でマイケルと仕事をした人間は割といましたが、みな口をそろえて「マイケルは素晴らしい人だ」と言っていました。

マイケルは夢のようなものを語ってくれましたが、「自分のゲームがよくなって、それを受け取る子どもたちが幸せになってくれる」ことを本当に望んでいました。

──マイケルは、完全に“アーティスト”として作品に関わったんですね。

鶴見氏:

きっとそうだろうと、彼と話して本当にそう思いました。

いちユーザーとしても、純粋にゲームを楽しんでいたんじゃないかな。彼が所有していたネバーランドには、いろいろなゲームが置かれていたそうですが、それはもちろん本人がゲームを好きだったからだし、子どもたちを集めて遊ばせるのも好きだったからでしょうね。

だから、けっしてビジネス的な言い方はしていませんでした。むしろ、そんな言い方をしていたのは、SOA(セガ・オブ・アメリカ)の担当者かな(笑)。

──鶴見さん自身、マイケルと会話されたということですね? どこでマイケル・ジャクソンと会ったのでしょう?

鶴見氏:

私がセガに所属していた間、日本のセガ本社で2回会いました。

マイケルは来日するたびに、よく東京ディズニーランドを貸し切っていましたが、同じようにセガの本社に来て半日セガを見て回っていましたね。セガのことを、ディズニーランドを貸し切るのと同じくらい大好きだったんですよ。

|

──世界的スーパースターが、大鳥居(当時のセガ本社所在地)に来たんですね。

鶴見氏:

どこから聞きつけたのかわかりませんが、会社の窓から外を見ると、追っかけのタクシーが7台くらい停まっていたなぁ。

マイケルは、通訳されながらすべてのプロジェクトを見ていました。当時の開発のトップ・鈴木久司さんが案内していましたね。

鈴木さんは日本の典型的なオヤジですが、マイケルとすごく心を開いていろいろと話していました。「よう、マイケル、見せてやるぜ」という感じで(笑)。開発を自慢するわけじゃないけど、「面白いだろう?」と言いながらね。

当然、我々はマイケルのゲームを作っていたので、彼に説明しました。ふたりっきりで話したこともあります。

──いかがでした?

鶴見氏:

2回ほど機会がありましたが、最初に話したときの思い出は……苦手な英語で私がたどたどしくひと通り説明し終わったとき、彼は(鶴見さんが声を低くして)「僕はゲームのプロフェッショナルじゃないから、もしかしたら言い過ぎかもしれないけど、ここはこうやったほうがよくなるんじゃないかな」と、こんなしゃべり方で、そういう内容を話してくれたんです。

すごく丁寧な人で、「こうしろ、ああしろ」じゃなくて「こうすれば、ゲームがよくなるんじゃないかな」という言い方で。年上で細くて背が高い、しかもスーパースターがあのしゃべり方で話してくるのはすごく印象深かったですね。「世界のマイケル、腰が低い!」と思った覚えがありますよ。

──確かに、そこまで世界的なアーティストだったら、意見を強く言ったり、声を張ってしゃべるという勝手なイメージがありますが、マイケルはすごく優しいしゃべり方だったんですね。

鶴見氏:

そうなんですよ。だから「やっぱり素晴らしい人だな」と思った。

──2回目に会ったときは、どういうシチュエーションでした?

鶴見氏:

『ムーンウォーカー』に続いて、アーケード版の『スパイダーマン ザ・ビデオゲーム』(1991年)を作ったあと、『スターウォーズ アーケード』(1994年)を作っていたときのことです。

筐体の形が特徴的で、ボールを半分に割った半球の内側に、プロジェクションでゲーム画面を投影するものなのですが……今でいうと『機動戦士ガンダム 戦場の絆』が、それに近いのかな。

当時、プロジェクターの価格は高かったし、寿命も短かったし、すぐ壊れるし……しかも暗い環境でプレイする必要がありました。このゲームの説明を聞きに、マイケルが真っ暗な部屋に来たんです。

──『ムーンウォーカー』に続いて、また鶴見さんが説明役だったんですね。

鶴見氏:

そうそう。ふたりでプレイするゲームなので、隣りに座り……そこでマイケルは、いつもみたいに「映画の世界にもっと没入できるように、こんな見え方がいいと思いませんか」とか、「この暗いところがクールだけど、このプロジェクションでは見えにくいかもしれない」とかコメントしてくれました。

闇の中でマイケルとふたりっきりで隣り合って話す──これは、私の人生の最大の自慢ですね(笑)。

キング・オブ・ポップと会話した幸運な男は、どのような人物なのか

──そもそも鶴見さんが、『ムーンウォーカー』に携わることになったきっかけは?

鶴見氏:

そうですね……まずはセガに入社したところから話していいですか?

──ど、どうぞどうぞ。ゲームファンでしたら、鶴見六百さんのことをご存じの方も多いかと思いますが、ゲーム業界入りして何年になるのでしょうか。

鶴見氏:

ゲーム業界に趣味で入って、なんやかんやで約35年が経ちますね。

セガからソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE。現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)に移って、『クラッシュバンディクー』(1996年)に携わり、今いる会社アーゼストで『マリオ&ソニック AT リオオリンピック』(2016年)を作りました。

『クラッシュ』に『マリオ』と『ソニック』、3冠すべてに携わった人間は、そういないでしょう(笑)。

──そのセガ時代では、『ムーンウォーカー』を含めアーケードゲームをメインに作られていたのでしょうか?

鶴見氏:

そうですね。いろんなアーケードゲームを作っていたのですが、そこで体を壊して、結局コンシューマー部署に異動しました。誘ってくれたのは、もともとアーケード部署のボス。私より先にコンシューマーの部署に行って、セガサターンのタイトルの総合プロデューサーをやっていた石井洋児さんです。

当時、石井さんはコンシューマー部の副本部長になっていたかな。

石井さんの下に『パンツァードラグーン』(1995年)、『サクラ大戦』(1996年)の大場規勝さんといったクリエイターがいました。

そこで『輝水晶伝説 アスタル』(1995年)を作っていたのですが、体が治らなかったので結局セガを辞めまして……。そのあたりの内容が、じつはマンガになっています。

──『若ゲのいたり』でおなじみの田中圭一先生の作品、『うつヌケ』のエピソードのネタにされていますよね!?

(画像はうつヌケ うつトンネルを抜けた人たち 田中 圭一:一般書 | KADOKAWAより)

鶴見氏:

あのマンガで、ゲーム業界でうつになったキャラが私なんですよ。「照美八角」として紹介されています。ある程度バレていますので、いま考えると仮名にする必要がなかったな(笑)。

セガを辞めた辺りの話は『うつヌケ』で描かれていますが……辞めた後は、古くからの友人であるカプコン(当時)の岡本吉起さんに誘われて、アメリカに行くという話もありました。シカゴで、カプコンがピンボールを展開していたからね。

その後、病気が治って、SCEの佐藤明さんの紹介をいただいて、SCEに入ったんです。そこでは吉田修平さんの下で、いろいろ楽しい仕事をさせていただきました。

その後はセガサミーグループのサミーに行って3年間、パチンコの企画に携わっていましたが、その頃、セガ時代のボス・石井さんに、彼が作ったゲームディベロッパー「アーゼスト」に来ないかと誘われたんです。

そこで今はアーゼストで大島直人さん【※1】、楠木学さん【※2】、そして菅野豊さん【※3】といった名だたるクリエイターと一緒に仕事をしています。

※1 大島直人

アーゼスト代表取締役副社長。『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』や『ナイツ NiGHTS into Dreams…』のキャラクターデザインを担当したクリエイター。

※2 楠木学

『パンツァードラグーン』シリーズや、『ゴーストヴァイブレーション』、『ブルードラゴン』、『テラバトル』など独自の世界観でゲームファンを魅了するクリエイター。

※3 菅野豊

アーゼスト執行役員。セガ在籍時、アーケード用ゲーム『忍-Shinobi-』『クラックダウン』などのタイトルの企画・ディレクションを担当。米セガ・テクニカル・インスティテュート (米国におけるセガ開発拠点)に赴任後は『ソニック 2』、『ソニックスピンボール』などの開発に参加。帰国後『ソニックブラスト』など、海外で開発するセガサターン向けタイトルを担当。

──セガには、1989年に入社したそうですね。

鶴見氏:

大学は5年かけて卒業して、セガに入りました。

──なぜセガに?

鶴見氏:

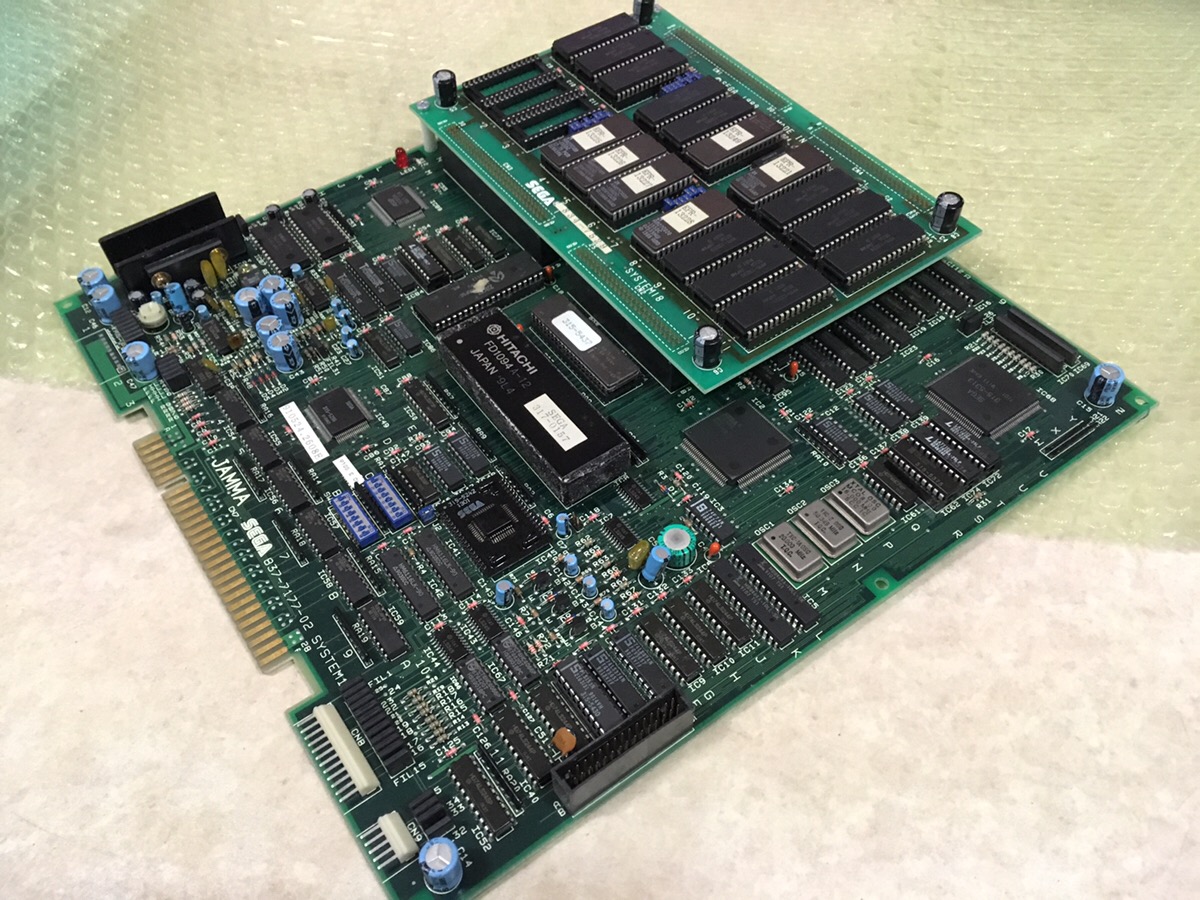

ソフトバンク出版部(現SBクリエイティブ)が発行していたゲーム雑誌『Beep』のライターをやっていた頃、1988年の4月のときに、「セガの新しいシステムボードの取材に行こう」という話が出まして。

ゲームがまだブラウン管の走査線の周波数15kHzで出力されていたときに、24kHzにしたというシステムボード『SYSTEM24』です。つまり、画面のリフレッシュレートが上がって、より高解像度を出せるボードが出たんですよ。

当時『Beep』では、ゲームの紹介だけではなく、ゲームの背景に何があるかを読者にできる限り噛み砕いて説明していたので、「つまり、どこがすごいんだ?」というテクニカルなことも含めて取材に行きました。そこで『SYSTEM24』について、佐藤秀樹さんに取材したんです。

──のちにセガの社長になった佐藤秀樹さんですね。

鶴見氏:

その頃は、ソフトをROMに格納するのが普通でしたが、『SYSTEM24』では“3.5インチのフロッピーディスクでソフトを供給する”という、当時としては革新的な機能を搭載していたんです。

その当時、佐藤さんはセガのいろいろなハードウェア開発に関わっていて、ハードの生き字引のような存在でした。そんな佐藤さんとハードの可能性とか、「周辺機を使ったらこうなりますね」みたいな話で、すごく盛り上がったんですよ。

そのまま意気投合した流れで、就職活動の話が出たんです。私が「そろそろしないといけない」とか、「ナムコが第一志望だけど、セガも面白そうだね」と言っていたら、その場で人事の担当者が呼ばれて、ハードの本部長から内定が出されました。本当にその場で決まっちゃったんですよ(笑)。

──いまの採用事情とはまったく違いますね。

鶴見氏:

入社したら研修期間があって、プログラムを組んだり、社会人としてのあいさつや書類の書き方とかを学んだり、工場やゲーセンのような施設で研修しました。

私も当時、「神田ハイテクセガ」で一週間くらい店員もやりましたね。他には、工場でメダルゲームの『ワールドダービー』のフレームを磨いたりとか。

ちなみに、そのときに倉庫の整理をしていたら、デカい箱がいくつか置いてあって。覗いてみたら中に『テトリス』と書いてあったメガドライブ専用ソフトがどっさりあったんですよ!

──あの幻のソフトですか!? 『メガドライブ ミニ』に収録されるとは、驚きですよね。

「メガドライブミニ」収録ソフト42本が全公開。新規移植作『ダライアス』に幻のメガドラ版『テトリス』が登場、まさかの「メガドラタワーミニ」も発売決定

鶴見氏:

もちろんゲームを作る研修もしました。まだパソコンが普及していなかった当時、ふたりでPC98を1台使い回して、それぞれゲームを作ったことを覚えています。

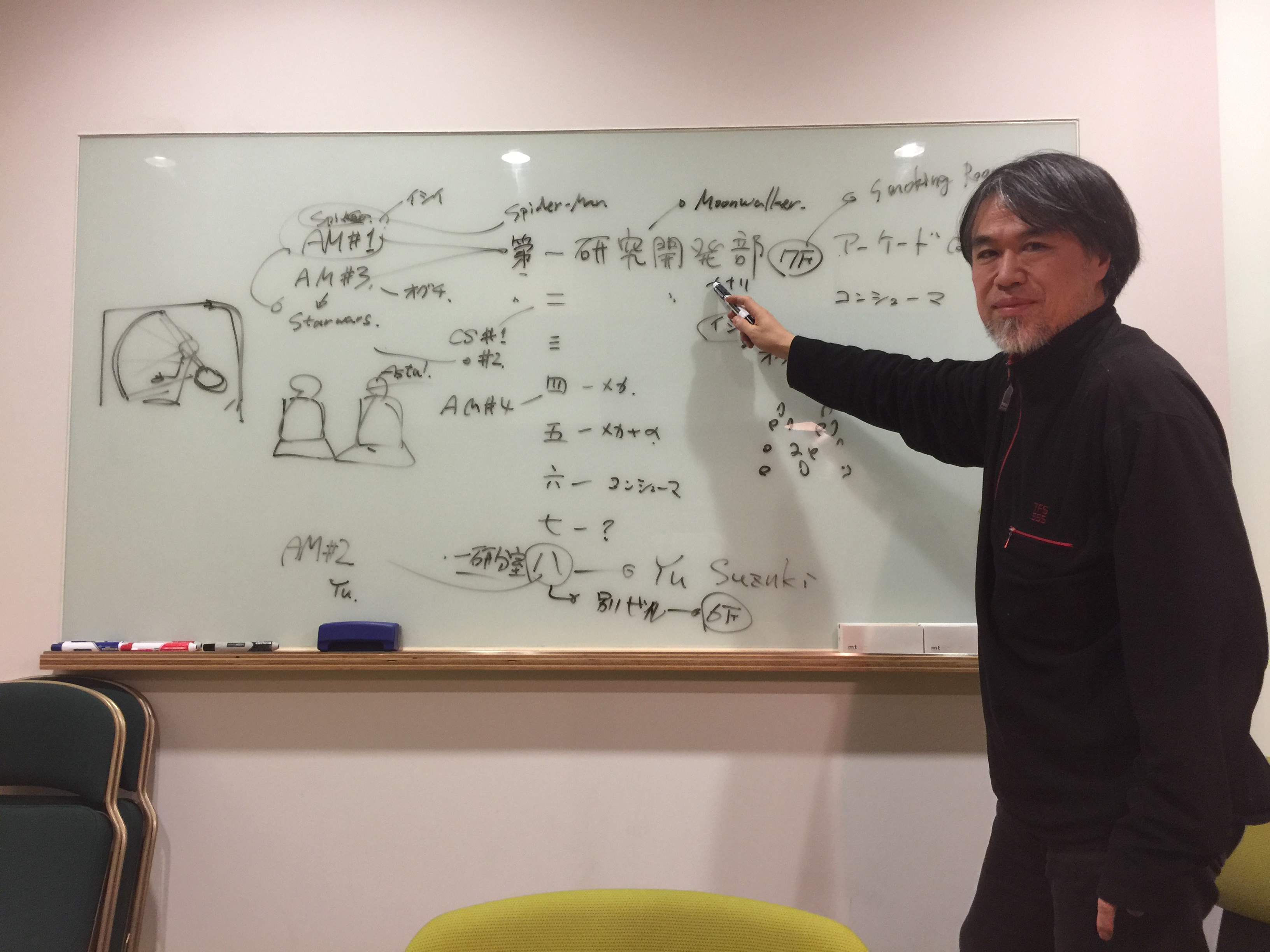

それが終わって、いよいよ配属されるわけですが……私はハードの本部長から内定をもらったのに、「ゲームソフトを作りたいです」と言って、石井さんが副部長をやっていた第一研究開発部(1研)でアーケードゲームを作ることになったんです。『ムーンウォーカー』は、その1研で作られました。

──やっと『ムーンウォーカー』のワードが出ましたね。入社してはじめてのプロジェクトだった?

鶴見氏:

そうです。研修が終わると、ゲーム企画書をたくさん提出させられましてね。1枚の紙に「こんなイメージのゲームで、こんなウリがあります」と説明しまくりました。よければプロジェクトに至るし、ダメだったら別のプロジェクトで手伝うことになります。

……で、話はちょっとズレますが、本社の2号館の7階に喫煙室がありまして。

──え、えぇ。

鶴見氏:

そこは狭いところで、いろいろな階の人間が集まる交流の場でした。タバコを吸わない人までしょっちゅう来ていました。『電脳戦機バーチャロン』の亙重郎はボクの後輩なんですけど、彼はタバコを吸わないにもかかわらず、考えたり、議論をしたりするために来ていましたね。

その喫煙室であるとき、部長の石井さんにいきなり「なあ、マイケル・ジャクソンのゲームを作らないか」と言われたんです。本当に想定外のことでした。

──喫煙室で、ですか。

鶴見氏:

1982年の『Thriller(スリラー)』の大ヒットで、すでにマイケルは誰にでも知られていましたが、1987年の『Bad(バッド)』がリリースされた後、世界的スーパースターになっていました。

でもそのときまで「マイケルのIPで、彼のキャラを使ってゲームを作る」という話がまったくなかったじゃないですか。だから「へっ?」という反応しかできませんでしたね。

しばらく経ってから、正式に呼ばれて、そのプロジェクトを担当することになったんです。

──担当に指名されたのは、以前から鶴見さんがマイケルのファンだったから、とか?

鶴見氏:

違います(笑)。プロジェクトに関わるまで、映画も観ていませんでしたし。名前は知ってはいたけど、「すごくダンスの上手いアーティスト」と「子どもの頃から活躍している超有名人」ということくらいしか知りませんでした。

だから担当になってから、『ムーンウォーカー』のビデオを擦り切れるまで見ましたね。それと、ミュージック・ビデオ。穴が開くほど繰り返しビデオを見て、見れば見るほどマイケルの歌やステージングのクオリティが高く、素晴らしいと感じました。

──もしかしてゲーム『ムーンウォーカー』は、マイケルのアイデアからスタートされたプロジェクトだったのでしょうか?

鶴見氏:

もともとSOAから「マイケルのIPを使ったゲームを作りたい」という話が出たんです。で、「ワールドワイドのIPとして、日本でやらないか」という話がSOAから来ました。

その話が下りてきた部長の石井さんは、プランナーたちにアイデアを募集していました。私がセガに入って研修していた頃に、先輩たちは企画書を提出していたようです。

でも、主にアイデアを出していた人がアメリカに駐在することになってしまったので、企画があったにもかかわらず、実際に動くスタッフがいない状態でした。それで、選ばれたのが私、というわけで(笑)。

ちなみに、元の企画を出していた人は、いま一緒にアーゼストにいる菅野豊さんでした。

──あの『忍-Shinobi-』(1987年)や『クラックダウン』(1989年)の生みの親の?

鶴見氏:

まさにその人。そういえば『クラックダウン』も、『SYSTEM24』を使っていましたね(笑)。

セガでは、同じ企画でもアーケードとコンシューマーで別々に開発することがありましたが、「マイケルのIP」を使ったゲームに関しては、「SOAとのやり取りもあるので、どちらも情報共有をやりながら進めるようにしよう」という話になりましたね。

──『ムーンウォーカー』に関しては、アーケード版とメガドラ版を同時開発で行われたということでしょうか?

アーケード版(左)はクォータービュー、メガドライブ版(右)はサイドビューと、タイトルは同じだがゲーム内容が異なるのは、開発チームがまったく異なるためだった。

(画像はMichael Jackson’s Moonwalker Screenshots for Genesis – MobyGamesより。Screenshot via Mobygames)

鶴見氏:

そうです。同時開発で、ほぼ同じマイルストーンとステップを踏んでやろうという話で。

そこで組まれたアーケードのチームは、ソフトのリーダーをはじめて担当する人間と、はじめて企画を担当する新人の私。さらに中途で入ったデザイナーに、彼の下にも新人。こんな布陣で結成されました。

ゲーム開発の経験がある人間は、「これでプロジェクトに参加するのは3度目」というデザイナー以外、ほぼゼロ。ほとんどの人はゲームを作るのがはじめてでした。だから正直に言うと、“寄せ集め”的なチームでしたね。

──『ムーンウォーカー』が、そのようなチームで作られていたとは……。

鶴見氏:

チームはゲーム開発初心者ばかり、といっても、それなりにスキルが高い人たちでした。特にデザイナーの牧野さんは、アーケード版の『テトリス』(1988年)の猿を描いて、その後『サイバーポリス イースワット』(1989年)のゴリラを描いた方です。この方が、『ムーンウォーカー』ではバブルスを描いたんです(笑)。

──類人猿づいてますね(笑)。

鶴見氏:

人の倍の仕事を半分の時間でこなせた、すごく高い能力の持ち主です。模型も得意で、最初のソニックのフィギュアを作ったのも、この人。大島さんがそれを見て「ソニックの角が7本あるって、よくわかったな」と言ったそうです。

ドット絵で、クォータービューで、マイケル・ジャクソンらしいダンスを描けたのは、彼の手腕によるものでした。

初めてセガの牧野さんが3D化してくれました。スゴイアーティスト!

— Naoto Ohshima (@NaotoOhshima) March 29, 2017

Mr. Makino made Sonic the first time in 3D. It is a picture at that time. He is Sega's greatest artist! pic.twitter.com/10ef5FIJBV

──すごい逸材ですね。心強い!

鶴見氏:

でも、やはり不安だらけでしたよ。コンシューマーチームには、ある程度できる人間が集まって来ていましたが、アーケードチームは「どうしたらいいだろう……」という感じでした。

今ではディレクターがいて、その下にプランナーがいるようなチーム体制がほとんどですが、当時は「プランナー=ディレクター」だった。それこそ、入ったばかりの私には、無理な役なんですけど(笑)。

で、菅野さんの残した企画には、確かクォータービューで「『マーブルマッドネス』みたいにトラックボールで移動するステージで、マイケルがダンスする」というところまでありましたが、そこから実際にゲームにするにはどうしたらいいんだろう、と。

まったくわからないので、直属の上司である課長の小口(久雄)さん【※】に相談したら「あそこにいる先輩に聞けよ」と言われ、その先輩のところに行ったら『シャドウダンサー』(1990年)の開発で忙しく、それどころじゃなさそうで……そもそも会社に泊まり込んでいる朝は、みんなボーッとしているから、ね。

こんな感じで、社内のプロジェクトをどうやって運営するかわからないまま、手探りでのスタートでした。

※小口久雄

1984年セガ入社。第三AM研究開発部部長、ヒットメーカー社長を経て、2004年7月セガ代表取締役社長兼COOに。2019年6月現在、セガサミークリエイション代表取締役社長。

『ムーンウォーカー』は、マイケル本人が監修した

──それにしても、経験の浅いチームにマイケルのゲームを担当させるなんて、セガも大胆ですね。

鶴見氏:

当時のセガのアーケード部署は、体感ゲームがガンガン売れていて、すごく売り上げが伸びていた時期でした。セガが二部上場、一部上場、年間売り上げ五千億とか言われていた、とても景気のいい時代だったんです。

だから、「マイケル・ジャクソンのゲームは当たるかどうかわからないが、プロジェクトを若手にやらせて、まあ成功したらいいよね」程度で、社内ではとても軽く見られていた気がします(笑)。私にトランスレーターもつけないし、問題点があっても「どうにかしろ」的な感じでしたし……。

──マイケル側とのやり取りは、どのようなものでしたか?

鶴見氏:

まず、SOAから「この形で進めてくれ」というスケジュールが来ていました。いつまでにイメージボードを作って許諾を取るとか、いつまでにプレイアブルを作って許諾を取るとか。

今の私からしてみれば“当たり前”すぎるけれど、ゲームを作ることすらわかっていなかった自分にとって「どういうこと?」という感じでしたね(笑)。

しかも、SOA側が、マイケル側と勝手に契約書を締結してしまっていたんです。普通なら「こういう内容をこれまでに作って、入っていなければいけない」ということが、ちゃんと提言されている契約書を部長なりが確認して、同意するはずなのにね。

まぁだから、契約締結までの交渉などなく、それに沿ってイメージボード、ゲームのシークエンスがわかるようなものを作らなければならなかった。それこそ、従来のゲームの作り方と若干違うので、1研にいる周りの人に聞いても、誰もわからなくて(笑)。

──最初の仕事にしては、相当ストレスのかかる状況だったんですね。

鶴見氏:

ゲーム開発の仕事にくわえて、SOAとのやり取りもやらなければならなかったですしね。

当時はeメールなんてなかったから、ファックスでした。それも、自分の部署からのファックスじゃなくて、別のビルにあった海外コンシューマー事業部に行って「これを送ってください」みたいな。

小泉サンという方が担当していたメガドラ版とまとめて、海外コンシューマー事業部から送ってもらっていましたね。

しかも、やりとりは英文で。学生時代はもちろん英語を勉強していましたけれど、必要とされていたのはいわゆるビジネス英語でしたから、たいへんでした。英文の契約書まで読む必要があったりして、「それってゲームの企画の仕事なんですか?」なんて思いながらやっていましたよ。

とにかく試行錯誤しながら、なんとなくいろいろなものを形にしていきました。

──世界的IPでしたから、チェックもかなり大変だったのでは?

鶴見氏:

通常、「IPにはガイドラインがあって、そのガイドラインに外れないようにすれば承認が得られる」というのが基本じゃないですか。

だけどマイケルは本当にゲームが大好きで、コンセプトやイメージボードの承認を取るとき、マイケル本人がチェックしたんですって。

──本人チェックですか、相当ハードルが高そうですね。

鶴見氏:

マイルストーンごとに、開発途中の動画とか、コンセプトシートとか、さまざまなものを送るのですが、そのたびに、マイケルの代理人からフィードバックが来ました。

──ファックスで?

鶴見氏:

そう。その中身がすごいんです。いつも「Mr. Jackson says……(ジャクソン氏が言うには……)」からはじまるんです。マイケルが直接見て、その意見を直接エージェントに伝えている、というわけです。

我々は「マイケル」と気軽に呼ぶけれど、そのファックスでは「Mr. Jackson」となっている。つまりビジネス感がハンパないんです。それはとても衝撃的で、今でも記憶に残っていますね。

「ミスタージャクソンは、マシンガンで壁などを撃った際の銃痕が“M”になるようにお望みになっているので、可能ならば入れていただきたい」とか、資料を送るたびに毎回そういうフィードバックが来るんですよ。

──たとえば、どんなフィードバックが?

鶴見氏:

「マイケル・ジャクソンはアルティメットラストボス以外に、人を殺してはいけない」ということ。だから、マイケルが撃った弾に当たった人間の敵は、吹き飛ばされて浄化されるんです。あ、弾ではなくて、“オーラ”という表現のほうが適切かなぁ。

──確かに、人間の敵は死んでいませんね。

鶴見氏:

あ! 犬は殺してはいけないというのもあったね。

──犬も浄化される?

鶴見氏:

アーマーをつけた犬にして、弾が当たったらアーマーは消えるけど、犬自体は操られていたから逃げていく、ということにしました。犬は悪くないわけですよ。

と、こんな感じで、本人のイメージに関わるところにはマイケルの周囲の方がコントロールしますが、グラフィックに関する修正は本当に少なかったなぁ。たぶん、当時のビデオゲームですから、「これぐらいのレベルなんだろうな」という風に思われていたかもしれません。

──ゲーム内の音声はマイケル自身のものですか?

鶴見氏:

そうです。マイケルに録音の依頼をしたら、引き受けてくれました。

そこで事前に、我々は40〜50個ほどのボイスを依頼したら、それとは違った「フー!」とか「ダッ!」とか「パオー!」とか「アチョッ!」とか「アオッ!」とか、とにかくいろいろな声が60分びっしり入ったデジタルオーディオテープが送られてきて驚きましたよ。

──そのテープ、聴きたいです!

鶴見氏:

昔は今ほど素材の管理をきちんとしていなかったので、どこかへ行ってしまいました(涙)。

その中にあった「フー、フゥー!」という声を、コインを入れた際に鳴るようにしたのですが、「ゲーセンでコインを投入するときに、マイケルの声が鳴り響いたらすごく楽しいよな」と、ちょっとイタズラ心を出して、当時のサウンド担当に「コインが入ったときのこのボイスだけ、音量最大でお願いします」とオファーしましたねぇ。

──たくさんのボイスを提供してくれたということは、マイケルはゲーム制作にとても協力的だったんですね。

鶴見氏:

今考えると、マイケルを音声収録で1時間拘束したら、大変なギャラになるだろうね。そういうことを抜きにして、とにかくマイケルは協力してくれました。

それだけでなく、ゲームの中身に関しても「こういうコンテンツがあればいいな」と提案してくれました。たとえば、「最後のステージでは宇宙船に変身してほしい」とか。

──ラストシーンで、マイケルが宇宙船に変身しますね。

|

鶴見氏:

マイケルの夢というか、ビジョンが大きかった。映画の中にもあったように「ロボットに変身してほしい」ともおっしゃっていました。

でも、ロボットは巨大なので、大きいまま戦わせるとなると違うゲームを作らないといけない。それじゃ厳しいので、「ロボットに変身したとき、拡大機能で一瞬大きくなりますが、また小さくなっていいですか」と問い合わせたら、それでOKをもらいました。

バブルスをゲットすると巨大なロボットに変身。すぐにサイズが戻ってゲーム続行。

──“自分のイメージ”と“ゲームの必要性”を天秤にかけていた、ということでしょうね。

鶴見氏:

そうでしょうね。我々ゲームのプロフェッショナルに任せられるところは、任せてくれました。

小さいときからショービズの世界で経験を重ねて、“我を通しても、いいものができない”といった考えに至ったのかなぁと思いますね。

──マイケルは、セガに最大限の敬意を払っていたのでしょう。

鶴見氏:

その“任せてくれた”ということを強く感じたエピソードに、こんなことがありました。

『ムーンウォーカー』のマイケルは白いスーツ姿ですが、「3人同時プレイをする場合には、何色にしよう」という議論になったことがあって。

──やっかいな問題ですね。

鶴見氏:

「イメージを大切にするのなら、すべての操作キャラを白にしないといけないだろうが、同時にプレイすると混同しちゃうよな」と判断に迷い、マイケルに「白マイケル、赤マイケル、黒マイケルの3色でどうか」と提案したんです。

そうしたらマイケルはあっさり「いいですよ」と。「それはゲームの流儀ですから」と。

自分のイメージを優先しすぎてゲームを台無しにするようなことをしない、という印象がありました。器が大きかったです。

けっしてゲームを「どうでもいい」と思っていたわけではなくて。ゲームが大好きだったから、絶対にないがしろにしたり、適当にOKしたりするわけじゃない。ゲームとして必要であったことをOKしてくれたのだと思います。

──ゲーム愛に満ち溢れたエピソードですね。

鶴見氏:

“器が大きい”つながりで、こんなこともありました。

──どんなエピソードです?

鶴見氏:

ゲームに登場する敵のメカは、映画の『ムーンウォーカー』に基づいて完全にオリジナルで作ったのですが、その中にチーム内で通称「チ○コロボ」と呼ばれるものがあって(笑)。

──What??

鶴見氏:

両足の間からピストンを前後させて攻撃してくるロボットなのですが、完成間近で「これはまずいだろう」という話が持ち上がってね。「子どもたちにこんなものを見せられない」とか、「マイケルからクレームを入れられるのでは」と考えたんです。

とはいえ、もう完成間近でロムにデータが入ってしまっているし……というわけで、そんな感じに見えないように“ピストンの先っちょを先割れ変形させたり”とか、微調整をできるだけ施しました。

──(チーム内でそんなニックネームがついた時点で検討すべきだったのでは)そ、そうですか。で、マイケルの反応は?

鶴見氏:

恐る恐る問い合わせたところ、マイケルは全然気にしていませんでしたね。

──マイケルは、たぶんそこまで連想していなかったのかも。

鶴見氏:

かもしれませんね。

当時はレーティングがなかったので、どこまでやっていいかまったくわかりませんでした。だから「これはやめたほうがいいのかな……」と我々は萎縮して、自粛しようとしていました。

でも、マイケルは度量が広くて、「そんなのはNGなんかじゃない」と。

マイケルは、宇宙船になって宇宙に帰ったのかもしれない

──マイケルがこの世を去ってから10年。ゲームファンとしては、『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』がリメイクされたらいいなぁと思ってしまいます。

鶴見氏:

今の私は、ローカライズの経験などもあったりと、当時に比べてスキルが高くなっていると思います。そのスキルを当時持っていたら、もっと素晴らしいゲームを作れたよなぁと思ってしまいますね。マイケルともっと密にコミュニケーションをして、もっとマイケルの魅力を出すゲームができたかなぁ。

でも、今だったらライセンス料がハンパないだろうね。

当時のアーケード基板の価格は16万円ほどでしたが、そのうちライセンス料が5千円というレベルでした。曲も込みで。

──激安でしたね。

鶴見氏:

今、その額ではムリでしょうね。当時のセガだったからこそ、今ではありえないような破格の条件でマイケルとコラボレーションできて、当時のセガにいたからこそ、そのゲームに携わることができて……ひとつの伝説ができたと言えるでしょう。

──とても幸運ですね、鶴見さんは。

鶴見氏:

マイケルが亡くなってから作られたドキュメンタリー映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』の中で、監督や美術、ダンサーといろいろ議論しながら「いいステージを作り上げていこう」というマイケルの姿勢を見ることができますが、それはまさに、我々が触れたマイケルそのものです。

(画像はAmazon | マイケル・ジャクソン THIS IS IT デラックス・コレクターズ・エディション(2枚組) [DVD] | 映画より)

だから、その映画を観た人なら、「マイケルは、鶴見のようなキャリアの短いペーペーにも、同じようなやり取りをしたんだ」とわかってもらえるでしょう。

あのドキュメンタリーを観直すたびに、「ああ、本当にこの人だったな」と思い出します。エンタメの最高峰の素顔は、『THIS IS IT』──まさに“これです”。

……それにしても、もう10年経つんだなぁ。いまだに未発表の音源が見つかるから、「じつはまだ生きているんじゃないかな」と思うときがありますよ。

──“エルヴィス・プレスリーが生きている説”もありますしね。

鶴見氏:

「エルヴィスが生きている」と言っている人間はバカなんじゃないの? と、かつては思っていたけれど、今なら気持ちがわかります。私自身、マイケルが生きていると思っているのだから。

でもマイケルに限っては、ゲーム『ムーンウォーカー』のラストのように、宇宙船になって宇宙に帰ったのかもしれないですね。

|

『スペースチャンネル5』クリエイター・水口哲也氏の追憶

鶴見六百氏のインタビュー中にも触れられているように、セガの多くのクリエイターが、マイケル・ジャクソンと交流したという。そのひとり、『スペースチャンネル5』シリーズでマイケルとコラボした水口哲也氏にも、話を伺うことができた。

水口哲也氏(以下、水口氏):

マイケルはゲームが大好きで、彼は日本に来ると必ずセガに遊びに来ていましたね。まだ完成していない新作を、開発の人間と同じようにプレイしていました(笑)。

セガ本社で新作タイトルをプレイするマイケル。

セガとマイケルはそういう関係だったので、セガの人間がマイケルの自宅で彼とミーティングすることもありました【※】。

そこで、「今度こういうゲームが出るんだよ」と『スペースチャンネル5』のデモビデオを見せたら「すごく面白いから何かやりたい。出たい」ということになったそうで、すぐに「マイケルが出たがっている」という電話がかかってきました(笑)。

最初は、何のマイケルかわからなかった。「どこのマイケル?」と聞いたら「マイケルって言ったらマイケル・ジャクソンだろう」と言われ、ビックリしたのを覚えています。

※セガのサウンドチームとマイケル・ジャクソン側をコーディネートした坂崎ニーナ眞由美氏の著書『マイケル・ジャクソンの思い出』によると、当時セガの研究開発本部長を務めていた鈴木久司氏が1993年から何度もマイケルの豪邸・ネバーランドを訪れたことがあるという。つまり、鈴木氏から『スペースチャネル5』の紹介があった可能性が高い。

うれしい反面、「これは大変なことになったな」と思いましたね。電話がかかってきたのは開発が終わる1ヵ月前でしたからね。

ほとんど完成していて、しかもあと1ヵ月しかないのに、「何ができる?」と。うららをマイケルに変えるなんてことは、ぜったい無理だし。だから正直なことを言うと、マイケルに断ろうと思いました。

……でも、すごくやりたい。マイケルのMVにも、ものすごく影響を受けているし、みんなリスペクトしている。でも、やりたいけど、変なものができたらザッツオールでしょう? だから、やるのだったら、『パート2』のときに、と思ったんです。

だから、『パート1』については、向こうから断ってくるような条件を出しました。それは、「モロ星人に踊らされている人のひとりをマイケルに変える」。

これくらいしかできないから、きっとマイケルは断ってくるのかと思いました。そうしたら……

(マイケルの声のものまねをする水口氏)「Oh, OK!」……だって!

すぐにセリフ作ってスクリプトを送ったら、テープが届きました。でも、そのテープを聴いて「うわー、ダメだ、こりゃ」と思いました。

なぜなら、あまりにもテンションが低かったから。「Thank you, Ulala!」なんて、ぜんぜん盛り上がっていない。他の役はテンションが高いのに。

あわててマイケルに電話して、「すみません、周りのテンションはこのくらい高いです」と。サンプルを送って、「それにあわせて“パー”と言ってください」とお願いしました。

ちなみに他の役は、ほとんどが開発スタッフ。デザイナーもアートも、サウンドもプログラマーも、みんな役を持っていました。

その後送られてきたのが、ゲームにも使われた、なんとかテンションの高いセリフでした。

これが、1作目のマイケルとのコラボの思い出ですね。そんな彼は、『パート2』では素晴らしい演技を披露してくれました。局長、キャプテンをやってくれたのです!

マイケル・ジャクソンに勝った男──中 裕司氏の、マイケルとのゲーム体験

マイケルとセガとの親密な交流の中には、もちろん『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』の生みの親・中 裕司氏の姿もあった。2016年、スペインで開催されたゲームイベント「Fun & Serious」にゲストとして招かれた中氏は、そこでマイケルにまつわる面白い思い出話を披露してくれたのである。

中氏によると、あるときマイケルは恒例のセガ本社ツアーで、体感ゲーム『パワードリフト』の4人プレイをすることになったという。

プレイするのは、マイケルと、ともにセガに連れてきていた息子と娘。そして残り一席は、中氏が座ることに。中氏は事前に、当時の上司・鈴木久司氏から「マイケルに勝たせろよ」という極秘命令を受けていた。

いよいよゲームスタート。

中氏は、上司からのミッションを完遂しようと、けっしてわざとらしくない接待プレイに勤しんだ。抜きつ抜かれつのスリリングなレース展開に、マイケルは上機嫌だ。

そしていよいよラスト一周。もうすぐ、このプレッシャーから解放される……! と緊張が緩んだ最後の瞬間、思わずマイケルを追い越してしまったのだ。

まさかゴール寸前に、マイケルがありえない操作ミスでクラッシュしてしまうとは……そのプレイを予見することなど、誰にもできないことだろう。本当に。絶対。

「ドゴッ!」

マイケルより先にゴールした瞬間、鈍い音とともにシートが揺れたのを中氏は感じた。鈴木氏の怒りに満ちた蹴りが、勢いよくシートにお見舞いされたのだろう。

中氏は、しばらく座席を立つことができなかったという。

音楽やダンスで子どもを楽しませ、世界を癒すことに一生を捧げたエンターテイナー、マイケル・ジャクソン。

素晴らしい曲やPV、愛のメッセージや他人への思いやり……。この世に彼が残してくれたものはたくさんある。

『マイケル・ジャクソンズ ムーンウォーカー』や『スペースチャンネル5』も、その“彼が力を注いで、魂を込めて残してくれたもののひとつ”であることを、この記事を通して感じていただければ幸いだ。

あれから10年がたった今、ゲームメディアとして、この記事を公開できたことを、とてもうれしく思う。

※掲載しているマイケル・ジャクソンのスナップ写真は、著者が取材先等から入手したものです。

【あわせて読みたい】

マニア垂涎! ゲームのレアなお宝がゴロゴロ。中古ショップBEEPの巨大倉庫にはゲームの歴史が眠る…元ファミ通・名物編集長と行ってみた「めちゃくちゃコアな“レトロゲーム・レトロPC・アーケード基板の専門店”がある」との情報を聞きつけて、「ファミ通町内会」の冷凍食品氏&元ファミ通編集長・バカタール加藤氏が、「BEEP秋葉原店」にお邪魔。その巨大倉庫で見つけたお宝の数々とは!?