『Among Us』(Innersloth)や『Fall Guys: Ultimate Knockout』(Devolver Digital)が世界的にヒットし、『クラフトピア』や『天穂のサクナヒメ』という国産ゲームが50万本以上のセールを記録するなど、いまやインディーゲームはインディーゲームという枠を超えつつある。

- 『Among Us』 © Innersloth LLC

- 『Fall Guys: Ultimate Knockout』 Copyright 2019 Mediatonic. All Rights Reserved.

- 『クラフトピア』© 2019, Pocketpair, Inc.

- 『天穂のサクナヒメ』©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

昨今はゲームクリエイターの独立も増えているほか、集英社や講談社といった出版社がゲームクリエイターの支援を行うなど、個人や小規模チームのクリエイターが作りたいゲームを作れる環境がより整いつつあり、インディーゲームの発展は今後さらに加速していくことだろう。

『サイレントヒル』『サイレン』『グラビティデイズ』を手がけた外山圭一郎氏が新スタジオ「Bokeh Game Studio」(ボーカゲームスタジオ)の設立を発表

集英社、個人&小規模ゲーム開発を支援する「ゲームクリエイターズCAMP」発表。最大2000万円の資金援助など提供される『ONE PIECE』ゲーム化コンテストなど開催

その一端を担っているのが、任天堂やSIE、あるいは『天穂のサクナヒメ』をパブリッシングしたマーベラス、インディーゲームのパブリッシングを専門とするPLAYISMといった、ゲームパブリッシャーだ。これまでインディーゲームは、自分たちで開発し、自分たちで販売することがほとんどであった。しかしここ最近は、先ほど挙げたようなパブリッシャーと協力し、ゲームの存在や魅力をより広くアプローチする事例もよく目にするようになってきた。

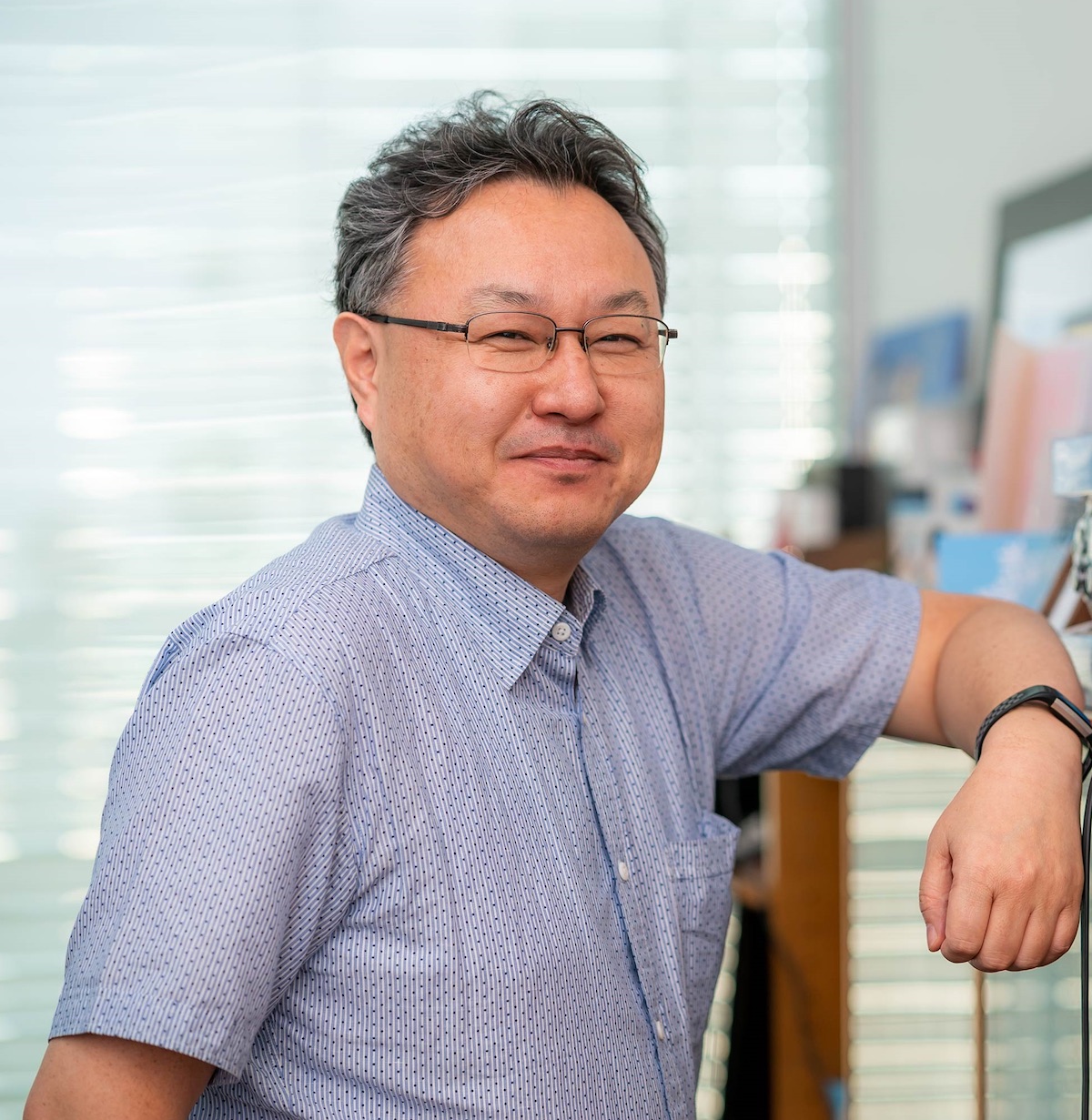

今回は、そんなインディーゲームの過去と未来をソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)インディーズ イニシアチブ 代表の吉田修平氏に伺った。吉田氏は初代PlayStationの時代からPlayStationに携わっていた人物であり、インディーゲームをこよなく愛し、SIEの中からインディーゲームをサポートし、ゲーマーたちに向けてその魅力を発信し続けている。

このインタビューでは、そんな吉田氏から見たインディーゲームの定義や魅力、そしてもう少し踏み込んだ話題として、ゲーム開発が大規模化することで、ゲーム制作者たちは何を失い、インディーゲームは何を取り返したのかなど、吉田氏ならではの視点からさまざまなお話を伺った。

なお、本稿は、VR空間で2021年4月29日~5月5日まで行われたインディーゲームの展示イベント「GameVket ZERO」の一環として実施された動画配信「SIE吉田氏が語る!SIEのインディーズゲームへの取り組みと未来~なぜSIEがインディーズゲームを応援するのか~」を書き起こしたものである。聞き手は電ファミニコゲーマー編集長の平信一が務める。

初代PlayStationの時代は変わったゲームがいっぱい出ていた

|

――今回のテーマは、「SIE吉田氏が語る!SIEのインディーズゲームへの取り組みと未来~なぜSIEがインディーズゲームを応援するのか~」ですが、インディーゲームに限らず、VRなども含めて色々と幅広くお話を伺えればと思います。

吉田氏:

よろしくお願いします。

――吉田さんはかなり初期の頃から、インディーゲームに注目していたといいますか、騒いでましたよね(笑)。

吉田氏:

大好きですね、大好物です(笑)。

――吉田さんがインディーゲームに関心を持ったきっかけや、興味を抱いた最初のタイトルは何ですか?

吉田氏:

最初のタイトルと言われると難しいのですが……私は、2000年から2008年までアメリカで仕事をしていたんです。2000年代の後半といえば、まさにインディーゲームのブームがアメリカで始まった頃でして、その勢いを肌で感じてすごいなと思いました。

もともと私は、「なにこれ?」みたいな、新しさを感じるゲームが好きだったんです。初代PlayStationの時代にも、変わったゲームがいっぱい出てきましたよね。

――インディー的な作品がありましたね。

吉田氏:

ですよね。当時は、10人くらいのチームが1年くらいの期間でゲームを作っていました。今から思えば、あの頃のゲームはインディー的なものが多かったですよね。発想だけで突き進んでいく、みたいな。初代PlayStationにはそういったゲームがたくさんあり、我々も応援していました。

これまでは、パブリッシャーさんがお金を出して、「こういったゲームが流行っているので、こういうのを作ってください」とか、「うちのシリーズモノの続編を作ってください」といった、かなりビジネス的で商業的な意味合いを持つタイトルが多い状態でした。

インディーゲームの良さは、デベロッパーさんが自分で作りたいものをそのまま出せるところですよね。デジタルなので、どこの国のデベロッパーさんでも世界に向けて発信できる。その結果、面白くて変わったゲームが出てきましたよね。

――確かに。

吉田氏:

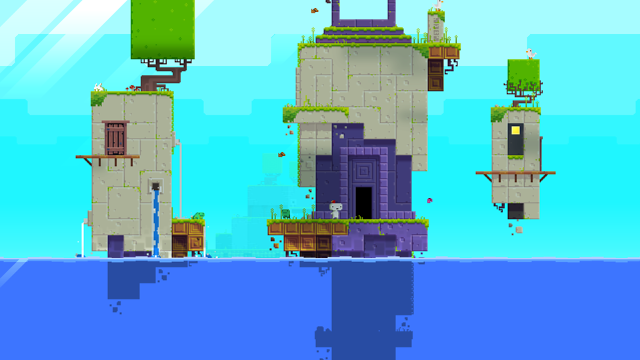

当時、最初の頃って資金力が少なかったからだと思うんですが、『Braid』(イグニッション・エンターテイメント・リミテッド)とか『FEZ』(Polytron Corporation Inc.)など、2Dのゲームでしたね。でも、「昔作られても良かったと思うんだけども、作られていなかった」みたいな、アイディアが優れたものが多くて。

- 『Braid』 © 2010,Number None,Inc. Published by Ignition Entertainment Ltd in partnership with Hothead Games, Inc.

- 『FEZ』 ©POLYTRON CORPORATION

これはPlayStationにもちょっと責任があるんですが、“3Dグラフィックス!”“リアルな映像!”みたいな方向に、大手を含めて進んでいました。そのため、2Dゲームの進化を業界全体でやめていたような時期がしばらくあったんです。

そこをインディーデベロッパーさんが拾って、「2Dのゲームも、進化したらこんなことが出来たよ」みたいな。こういった流れが出てきたのが、その頃(2000年代後半)だったと思います。

――なるほど。

吉田氏:

『風ノ旅ビト』や『Sound Shapes』(共にSIE)などは、本当にオリジナリティに溢れていて楽しかったですね。だから、2008年に日本へ戻ってきた時に私は驚いたんです。「みんな、インディーゲームをやってないの?」って(笑)。

- 『風ノ旅ビト』 ©2012 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by thatgamecompany.

- 『Sound Shapes』 ©2014 Sony Interactive Entertainment LLC

――(笑)

吉田氏:

その時、日本の皆様にもインディーゲームをもっと知って欲しいと思い、よく口にするようになりました。

SIEから『風ノ旅ビト』が生まれた背景

――ゲーム業界はこれまで、パッケージ販売が前提のビジネスでしたよね。しかも、フルプライスが基準で。それに見合うように内容も豪華さが求められ、この基準が常識のような形になっていました。

ですが、ダウンロード配信が前提になると、製造コストや流通コストがなくなり、例えば2000円とかで販売できるようになりましたよね。その結果、これまで目を向けられていなかった隙間の需要みたいなものが埋まり、自由度が出ましたよね。

吉田氏:

フルプライスのパッケージでパズルゲームとか、出しにくいですよね。

――5000円や6000円を払って買う気が起こるかと言われると、なかなか難しいです。ところで、インディーゲームを制作する方々……例えば、『風ノ旅ビト』を開発された「thatgamecompany」とは、どういうきっかけで知り合われたのですか?

|

吉田氏:

2006年にPlayStation 3が発売になり、この時に我々もPlayStation Network上のストアで、デジタルディストリビューションを始めました。ですが、当時はまだ、フルプライスのパッケージゲームをデジタルでそのまま販売するというのは、やっていなかったんですよ。お店との関係もありましたから。

デジタルで配信でき、容量も少なめなタイトルをストアに並べないといけない。こういった状況の中で「ファーストパーティとして何をやろうか」と思案した時に、ひとつのアイディアとしてあったのは、昔のゲームやアーケード作品をリマスターして出すというものでした。

これは需要があると思いましたが、ビジネス的にも挑みやすいので、「サードパーティさんがやってくださるのでは」と判断して取りやめました。そして、「我々はオリジナルで新しいものを作ってくれる人を捜そう!」と決めて動き始めました。

当時、サンタモニカスタジオのディレクターがカリフォルニア大学の卒業生で、色々教えていたんです。そうした関係から同大学のゲームコースの卒業生たちに「ウチでゲームを作らない?」と声をかけ、サンタモニカスタジオのオフィス内に場所を用意し、インキュベーションのような形で入ってもらいました。それが、「thatgamecompany」です。

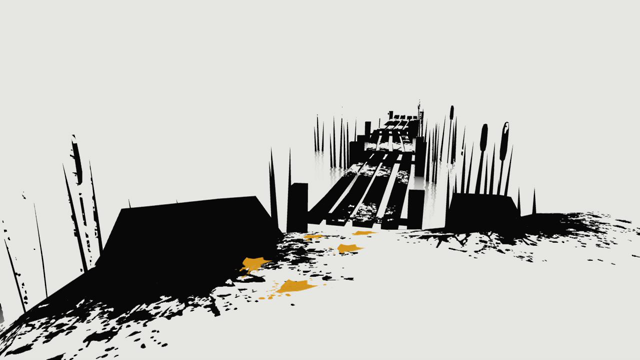

その他にも、『The Unfinished Swan』(SIE)や『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』(Annapurna Interactive)などを開発した「Giant Sparrow」も、サンタモニカスタジオの中に場所を用意して入っていただきました。

- 『The Unfinished Swan』 ©2012 Sony Interactive Entertainment LLC

- 『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』 © Annapurna Interactive, 2017

――それは、社員としてではなく?

吉田氏:

そうです。場所だけ用意しました。それぞれ会社を作られているので、「ここから先は、thatgamecompanyの場所ですよ」という形で入ってもらって。そうすることで、ウチのプロデューサーや『ゴッド・オブ・ウォー』のチームと交流が生まれるじゃないですか。技術的なことが学べたり、人間関係が出来たりと、いい感じにやってましたね。

――そのタイミングでこういったことが出来たのがすごいというか、先見の明がありますよね。それこそPlayStationの初期とかでも、当時ゲームを作っていた若手が、SIEの青山のビルに集められてゲームを作っていたとか、そういう話を聞いたことがあります。それと似たようなノリというか。

|

吉田氏:

そうですね。ウチの文化的な形で言うと、「新しいクリエイターを見つけて、新しいものを作ってもらおう」というのがあります。ソニー株式会社(当時)と株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁でスタートしたため、ソニー・ミュージック側のカルチャーにあった「アーティストをディレクションしていく」という、いわゆるA&Rのような感じでアーティストを捜そうと普通にやってましたね。それが今でも、会社の文化や考え方として残っているのかなと。

――ゲームを作る開発者をアーティストとして扱うというのが、SIEさんがPlayStationで始めた功績のひとつとして言われていますよね。

吉田氏:

かつては、日本に限らず「クリエイターは名前を出させない」という業界でしたよね。だから、アーケードゲームの中にこっそりイニシャルを入れたりとか(笑)。でも、業界もどんどんと変わり、特にアメリカではGame Developers Conferenceなどで横の繋がりが積極的に広がっていますね。日本でも、CEDECなどで色々な会社さんがプレゼンをされるようになり、健全な状態になっていったなと感じています。

ですが仰られたように、初代PlayStationの頃に我々がクリエイターを表に出そうとしていたのは、新鮮な目で見てもらっていたのかなと思います。

常に新しいものがインディーから出てくる

――後々の話にも繋がると思いますが、インディーゲームの魅力って、ゲーム産業が大規模化していく中で、一種のカウンターカルチャーというか、アンチテーゼといった側面もあるんじゃないか。

吉田氏:

はい、ありますね。すごくあります。

――ゲーム開発が大規模化することで、ゲーム制作者たちは何を失い、インディーゲームは何を取り返したのか。吉田さん的に思うことがあれば、教えてください。

吉田氏:

私自身、2年前まで制作側にいて、初代PlayStationからPS5のタイトルまでずっと作ってきました。ハードが進化するに従ってできることが増え、規模も大きくなり、予算も時間もたくさんかかるようになる。

1タイトルにかけるリソースの多さと時間は、いわばリスクですよね。ビジネス的にも。そこからは、これまでチャレンジされなかったジャンルやモノは扱いにくいですよね。しかも1タイトルごとの規模が大きくなると年間に取りかかれるタイトル数も減りますし、ユーザーさんが待っているシリーズの続編も作らないといけない。

こうなると、新しいものに取りかかる機会はますます減っていきますよね。大手だとより顕著に。でもエンタテインメントの世界って、常に新しいものが出てこないと、業界全体が活性化しませんよね。

例えば、これまで全くなかった「バトルロイヤル」のようなものが出てくると、ドカンとヒットして一番大きな市場になったりする。そういうことがあっという間に起こるのが楽しいですよね。

最初から大手が予算と時間をかけて作るというよりは、小回りが利く、あるいは商業的なマーケティングは気にしないインディーデベロッパーが、「思いついたので作ってみました」と世に出し、これは面白いとインスパイアされた他の会社がやってみて……みたいな実験的な試みの中から、業界の次の世代を引っ張っていくような新しいものが作られていく。これはもう歴史だと思うんですよね。『Minecraft』(Mojang AB/日本マイクロソフト)しかり、『PUBG』しかり。

常に新しいものがインディーから出てきていますし、今後もそうならざるを得ない業界の仕組みというのがあると思います。

――これは任天堂さんの話になりますが、青沼英二さんが「100人で2年かけて作るゲームと、10人や20人のチームで5年かけて作るゲームは、やっぱり違う」と仰られていたんです。「10人で5年かけて作るゲームにしか出来ないことがある」と。

まず2Dゲームで開発、社員300人で1週間遊ぶ!? 新作ゼルダ、任天堂の驚愕の開発手法に迫る。「時オカ」企画書も公開! 【ゲームの企画書:任天堂・青沼英二×スクエニ・藤澤仁】

吉田氏:

『ポケモン』とかもそうですよね。

――10人で5年かけることでしか作れないクリエイティビティとか面白さって、何だと思われますか?

吉田氏:

インディーゲームで名作と言われるゲームを見ていくと、実はどれもすごく時間をかけて作られているんですよね。制作期間自体も長いんですが、「もうゲームがほとんど出来てるじゃん」と思われるような状況になってからが長いんです。デベロッパーが「まだまだ良くしたい」と、ポリッシュしているんですよね。そして、自分が本当に満足してからリリースされるので、完成度が本当に高いんです。

あとは大手というのは大きな規模で、お金をかけて作ってマーケティングしますから、マーケティングのスケジュールで広告枠を買ったり発表イベントなどの場所を押さえるんですよね。メディアさんにプレゼンし、フィーチャーもしていただきますし。

そのスケジュールは、あまり変えられないですよね。すごいご迷惑をかけることになるので。だからベテランのチームは、落としどころのスケジュールを見ながらカットしたりして、まとめていきます。

インディーの場合は、とりあえず自分たちが食っていければ、または続けていければ、特に発売日を発表しているわけでもないので、スケジュールの柔軟な対応が可能。また発売日を発表していても、ユーザーさん以外には迷惑をかけないので、納得いくまで作れるというのがあるかなと思います。