漫画の連載1回目で理想的なのは『スター・ウォーズ』と『インディ・ジョーンズ』のどちらか?

──鳥嶋さんはよく「3話目まで見る」というのを公言なさってますよね。3話目まで見るとだいたい分かる、っていう。

鳥嶋氏:

なぜ「3話目まで見る」って言い方をするかというと、『少年ジャンプ』は10週で連載が切り替わるんですよね。そうすると、3話までの読者アンケートでダメだと連載会議で「検討」の枠に入っちゃうわけ。

1話目は巻頭カラーでページ数も多いから、だいたい3位までに入らなきゃいけない。そうすると2話目でちょっと落ちる。で、1話目と2話目では、小説で言えば第1章を描かなきゃいけない。それで3話目のアンケートで10位を割るようだと、もう目はない。

2話目、3話目でどれぐらいアンケートを落とさないかで、連載の運命が決まってくる。だから3話目まで見ると、だいたいその作品の展開の仕方とか力量が分かるってトコかな。

──鳥嶋さんがおっしゃる「こういうのはダメな漫画」って、表面的なところだけを聞くと、言い方はよくないですけど「うるさいオッサン」とか「老害」みたいな発言に聞こえがちじゃないですか(笑)。

鳥嶋氏:

ははは(笑)。

──でも、鳥嶋さんのおっしゃる話の内訳を聞くとメチャクチャ納得できるんですよね。なので、今回もその内訳というか、実例みたいな話をいくつかお聞きできればと。

鳥嶋氏:

今はもう伝わるかどうかわからないけど、僕が新人の漫画家によくしたのは「『スター・ウォーズ』と『インディ・ジョーンズ』は誰でも知ってる映画だよね。で、「どっちが好き?」」という話だね。

じつは「漫画の連載第1回目で理想的な見せ方」と、「まったくお話にならない見せ方」がこの両者だよ、と言うんですよ。

(画像はAmazon | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 リミテッド・エディション [DVD] | 映画、Amazon | インディ・ジョーンズ 4ムービー・ベストバリューDVDセット (期間限定スペシャルプライス) | 映画より)

『スター・ウォーズ』って、まず最初に字幕で設定の話が出てきて、なかなか本編の話に入っていかない。これがいちばんダメな実例だよね。

一方の『インディ・ジョーンズ』はいきなりアクションで主人公が洞窟に入っていって、宝物を獲って違う物に置き換えるんだけど上手くいかなくて、罠にかかっていろんなものが主人公に押し寄せてきて、逃げて洞窟から出てきたところで一段落する。

つまり、誰が主人公なのか、どういう世界観でどういう物語なのかが一発で分かる。だから、連載の第1回目としては『インディ・ジョーンズ』がベストなんですよ。

これが雑誌の連載1回目だと、最初のところにカラーページがついてるわけだよね。カラーページで『スター・ウォーズ』みたいに、設定を語ってもしょうがないわけですよ。『インディ・ジョーンズ』みたいにパッと主人公を出して、ひとりしかいないから「こいつが主人公だ」ってすぐ分かるわけだよね。

それで洞窟に入ってアクションをすれば「こいつは宝物を獲るヤツなんだな」って分かって、世界観も分かる。主人公の紹介、世界観の紹介がすごく短いページでやれる。しかも一切セリフはなくて絵で見せる。こういう話を新人にして、「さぁ、どっちの方が良い?」って。

──「絵で見せる」というのは、上手い漫画ほど本当に巧みに使っているなと思います。同じ状況を表現するのに、小説であればセリフのほかに地の文を読まなきゃいけなくて、読むのにも30秒ぐらいかかるものを、漫画だったら見た瞬間の2秒や3秒で伝わる。

じつは漫画って、「時間あたりに与えられる情報量の濃度」で言ったら、映像や文章よりかなり濃いんじゃないかと、鳥嶋さんのお話を聞いて気づいたんです。

なんで上手い漫画は読みやすいのか、なんで子どもがこんなに漫画に親しむのかみたいな理由ってそこにあるのかなと。

鳥嶋氏:

僕が上手いなと思う漫画家のひとりにあだち充さんがいるんだけど、あだちさんが『タッチ』や『みゆき』を描く前に『サンデー』の増刊号でやってた『ナイン』という作品があって。

これを見た時に僕が衝撃を受けたのは、「セリフが最小限に抑えられている」ことだったの。で、さっきも言ったように漫画は話し言葉でストーリーが進むから、好きな男女が話をする時に、現実では「私はあなたが好きです。なぜならば……」なんて演説はしないわけだよね。だから、言葉が「え、あの……」「何?」みたいにすれ違っていく。

でも顔を見ればなんとなく気持ちが分かる。「お互いに好きだ」という気持ちのドキマギした感じを、あだちさんはすごく上手く伝える。どうしてそれが伝わるかというと、あだちさんはセリフを最小限にして絵で表現しているから。

たとえば主人公の気持ちがすごく暗い時に、ふたりがいる喫茶店の窓を雨がずっと流れている。それを心象風景として見せる、みたいな見せ方がすごく上手い。

だから、あだちさんの漫画って「一回読み終わった後でもう一回読める」んだよね。セリフで演説している漫画って、一回ストーリーが終わっちゃったら読めないのよ。繰り返し読めるというのは、さっき平君が言ったように、情報密度があるから。

よく言われるのは「あだちさんの漫画には、コマとコマの間に空白がある」ということ。間(ま)があって、そこを想像させる。そういう上手さがあるからこそ、あだちさんの漫画は時間が経っても古びないんじゃないかな。

『ドラゴンボール』第1話目の構成は『未来少年コナン』と同じだ

──今お話いただいたような、「編集者が作品のクリエイティブな側面にどう関与しているか」という話をもうちょっと詳しくお聞きしたくて。

というのも、一般的な編集者、あるいは目立つ編集者のイメージって、やっぱりプロデューサー的なんですよ。半分スポークスマン……というと言いすぎかもしれないですが、要するに「作家さんの代わりに表に出てくる人」というか。

でも僕は、編集ってかなりクリエイティブな作業だと思うんですよ。この記事みたいなテキストにしても、言う順番を変えるだけで、分かりやすさや伝わりやすさが変わってくることもある。

映画でも監督(ディレクター)がちゃんと編集を見るじゃないですか。そのぐらい編集ってクリエイティブな本質に絡んでいるんだけど、なのになぜ「編集者なんていらない」っていう話になるんだろうなと。

鳥嶋氏:

「編集はいらない」って言う人がクリエイターサイドから出てくるとすれば、それは「正しくなされた打ち合わせ」を経験していないからだと思う。

自分の作品がもっと良いものになる、自分が思っていたものよりもっと綺麗になっていく。そういう瞬間を経験していないからだと思う。

|

たとえば、自分が車をセッティングして走らせてるとして。そのデータをピットで見ていたエンジニアが「ここはエンジンの回転をこういうふうにして、ここでハンドルを切ったらもっと速く走れますよ」とドライバーと話して、一緒にマネジメントをすると、それだけで記録がぜんぜん違ってくる。

車のセッティングが変わればさらに変わってくる。そういうデータを見てどうこうっていうのが編集者の仕事であり、打ち合わせなんだよね。

──でもそれってやっぱり、編集者の力量が大きく関わってくるわけですよね。そういう実際的な打ち合わせをしていくうえで、編集部や出版社で編集者をどうやって教育しているものなんでしょうか。知り合いの現場の編集者の方々からも、編集者自体の育て方についてはあまり聞いたことがなくて。

鳥嶋氏:

僕が『ジャンプ』にいた時は先輩の忠告とかアドバイスが古びてて、まったく役に立たなかったというのがあって(笑)。そうすると聞かなくなるよね、邪魔だから。

ただ一方で今にして思えば、僕が漫画をまったく分かんなかった時に、簡単な文法を教えてほしかったね。僕は結局、自分で山ほど漫画を読んで学んだものだから。

たとえば、漫画の原稿を見る時に……これを聴いている人は必ず見てほしいんだけど、「漫画を1ページずつ見る編集者」は素人だから、すぐに席を立ったほうがいい(笑)。

原稿を2枚置いてちゃんと見開きで見るのが、最低限のレベルとルール。なぜなら、これが雑誌に載る形だから。

見開きの中で読者がどういうふうな目の動きをするから、どういうふうなコマの置き方をするのが親切なのか。あとはダラダラと見せずに、まずこれをパンと見せてから、後でこっちを見せるやり方もある、とかね。そういうものってやっぱり最低限レベルの文法だから、セオリー化して見せてほしかったな。

──見開きで見せるということで言えば、「ページをめくる手前のコマは次のページに興味を持たせるコマにしましょう」みたいなお作法があるわけじゃないですか。とはいえ、今のデジタル化された時代に、見開きで見ることも少なくなってきているので、そこがそのままでいいのかという議論は当然あるのかなとは思います。

一方で、僕がこの2〜3年で聞く限り「共有すべき漫画の基本」は間違いなくある。でも、今のところそれをアウトプットしたものはほぼないのかなと。それこそ「『ジャンプ』の漫画の書き方」みたいな本はいろいろと出ていますけど、そういうところまで踏み込めていないものが多くて。

鳥嶋氏:

今現場にいる人間がそんなことをやるって言いだしたら、「そんな時間があるんだったら、今の漫画を何とかしろ」って言われるに決まってるんだけどね(笑)。

|

ただ、『ジャンプ』に限らずいろんなところでちょっとずつ、そういう動きは出てきていると思う。

とはいえ、それらは各論に過ぎないから、もっと原理的に「漫画って何?」「何からできている」「じゃあどういうふうに作っていく」「どういう視点で見ていけば構成されていくのか」ってことを、言わなきゃいけないと思うんだよね。

僕も機会があればそれをできないかなと考え始めていて。自分が関わって苦労した『ドラゴンボール』を見て、小学館の資料室でちばてつやさんの『おれは鉄兵』の1話を50回見た時と同じように、「なぜこのコマ割なのか?」「なぜこの絵なのか?」「なぜこのアングルなのか?」というようなことを考えながら漫画を見ているけど、なかなか奥が深いよね。

やっぱり改めて思うのは、鳥山明さんの目の良さ、勘の良さ、空間把握能力のスゴさ。彼の才能を改めて感じる。

まぁ手前味噌だけど、僕の指導も正しかったと思う(笑)。でも、鳥山さんにはそれを超えた才能がある。だから僕の伝えた1が、2や3になって出てくるんだよね。

『ドラゴンボール』が今なお人気なのは痛し痒しなんだけど、今なお人気がある最大の理由は、キャラクターと動きでできているという漫画の本質に即して「良くできている」からだと思うね。

──ちなみに鳥山明先生との間で、鳥嶋さん的に「これは彼の役に立ったかな」というエピソードや思い出はありますか? 編集者としてここは貢献できたかな、みたいな。

鳥嶋氏:

彼は覚えていないかもしれないし、「それは違う」というかもしれないけど、僕の中で言うと『ドラゴンボール』の第1話、ブルマが来て悟空を引っ張り出すというボーイミーツガール……逆だね。少女が少年に会って、そのことによってドラマが始まっていく。

この展開って、僕が当時、鳥山さんに3話ずつダビングして送った『未来少年コナン』【※】なんですよ。

(画像は未来少年コナン公式ホームページ|NIPPON ANIMATION OFFICIAL HOME PAGEより)

『未来少年コナン』を知っている人は分かると思うけど、ヒロインのラナが海に打ち上げられて主人公のコナンと知り合って、敵が追いかけてきてラナがさらわれる。コナンがそれを追いかけていくところからストーリーが始まって、壮大な物語につながっていく。

これは手塚治虫さんが言う「大河ドラマ」なんです。「ポツ、ポツと雨が降ってきて、“雨かな”と空を見上げるとザーッと降ってきて。そして地面に落ちた雨水が小さな川になって、それがやがて大きな川になって、ついには海にたどり着く。その水の流れがドラマです。大きな川だから“大河ドラマ”なんです」と。

『未来少年コナン』でも、ふたりの出会いがやがて大きなドラマにつながっていく。でもこの出だしって、実際はたったふたりのキャラしか出てこないから、連載の1回目でもちゃんと描けるんだよね。こういう作り方って上手いな、って。

で、鳥山さんはたぶん頭の中にそれが残っていたのか、『ドラゴンボール』の1話目の作り方って、『未来少年コナン』の1話目とまったく違っているように見えるけど、ストーリーの作り方の根幹のシステムは一緒なんだよね。だから、こういうのは上手くインプットできたかな、って思うね。

優秀な編集者とは、目の前の作家に愛情とリスペクトを持てる人間だ

──編集者の役割がこれまでおっしゃったものだとして、でもそれができる人とできない人、優秀な人とそうじゃない人がいるわけじゃないですか。

その意味で言うと「優秀な編集者」とはどういうものなんでしょうか。編集者の才能って、鳥嶋さんの視点ではどういう認識なんですか?

鳥嶋氏:

優秀かどうかの違いは、作っている作品、作っている作者に対して愛があるかどうか。目の前の才能に対して、敬意と愛情をちゃんとしたレベルで持てる編集者が、優秀な編集者だと思う。

たとえば、みんな考えれば分かると思うけど、大好きな相手がいればその人のことが知りたい。どうすれば喜んでもらえるか気になるから調べる。いろんなお店を探したりどうのこうのと、いろんなことが出てくるじゃない。でもその逆はないわけだよね。

|

優秀な編集者はその作家が気になるし、「どうしてもこの作家を世の中に出したい」という熱意があるから、いろんなことを考えて手を変え品を変え試していく。

これがちゃんと作家に伝わって引き出せる。そういうことだと思うのよ。テクニックは各論で後から出てくるものであって、やっぱり目の前の作家に対してリスペクトと愛情を持てるかどうかってことが、良い編集者かどうかの差だと思うわけ。

だから逆に、新入社員とか社歴の浅い人間が先輩の担当していた作家を引き継いだ時が、難しいんだよね。そこまでの愛情を持てない可能性があるから。

僕もほぼ新入社員だった2年目の時に、平松伸二さんの『ドーベルマン刑事』という漫画を引き継いだんだけど、その漫画自体があんまり、絵も含めて好きになれなくて(笑)。

担当として愛情を持てないというか、作家に入っていけなくて、ずいぶん悩んだんです。だから、今言ったようにこれだとダメな編集者だよね。

──(笑)。鳥嶋さんにもそういう時期があったんですね。

鳥嶋氏:

でも、仕事を重ねていくうちに平松伸二さんと、だんだん知り合うようになって。彼は無口なんだけど、ちょっとずつ話をするように仕向けたりしてね。それで彼のことを知るようになると、彼の人間性や才能を、なんとかもうちょっと読者に分かる形で引っ張り出したいなと思うようになって。

平松さんは厳しい顔とか激しい顔はよく描けるんだけど、僕が『ドーベルマン刑事』を引き継いだ段階ではもう漫画が読者に飽きられていた。

そこに武論尊さんの原作から、新しい婦警さんが出てきたときがあって。原作を読むと、この婦警さんが可愛いらしいイメージなの。それを平松さんに渡して、絵コンテ、下絵を経て完成原稿になったけど、どうも何かが違うんだよね。

一回編集部に持ってきたんだけど、「やっぱりこれは違う」と思って、平松さんと話をして直してもらいたいと。それで意を決して話をしたら、彼も納得してくれて「じゃあ、どう直せばいいんですか?」と。

それで、僕は榊原郁恵のイメージを伝えて。当時はまだ彼女がデビューしたての頃で、まだ知られていなかったけど一部で熱狂的な人気があるって女の子だったの。それで「こういう感じ」と彼にスケッチしてもらったら、彼が一晩徹夜して切り貼りしてくれて。それで低迷していたアンケートが一気に跳ね上がったの。

この時に僕は「編集者の役割ってこういうところにあるんだな」って思ったね。

それができたのも、平松伸二さんという人を知ることによって、彼の中にあるけどまだ出ていないものを表に出したいと思えたからだと思う。僕が彼に関心を持つことができた結果、僕の中で「これは違うから描き直してもらおう」という具体論になったわけ。

──以前、元カドカワの佐藤辰男さんと鳥嶋さんが対談をした時に、「編集者の原点ってなんだろうね」という話があったんですが、それは「作家に対して共感すること・好奇心を持つこと」だよねと。

【佐藤辰男×鳥嶋和彦対談】いかにしてKADOKAWAはいまの姿になったか──ライトノベルの定義は「思春期の少年少女がみずから手に取る、彼らの言葉で書かれたいちばん面白いと思えるもの」【「ゲームの企画書」特別編】

それって精神論のように聞こえるかもしれないけど、本質的な答えだなとも思っていて。

たとえば『ジャンプ』の編集部って、新人の作家と新人の編集者を組ませるじゃないですか。会社の屋台骨になっている雑誌で新人同士にやらせるって、ゲーム業界含め他の分野だったら、なかなかできることじゃない。でも、『ジャンプ』はそのやり方を守っているし、それがやっぱり『ジャンプ』の強さにつながっている。

「どうすれば作家に対していかに愛情を持てるか」というと結局、新人作家と新人編集者という組み合わせが、いちばんそれを生み出しやすいのかな?とも思ったんです。

鳥嶋氏:

だから、世の中に出た作家さんにとって、最初の編集者──自分を見出して雑誌掲載まで持っていって支えてくれた編集者って、すごく印象が強いみたいね。

どの作家から聞いてもそうだから、初代編集ってそれだけ大きな存在なんだよね。そこで良くも悪くも、その作家のスタイルが決まってくることになる。

|

とはいえ、『ジャンプ』がそういうふうになった最大の理由は、当時の『マガジン』と『サンデー』に対する対抗戦略というか、そうせざるを得なかったところもあって。

『ジャンプ』が創刊された時って、『サンデー』『マガジン』はすでに100万部を発行していたんだよね。『ジャンプ』の創刊時は10万部ちょっと。

だから既存の作家に執筆依頼をして目の前ではオッケーしてくれても、『サンデー』や『マガジン』の編集者に耳元で「いやいや、先の分からない雑誌なんて止めたほうがいいですよ」みたいなことを言われて、断ってくる。

そうすると作家がいないから、新人でやるしかなかった。投稿してきた作家とか、どこかでアシスタントをしていた作家でやるしかない。新人だから当然、『サンデー』『マガジン』で描いている作家よりも力がない。だから、作品のレベルを引き上げるには編集者と二人三脚で打ち合わせをするしかない。

で、そうやって作られた漫画がはたしておもしろいものなのか。おもしろいものかもしれないけど読者はどう思うの? というのがあるから、アンケートを採る。

だから、今に至る『ジャンプ』の3つの方針(新人作家の起用、編集者との二人三脚、読者アンケート重視)というのは、背に腹は代えられなくて、これしかなかったということで始めたんだよね。

これで出てきたのが、本宮ひろ志さんの『男一匹ガキ大将』と永井豪さんの『ハレンチ学園』で、これで『ジャンプ』がブレイクした。

(画像は男一匹ガキ大将 第1巻 | 本宮 ひろ志 | マンガ | Kindleストア | Amazon、50周年記念愛蔵版 ハレンチ学園 (1) (ビッグコミックススペシャル) | 永井豪とダイナミックプロ |本 | 通販 | Amazonより)

どちらも新人だし、本宮さんなんてその時、『父の魂』っていうメイン作品を描いていた作家がいなくなった代原【※】だったからね。

※代原

代理原稿の略。作者の急病など不測の事態で漫画雑誌の連載作品が掲載できない時に、穴埋めとして代わりに掲載される読み切り漫画のこと。

──なるほど。そうせざえるを得なかったとはいえ、そもそも「新人の作家と新人の編集者を組ませる」というスタイル自体が、『ジャンプ』創刊時からの基本戦略だったわけですね。

鳥嶋氏:

そう。だから、そのこともあって今に至るんだけど。ただね、じゃあなんで新人の新連載が強いのかというと、“必死”だからだと思う。

強いて言えば、読者にいちばん近い年齢の作家が、若い編集者と一緒に「これがおもしろいんじゃないか」と試行錯誤して作ったものは、まだ形は綺麗じゃないかもしれないけれど、その“熱”が伝わりやすいんじゃないかと思う。

それを読者の声のアンケートで「これは今ひとつだ。おもしろくない」とか、これはどうなのかってことで、反響を聞きながら双方向で直していく。今だったらSNSでの声を聞くようなもんだね。

それで作品を直していくので、自分たちが「これを読め!」って押しつけるだけでは無理なんだね。読者の趣向を読みながら、声を聞きながら直していくから。そういう意味では、市場性も入れて直していくってこともあって。

|

でも、毎回それをライブでやっていくのって、すでに経験を積んでいる人間や年齢が上の人間だと難しいんだよね。若いうちだったら「あっ、そうなんだ」って直していける。だからそれが作品を作るエネルギーになって出ていく。

編集部の中もアンケートを重視してやっていくので、「○○先生の何作目をやった」みたいなことが通用しないんだよね。おもしろいか、おもしろくないかだけで判断されるから。そういう意味では『ジャンプ』の読者ってシビア。その結果、新人が出てくる余地がある。

で、そうするとね、漫画の本質である、その時代の空気感をすくってエンターテインメントにして届けるというのが、『ジャンプ』はビビッドにできる。だから途中から『ジャンプ』がいちばん売れていった。

ただこれは功罪があるわけだよね。その競争原理とかライブ感の中で作っていくのは、やっぱりものすごく消耗するから。

さっきも言ったように作家のインプットをどうするかということを、編集者が先々をちゃんと見ながらマネジメントのケアをしていかなきゃいけない。そうなった時に、作家に対する愛情がないとちゃんとケアできない。

『ジャンプ』『マガジン』『サンデー』『チャンピオン』四大少年漫画誌の特徴とは?

──補足がてら、各漫画雑誌の特色みたいなものを、軽く聞かせてもらえるとおもしろいのかなと。たとえば『ジャンプ』だったらそういう新人作家と新人編集者の二人三脚で漫画を作る、みたいな。あとは読者アンケートと編集部内での競争で、ある種システマティックに動かしていくのが特徴ですよね。

一方で『マガジン』はそういう二人三脚というよりは、ひとりの作家に対して編集者が3人、4人とつくチーム制でやっていたりだとか。『サンデー』だともうちょっと属人的に作家さんを引っ張ってくるところで色があったりだとか。そういうお話を改めて鳥嶋さんからしていただけると。

鳥嶋氏:

『ジャンプ』の特色は、今はちょっとどうだか分かんないけど本来は、『サンデー』『マガジン』に比べると年齢の低いところを狙っていく。「小中学生を取りこんで離さない」というのが、『ジャンプ』のやり方なんだよね。

小学校低学年は、小学館の『コロコロコミック』が持っている。低学年から3年生、4年生ぐらいまでは『コロコロ』を読むけど、『コロコロ』の漫画ではもう物足りないな、おもちゃとかグッズももういいかなとなった時に、周りを見たり自分に兄弟がいたりすると『ジャンプ』を読んでいる。そこで『ジャンプ』が取りこんで離さないというのが、『ジャンプ』の戦略なの。

|

だから「小中学生をどう取るか」ということがものすごく大事で。漫画のアンケートでも総票数も見るけど、小中学生の票をどれぐらい取れているかということも見るわけ。仮に同じ票数なら、小中学生の票数を取れている漫画を残す。

で、小中学生をメインにするっていうのはどういうことかというと、ドラマで見せる漫画作りは難しいんだよね。だから、キャラクターをメインにしていく。

じゃあどういうキャラクターが良いかっていうと、主人公を自分だと思ってもらう。僕らは「等身大」って言うんだけど、たとえば小中学生の男の子のキャラクターにするとかね。そうすると、主人公が学園にいてスポーツをやっているとか、主人公像や背景の説明がものすごく簡単なわけ。たとえばこれは『キャプテン翼』だよね。

だからキャラクターを中心に作っていく作り方が、すごく分かりやすい。おまけにこれをスポーツとかアクションで見せていくってことは、あまりセリフでやり取りをしなくてもいいから、もっと端的に伝わる。

で、この主人公が最初は弱いけど強くなっていく。そこに思い入れをしてもらえば、昨日は敵わなかった自分より強いヤツや上手いヤツに、今日や明日がんばれば勝てるようになる。これが成長物語。だから等身大の成長物語をキャラクター中心で見せていくのが、『ジャンプ』の漫画のストーリーの作り方になるわけ。これがやっぱり『ジャンプ』の特色なんだよね。

それで言うと、『ジャンプ』の漫画はキャラクター中心のボーイズアクションで作っているから、アニメにしやすいわけ。対象年齢もそうだし、おもちゃなんかの商品化もしやすい。ここに『ジャンプ』の特色と、今に至る強さがある。

一方で『マガジン』はもっと対象年齢が上で、ドラマで見せる雑誌なんだよね。歴史的に言うと、たとえば『あしたのジョー』で力石が死んだ時に、文化人の寺山修司が葬式を出すとかね。「右手に『朝日ジャーナル』、左手に『少年マガジン』」と言われたぐらいで、大学生が三島由紀夫と『あしたのジョー』を語る、みたいな。

で、ドラマ中心の雑誌だから、原作付きの漫画が多い。さっき平君が言ったように、『マガジン』が集団で作るというのは、原作付きの漫画が多いからなんだよね。『あしたのジョー』も『巨人の星』も原作付き漫画。両方とも梶原一騎さんだけど(笑)。

あとはその時の時代背景に答えた、尖ったものを載せる。たとえば『アシュラ』のジョージ秋山さんだとか。

年齢が高い雑誌としては、アイドルのグラビアを載せて「ミスマガジン」を決めるとかいったやり方もそうだよね。それで言うと『マガジン』の漫画は、アニメよりTVドラマにしやすい。『GTO』とか『金田一少年の事件簿』もそうだけど、TVドラマにして当たっていく。

(画像はGTO(1) (週刊少年マガジンコミックス) | 藤沢とおる | 少年マンガ | Kindleストア | Amazon、金田一少年の事件簿 File(1) (週刊少年マガジンコミックス) | 天樹征丸, 金成陽三郎, さとうふみや | 少年マンガ | Kindleストア | Amazonより)

で、『サンデー』は……これが難しいのは、『マガジン』とか『ジャンプ』ほど今に至る特色がない。強いて言えばあだち充さんとか高橋留美子さんが出てきた、1980年代前半がいちばんのピークだったと思うんだけど。この時は、今で言うKADOKAWAグループの「萌え」みたいな感じに近いかな。

──ちょっとオタク向けというか。

鳥嶋氏:

そう、オタク向け。これが『サンデー』の特色だった。

でも、小学館って編集者が2〜3年ごとに部署を異動して交代していくから、『ジャンプ』みたいに新人から育てていると「ようやく連載です」って時に、もう2年ぐらい経ってるから異動になっちゃう。

そうするとサラリーマンとして結果が出ないから、どういうやり方をするかというと、いろんな漫画雑誌を見て「こいつは良いな」と思う作家をスカウトして引っ張ってくるわけ。 そういう時に小学館のブランドがすごく役に立つ。僕もこれで、作家を何人か抜かれかかったり、抜かれたりして痛い目に遭っているけど(笑)。これが『サンデー』の特色だったのね。

ところが『ジャンプ』が専属制でブロックしたり、『マガジン』もそういう流れになってくると、『サンデー』のスカウト能力が落ちてこれができなくなってきた。さらにKADOKAWAも出てきて、その後スクウェア・エニックスも出てきたんだけど、『サンデー』の得意だったオタク向けの分野を他の雑誌が食っちゃった。

そうなった時に『サンデー』は戻るべき、基本とするべき遺伝子が希薄なんだと、僕は分析するけどね。だから『サンデー』は『マガジン』や『ジャンプ』に比べると特色が薄くて、今に至って低迷しているのはそのへんに理由があるんじゃないかな。

──『週刊少年チャンピオン』はどうなんですか?

鳥嶋氏:

『チャンピオン』はね……これは語るのが難しいんだけど、壁村耐三さんという編集長の特色、やり方が大きいかな。

壁村さんは『チャンピオン』の編集長をやって立て直して、秋田書店の役員になったら『チャンピオン』がまたダメになって現場に戻ったという伝説の人なんだけど。僕は本人を直接存じ上げないんだけど、いろんなものを読んだり聞いたりして思うのは、この人がおもしろいのは「カセット方式」ってやり方をしたところだよね。

──それはどういうことですか?

鳥嶋氏:

『チャンピオン』も新連載を2本とか3本始めて掲載作品を切り替えるんだけど、それが必ず18ページの読み切りなの。つまり、毎回毎回一話完結でやらせて、ストーリーを次に引かせないわけ。

それで良ければ「もうちょっと描いて」って連載になって、悪ければすぐ切り替える。そうやって『ジャンプ』のアンケート方式とはまた違う形でいろんな人を試して、新しい才能を引っ張っていった。

そうすると、読み切り形式の一話完結でできるものが向いているわけよ。これにハマったのが、手塚治虫さんの『ブラック・ジャック』で。

手塚さんはちょうどこの頃低迷していた時期で、いろんなものが当たらなくなっていた。この『ブラック・ジャック』で、18ページで一話完結で描くっていうのは相当大変だったと思うけど、壁村さんのムチャ振りでそれをやったら、手塚さんの復活につながった。

あとは、一話完結にいちばん適しているのはギャグ漫画だから。そこで『がきデカ』とか『マカロニほうれん荘』が出てくる。

(画像はがきデカ 第1巻 | 山上たつひこ | マンガ | Kindleストア | Amazon、マカロニほうれん荘【電子コミックス特別編集版】 1 (少年チャンピオン・コミックス) | 鴨川つばめ | 少年マンガ | Kindleストア | Amazonより)

これで『チャンピオン』は、『ジャンプ』も含めて他の雑誌が取りきれなかった才能を採り入れた。

とりあえず描かせてみて、読者に反響を問いかける。その結果、どんどん入れ替えていく。このへんのドラスティックさとシステムの作り方は、後から分析してみると壁村さんはすごく上手い人だと思うよね。

鳥嶋氏が語る、『ジャンプ』で優秀だった3人のライバル編集者

──ちなみに余談になるかもしれませんけど、鳥嶋さんの目から見て特徴のある、ライバル的な編集者の方って、どんな方の印象が強いですか?

鳥嶋氏:

ライバルねぇ……。僕はあんまり他人のことは気にしなかったけど(笑)。他人がやってる漫画は見なかったけど、脇で見ていて「僕とは違うやり方だけど上手いな」と思うのは、3人ほどいるかな。

ひとりは僕の前の『ジャンプ』の編集長。堀江信彦っていう『北斗の拳』とか『シティハンター』を担当した編集者で。彼が上手いのは作家のプロデュースの仕方で、特に原哲夫さんのプロデュースが上手かった。

じつは『北斗の拳』は原さんの2作目で、1作目はバイク漫画をやってダメだったんだよね。絵は抜群に巧いんだけど、ドラマを作れなかった。

そこで、ちょうど僕が『ドラゴンボール』をやる前になかなか鳥山明さんの次の作品が見えなくて、鳥山さんが好きなジャッキー・チェンのカンフー映画を持ってきて『ドラゴンボール』の基礎にしたように、堀江君は原さんが好きなブルース・リーを持ってきた。

ブルース・リーをモチーフに『北斗の拳』の基になる読み切りをやったんだけど、それだけだとドラマが立たない。そこで骨格となるストーリーをどう作るかというところで、武論尊さんを持ってきて組み合わせた。

このプロデュースの仕方はさっき言ったように、原哲夫という作家をどうしても世の中に出したいという堀江君の熱があって、それが上手くいった。

このへんの執着の仕方が、堀江君は上手いよね。北条司さんが女性を描くのが巧いというのを基にして『シティーハンター』や『キャッツ♥アイ』を持ってきたとか。そのへんのプロデュースの仕方は「こいつは作家をちゃんと見てるな」と。

(画像はシティーハンター 1巻 | 北条司 | マンガ | Kindleストア | Amazon、愛蔵版キャッツアイ 1 セクシーダイナマイトギャルズの巻 | 北条 司 |本 | 通販 | Amazonより)

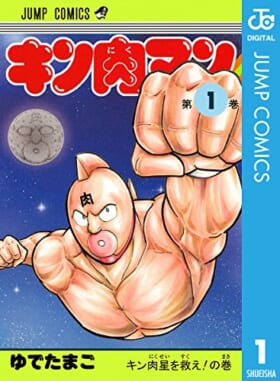

次は、僕の後輩で松井栄元っていうのがいて。こいつは『キン肉マン』をプロレス漫画にして復活させた男。

『キン肉マン』は最初の担当がギャグ漫画で始めて、いまひとつ軌道に乗らなくて、アンケートが良くも悪くもないっていう状態だったの。その時に松井君が担当を引き継いで。ゆでたまごのおふたり、特に原作の嶋田隆司さんと「プロレスが好きだ」って話で非常に盛り上がって、それでプロレスを持ってきた。

なおかつ集団プロレス戦にしたっていうのは、これは後から何かで見たんだけど、横山光輝さんの『伊賀の影丸』で伊賀と甲賀の対決があって、これが1対1じゃなくて3対3や5対5があっておもしろいと。

それでタッグマッチにしたり集団戦にするというのを松井君が提案して、ゆでたまごさんたちがそれを採り入れたことで、『キン肉マン』がものすごい勢いで復活して『ジャンプ』のトップに立った。

もうひとつ松井君が上手いなと思ったのは『聖闘士聖矢』。これは松井君がバンダイの人たちと話をしていて、バンダイが一時期、超合金が下火になって「そういうものを作るラインが違う形であればいいんですけどね」というのを聞いて、ピンと来たらしくて。それで聖衣(クロス)というのを持ってきて、そこにギリシア神話の十二星座を重ねた。

それで、『リングにかけろ』で一世を風靡したんだけど、その後は描くものがある意味どれも泥臭くてヒットしなかった車田正美さんを化粧直しして、これに組み合わせて出した。このへんが松井君の上手いところだね。

──なるほど。やはりというか、堀江さんも松井さんも作家さんの「描けるもの」をうまく引き出しておられたわけですね。

鳥嶋氏:

そうだねえ。そしてもうひとりは、僕の後に『ジャンプ』の編集長になった高橋俊昌君。残念ながら亡くなってしまったんだけど。

彼が上手いなと思ったのは、『サンデー』があだち充さんたちのラブコメブームで部数を一気に伸ばし、『マガジン』が柳沢きみおさんの『翔んだカップル』で部数を伸ばし、『ジャンプ』にはそれがなかったときだったね。

その時に僕も自分の新人でラブコメを狙ったんだけど、結果は高橋君が出してきた別のラブコメ漫画に負けて、高橋君の漫画はあっという間に『ジャンプ』の人気作になった。それが『きまぐれオレンジ☆ロード』。

それは作家のまつもと泉さんが、ヒロインのまどかってキャラクターのアンニュイな感じを描けるということを、高橋君が見出して持ってきたから。あの存在感は、僕のところの作家では作れなかった。

それから『幽☆遊☆白書』。あの作品は当初、霊界探偵物で始めたんだけど、それだと人気が今ひとつないってことでアクション物に切り替えて、飛影や蔵馬を出してきて人気漫画に化けていった。

やっぱり僕以外にはこの3人だね。彼らの特色は今言ったとおり、それぞれの作家をよく見て、会話の中からヒントをつかみ、作家に気づかせて漫画を変えていったことだね。そこが特色だと思う。