架空の東京23区を舞台に、それぞれ存在しているアウトロー集団が「エクストリーム・ベースボール」による抗争を繰り広げていく『トライブナイン』。

2021年9月30日に行われた「新作ゲーム『トライブナイン』開発進捗報告会 <EXTREME PROGRESS REPORT #00>」にてテレビアニメ、そしてスマートフォン向けの3DアクションRPGとして展開されることが発表となった注目作だ。

|

『トライブナイン』は、『ダンガンロンパ』を手掛けた小高和剛氏を中心としたTooKyo Gamesのクリエイター陣と、有名IPのスマホゲーム化で数々のトップセールスタイトルを生み出しているアカツキがタッグを組んで、完全オリジナルの新規IPを生み出すというプロジェクト。

こちらの記事では、世界観・シナリオ制作を担っている小高和剛氏に、「独創的なおもしろさとはどうやって作られるものなのか」を主題として、「ゼロからイチ」を生み出す創作の根幹について話をうかがっている。

本稿では、TooKyo Gamesとタッグを組むアカツキにおいて、『トライブナイン』プロジェクトの中心として活躍している山口修平プロデューサーにインタビューを敢行。

スマートフォンゲームで確かな成功を収めているアカツキは、なぜいまこのタイミングで完全オリジナルの新規IPという、新しい勝負へと挑もうとしているのか。

しかも、ゲーム『トライブナイン』は山口氏によると「だいぶ常識外れのアプローチをしている」のだという。いったいなぜそこまでのリスクを冒してまで、IPの創出に取り組まなければならないのだろうか。

約束していた時間をオーバーするほど取材は盛り上がり、山口氏の発言を通じて『トライブナイン』が目指していることはもちろん、IPビジネスを成功させるための方法や、日本のスマートフォンゲームの今後の課題が見えてくることになった。

※取材に際し、写真撮影時以外はマスク着用、換気とパーテーションの設置等、感染症対策を徹底したうえで実施しています。

※この記事は『トライブナイン』の秘密にエクストリームに迫る、アカツキさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

あえて「野球」を題材にしていること自体が、レジスタンス精神のあるチャレンジだ

──山口さんは、小高さんのインタビューを近くでずっと聞いていましたが、その中で印象に残ったことはありますか?

山口氏:

なんだか自分と似てるな、と思ったことが多かったですね。

──それはどんなところですか?

山口氏:

僕も、もちろんゲームを作るためにゲーム業界に入ったんですけど、どちらかというと世界観だとかゲームならではのストーリー体験だとか、そういったところに興味があるタイプなんです。

あとは、はっきり「ここ」っていう目標を決めずに、いろんなものの刺激を受けながら、自分なりにその都度「楽しいと思うもの」を作っていくという姿勢なんです。そういったところはすごくシンパシーを感じました。

…じつは自分って、すごく説明しづらい人間だと思っているんです。

|

──それはどういうところが、ですか?

山口氏:

最初は合併前のエニックスに入社して、iモードのアプリのプロデューサーをやっていたんです。そこではゲームアプリを作ったりもしていたんですけど、それだけじゃなくて、着メロとか待ち受け画像のサイトを作ったりもしていて。そのあとに、けっこう真逆の『ドラクエ』チームに配属になって。

その後、スクエニを退社し、ゲーム会社を1社はさんでアカツキに入ったあとも既存の有名アニメIP、ゲームIPのスマホゲーム化をやりつつ、『八月のシンデレラナイン』といった自社のオリジナルIPも担当したりして。こうやって振り返ってみると、ハードもジャンルもバラバラなんですね。

──たしかにそうですね。

山口氏:

ただ、バラバラに見えるんですけど、自分の中ではその時々に思っていた感情とかを踏まえてやっていた部分があって。小高さんもインタビューで、「モノ作りについていつも言っていることがブレブレなんですよ」とおっしゃっていましたが、そういうところも似ているなと思いました。

──小高さんと山口さんとの最初の接点はどこで生まれたのですか?

山口氏:

「TooKyo Gamesさんが独立されるそうで、新しいゲームの企画を持ってらっしゃる」という話を聞いて、ぜひ話を聞かねばとい思い、セッティングしてほしいと自分からお願いしました。初めてお会いすることになった打ち合わせが、まさに『トライブナイン』の企画をやると決めた場になったんです。

そのときに、構想中の企画を他にもいくつかご紹介いただいたのですが、その中で『トライブナイン』がいちばん、スマートフォンゲームに落とし込めそうだったんですよね。そこから「この方向性をちょっと掘り下げていきましょう」と。

──どういったところが決め手になったのか、説明していただけますか?

山口氏:

ストーリードリブンなのか、キャラクタードリブンなのかというところがあって。小高さんの描く作品なので当然、ストーリードリブンではあると思うんですが、『トライブナイン』の場合は、物語の舞台設定上でキャラクターの多彩さも同時に担保されていたんです。

小高さんがインタビューで「ワンピースのような…」と例えてましたけど、いろんな「シティ(区)」を巡っていって、行った先でまた新しい個性的なキャラクターが出てくるという、世界観的に拡がりが担保できているというのが、大きな決め手だったと思います。

──ひとつの話で感動してそこで終わり、ではないということですね。

山口氏:

終わらないというか「終わらせない」ことができるというか。見せていただいたほかの企画では、話が終わりに向かわないと成立しないような世界観のアイディアが多かったので、そういう意味で『トライブナイン』はスマートフォンの運営型ゲームに、マッチしていました。

──野球の要素が入っている点は、山口さんはどう思いましたか?

|

山口氏:

そこは普通に考えると、めちゃくちゃゲームに落とし込みづらい要素なんですよね(笑)。

ただ、そういったところを僕にはむしろ、「お題」をいただいたような感覚があったんです。「これをどうスマホゲームに落とし込むのか」と考えることによって、『トライブナイン』という作品が何かのフォロワーではなくなるわけです。

2番手、3番手のものではなくて、唯一無二の作品になる要素だと思ったんですね。これはある種の挑戦だと捉えていました。

最初に打ち合わせをしたのは東京オリンピックが控えている時期だったので、東京が舞台だとか、渋谷が舞台の作品なんて、あふれるほど企画されていて(笑)。その中で個性を出さなきゃいけないというか、埋もれないようにしないといけなかったのですが、「エクストリームベースボール」という題材は非常に料理のしがいがあるというか、考え甲斐がある題材だなと捉えていました。

──山口さんとしては、「野球であること」そのものに対して違和感はなかったんですか? 「ワールドワイドで売ろう」と考えたら……。

山口氏:

「サッカーのほうがいいんじゃないか」といった話も、社内で当然出るわけですよ。「野球よりもバスケのほうが全世界のプレイヤー人口が多い」とか(笑)。

でも『トライブナイン』は野球そのもののゲーム展開だったりとか、試合展開のおもしろさみたいなものを落とし込むものではないですから。

──べつに野球を知らなくても楽しめる内容だと?

山口氏:

むしろそっちの方向で行こうというのは決めていました。

──あえて「野球」を持ってきたところに、小高さんやTookyo Games側から何かの意図があったのかな、と思ったんですけど。

山口氏:

そう聞かれて思い出したのですが、「あえて勝ち馬に乗らない」っていう、ある種のレジスタンス的な精神が「野球」というチョイスにはあった気がするんですよね。

野球は世界的に見るとプレイ人口が少ない競技なんです。盛んなのはアメリカと韓国、台湾、日本。あとは中南米の一部ぐらいで。

でも、あえて「これが面白そうだからやろう」と。TooKyo Gamesさんから明確にそう言われたわけじゃないんですけど、そういった精神性みたいなものがあると思っていて。僕自身もそういう……なんていうんですかね、チャレンジャー的な立場でモノを作るほうが好きというか。そういう個人的な嗜好も入ってはいますね。

アカツキには、理屈ではないものも信じてゲーム作りを行う企業文化がある

──山口さんのお仕事としては、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』(以下『ロマサガRS』)のヒットが、業界内のアカツキの評価をかなり高めたと思っているんです。

山口氏:

実際のところ、僕自身も『ロマサガRS』をスクエニさんからお任せいただいた時に、ソーシャルゲームを作る会社のイメージを変えるタイトルにしたい、という気持ちがありました。

スマートフォンゲームを作るときに意識していることとしては、たとえば有名なIPをゲーム化するときに「こういうゲームシステムとゲームエンジンがあるので、これにハメ込んだらRPGができますよ」という作り方は、絶対にしないようにしています。

同じRPGでも、『ドラクエ』の良さと『FF』の良さと『サガ』の良さって、ぜんぜん違うものだと思ってまして。

運営型のスマートフォンゲームへ落とし込む際に、『サガ』というIP自体の本質を分解していって、どの要素を取り入れて、どの要素をスマホナイズしていくか。あくまでIPを土台にスクエニさん側とも一緒に考えさせてていただいて、その結果としてあのシステムになったというところですね。

でもそれは、作り方としては非常に効率が悪いんですよ(笑)。既存のゲームエンジンがあったとしたら、それにハメ込んだほうが当然速いですし。

──そうしたIPの分解やふるい分けの作業は、山口さんが主導されているのですか?

山口氏:

アカツキに入って最初に手がけたタイトルからすでにそういう考え方を持っていました。元の題材がバトルアクションなので、アクションゲームにするのが定石だったとは思うのですが、よりたくさんのお客様に遊んでいただくために、あえてパズルRPGで実現できないかと考えたり。自分の仕事を通じて社内にその姿勢を伝播していくことは意識していましたね。

結果的に、その部分はいま現在、アカツキの明確な強みになっていると思います。僕だけじゃなくて、アカツキのほかのメンバーも、そういった意識のもとに企画を考えていると思います。

──その考え方というのは、社内でマニュアル化されて共有されているものなんですか?

山口氏:

僕らがスマートフォンゲームを作るときには、既存のIPにせよ、『トライブナイン』のようなオリジナルIPにせよ、アプローチは同じだと思っているんです。そのIPが持っているテーマやコンセプト、そしてそのIPのユーザーが何に熱狂しているのかを僕らの中で「こうだろう」と理解して、それをなくさないようにゲームにしていく。

これはある意味、明文化されているものではあるんですけど、逆に言うといま言ったぐらいの内容でしかなくて。

|

──なるほど。言葉にすれば「そりゃそうだ」という話かもしれませんが、それを実践できているところって、なかなか少ないと思うんです。じゃあ、なぜアカツキさんはそれが実践できているんだろうか? と。

山口氏:

そこに関しては、アカツキの企業文化の影響が、じつはけっこう大きいと思っていて。

ソーシャルゲームの会社は、元々「ゲームのおもしろさはデータでハックできる」とか、「データ分析によって日本のモノ作りを変える」といったことを売りにするところから始まっている会社が多いんです。

アカツキにも、そういった文化はあるんですけど、一方では「理屈じゃないものってあるよね」とか、「みんなが“良い”と言わなかったものにこそチャンスがある」という逆張りの精神とか、そういった形のないものを信じる企業文化も同居しているんです。

僕は前職で、データだけに頼らないクリエイティブな感覚を学ばせてもらっていたんですけど、アカツキという会社も最初からそれを持っていて。僕がアカツキに入社を決めた理由もそこなんです。じつは。

──そうなんですね。

山口氏:

そのカルチャーを浸透させることに、アカツキはかなりの労力を使っているんです。そういった土壌がメンバーにあるので、さっき僕が話したような考え方も、わりとスッと浸透したところはありますね。ゲームというものにはすごいパワーがあると、会社としても認識していたので。

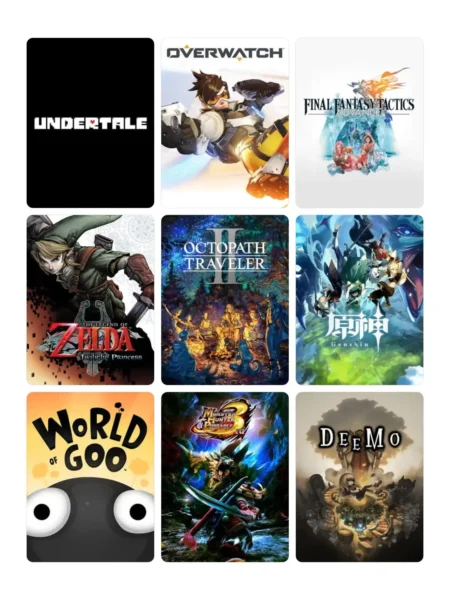

だから、アカツキにはゲームを好きな人間が意外と多いんです。ゲーム以外のエンターテインメントもけっこう手がけているんですけど、ゲームを担当しているメンバーは本当にゲーム好きな人間が多くて。そういったところも、いまみたいな考え方が浸透しやすい背景としてありますね。

──いまのお話を聞くと、アカツキが『トライブナイン』へと進んでいくのも、すごく筋が通って聞こえてきますね。

そのIPが本来持っているポテンシャルを最大化できるように、ゲームデザインを考える

──山口さんがアカツキで手がけた過去の作品に共通する「これを外さなかったから成功できた」というのを、具体的に説明していただけますか。

山口氏:

スマートフォンゲームを作るときと、コンシューマゲームを作るときで大きく違うのは、コンシューマゲームは作り手が思っている以上にコアなものということなんです。遊ぶためのハードを数万円出して買う時点で、国民全体がほぼ持っているスマホと比較すると、だいぶセグメントされているわけですよね。

もちろん例外はあって、『ドラクエ』のようにターゲットがマスで、日本だけでも数百万人の方が心待ちにしてくれる、ハードごと買ってでもプレイするぞ、というタイトルもあります。

でもスマートフォンはいまや、ほぼすべての人が持っている。ターゲットがめちゃくちゃ広いんですよね。この広さを作り手が正しく認識できているかどうかは、重要だと思っています。

──そういったターゲットの幅で言うと、『ロマンシング サガ』ってまさに、広いような広くないような……というタイトルだと思うんですよ。

山口氏:

『ロマサガ』はシリーズとして3作ありますけど、それ以外に『サガ フロンティア』もありますし、その『サガ フロンティア』も『1』と『2』がありますよね。

『アンリミテッド:サガ』も『サガ スカーレット グレイス』も、それぞれ、毎回斬新なゲームシステムを取り入れてそれぞれ内容が異なります。販売されているハードも、違ったりしていますよね。

でも、それぞれのファンが別々に存在しているのをスマホという大きな受け皿に集められれば、とても大きなファンベースがあるIPなのでは!というのは思っていました。

──さまざまな『サガ』ファンをスマホで束ねることができたことで、これだけのヒットになったと?

山口氏:

規模感に関して言えば『ロマサガ』シリーズは3作品はそれぞれ100万本前後の大ヒットタイトルで、それだけでも大きなものではあると思いますが、さらに、そのデータだけでは見えてない隠れたファンベースがあるのではと仮説を立てていました。

というのは、当時のファミコンやスーファミでは、カセットの貸し借りっていうのがめちゃめちゃ大きいはずだと(笑)。

──はいはい。ソフトの販売本数以上に、カセットの貸し借りのおかげでゲームの知名度は遥かに高い、という現象ですね。

山口氏:

そういう当時の子どもの文化の中で生まれた、データで見えないファンがかなりいたと思うんですよ。

──それは、ご自身の体験も踏まえた「肌感」みたいなものなんですか?

山口氏:

ビジネスマンがデータを分析しても気づかない、数字の裏に隠れているものに気づくことができたのは、自分自身がゲームハードの進化とともに育ってきたという感覚が、すごく大きかったと思います。

|