「Augmented Reality」──略して「AR」。日本語では一般的に「拡張現実」と訳され、現実の風景に3DCGなどのデジタル情報を重ねて表示させる技術のことを言う。

本来”そこ”にあるはずのないものが、スマートフォンのカメラなどをかざすことで姿を現す。そんなデジタルで目の前の世界を拡張させる分かりやすいインパクトを持ち合わせたこの技術は、後にゲームにも応用されていき、『ポケモンGO』を始め、多くの関連タイトルが誕生するに至った。

ただ、ゲームに限った話ではないが、ARは体験のピークが短い。“スマホのカメラをかざすと何か出てくるもの”という一般的なARに対する印象が物語る通り、“出てきたその瞬間が最大の盛り上がりどころ”だからだ。

その先の「何か」が無ければ、文字通り現実が拡張されたとは言いにくい。そもそも、「カメラをかざして何かを出現させる」のは本当に現実を拡張していると言えるのだろうか?

そんなAR特有の課題に対し、「ARG(Alternate Reality Game)」──日常と物語の空間を交差させながら遊ぶ「代替現実ゲーム」と称されるゲームの手法を絡め、現実を拡張させるというテーマに真剣に向き合っているのが株式会社ENDROLLだ。

ENDROLLはARを「人間を効率よく甘やかす手段」と位置づけ、「物語世界と現実世界の境目を無くす」ことを志に独自のARゲームを制作し続けてきた。2021年に誕生した、現実世界をも巻き込むAR在宅謎解きゲーム『ガラパゴスの微振動』はその代表作のひとつだ。

また、手がけてきたゲームでは毎回、終わりを迎えた後の現実世界に何らかの変化が起きる、社名にもある「エンドロール」から始まる体験にこだわってきたという。よい映画を観終えた後、劇場から外に出た時に現実の景色が変わったように見える、あの体験だ。

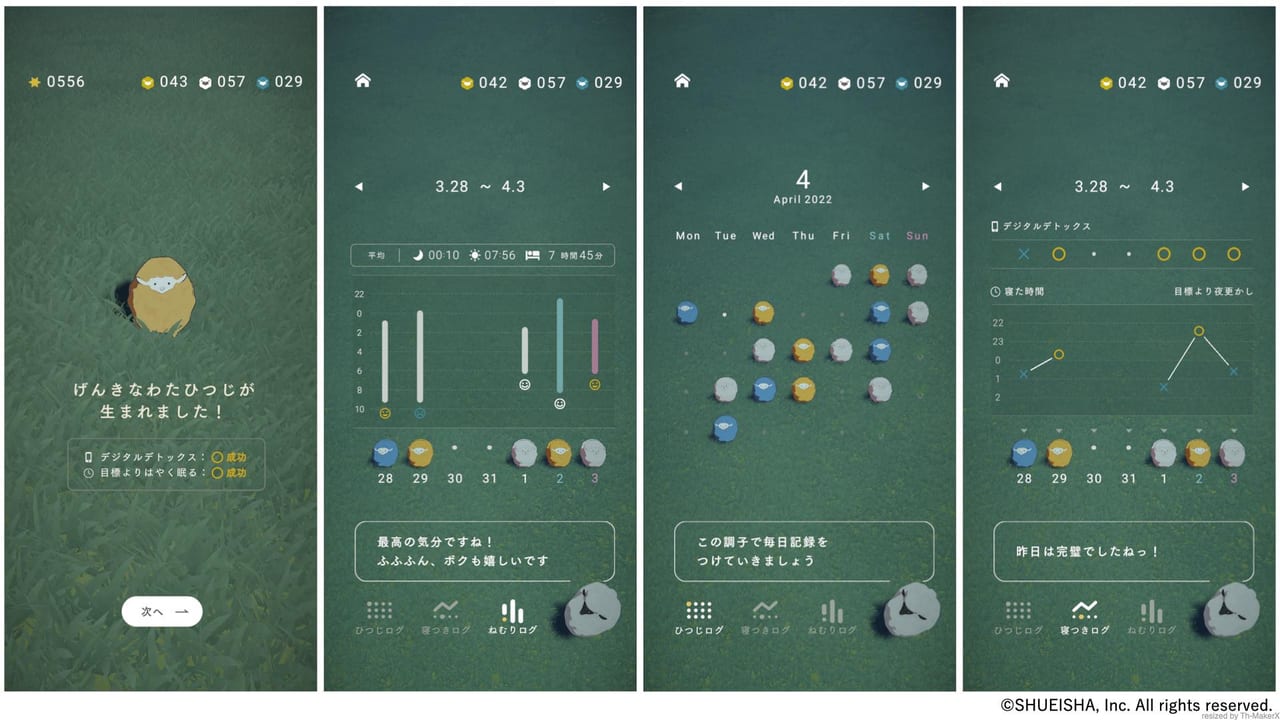

そんなENDROLLが集英社とタッグを組む形で制作されたのが、4月11日よりiOSアプリとして配信中の『よひつじの森』である。

このアプリは、これまでENDROLLの手がけてきたゲームとは一転、AR技術は一切用いていない。それでありながら、ARの拡張現実感とARGの日常と物語を交差させる体験を突き詰めた内容に仕上げられているという。

『よひつじの森』はどのような経緯で制作されたのか。また、ENDROLLの考える拡張現実の真髄とは。

このたび、電ファミ編集部はENDROLL代表の前元健志氏、そして集英社デジタル事業部デジタル企画課の漆原正貴氏の御二方にお話をうかがった。

なお、インタビュー中には本アプリで語られる物語の“大きな秘密”についての言及があったのだが、これから『よひつじの森』を始めるユーザーに配慮し、あえてボカした表現で記している。ネタバレはないので、ご安心いただきたい。

「AR=拡張現実」とは「人間を効率よく甘やかす手段」?

──いま出ているARって、「スマホをかざすと何か出てくる」みたいな、「現実にプラスアルファを加える」ようなものが多いじゃないですか。

たしかにスゴイことにはスゴイけど、それだけで終わってしまっているというか、それだからいまいちブレイクしきれていないような雰囲気を感じているところがありまして。だけど本来、ARってもっといろいろな可能性がある技術だとは思うんです。

なので、いきなりとなってしまいますが、「AR=拡張現実って、そもそもなに?」「ARの本質はどこにある?」といったことをお聞きできればと思います。

前元健志氏(以下、前元氏):

その点で言いますと、AR(Augmented Reality)を文字通りに「現実を拡張する技術」と考えた時、「どの現実を“どう”拡張するか?」というテーマがないと意味がない、というのが弊社の基本的な考え方です。

つまり、あるテーマやストーリー、あるいは世界観や企画性といったものに沿って現実を拡張することで、はじめてARの面白さが出てくると思うんです。

とはいえ、今はまだ「スマホをかざすと何かが出てくる」ようなものが主流なのはおっしゃるとおりです。たとえば「アート展で、ARでもアートを鑑賞できる」みたいなことも嬉しいとは思うんですが、そこでキモとなるのは「それを見て、日常世界で感じられなかったどんな感情が生まれるの?」ということだと思うんです。

やっぱり、「ARならでは」の新しい体験がそこにはあるはずで。単純にARでなにかモノを出すことより、「どんな人の現実をどう拡張していくのか?」というテーマを作り込みたいと思っています。

──なるほど。その「ARならでは」の体験って、具体的にはどんなイメージになるんでしょうか?

前元氏:

いちばんわかりやすい例でいうと、『ポケモンGO』ですね。

でも、その『ポケモンGO』も「ARでポケモンたちと会えるだけ」のゲームだったら、あそこまでブレイクしなかったと思うんです。

『ポケモンGO』がスゴかったのは、やっぱり「スマホのカメラを通してポケモンが見える」を通り越して、「プレイヤーがポケモンを直接捕まえられる」まで行ったところで、そこにARならではの意味や価値があったんです。

つまり、現実世界のなかに「ここに行ったらまだ持ってないポケモンを捕まえられる」という契機が生み出されたわけですよ。

たとえば、「湖に出かけたらラプラスがいるかもしれない」とか「雨の日に歩くとニョロモが出てくるかもしれない」というふうに、現実世界の延長線上に今まで見えなかったものが見えてくる。

まさに「物語の世界と現実の世界の境目を無くす」というARの理想を実現していると思いますね。

弊社もそのような物語世界と現実世界の境目を無くすことをミッションに課していて、それと同時に新しい人生の楽しみ方を作り、その先の世界を構築するというのに取り組んでいます。

──たしかに、『ポケモンGO』をプレイしたら現実世界の捉え方が変わったというか、世界の見え方がひとつ増えて豊かになった、みたいな感覚はありますね。それがARならではの体験だと。

前元氏:

そうですね。弊社はARという技術を「人間を効率よく甘やかす手段」だと思っていまして(笑)。要は、ARというものは人間に都合がよかったり、もっと面白い世界の在り方を、見せてあげたり構築してあげたりする技術だと考えているんです。

そのためには、人間をより正しく認識して、世界の見せ方もより最適化しなければいけない。だから、ARによって「圧倒的な非日常世界を作る」というよりは、デジタルレイヤーの情報が当たり前のように存在する中で日々を過ごすという、新しいライフスタイルの創造を意識しています。

──「甘やかす」というのは面白い言い方ですね(笑)。ちなみに「ENDROLL」という社名はどのような経緯から付けられたのですか?

前元氏:

会社として「さあ、エンドロールから始めよう。」というキャッチコピーを謳っているのですが、弊社の作る作品を通して、ユーザーの皆さんの人生が少しでも変化してくれれば、という思いを込めているんです。

たとえば良い映画を観たときって、余韻に浸りながら「エンドロール」を最後まで観て、ちょっと世界が変わったような、あるいは自分自身が少し変化したような気分で映画館をあとにすることがありますよね。

あんなふうに、単に作品内に留まるエンターテインメントではなく、それが完結を迎えた後、その価値を共有したユーザーさんの楽しくて新しいライフスタイルが始まってほしい。

弊社のゲームを楽しくプレイしていただくだけではなく、ゲームをプレイしたことがその後の人生にまで反映されるような体験を提供したいと思っているんです。

漆原正貴氏(以下、漆原氏):

横からになりますが……前元さんとご一緒させていただいてよく感じるのは「物語が終わった後も、そのユーザーさんの人生に地続きにつながってほしい」という願いなんです。

「ゲームが終わったその後も、プレイヤーは現実世界に立っている」ということをすごく意識されて作品を作っている。

前元氏:

そうですね。なので、弊社では「心に残るエンドロール」を用意することを心がけています。物語を通して伝えたかったメッセージを、アプリの中だけでなく、現実世界に持ち帰っていただけるようにと願いを込めて、脚本を執筆しています。

漆原氏:

ENDROLLさんは、そういうかたちで物語と現実を溶かし合わせるのがうまいんですよ。

|

コロナ後の世界だからこそできるものを目指した『ガラパゴスの微振動』

──そうして、ENDROLLさんは「物語の世界と現実の世界の境目を無くす」ようなARゲームを開発してきたわけですね。今回の『よひつじの森』のお話の前に、まずはENDROLLさんがどのような会社で、今までどのようなことに取り組んできたのか、というところからお聞かせ願えればと思います。

前元氏:

弊社は2017年の12月に創業したAR技術を取り扱うゲーム会社です。会社としましては“Gamify your LIFE”―「人生の楽しみ方を創る」ということを志に掲げて活動しています。

ジャンルを問わず、いろんなエンタメラバーたちが集まった中で、美しい、楽しいと思うものを通して世の中の退屈な瞬間を置き換えたいという、そんな思いで日々やっております。

新型コロナウィルスが流行り出す前は、リアルなロケーションとタイアップし、街を歩きながらスポットごとのイベントを楽しんでもらう、体験型ARコンテンツの制作・提供をしてきました。

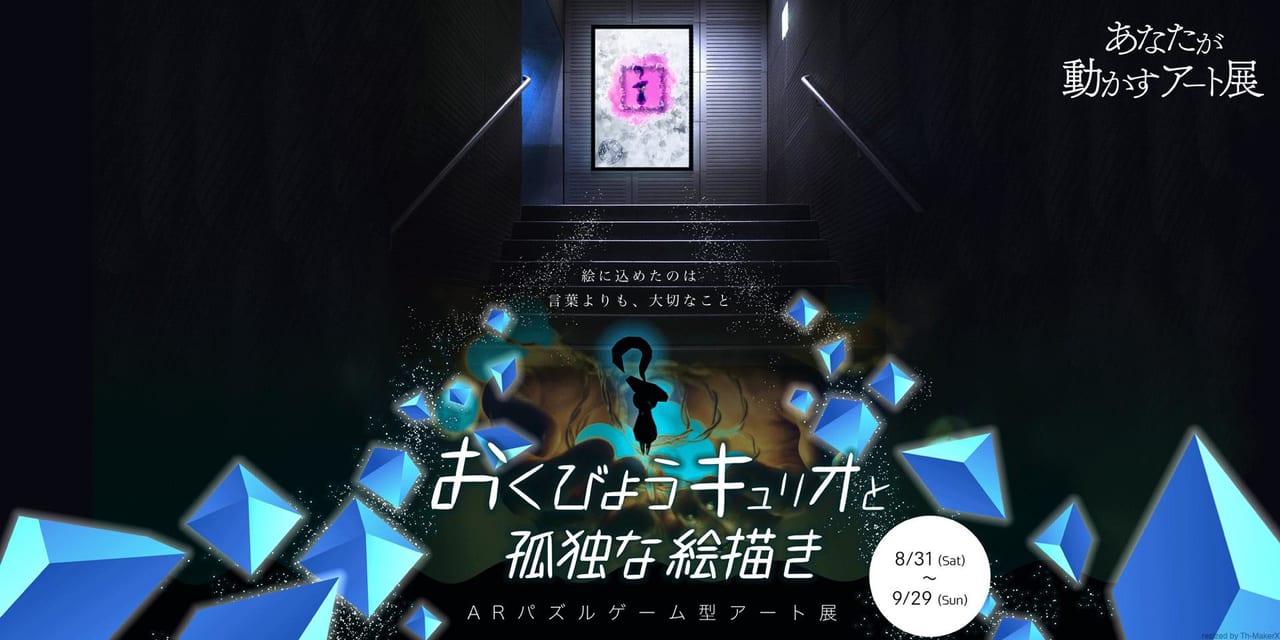

謎解きゲーム『渋谷パラレルパラドックス』や、“パズルゲーム×アート”をコンセプトにした『おくびょうキュリオと臆病な絵描き』といった作品がそうですね。

しかしながら、コロナ後はリアルなロケーションベースのサービス展開というのが厳しくなってしまい……。同時にこれまで培ったAR技術を駆使して、ご家庭でも楽しめるような作品に切り替えていこうと。

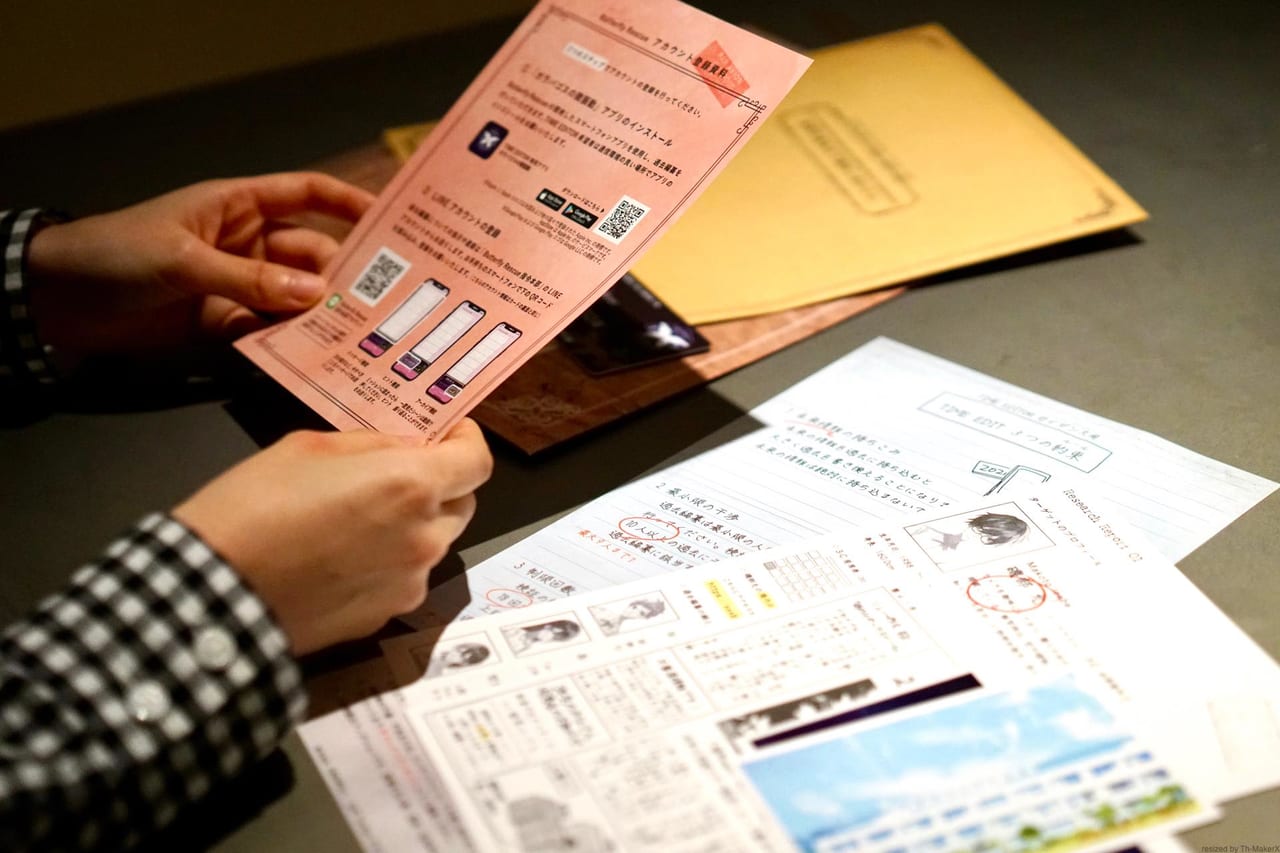

それで『ガラパゴスの微振動』という新作を企画し、2020年の4月末にクラウドファンディングを実施しました。

──あれはかなり凝った作りの作品でしたね。知らない読者の方もいらっしゃるかと思いますので、改めて『ガラパゴスの微振動』とはどんな作品かご説明をお願いできますか。

前元氏:

『ガラパゴスの微振動』は、登場人物の人生を変えるため、ユーザーさん自身が2020年と2005年の世界を行き来する……というゲームです。

アプリに留まらず、紙のゲームキットから実際のSNS、WEBサイトも使った横断的な体験でして、まずアプリに登録すると、家に「謎の封筒」が届くんですね。

その封筒の中には「あなたはタイムエディターという過去を変える役割に選ばれました」というメッセージが入っていまして、そこから専用のWEBサイトや動画を見ながら、自分が行う役割をインプットしていくことになります。

|

|

この企画には、コロナの影響で外出が厳しくなり、世間で人と人が断絶してしまったり、自分のことで手一杯になってしまったという背景が反映されています。

なので、家の中から誰かに対して貢献するという利他の精神を持つことで、「自分自身の存在意義を感じられる作品にする」というコンセプトを元に企画や設定を詰めていきました。

──しかし、コロナ前に取り組まれていたことを思うと、かなり大胆な方向転換ですよね。企画を立てる過程で、それまでのAR技術のノウハウは実際に活かせたりできたのでしょうか?

前元氏:

そこなんですが、じつはコロナ前後で「これができなくなった」ということはあまりなかったんです。むしろ「リアルなロケーションに囚われすぎていたんじゃないか」という大きな気づきを得られたぐらいでして。

コロナ前は、「このリアルな場所をどんなエンターテインメント空間にしよう?」と考えすぎていた節があって。今までだと場所が固定されていましたので、「ここにこのようなものが飛び出して来たら面白いだろう」というふうに、演出なんかも考えやすかったんですね。

ただ、今回の『ガラパゴスの微振動』はインドアの遊びですから、それこそ「職場でこっそりやっている」だとか、家だとしても周りにお子さんがいる中で、さらに「そこは四畳半、もしくは3LDKかもしれない」など、どんな環境でも遊べるというのは念頭に入れなければいけませんでした。

その上で「いま、誰もが接している現実とは何だろう?」という逆の発想から、「WEBサイトは検索できるよね」「スマートフォンは持っているはずだよね」「家にいるなら封筒は届けられるよね」というアイデアが生まれてきました。

ユーザーさんの誰もに共通することを前提としたとき、僕らが拡張できる現実はどこにあるのか……と考えた末、このような企画に落ち着いたんです。

──リアルなロケーションが逆にある種の制約になっていた、というのは驚きですね。

前元氏:

そこは自分にとっても大きな発見でした。コロナによって、現実世界が一気に変わってしまったことも大きいとは思いますが……。

──『ガラパゴスの微振動』って、当時はほぼ無名の状況でクラウドファンディングを実施して、最終的に成功を収められていましたよね。クラウドファンディング以外に資金を提供してもらったりはしていなかったのでしょうか?

前元氏:

完全にクラウドファンディングのみですね。

──企画はコロナが流行り出した後から立ち上げたのでしょうか?

前元氏:

はい。最初の緊急事態宣言(2020年4月7日)が出る前辺りに考え始め、4月の末にクラウドファンディングを実施……という流れでしたね。

──それはまたすごいスピード感ですね(笑)。

前元氏:

いえいえ(笑)。とはいえ、企画をやること自体はコロナが流行り始めたころに「やろう」とは決めていたんです。

当時、コロナの影響でロケーションベースの事業が厳しくなり、しんどい思いもあったのですが、それ以上に「こんなことになってしまった世界で、エンタメの作り手としてやるべきことはなんだ?」ということを考えていたところもあったので。

──公開可能な範囲でかまいませんので、クラウドファンディングの反響についても具体的にお聞きしてよいでしょうか。

前元氏:

言える範囲で言いますと……クラウドファンディングは目標額を150万円に設定していました。それで初日には100万を達成しまして、最終的には約370万円、250%達成のプロジェクトになりました。

発行部数については、とりあえず3000部掃けたらトントンでしたので、その量を用意し、最終的には完売となりました。

──クラウドファンディングの支援者に提供する分が3000部なのでしょうか?

前元氏:

いえ、支援者さんに提供する分は400部ぐらいでしたね。

──なるほど、ではちゃんとクラウドファンディングで集めた資金を土台にして一般販売するところまでいったわけですね。

前元氏:

はい、そうですね。

──それはスゴいですね……! スケジュール的にも十分売り切ったように見えます。

前元氏:

まあ、ギリギリなところもあったんですけどね……(笑)。「4月にはなんとかせなあかん!」と感じで、9月末に出して。

──ということは、会社経営的にはけっこう綱渡りだったのでは(笑)。

前元氏:

そうですね、当時は「頑張ればできる」という勢いで、大半のリソースを『ガラパゴスの微振動』に割いていましたね(笑)。

このままでは自分たちがエンタメの作り手として世の中に介在する意義を失ってしまいますし、「どれだけ苦しくてもこのエンタメは世の中にとって価値があるんだ」という思いで制作していました。

とはいえ、4月の時点では本当に危機的な状況にあって……(笑)。もうあちらこちらからいろいろ引っ張ってはギリギリ間に合わせながら、メンバーのみんなには「エンタメの作り手として一番やりたいことを企画してください」と伝えていました。

それこそ、漆原さんにもこのときからかなりお手伝いいただいたりもして。

──なるほど……。けど、自分も会社を興したのでそれはよく分かります。小さな会社って本当にサバイバルですよね(笑)。

前元氏:

投資が自分たちの首を直接締めますから、1個1個が重いと言いますか……本当に「生きるか死ぬか」というところの戦いだなと思いますね(笑)。

そのような過程を経て完成した『ガラパゴスの微振動』は、ユーザーさんの知覚する現実世界とゲーム世界を繋ぐギミックに大変注力した作品になりまして、2021年のCEDECアワーズではゲームデザイン部門の優秀賞を受賞させていただきました。

そこから今回の『よひつじの森』へと繋がっていったんです。

技術としてのARは一切用いず、“現実”での行動変容に着目して生まれた『よひつじの森』

──先ほど『ガラパゴスの微振動』の時に漆原さんに手伝っていただいたとおっしゃられていましたが、集英社さんとのやり取りはそこから始まっていたのですか?

漆原氏:

自分が前元さんとお会いしたのはたしか2020年の5月でしたね。ちょうど、『ガラパゴスの微振動』が始まった直後だったかと思います。

前元氏:

はい、その通りですね。

漆原氏:

「やりたい物語や雰囲気はあるけど、どう作っていいか分からない」という相談を受けたのが最初の出会いでした。それで脚本の初稿を見せていただいたのですが、世界観がすごくしっかりしていて、その時に見せていただいたプロトタイプ的なガラケーのギミックも面白いことができるなと思いました。

ただ、物語の最後をどうやって締め括るのかは決まっておらず、二転三転している状態だったんです。

そのタイミングで参加しまして、9月末までの4ヶ月間、シナリオ編集のサポートをしつつ、ENDROLLさんのお仕事を近くで見させていただきました。

──集英社側からも新規事業をやらなきゃ、というミッションがあったのでしょうか?

漆原氏:

もちろん、新規事業を立ち上げたい思いもありましたが、どちらかというと「面白い作家さんを見つけた!」ぐらいの気持ちだったんです。本当に稀な才能だから、「前元さんが作りたい、ENDROLLさんが作りたいものなら、アプリでもイベントでも何でも構いません」と伝えて。

前元氏:

そうですね。

漆原氏:

「どんなものになるかはわからないけど、一緒に面白いものが作れるなら」という、漠然とした状態で声をかけていました。

──そんな漆原さんはもともと何を本業とされているのかを改めて教えていただいてもいいでしょうか。

漆原氏:

私は今、集英社のデジタル事業部デジタル企画課に在籍しています。基本的にはデジタルが絡むような新規事業を立ち上げる部署です。その中で物語の編集を担当したり、アプリのディレクター、プロデューサーなど、いろんな立場で話をしています。

──漆原さんがENDROLLさんと2020年5月に会われて、一緒に仕事をして、そこから『よひつじの森』の原型が出てきたのはいつぐらいだったのでしょう?

前元氏:

原型が出てきたのは翌年、2021年の4月です。『よひつじの森』の着想は、『ガラパゴスの微振動』のユーザーさんの間で起こった「現実での行動が変容した」という現象から生まれました。『ガラパゴスの微振動』では現実世界の時間と作中時間がリンクするギミックがあったのですが、時間にあわせてプレイするために毎日早起きするようになった、というユーザーさんもいらっしゃたりしていて。

そこで、本作では「我々が作る拡張現実のゲームを通して、現実世界にどんな行動変容を起こせるのか? そこに価値を置いて考えてみよう」というところから始めました。

なので今回の『よひつじの森』に関しては、技術としてのARは一切使っていない作品になるんですよ。

──それは面白いですね。技術としてのARは使ってないのに、その『よひつじの森』をプレイすることで現実世界での行動や習慣が拡張されたり、変容したりすると。

漆原氏:

そのとおりですね。2020年の冬から2021年の春にかけ、どんなものを一緒にやったら面白いでしょうかとブレストしていたんです。イベントだったり、アプリだったり、WEBサービスだったり、形式にこだわりなく話している中から、いろんな案が出てきました。最終的に2021年の4月、睡眠というテーマに落ち着いたという流れですね。

──なぜ最終的には「睡眠」をテーマにしたのでしょう?

前元氏:

いろいろ切り口はあるのですが……ベースにはコロナの影響で自宅にいる時間が増え、スリープテック【※】への投資額が上昇したり、「デジタルデトックス」などのキーワードが出てきたというのがありました。

それで「ネコとダイエットする」、「ひつじと寝る」、「少女の影と旅する」という3案を出していまして、その中で最も課題解決の色を出せて、なお且つ「ユーザーさんの時間がこう変わったらいいな」という思いを乗せられ、良いテーマの物語が書ける題材として、睡眠が選ばれました。

※スリープテック:

T技術を活用し、睡眠の計測・記録・分析などの状態をたしかめること。

漆原氏:

最初にあがってきた企画案はもっと尖っていたんですよ(笑)。「ヘルスケアをやりたい」ではなく「物語をやりたい」という思いが前に出ていて、それに合うように「睡眠」や「散歩」などの題材が選ばれている、という感じで。その中でも世界観の広がりが一番あり、面白くてトリッキーな物語が作れそうだったのが、睡眠だったんです。

|

じつは睡眠にまつわる物語って古今東西いっぱいあって、引き出しもそれだけ多いんですね。

前元氏:

その意味でも、ユーザーさんがすでに持っている文脈の上に物語体験が乗っかり、上手く繋がるだろうと思ったんです。

入口を設計するに当たり、ひつじの話なら何でもよかった……という訳ではなくて。僕らが書きたかったのは、子どもの時に「ひつじが1匹、ひつじが2匹……」と数えた、あのひつじたちの物語なんですよ。「眠れない夜、頭の中で飼っていたひつじたちに助けてもらった」という共通の文脈が誰にもあるだろうと思い、その延長線上の物語を書こうと。

それ自体、現実を拡張するという表現としても適していますし、結果的に『よひつじの森』はひつじたちの冒険の物語であると同時に、ユーザーさんのひつじたちとの記憶を巡る物語にもなっていきました。

漆原氏:

みんなが「ああ、そういう話ね」と思ってくれるような題材だと、それに対するひっくり返しもやりやすいんですね。

「あの日数えたひつじたちは今、何をしているんでしょう?」と言えば、ある程度雰囲気は伝わる。その期待のまま入ってきてもらったら、途中から予想しない方向に物語が転がっていく、というのをやりたかった。