いまから20年前にひとつの画期的なゲームが発売された。

日本の風土に根ざした恐怖を題材とする和製ホラー。怪異に巻き込まれた人々が複雑に描かれる群像劇。他人の視界を盗み見る視界ジャックシステム。実在する役者を起用したキャラクター。現実と地続きになっているさまざまな仕掛け。そのどこを切り取っても独自性が高く、明らかに異彩を放っていた。

さらに、発売前後に放映されたテレビCMは「子どもが怖がる」などの理由により放映中止になったことでも知られている。しかしながら逆にそれが話題となり、売上を伸ばしたという逸話もある。

そのゲームのタイトルは『SIREN』。2003年にプレイステーション2用ソフトとして発売された『SIREN』は、今年の11月6日に20周年を迎える。

『SIREN』の特筆すべき点は、発売から20年が経過した現在でも、夏になると “異界入り” というワードがSNSを中心に話題となるところだろう。“異界入り” とは『SIREN』の登場人物たちが異界に取り込まれてしまう現象のことで、本編の時間軸をなぞった「架空実況」、「『SIREN』クラスタの集い」と言うべきものだ。

“異界入り” は本編に合わせて8月2日から5日のあいだに最大の盛り上がりを見せ、その熱狂はとても20年前のゲームとは思えないほどである。さらに、ナンジャタウンでは2022年から2年連続でコラボイベントが開催されており、現在も『SIREN』の人気は衰えていない。それどころか、当時よりも盛り上がっている印象さえ受ける。

それが、長期的にシリーズ化されているタイトルなら人気が衰えないことにも納得がいく。たとえば『ゼルダの伝説』シリーズは『ブレス オブ ザ ワイルド』で飛躍的にファンを増やし、最新作の『ティアーズ オブ ザ キングダム』で「もっとも早く売れた任天堂ゲーム」としてギネス世界記録を達成している。

一方『SIREN』は対照的だ。2003年にプレイステーション2用ソフトの『SIREN』、2006年にプレイステーション2用ソフトの『SIREN2』、そして2008年にプレイステーション3用ソフトの『SIREN: New Translation』が発売されて以降、関連タイトルは発売されていない。15年間も続編が発売されていないにも関わらず、熱狂的な盛り上がりを見せるゲームがほかにあるだろうか? なぜ『SIREN』の人気は衰えないのだろう?

そこで電ファミは『SIREN』を手がけた外山圭一郎氏にインタビューを敢行し、この20年間を振り返っていただいた。

複雑で難解なシナリオはいかにして作られたのか、独特のタッチで描かれるキャラクターはどのように生み出されたのか、そして “外山氏が望む今後の『SIREN』の展開” についてもうかがっている。当時の貴重な収録画像も特別に提供いただいたので、そちらにも注目してもらえたら幸いだ。

また、外山氏が設立した「ボーカゲームスタジオ」完全協力のもと『SIREN』関係者34名による “20周年記念メッセージ” も掲載している。本稿でしか読めない内容となっているため、ぜひ最後まで目を通していただきたい。

『SIREN』は現実と地続きになっている不思議な立ち位置

──2023年11月で『SIREN』は20周年を迎えます。率直に20年間を振り返っての感想をお聞かせください。

外山圭一郎氏(以下、外山氏):

正直なところ、『SIREN』はこんなに長く取り上げていただけるタイトルだと思っていなかったので、こうして20周年の節目にインタビューをしていただけることにまず素直に驚いています。というのも、当時は販売本数の実績や浸透している手応えがそこまでありませんでした。

ところが、ジャパニーズホラーとして『リング』や『呪怨』と一緒に『SIREN』と言ってもらえることがだんだんと増えてきて、発売当時は得られなかった浸透度が変わってきているように思います。

|

──ここ数年は、Twitterなどで異界入り【※】が行われるたびにファンを増やしている印象です。時を経てもなお『SIREN』の人気が衰えない理由を外山さんはどのように分析されていますか?

※異界入り

毎年、7月末から8月頭にかけてTwitterなどで行われる奇祭。『SIREN』への思いやイラストなどが投稿され、ファンの間では夏の風物詩となっている。作中で描かれる3日間(8月3日から8月5日)は熱狂的な盛り上がりを見せ、令和になってもトレンド入りするほど。

外山氏:

『SIREN』は、「架空の話だけど現実に紐づいている作品」にしたいと思って作りました。現実と地続きになっている “フェイクな事実” という不思議な立ち位置が『SIREN』をリアルタイムで遊んでいない世代の方々にも受け入れてもらいやすいのかもしれません。

|

──2008年に発売された『SIREN:New Translation』から関連タイトルが出ていないにも関わらず、ファンが増え続けているのはめずらしい事例だと思います。Twitterなどで異界入りが盛り上がり始めたのはいつごろだったのでしょうか?

外山氏:

正確な時期は把握していないのですが、『SIREN:New Translation』の発売から数年後の2010年代だったと思います。シナリオライターの佐藤直子さんが、ファンの方から「Twitterで異界入りが行われている」とメッセージで教えてもらったことをきっかけに僕も知りました。

──開発でもパブリッシャーでもなく、ユーザーベースで始まった現象だったんですね。

外山氏:

はい。僕は運がよかったと思っているんです。異界入りが行われる8月3日から8月5日って、ちょうど夏休みじゃないですか。日本の夏はホラーの需要が増える時期なので、うまくそこに乗ることができたのではないかと思っています。

|

──たしかに夏はホラーの需要が増える時期ではありますが、ホラーコンテンツはほかにもたくさんあると思います。そのなかでなぜ異界入りが毎年Twitterでトレンド入りするほど盛り上がるのでしょうか?

外山氏:

毎年盛り上げていただきありがたいです。

『SIREN』は想像力が刺激されるのかもしれません。ストーリーに余白を残しているため、プレイヤーの想像に委ねる部分が大きいんです。だから、自分なりの解釈を共有したくなるのかなと。

──なるほど。登場人物たちが断片的に描かれるので、プレイヤーは自然と「描かれていない部分を想像してしまう」ということですね。余白を残すことは外山さんの設計だったのでしょうか?

外山氏:

はい。余白を残すことに憧れていたので、もともとイメージとしてありました。断片的に描く群像劇については小野不由美さんの『屍鬼』【※】にかなり影響を受けています。

※『屍鬼』

山深い集落で起こる怪事件が150人以上もの登場人物で描かれる長編小説。スティーヴン・キングの『呪われた町』のオマージュであることがあとがきで触れられている。

「ほかにない新しいこと」をやりたくて『SIREN』を企画する

──いまさらではありますが、改めて『SIREN』が生まれるまでのお話をおうかがいさせてください。『サイレントヒル』でディレクターを務められたあと、どのような経緯があったのでしょうか?

外山氏:

『サイレントヒル』では若くして大きなタイトルのディレクションを任せていただきました。とても貴重な経験ではあったのですが、そのぶん未熟な部分も多かったんです。そのため、つぎの『夜明けのマリコ』ではデザインリーダーを担当しました。

ディレクターではない視点から作品に携わったことで「新しいタイトルを作ることができるかも」と考えるようになり、『サイレントヒル』でも『夜明けのマリコ』でも一緒のチームだった佐藤直子さんと一緒に『SIREN』を立ち上げたという流れです。

|

──『夜明けのマリコ』があってこその『SIREN』だったんですね。外山さんが『SIREN』でやりたかったことはどういうことだったのでしょうか?

外山氏:

『サイレントヒル』は、ありがたいことに多くの反響をいただきました。結果的に自分なりの切り口にできたものの、『バイオハザード』の影響を大きく受けています。そういった、既存のタイトルに乗るような形ではなく「ほかにない新しいこと」をやりたくて『SIREN』を企画しました。

──先ほど、『SIREN』は「架空の話だけど現実に紐づいている作品にしたかった」とおっしゃっていましたが、それがほかにない新しいことのひとつということですね。それでいうと、たとえば主人公の須田恭也が書き込みをしていた「オカルトランド画像掲示板」【※】をインターネット上で実際に閲覧できたり、ゲームと現実が融合している地続き感はARG(Alternate Reality Game:代替現実ゲーム)の走りだと思います。

※「オカルトランド画像掲示板」

主人公の須田恭也がSDKというハンドルネームで書き込みをした掲示板。学生手帳に挟み込まれたメモにURLが記載されている。

外山氏:

『SIREN』は現実と錯覚するような世界をコンセプトとして描いていました。先ほど「オカルトランド画像掲示板」を挙げていただきましたが、アーカイブ【※】と呼ばれる作中のアイテムもひとつひとつ実物が存在しています。

※アーカイブ

『SIREN』の世界観を補強するアイテム。「免許証」「カルテ」「役場報」などアーカイブの数は100種類におよぶ。それらを集めていくことで羽生蛇村で起きている謎に対する理解を深めることができる。

アーカイブは「なんとなく作ったもの」がひとつもありません。

すべてのアイテムに背景があるので、そこもまた想像力が刺激されるところだと思います。作中アイテムをここまで作り込むことはほかであまり見たことがなかったので、やり切ろうと思いました。

|

──アーカイブから想像することができる「羽生蛇村の人々の生活」がプレイヤーの没入感につながっていますし、アーカイブは実際に造形物として作ったものをゲーム中に取り込むなど、作り込みの密度が尋常ではありませんよね? アートのチームにアーカイブを作成できる方がいたのでしょうか?

外山氏:

紆余曲折あったのですが、アートディレクターを務める高橋功さんの影響です。

正直なところ、最初はここまで徹底して作り込めるとは思っていませんでした。でもやり切ると決めた以上、中途半端なものを出すと高橋さんから「違う」と言われてしまって……。

ドラマの小道具で出てきそうな、「なんとなくそれっぽいもの」という程度はNGが出ます。CG合成で作れそうなものでも実物を作りますし、架空の書籍の表紙などは、実際に装丁を手掛けているデザイナーさんに頼んだり。そういった姿勢がだんだんとチーム内で浸透していきました。

──チームが同じ方向を向いていたんですね。当時のチームは何人くらいだったのでしょうか?

外山氏:

常駐で30人くらいでした。いま考えると少ないと思います。とにかく「ほかにない新しいこと」をやりたくて、そこをがんばりました。

単純なキャラクター設定では見えてこない “背負っているもの”

──『SIREN』は、多視点で複雑に入り組んだシナリオが大きな特徴のひとつだと思います。登場人物たちが、“いつ・どこで・なにをしていたのか” を記したタイムテーブルを数年にわたり調整されていたとのことですが、そのタイムテーブルを「これで完成」とした決め手はあったのでしょうか?

|

|

外山氏:

ざっくり言うと、決め手は「これ以上いじれなくなったから」です(笑)。

あのときこだわっていたことは3つありました。ひとつ目は、同じ人が同じ舞台を使わないこと。ふたつ目は、入口と出口がかぶらないこと。最後は、昼と夜の時間帯がかぶらないこと。

そのパズルを長い間ずっとしていました。パズルをしている過程でひとりひとりにいろいろな条件や言動を与えていくと、「どうしてこの人はこっちに移動したんだろう」というような発見があるんです。そうすると、「もしかしてこういうことがあったから移動したのでは?」みたいなアイディアが湧いたりして。

|

──なるほど。タイムテーブルを調整していくことで、登場人物たちの背景が深掘りされていくというわけですね。

外山氏:

はい。いまでもよく簡単なタイムテーブルを作るんです。何年に生まれて、何年になにがあって、現在はなにをしている、みたいな。すると「ここで偏屈になっているということはここらへんでなにかあったに違いない」というような意外性が生まれたりするんです。

単純なキャラクター設定ではない、“背負っているもの” が見えてくる。

|

牧野慶と宮田司郎の双子も、最初はそこまで深掘りしていませんでした。「双子なのに別の苗字だったら意味深だよね」くらいだったんです。でもタイムテーブルを作っていくと、牧野は教会の求導師になることを課せられ、父親の代わりに執り行う儀式がある。宮田も院長になることを課せられ、宮田医院の役割を果たさなければならない。

このようにひとりずつタイムテーブルを作ることで、最終的に全体が結びつく瞬間がおもしろいところだと思います。

|

──群像劇を描くことにおいてはどのようなことを意識されていたのでしょうか?

外山氏:

まずはひとつひとつが独立しておもしろくなるように意識しました。

そのうえで、進んでいくと共通の話が出てくる。散漫になるかと思ったらあるところでみんなが集まって結末を迎える。そういう群像劇のカタルシスは伝わってほしいと思っていました。

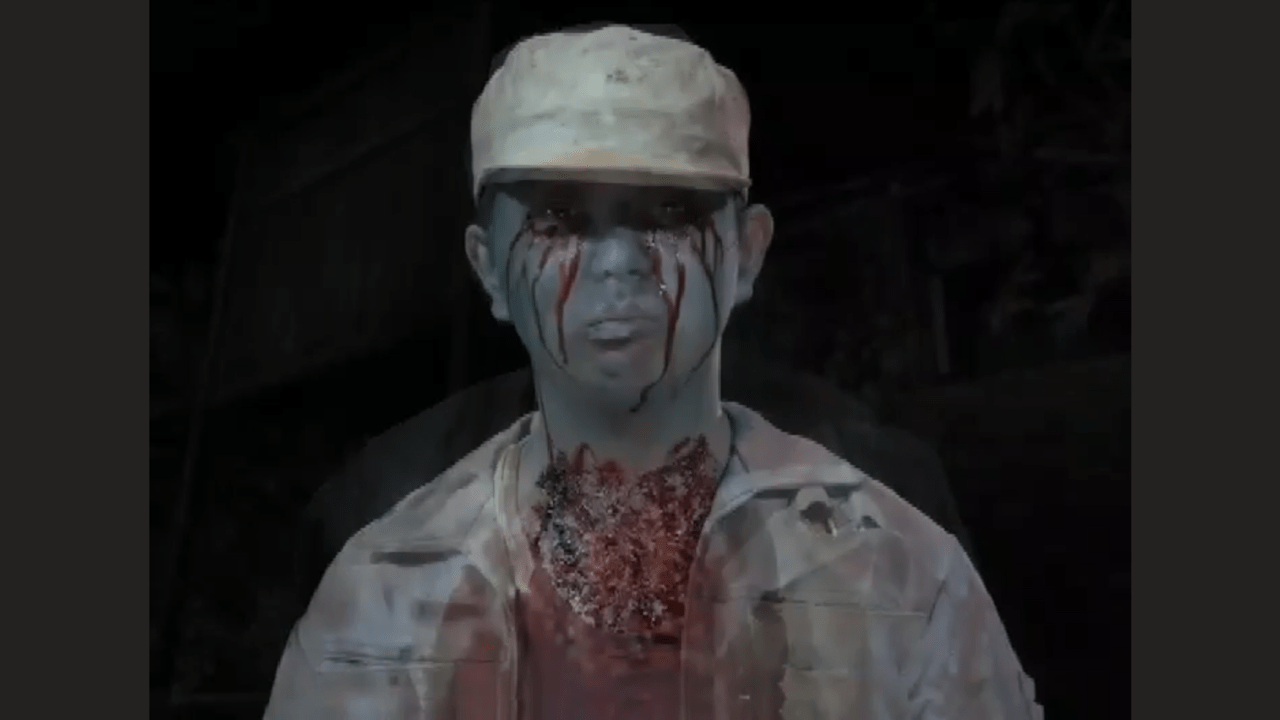

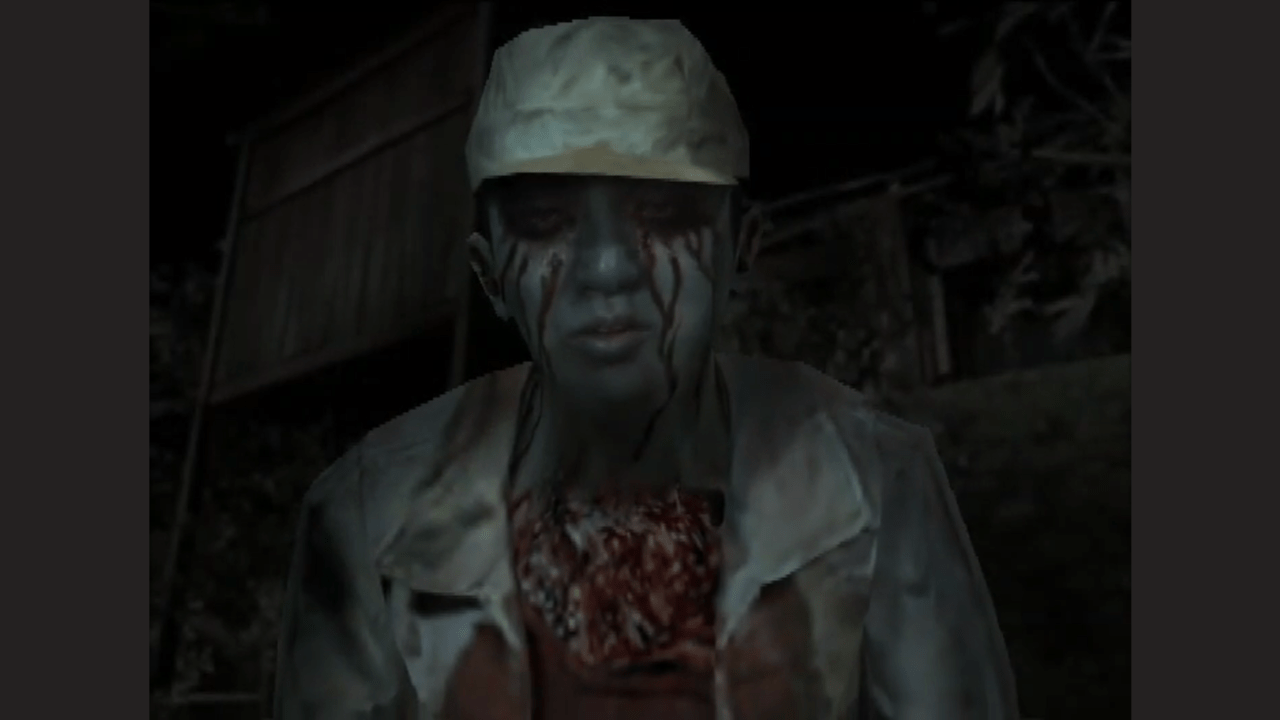

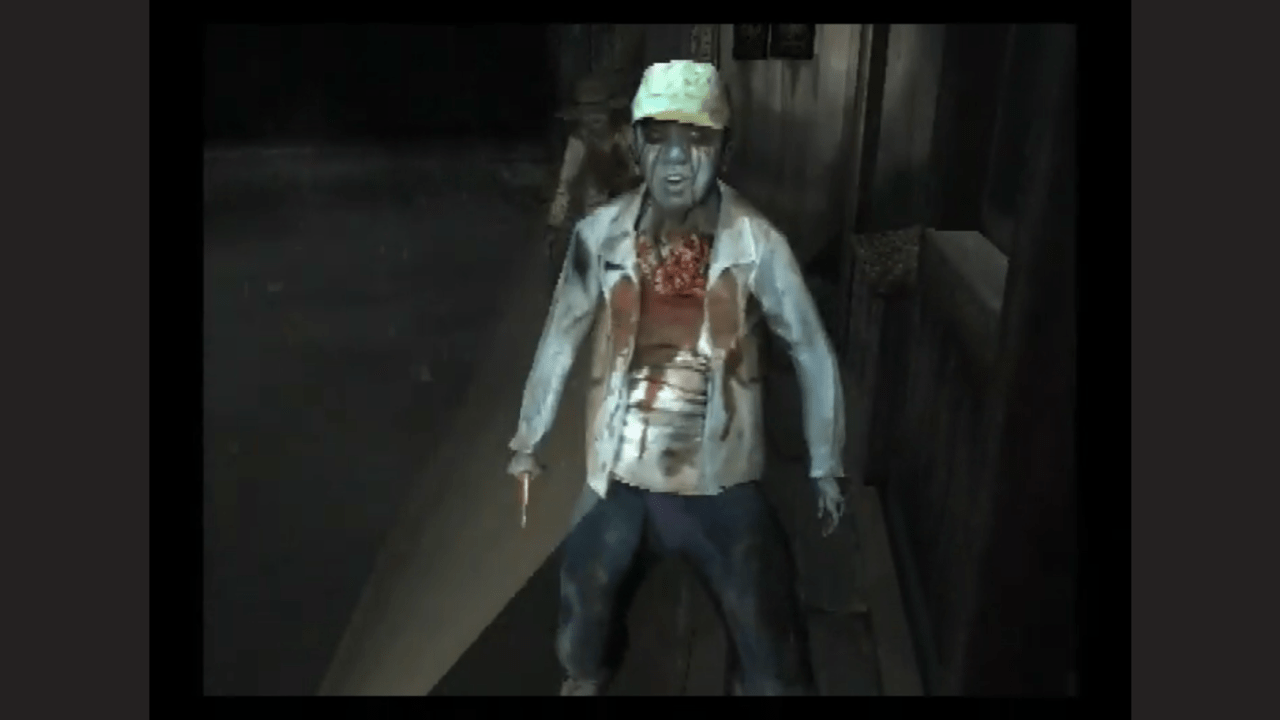

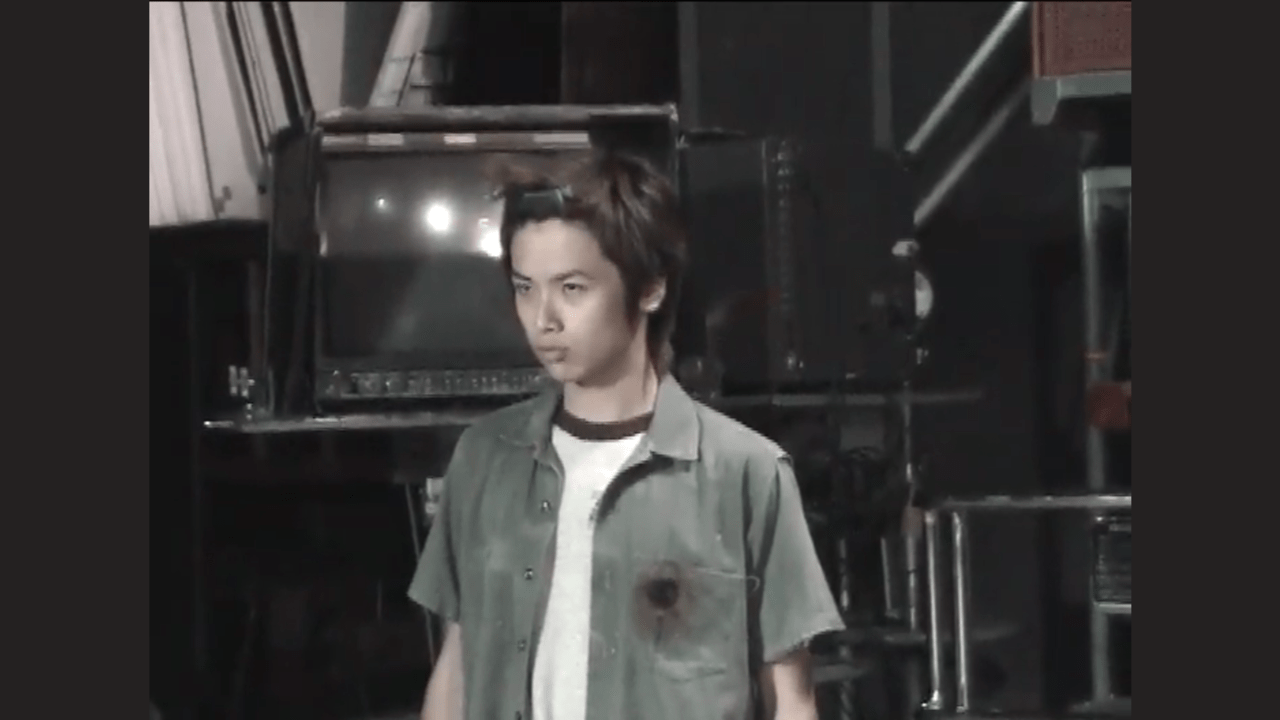

加工ではなく本当に泥水を使って汚していた衣装

──『SIREN』はアーカイブも実物が存在しますが、衣装も役者さんが実際に着用し収録されていますよね。

外山氏:

はい。登場するキャラクターは屍人も含めてすべて実在の役者さんに演じてもらっているため、衣装も実物が存在します。

|

──撮影で使用した衣装は現在も残っているのでしょうか?

外山氏:

残っているものもありますが、残せないものもありました。というのも、たとえばシミを絵具ではなく食品や本物の泥などで汚すこともあったため、カビたり酷いにおいを発していたんです(笑)。のちのシリーズでは改善しましたけどね。

──本当に汚していたからこそのリアル感だったのですね(笑)。『SIREN』は独特のリアルタッチが印象的でした。役者さんの収録についても改めてお聞かせください。

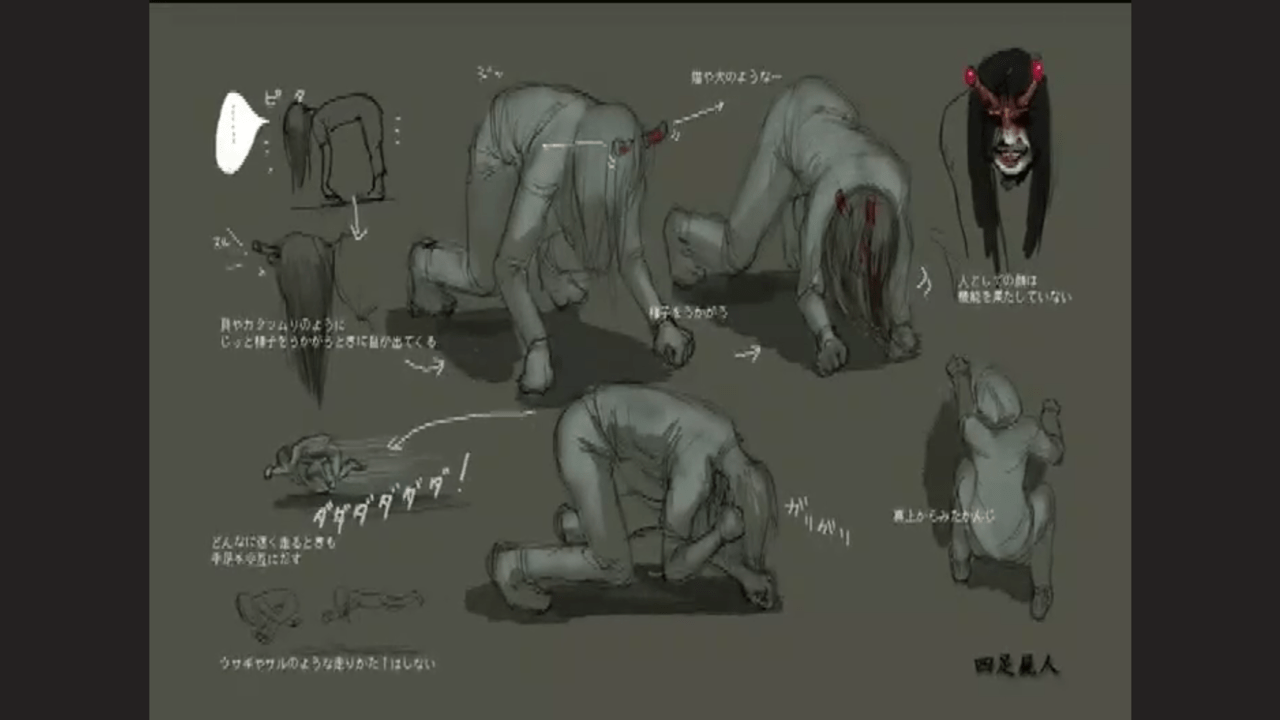

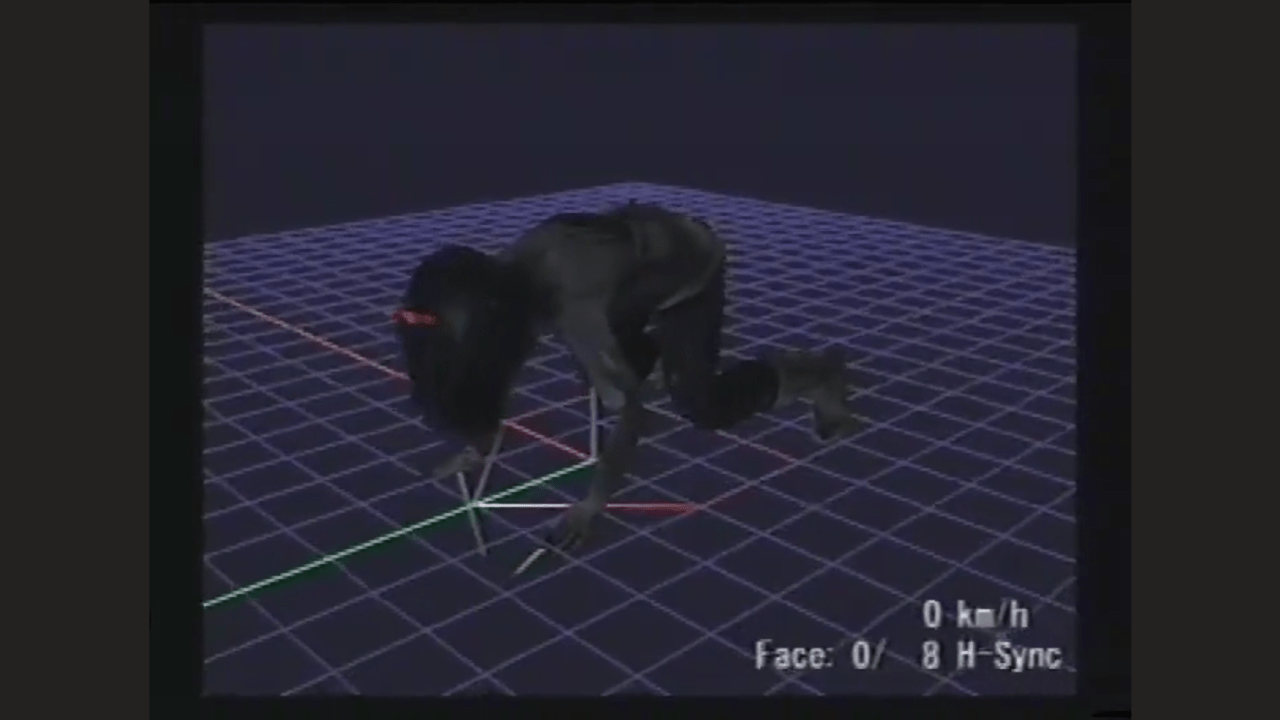

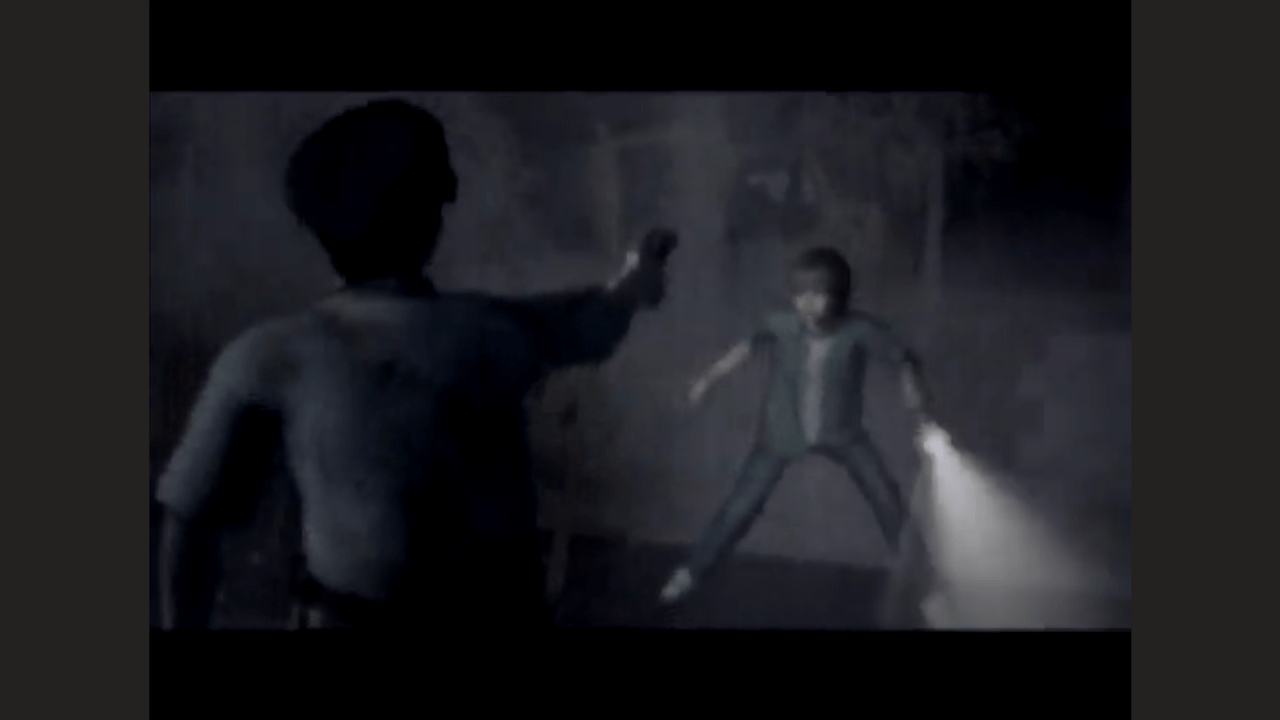

外山氏:

『SIREN』は生々しさを出すために、いまで言う「フォトグラメトリー」の原型のような手法を採用しました。役者さんには実写映像を作るときのように衣装を着用してもらい、360度の円周上に配置した8台のカメラで撮影しています。その写真データをもとに作成したテクスチャーを、役者さんの体格に合わせて作成した3Dモデルに貼りつけていきました。体の動きはモーションキャプチャーで取り込んでいます。

|

|

──役者さんひとりひとりがヘアメイクや衣装も合わせていることを考えると、とても手間のかかる作業だと思います。収録期間はどれくらいだったのでしょうか?

外山氏:

基本的にひとりあたり3日から4日間くらいでした。リハで1日、撮影で1日、ボイス収録で1日、モーションキャプチャーで1日という感じです。スタジオ入りした役者さんは30人くらいいたので、準備期間を含めるとデータの完成までに1年くらいかかりました。

|

|

──そこまでの時間をかけているからこそ、ほかにはない『SIREN』独特のキャラクターが生み出されたというわけですね。安野依子役を務めた水野雅美さんが最初にテスト撮影をされたとうかがっております。

外山氏:

はい。水野さんから本当にさまざまなフィードバックを受けています。

|

『SIREN』の登場人物は身体能力に長けているわけではないので、“おぼつかなさ” みたいなところも意識していました。だから、「美耶子と行動するのは嫌だな」と多くの人が思うと思います(笑)。

──美耶子には罵声も浴びさせられますからね(笑)。キャラクター性での紆余曲折はありましたか?

外山氏:

ゲームシステム的に調整せざるを得なかったのは牧野慶です。

牧野はヘタレの印象があるかと思いますが、じつはもう少し前向きな葛藤を想定していました。でも牧野の場合はゲームシステムの都合で逃げることしかできなかったんです。結果的に、かえってそれがよかったのかもしれません(笑)。

|